Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Meinung

21.06.2022, Internationale Zusammenarbeit

Globales Dorf hin oder her – am Ende sind es die Menschen aus dem globalen Süden, die das wahre und janusköpfige Gesicht der Globalisierung am besten kennen. Ihre Geschichten gehen in der westlichen Medienflut oft unter, weil die rund um die Uhr produzierenden News-Fabriken keinen Platz und keine Zeit finden für den Alltag der Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Kein Zufall, haben auch Schweizer Medien trotz Globalisierung in den letzten Jahren immer weniger über Auslandthemen berichtet.

Umso willkommener sind die qualitativ hochstehenden Ausnahmen: Die Journalistin Karin Wenger hat immer wieder für Radio SRF die unsichtbaren Geschichten hörbar gemacht und diesen Frühling drei facettenreiche und lesenswerte Bücher veröffentlicht, die sich am Rande (und dennoch im Herzen) der globalen Gesellschaft abspielen. Wir wollten wissen: Was bewegt die unsichtbaren Gesichter der Globalisierung? Und welche Konsequenzen spüren sie überhaupt?

«Viele spüren die Globalisierung direkt oder indirekt, indem sie zum Spielball der geopolitischen Mächte und Querelen werden», sagt Karin Wenger als Antwort auf unsere Fragen. Zum Beispiel die Konsequenzen der Megaprojekte im Rahmen der neuen Seidenstrasse Chinas in Laos oder Kambodscha oder der Abzug westlicher Gelder aus Afghanistan – eine Folge des schwindenden Interesses des Westens. Ganz direkt wirkt sich die Globalisierung auf die Arbeitsbedingungen beispielsweise von Arbeiterinnen in Textilfabriken in Bangladesch oder Vietnam aus, ganz nach dem Motto: möglichst billig muss es sein. Diese Arbeitsbedingungen sind immer wieder ein konkretes Thema in ihren Büchern.

Im Jahr 1979, als Karin Wenger geboren wurde, marschierten sowjetische Truppen in Afghanistan ein. Sie blieben ein Jahrzehnt und zerschlugen alle Träume, so wie später auch die Taliban. Karin Wenger hat in den letzten Jahren immer wieder über den zermürbenden Krieg und den globalen Kampf gegen Terrorismus in Afghanistan berichtet und dort Mina getroffen, eine mutige und von konservativen Männern verfolgte Sängerin, deren Geschichte im Buch «Verbotene Lieder» (Stämpfli Verlag) erzählt wird. Es ist eine beeindruckende und bedrückende Geschichte, ohne «Happy End», aber trotzdem nicht ganz aussichtslos wie viele andere, die Karin Wenger erzählt («Bis zum nächsten Monsun», Stämpfli Verlag; «Jacob der Gefangene. Eine Reise durch das indische Justizsystem», Matthes & Seitz Berlin).

Es sind Lebenswelten und Extremsituationen, die nur ein Buch und eine Journalistin mit langem Atem und Fingerspitzengefühl wie Karin Wenger erzählen kann. Über Jahre hinweg trifft sie ihre ProtagonistInnen, hört ihre Erfahrungen, spricht mit ihren Verwandten und wird sogar Teil ihrer Geschichte, indem sie zum Beispiel Mina beim Antrag für ein humanitäres Visum beim Schweizer Generalkonsulat in Istanbul unterstützt. Erfolglos. Es sei ein Todesurteil, sagt Mina nach dem negativen Entscheid: «Wir haben keine Papiere, keine Identität, mein Kind kann nicht zur Schule. Das Recht, Mensch zu sein, wurde uns genommen».

Auch Rozina, eine Näherin aus Bangladesch, deren Geschichte Karin Wenger in «Bis zum nächsten Monsun» erzählt, durchlebte eine dramatische Situation: Sie arbeitete im Rana-Plaza-Gebäude, wo internationale Modeketten ihre Kleider produzieren lassen, als dieses am 24. April 2013 einstürzte. 1134 Menschen starben, mehr als 2500 wurden verletzt. Dabei liebte Rozina ihre Arbeit in der Fabrik, obwohl sie im Zuge des Zusammensturzes ihre Schwester und ihren Arm verlor. «Für arme Frauen wie mich ist die Fabrikarbeit ein Geschenk des Himmels», sagt Rozina. Die Arbeit habe sie frei gemacht, weil sie ihr eigenes Geld verdienen konnte.

«Immer wieder», schreibt Karin Wenger im Vorwort ihres Buches «Bis zum nächsten Monsun», «traf ich auf Menschen, die Schreckliches überlebt hatten, und jedes Mal fragte ich mich: Wie lebt jemand nach einer so extremen Grenzerfahrung weiter? Woher nehmen Menschen die Kraft weiterzugehen, ohne zu zerbrechen – weder physisch noch psychisch –, obwohl sie grausame Erfahrungen gemacht haben?»

Die Sehnsucht nach mehr Tiefe und Komplexität sowie der Wunsch, Menschen länger zu begleiten, statt sie nur in News-Flashs zu Wort kommen zu lassen, haben Karin Wenger dazu bewogen, ihre ProtagonistInnen in den Jahren nach den ersten Begegnungen immer wieder aufzusuchen und schliesslich darüber zu schreiben. Entstanden sind drei pulsierende und exzellent geschriebene Bücher, die mehr verraten über die leeren Versprechungen und die Widersprüche der Globalisierung als viele wissenschaftliche Aufsätze, die nur mit Zahlen und Theorien operieren.

Karin Wenger studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften, Journalistik und Politologie. Während des Studiums arbeitete sie als Friedensbeobachterin in Chiapas und recherchierte zum Nordirlandkonflikt in Belfast. Ihr letztes Studienjahr verbrachte sie an der Universität Birseit im Westjordanland. Für das Schweizer Radio SRF berichtete sie seit 2009 unter anderem über den Krieg in Afghanistan, Naturkatstrophen in Pakistan und Nepal, die vielschichte Demokratie Indiens oder den Militärputsch in Myanmar.

Wer mehr über die Bücher und Karin Wenger erfahren möchte, findet Angaben dazu auf www.karinwenger.ch

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Meinung

21.06.2022, Internationale Zusammenarbeit

Der Krieg in der Ukraine hat eine Wertekrise verschärft, die mit der politischen Instrumentalisierung der UNO zusammenhängt. Neutrale Länder wie die Schweiz sollten sich stärker für eine bessere Welt einsetzen, sagt El Hadji Gorgui Wade Ndoye.

Die grosse Krise, in der sich die Vereinten Nationen aktuell befinden, ist im Grunde eine Identitätskrise: Die universellen Werte, die die Nationen vereint haben, bekommen Risse unter dem Druck einer kriegerischen Logik, die die Werte des Friedens und der Menschenrechte vernachlässigt. Der Krieg in der Ukraine macht dies deutlich: Auf der einen Seite gibt es einen Staat, der ständiges Mitglied des Sicherheitsrats ist und mitten im 21. Jahrhundert einen anderen Staat unter dem Vorwand der Entnazifizierung angreift. Auf der anderen Seite steht ein westlicher Block, der sich verbal überbietet und sich entschlossen dazu verpflichtet, den betroffenen Staat zu bewaffnen.

Abgesehen von der Klimakatastrophe, die vom IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) angekündigt und im Bericht der Weltorganisation für Meteorologie vom 18. Mai bekräftigt wurde, und den humanitären und Nahrungsmittelkrisen, die von einer finanziell schwachen UNO so gut wie möglich bewältigt werden, hat der Krieg in der Ukraine vor allem eine Wertekrise verschärft, die mit der politischen Instrumentalisierung der Weltorganisation zusammenhängt. Auch der Menschenrechtsrat, Erbe der gleichnamigen Kommission mit Sitz in Genf, entgeht dieser Instrumentalisierung nicht immer – obwohl die Vereinten Nationen im Jahr 1945 nicht auf der Asche des Völkerbundes mit einer manichäischen Vision von «Pro» und «Contra» gegründet worden waren.

Makane Moïse Mbengue, Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Genf und Mitglied des Instituts für Internationales Recht, schlägt eine «rhetorische Neuausrichtung auf die Werte, Ziele und Gründungsprinzipien der Vereinten Nationen» vor. In diesem Rahmen kommt dem afrikanischen Kontinent eine wichtige Rolle zu, einem Kontinent, auf dem sich bis vor kurzem fast 70% des Interventionsvolumens der Vereinten Nationen konzentrierten. Der erste Kontinent, der sich keinem Ost-West-Block zugehörig fühlt und angesichts des Wiederaufflammens des Kalten Krieges erneut Zeuge einer Konfrontation ist, könnte der internationalen Gemeinschaft als ältester Sohn der Erde eine «zusätzliche Seele» verleihen. Ebenso sollten sich historisch neutrale Länder stärker für eine bessere Welt einsetzen. Dies gilt insbesondere auch für die Schweiz, umso mehr, wenn sie einem der wichtigsten der sechs Organe der Vereinten Nationen beitreten wird: dem Sicherheitsrat. Wie der Schweizer Soziologe Jean Ziegler gesagt hat: «Die UNO ist der letzte Graben vor dem Chaos.»

Der Juni 2022 ist ein historisches Datum für die Schweiz, da sie von der Liste der 62 Länder, die noch nie im Sicherheitsrat Einsitz nahm, gestrichen wird. Die Schweizerische Eidgenossenschaft, die 2002 Mitglied der UNO wurde, könnte mit dem neuen Vertrauen, das die Generalversammlung der Vereinten Nationen in sie setzt, einen frischen Wind in die Beziehungen zwischen den fünfzehn Mitgliedstaaten und insbesondere den fünf ständigen Mitgliedern (China, Frankreich, Vereinigte Staaten, Russische Föderation und Grossbritannien) spielen. Trotz der Sanktionen gegen Russland, an denen sie sich beteiligt, können die Glaubwürdigkeit und die Neutralität der Schweiz weiterhin dazu dienen, Brücken zwischen den Nationen zu bauen. So könnte die Eidgenossenschaft zusammen mit anderen Ländern aus dem afrikanischen und lateinamerikanischen Kontinent auf eine Neuausrichtung der Rhetorik im Sicherheitsrat hinwirken, damit diese stärker mit den Idealen der Charta der Vereinten Nationen übereinstimmt.

Die Schweiz kann sich im aktuellen Krieg zwischen Russland und der Ukraine als Vermittlerin präsentieren, da sie weder Mitglied der NATO noch der Europäischen Union ist. Dafür muss sie in den zwei Jahren, in denen sie im Rat vertreten sein wird, diesem mächtigen Gremium ihre Werte des Friedens und der partizipativen Demokratie näherbringen. Es wird schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, das in der Charta der Vereinten Nationen verankerte Vetorecht zu beseitigen, das den fünf ständigen Mitgliedern aufgrund ihrer Schlüsselrolle bei der Gründung der Organisation gewährt wurde. Die Schweiz könnte sich jedoch gemeinsam mit anderen Staaten an der Resolution orientieren, die am 26. April 2022 von der Generalversammlung im Konsens verabschiedet wurde: Jeder Einsatz eines Vetos wird künftig eine Sitzung der Generalversammlung auslösen, in der alle UN-Mitgliedstaaten das Veto prüfen und kommentieren können. Die Resolution «Ständiges Mandat für eine Debatte in der Generalversammlung, wenn im Sicherheitsrat ein Veto eingelegt wird», die ohne Abstimmung angenommen wurde, folgte auf Russlands Gebrauch seines Vetorechts im Rat einen Tag nach seiner Invasion in die Ukraine und forderte dessen bedingungslosen Rückzug aus dem Land. Damit ist ein neues Druckmittel entstanden, das nach einer grösseren Verantwortung der Vetostaaten verlangt. Die Mitgliedstaaten haben dem Rat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit übertragen und sind übereingekommen, dass dieser, wenn er in ihrem Namen handelt, jederzeit das grösstmögliche Verantwortungsbewusstsein für die Realisierung «der Ziele und Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen» an den Tag legen sollte.

Die Schweiz ist den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Idealen verpflichtet. Folgerichtig muss ihre Präsenz im Sicherheitsrat ihr Engagement für Frieden und Sicherheit in der Welt und innerhalb der Weltorganisation zum Ausdruck bringen. Das grundlegende Ziel der schweizerischen Neutralität ist insofern vergleichbar mit dem Bestreben der UNO, als diese ein auf dem Recht basierendes System setzt, um «künftige Generationen vor der Geissel des Krieges zu bewahren». Tatsächlich kann man feststellen, dass Staaten, deren Unabhängigkeit und Unparteilichkeit in Bezug auf einen Konflikt garantiert ist und die keine direkten nationalen Interessen oder eine versteckte Agenda bei der Konfliktlösung haben, prädestiniert dafür sind, die Rolle des ehrlichen Vermittlers («honest broker») zu übernehmen. Der Sitz im Sicherheitsrat eröffnet der Schweiz neue Möglichkeiten, um zu Frieden, Sicherheit und einer gerechten internationalen Ordnung beizutragen. Auch wenn die UNO bisher nicht alle ihre Aufgaben erfolgreich erfüllt hat, bleibt sie doch «der letzte Graben vor dem Chaos», um es mit den Worten von Jean Ziegler zu sagen.

Artikel teilen

Artikel, Global

21.06.2022, Internationale Zusammenarbeit

Es brauche eine mutige Agenda 2030 für die Schweiz, denn wie waffenstarrend auch immer sie ist, die Welt endet nicht an den Schweizer Grenzen, schreibt Andreas Missbach zur milliardenschweren und unnötigen Aufstockung der Armeeausgaben.

© Parlamentsdienste, 3003 Bern

Das Parlament will die Militärausgaben ab 2023 schrittweise auf 1 % des Bruttoinlandprodukts erhöhen. Das wären dann 2030 drei Milliarden Schweizer Franken mehr, als heute für die Armee ausgegeben wird. Ein Schnellschuss. Die SchweizerInnen sehen laut Umfragen die Aufrüstung kritisch und selbst die NZZ fragt sich: «Ist das wirklich nötig?» Pälvi Pulli, Chefin Sicherheitspolitik des Verteidigungsdepartements, sagte der «Republik»: «Die Schweiz ist nicht viel stärker bedroht als vor dem Krieg.»

Es ist hingegen keine Frage mehr, dass der andauernde Krieg in der Ukraine dramatische Auswirkungen auf die Länder des globalen Südens hat. Die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und für energieintensiven Dünger waren bereits vor dem Krieg hoch. Dann kam die Invasion, die zu einer zunächst rein spekulativen Preisexplosion führte. Dabei gilt weiterhin, dass die Welt genug Nahrungsmittel produziert. Weniger davon im Futtertrog, auf dem Müll und im Fahrzeugtank würde ausreichen, um den Ausfall der ukrainischen Ernte mehr als zu kompensieren. Dennoch braucht es kurzfristig eine massive Erhöhung der Nahrungsmittelhilfe und mehr Geld, um Menschen vor dem Verhungern zu bewahren und Aufstände zu verhindern.

Auch bei der Verschuldung vieler Länder des Südens setzen die Auswirkungen des Krieges noch einen drauf, nach dem diese durch die Corona-Krise bereits stark angestiegen war. Um Schuldenkrisen mit dramatischen Folgen für die Bevölkerung zu verhindern, braucht es kurzfristig einen Zahlungsaufschub und dann den Einbezug der Gläubiger – auch Schweizer Banken und Rohstoffhändler – in einen Schuldenerlass. Ebenso muss die Schweiz ihre vom Währungsfonds zugute gestellten und nicht genutzten Mittel (so genannte «Sonderziehungsrechte») schuldengeplagten Ländern überlassen.

Kurz nach Ausbruch des Krieges warnte UNO-Generalsekretär António Guterres: «Wenn sich unsere kollektive Aufmerksamkeit auf den Konflikt richtet, besteht die grosse Gefahr, dass wir andere Krisen vernachlässigen, die nicht verschwinden werden. Es wäre eine Tragödie, wenn die Geberländer ihre Militärausgaben auf Kosten der öffentlichen Entwicklungshilfe und des Klimaschutzes erhöhen würden.»

Um den vielfältigen Krisen im globalen Süden gerecht zu werden, müsste die Schweiz endlich einen angemessenen Beitrag zu deren Bekämpfung leisten. Unser Land sollte drei Milliarden Franken mehr pro Jahr in die Sicherheit des Planeten investieren. Dies würde es erlauben, endlich das UNO-Finanzierungsziel für die internationale Zusammenarbeit zu erreichen (0,7 % des Bruttonationaleinkommens). Zudem könnte die Schweiz ohne Doppelzählung 1 % zur globalen Klimafinanzierung beizutragen, was ihrem fairen Anteil entspricht. Das wäre eine mutige Agenda 2030 für die Schweiz, denn wie waffenstarrend auch immer sie ist, die Welt endet nicht an den Schweizer Grenzen.

Stellungnahme von Alliance Sud: 12 Punkte im Krieg für den Frieden

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel

29.06.2022, Internationale Zusammenarbeit

Die Zustimmung der Schweizer Bevölkerung für die internationale Zusammenarbeit und die Armutsbekämpfung ist gross − auch in Krisenzeiten und wenn der Staatshaushalt unter Druck gerät. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der ETH Zürich.

© ETH Zürich / NADEL

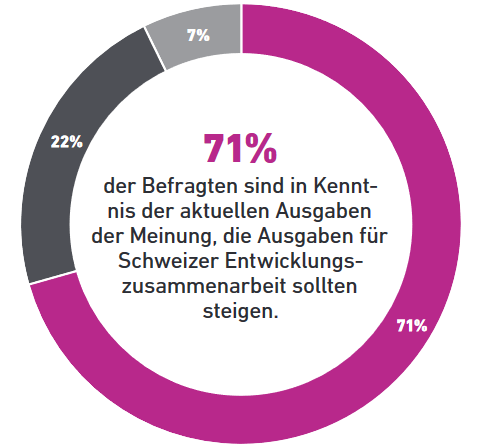

Laut der ersten landesweiten Umfrage «Swiss Panel Global Cooperation» sind 55% der Befragten der Meinung, dass die Ausgaben für die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit erhöht werden sollten. Die meisten Befragten überschätzen allerdings die aktuelle Höhe der Ausgaben; wären sie über die tatsächlichen (niedrigeren) Ausgaben informiert, würde die grosse Unterstützung noch einmal deutlich steigen (auf 71%).

Als wichtigste Gründe für die internationale Zusammenarbeit werden die Wahrung des Weltfriedens (79%), die Reduktion der Folgen des globalen Klimawandels (79%) und die Solidarität angegeben (77%). Die Umfrage bestätigt somit die Forderung von Alliance Sud nach einer umfassenden Friedenspolitik, die die menschliche Sicherheit auf der ganzen Welt vor Augen hat.

Die Umfrage wurde Ende 2021 mit rund 2800 Personen in der ganzen Schweiz durchgeführt. Sie gibt einen guten Einblick in die öffentliche Meinung der Schweizer Bevölkerung und es ist anzunehmen, dass der Krieg in der Ukraine die Unterstützung für die dringend benötigte internationale Zusammenarbeit noch verstärkt hat. Deutlich kritischer ist die Schweizer Bevölkerung gegenüber der Armee eingestellt: Laut einer Umfrage der Meinungsforschungsinstituts Gallup befürworten nur 38% der Befragten eine Aufstockung der Militärausgaben, wie sie in der Sommersession vom Parlament überstürzt beschlossen wurde.

Auch verschiedene entwicklungspolitische Massnahmen, die Alliance Sud immer wieder gefordert hat, werden von den Bevölkerung unterstützt: 70% der Befragten befürworten einen Verzicht auf geistige Eigentumsrechte für Covid-19-Impfstoffe (sogenannter «Trips Waiver»), satte 90% Massnahmen zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung durch Schweizer Unternehmen. Drei Viertel der Befragten halten es zudem für wichtig, Massnahmen zu ergreifen, um den CO2-Fussabdruck der Schweiz zu verringern und multinationale Unternehmen davon abzuhalten, Gewinne aus Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen aus steuerlichen Gründen in die Schweiz zu verlagern. Somit spielen Fragen der globalen Gerechtigkeit eine wichtigere Rolle als wirtschaftliche Interessen: Die Schweizer Bevölkerung ist bereit, auch politische Massnahmen zu unterstützen, die mit potenziellen Kosten für sie selbst verbunden sind.

Nachdenklich stimmen weitere Ergebnisse der Umfrage, die den Wissenstand über die globale Zusammenarbeit in der Bevölkerung betreffen: Fast ein Drittel der Befragten gibt an, dass sie sich nicht gut informiert fühlt und mehr über Armut und globale Ungleichheit erfahren möchte. 88% haben noch nicht oder sehr wenig von den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen gehört (den Sustainable Development Goals, SDGs): ein Armutszeugnis für die Schweiz und insbesondere für die Bundesverwaltung, die es trotz zwei Delegierten immer noch nicht geschafft hat, die Agenda 2030 unter die Leute zu bringen. Die fehlende Information der Bevölkerung sollte auch beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Gelegenheiten zu denken geben: Sie hat den Entwicklungsorganisationen Ende 2020 unterbunden, die Programmbeiträge für die Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit im Inland zu verwenden. Laut Eidgenössischer Finanzkontrolle hat sich dieses Verbot auch negativ auf die Qualität der Beziehungen zwischen einigen NGOs und der DEZA ausgewirkt.

Artikel teilen

Meinung

05.07.2022, Internationale Zusammenarbeit

Eins muss man ihm zugestehen: Ignazio Cassis hat sich für «seine» Konferenz in Lugano richtig ins Zeug gelegt. Höchste Zeit, dass der Bundespräsident die gleiche Energie zur Bekämpfung der globalen Hungerkrise und für die Agenda 2030 an den Tag legt.

Nach dem ganzen Brimborium anlässlich der Ukraine-Konferenz in Lugano werden sich die Schweizer DiplomatInnen wohl gegenseitig auf die Schultern klopfen – auch wenn die grossen Namen der Weltpolitik schlussendlich fehlten. Kein Wunder, hat doch auch der Schweizer Aussenminister die globale Konferenz gegen die Hungerkrise in Berlin geschwänzt. Trotzdem hat die «Lugano-Deklaration» zumindest ein Ziel erreicht und die politischen Voraussetzungen festgelegt für den demokratischen Wiederaufbau in der Ukraine, wobei die internationale und lokale Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle spielen wird.

Das Ende des Krieges scheint aber noch in weiter Ferne und bis dann kann der Wiederaufbau nicht umfassend und nachhaltig in Angriff genommen werden. Es gilt weiterhin, die dramatischen Folgen so gut wie möglich zu lindern: in der Ukraine wie global. Und auch in der Schweiz gibt es viel zu tun, da ihr Finanzplatz und Rohstoffhandel die Kriegsführung und die Korruption anderswo oft erst ermöglichen. Gerade auch in Lugano, was Cassis in den letzten zwei Tagen strahlend ausgeblendet hat.

Die Schweizer Bevölkerung hat für die Ukraine eine grosse Solidarität an den Tag gelegt: Fast 300 Millionen Schweizer Franken hat sie via Spenden an Hilfsorganisationen bisher bereitgestellt. Die offizielle Schweiz hat in Lugano zwar angekündigt, dass sie die bilaterale Zusammenarbeit auf 100 Millionen verdoppeln wird; unverständlich ist jedoch die Absicht, dass dieses Geld aus dem aktuellen Budget der internationalen Zusammenarbeit kommen soll.

Für die eigene Armee will das Schweizer Parlament ab 2030 zwei zusätzliche Milliarden pro Jahr einsetzen; für eine umfassende Friedenspolitik auf der ganzen Welt, wie sie eine Mehrheit der Bevölkerung will, ist die Politik aber nicht bereit, tief in die Tasche zu greifen. So wichtig die Unterstützung des Wiederaufbaus und der Zivilbevölkerung in der Ukraine ist – 50 zusätzliche «Milliönchen» sind dabei sicher nicht genug –, so zentral ist es, dass dieses Geld zusätzlich gesprochen wird und nicht auf Kosten der ebenso dringlichen Aufgaben in anderen Ländern geht.

In New York beginnt heute das High-Level Political Forum zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030). Leider wird der Bundespräsident an diesem wichtigen Anlass nicht vor Ort sein, weil scheinbar Wichtigeres auf ihn wartet. Hoffentlich denkt er in dieser Zeit über eine umfassende Friedenspolitik der Schweiz nach und geniesst ein paar Sommertage in seiner Wohngemeinde Collina d’Oro, wo einst auch der Nobelpreisträger für Literatur Hermann Hesse lebte und kurz nach dem ersten Weltkrieg schrieb:

«Im Frieden, als unser Reichgewordenen Landsleute noch unbehindert reisen konnten, da traf man im Sommer keinen von ihnen im Süden an. Im Sommer war der Süden, einem dunklen Gerücht zufolge, unerträglich heiss und von phantastischen Plagen erfüllt, und man zog es vor, in Nordland zu sitzen oder in einem Alpenhotel auf zweitausend Meter Höhe den Sommer durchzufrieren. Jetzt ist das anders, und wer einmal das Glück gehabt hat, seine Person und seine Kriegsgewinne nach dem Süden zu exportieren, der bleibt da und geniesst, unter Gottes allesduldender Sonne, die Segnungen dieses Sommers mit. Wir alte Auslandsdeutsche treten sehr in den Hintergrund, sind auch mit unsren sorgenvollen Gesichtern und Fransen an unsern Hosen nicht recht präsentabel. Dafür wird unser Volk glanzvoll durch eben jene Herrschaften vertreten, die sich hier mit Hilfe der rechtzeitig weggeschmuggelten Gelder Häuser, Gärten, und Bürgerrecht gekauft haben.» (Aus: Sommertag im Süden, Tessin, 1919).

Artikel teilen

Meinung

03.10.2022, Internationale Zusammenarbeit

Lateinamerika hat genug von der Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Korruption rechter Regierungen, die die eigentlichen Bedürfnisse ihrer Bevölkerung ignorieren, schreibt die guatemaltekische Journalistin Mariela Castañón.

In den letzten Jahren konnten in Ländern wie Mexiko, Bolivien, Peru, Honduras, Chile und Kolumbien linke Regierungen die Wahl für sich entscheiden. Darin widerspiegelt sich die unmissverständliche Forderung der Bevölkerung, die Sozialpolitik zu priorisieren. Es ist eine augenfällige Verdrossenheit gegenüber den rechten Regierungen spürbar, die ihren Bevölkerungen nicht nur nichts hinterlassen haben, sondern im Gegenteil die Staatskassen plünderten, um sich selbst zu bereichern. Obwohl jedes Land seine eigenen Gründe für die Wahl einer neuen Regierung hat, sind die Probleme, die uns plagen, ähnlich. Sie heissen Armut, extreme Armut und Ungleichheit.

Die Corona-Pandemie hat die Probleme noch verschärft, mit denen wir uns in Lateinamerika seit Jahrzehnten herumschlagen. Der Zusammenbruch der Gesundheits- und Bildungssysteme, die Arbeitslosigkeit, der Mangel an menschenwürdigen Unterkünften und die Lebensmittelknappheit – all dies verdeutlicht, warum jetzt linke Regierungen den Wandel herbeiführen sollen.

Mit traumwandlerischer Regelmässigkeit bandelt die politische Rechte mit der privilegierten und korrupten Elite an, die sich nicht für das Wohl der ärmsten Bevölkerungsschichten einsetzt, sondern sich vielmehr der Anhäufung von Vermögen und Verteidigung ihrer eigenen Interessen und der ihrer engsten Vertrauten verschrieben hat. Nun muss dafür gesorgt werden, dass es zu Veränderungen kommt, die diesen Namen verdienen, und dass den Reden linker RegierungsvertreterInnen Taten zum Wohl der Bevölkerung folgen – und nicht Populismus, Demagogie und Autoritarismus, wie wir es ebenfalls erlebt haben.

Nicaragua ist ein Beispiel jener autoritär regierten Länder, die Kritik mit brutaler Willkür begegnen. Heute ist Nicaragua kein Paradebeispiel für eine Identifikation mit der Linken mehr, wie dies einmal der Fall war. Aktuell sitzen unzählige Menschen in Nicaragua im Gefängnis, weil sie sich gegen das Regime von Daniel Ortega und Rosario Murillo aufgelehnt haben; andere wurden ins Exil gezwungen. Die Unterdrückung und Gewalt, der unsere mittelamerikanischen Brüder und Schwestern ausgesetzt sind, ist schier grenzenlos. Es erfüllt uns mit Schmerz, sie so leiden zu sehen. Auch in vielen anderen Ländern wurde ein ähnlicher Weg eingeschlagen.

Es ist schwer vorherzusagen, was die lateinamerikanische Linke generell bewirken kann, denn obwohl ein Wandel angestrebt wird, ist die Politik nicht gefeit vor unerwarteten Ereignissen. Es liegt an uns, die von uns gewählten Regierenden zu beobachten und als engagierte und verantwortungsvolle BürgerInnen zu handeln. Selbstverständlich ist es nicht einfach, sich als Bürgerin, sozialer Aktivist oder Journalistin in Ländern zu engagieren, in denen Unterdrückung und Gewalt an der Tagesordnung sind und in denen unsere Menschenrechte und Verfassungsgarantien missachtet werden.

In meinem Heimatland Guatemala zum Beispiel, einem mittelamerikanischen Land mit über 17 Millionen EinwohnerInnen, ist die Angst unsere ständige Begleiterin, wenn wir das Wort gegen die korrupten Machthaber erheben oder uns für die Lebensräume und die Rechte der indigenen Gemeinschaften einsetzen.

Im März 2022 erfuhren wir von «Mining Secrets», einem Projekt, das vom Netzwerk «Forbidden Stories» in Zusammenarbeit mit 40 JournalistInnen aus der ganzen Welt koordiniert wurde und Umweltskandale von Bergbauunternehmen aufdeckte. JournalistInnen, die über Proteste der Bevölkerung gegen ein lokales Bergbauunternehmen, eine Tochtergesellschaft der in der Schweiz ansässigen und von russischen und estnischen Staatsangehörigen betriebenen Solway Group, informierten, wurden von den guatemaltekischen Behörden und Personen, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, bedrängt.

«Forbidden Stories» wurden von einem Hackerkollektiv, das sich nach einer einheimischen Papageienart «Red Macaw» nennt, Hunderte von Dokumenten zugespielt. Die Unterlagen stammten offenbar von der Tochtergesellschaft der Solway Group und enthüllten, wie Journalistinnen und Journalisten, die über das Bergbauunternehmen berichteten, von den Sicherheitsdiensten des Unternehmens erfasst, überwacht und sogar verfolgt wurden.

Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen einen Betrag für die Drohnenüberwachung der lokalen Bevölkerung und der JournalistInnen budgetiert hatte. Diese durchgesickerten Informationen zeichnen ein Bild von Strafffreiheit und Täterschutz. Die Missbräuche gegen die Presse, die Umwelt und die guatemaltekische Bevölkerung blieben ohne Folgen.

«Mining Secrets» enthüllte auch wissenschaftliche Studien und durch «grosszügige» Spenden des Unternehmens «gekaufte Freundschaften». Darüber hinaus wurde publik, welche Strategien die Mine anwandte, um Familien zu vertreiben und zu stigmatisieren, um sich so Zugang zu den Ferronickelvorkommen zu verschaffen, die sich unter deren Häusern befinden.

Zweifellos zwingen uns die Umweltkrise und die globale Erwärmung, unsere Lebensweise zu ändern und die Industriepolitik zu stoppen, welche die Umwelt und das Leben der Bevölkerung schädigt, die dadurch Risiken ausgesetzt ist. In Guatemala scheint man sich dieser Schäden jedoch noch nicht bewusst zu sein, und die Regierungen erteilen Lizenzen für die Fortsetzung unkontrollierter Bergbauaktivitäten, die früher oder später einen hohen Tribut fordern werden.

Die Integrität und das Leben von sozialen AktivistInnen, engagierten BürgerInnen und JournalistInnen sind ständig in Gefahr, weil öffentliches Anprangern, Aktivismus und wahrheitsgemässe und aktuelle Informationen das Vorgehen mächtiger Unternehmen aufdecken, die oft genug vom Staat selbst geschützt werden. Die Folge sind Überwachung und Drohgebärden, und nicht selten bezahlen diese Menschen ihr Engagement auch mit dem Leben.

Als BügerInnen des Globalen Südens haben wir die Kraft, weiter für unsere Anliegen zu kämpfen, und geben die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages Regierungen an der Macht sind, bei deren Sozialpolitik der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Wechsel hin zu linken Regierungen spiegelt die Dringlichkeit und den Wunsch wider, die Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu überwinden, die rechte Regierungen, die für ihre Untätigkeit und Korruption berüchtigt sind, uns beschert haben.

Es bleibt zu hoffen, dass die linken Regierungen die von ihren Vorgängern geführte Politik umkehren werden, andernfalls ist eine weitere Enttäuschung für Millionen von Menschen auf dem Kontinent vorprogrammiert. Lateinamerika braucht fähige Machthaber mit transparenten und legitimen Strategien zur Transformation der Gesundheits-, Bildungs-, Ernährungs-, Sicherheits- und weiterer Systeme, damit sich die Veränderung auszahlt.

© Mariela Castañón

Die guatemaltekische Journalistin Mariela Castañón ist Professorin für Deontologie der Kommunikation an der Universität Rafael Landívar. Diesen Sommer war sie in der Schweiz und hat am Austauschprogramm von «En Quête d’Ailleurs (EQDA)» teilgenommen.

Artikel teilen

Meinung

04.10.2022, Internationale Zusammenarbeit

Mitte Juli floh Präsident Gotabaya Rajapaksa wie ein gejagter Hund aus Sri Lanka, Anfang September ist er wieder zurückgekehrt. Über fast zwei Jahrzehnte haben er und seine Brüder die Geschicke im Land mit eiserner Faust bestimmt. Von Karin Wenger

Protestierende im Swimming Pool des Präsidentenpalastes in Colombo, nachdem sie diesen im Juli 2022 gestürmt hatten.

© KEYSTONE-SDA/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Es sind Szenen der Wut und des Triumphs, die sich am 9. Juli 2022 in der Residenz von Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa abspielen: Im Swimming Pool plantschen Menschen, andere tanzen auf dem Rasen vor der Villa oder machen Mittagsschlaf in Rajapaksas Himmelbett. Tausende sind in die Residenz eingedrungen und fordern lautstark den Rücktritt des Präsidenten. Ihn und seine Familie machen sie dafür verantwortlich, dass sich Sri Lanka in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit von 1948 befindet.

Im Mai wurde das hochverschuldete Land erstmals zahlungsunfähig. Als Folge konnte die Regierung wichtige Importe wie Treibstoff, Medikamente und Kochgas nicht mehr bezahlen. Die Menschen mussten mit Holz kochen und sich stundenlang anstellen, um Treibstoff oder lebenswichtige Medikamente zu kaufen – falls sie welche fanden. Zehntausende strömten auf die Strasse, um gegen die Regierung zu protestieren und die Residenz von Gotabaya Rajapaksa zu stürmen. Der Präsident floh kurz darauf Hals über Kopf mit einer Armeemaschine auf die Malediven, dann nach Singapur, wo er seinen Rücktritt verkündete. Es war die Flucht eines Mannes und der Sturz einer Herrscherfamilie, die Sri Lanka für fast zwanzig Jahre wie ein Familienunternehmen regiert haben.

Die Arroganz der Rajapaksas erlebte ich 2010 am eigenen Leib. Damals war Gotabaya noch Verteidigungsminister mit Hang zu Wutausbrüchen und sein Bruder Mahinda seit 2005 Präsident, weitere Brüder besetzten wichtige Positionen in der Regierung. Mit grösster Brutalität hatten die Rajapaksas die Tamil Tigers im Mai 2009 vernichten lassen. Dabei töteten Regierungstruppen in den letzten Kriegsmonaten laut UNO schätzungsweise 40 000 tamilische ZivilistInnen. Die singhalesische Bevölkerungsmehrheit jedoch verehrte Präsident Mahinda und seinen Bruder Gotabaya weiterhin, schliesslich hatten sie den 26 Jahre dauernden Bürgerkrieg beendet, alles andere schien unwichtig.

Damals, im Januar 2010, war ich als Südasien-Korrespondentin von Radio SRF zu den Präsidentschaftswahlen nach Sri Lanka gereist.

Die Wiederwahl von Mahinda Rajapaksa stand so gut wie fest; trotzdem liess er alle, die ihn kritisierten, mundtot machen: Das Hotel, in dem sich sein politischer Herausforderer Sarath Fonseka befand, wurde mit Militär umstellt; kritische JournalistInnen verschwanden; Verteidigungsminister Gotabaya drohte, das Gebäude der Oppositionszeitung «Lanka» niederzubrennen. Als ich an einer Regierungspressekonferenz zwei kritische Fragen stellte, überreichte mir ein Hotelangestellter am gleichen Abend einen Brief der Regierung: Ich wurde des Landes verwiesen. Nur dank dem Druck internationaler Medien, die über die Ausweisung berichteten, machte die Regierung schliesslich eine Kehrtwende. Mahinda Rajapaksa höchstpersönlich lud mich zum Mittagessen ein.

So sass ich kurz nach den Wahlen mit dem wiedergewählten Präsidenten Mahinda Rajapaksa an einem langen, weiss gedeckten Tisch. Rajapaksa schlürfte seine Suppe und schmatzte seine Antworten ins Mikrophon. Fragen nach Menschenrechtsverbrechen seiner Regierung lachte er jovial weg und sagte stattdessen: «Ich will die Entwicklung meines Landes vorantreiben, das hat oberste Priorität. Ich habe alle Länder aufgefordert, in Sri Lanka zu investieren und ich will den Tourismus fördern.» Doch viele westliche Länder waren skeptisch und knüpften ihre Zusagen daran, dass die sri-lankische Regierung Menschenrechten endlich Achtung verschaffe. Solche Forderungen stellte China nicht und wurde so in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Kreditgeber des Landes. Mit chinesischen Krediten wurden teure Projekte finanziert, die dem Land wenig, dem Ego der Rajapaksas jedoch viel brachten.

Mit einem chinesischen Darlehen von mehr als einer Milliarde US-Dollar liess die Regierung beispielsweise in Hambantota, der Heimatstadt der Rajapaksas im Süden des Landes, einen gigantischen Hochseehafen bauen. Westliche Mächte und Indien sorgten sich, dass China damit nicht nur seine wirtschaftliche, sondern auch seine militärische Macht im indischen Ozean ausbauen werde. Eine Sorge, die sich bewahrheitete: 2017 musste Sri Lanka den Hafen an China verpachten, weil die Regierung das milliardenschwere Darlehen nicht zurückzahlen konnte. Damals war Mahinda Rajapaksa bereits nicht mehr Präsident, er hatte die Wahlen 2015 verloren. Doch 2019 feierte die Rajapaksa-Familie ein politisches Comeback: Gotabaya wurde Präsident, sein Bruder Mahinda Premierminister. Im August, Wochen nachdem Gotabaya Rajakapsa aus dem Land geflohen war, legte die «Yuang Wang 5», ein militärisches Überwachungsschiff aus China, im Hafen Hambantota an. Für China hatte sich der Kredit ausgezahlt, für Sri Lanka nicht.

Die Entwicklung Sri Lankas, die Mahinda Rajapaksa bei unserem Mittagessen vor zwölf Jahren zu seiner höchsten Priorität erklärt hatte, erweist sich im Rückblick als Ausverkauf des Landes und Plünderungszug der Rajapaksa-Familie. Sie waren keine Herrscher für alle, sondern Kaiser ohne Kleider.

Karin Wenger war von 2009 bis 2016 Südasien-Korrespondentin von Radio SRF mit Sitz in Neu-Delhi und von 2016 bis 2022 Südostasien-Korrespondentin mit Sitz in Bangkok. Im Frühling hat sie drei Bücher über ihre Zeit in Asien veröffentlicht. In den kommenden Monaten schreibt sie für «global» Kommentare über vergessene Konflikte und Ereignisse im Globalen Süden. www.karinwenger.ch

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Meinung

05.12.2022, Internationale Zusammenarbeit

Im Rahmen der Nord-Süd-Forschungszusammenarbeit werden die Länder des Südens mehrheitlich mit Forschungsgeldern und -konzepten aus dem Norden erforscht. Die Dekolonisation erfordert eine Korrektur der unausgewogenen Machtverhältnisse.

Die aktuellen globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung bedürfen globaler Partnerschaften. Forschungszusammenarbeit, insbesondere Nord-Süd-Kooperationen, stellen Strategien und Politiken zur Bewältigung dieser Herausforderungen bereit. Durch diese Kooperationen können vielfältige Ressourcen und Netzwerke gebündelt werden, wodurch auf verschiedene Wissenssysteme zugegriffen werden kann. In der gängigen Praxis der Nord-Süd-Forschungskooperationen wird diese Vielfalt jedoch oft ignoriert. Dies schränkt die ForscherInnen bei der Suche nach angemessenen Lösungen für die globalen Herausforderungen ein.

Nord-Süd-Forschungskollaborationen können dann koloniale Ausprägungen haben, wenn dadurch eine Abhängigkeit von den MitarbeiterInnen aus dem Norden entsteht. Diese Abhängigkeit, die oft mit unausgewogenen Machtverhältnissen einhergeht, beginnt mit der Herkunft und der Verwaltung der Mittel und setzt sich bei der Festlegung der Themen und der Ausarbeitung der Projektdokumente durch den Norden fort.

In dieser Zusammenarbeit kommt die Tendenz zur Unsichtbarkeit von ForscherInnen aus dem Süden und zu Wissensformen, die nicht dem gängigen Ansatz entsprechen, bisweilen einer Form der Kolonialisierung gleich. Die massgeblichen wissenschaftlichen Wissensformen und -praktiken sind a priori diejenigen, die im Norden entstehen und als universell akzeptabel gelten.

Die Dekolonisation der Forschungszusammenarbeit ist ein fortlaufender Prozess, der sowohl die Zusammenarbeit als auch die Wissensproduktion betrifft. Dekolonisation bedeutet, dass alle Arten von Diskriminierung beseitigt werden, indem verschiedene Perspektiven berücksichtigt und Partizipationsmöglichkeiten geschaffen werden – beginnend damit, die vergangenen und aktuellen Praktiken der Kolonisierung zu verstehen. Zweitens setzt eine dekolonisierte Zusammenarbeit voraus, dass mit den MitarbeiterInnen eine Kultur des Zuhörens, der Selbstreflexion und der Chancengleichheit gepflegt wird. Schliesslich erfordert die Dekolonisation eine Neuausrichtung der Zusammenarbeit in der Zukunft.

Die WissenschaftlerInnen einer Nord-Süd-Forschungszusammenarbeit müssen sich ihrer Privilegien und der bestehenden Hürden bewusst werden. Unausgewogene Machtverhältnisse herrschen insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu Ressourcen, der Gleichberechtigung und der Wissensproduktion. Die ForscherInnen aus dem Norden sind näher an der Quelle und der Verwaltung von Forschungsgeldern sowie an den Entscheidungsgremien. Im Rahmen der meisten Nord-Süd-Forschungskooperationen erforschen gemischte Teams aus dem Norden und Süden die Länder des Südens. Die ForscherInnen aus dem Norden haben somit das Privileg, im und über den Süden forschen zu können.

Die Forschung im und über den Norden zu Themen, die den Süden betreffen, ist jedoch hauptsächlich ForscherInnen aus dem Norden vorbehalten. Aus diesen Projekten wird die Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen aus dem Süden mehrheitlich ausgeklammert. Selbst ForscherInnen aus dem Süden, die im Norden arbeiten, haben kaum Zugang zu leitenden Forschungsfunktionen.

Eine Bewusstseinsbildung über diese Privilegien ermöglicht es, diese hinter sich zu lassen und die strukturellen Hindernisse für Chancengleichheit, Ressourcenzugang und Entscheidungsfindung abzubauen. Auch wenn die MitarbeiterInnen unterschiedliche Ausgangslagen haben, sollte sich niemand in die Rolle des Bittstellers gedrängt fühlen; jeder und jede sollte Verantwortung übernehmen dürfen. Verhandelte Lösungen, Mitbestimmung auf allen Ebenen sowie Leidenschaft bilden die Grundlage für eine echte und bedeutungsvolle Zusammenarbeit für ForscherInnen aus beiden Weltregionen.

Lesen Sie auch Die Zeit der weissen RetterInnen ist vorbei

Artikel teilen

Meinung

16.01.2023, Internationale Zusammenarbeit

Gewürzinsel wird die kleine Karibikinsel Grenada auch genannt. Früher kämpften Franzosen und Engländer gleichermassen um die Insel. Heute streiten sich andere Mächte darum, mehr Einfluss auf Grenada und damit in der Welt zu bekommen. Von Karin Wenger

Carib’s Leap oder Leapers Hill heisst die Klippe im Norden von Grenada, von der sich die Caribs, die letzten verbleibenden UreinwohnerInnen, 1651 in den Ozean stürzten. Wo damals Dschungel und Busch gewesen sein muss, steht heute eine Kirche und eine Gedenktafel. Cutty, ein lokaler Tourguide, hat mich hergeführt. Jetzt zeigt er auf das tosende Meer weit unter uns und sagt: «Die Caribs bevorzugten den sicheren Tod vor der Gefangennahme und Unterjochung durch die französischen Kolonialherren.»

Wie es zum fatalen Sprung kam, ist schnell erzählt: Während Christopher Columbus 1498 noch an Grenada vorbeigesegelt war, erkannten die Franzosen die Schätze der Insel und wollten sie ihr Eigen nennen. Für ein paar Messer, Glasperlen und Schnaps kauften sie den Caribs Land ab. Doch die InselbewohnerInnen bereuten das Geschäft kurz darauf, griffen das französische Fort mit Pfeilen und Bogen an und versuchten die Franzosen von ihrer Insel zu vertreiben. Die Franzosen, ausgestattet mit Kanonen und Feuerkraft, trieben die Caribs zurück und drängten sie bis in den Norden, bis an den Rand der Klippe, in den Tod.

Die kleine Karibikinsel Grenada ist heute für viele BesucherInnen nicht mehr als ein Tagesausflug auf einer Kreuzfahrt – Wasserfälle werden besichtigt, Muskatnuss, Vanille, Zimt und Rum gekauft und dann geht es zur nächsten Sonnendestination. Vergessen ist die koloniale Vergangenheit von Grenada und den anderen Karibikinseln. Vergessen das blutige Erbe der Europäer, die damals noch Grossmächte waren und sich die Welt untereinander aufteilten. So wechselten sich auf Grenada Franzosen und Briten an der Macht ab. Im späten 18. Jahrhundert schafften die Briten eine grosse Zahl von SklavInnen aus Afrika nach Grenada und zwangen sie, auf den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Heute sind über 80 Prozent der Bevölkerung direkte Nachfahren dieser SklavInnen. Es waren auch britische Handelsleute, die Mitte des 19. Jahrhunderts Muskatnüsse aus Indonesien nach Grenada brachten und sie hier anzupflanzen begannen.

Grenada produziert heute zwanzig Prozent aller Muskatnüsse weltweit und ist damit nach Indonesien der weltweit zweitwichtigste Muskatnussproduzent. «Die EuropäerInnen kommen heute wegen unserer Gewürze, unserer Muskatnüsse. Die europäische Kolonialherrschaft ist längst vorbei, heute sind es andere, die um uns kämpfen und uns zu kolonialisieren versuchen», sagt Cutty und zeigt auf das Cricket-Stadion, bei dem wir inzwischen angekommen sind und das chinesische Arbeiter mit chinesischem Geld 2005 zu bauen begannen. «Wir nennen das chinesisches Schmiergeld. Von China finanzierte Projekte, damit wir bei den Vereinten Nationen für China und gegen Taiwan stimmen.»

Heute wie gestern und vorgestern steht Grenada im Zentrum des geopolitischen Gezänks, wird als Spielball von den Grossmächten hin und her gekickt. Nicht mehr Frankreich und England stehen dabei in den Stürmer-Positionen, sondern China und die USA. China wagt sich bei diesem Spiel immer mehr in den amerikanischen Hinterhof, zu dem mehrere der Karibikstaaten gehören, auch Grenada. Noch heute erinnern zwei Flugzeugswracks auf dem alten Flughafen daran, wie wichtig Grenada im Kalten Krieg für die USA war. Damals, am 25. Oktober 1983, eine Woche nach einem Militärputsch auf der Insel, schickte Ronald Reagan 8’000 amerikanische Soldaten nach Grenada. Offiziell sollten sie die amerikanischen Studierenden an der St. George’s University schützen, aber eigentlich ging es schon damals um etwas anderes. Es war Kalter Krieg, Reagan fürchtete, dass die Putschisten sich auf die Seite Kubas schlagen würden, deshalb setzten die US-Soldaten die Putschisten ab und eine zivile, US-freundliche Regierung übernahm die Macht.

China schickt nicht Soldaten, sondern Geld und Arbeiter und versteckte Diplomaten. Das Cricket-Stadion wurde 2007 fertig gebaut. Zur Einweihung reiste der chinesische Botschafter an, doch statt der chinesischen Nationalhymne spielte das Polizei-Orchester von Grenada die taiwanesische Nationalhymne… ein Irrtum und politischer Fehltritt, der dem Chef des Orchesters den Posten kostete. Trotz kurzer politischer Verschnupftheit folgten auf den Stadion-Bau weitere chinesische Projekte: Wohnsiedlungen, Landwirtschaftshilfe und zurzeit baut Grenada mit einem chinesischen Kredit von mehr als 60 Millionen US-Dollar den neuen Flughafen aus. Tourguide Cutty ist besorgt, dass China sich einfach Land oder den Flughafen aneignen wird, falls Grenada den Kredit nicht zurückzahlen kann – denn reich ist die Inselnation nicht.

Verkauft sich Grenada gerade selbst? Zumindest sah es bis vor kurzem so aus. So verkauft Grenada auch Staatsbürgerschaften. Durch das Programm «Grenada Citizenship by Investment» können sich AusländerInnen seit 2016 für mindestens 150'000 US-Dollar legal die grenadische Staatsbürgerschaft kaufen und damit beispielsweise visumsfrei in den Schengenraum einreisen. So ist auch der Chinese Yuchen (Justin) Sun grenadischer Staatsbürger geworden – und mehr. Der weltbekannte chinesischstämmige Krypto- und Blockchain-Unternehmer wurde im vergangenen Dezember von Grenada zum Botschafter und Ständigen Vertreter des Landes bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf ernannt. Dass dabei nie ganz klar ist, welche Interessen – seine persönlichen Geschäftsinteressen, chinesische oder grenadische Staatsinteressen – er vertritt, schien die Regierung von Grenada nicht zu stören. Auch nicht, dass in den USA diverse Klagen gegen Sun hängig sind, unter anderem wegen Geldwäscherei, Verstoss gegen Vorschriften der Börsenaufsicht und der Steuerbehörden. Die Schweiz verweigert Sun seit seiner Ernennung zum Vertreter Grenadas bei der WTO die Legitimationskarte, da er private Geschäfte mit Diplomatie vermenge. Damit entfallen seine diplomatische Immunität, das Aufenthaltsrecht in der Schweiz und auch ein möglicher Hauskauf in der Schweiz. Dabei ist Sun in der Diplomatenwelt Grenadas kein Einzelfall: Dutzende von Chinesen reisen als Diplomaten des kleinen Inselstaates durch die Welt – laut verschiedenen Medienberichten haben sie alle ihre Diplomatenpässe gekauft. Grenada zeigt sich im Gegenzug China-freundlich, verpflichtete sich zur Ein-China-Politik und brach die Beziehungen zu Taiwan ab.

In Grenada scheinen viele keine Lust mehr zu haben, dass die eigene Regierung ihren kleinen Karibikstaat verkauft, damit die Grossmächte ihre geopolitischen Spiele mit der Insel treiben können. Wohl auch deshalb wurde bei den Wahlen Ende Juni 2022 Premierminister Keith Mitchell abgewählt. Der 75-jährige Politiker sass 23 Jahre lang an den Schalthebeln der Macht und hatte Grenada zunehmend wie ein Familienunternehmen regiert. Es scheint ein universelles Prinzip zu sein, dass, wer zu lange an der Macht ist, gierig wird. Der neue Premierminister, Dickon Mitchell, versprach, Korruption zu bekämpfen und kündigte an, den Verkauf von Diplomatenpässen an AusländerInnen zu unterbinden. Touristenführer Cutty sagt: «Mitchell ist unser Hoffnungsträger und der beste Anwalt der Insel.» Der 44-Jährige will sich nun für die Interessen seiner Heimat und aller BewohnerInnen einsetzen. Bereits hat er angekündigt, er werde alle Botschafter abberufen und neue politische Akzente setzen. Bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September setzte er einen ersten Fokus: Klimawandel. Die chinesischen Diplomaten, die bislang im Dienste Grenadas zu stehen vorgaben, müssen sich nun wohl nach einer neuen Aufgabe umsehen.

Die Autorin: Karin Wenger

Karin Wenger war von 2009 bis 2022 Süd- und Südostasien-Korrespondentin von Radio SRF mit Sitz in Neu-Delhi und Bangkok. Im Frühling hat sie drei Bücher über ihre Zeit in Asien veröffentlicht. Seit Sommer segelt sie über die Weltmeere und schreibt über vergessene politische Ereignisse und Konflikte im globalen Süden. Mehr Informationen finden Sie hier www.karinwenger.ch oder www.sailingmabul.com

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Medienmitteilung

16.03.2023, Internationale Zusammenarbeit

Die heute von der ETH publizierte Studie «Sicherheit 2023» zeigt einmal mehr, dass die internationale Zusammenarbeit in der Bevölkerung hoch im Kurs steht.

© Alliance Sud

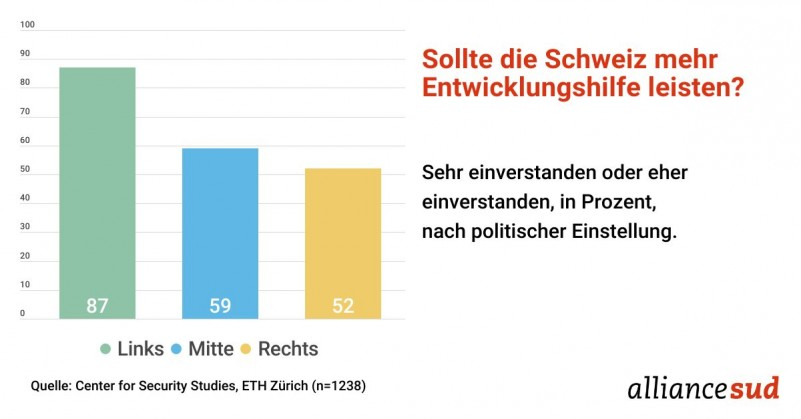

Von links bis rechts ist eine deutliche Mehrheit der Ansicht, dass die sogenannte Entwicklungshilfe erhöht werden sollte. Der Zuspruch für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben ist im Vergleich zum Juni 2022 hingegen wieder gesunken.

«Der Bundesrat politisiert mit seinen geplanten Kürzungen in der internationalen Zusammenarbeit am Volk vorbei», kommentiert Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud, die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage. «Die Bevölkerung hat es schon lange verstanden: Es braucht angesichts von Konflikten und Krisen auf der ganzen Welt deutlich mehr Entwicklungsausgaben. Nun muss die Schweiz endlich das vom Bundespräsidenten erneuerte Versprechen einlösen und überall dort präsent sein, wo sie einen Beitrag zum Frieden leisten kann», fügt Missbach hinzu.

Gemäss der ETH-Umfrage ist rund die Hälfte (47%) der Schweizerinnen und Schweizer der Meinung, dass die Höhe der Verteidigungsausgaben gerade richtig sei. Eine Mehrheit von 65% teilt hingegen die Auffassung, dass die Schweiz verstärkt Entwicklungshilfe leisten sollte. «Bundesrat und Parlament sind deshalb vom Volk gut beraten, in erster Linie die Solidarität und nicht die Armee aufzurüsten», sagt Missbach.

Mehr Anstrengungen braucht es auch bei der Information über die öffentlichen Ausgaben der Schweiz für die Entwicklungszusammenarbeit. Laut einer Umfrage des Zentrums für Entwicklung und Zusammenarbeit (NADEL) der ETH Zürich, die am Mittwoch publiziert wurde, schätzen die meisten Befragten die Ausgaben doppelt so hoch ein als sie wirklich sind.

Über die tatsächlichen (niedrigeren) Ausgaben in Kenntnis gesetzt, steigt die Unterstützung für die internationale Zusammenarbeit noch mehr. Auch die Sorge über die globale Armut nimmt zu, wenn aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt werden. Handlungsbedarf besteht deshalb auch bei den Medien, einer der bevorzugten Informationsquellen der Bevölkerung über globale Themen.

Weitere Informationen:

Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, Tel. +4131 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch

Marco Fähndrich, Kommunikationsverantwortlicher Alliance Sud, Tel. +4179 374 59 73, marco.faehndrich@alliancesud.ch

Siehe auch: Der Bundesrat politisiert am Volk vorbei

Artikel teilen