Herr Gross, was zeigen uns die Enthüllungen aus den «Paradise Papers»?

Dominik Gross: Die Veröffentlichungen zeigen teilweise kriminelle und teilweise legale Geschäftspraktiken aus der globalen Schattenfinanzwelt, der Offshore-Industrie. Bei den bisher aufgedeckten Fällen versuchten Firmen und Privatpersonen, die Öffentlichkeit um Kapital zu bringen, indem diese dem Zugriff der öffentlichen Hand entzogen wurden.

Und welche Schlüsse ziehen Sie aus diesen Praktiken?

Die Paradise Papers bestätigen insofern erneut die Erkenntnisse aus früheren Datenleaks wie den Panama Papers oder den Offshore Leaks: Menschen, die auf Arbeit angewiesen sind, um ihre Existenz zu bestreiten, zahlen Steuern und finanzieren damit Schulen, Spitäler und öffentliche Infrastruktur. Menschen, die von sehr grossen Einkommen oder den Einkünften aus ihrem Vermögen leben und multinational tätige Unternehmen zahlen wenig oder gar keine Steuern und bringen damit staatliche Gemeinwesen in Gefahr und verhindern eine nachhaltige Entwicklung der Welt.

Welche Rolle spielt die Schweiz im neusten Datenleak?

Einmal mehr wird klar, dass die Schweiz mit ihren tiefen Steuern für Grosskonzerne und den im internationalen Vergleich laxen Vorschriften gegen Steuervermeidung, Geldwäscherei und Korruption sehr attraktiv ist für eine bestimmte Art von Firmen: Unternehmen, welche sich am Rand der Legalität bewegen und nicht bereit sind, sich mit Steuern auf ihre Gewinne an unseren Gemeinwesen zu beteiligen.

Und das ist legal?

In der Schweiz wird dieses parasitäre Geschäftsmodell, in dem unser Land darauf setzt, Geld einzunehmen, das eigentlich anderen zustehen würde, oft verharmlosend als Reputationsrisiko des Finanzplatzes abgehandelt.

Warum finden Sie diesen Begriff falsch?

Er erweckt den Eindruck, als würden die politischen Kräfte, die dieses Geschäftsmodell unserer Volkswirtschaft am Laufen halten eigentlich ungewollt da hineinrutschen – ebenso die Firmen, die davon profitieren. Das ist falsch. Die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen und die Geschäftspraktiken der Unternehmen, die daraus folgen, gehen auf bewusste Entscheidungen von Individuen zurück. Die Allermeisten wissen genau, was sie tun: Für sie gehören Korruption, Geldwäscherei und Steuervermeidung ganz einfach zum Geschäft. Und solange die Politik sie nicht daran hindert, wird das auch so bleiben.

Laut den bisherigen Recherchen spielte die Schweiz bei mindestens zwei Fällen eine entscheidende Rolle: Bei Machenschaften des Rohstoffgiganten Glencore im Kongo sowie dem Firmengeflecht des schweizerisch-angolanischen Geschäftsmann Jean-Claude Bastos. Was verbindet die Fälle?

Aus Sicht der internationalen Steuergerechtigkeits-Bewegung geht es in beiden Fällen um eine Umverteilung von Geldern: Von der Öffentlichkeit an Private.

Können Sie das konkret erläutern?

Im Fall Glencore entgingen der kongolesischen Öffentlichkeit Gelder, weil die Abbaulizenzen für Minen viel billiger abgegeben wurden als vorgesehen – die Differenz soll als Bestechungsgelder an Politiker geflossen sein. Bei der Angola Connection beanspruchte der politische Führungsclan des Landes einen Teil des Volksvermögens, das im Staatsfonds angelegt ist, für private Zwecke und schaffte es an einen Ort, wo möglichst tiefe Steuern anfallen – in den Kanton Zug. Auch hier wurden Gelder von der Öffentlichkeit an Private umverteilt – wie etwa an den Schweizer Fondsverwalter Jean-Claude Bastos oder José Filomeno dos Santos, Sohn des langjährigen angolanischen Präsidenten.

Das Muster gleicht sich: Geld wandert vom globalen Süden in den Norden, in die Schweiz.

Die Sache ist komplexer. Es ist nicht einfach so, dass die «bösen Weissen» die «armen Schwarzen» ausbeuten. Tatsache ist: Es gibt weltweit Leute, die Kraft ihres Kapitals oder ihrer politischen Macht die Möglichkeiten haben, Geld am Fiskus vorbei zu schmuggeln. Steuerflucht muss man sich erstmal leisten können.

Das klingt zynisch.

In fast allen Gesellschaften gibt es ein paar Wenige, die davon profitieren und ganz viele andere, die darunter leiden. Der Unterschied zwischen der Schweiz und Angola ist aber, dass die Schweiz volkswirtschaftlich betrachtet insgesamt von diesen Praktiken profitiert, während Angola darunter leidet.

Wie sollte die Staatengemeinschaft gegen Steuerflucht vorgehen?

Grundsätzlich gilt, wie es Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und der Schweizer Strafrechtler Mark Pieth formuliert haben: «Solange es in einer globalisierten Welt noch irgendwo einen geheimen Geldbeutel gibt, werden die Gelder durch diesen Geldbeutel fliessen.» Das Ziel muss also sein, alle Steueroasen weltweit auszutrocknen.

Wie soll das gelingen?

Leider sind die entsprechenden UNO-Gremien hier bisher sehr schwach und in der OECD und der G20, welche in der internationalen Steuerpolitik führend sind, haben die Länder des globalen Südens kaum Einfluss.

Ein Alleingang der Schweiz bringt angesichts dieser Ausgangslage also nichts.

Ein Alleingang nicht. Aber die Schweiz steht als grösster Offshore-Finanzplatz der Welt und prominentes Tiefsteuergebiet für Konzerne ganz besonders in der Pflicht. Nirgendwo werden so viele Gelder von ausländischen Kunden verwaltet wie hier.

Was fordern Sie?

In internationalen Organisationen wie der OECD lobbyiert die Schweiz jeweils sehr engagiert für möglichst lasche Regulierungen. Sie könnte sich auch umgekehrt für strenge Regeln und möglichst viel Transparenz in Steuerfragen einsetzen. Als grösster Offshore-Finanzplatz würde sie damit ein starkes Signal für einen weltweiten Paradigmenwechsel setzen. Stets anderen hinterher zu hinken ist ja kein Naturgesetz: Bei anderen internationalen Projekten wie der Bologna-Reform an den Universitäten oder beim Freihandelsabkommen mit China eilte die Schweiz anderen Ländern jeweils um Jahre voraus.

Welche Reformen helfen, Steueroasen auszutrocknen?

Grundsätzlich braucht es erst einmal Transparenz im Offshore-System, damit geeignete politische Schritte diskutiert werden können. Schaut man nur auf die der Allgemeinheit entgehenden Summen, ist die Steuervermeidung durch Unternehmen das grösste Problem. Hier wären Reformen am wirkungsvollsten. In diesem Bereich funktioniert die Steuervermeidung vor allem über den Handel zwischen Firmen, die zum selben Konzern gehören. Diese Geschäfte machen schätzungsweise 70 bis 80 Prozent des gesamten Welthandels aus. Es geht hier um Transferpreismanipulationen.

Das ist zu komplex. Können Sie vereinfachen?

Es geht so: Zwei Gesellschaften in verschiedenen Ländern gehören zum selben Konzern. Die eine verkauft der anderen eine Dienstleistung. Bei voneinander unabhängigen Firmen würde der Markt den Preis dieser Dienstleistung bestimmen. Gehören die Firmen zur gleichen Gruppe, haben die verantwortlichen Manager weitgehend freie Hand, den Preis dieser Dienstleistung festzulegen, auch wenn sie grundsätzlich verpflichtet wären, sich am Marktpreis zu orientieren. In vielen Bereichen funktioniert der Markt aber gar nicht, weil der konzerninterne Handel dominiert.

Und wie hilft das bei der Steuervermeidung?

Indem eine Tochterfirma, beispielsweise in einem afrikanischen Land, wo die Gewinne tatsächlich erwirtschaftet werden, zu einem überteuerten Preis eine Dienstleistung bei der Mutterfirma in einem Tiefsteuerland wie der Schweiz einkauft. Schon hat der Konzern die Gewinne verschoben und spart Millionen von Steuergeldern, welche andernfalls der Bevölkerung des afrikanischen Landes zugute kommen würden.

Laut dem Tages-Anzeiger zahlt Nike dank einem komplexen internationalen Firmenkonstrukt in der Schweiz bei einem Reingewinn von 1.3 Millionen bloss 360'000 Franken Steuern. Dabei verkauft der Sporthändler gemäss Experten hier Produkte im Wert von über 100 Millionen Franken. Ist die Schweiz auch Opfer von Steuervermeidung?

Ja. Auch wenn die Schweiz volkswirtschaftlich gesehen dank ihrem Geschäftsmodell als Tiefsteuergebiet vor allem Profiteurin von Steuervermeidung und Offshorehandel ist, kann der Schweizer Fiskus angesichts des kaputten internationalen Steuersystems natürlich auch zum Opfer von Steuervermeidung werden.

Wessen Schuld ist das?

Jene der Schweizer Politik: Sie setzt die von der OECD vorgeschlagenen Massnahmen gegen das Schlupfloch, das Nike ausnützt, nicht um. Denn die Mehrheit in der Schweizer Politik geht stets davon aus, dass es den hiesigen Konzernen – und damit unserem Land an sich – nützt, wenn wir jeweils nur das Minimum der internationalen Minimalstandards umsetzt. Damit schwächt die Schweiz wiederum diese internationalen Regeln selbst, manchmal auch zu ihrem eigenen Nachteil. Grundsätzlich gilt aber: Ob Schweizerin, Holländer oder Angolanerin – ist man weder ein Konzern noch eine Millionärin, schaden einem Steuerschlupflöcher nur.

Wie kann man dagegen vorgehen?

NGOs fordern schon seit etwa 15 Jahren, das sogenannte öffentliche Country-by-Country-Reporting (CBCR) einzuführen. So würden Firmen dazu verpflichtet, die wichtigsten Buchhaltungskennzahlen in allen Ländern, in denen sie tätig sind, offenzulegen. Damit würde sichtbar, ob ein Konzern seine Steuern auch tatsächlich dort abliefert, wo er seine Gewinne erwirtschaftet oder einfach dort, wo die Steuersätze am tiefsten sind.

Und diese Idee stosst auf Anklang?

Die OECD hat die Idee zwar aufgenommen. Im Rahmen ihres Projekts zur Bekämpfung der Steuerflucht von multinationalen Konzernen wurde CBCR zum internationalen Standard erklärt. Auch die Schweiz wird CBCR nächstes Jahr einführen. Allerdings sind bereits die OECD-Regeln stark verwässert im Vergleich zu den Vorstellungen der Steuergerechtigkeits-Bewegung. Die Schweiz setzt nur das Minimum des OECD-Minimums um.

Weshalb gehen ihnen der OECD-Regeln nicht weit genug?

Wir NGOs forderten, dass die CBCR-Berichte öffentlich gemacht werden müssen. Die OECD will aber nur, dass sie zwischen den Steuerbehörden der verschiedenen Länder ausgetauscht werden. So gibt es sehr ungleiche Spiesse, denn die allermeisten Hauptsitze der Weltkonzerne befinden sich in den OECD-Mitgliedsstaaten des Nordens – nicht in Afrika oder Lateinamerika.

Und das bedeutet?

Die dortigen Länder bleiben so von den Konzerndaten abhängig, welche ihnen die OECD-Länder zu liefern bereit sind. Dass die CBCR-Berichte nicht öffentlich gemacht werden, schadet auch der Zivilgesellschaft in armen Ländern: Ihnen fehlt die Möglichkeit, Transparenz darüber herzustellen, was mit den im Land erzielten Gewinnen internationaler Firmen geschieht. Die Steuerbehörden und Regierungen arbeiten häufig nicht im Interesse der breiten Bevölkerung.

Linke Parteien und NGOs brachten nach den Paradise Papers die Konzernverantwortungs-Initiative als Lösung ins Spiel. In jüngster Vergangenheit scheiterten ähnliche Anliegen wie die Initiative gegen Nahrungsmittelspekulation. Weshalb sollte das jetzt anders sein?

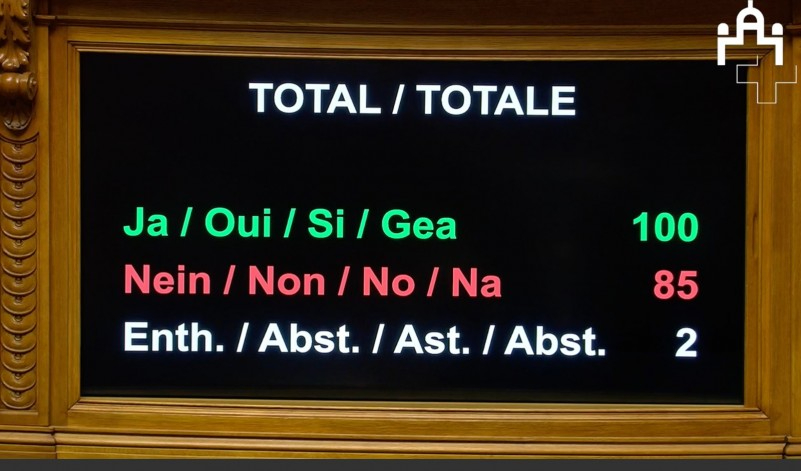

Progressive Anliegen, welche auf das grosse Ganze zielen und auf den ersten Blick nicht zu Gunsten der individuellen Interessen der Bürger ausfallen, haben es an der Urne generell schwer. Aber heute ist vieles im Fluss: Ich sehe Anzeichen, die mich optimistisch stimmen. Die Schweiz verändert sich, auch als Finanzplatz. Mit dem automatischen Informationsaustausch ist das jahrelang als sakrosankt geltende Bankgeheimnis immerhin halbtot. Und im Februar schmetterten die Stimmberechtigten die viel zu konzernfreundliche Unternehmenssteuerreform III ab – obwohl Wirtschaftsverbände, Bundesrat und die Parlamentsmehrheit dafür waren.

Sie sind optimistisch.

Ja, es tut sich was. Auch Alliance Sud hat für die Konzernverantwortungs-Initiative Unterschriften gesammelt. Viele Leute auf der Strasse verstanden das Anliegen auf Anhieb und unterschrieben sofort.

Interview: Christoph Bernet (watson)