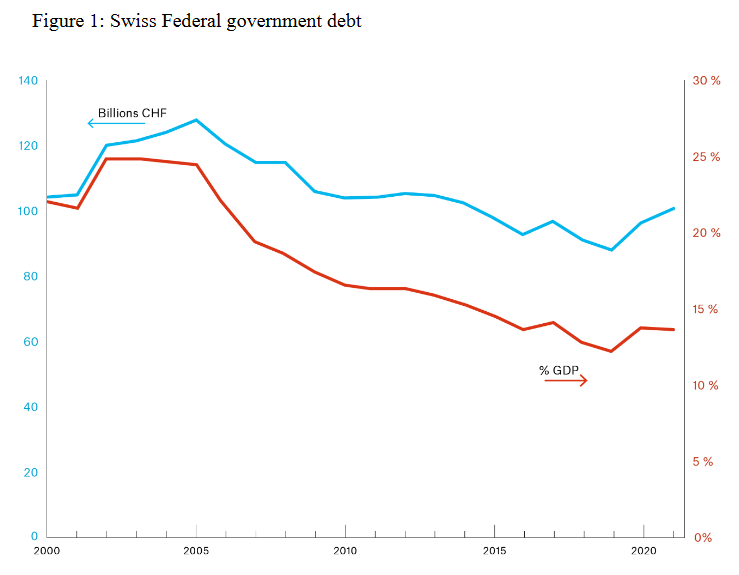

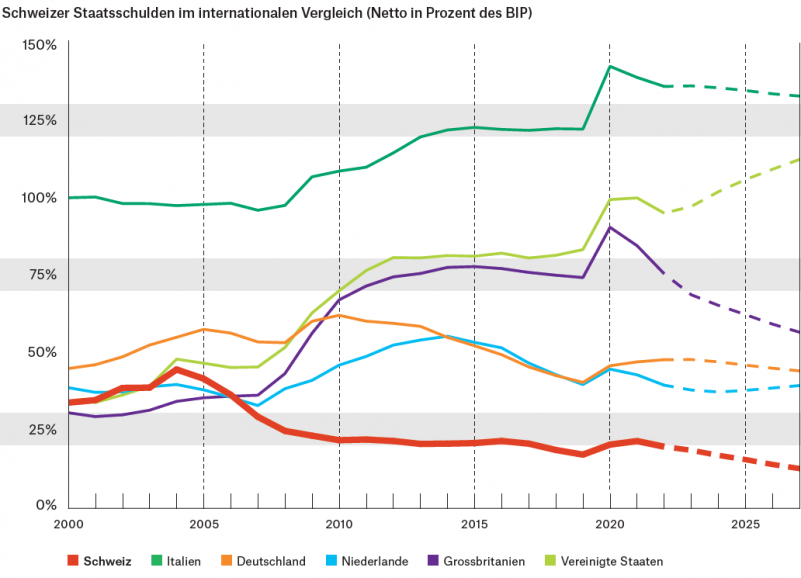

Eine Reduktion auf ein auch im internationalen Vergleich so niedriges Niveau ist finanz- und wirtschaftspolitisch eigentlich völlig unnötig. Zu begehrt sind die «Eidgenossen», wie Schweizer Staatsanleihen genannt werden, bei hiesigen Pensionskassen, Anlagefonds oder Finanzinstituten. Investor:innen müssen hier nicht die geringsten Kreditausfallrisiken miteinkalkulieren. Entsprechend tief fallen auch die Schuldzinsen aus, die der Bund für seine Anleihen bezahlen muss – und das auf Jahrzehnte hinaus.

Gleichzeitig beschnitten die Regeln der Schuldenbremse den finanziellen Handlungsspielraum des Bundes in den 2000er und 2010er Jahren aber erheblich: Der gesetzlich festgeschriebene Schuldenabbau verhinderte, dass der Bund Geld zur Seite legen konnte, um es dann in schwierigeren Zeiten wieder auszugeben (das wäre das Sparschwein gewesen). Aber damit nicht genug, es gibt nämlich auch noch das Amortisationskonto.

Das Amortisationskonto

Dieses regelt den Umgang mit ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben des Bundes. Es wurde einige Jahre nach Einführung der Schuldenbremse mit einer Gesetzesänderung zusätzlich geschaffen. Auf dem Amortisationskonto werden ausserordentliche Einnahmen und Ausgaben verbucht – so etwa die Einnahmen aus dem Verkauf der G5-Lizenzen für das Mobilfunknetz oder die sehr hohen ausserordentlichen Ausgaben des Bundes zur Bewältigung der Pandemie. Wenn das Amortisationskonto ins Minus fällt, muss dieses mit Überschüssen aus dem ordentlichen Haushalt innerhalb von sechs Jahre wieder behoben werden. Das ist heute – wegen der auf dem Amortisationskonto verbuchten Corona-Kosten – ein Problem, auch wenn das vor drei Jahren noch ganz anders klang. Zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 setzte der damalige Finanzminister Ueli Maurer nämlich ein in der Folge das erfolgreiche Märchen vom Sparschwein in die Welt. Man schrieb den 20. März 2020. Seit einer Woche war die Schweiz im Lockdown.

An einer geschichtsträchtigen Medienkonferenz informierte der Bundesrat darüber, wie er die Schweizer Wirtschaft im Beinahe-Stillstand vor dem Kollaps bewahren will: Maurer stellte die erste Frage dann gleich selbst: «Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen – äh, kann der Bund überhaupt 42’000 Millionen ausgeben, diese 42 Milliarden, das ist wohl die erste Frage, die zu stellen ist.» Die Antwort: «Ich kann Ihnen versichern, dass der Bund das kann, dank dem, dass wir einen sehr robusten Finanzhaushalt haben, dank dem, dass wir die Schulden in den letzten Jahren abgebaut haben, dank dem wir Überschüsse erzielt haben, dank der Schuldenbremse.» Kurz: Maurer behauptete zu Beginn der Pandemie, dass die Corona-Hilfsmassnahmen durch Rücklagen gedeckt seien. Der Finanzminister höchstpersönlich liess die Öffentlichkeit also im Glauben, dass die Schuldenbremse ein Sparschwein sei. Und es funktionierte: Landauf, landab setzte eine Lobhudelei auf die Schuldenbremse ein, finanzpolitische Geizkragen und ideologische Buchhaltermenschen sahen sich bestätigt: «Spare über die Zeit, so hast Du in der Not.» Tatsächlich wurden die Corona-Hilfsgelder nur möglich, weil das Finanzhaushaltsgesetz in Ausnahmesituationen die Aussetzung der Schuldenbremse erlaubt. Das ist in der «Ausnahmebestimmung» geregelt.

Die Ausnahmebestimmung

Die Eidgenössische Finanzverwaltung schreibt: «In aussergewöhnlichen Situationen (so etwa bei Naturkatastrophen, schweren Rezessionen und anderen nicht steuerbaren Entwicklungen) ist es möglich, von der [Ausgaben-]Regel abzuweichen und ausserordentliche Ausgaben zu tätigen. […] Ausserordentliche Ausgaben […] müssen aber innerhalb von sechs Jahren kompensiert werden, sofern sie nicht durch ausserordentliche Einnahmen gedeckt werden können.» Und genau hier stehen wir jetzt. Die Corona-Schulden müssen wieder abgebaut werden. Dazu wurden (z. T. vom Parlament) wegen des Kriegs in der Ukraine und der Bekämpfung der damit verbundenen Inflation und der Kaufkraftkrise noch neue zusätzliche Ausgaben beschlossen. Wären die 27,5 Milliarden tatsächlich ins Sparschwein gelegt worden (oder besser noch investiert worden und damit stark gewachsen), hätte man das Corona-Minus von 32,8 Milliarden ganz einfach damit decken können. Die höhere Schuldenquote (die sich in den nächsten Jahren aufgrund des zu erwartenden BIP-Wachstums von selbst wieder reduziert hätte) hätte keine finanzpolitischen Folgen. Doch das lassen die Regeln der Schuldenbremse nicht zu. Im Parlament gab es Vorstösse in diese Richtung, doch sie blieben chancenlos. Am Ende entschied eine Mehrheit des Parlamentes immerhin, die Hälfte der Kosten für die Corona-Hilfen mit den notierten Überschüssen auf dem Ausgleichskonto aus den vergangenen Jahren zu verrechnen und verlängerte die Frist dieses Abbaus bis 2035. Eine solche Verrechnung ausserordentlicher Ausgaben mit dem Saldo des Ausgleichskontos dürfte es eigentlich gemäss Schuldenbremsen-Regeln gar nicht geben. Das kümmerte das Parlament aber in diesem Fall wenig und so hat es hier kurzerhand einfach eine coronabedingte Ausnahme von der Ausnahmeregel ins Finanzhaushaltsgesetz geschrieben. Es hat in diesem Fall also tatsächlich ein ausserordentliches Teil-Sparschwein exklusiv für Corona-Schulden geboren.

Es zeigt sich: Ob die Schuldenbremse einen realen Spardruck auslöst, hängt wesentlich davon ab, was Bundesrat und Parlament in ihrem Milchbüchlein der Schuldenbremse notieren wollen und was nicht. Die Frage, was tatsächlich finanzierbar wäre, ist nebensächlich. Von den Corona-Schulden bleiben jedenfalls immer noch 16 Milliarden, die der Bund bis 2035 mit Überschüssen aus dem ordentlichen Haushalt abbauen muss. Deshalb will der Bundesrat nun also sparen: vor allem in der Bildung, der Landwirtschaft und nicht zuletzt in der Entwicklungszusammenarbeit. Alles Bereiche, auf die wir dringend angewiesen wären, um unsere Gesellschaft ökologischer, sozialer und sicherer zu machen und einen angemessenen Beitrag der Schweiz zur Bewältigung der Vielfachkrise im Globalen Süden sicherzustellen. Es gäbe heute auch für die Schweiz in der Tat dringendere Probleme, als ihre Staatsverschuldung so tief zu halten, wie sie in den letzten zehn Jahren war. Würde sie um zehn Prozent des BIP oder ca. 50 Milliarden Franken ansteigen, ergäbe das nicht den geringsten volkswirtschaftlichen Schaden, sämtliche gegenwärtigen finanzpolitischen Probleme des Bundes wären auf einen Schlag gelöst und grosse öffentliche Investitionen in eine soziale, nachhaltige und globalsolidarische Schweiz problemlos möglich. Das Geld wäre da, jetzt fehlt «nur» noch der politische Wille, es auch zu nehmen.