Artikel teilen

Artikel

Auf Frauen hören bei der Bekämpfung der Klimakrise

14.06.2019, Klimagerechtigkeit

Die Klimakrise und der Kampf um Frauenrechte haben mehr miteinander gemeinsam als auf den ersten Blick ersichtlich. Denn Klimaveränderungen verstärken Diskriminierungen – auch im globalen Süden.

© Penny Tweedie/Panos

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klimapolitik»

Frauen nehmen die bedrohliche Klimathematik ernster als Männer. Frauen wollen eher Ressourcen schonen und sind eher bereit, ihr Verhalten zu ändern. Männer dagegen neigen eher zu riskanten technischen Lösungsansätzen der Klimakrise.[1] Studien zufolge haben Frauen eine bessere CO2-Bilanz als Männer, sie fahren weniger und sparsamere Autos, essen häufiger vegetarisch und achten beim Einkauf vermehrt auf ökologische Produkte.

Gleichzeitig sind Frauen und Mädchen überproportional von den Auswirkungen der Klimaveränderung betroffen; vor allem in Entwicklungsländern. Und trotzdem werden lokale, von Frauen geprägte Lösungsansätze oft ignoriert.

Das sind einige der Themen, mit denen sich das globale Frauen-Netzwerk Women Engage for a Common Future (WECF) befasst und die es u.a. auf grossen, informativen «Educational Posters» ins öffentliche Bewusstsein bringt.

Alliance Sud befragte Katharina Habersbrunner und Anne Barre vom WECF, die dort für die Umsetzung geschlechtergerechter Klima- und Energieprojekte bzw. eine gendergerechte Ausgestaltung der Klimapolitik zuständig sind.

Alliance Sud: Warum braucht es einen feministischen Zugang zur Klimakrise?

WECF: Es geht nicht darum, Stereotype zu bedienen, aber patriarchal geprägte Handlungsmuster wirken sich direkt auf die Klimakrise und den Umgang damit aus. Die Klimaveränderung ist nicht geschlechtsneutral, weder im globalen Norden noch im Süden.

Nicht nur in Entwicklungsländern haben Frauen weniger politische Entscheidungsmacht, weniger Zugang zu Ressourcen, von Finanzmitteln über Eigentum bis hin zu Bildung und Information. Gleichzeitig erreichen neue Entwicklungen wie etwa erneuerbare Energien die Frauen meist schlechter oder später als Männer. Bei der Planung, Implementierung und Evaluation von klimafreundlichen Techniken oder Projekten werden sie kaum eingebunden, obwohl Frauen die Bedürfnisse ihrer Familien besser kennen und damit die direkteren Nutzerinnen von Energie sind. Es fließen derzeit nur gerade 0,01% der gesamten Klimafinanzierung in explizit geschlechtersensible Klimalösungen.

Welches sind aus Frauensicht die Herausforderungen oder auch Chancen im Zusammenhang mit der Klimakrise und nachhaltiger Entwicklung?

Weil Frauen der Zugang zu Information oder Unwetterwarnungen vorenthalten wird, sterben sie bis zu 14-mal häufiger als Männer an den Folgen von Klimakatastrophen.[2] In vielen Ländern dürfen Frauen nicht alleine auf die Strassen gehen, sie sind in der Regel weniger mobil und werden weniger in überlebensrettende Trainings einbezogen als Männer. Den Tsunami in Südostasien 2004 überlebten nach Schätzungen von Oxfam fast vier Mal mehr Männer, weil sie im Gegensatz zu Frauen schwimmen konnten.

Vor allem aber zwingen die schleichenden Klimaveränderungen in armen Ländern den Frauen und Mädchen immer längere und beschwerlichere Arbeit auf, um die Felder zu bewirtschaften oder den Haushalt mit Energie und Wasser zu versorgen. Sie sind es, die infolge der Klimaveränderung zuerst ihr Einkommen verlieren, vorzeitig die Schule verlassen müssen oder zwangsverheiratet werden.

Obwohl Frauen in vielen Ländern für die (Subsistenz-)Landwirtschaft und damit für die Ernährung der Familien zuständig sind, haben sie oft weder Grundbesitz- noch Entscheidungsrechte was den Boden angeht, den sie bearbeiten. Das gilt auch für die Wasserversorgung. Liegt der Fokus bei Anpassungsmaßnahmen auf rein technischen Lösungen, so werden die Bedürfnisse der Direktbetroffenen, also von Frauen und Mädchen, viel zu oft ausgeblendet.

Noch bezeichnender sind fehlkonstruierte Zyklon-Notunterkünfte in Bangladesch: Weil gender-spezifische Bedürfnisse nicht in die Planung einflossen, sind Frauen während Unwettern vermehrt sexuellen Belästigungen von Männern ausgesetzt, etwa wenn Sanitäranlagen ohne Beleuchtung und weit von den Aufenthaltsräumen entfernt liegen.

Oft wird Frauen auch schlicht der Zugang zu Lösungen verwehrt: In Georgien hat WECF mit lokalen PartnerInnen Solarkollektoren für Warmwasser entwickelt, die vor Ort produziert werden. Das reduziert die Abholzung, spart vor allem Frauen Zeit und Geld. Doch leider stockt die Umsetzung, denn die Frauen bekommen anders als Männer mit weniger Einkommen kaum Darlehen; oder es werden viel höhere Zinssätze verlangt als bei Männern.

Frauen wird oft eine besondere Rolle in der Bewältigung der Klimakrise zugeschrieben…

Frauen sind aufgrund ihrer Rolle als Familienmanagerinnen und Care-Arbeiterinnen oft viel direkter darauf angewiesen, praktische Alltagslösungen auf Klimaveränderungen zu entwickeln. Weil sie Gemeinschaften mobilisieren können, werden sie oft als change agents gesehen. Tatsächlich setzen sich Frauen in allen Teilen der Welt für innovative, effektive und bezahlbare Strategien vor Ort ein. Doch solche lokalen low-tech Ansätze erhalten in der Regel viel weniger politische Unterstützung und Finanzierung als hoch-technische und kommen somit kaum im notwendigen grossen Stil zur Anwendung.

Auf der letztjährigen Weltklimakonferenz in Kattowitz wurde ein Gender-Aktionsplan (GAP) verabschiedet. War das ein Wendepunkt für eine geschlechtergerechtere Klimapolitik?

Die konsequente Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau, das sogenannte gender mainstreaming wurde im über 25-jährigen Prozess der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) erst spät anerkannt. Und dies obwohl gender-gerechte Massnahmen einen wichtigen Beitrag zur Wirksamkeit der Klimapolitik leisten. In der Präambel des Pariser Klimaübereinkommens wird nun völkerrechtlich verbindlich gefordert, Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit und die stärkere Teilhabe von Frauen in allen Aktivitäten zur Bekämpfung der Klimaveränderung zu berücksichtigen.

Der GAP konkretisiert diese Forderungen in fünf Kernbereichen: Kapazitätsaufbau, Wissensaustausch und Kommunikation zum Beispiel durch Gender-Trainings in den Uno-Institutionen; Geschlechterparität in Führungspositionen bei den Klimakonferenzen und in den Ländern; Kohärenz, dass Beschlüsse zu Geschlecht und Klimawandel auch in den Massnahmen der übrigen Uno-Organisationen umgesetzt werden; gendersensible Umsetzung inklusive der dafür notwendigen Mittel sowie gendersensibles Monitoring und Berichterstattung über getroffene Klimamassnahmen.

Weil die Vertragsstaaten geschlechtsspezifische Daten erheben und ihre Klimapolitik einer Genderanalyse unterziehen müssen, werden Regierungen dazu gebracht, Genderpolitik und Klimapolitik zusammen zu denken. Der GAP bildet also die Basis für eine geschlechtergerechte(re) Klimapolitik. Aber es braucht noch deutliche Fortschritte in der Umsetzung sowie ambitioniertere Entscheidungen in den kommenden Klimakonferenzen.

Es gibt aber auch Wissenschafterinnen, die Kritik an der «Feminisierung der Klimakrise» üben. Sie zielt u.a. darauf, dass die Arbeitsteilung nach Geschlechtern zementiert würde, während Frauen von den zentralen Verhandlungen über die internationale Klimapolitik nach wie vor weitgehend ausgeschlossen bleiben. Wie beurteilen sie diese Thesen?

Werden bestehende Strukturen innerhalb einer Gemeinschaft oder eines Haushalts ausgeblendet, so pflanzen sich vorherrschende Machtstrukturen und soziale Ungleichheiten in Projekte und Politiken fort oder werden gar noch verstärkt. So betrachtet verlangsamt eine genderblinde Klimapolitik tatsächlich das Finden von Lösungen zur Eindämmung der Klimakrise. Insofern stimmen wir der These der «Feminisierung der Klimakrise» absolut zu. Die Klimaveränderung wirkt wie ein Risikomultiplikator und verstärkt bestehende Diskriminierungen, die Frauen aufgrund ihres geringen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Status erfahren. Es ist darum wichtig zu betonen, dass Frauen vor allem aufgrund traditioneller Rollenverteilung in den meisten Gesellschaften anfälliger sind für die Auswirkungen des Klimawandels. Darum ist die verbindliche Umsetzung des GAP mit seinen verschiedenen Ebenen so wichtig. Je mehr Frauen auf allen Ebenen in die Entscheidungen miteingebunden werden, desto erfolgreicher die Klimapolitik.

Women Engage for a Common Future

WECF ist ein internationales Netzwerk von mehr als 150 Frauen- und Umweltorganisationen in 50 Ländern. WECF setzt sich für die lokale Umsetzung nachhaltiger Klimalösungen und die Förderung geschlechtergerechter politischer Rahmenbedingungen weltweit ein. Als Gründungsmitglied der Women and Gender Constituency des UNFCCC (Uno-Klimarahmenkonvention) und offizieller Partner des Uno-Umweltprogramms UNEP implementiert WECF in den Bereichen Klima und Gender Politiken, die eng miteinander verzahnt sind und die Kapazitäten von Frauen durch Klimaprojekte vor Ort stärkt.

[1] World Bank, World Development Report 2012

[2] UNFPA, Women on the frontline

Artikel

Gerecht sein, ein moralischer Imperativ

07.10.2019, Klimagerechtigkeit

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klimapolitik»

Im Rahmen der «Fridays for Future»-Klimastreiks, aber auch an der nationalen Demonstration «Klima des Wandels» vom 28. September war der Begriff «Klimagerechtigkeit» omnipräsent. Im Kontext der jugendlich geprägten Streikbewegung zielt «Klimagerechtigkeit» auch auf die ältere Generation: Ihr hinterlässt uns eine Welt am Abgrund, ihr habt ein Problem geschaffen, das wir lösen müssen. Das ist ungerecht.

Klimagerechtigkeit meint aber noch viel mehr: Es geht um eine ethische und politische Herangehensweise an die menschengemachte Klimaveränderung, und zwar im historisch-geographischen Kontext; die einen profitieren, die anderen bezahlen. Darum kann es nicht angehen, die dramatischen Folgen der Erwärmung der Erdatmosphäre als rein technisches Umweltproblem zu betrachten. Auch das wäre ungerecht.

Klimagerechtigkeit als Konzept umfasst also auch globale Verteilungs- und Gleichstellungsfragen. Und der Begriff ist alles andere als neu: Alliance Sud beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen von Entwicklung und Gerechtigkeit im Spannungsfeld der globalen Klimaveränderung; und schlägt praktikable Lösungen vor zur Bewältigung der fortschreitenden Klimakrise.

In seinen Ursprüngen geht der Begriff Klimagerechtigkeit auf die Ausarbeitung der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) von 1992 zurück, als erstmals über die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen verhandelt wurde. Geprägt wurde er durch Menschenrechts- und Gleichstellungüberlegungen und der Forderung, dass jedem Erdenbewohner grundsätzlich dasselbe begrenzte «Emissionsbudget» zustehen sollte. Weil die wohlhabenden Länder des Westens ihren Wohlstand im 20. Jahrhundert auf dem Verbrennen billiger fossiler Energieträger aufgebaut hatten, ist es a priori ungerecht, den «nachfolgenden Entwicklungsländern» dasselbe nun zu verwehren. So wurden im Kyoto-Protokoll 1997 die «bereits entwickelten Staaten» in die Pflicht genommen, ihre Emissionen zu reduzieren; Entwicklungsländer sollten fossile Energien vorerst weiter nutzen dürfen.

Angesichts der seither schneller als erwartet fortschreitenden Klimaveränderung muss die Forderung nach globaler Gleichbehandlung von einem Recht in eine Pflicht umgedeutet werden: Jeder Mensch muss sich gleichermassen anstrengen, seinen Klimafussabdruck zu reduzieren. Das heisst, dass viel emittierende Erdenbewohner wie wir SchweizerInnen sehr viel mehr zur weltweiten Reduktion von menschengemachten Treibhausgasen beitragen müssen als die pro Kopf für weitaus weniger Emissionen verantwortlichen Menschen des globalen Südens. Als Prinzip wurde diese Sichtweise notabene schon in der Rahmenkonvention von 1992 im Ansatz der «gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwortlichkeit» verankert. Im Klartext bedeutet das: Will die Weltgemeinschaft die Treibhausgas-Emissionen rasch eliminieren, müssen die wohlhabenden Industrieländer – und zunehmend auch die aufstrebenden Schwellenländer – nicht nur ihren eigenen, viel zu grossen CO₂-Fussabdruck verringern, sondern auch Entwicklungsländer dabei unterstützen, dass sie sich möglichst ohne Treibhausgas-Emissionen entwickeln können.

Klimagerechtigkeit als normatives Konzept muss heute aber noch weiter gedacht werden, über die Frage der Reduktion von Treibhausgas-Emissionen hinaus: Im Grunde geht es um die ungleiche Verteilung von Ursache und Wirkung in der globalen Klimaveränderung. Die fortschreitende Klimakrise manifestiert sich in verschiedenen Gegenden der Welt auf sehr unterschiedliche Weise. Und die Mittel, die Klimaveränderung einzudämmen oder sich gegen deren negative Auswirkungen zu wappnen, sind sehr unterschiedlich verteilt.

Vereinfacht ausgedrückt gipfelt Klimagerechtigkeit im Imperativ, dass jeder Mensch, jedes Land, aber auch jedes Unternehmen Klimaverantwortung übernimmt; sich nach den jeweiligen Mitteln und Möglichkeiten verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll an der gemeinsamen Lösung der globalen Klimaproblematik beteiligt.

Klimaverantwortung und Verursachergerechtigkeit

Wer Klimaverantwortung hierzulande ernst nimmt, weiss, dass unser Klimafussabdruck auch Emissionen umfasst, die durch den Konsum von importierten Waren und internationale Flüge ausserhalb der Landesgrenzen entstehen. Im Fall der Schweiz machen diese pro Kopf fast das Doppelte des inländischen Fussabdrucks aus. Klimagerechtigkeit bedeutet in diesem Kontext, die Verantwortung für sämtliche Emissionen des eigenen Lebensstils zu übernehmen. Dabei sind jene Emissionen noch nicht eingerechnet, die durch Anlagen und Investitionen des Schweizer Finanzplatzes verursacht werden. Sie umfassen bekanntlich ein Mehrfaches davon. Die Frage ist brisant: Wer trägt die (Klima-)Verantwortung dafür?

Im Sinne von Verursachergerechtigkeit geht es darum, Verantwortung für die Folgen der eigenen Emissionen für Dritte zu übernehmen: Wenn ausgerechnet die Ärmsten in der Welt, die selber am wenigsten zur Klimaveränderung beigetragen haben, am vehementesten von deren Auswirkungen getroffen werden, müssen sich jene, die diese hauptsächlich zu verantworten haben, finanziell beteiligen. Klimagerechtigkeit bedeutet also auch, die Folgekosten der durch unser Konsumverhalten verursachten Klimaveränderung angemessen mitzutragen.

Der Pudels Kern: Internationale Klimafinanzierung

Globale Klimagerechtigkeit heisst also, die eigene Klimaverantwortung wahr- und ernst zu nehmen. Im Pariser Klimaübereinkommen manifestiert sich dies klipp und klar in der Verpflichtung der Industrieländer, gemeinsam 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Klimaschutz- und Anpassungsmassnahmen in Entwicklungsländern bereitzustellen. Das darf aber nicht auf Kosten der Entwicklungszusammenarbeit geschehen, wie dies die meisten wohlhabenden Länder – auch die Schweiz – tun.

Denn die Unterstützung der ärmsten und verwundbarsten Bevölkerungen im globalen Süden im Kampf gegen die Klimaveränderung ist nicht mit Armutsbekämpfung gleichzusetzen. Die Reduktion von Treibhausgasen (Mitigation) und der Schutz vor den Auswirkungen der fortschreitenden Klimaveränderung (Adaption) können Entwicklungszusammenarbeit zwar ergänzen, aber niemals ersetzen. Es ist daher zynisch, wenn die Schweiz und andere Länder den Entwicklungsländern denselben Franken zwei Mal verkaufen wollen; einmal als öffentliche Entwicklungshilfe und ein zweites Mal als Klimafinanzierung.

Das fordert Alliance Sud

Das Alliance-Sud-Positionspapier «Klimagerechtigkeit und internationale Klimafinanzierung aus entwicklungspolitischer Sicht» geht dem Zusammenhang zwischen Klima- und Entwicklungsaufgaben auf den Grund und schlägt konkrete Lösungen vor, wie jährlich 1 Milliarde Franken verursachergerecht zusätzlich zur Entwicklungszusammenarbeit zur Unterstützung von Klimamassnahmen in Entwicklungsländern mobilisiert werden können. Im neuen CO2-Gesetz muss dafür eine (teil-)zweckgebundene Flugticketabgabe eingeführt, die bestehende CO2-Abgabe auf Brennstoffe erhöht und auf Treibstoffe ausgeweitet werden.

Artikel teilen

Artikel

Klimakosten lassen sich nicht wegzaubern

09.12.2019, Klimagerechtigkeit

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klimapolitik»

Die Fakten sind klar: In seinem Sonderbericht vom Herbst 2018 legte der Weltklimarat IPCC dar, dass ein Überschiessen der globalen Erhitzung um mehr als 1.5° Celsius nur verhindert werden kann, wenn weltweit noch höchstens 420 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente (CO2eq) in die Atmosphäre gelangen. Wenn dieses «Restbudget» ausgeschöpft ist, muss jede zusätzlich ausgestossene Tonne CO2eq der Atmosphäre wieder entzogen werden. Rein rechnerisch müssten die Emissionen gegenüber heute jedes Jahr um netto 5% abnehmen. Damit könnte der globale Treibhausgas-Ausstoss bis 2030 auf die Hälfte, bis 2040 auf «netto null» abgesenkt werden.

Im August 2019 reihte sich die Schweiz unter jenen Ländern ein, die ihren Treibhausgas-Ausstoss auf «netto null» senken wollen. Bis spätestens 2050 sollen demnach unter dem Strich keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangen. Mit welchen Massnahmen die Schweiz klimaneutral werden soll, insbesondere wie sie etwa nicht reduzierbare Emissionen aus der Landwirtschaft kompensieren will, liess der Bundesrat offen. Stattdessen setzt er weiterhin auf CO₂-Kompensation im Ausland. Sollte das Parlament diesen Kurs weiterhin stützen, würde die Schweiz auf eine Reihe von groben hausgemachten Problemen zusteuern.

Völkerrechtlich ist bis heute unklar, wie grenzüberschreitende Kompensationsprojekte ab Inkrafttreten des Pariser Klimaübereinkommens 2021 geregelt werden sollen. Zwar sieht das Abkommen in Artikel 6 die Möglichkeit vor, dass Vertragsstaaten ihre erzielten Emissionsreduktionen über Zertifikate untereinander austauschen respektive handeln können. Die Details, wie die sogenannten Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO) zustande kommen und korrekt abgerechnet werden sollen, sind Gegenstand des letzten noch nicht verabschiedeten Kapitels im Pariser Regelbuch. Dort muss sichergestellt werden, dass jede gehandelte Tonne tatsächlich einer aus Sicht der Atmosphäre reduzierten Tonne CO2eq entspricht und auch nicht doppelt, einmal im Käufer- und einmal im Verkäuferland, angerechnet werden kann.

Ökonomischer Trugschluss

Die angepeilte Halbierung der Schweizer Inlandemissionen bis 2030 soll gemäss Bundesrat und Parlament nur zu drei Fünfteln durch Reduktionsmassnahmen im Inland erzielt werden. Den Rest will die Schweiz, übrigens als eines von ganz wenigen reichen Ländern, über den Zukauf von ITMOs «kompensieren». Dementsprechend setzt sich die Schweiz an vorderster Front ein für einen baldigen Abschluss der Kompensationsregelung im Pariser Klimaübereinkommen.

Auf den ersten Blick ist es verlockend, Emissionen im Ausland zu kompensieren, denn vorläufig ist das noch günstiger. Auf den zweiten Blick drängt sich jedoch die Frage auf, wieso jährlich steigende Mittel für den Zukauf ausländischer Emissionsreduktionszertifikate eingesetzt werden sollen, statt mit diesen Millionen die Umstellung der inländischen Infrastruktur auf emissionsfreie Technologien voranzutreiben. Es ist simple Logik, dass die Auslagerungsstrategie über kurz oder lang scheitern muss: Weil alle Länder ihre Emissionen auf netto null reduzieren müssen, werden ausländische Emissionszertifikate schnell zur Mangelware. Nachdem die low-hanging fruits geerntet sind wird bald kein Land mehr bereit sein, seine mit zunehmendem Aufwand erzielten Fortschritte Richtung Klimaneutralität günstig abzugeben. Die Schweiz wird also nicht darum herumkommen, ihre eigenen Emissionen doch auch zu eliminieren; und zwar unabhängig davon, ob wir zuvor Reduktionen im Ausland bezahlt haben oder nicht.

«Negativemissionen» und Aufforstung

Möglich bleibt, nicht reduzierte Treibhausgasemissionen mittels sog. «Negativemissionen» zu kompensieren; also überschüssige Treibhausgase (v.a. CO2) aus der Atmosphäre einzufangen und langfristig wieder im Boden oder in Biomasse einzulagern. Dafür werden bereits hochtechnische Ansätze getestet, deren Praktikabilität, Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit jedoch erst noch geklärt werden müssen. Zukunftsweisender scheint dagegen der Weg über die Produktion von Pflanzenkohle als Nebenprodukt aus der Energiegewinnung aus Holz oder Biomasseabfällen. Denn Pflanzenkohle lässt sich mit nachweislich positiven Effekten über Jahrzehnte in landwirtschaftliche Böden einarbeiten.

Im Zentrum der Debatte stehen die «grünen» Ansätze zur CO2-Einlagerung in Biomasse oder Böden. Das reicht von der (Wieder-)Aufforstung abgeholzter Wälder bis zur Anreicherung von CO2 in Form von Humus in landwirtschaftlichen Böden. Meistens unkritisch wird die Aufforstung als ein zentraler Lösungsansatz der Klimakrise gepriesen. Während sich selbst die Fachwelt noch uneinig ist, wie gross das Absorptionspotential von neu aufgeforsteten Wäldern unter dem Strich tatsächlich ist, gilt es auch entwicklungspolitische Einwände zu berücksichtigen. So stellt sich schon aus moralischer Sicht die Frage, mit welcher Rechtfertigung reiche Länder mit einem weit überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Klimafussabdruck Entwicklungsländer als Ausweichstandort für versäumte eigene Klimamassnahmen ins Visier nehmen. Es kann nicht sein, dass wir nicht bereit sind, unseren Lebensstil ernsthaft zu überdenken und gleichzeitig fordern, dass die dadurch verursachten Emissionen fernab von zuhause eingespart werden sollen. Ganz zu schweigen von komplexen Fragen wie jener, wo genau denn in grossem Stil überhaupt neue Wälder angepflanzt werden sollen. Wie kann die Vertreibung von Menschen zwecks Weideraufforstung gerechtfertigt sein, selbst wenn deren mittlerweile landwirtschaftlich genutzten Böden ursprünglich einmal Waldflächen waren? Es ist klar: Gerade «grüne» Klimaprojekte müssen den Nachhaltigkeitskriterien der Agenda 2030 standhalten; die Einhaltung demokratischer Mitsprache und der Menschenrechte der betroffenen Bevölkerungen muss gewährleistet sein.

Das meint Alliance Sud

Um Missverständnissen vorzubeugen: Gegen wirksame, nach den Prinzipien guter internationaler Zusammenarbeit durchgeführte Klimaprojekte ausserhalb der Schweiz ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil: Das Pariser Klimaübereinkommen fordert explizit die Unterstützung von Entwicklungsländern im Kampf gegen die Klimakrise. Dazu gehören aber neben Emissionsreduktions- auch Anpassungsmassnahmen an die Klimaveränderung, die längst eingesetzt hat.

Genau darin liegt der Sinn und Zweck der internationalen Klimafinanzierung, an der sich die Schweiz mit jährlich mindestens 1 Milliarde Franken beteiligen muss (siehe dazu global #75/2019). Im Gegensatz zur vermeintlichen «Kompensation» der verfehlten eigenen Klimaschutzanstrengungen sollen Projekte der internationalen Klimafinanzierung zusätzlich dazu stattfinden und direkt auf den unmittelbaren Nutzen für die lokale Bevölkerung abzielen.

Für Alliance Sud ist es ein Irrweg, mit Millionen ausserhalb unserer Landesgrenzen billige Reduktionsbescheinigungen einzukaufen. Stattdessen sollten diese Gelder für uneigennützige, wirksame Reduktionsmassnahmen und zum Schutz der Bevölkerungen im globalen Süden gegen die fortschreitende Klimakrise zur Verfügung stehen. Was uns allerdings noch nicht von der Verpflichtung entbindet, gleichzeitig unseren eigenen Klimafussabdruck zu reduzieren.

Auf Negativemissionen und rein rechnerische «Klimaneutralität» zu setzen, schiebt unausweichliche Klimamassnahmen im Inland nur hinaus. Die Auslagerungsstrategie ist nicht nur unsicher, sie ist auch moralisch fragwürdig und ökonomisch kurzsichtig. Vor allem aber zementiert sie eine egoistische Klimapolitik, die unseren verheerenden Lebensstil auf Kosten der bereits heute notleidenden Bevölkerung des globalen Südens unhinterfragt lässt.

Artikel teilen

Artikel

Klimawelle bedroht Entwicklungszusammenarbeit

22.03.2020, Entwicklungsfinanzierung, Klimagerechtigkeit

Der Bundesrat will bis zu 400 Millionen Franken jährlich aus Entwicklungsgeldern einsetzen, um das Pariser Klimaübereinkommen zu erfüllen. Das klingt gut, ist aber höchst problematisch. Denn es geht zu Lasten der Ärmsten.

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klimapolitik»

Ab 2021 gilt es ernst, dann tritt das im Dezember 2015 in Paris unterzeichnete Klimaübereinkommen in Kraft. Im Zeichen der Klimagerechtigkeit verpflichtet der Vertrag die Industrieländer, jene Länder im globalen Süden jährlich mit 100 Milliarden US-Dollar zu entschädigen, die am meisten unter der sich immer deutlicher abzeichnenden Klimakatastrophe leiden, diese aber nicht verursacht haben. Auch die Schweiz hat sich mit der Ratifizierung des Pariser Abkommens dazu verpflichtet, ihren «angemessenen» Betrag zur internationalen Klimafinanzierung bereitzustellen. Der Bundesrat sieht die Schweizer Verantwortung bei 450 bis 600 Millionen Franken; wer wie Alliance Sud auch den Schweizer Klimafussabdruck im Ausland mit berücksichtigt, kommt jedoch auf 1 Milliarde Franken jährlich. Das ist die erste Diskrepanz. Eine zweite kommt mit der bundesrätlichen Botschaft zur Strategie der internationalen Zusammenarbeit (IZA) 2021-2024 auf den Tisch: Im Pariser Übereinkommen ist verankert, dass für die internationale Klimafinanzierung «neue und zusätzliche» Mittel mobilisiert werden müssen. Und was tut die Schweiz? Sie erhöht die Zweckbindung für «Klimaprojekte» in den bestehenden Rahmenkrediten der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) von 300 auf 400 Millionen Franken pro Jahr. Neue und zusätzlich Gelder? Fehlanzeige.

Klimaschutz ist nicht Armutsbekämpfung

Was zunächst wie eine buchhalterische Schlaumeierei aussieht, um die – notabene auch dieses Jahr mit einem Milliardenüberschuss gesegnete – Bundeskasse nicht zusätzlich zu belasten, ist weit schlimmer. Der Bundesrat will der Schweizer Klimaverpflichtung nachkommen, indem er bisherige Entwicklungsaufgaben aushöhlt: Klimaprojekte ohne Aufstockung von Mitteln gehen tendenziell auf Kosten der Förderung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung, ländlicher Entwicklung oder Geschlechtergerechtigkeit, der Stärkung von Zivilgesellschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit oder der Unterstützung angemessener Bildungsmöglichkeiten. Denn Klimafinanzierung hat im Gegensatz zur der Bekämpfung grösster Armut und der Reduktion von Ungleichheit ein anderes Ziel: Sie ist auf die Bewältigung von zukünftigen Klimarisiken ausgerichtet und zielt nicht per se auf eine unmittelbare Verbesserung der gegenwärtigen Lebensumstände.

Die am 19. Februar 2020 veröffentlichte IZA- Strategie 2021-2024, die nach den Kommissionsberatungen in der Sommersession in der ersten Kammer des Parlaments diskutiert werden wird, geht bei der Zweckbindung der einzelnen Budgetposten nicht ins Detail. Mit einer Ausnahme: fast 20% der gesamten EZA-Mittel der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) sollen für Klimaprojekte reserviert sein.

Dass die Unterstützung von Entwicklungsländern auch bei Klimaschutz und Anpassung an die Klimaveränderung an Deza und Seco delegiert wird, ist durchaus sinnvoll. Wer sonst würde über das langjährige Know-how und die notwendigen Instrumente für wirkungsvolle Massnahmen vor Ort verfügen? Wenn aber der damit verbundene Zusatzaufwand ohne Aufstockung aus den bestehenden EZA-Rahmenkrediten gedeckt werden soll, stellen sich zwei grundlegende Fragen:

- Können Entwicklungsprojekte gleichzeitig auch vollwertige Klimaschutz- und Anpassungsmassnahmen im Sinne des Pariser Abkommens sein?

- Wann ist die Verwendung von Entwicklungsmitteln für Klimamassnahmen gerechtfertigt?

Um diese Fragen zu beantworten, haben die Stuttgarter KonsulentInnen von FAKT im Auftrag von Alliance Sud die Schweizer Klimafinanzierung seit 2011 analysiert. Die Autorin Christine Lottje nahm insbesondere die implizite Hypothese des Bundes unter die Lupe, dass Klimaschutz und Entwicklungszusammenarbeit deckungsgleich seien; weil – wie in der neuen IZA-Strategie geschrieben steht – Mittel für Klimaprojekte «jeweils im Rahmen des IZA-Mandats der Armutsreduktion und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung» eingesetzt würden.

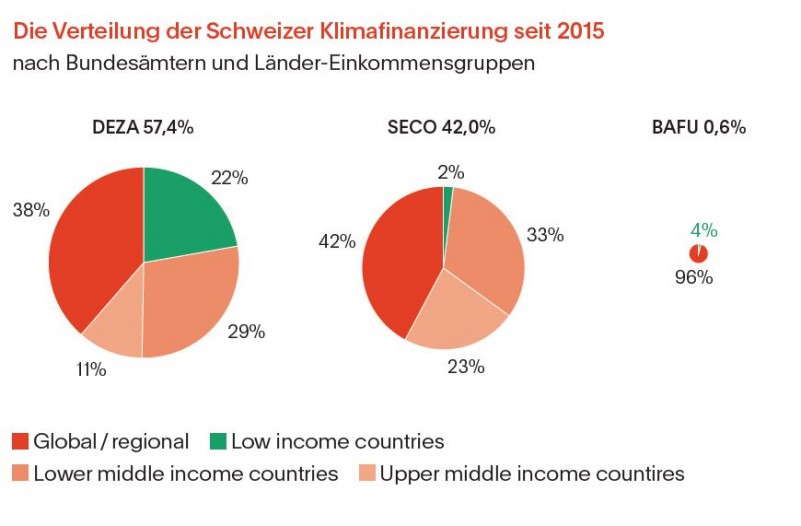

Die Ergebnisse der Studie «Der Schweizer Beitrag an die internationale Klimafinanzierung» sind ernüchternd: Die als Klimafinanzierung an die UNO rapportierten Beiträge stiegen seit 2011 überproportional zu den öffentlichen Entwicklungsausgaben (Aide publique au développement APD) an. Der Anteil der Klimafinanzierung, die in Ländern mit besonders ausgeprägter Armut oder auch besonderer Klimaverwundbarkeit zum Einsatz kam, war ein Bruchteil dessen, was in Ländern mittleren Einkommens oder unspezifisch via die sogenannten Global- oder Regionalprogramme eingesetzt wurde.

Aus Sicht des Klimaschutzes ist dies insofern nachvollziehbar, als dass eine Reduktion der CO2-Emissionen am effektivsten in Regionen mit vergleichsweise hohem Pro-Kopf-Ausstoss erzielt werden kann, tendenziell also in urbanen Gebieten von Ländern mittleren Einkommens (MIC). Die Hauptzielgruppe der Entwicklungszusammenarbeit lebt aber – wie vom Gesetz festgelegt – in ärmeren Ländern. Anders gesagt: Die Kernaufgabe der Entwicklungszusammenarbeit wird bei den meisten Klimaprojekten ignoriert. Gemäss Beschreibung fokussieren nur gerade drei von zehn Projekten explizit auf arme Zielgruppen oder Armutsbekämpfung. Die Studie identifiziert sogar zwei Seco- und ein Deza-Projekt, die als Klimafinanzierung ausgewiesen wurden, obschon keinerlei Klimabezug erkennbar ist; und im Gegenteil das Risiko besteht, dass sogar klima-schädliche Praktiken gefördert werden.

Es braucht zusätzliche Mittel

Die Studie bestätigt, was Alliance Sud seit Jahren als Gefahr für die Schweizer Entwicklungspolitik anmahnt: Dass Deza und das Seco zusehends als Financiers der Schweizer Umwelt- und Klima-Aussenpolitik herhalten müssen und dass dies auf Kosten der Ärmsten in Ländern des globalen Südens geht. Werden nicht zusätzliche Gelder gesprochen, so stehen für die Kernaufgaben der EZA immer weniger Mittel zur Verfügung.

Aus der Deza ist zu vernehmen, dass es zunehmend schwieriger werde, im Rahmen der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit – also über Programme zur Gesundheits- oder Bildungsförderung, der Stärkung der Zivilgesellschaft o. ä. – Massnahmen umzusetzen, die auch eine sinn- und wirkungsvolle Klimawirkung entfalten.

Anpassungsvorhaben, die tatsächlich Synergien mit der eigentlichen EZA aufweisen und berechtigterweise aus deren Mitteln (mit-)finanziert werden sollen – wie etwa die Errichtung von Saatgutbanken, die Schulung von Bäuerinnen und Lehrpersonal in Sachen Klimaanpassung und Resilienz, die Stärkung der Kompetenzen von Lokalbehörden usw. – bleiben beschränkt.

Der Ausbau erneuerbarer Energiequellen in besonders armen Regionen ist zweifellos ein legitimes und dringliches Entwicklungsvorhaben. Weil damit aber Gebiete neu erschlossen, also keine bestehenden Kohle-Kraftwerke ersetzt werden, handelt es sich dabei nicht um Projekte im Sinne des Pariser Klimaübereinkommens, mit denen tatsächlich Treibhausgase reduziert werden. Es ist daher zynisch, solche Projekte als Klimafinanzierung auszuweisen.

Dies alles bestätigt die Dringlichkeit, für Infrastruktur- und Schutzmassnahmen im nötigen grossen Massstab zusätzliche Klimafinanzierung bereitzustellen. Auf Armutsreduktion fokussierte Entwicklungszusammenarbeit und wirkungsvoller Klimaschutz und Anpassung schliessen sich zwar nicht a priori aus, aber echte Synergien sind nur beschränkt möglich.

Dieser Text ist in der Frühlingsausgabe von global (#77/2020) publiziert worden

Das steht in der IZA-Strategie 2021-2024 zu Klima und Klimafinanzierung

In der Botschaft zur Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021–2024 (IZA-Strategie 2021–2024) schlägt der Bundesrat «die Bekämpfung des Klimawandels» als einen von vier neuen Schwerpunkten für die IZA vor (S. 29). Dafür sieht er eine – notabene die einzige! – Zweckbindung von bis zu 15% der gesamten Rahmenkredite der IZA vor.

Er führt dabei an, dass die Herausforderungen der Klimaveränderung «oft die Ursache von Konflikten und Armut» seien und «sogar bisherige Erfolge gefährden [können]». Daher will er «der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an dessen Folgen in der IZA künftig mehr Platz [einräumen].» (S. 19) Gemäss Ziel B), Unterziel 3 der IZA-Strategie soll die Schweiz «die Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels (Verringerung der Treibhausgasemissionen) und zur Anpassung an dessen Folgen sowie bei der Suche nach nachhaltigen Finanzierungen» unterstützen. Dies soll «zur nachhaltigen Bewirtschaftung städtischer und ländlicher Gebiete bei[tragen]», indem «die mit den Folgen des Klimawandels einhergehenden zunehmenden Risiken reduziert und erneuerbare Energien sowie die Energieeffizienz [ge]fördert» würden. (S. 76)

Als Begründung, die Mittel der öffentlichen Entwicklungshilfe «in diesem Bereich [...] von 300 Millionen pro Jahr (2017–2020) schrittwiese bis Ende 2024 auf rund 400 Millionen Franken pro Jahr [anzuheben]» (S. 30), verweist der Bundesrat auf die Gefährdung bisheriger «Errungenschaften im Bereich Armutsbekämpfung» (S. 14) sowie auf die Gefahr, dass in zehn Jahren 100 Millionen Menschen «zurück in extreme Armut fallen» könnten; gemäss Weltbank drohten bis 2050 «143 Millionen Menschen zu Klimamigranten zu werden» (S. 29).

Zusammengefasst heisst das:

- Es sollen erstens zunehmend Mittel der Entwicklungszusammenarbeit zur Abwehr von zukünftigen Risiken eingesetzt werden, auch wenn diese neuen Risiken nicht von den Meistbetroffenen selbst verursacht wurden.

- Zweitens sollen EZA-Mittel dafür aufgewendet werden, die a priori noch keinen direkten Entwicklungsnutzen aufweisen – also zu keinem sichereren Einkommen, grösserer Gesundheit, verbesserter Bildung oder mehr demokratischen Rechten führen.

Das damit nicht genug: Gemäss Bundesrat Cassis soll mit «massiv erhöhten, zweckgebundenen Investitionen» aus den Rahmenkrediten von DEZA und Seco sogar explizit «bereits ein Grossteil der adäquaten Unterstützung des Pariser Klimaübereinkommens gegeben» sein (so Bundesrat Cassis anlässlich der Pressekonferenz zur IZA-Strategie, 19.2.2020). Dies steht im klaren Widerspruch zur Anforderung an internationale Klimafinanzierung – um genau solche handelt es sich hier: Zur Unterstützung der Entwicklungsländer im Kampf gegen die Klimakrise sind gemäss Klimarahmenkonvention neue und zusätzliche Gelder notwendig.

Bemerkenswerterweise steht sogar in der IZA-Botschaft selbst, dass die Anrechnung von Ausgaben «zur Eindämmung des Klimawandels» im Rahmen der OECD-Definition der öffentlichen Entwicklungshilfe (APD, aide publique au développement) nach wie vor zur Debatte stehe (S. 11/12).

Fazit: Während in den anderen drei Schwerpunktbereichen – «Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen», «Verminderung der Ursachen irregulärer Migration» sowie «Engagement für Rechtsstaatlichkeit und Frieden» – die unmittelbare Verbesserung der Lebensumstände der ärmsten Menschen im Vordergrund steht, zielen Klimaschutzmassnahmen in der Regel auf Prävention und Schutz gegen zukünftige Auswirkungen der Klimaveränderung. Der Bundesrat will sogar explizit bis zu 400 Millionen Franken pro Jahr aus den Rahmenkrediten der öffentlichen Entwicklungshilfe zur Erfüllung der Klimafinanzierungs-Verpflichtung im Pariser Klimaübereinkommen einsetzen, obschon unsicher ist, inwiefern dies zu einer unmittelbaren Verbesserung der derzeitigen Lebenssituation von Menschen in Entwicklungsländern führt. Das widerspricht dem Sinn und Zweck der Entwicklungszusammenarbeit. – Siehe dazu die Studie von FAKT / Christine Lottje, 2020.

Artikel teilen

Artikel

Kommt die Impfung gegen die Klimakrise?

22.06.2020, Klimagerechtigkeit

Die Corona- und die Klimakrise sind nicht zuletzt Gerechtigkeitskrisen. Der globale Süden ist zweifach dringend auf Unterstützung angewiesen. Auch darum sind die beiden Krisen vernetzt anzugehen. Ein Plädoyer, jetzt die Weichen richtig zu stellen.

«Vor dem Flug entfernen» steht auf der Markierung bei einer vorübergehend gegroundeten SWISS-Maschine.

© Ennio Leanza/Keystone

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klimapolitik»

Die Klimakrise macht keine Pause während der Coronakrise. Im Gegenteil: Gemeinschaften, die bereits Klimarisiken ausgesetzt waren, trifft die Coronakrise doppelt. Hygienemassnahmen sind in ariden Gegenden, wo Wasser an gemeinsamen Brunnen von Hand geschöpft und in stundenlangen Märschen nach Hause getragen werden muss, viel schwerer einzuhalten. Die Überschwemmungen nach der Heuschreckenplage in Ostafrika oder der Zyklon Amphan im Golf von Bengalen trafen bereits geschwächte Gesundheitssysteme mit voller Wucht. Die durch das Virus ausgelöste Mehrfachkrise hat für die Ärmsten und Verwundbarsten katastrophale Konsequenzen: Sie trifft Menschen in klimaexponierten, Infrastruktur- und finanzschwachen Entwicklungsländern, deren ohnehin prekäre Einkommenssituation durch die Pandemie noch vollends zusammenbricht. Es ist kein Zufall, dass der von Germanwatch ermittelte Klimarisikoindex eng mit der Verletzlichkeit gegenüber Epidemien korreliert.

Krise als Chance – was ist dran?

Die Klimakrise wird immer noch da sein, wenn die Weltgemeinschaft das Virus in den Griff bekommen hat, darin sind sich alle einig. Gestritten wird darüber, inwiefern die Coronakrise als Augenöffner dient und ob es legitim und zweckmässig ist, die abgedroschene Phrase von der «Krise als Chance» zu bemühen. Immerhin zeigt der Umgang mit Covid-19 durchaus eine Reihe von wichtigen Perspektiven auf, wie mit der globalen Klimakrise politisch umzugehen ist.

Im Zentrum stehen Fragen, die beiden Krisen gemein sind, wie jene nach deren grenzüberschreitenden Ursachen und Auswirkungen sowie nach der Resilienz von Gesellschaften und deren Kapazitäten, Krisen zu bewältigen. Wir haben gesehen, dass fehlende Investitionen in der Krisenprävention und Pandemie-Vorsorge zu gravierenden Engpässen, auch solchen mit tausendfacher Todesfolge, geführt haben. Die Lehre daraus: Notmassnahmen, ihre Folgekosten und Rettungspakete kommen eine Gesellschaft sehr viel teurer zu stehen als Prävention und frühzeitig ergriffene Vorsorgemassnahmen. Nicht anders verhält es sich damit in Bezug auf Auswirkungen der Klimakatastrophe. Verglichen mit Covid-19 kommt diese quasi im Zeitlupentempo auf uns zu. Aber selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet ab 2030 mit bis zu 250 000 zusätzlichen Todesopfern pro Jahr, wenn sich die Klimaveränderung im heutigen Tempo ungebremst fortsetzt.

Anlass zu leiser Hoffnung, dass die Weltgemeinschaft Lehren aus der Coronakrise zieht, gibt die Tatsache, dass sich die Politik bei der Bekämpfung der Pandemie auf die Erkenntnisse der Wissenschaft abgestützt und schnelle und einschneidende Massnahmen getroffen hat. Und dies, obwohl die Wissenschaft zwar viel über Virologie und Epidemiologie, aber (noch) fast nichts über den neuen Erreger SARS-CoV2 wusste. Genau umgekehrt verhält es sich mit der Klimawissenschaft: Wiewohl hochkomplex, sind die Ursachen und Mechanismen der Klimaveränderung heute bestbekannt; es führt kein Weg an der Dekarbonisierung vorbei. Der entscheidende Unterschied zwischen Corona- und Klimakrise ist die unmittelbare Bedrohung und deren globale Ausprägung: Auf der ganzen Welt wurde die Pandemie als (gleichermassen) lebensbedrohend erkannt und dementsprechend gehandelt. Bei der Klimakrise dagegen fällt die Bedrohungslage geographisch und sozio-ökonomisch bedingt unterschiedlich aus. Während die BewohnerInnen der Pazifikinseln und anderer bereits unmittelbar von der Klimaveränderung betroffener Regionen zunehmend verzweifelt nach Unterstützung in der Klimakrise rufen, dominiert bei vielen VerantwortungsträgerInnen in den Verursacherländern immer noch die Einstellung, dass es schon nicht so schlimm kommen werde. Es ist zu hoffen, dass diesbezüglich eine repräsentative SPIEGEL-Umfrage mehr ist als eine Momentaufnahme; über 90 Prozent der Befragten wollen, dass sich die Politik in Zukunft mehr auf wissenschaftliche Einschätzungen abstützt. Und eine deutliche Mehrheit (59 Prozent) hält den Klimawandel längerfristig für wirtschaftlich und gesellschaftlich folgenreicher als die Coronakrise.

Zuversichtlich könnte stimmen, dass es einigen Regierungen – im Norden und im Süden – in den letzten Monaten gelungen ist, ihren Bevölkerungen selbst einschneidende Massnahmen nachvollziehbar zu erläutern und diese umzusetzen. Demgegenüber wird sich die Erkenntnis erst noch durchsetzen müssen, dass sich die Klimakrise im Gegensatz zur Pandemie nicht „aussitzen“ lässt; gegen Viren lassen sich Impfungen und Medikamente entwickeln, was für Treibhausgase nicht gilt. Deren erhöhte Atmosphärenkonzentration und damit die Klimaveränderungen verschwinden nicht wieder von selbst. Auch wird sich keine Immunität dagegen einstellen; vielmehr sind kostspielige Anpassungen in Infrastruktur und im Ernährungssystem notwendig. Die Klimakrise erfordert strukturelle Anpassungen statt kurzfristig anberaumter Lockdowns.

Build back better

Angesichts der grossen Opfer, welche die Coronakrise weltweit immer noch fordert, mag es zynisch klingen, ein «gestärkt aus der Krise hervorgehen» zu postulieren. Doch die Milliarden, die weltweit zur Bewältigung der Krise bereitgestellt werden, erlauben keinen Aufschub der Debatte. Welche Art der Unterstützung ist auch aus globaler Klimaperspektive nachhaltig? Wie kann die blosse Aufrechterhaltung von (fossil befeuerten) Strukturen aufgebrochen werden? Aus Sicht von Alliance Sud lautet das Gebot der Stunde build back better oder wie es der ETH-Forscher im Bereich Nachhaltigkeit und Technologie Jochen Markard vorschlägt: Es gelte jetzt, «Disruption punktuell walten zu lassen», also beschädigte oder zerstörte, schon vor der Pandemie nicht zukunftsfähige Strukturen, bewusst nicht zu retten. Denn allzu offensichtlich wäre es ein kostspieliger Leerlauf, mit Coronamitteln Strukturen zu retten, nur um sie möglichst bald mit nochmals zusätzlichen Geldern klimaverträglich umbauen zu müssen. Es liegt auf der Hand, den direkten Weg zu wählen und sämtliche Investitionen zur Rettung der Weltwirtschaft auch gegen zukünftige Schocks abzusichern.

Das umfasst nicht nur virologische, sondern auch die sich abzeichnende Klimabedrohung. Die völkerrechtliche Grundlage dafür existiert: Das Pariser Klimaübereinkommen verlangt in Artikel 2.1.c, dass sämtliche Finanzströme «auf Kurs in Richtung niedriger Treibhausgasemissionen und klimabeständiger Entwicklung» zu bringen seien. In einer Krise, die wie die Klimakrise schon heute den Fortbestand eines Teils der Menschheit bedroht, ist es legitim, wenn nicht gar ein Imperativ, dass die öffentliche Hand als investor of last resort im Namen des Gemeinwohls Einfluss auf eine im Interesse aller zu rettende Wirtschaft nimmt. Oder in den Worten von UN-Generalsekretär António Guterrez: “Public funds should be used to invest in the future, not the past.”

So notwendig kurzfristig aufgelegte Notfallmassnahmen waren, um unmittelbar vom Lockdown Betroffenen über die Runde zu helfen, so wenig dürfen mittelfristig Unternehmen oder Aktivitäten mit Coronahilfsgeldern unterstützt werden, die nicht mit der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung vereinbar sind.

Die gute Nachricht: Resilienz gegen künftige Pandemien geht in vielen Belangen mit Klimaresilienz Hand in Hand: Gesicherter Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen etwa, oder die Stärkung der Ernährungssicherheit durch Förderung lokal-regionaler, weniger vom globalen Markt abhängiger Versorgung, sind zentrale Elemente der Epidemie- wie der Klimavorsorge. Wenn die Coronamilliarden auch nach Kriterien der (Klima-)Resilienz und Nachhaltigkeit vergeben werden, lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der grosse Vorteil ist, dass die meisten Massnahmen zur Prävention und Anpassung an die Klimakrise sogenannte No-regret-Investitionen darstellen. Im Gegensatz zu den Kosten für reine Pandemieprävention haben sie einen unmittelbaren, spürbaren Nutzen für die Gesellschaft.

Daher dürfen auch keinesfalls bisherige Klimagelder für Entwicklungsländer als «Coronahilfe» umgelenkt werden. Das machte auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel klar, indem sie im Zenit der Pandemie verlangte, die Klimafinanzierung für die verwundbarsten Länder angesichts der doppelten Bedrohung durch Covid-19 und die Klimaveränderung gerade jetzt zu erhöhen.

Kein «Weiter-wie-bisher»

Leider scheint die Schweizer Politik nach einer kurzen Phase von mutigen und weitreichenden Entscheiden noch während des Lockdowns zurück ins politische Weiter-wie-bisher gefallen zu sein. Dass die Unterstützung der privaten SWISS Airlines nicht einmal an minimale Bedingungen geknüpft wurde, war ein klares Indiz dafür. Andere, auch bürgerlich regierte Länder haben die Chance hingegen erkannt und genutzt, um den ökologischen Umbau an die Hand zu nehmen: Frankreichs Flugindustrie darf nach ihrer Rettung die Bahn nicht mehr konkurrenzieren. Kanada verlangt von allen geretteten Unternehmen konsequente Klimamassnahmen. Und auch die EU-Kommission und ihre Mitgliedstaaten signalisieren, dass sie am postulierten Green Deal trotz oder gerade wegen der coronabedingten Turbulenzen festhalten wollen.

Die Wiederbelebung der Wirtschaft, der Schutz der öffentlichen Gesundheit oder die Bekämpfung der Klimakrise konkurrenzieren sich nicht gegenseitig, im Gegenteil, die drei Bereiche zu verlinken, schafft Synergien und eine zukunftsfähige Politik. Ob es in absehbarer Zeit eine Impfung gegen das Coronavirus geben wird, ist keineswegs sicher. Klar ist, dass sich die Welt nie gegen die Klimakrise impfen lassen kann. Aber beide Krisen können nur mit wissenschafts- und vernunftgetriebener Politik und globaler Zusammenarbeit überwunden werden.

Artikel teilen

Artikel

Verquer, unkoordiniert und inkohärent

05.10.2020, Klimagerechtigkeit

Die Klimakrise bedroht den Planeten. Das verlangt nach einer Politik, die über Landesgrenzen hinausdenkt und kurzsichtigen Eigennutz hintanstellt. Von einer kohärenten Klima(aussen)politik ist in Bern allerdings nichts zu spüren.

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klimapolitik»

Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass Klimapolitik grenzüberschreitend angelegt sein muss. Doch in welchem Departement sollte diese angesiedelt sein? Im Umweltdepartement (UVEK), das für das (revidierte) CO2-Gesetz verantwortlich ist? Im Aussendepartement (EDA), weil das Pariser Klimaabkommen grenzüberschreitende Ziele und Pflichten definiert? Im Wirtschaftsdepartement (WBF), weil die Klimathematik im Kern mit Wirtschaft und Forschung zu tun hat? Gut positioniert wäre auch das Finanzdepartement (EFD), denn der Finanzplatz Schweiz verfügt über gewaltige Hebel, um in der Klimapolitik etwas zu bewegen. Es ist offensichtlich, dass der Klimakrise nur departementsübergreifend, ausserhalb herkömmlicher Denk- und Politikmuster, mit einer koordinierten Strategie begegnet werden kann. Doch in Bundesbern ist davon bisher nichts auszumachen.

Ein zentrales Problem der Schweizer Klimapolitik liegt in der (bewusst?) willkürlichen Handhabung der Landesgrenzen. Obschon allen klar ist, dass Treibhausgase keine Grenzen kennen, fokussiert die Politik bei der Bilanzierung von Treibhausgasen noch immer auf inländische Emissionen, will im neuen CO₂-Gesetze aber trotzdem CO₂-Emissionen im Ausland «kompensieren». Und es wird eifrig darüber debattiert, welche technischen Möglichkeiten es gäbe, CO₂ einzufangen und im Ausland zu «entsorgen». Die Schweizer Klimapolitik soll möglichst kostengünstig sein und – das ist der von der Klimastreikbewegung zu Recht scharf kritisierte realpolitische Konsens – weder unseren klimaschädigenden Lebensstandard in Frage stellen noch politische Verantwortung für den beträchtlichen Schweizer Klimafussabdruck jenseits der Grenze übernehmen.

Die meisten Gelder für internationale Klimapolitik werden derzeit im Aussendepartement mobilisiert, genauer aus dem Budget der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza). Das steht zunehmend in Konflikt mit dem Kernauftrag der Deza, vor Ort Armut und Ungleichheit zu bekämpfen. Globaler Klimaschutz ist zweifelsohne wichtig und dringend, kann aber nicht alleine Aufgabe der Deza sein und primär aus dem Entwicklungsbudget finanziert werden.

Zwei Beispiele, die illustrieren, wie verquer und unkoordiniert die Schweiz Klimapolitik ausserhalb der Landesgrenzen betreibt:

Industrieforschung aus Mitteln der Deza. Die Deza beteiligt sich an einem Forschungsprojekt des Privatsektors und der EPFL zu emissionsarmem Zement (Low Carbon Cement LCC), der in Indien, Kuba, Thailand, China und Brasilien produziert und getestet wird. Ob dies zu einem direkten Nutzen für die Ärmsten vor Ort führt, ist fraglich.

Entwicklungsprojekte beim Bundesamt für Umwelt (Bafu). Im Juli verkündete das Bafu stolz, dass in Peru 200’000 Öfen verteilt werden, «um den Verbrauch von Brennholz zu senken». Einen Fortschritt für jene , die nicht mehr in verrauchten Küchen ihre Gesundheit ruinieren müssen. In welchem Mass dadurch Emissionen reduziert werden, wird schwierig nachzuprüfen sein. Doch die Schweiz wird sich ein Minus an x Tonnen CO2-Emissionen in der Schweiz anrechnen lassen. Erstaunlich: Die Deza ist in das Projekt nicht involviert.

Fazit: Die Schweizer Klimapolitik ist, namentlich was ihre Ziele und Wirkung jenseits der Landesgrenzen angeht, beliebig und inkonsistent. Vom Ansatz bis zur Finanzierung und Wahl der Instrumente fördern verschiedene Bundesstellen weitgehend unkoordiniert und mit teilweise vertauschten Zuständigkeiten ihre je eigenen Programme. Nicht nur private und politische Akteure,[1] auch der Gesetzgeber handelt bei der Entwicklung des neuen CO₂-Gesetzes widersprüchlich und inkohärent.[2]

Eine umfassende, Klima(aussen)politik tut dringend Not! Die Schweiz muss aufzeigen, aus welchen Beweggründen, mit welchen Instrumenten sie unmittelbar oder über Dritte (z.B. den Green Climate Fund) global Emissionen reduzieren und Resilienz fördern will; und wie dabei Vorsorge- und Verursacherprinzipien konsequent eingehalten werden können. Dazu braucht es klare Rollenteilungen auf Basis von Kompetenzen und Kapazitäten des Bundes und der Wirtschaft unter Einbezug der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft.

[1] Die Grünen stellen in ihrem neuen «Klimaplan» hochtechnische Verfahren zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre und deren dauerhafte Speicherung ausser Landes zur Diskussion. Thermodynamisch betrachtet wird dies deutlich teurer zu stehen kommen als die vergleichsweise simple Abkehr von fossilen Energieträgern.

[2] Ausländische Treibhausgas-Reduktionen, die nicht an inländische angerechnet werden, sollen «möglichst den von der Schweiz im Ausland mitverursachten Emissionen entsprechen». Ob damit die vom Bundesamt für Statistik errechneten über 60% des Schweizer Klimafussabdruckes ausserhalb der Landesgrenzen gemeint sind, oder ob Klimafinanzierung künftig entlang den Zulieferketten von Schweizer Unternehmen eingesetzt werden soll, bleibt (absichtlich?) offen.

Ganzheitliche Klimabilanzierung für Unternehmen und Staaten

Der Speicherplatz für zusätzliche Treibhausgase in der Atmosphäre ist beschränkt. Eine lückenlose, den Zielen des Pariser Klimaabkommens verpflichtete staatliche Treibhausgas-Bilanzierung könnte sich an transnationalen Industriestandards orientieren, die unter dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol zusammengefasst werden. Diese auf freiwilliger Basis angewendete Methodik basiert auf einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und schliesst bestehende Lücken in der internationalen Klimaberichterstattung.

Dabei werden Emissionen dreier «Reichweiten» erfasst:

- Die sogenannten scope 1 & 2-Emissionen umfassen die durch ein Unternehmen direkt und indirekt (beispielsweise durch zugekaufte Energie) ausgestossenen Treibhausgase.

- Bei scope 3 werden auch Emissionen mitberücksichtigt, die durch Zulieferer sowie durch die Verteilung, Nutzung und Entsorgung eigener Produkte anfallen.

Auf Staaten übertragen bedeutete dies, dass neben inländischen Emissionen auch Emissionen in die Bilanz aufgenommen werden müssten, die durch Produktion und den Transport von importierten Konsumgütern und Dienstleistungen im Ausland anfallen (sogenannte graue Emissionen).

Unter scope 3 müssten neben diesen sogenannt «Konsum-basierten» Emissionen auch Treibhausgase mitbilanziert werden, die multinationale Schweizer Unternehmen und deren Zulieferer ausserhalb der Landesgrenzen emittieren. Das umfasst namentlich auch Emissionen, die durch Investitionen entstehen, die über den Schweizer Finanzplatz abgewickelt wurden. Diese betragen notabene ein 22-faches der inländischen Emissionen.

Eine nationale Klimapolitik ist nur dann verantwortungsvoll und global gerecht, wenn sie auf dem nach scope 2 und 3 ermittelten CO2-Fussabdruck basiert. Dies spielt insbesondere für die Eingrenzung von inflationär, aber unscharf verwendeten Begriffen wie «netto Null» oder «klimaneutral» eine wichtige Rolle. JS

Artikel teilen

Artikel

Das CO2-Gesetz ist besser als nichts

10.12.2020, Klimagerechtigkeit

Das neue CO2-Gesetz ist entwicklungspolitisch gesehen zwar ungenügend, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Einen Plan B gibt es nicht: Wird es abgelehnt, drohen eine noch schwächere Vorlage und eine Lücke in der Schweizer Klimagesetzgebung.

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klimapolitik»

Das revidierte CO2-Gesetz ist ein Kompromiss der zurzeit vorherrschenden politischen Kräfte der Schweiz. Auch wenn der vorliegende Gesetzestext nach zähem parlamentarischem Ringen klare Lücken aufweist, unterstützt werden muss er allemal. Denn er stellt den längst überfälligen Zwischenschritt in der schleppenden Schweizer Klimapolitik dar und bereitet den Boden für dringende, weiterreichende Schritte in Richtung globaler Klimagerechtigkeit.

Dass die Klimabewegung mit dem revidierten CO2-Gesetz höchst unzufrieden ist, ist nachvollziehbar. Denn es fokussiert einseitig auf Emissionsminderung und lässt viele Fragen einer globalen Klimagerechtigkeit aussen vor. Auch Alliance Sud sieht erhebliche blinde Flecken: So fehlen jegliche Bestimmungen zu zentralen Aspekten des Pariser Klimaübereinkommens wie der internationalen Klimafinanzierung oder zum Umgang mit klimabedingten oder -verschärften Schäden und Verlusten. Die dringende Unterstützung von Entwicklungsländern mit zusätzlichen Mitteln im Kampf gegen die Klimakrise wird ausgeklammert – und so implizit weiterhin an die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) delegiert .

Offene Fragen und ein kleiner Lichtblick

Zwar wird im Zielartikel (Art. 3) auf «Emissionsverminderungen im Ausland, die nicht an das Ziel nach Absatz 1 [Halbierung der Emissionen bis 2030, Anm. d. Red.] angerechnet werden» verwiesen; diese sollen «möglichst den von der Schweiz im Ausland mitverursachten Emissionen entsprechen». Doch ist unklar, was genau damit bezweckt werden soll.

Wollte das Parlament damit Massnahmen in Zulieferketten von Schweizer Unternehmen priorisieren? Dies bürge das Risiko, dass zukünftige Klimafinanzierungsgelder aus den Rahmenkrediten der EZA auch noch zur Dekarbonisierung von industriellen Zulieferketten der Schweizer Unternehmen eingesetzt werden.

Oder ist dieser Artikel eine (zaghafte) Anerkennung der zwei Drittel im Ausland anfallenden Treibhausgasemissionen der Schweiz, die durch Produktion unserer Importgüter entstehen? Und für deren Reduktion wir als KonsumentInnen folglich mitverantwortlich sind? Die genaue Auslegung wird Gegenstand der Umsetzung des Gesetzes sein; weitere, hitzige Debatten scheinen vorprogrammiert.

Der einzige konkrete «klimaaussenpolitische» Bezug bei den zahlreichen Instrumenten und Massnahmen beschränkt sich auf das umstrittene Ansinnen, einen Viertel der für 2030 gesteckten nationalen Klimaziele mit dem Kauf teurer Zertifikate für Massnahmen im Ausland zu erreichen. Rein buchhalterisch müssten so 30-35 Millionen Tonnen CO2 statt auf Schweizer Boden ausserhalb der Landegrenzen reduziert werden. Das wird mehrere Milliarden Franken kosten, welche für die dadurch nicht obsolet gewordene Dekarbonisierung der Wirtschaft und Gesellschaft im Inland fehlen werden. Und dies, notabene, während die EU solche Ausweichstrategien inzwischen nicht nur ausklammert, sondern die Treibhausgasemissionen innerhalb der EU-Grenzen bis 2030 sogar um 55 Prozent reduzieren will.

Ein potentieller, entwicklungspolitischer Lichtblick besteht allerdings in Bezug auf den neu zu schaffenden Klimafonds: Mit einem Teil der Gelder – namentlich den Einnahmen aus Sanktionen und Emissionshandel – sollen künftig «Massnahmen zur Vermeidung von Schäden an Personen und Sachen [infolge] der erhöhten Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre» finanziert werden. Dies schliesst juristisch auch (Anpassungs-)Massnahmen in Entwicklungsländern ein.

In den sauren Apfel beissen

Das revidierte CO2-Gesetz genügt dem Anspruch nachhaltiger und global gerechter Entwicklung kaum; es wird selbst dem Pariser Klimaübereinkommen nur teilweise gerecht. Und dennoch ist für Alliance Sud klar, dass bei der voraussichtlichen Abstimmung die Stimmbevölkerung in den sauren Apfel beissen muss. Dass neben Wirtschaftskreisen, denen das Gesetz zu weit geht, auch einzelne Regionalgruppen der Klimastreikbewegung dagegen das Referendum ergriffen haben, ist nicht nur kontraproduktiv, sondern aus folgenden Gründen gar brandgefährlich:

Zum einen existiert schlichtweg kein Plan B. Falls das CO2-Gesetz 2022 nicht in Kraft tritt, wirft das die Schweizer Klimapolitik um weitere Jahre zurück. Die Totalrevision des vorliegenden CO2-Gesetzes hat vier Jahre gedauert. Die Nichtannahme der Vorlage nächstes Jahr hätte eine klaffende Gesetzeslücke bis Mitte der Zwanzigerjahre zur Folge. Die Schweiz hätte bis dahin – als weltweiter Sonderfall – gar keine eigentliche Klimagesetzgebung.

Zum anderen – und das wiegt schwerer – drohte die Schweiz zu einem neuen «Trumplandia» zu verkommen. Das Verwerfen des CO2-Gesetzes würde ausgerechnet denjenigen Kräften in Politik und Gesellschaft den Rücken stärken, welche sich uneinsichtig am Status quo festklammern und jegliche Klimafortschritte seit Jahrzehnten torpedieren. Die eigennützig handelnden Referendumsführer (allen voran Avenergy, vormals Erdölvereinigung und Auto Schweiz), die einzig und allein ihre todgeweihten Geschäftsmodelle um ein paar Jahre verlängern wollen, würden im Chor mit den Klimakrisen-Verleugnern den politischen Scherbenhaufen als Absage der Bevölkerung an jeglichen Klimaschutz umzudeuten versuchen. Die SVP und weitere rechtslibertäre Gruppierungen könnten damit gar ein unheilvolles klimapolitisches «Comeback» inszenieren. Es ist illusorisch, dass in diesem Fall die Stimmen der Klimabewegung, welche aus genau konträren und von der Sache her unterstützungswürdigen Klimagerechtigkeits-Motiven heraus gegen die Vorlage sind, im populistisch-politischen Getöse überhaupt noch gehört würden.

Aus demselben Grund ist auch höchst fraglich, ob und wann einem nach Jahren gescheiterten CO2-Gesetz eine auch nur annähernd ambitionierte, neue Vorlage erwachsen könnte. Einschlägige Erfahrungen aus abgelehnten Gesetzesvorlagen deuten auf das Gegenteilige hin: In der Regel folgen auf gescheiterte nicht verschärfte, sondern klar abgeschwächte Vorlagen.

Artikel teilen

Artikel

Gletscher-Initiative: zahnloser Gegenvorschlag

23.12.2020, Klimagerechtigkeit

Die Bevölkerungen in den ohnehin schon klimaexponierten Entwicklungsländern kämpfen tagtäglich mit den zunehmenden Folgen der Klimakrise. Die wohlhabende Schweiz muss dringend ihrer Verantwortung als Mitverursacherin nachkommen.

© Gletscher-Initiative

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klimapolitik»

Dazu gehört zum einen eine rasche und vollständige Absenkung aller Emissionen; zum anderen aber auch die Unterstützung der Meistbetroffenen im Kampf gegen die zunehmende Verschärfung der Klimakrise.

Eine der wirkungsvollsten und daher vordringlichsten Massnahmen zur Eindämmung der fortschreitenden Klimakrise ist die rasche, vollständige Dekarbonisierung der Schweizer Gesellschaft. Das Volksbegehren «Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative)» rückt dies ins Zentrum. – Daher stellt sich Alliance Sud voll und ganz hinter die Volksinitiative.

Im (direkten) Gegenvorschlag schwächt der vom Bundesrat hingegen dieses Kernanliegen – mit teilweise nicht nachvollziehbaren Argumenten – deutlich ab. Das sendet falsche Signale und untergräbt die eigene (notabene nach der Initiativeinreichung beschlossene) Vorgabe des Bundesrates, bis 2050 netto Null Emissionen auszustossen. Die anvisierten Abschwächungen im Gegenvorschlag würden die notwendigen Massnahmen massiv verschleppen. Die Erreichung des Endziels – Klimaneutralität der Schweiz bis spätestens 2050 zu erreichen – stünde in Frage.

Alliance Sud fordert – angesichts der sich stark zugespitzten Klimakrise und der veränderten politischen Verhältnisse seit der Lancierung der Initiative – einen ambitionierteren Gegenvorschlag. Dieser sollte nebst griffigen Massnahmen zur Dekarbonisierung der Schweiz insbesondere auch dem zweiten, entwicklungspolitisch zentralen Aspekt des Pariser Klimaübereinkommens gerecht werden. Mit der Ratifizierung verpflichtete sich die Schweiz, zusammen mit allen hoch-industrialisierten Ländern, die Meistbetroffenen der (grösstenteils nicht selbst verschuldeten) Klimaveränderung im globalen Süden finanziell zu unterstützen.

Ein entsprechender Passus fehlt jedoch im Initiativetext als auch im Gegenvorschlag. Alliance Sud sieht daher zwei Möglichkeiten: Anstatt eines direkten würde ein indirekter Gegenvorschlag die Möglichkeit für wirkungsvollere und vor allem sehr schneller umsetzbare Schritte auf Gesetzesebene schaffen. Alliance Sud schliesst sich daher der Forderung der Klima-Allianz nach einem indirekten Gegenvorschlag an.

Sollte der Bundesrat keinen indirekten Gegenvorschlag in Erwägung ziehen, fordert Alliance Sud, den direkten Gegenvorschlag auf der Grundlage des Initiativtextes dahingegen anzupassen, dass der Kern des Anliegens ohne Abstriche beibehalten und – wie in unserer Stellungnahme erläutert – ergänzt wird.

Artikel teilen

Medienmitteilung

Klimafinanzierung: Schweiz schneidet schlecht ab

19.01.2021, Klimagerechtigkeit

Gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung müssen die europäischen Staaten deutlich mehr an die internationale Klimafinanzierung in Entwicklungsländern beitragen. Das fordert ein neuer Bericht von Act Alliance EU. Besonders gefordert ist die Schweiz.

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klimapolitik» Alliance Sud, und Yvan Maillard Ardenti, Verantwortlicher Klimagerechtigkeit, Brot für alle

Gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung müssen die europäischen Staaten deutlich mehr an die internationale Klimafinanzierung in Entwicklungsländern beitragen. Das fordert ein neuer Bericht von Act Alliance EU. Besonders gefordert ist die Schweiz: Kaum ein anderes Land interpretiert die UNO-Vorgabe, Klimafinanzierung aus «neuen und zusätzlichen» Finanzmitteln bereitzustellen, so lasch.

Der von Act Alliance EU publizierte «Bericht über den Stand der internationalen Klimafinanzierung in Europa» kommt zum Schluss, dass die Länder Europas zwar mehr als andere wohlhabende Nationen zur Unterstützung von Entwicklungsländern bei der Bekämpfung der Klimakrise beigetragen haben. Dennoch blieben die Bemühungen der meisten europäischen Staaten immer noch hinter dem zurück, «was nötig wäre, um die 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu erreichen, die im Pariser Klimaabkommen von 2015 verankert sind».

Der Bericht stellt ähnliche Resultate einer kürzlich erschienenen Studie von Alliance Sud in den europäischen Kontext. «Der Bericht bestätigt, dass die Schweiz, gemessen an ihrer Wirtschaftskraft, gegenüber vergleichbaren europäischen Staaten viel zu wenig an die internationale Klimafinanzierung beiträgt», sagt Yvan Maillard Ardenti, Verantwortlicher Klimagerechtigkeit bei Brot für alle, einem der Mitglieder von ACT Alliance EU. Die Schweiz liegt aufgrund ihrer Beiträge gemessen am Brutto-Nationaleinkommen (BNE) lediglich auf dem neunten Rang.

Zu wenig zusätzliches Geld für Anpassung

Die Schweiz rühmt sich oft, in Entwicklungsländern ausgewogen sowohl Vorhaben zur Emissionsminderung wie zur Anpassung an die Klimaveränderungen zu finanzieren. «Anpassungsmassnahmen sind deshalb zentral, weil die Klimaerhitzung die ärmsten Bevölkerungsschichten im globalen Süden sehr viel stärker trifft als uns», sagt Judith Macchi, Klimaverantwortliche bei HEKS. Der neue Bericht zeigt jedoch, dass der Anpassungsanteil der Schweizer Klimafinanzierung 2018 mit 46 Prozent von der Hälfte aller europäischen Staaten übertroffen wurde. Die meisten Länder wenden 50 bis 70 Prozent ihrer Klimafinanzierung für Anpassungsmassnahmen auf. Belgien (84%), Ungarn (93%) und Polen (96%) sogar deutlich mehr.

«Besonders stossend ist, dass die Schweiz den Appell der UNO missachtet, zur Unterstützung der Ärmsten des Südens im Kampf gegen die fortschreitende Klimakrise neue und zusätzliche Gelder bereitzustellen», kritisiert Jürg Staudenmann, Klimapolitik-Verantwortlicher bei Alliance Sud. Es sei zynisch, Gelder als «zusätzlich» zu interpretieren, nur weil sie für «zusätzliche Klimaprojekte» aus nicht aufgestockten Krediten der Entwicklungszusammenarbeit abgezweigt würden, also oftmals auf Kosten konventioneller Entwicklungsaufgaben. «Auch entspricht das Argument, das Parlament bewillige ja jedes Jahr das bestehende Entwicklungsbudget aufs Neue, sicher nicht der Forderung der UNO nach «neuen» Mitteln für die Klimafinanzierung.»

ACT Alliance EU ist ein Netzwerk von 13 europäischen kirchlichen, humanitären und entwicklungspolitischen Organisationen (darunter Brot für alle und HEKS). Ihr Ziel ist es, die EU-Politik und -Praxis in Bezug auf Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe zu beeinflussen, um das Leben der von Armut und Ungerechtigkeit betroffenen Menschen auf der ganzen Welt nachhaltig zu verbessern. ACT Alliance EU ist Teil der ACT Alliance (Action by Churches Together), einer globalen Koalition von mehr als 130 Hilfs- und Entwicklungsorganisationen.

Artikel teilen

Artikel

Klima(aussen)politische Fragezeichen

12.02.2021, Klimagerechtigkeit

In der langfristigen Klimastrategie bekennt sich der Bundesrat zu globaler Verantwortung. Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit darf aber nicht zu einem Instrument zur Einhaltung des langfristigen Schweizer Klimaziels umfunktioniert werden.

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klima und Umwelt»

In der langfristigen Klimastrategie bekennt sich der Bundesrat zu globaler Verantwortung und fasst den folgerichtigen Grundsatz, auch Treibhausgase im Schweizer Klimafussabdruck ausserhalb der Landesgrenzen zu reduzieren. Gleichzeitig sollen jedoch ausländische Treibhausgas-Senken auch dazu dienen, die inländische Treibhausgas-Bilanz bis 2050 auszugleichen («Netto-Null-Ziel»). Das wirft grundlegende Fragen auf.

Am 27. Januar stellte der Bundesrat die seit Langem und mit Spannung erwartete Klimastrategie der Schweiz bis zum Jahr 2050 vor. Mit dem Pariser Klimaübereinkommen verpflichteten sich 2015 alle Länder, bis 2020 darzulegen, wie sie bis spätestens Mitte des Jahrhunderts dazu beitragen, die Treibhausgase weltweit auf «netto-null» zu senken; das heisst ein Gleichgewicht zwischen Emissionsquellen und -senken herzustellen.

Im nun vorliegenden Papier bekräftigt der Bundesrat sein 2019 beschlossenes Ziel, «die Treibhausgasbilanz der Schweiz spätestens im Jahr 2050 [auszugleichen] (Netto-Null)». Trotz des expliziten Bekenntnisses, dass «aus wissenschaftlicher Sicht die Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zwingend [ist], um die globale Erwärmung unter der kritischen Schwelle zu halten», umfasst das nun festgeschriebene Netto-Null-Ziel jedoch explizit nur «die Emissionen innerhalb der Schweizer Landesgrenzen».

Demgegenüber anerkennt der Bundesrat, «dass rund zwei Drittel des Treibhausgasfussabdrucks der Schweiz im Ausland anfallen». Er fasst daher folgerichtig – und durchaus lobenswert – den Grundsatz für die Schweizer Klimapolitik der kommenden 30 Jahre, dass «die Emissionen über die gesamten Wertschöpfungsketten reduziert» werden müssen.

Mit welchen konkreten Massnahmen Emissionen im Ausland reduziert werden sollen, bleibt indes offen. Zudem leitet der Bund einen «Bedarf an negativen Emissionen her, der zum Ausgleich der verbleibenden [inländischen] Restemissionen voraussichtlich notwendig sein wird». Die Strategie beziffert diesen mit 7 bis 12 Millionen Tonnen CO2-Äquiivalenten (7-12 Mt CO2eq); also bis zu einem Drittel der derzeitigen Inlandemissionen. Weil jedoch die natürlichen Senken und Kapazitäten für die geologische Speicherung im Inland begrenzt seien, geht der Bundesrat davon aus, dass die Schweiz «auch auf den Zugang zu ausländischen Lagerstätten angewiesen sein» wird.

Schweizer Emissionssenken im Ausland?

Mit anderen Worten: Trotz Eliminierung von Treibhausgas-Emissionen in sämtlichen Sektoren sollen selbst 2050 noch Millionen von Tonnen CO2eq durch technische oder natürliche Treibhausgas-Senken im Ausland ausgeglichen werden. Der Bundesrat stellt im selben Strategiepapier jedoch auch fest, dass «das Potenzial für Massnahmen im Ausland» rasch abnehmen wird, weil die Treibhausgase bis 2050 weltweit eliminiert werden müssen. Und dass auch die «Bereitschaft, anderen Ländern anrechenbare Reduktionsmöglichkeiten günstig abzutreten» sinken werde.

In der Tat haben bereits über 60 Länder Netto-Null-Ziele beschlossen – die meisten notabene ohne Kompensationsabsichten jenseits ihrer Landesgrenzen. Sie, aber auch einkommensschwache Länder, werden sämtliche Emissionsminderungen, die in ihrem eigenen Land erreicht werden können, selber benötigen, um ihre eigenen Klimaziele zu erreichen. Ferner versprachen bereits über 1'000 Unternehmen, ihre (zum Teil historischen) Emissionen durch Wiederaufforstungen oder technische Negativemissions-Technologien zu «kompensieren». Da stellt sich unweigerlich die Frage, auf welchen Ländereien all dieser Kohlenstoff eliminiert und eingelagert werden soll. Insbesondere bei «naturbasierten Ansätzen» – wie Aufforstungen oder Wiedereinstauungen von trockengelegten Mooren – drohen unweigerlich neue Konflikte aufgrund anderer Landnutzungsansprüche, der Ernährungssicherheit oder verletzter Landrechte ansässiger und indigener Bevölkerungen.

Neben der Frage, wo konkret und mit welchen ausländischen Treibhausgas-Senken die Millionen Tonnen «Schweizer Restemissionen» aus dem Inland und den fast doppelt so klimaintensiven Wertschöpfungsketten dauerhaft eingelagert werden sollen, kommt die Frage der dafür notwendigen Finanzierung hinzu.

IZA-Gelder zur Reduktion von Schweizer Emissionen?

Der explizite Grundsatz, dass die Schweiz «ihre klimapolitische Verantwortung wahr[nimmt]» und daher die Emissionen «über die gesamten Wertschöpfungsketten» und damit zum ersten Mal in der Schweizer Klimapolitik über die Landesgrenzen hinaus reduzieren will, ist gewiss zu begrüssen. In der Frage, mit welchen konkreten Massnahmen der Klimafussabdruck im Ausland reduziert werden soll, bleibt die Strategie vage. So sollen die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, «dass die Produktion und die Nachfrage von Gütern und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungsketten die Umwelt möglichst wenig belasten und zu einem möglichst geringen Treibhausgasausstoss führen.» Bund, Kantone und Gemeinden sollen «für die Schonung der natürlichen Ressourcen» sorgen und «Ansätze im Bereich der Kreislaufwirtschaft [stärken]».

Sehr konkret wird die langfristige Klimastrategie hingegen in Bezug auf die Internationale Zusammenarbeit (IZA). Sie engagiere sich «unter anderem dafür, die Emissionen in den Wertschöpfungsketten im Ausland zu reduzieren». Denn die Schweiz soll gemäss revidiertem CO2-Gesetz «auch einen Beitrag zur Reduktion der Auslandsemissionen [leisten]; und zwar im selben Umfang wie diese von der Schweiz verursacht werden.»

Dazu sollen «die Ressourcen der IZA im Bereich Klimawandel […] schrittweise von 300 Millionen Franken pro Jahr (2017–2020) bis Ende 2024 auf rund 400 Millionen Franken pro Jahr erhöht [werden]» – notabene aber ohne eine entsprechende Aufstockung der Gesamtkredite der Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Wie in früheren Beiträgen ausgeführt, sollen demnach bis 2024 fast 20% der gesamten EZA-Mittel der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) für Klimaprojekte reserviert sein.

Ist demnach zu befürchten, dass der Bundesrat mit der neuen Klima-Langzeitstrategie die Hauptverantwortung für die Eliminierung von Emissionen in unseren Zulieferketten der IZA und die Kosten für Auslandmassnahmen den zwei bedeutendsten, aber stagnierenden Rahmenkrediten der Deza und des Seco aufbürdet? Denn neue, zusätzliche Finanzquellen sind in der Strategie nicht vorgesehen; abgesehen von der unspezifischen Hoffnung auf künftig verstärkt mobilisierte private Ausland-Investitionen.

Was ist mit dem Klimafonds?

Bemerkens- und bedauernswerterweise bleibt auch der neue Klimafonds des revidierten CO2-Gesetzes im Zusammenhang mit Auslandmassnahmen unerwähnt. Dabei wurde er genau dafür eingerichtet, um aus der künftigen Flugticket- und CO2-Abgabe unter anderem die Finanzierung von zusätzlichen Emissionsminderungsmassnahmen zu ermöglichen. Grundsätzlich eröffnet dies die seit langem geforderte Möglichkeit, Klimaschutz im Ausland verursachergerecht zu finanzieren und die unterdotierten Rahmenkredite der Entwicklungszusammenarbeit zu entlasten.

Denn es kann nicht Sinn und Zweck der Entwicklungszusammenarbeit sein, in zunehmendem Masse als Instrument und Finanzierungsquelle zur Verringerung des Schweizer Klimafussabdruckes eingesetzt zu werden. Auch lässt es sich kaum mit dem Entwicklungshilfegesetz vereinbaren, die EZA statt auf die Verringerung von Armut und Ungleichheit in Entwicklungsländern – oder zumindest auf die Unterstützung der ärmsten und am stärksten von der Klimakrise betroffenen Bevölkerung im Süden – zunehmend auf die Reduktion der Emissionen in unseren Zulieferketten auszurichten.

Fazit: Die langfristige Strategie ist kurzsichtig

Die Klima-Langzeitstrategie bekennt sich zur globalen Gesamtverantwortung und will den Klimafussabdruck der Schweiz auch ausserhalb der Landesgrenzen reduzieren. Dies ist sehr zu begrüssen, auch wenn die Strategie in Bezug auf konkrete Massnahmen im Ausland vage bleibt. Der Bundesrat lässt offen, wie er «unvermeidbare Restemissionen» aus dem Inland und den weltweiten Wertschöpfungsketten mittels ausländischer Senken ausgleichen will. Die Rolle, die der Entwicklungszusammenarbeit bei der Reduktion des Schweizer Klimafussabdrucks zugeschrieben wird, erscheint in Bezug auf ihr Mandat sowie der dafür zur Verfügung stehenden Budgets höchst fraglich.

Für Klimamassnahmen ausserhalb der Landesgrenzen sind dringend neue Instrumente und zusätzliche, verursachergerechte Finanzierungsquellen notwendig. Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit darf nicht zu einem Instrument zur Einhaltung des langfristigen Schweizer Klimaziels umfunktioniert werden; schon gar nicht, solange sie nicht gemäss internationaler Vereinbarung mit wenigstens 0.7% des BNE alimentiert wird.

Artikel teilen