Artikel teilen

Credit Suisse-PUK

Eine PUK allein ist nicht genug

20.12.2024, Finanzen und Steuern

Die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) hat einen guten Bericht zum Ende der Credit Suisse vorgelegt. Doch dass dieser ein grundlegendes Umdenken in der Schweizer Finanzplatzpolitik auslösen wird, muss leider bezweifelt werden.

Franziska Ryser (GRÜNE Schweiz / SG), Vizepräsidentin der PUK, spricht an der Medienkonferenz zum Untergang der Credit Suisse. Die PUK fand klare Worte zu den Verfehlungen von Regierung, Behörden und der Grossbank selbst.

© Keystone / Peter Klaunzer

Es ist mittlerweile ein ungeschriebenes Gesetz in Bundesbern: Die brisantesten News werden gerne entweder direkt ins Sommerloch geworfen oder dann hinter dem Christbaum versteckt. So teilte der Bundesrat vor einem Jahr am Freitag vor den Weihnachtsferien mit, wie er die OECD-Mindeststeuer auf den 1. Januar 2024 genau einführen will. Dieses Jahr präsentierte er am letzten Arbeitstag vor den Sommerferien seinen schwer umstrittenen Vorschlag für das Sparbudget 2025. Heute Morgen schliesslich präsentierte die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zum Ende der Credit Suisse (die erste PUK seit 33 Jahren!) ihren Abschlussbericht und der Bundesrat ein paar Stunden später die Einigung mit der EU bei den Bilateralen III. Dazu kamen am vergangenen Mittwoch – zwei Tage vor Ende der Wintersession – noch die skandalösen finanzplatzpolitischen Entscheide von National- und Ständerat zum regulatorischen Umgang mit zwielichtigen Offshore-Anwälten (Lockerungen der Russland-Sanktionen) und Briefkastenfirmen (Register für wirtschaftlich Berechtigte von Firmen). Versuchen die massgebenden Terminplaner:innen im Bundeshaus vielleicht, politischen Zunder wenn immer möglich im Badiwasser oder im Festtagsalkohol aufzulösen? Beim Budget 2025 hat das sicher nicht funktioniert, bis vorgestern wurde im Parlament darüber heftig gestritten.

Das CS-Eigenkapital reichte nicht

Auch der PUK-Bericht zur Credit Suisse (CS) hat es in sich, und so dürfen wir zumindest hoffen, dass sich auch im neuen Jahr noch einige an ihn erinnern (in der Frühlingssession diskutieren ihn National- und Ständerat dann sowieso). Etwa zur Frage, inwiefern mangelndes Eigenkapital mit ein Grund für das Ende der CS war. Finanzministerin Karin Keller-Sutter hatte in den verrückten Begräbnistagen der CS im März 2023 stets betont, die Eigenkapitaldecke der Grossbank sei ausreichend gewesen. Nicht daran sei die Bank gescheitert, sondern an mangelnder Liquidität, womit sie auf das seit Oktober 2022 erodierende Kundenvertrauen und die damit einhergehenden massiven Kapitalabflüsse und einen Totalabsturz des Aktienkurses nicht mehr reagieren konnte. Die politischen Protektor:innen der Grossbanken (KKS inkl.) reduzierten das ganze Debakel somit auf den Tweet eines australischen Journalisten, der damals schrieb, eine global systemrelevante Bank stünde gerade am Abgrund. Die PUK bestätigt nun, was viele Kritiker:innen der aktuellen «Too-big-to-fail»-Regulierungen für Grossbanken (TBTF) schon lange sagen: Das zu niedrige Eigenkapital der CS spielte sehr wohl eine Rolle. Weil umso höher das Eigenkapital, desto weniger schnell ziehen Kunden und Anleger:innen ihr Geld aus einer Bank ab, wenn sie schlechte Schlagzeilen macht.

Nach der Finanzkrise von 2008/2009 und der staatlichen UBS-Rettung wurden die Eigenkapitalanforderungen der Grossbanken erhöht (wenn auch nicht genug hoch und nicht genug konsequent). Bis zu ihrem Ende schaffte es die CS allerdings sukzessive, ihre Eigenkapitalquote de facto wieder unter das regulatorische Minimum zu senken. Wie die PUK zeigt, half ihr dabei ab 2017 ein buchhalterischer Trick namens «Regulatorischer Filter», der diese Quote «künstlich» hoch hielt. Dieser wurde ihr von der Finanzmarktaufsicht FINMA 2017 grosszügig und offenbar gegen den Widerstand der Nationalbank gewährt. Die PUK schreibt dazu auf Seite 7 ihres Berichts: «Der Filter erlaubte es der CS AG, den Anschein genügender Kapitalisierung bis zum Schluss aufrechtzuerhalten.

Skandalimmunes Bundesbern

Dem wenigen Eigenkapital der CS stehen die zahlreichen Skandale gegenüber, die die Bank in den 2010er Jahren produzierte und die ihren stetigen Reputations- und Vertrauensverlust beförderten. Neben jenen Skandalen, die vor allem auf Kosten der CS-Aktionär:innen gingen (Greensill und Archegos 2021), erwähnt die PUK auch jenen in Mosambik: Dem dortigen Staat gab die CS einen Milliarden-Kredit, der vermeintlich in die Fischfanginfrastruktur hätte investiert werden sollen. Stattdessen wurde das Geld von einer korrupten Elite in die eigene Tasche gesteckt, die CS hatte ihre Aufsichtspflichten krass verletzt. Das Land meldete 2016 deswegen Staatsbankrott an, eine Million Menschen fielen in absolute Armut.

Auch erwähnt sind die «Suisse Secrets» (S. 530): In diesem Datenleak, das der Guardian im Februar 2022 publizierte, ist von 18'000 CS-Konten u. a. von Autokraten und Kriegsverbrechern die Rede. Auch dieser Skandal wirkte sicher nicht «vertrauensbildend»: Hier konnte die CS auf die gütige Mithilfe von Schweizer Offshore-Anwält:innen zählen, die immer dann ins Spiel kommen, wenn es um zwielichtige Geschäfte geht, die Banken nicht an ihren Sorgfaltspflichten vorbeischleusen können. Diese gelten nämlich für Anwält:innen von Kund:innen nicht, die diese bei ihren Anlagestrategien nur beraten. Womit wir wieder beim letzten Mittwoch wären: Im Rahmen der Beratung zum sogenannten «Gesetz über die Transparenz juristischer Personen» sorgte der Ständerat dafür, dass nicht mehr Licht in deren Dunkel kommt. Gleichentags lockerte der Nationalrat die Sanktionierung von Anwaltsgeschäften mit russischen Oligarchen und ihren Firmen. Dass ein Parlament, das nicht einmal in den dreckigsten Ecken des hiesigen Finanzplatzes putzt, im Frühling entschlossen die Lehren aus dem PUK-Bericht zieht und ergo die neue XXL-UBS so reguliert, dass die mannigfaltigen Risiken für die Schweizer Volkswirtschaft auf ein erträgliches Mass reduziert werden, muss leider bezweifelt werden – ein guter, dicker PUK-Bericht hin oder her.

Medienmitteilung

Schwarzgeld aus dem Süden weiter willkommen

29.07.2016, Finanzen und Steuern

Die nur knapp genügende Note der OECD zeigt: Die Schweizer Banken können mit Schwarzgeld aus Entwicklungsländern immer noch Profite machen. Nun sind National- und Ständerat gefordert.

© Bernd Kasper/pixelio.de

Der zweite Teil des Länderexamens durch das Global Forum für Steuertransparenz der OECD ist abgeschlossen. Der Bundesrat gab heute das Ergebnis bekannt. Das Global Forum beurteilt in seinem Bericht die Fortschritte der Schweiz auf dem Weg zu einer Weissgeldstrategie. Die Schweiz erhält darin die genügende Gesamtnote „weitgehend konform“ (largely compliant). Das schmeichelhafte Resultat für die Schweiz ist aber leider kein Beweis für eine weltweit erfolgreiche Weissgeldstrategie, sondern Ausdruck der Dominanz der reichen Industrieländer in der OECD. Obwohl zahlreiche Entwicklungsländer im Global Forum vertreten sind, werden deren Interessen in der OECD nur ungenügend berücksichtigt. Die Entwicklungsländer hätten der Schweiz in Sachen Steuertransparenz wohl eine schlechtere Note gegeben.

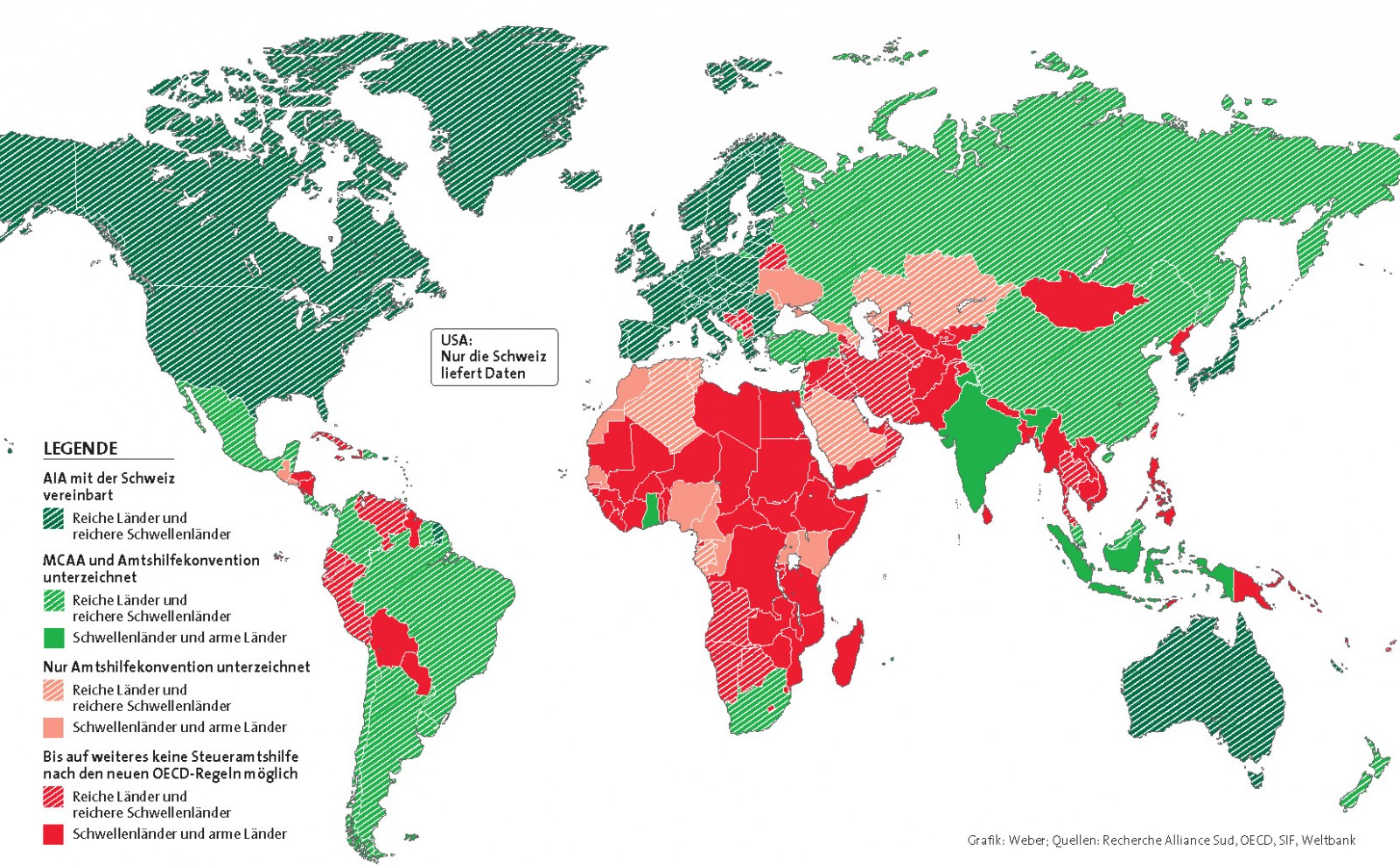

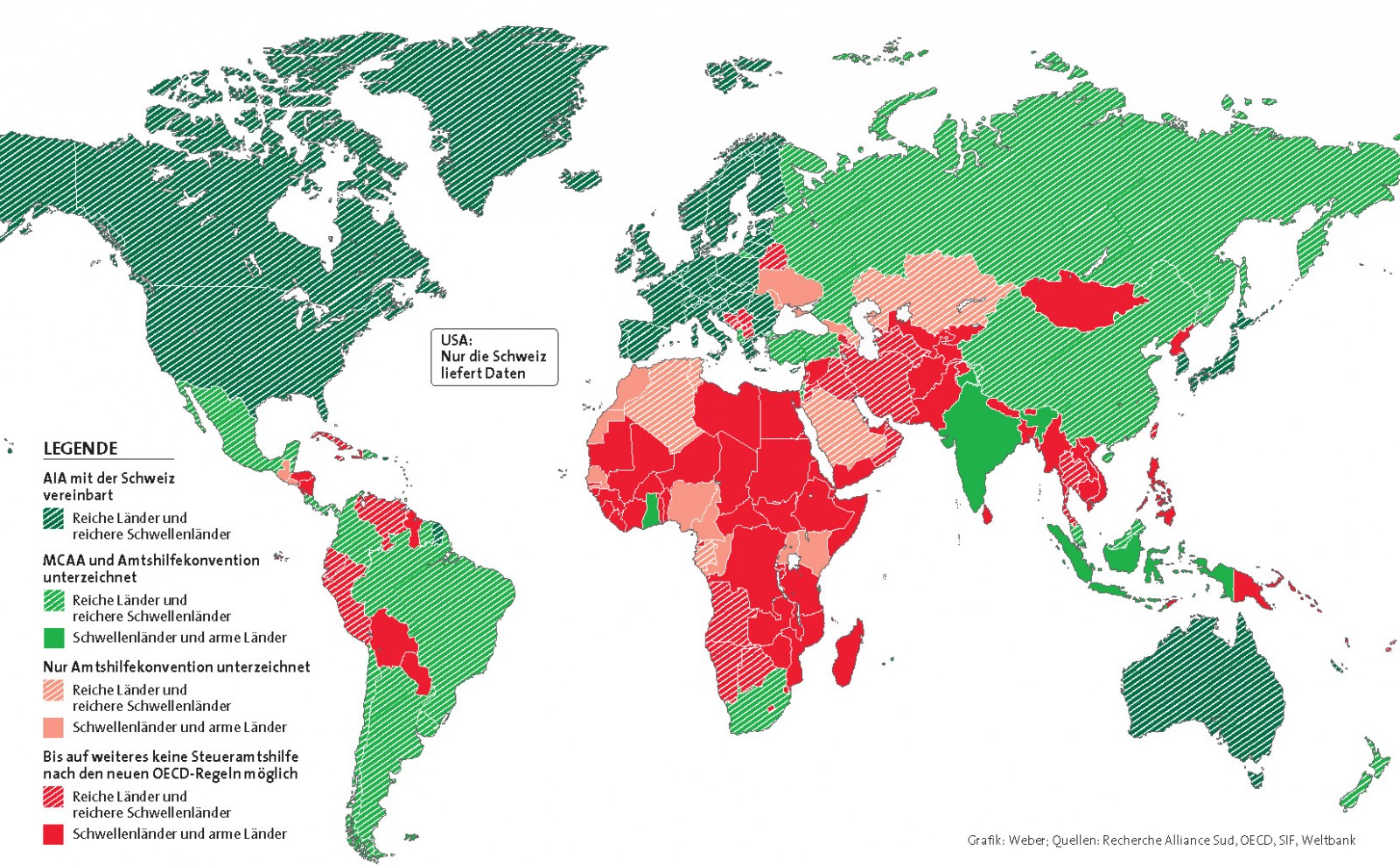

Mit der Verwaltung von 3400 Milliarden Franken Auslandvermögen ist die Schweiz nach wie vor grösster Offshore-Finanzplatz der Welt. Für die Entwicklungsländer ist sie weiterhin eine Blackbox (vgl. Karte unten). Sie praktiziert eine Zebrastrategie: Weissgeld aus den reichen Industrieländern, Schwarzgeld aus den armen Entwicklungsländern. Für ärmere Länder sehen Bundesrat und Parlament keinen automatischen Informationsaustausch vor. Und auch die Steueramtshilfe auf Ersuchen funktioniert mit Entwicklungsländern bisher nur sehr ungenügend. Dafür gab es von der OECD heute denn auch nur ein „knapp genügend“ (partially compliant). Bundesrat und Parlament haben es bisher versäumt, die Steueramtshilfe auf Ersuchen auszuweiten, die auf sogenannten gestohlenen Daten basieren. Alleine aus Indien liess die eidgenössische Steuerverwaltung bisher hunderte solcher Amtshilfegesuche unbeantwortet. Amtshilfegesuche, die auf geleakte Bankkundendaten zurückgehen, sind für Steuerbehörden in Entwicklungsländern aber in der Regel die einzige Möglichkeit, um an unversteuerte Gelder auf Schweizer Konten heranzukommen.

Nach langem Zögern hat der Bundesrat im Juni eine entsprechende Gesetzesänderung zuhanden des Parlamentes verabschiedet. Alliance Sud fordert neben der Ausweitung des automatischen Informationsaustausches auf möglichst viele Entwicklungsländer nun vom Parlament auch eine schnelle Ausweitung der Steueramtshilfe auf gestohlene Daten. National- und Ständerat würden damit nichts mehr als den absoluten Mindeststandard des OECD-Länderexamens erfüllen.

© Alliance Sud

So werden Schweizer Bankkundendaten mit der Welt ausgetauscht.

Artikel teilen

Medienmitteilung

Schweiz bleibt auf Platz eins der Steueroasen

29.10.2015, Finanzen und Steuern

Der Finanzplatz Schweiz ist weiterhin Weltspitze beim Verstecken von Steuerfluchtgeldern und der Verschleierung von unlauteren Finanzflüssen. Das zeigt der neue Financial Secrecy Index.

Der Finanzplatz Schweiz ist weiterhin Weltspitze beim Verstecken von Steuerfluchtgeldern und der Verschleierung von unlauteren Finanzflüssen. Für Steuerhinterzieher aus Entwicklungsländern ist das Schweizer Bankgeheimnis weiterhin intakt. Alliance Sud fordert dringende Abhilfe.

Das Tax Justice Network (TJN), ein internationales Netzwerk von Steuerexpertinnen und Steuerexperten, hat heute zum vierten Mal seinen Financial Secrecy Index (FSI) veröffentlicht. Die Schweiz belegt in dieser internationalen Rangliste der Steueroasen zum dritten Mal in Folge den wenig schmeichelhaften Spitzenplatz. Mit Zürich, Genf und Lugano beherbergt sie weltweit wichtige Finanzplätze und hat mit zahlreichen Ländern noch immer keinen Informationsaustausch vereinbart. Damit bietet sie optimale Voraussetzungen für die Verschleierung von unlauteren Finanzflüssen.

Hauptgrund für den peinlichen ersten Platz der Schweiz auf der Rangliste der Steueroasen ist, dass sie in Sachen Bankgeheimnis eine Zebrastrategie verfolgt: Aus den Industrieländern soll zwar nur noch Weissgeld auf Konten in der Schweiz fliessen, Schwarzgelder aus Entwicklungs- und Schwellenländern sind dagegen weiterhin willkommen. Nur mit wenigen dieser Länder hat die Schweiz die erweiterte Amtshilfe gegen die Steuerflucht vereinbart. Für den Bundesrat sollen ärmere Länder bis auf weiteres vom automatischen Informationsaustausch ausgeschlossen bleiben.

Obwohl die Entwicklungsländer ganz besonders unter den Folgen der Steuerflucht leiden, ist für sie ein Ende des Schweizer Bankgeheimnisses in weiter Ferne. Trotzdem hat das Parlament im September erweiterte Sorgfaltspflichten für die Banken bei Verdacht auf Schwarzgeld mit grosser Mehrheit abgelehnt. Auch der Beitritt der Schweiz zur multilateralen Amtshilfeübereinkunft ist vom Parlament noch nicht endgültig gutgeheissen.

Für Alliance Sud, die entwicklungspolitische Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke, ist klar, dass es für die Entwicklungsländer mehr Unterstützung im Kampf gegen die Steuerflucht braucht. Im Minimum sollte die Schweiz rasch mit allen Ländern die erweiterte Steueramtshilfe vereinbaren. Gefordert ist aber auch der baldige Einschluss der Entwicklungs- und Schwellenländer ins System des automatischen Informationsaustauschs. Nur der automatische Informationsaustausch kann potentielle Steuerhinterzieher wirksam von ihrem Tun abhalten.

Artikel teilen

Artikel

Der Schweizer Finanzplatz schützt Putins Freunde

03.03.2022, Finanzen und Steuern

In den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine sind der offiziellen Schweiz die Widersprüche zwischen den Prinzipien ihrer Aussenpolitik und ihrer Interessen in der Aussenwirtschaftspolitik um die Ohren geflogen. Zeit, sie endlich zu überwinden.

Friedensdemo in Bern am 26. Februar 2022: Die Zivilgesellschaft macht Druck auf den Bundesrat, damit er die Sanktionen gegen Russland verschärft.

Der russische Einmarsch in der Ukraine legte auch zentrale Schwächen der Schweizer Aussenpolitik offen. Wie schon in den Monaten zuvor, als die Spannungen zwischen Russland, der Ukraine und der NATO stetig zunahmen, spielte der Bundesrat in der ersten Kriegswoche jene aussenpolitische Rolle, die dem politischen Selbstverständnis der offiziellen Schweiz in der Welt entspricht. Dazu gehören die Prinzipien der Neutralität, der diplomatischen Vermittlung zwischen Konfliktparteien (“gute Dienste”) und das Insistieren auf die Einhaltung von Völker- und Menschenrecht(en). So bot Aussenminister und Bundespräsident Ignazio Cassis den Kriegsparteien ein Treffen in Genf an, um Friedensverhandlungen aufzunehmen. Die ukrainische Regierung wendete sich derweil lieber an Israel. Mittlerweile reden die Kriegsparteien in Belarus nahe der ukrainischen Grenze miteinander. Die Schweiz spielt dort keine Rolle. Man kann sich ob dieser Entwicklungen des Eindruckes nicht ganz verwehren, dass man sich für die guten Dienste der Schweiz gegenwärtig vor allem in der Schweiz interessiert.

In der Bredouille zwischen Finanzplatz-Lobby und EU/USA

Während die Schweizer Diplomatie in den letzten Wochen und Monaten also für die Galerie arbeitete, brauchte der Bundesrat vier lange chaotische Tage, um sich vollumfänglich den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland anzuschliessen. Vier Tage, in denen es für Regime nahe russische Vermögende möglich war, ihre transnationalen Firmen-, Anlage- und Kontenkonstrukte, in denen Schweizer Banken und andere Finanzdienstleister eine Rolle spiel(t)en, so umzustrukturieren, dass sie von den Sanktionen gar nicht mehr berührt werden können. Die NZZ meldet aus dem Innern der Finanzplatz-Maschinerie jedenfalls, dass die Hektik im Russland-Geschäft sehr gross sei. Wie einzelne Banken auf die Sanktionen reagieren, scheint eine strategische Frage zu sein: Die einen setzen auf eine möglichst strenge Umsetzung der Sanktionen, um damit die beträchtlichen juristischen Risiken in diesem Zusammenhang zu minimieren, die anderen auf möglichst viel Intransparenz, was sie für russische Kunden, die diese suchen, noch attraktiver machen dürfte. Die Vermutung, dass der politische Druck aus der EU und den USA auf den Bundesrat für die Ergreifung von Sanktionen zuerst jenen der politischen Finanzplatz-VertreterInnen zu Hause gegen diese übersteigen musste, bis sich unsere Regierung mit rechter Mehrheit zu diesem Schritt durchringen konnte, liegt nahe.

Es ist allerdings nicht garantiert, dass die Finanz-Sanktionen gegen vermögende RussInnen wirklich mehr sind als Symbolpolitik. Die Offshore-Strukturen, mit denen Vermögende aus aller Welt heute ihr Geld verwalten, sind transnational und so verschachtelt, dass es für die Behörden oft kaum möglich ist, bestimmte Vermögenswerte eindeutig bestimmten Personen zuzuordnen. So berichtete die New York Times, dass der von den USA und der Schweiz sanktionierte Vladimir Putin mutmasslich der reichste Russe überhaupt sei, wo sein Geld genau liegt, wisse aber niemand. Auch Bundespräsident Cassis musste vor ein paar Tagen einräumen, dass es nicht bekannt sei, ob Putin über Konten in der Schweiz verfüge. Der Umsetzung der Sanktionen kommt hier das traditionelle Geschäftsmodell des Schweizer Finanzplatzes in die Quere, das auf Dunkelkammern setzt, statt auf Transparenz. Nach wie vor bieten Banken und FinanzberaterInnen in der Schweiz Dienstleistungen an, die Steuerflucht, Geldwäscherei, Korruption und kriminelle Geschäfte begünstigen. Dies zeigten zuletzt - wie zahlreiche andere Leaks zuvor - die sogenannten “SuisseSecrets”; eine sehr umfangreiche Datensammlung aus der globalen Vermögensverwaltung der Credit Suisse (CS), die von einem Whistleblower an die Süddeutsche Zeitung übergeben wurde. Auf die Frage, wie hoch die Summen russischer Vermögen sind, die von Banken in der Schweiz verwaltet werden, weiss niemand eine genaue Antwort. Die NZZ schrieb von 50-150 Milliarden Franken. Alleine diese riesige Bandbreite ist ein Hinweis auf die Intransparenz des hiesigen Finanzplatzes. Bei diesen Schätzungen sowieso nicht berücksichtigt sind die Vermögen von RussInnen, die in der Schweiz einen Wohnsitz haben. Die Vermögenssummen von diesen Inländern dürfte ähnliche Grössenordnungen haben wie jene der Ausländer. Ein Wohnsitz in der Schweiz ist nämlich für Reiche auch vermögensverwalterisch sehr attraktiv, geniesst man doch den immer noch sehr strengen Schutz des inländischen Bankgeheimnisses. Davon, dass reiche RussInnen gerne zumindest teilweise in der Schweiz leben, zeugen die Zürcher Goldküste, Alpenressorts wie Gstaad oder St. Moritz und die Gestaden des Zuger- und Genfersees.

Skandalbank mit weiterem Skandal

Die CS wiederum machte in den letzten Wochen nicht nur mit den “Suisse Secrets” schlechte Schlagzeilen. Die Financial Times machte gestern publik, dass die Schweizer Grossbank Hedge Funds und andere InvestorInnen unter dem Eindruck der Sanktionen in den letzten Tagen dazu aufgefordert hat, Dokumente von sanktionierten russischen CS-Kunden zu vernichten. Diesen hatte die Bank Kredite vergeben, für die Yachten, Immobilien und anderes Spielzeug als Sicherheiten dienten. Ende 2021 hatte die Bank einen Teil dieser Kreditrisiken an die betreffenden Hedgefunds "weitergereicht”. Es wird vermutet, dass die CS mit dieser Aufforderung russischen Kunden helfen wollte, den Sanktionen zu entkommen. Angesichts der Skandale, die eine der wichtigsten Schweizer Banken in den letzten Monaten annähernd im Wochentakt produzierte, wirkt das Grundprinzip der Schweizer Compliance-Philosophie, nämlich die Selbstkontrolle der Banken über die Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten, wie ein Hohn.

Die extrem zögerliche Reaktion des Bundesrates auf den Kriegsausbruch in der Ukraine und das gleichzeitige sehr unlautere Geschäftsgebaren einer der beiden Schweizer Grossbanken, das mit dem Krieg in einem Zusammenhang steht, schaden der Reputation der Schweiz und bedrohen so auch die Glaubwürdigkeit ihrer Aussenpolitik. Aussenminister Cassis begründete den anfänglichen Verzicht des Bundesrates auf den Nachvollzug der EU- und US-Sanktionen letzte Woche noch damit, sich den Weg des Dialoges zu Putin offen halten zu wollen. Solche Ausreden sind nichts neues, sondern machen entgegen ihres Mythos die reale Funktion der Schweizer Neutralität aus: Sie stellt vor allem im Konfliktfall viel eher eine Möglichkeit dar, mit allen Seiten (weiter) Geschäfte machen zu können, als dass sie die Diplomatie zur tatsächlichen Vermittlung zwischen den Konfliktparteien befähigen würde. Mit der Behauptung von letzterem war und ist ersteres politisch immer einfacher zu rechtfertigen. So geschehen etwa im 2. Weltkrieg beim Verhalten gegenüber Nazi-Deutschland oder in den 1980er Jahren bei der Umgehung der Wirtschaftssanktionen im Handel mit Apartheid-Südafrika. Angesichts der neuen dramatischen Grosskonflikte in der Welt scheint sich die Schweiz eine solch janusköpfige aussenpolitische Strategie nun aber bis auf weiteres nicht mehr leisten zu können. Die Tatsache, dass die Schweiz nach anfänglicher Absage die US- und EU-Sanktionen dann doch noch übernahm (bzw. übernehmen musste), deutet jedenfalls darauf hin.

Eine aussenpolitische Schubumkehr ist nötig

Bundesrat und Parlament täten deshalb gut daran, die aktuellen Krisen zum Anlass zu nehmen, im Verhältnis zwischen der Schweizer Aussen- und der Aussenwirtschaftspolitik eine Schubumkehr einzuleiten: Die Grundwerte der Schweizer Aussenpolitik sollten nicht mehr als moralisches Feigenblatt für die harten aussenwirtschaftlichen Interessen dienen. Stattdessen sollte sich die Praxis von letzterer an den Prinzipien von ersterer orientieren. Zu einer solchen politischen Kohärenz hat sich die Schweiz denn eigentlich auch bekannt, als sie 2015 zusammen mit allen UNO-Mitgliedsstaaten die Umsetzung der UNO-Nachhaltigkeitsziele versprach, die damals in der sogenannten Agenda 2030 verankert wurden. Diese baut auf dem Prinzip der Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung auf. Im Grundsatz besagt dieses Prinzip, dass kein Politikbereich den Zielen eines anderen widersprechen sollte.

Als erster mittelfristig wirksamer Schritt in Richtung einer völker- und menschenrechtlich kohärenten Schweizer Steuer- und Finanzpolitik könnte Bundesbern die Transparenz von Offshore-Konstrukten erhöhen. Dafür ist ein öffentliches Register nötig, in dem die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten eines Bankkontos oder einer Briefkastenfirma ausgewiesen werden. Kurzfristig muss der Bundesrat eine Task-Force mit allen relevanten Institutionen des Bundes (Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD), Finanzmarktaufsicht (FINMA), Bundesanwaltschaft (BA), Geldwäscherei-Meldestelle (MROS)) zusammenstellen. Diese könnte die effektive Umsetzung der Sanktionen ermöglichen, in dem sie die tatsächlichen Vermögenstrukturen sanktionierter Personen untersucht und so Namen und Vermögen miteinander verknüpft. Andere Länder haben bereits beschlossen, eine solche Task-Force aufzustellen – darunter Deutschland und die USA.

Gerechtere, ökologischere und demokratischere Gesellschaften sind die beste Versicherung gegen brutale Despoten wie Vladimir Putin. Eine Handels- und Wirtschaftspolitik, die den politischen Ausgleich fördert, in dem sie Wohlstand gerecht verteilt, ist wiederum eine notwendige Voraussetzung für deren Aufbau. Die Schweiz als bedeutendes Finanz- und Handelszentrum hat hierbei weltweit wirksame Hebel in der Hand, mit denen sie solche Entwicklungen mitanstossen kann.

Artikel teilen

Medienmitteilung

Der Nationalrat will endlich Antworten

26.09.2022, Finanzen und Steuern

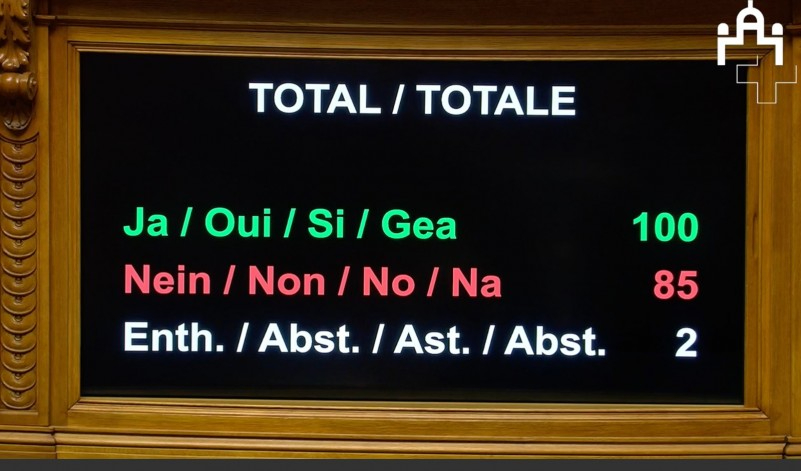

Egal, ob es in den letzten Jahren um Zweifel an der Durchsetzung der Sanktionen gegen russische OligarchInnen, um fragwürdige Zahlen zur Abschaffung der Verrechnungssteuer oder um Offshore-Skandale ging: Oft blieb der Bundesrat Antworten schuldig. Der Nationalrat hat am Montagabend ein deutliches Zeichen gegen die Geheimniskrämerei auf dem Schweizer Finanz- und Handelsplatz gesetzt: Er verlangt vom Bundesrat einen Bericht, der aufzeigen soll, wie die Transparenz von internationalen Geldströmen erhöht werden kann.

Das Abstimmungsergebnis im Nationalrat.

© Alliance Sud

Die Debatten um die Sanktionen gegen russische Oligarchen, die über Schweizer Banken, Anwaltskanzleien, Briefkastenfirmen oder Rohstoffhändler ihr Geld verwalten, oder um die steuerpolitischen Auswirkungen der Vorlage zur Verrechnungssteuerreform, über die die StimmbürgerInnen am letzten Sonntag abgestimmt haben, zeigen es einmal mehr: Wenn es darum geht nachzuvollziehen, wie und durch welche Kanäle ausländisches Geld durch die Schweiz fliesst, tappen in der Schweiz Politik, Medien und zum Teil sogar die Behörden selbst immer noch im Dunkeln.

Das will der Nationalrat nun ändern: Er hat ein Postulat seiner aussenpolitischen Kommission angenommen, das vom Bundesrat einen Bericht darüber verlangt, wie dieser die Transparenz von internationalen Finanzflüssen, in die die Schweiz involviert ist, verbessern will. Aus Sicht von Alliance Sud, dem Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik, ist das eine grosse Chance: «Nach dem ganzen Lavieren in den letzten Monaten und Jahren hat der Bundesrat nun die Gelegenheit, in Ruhe darüber nachzudenken, wie er angesichts von Krieg, Krisen und Skandalen das Vertrauen in das Schweizer Finanz- und Handelszentrum stärken will und zu dessen besserer Reputation beitragen kann», sagt Dominik Gross, Experte für Steuer- und Finanzpolitik bei Alliance Sud: «Ohne Transparenz geht es nicht: Denn erst wenn wir wissen, was Sache ist, können wir lernen, was wir verändern müssen.»

Für weitere Informationen:

Dominik Gross, Verantwortlicher Steuer- und Finanzpolitik, Alliance Sud, +4178 838 40 79, dominik.gross@alliancesud.ch

Artikel teilen

Artikel, Global

Kuckuck, ruft's aus der Bank

27.06.2023,

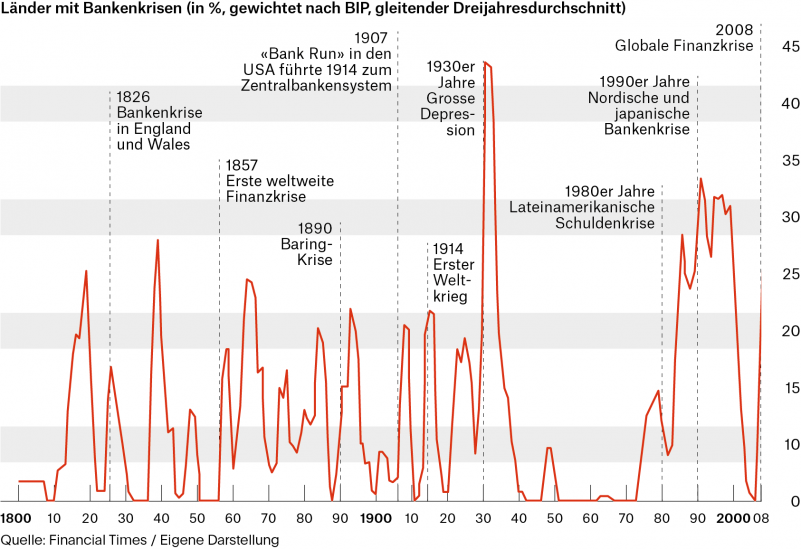

Dass die nächste Finanzkrise kommt, ist so sicher, wie dass das Tram über den Zürcher Paradeplatz fährt. Nur wann genau und woher aus dem gigantischen und überkomplexen Finanzsystem sie ausgehen wird, weiss niemand.

Es gab in den letzten 200 Jahren nur eine Zeitspanne, in der es keine grosse Finanzkrise gab, nämlich von 1945 – 1973. Warum? Während der «Trente Glorieuses», wie die Zeit des Nachkriegsbooms in Frankreich genannt wird, waren die Banken und der Kapitalimport und -export stark reguliert, die Währungen nicht frei konvertierbar. Dies war auch die Zeit, in der es kaum Bankenkollapse gab. Und woher kommt die Prognose, dass die aktuelle Krise, nachdem die Credit Suisse in die Arme der UBS kollabiert ist, auch in Europa nicht vorbei ist?

Aus der Historie, die uns sagt, dass starke Zinserhöhungen in den USA schon vielen grossen Finanzkrisen vorausgingen. Höhere Zinsen der Zentralbanken verschieben das gesamte Preisgefüge in den Finanzmärkten. Zu Zeiten der niedrigen Zinsen ausgegebene Staatsanleihen etwa bringen während ihrer ganzen Laufzeit – die mehrere Jahrzehnte betragen kann – lediglich einen dem niedrigen Zins geschuldeten kleinen Ertrag. Neu ausgegebene Anleihen hingegen haben einen höheren Zins, deshalb sinken die Kurse der niedrigverzinsten Anleihen – und damit ihr Wert. Finanzunternehmen, die alte Anleihen in ihren Büchern zum aktuellen Kurs bewerten oder gar verkaufen müssen, haben ein Problem.

Blasen und Zombies

Steigende Zinsen sind auch deshalb gefährlich, weil es in den letzten Jahren sehr günstig war, sich zu verschulden. Der Finanzmarkt wurde entsprechend aufgebläht. Seit der grossen Finanzkrise von 2008 hat sich das Volumen der globalen Finanzanlagen bis 2021 mehr als verdoppelt, während das globale Bruttoinlandprodukt (BIP) in der gleichen Zeit nur um ein Drittel wuchs. Der Finanzmarkt ist heute deshalb mehr als fünfeinhalb Mal grösser als alle weltweit produzierten Güter und Dienstleistungen (d. h. das globale BIP).

Mit den niedrigen Zinsen liessen sich Renditen «hebeln» und das ging grob vereinfacht so: Ein Hedgefonds (ein unreguliertes Anlagevehikel für grösstenteils schwerreiche Kund:innen) hat eine Anlagemöglichkeit, die 5 Prozent Rendite bringt. Er investiert 100 Millionen und macht damit 5 Millionen Gewinn, was ihm aber bei weitem nicht genug ist. Also leiht er sich von den Banken 1000 Millionen zu 2% Zins. Diese investiert er wiederum mit einer Rendite von 5%. Mit der Zinsdifferenz von 3% erzielt er einen weiteren Gewinn von 30 Millionen. Die Gesamtrendite beträgt statt 5 nun 35 Millionen (der Bank muss er 20 Millionen Zins zahlen, verdient aber mit dem reinvestierten Kredit gleichzeitig 50 Millionen, Differenz 30 zu seinen Gunsten). Was – wiederum grob vereinfacht – der Grund dafür ist, warum die grössten Vermögen in den letzten Jahren exponentiell gewachsen sind.

Niedrige Zinsen führen aber auch dazu, dass Geschäftsmodelle oder Unternehmen sich am Leben halten können, die unter «normalen» Umständen Bankrott gegangen wären. Sogar die US-Zentralbank nennt solche Unternehmen, die eigentlich nicht mehr profitabel sind, «Zombie Companies». Risikoreichere Unternehmensanleihen sind «besonders anfällig» für Zinserhöhungen, und «erhöhte geopolitische Risiken erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich finanzielle Anfälligkeiten herauskristallisieren», warnte die Bank of England Ende März in der institutionsüblich in Watte gepackten Sprache. Als besonders krisenanfällig gilt gegenwärtig auch «CRE» - Commercial Real Estate, also Geschäftsimmobilien vor allem in den USA. Abgesehen davon, dass mit dem billigen Geld zu grosszügig gebaut wurde, kommt bei den Bürogebäuden noch die Unsicherheit hinzu, ob sie in Zeiten des Homeoffice überhaupt noch alle gebraucht werden.

Na gut, dann gehen halt ein paar Unternehmen und Immobilienfonds hops, «who cares»? Dass sich Marktaugur:innen und Regulierungsbehörden damit beschäftigen, liegt an aus der globalen Finanzkrise von 2008 wohlbekannten Mechanismen. Die CRE-Schulden liegen nämlich nicht einfach bei irgendwelchen US-Regionalbanken (von denen einige bereits bedenklich schwanken oder schon Konkurs gegangen sind), sondern sie wurden auch zusammengerührt und in Derivate gepackt, also in Finanzanlagen zweiter Ordnung als deren Basiswert dienen. Diese wurden dann in «Risikotranchen» gestückelt gepackt und dann weiterverkauft. Damit herrscht keine Klarheit, wer auf faulen Krediten sitzt und welche Finanzinstitute denjenigen, die auf möglicherweise faulen Krediten sitzen, Geld geliehen haben. Man stellt sich das am besten mit der Wurstanalogie vor: Wenn eine Zutat aus Gammelfleisch bestand, sieht man dem einzelnen Wurstrugel nicht mehr an, ob er betroffen ist und lässt die Finger gleich von der ganzen Wurst. In der letzten globalen Finanzkrise 2007/2008 ging ein solcher Dominoeffekt von privaten Hypotheken aus. An dessen Ende war das Misstrauen auf den Finanzmärkten so umfassend, dass sich die Banken gegenseitig gar kein Geld mehr liehen. Eine solche Entwicklung ist auch jetzt wieder möglich.

Schattenbanken oder NBFIs

Seit 2008 hat die Rolle von Schattenbanken überproportional zugenommen und sie machen heute laut dem Financial Stability Board mehr als die Hälfte des globalen Finanzsystems aus. Darunter verstanden werden Hedgefonds, Private-Equity-Firmen und institutionelle Anleger, die zwar teilweise dasselbe tun wie Banken, aber nicht wie diese reguliert und überwacht sind. Sie bleiben eben im Schatten und sind meist in Steueroasen domiziliert. Zur Beruhigung sprechen die Regulierungsbehörden dafür nicht mehr von Schattenbankensystem, sondern von Non-Banking Financial Institutions (NBFI). Intransparent und unübersichtlich sind die NFBIs aber trotzdem; Hedgefonds beispielsweise spekulieren mit eigenem und viel geliehenem Geld auf alles, was sich bewegt und irgendeine Rendite verspricht – von sinkenden Aktienkursen über Unternehmensbankrotte bis zum Wetter (ja, es gibt Wetter-Derivate). Private-Equity-Fonds investieren in Risikounternehmen und finanzieren Übernahmen von Firmen. Zu den Schattenbanken gehören auch Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaften wie Blackrock, Indexfonds, Geldmarktfonds oder «family offices» der Superreichen. Auch Pensionskassen und Versicherungskonzerne nutzen Schattenbankengeschäfte.

Es ist aber nicht so, dass auf der einen Seite die Schattenbanken und auf der anderen Seite die allseits bekannten Bankhäuser nebeneinander operieren würden, sondern beide sind über Schulden und Investitionen vielfach verknotet. Und viele Akteure im Schatten, z. B. bestimmte Hedgefonds, sind besonders stark verschuldet. Deshalb gilt das Schattenbankensystem als Top-Anwärter für den Fall des ersten Dominosteins.

Und was bedeutet das jetzt für die Schweiz?

Laut der Finanzmarktaufsicht (Finma) hält die neue UBS nun 35 000 Milliarden Franken an Derivaten und strukturierten Produkten. Martin Wolf, der «chief economics commentator» der «Financial Times» und Autor eines Standardwerks über die globale Finanzkrise, meint dazu gegenüber der «NZZ am Sonntag»: «Es ist extrem unwahrscheinlich, dass das Management versteht, welchen Risiken seine Bank ausgesetzt ist, egal, was es sagt. Die Sache ist auch wirklich komplex, es existieren Ansprüche gegenüber so vielen Gegenparteien, von denen man vieles nicht weiss (…).» Und er schliesst daraus: «Wenn ich Schweizer wäre, würde ich mir sagen: Dieser neue Kuckuck, die UBS, ist vielleicht etwas zu gross für unser Nest.»

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Alliance Sud für erweiterte Steueramtshilfe

04.12.2015, Finanzen und Steuern

Alliance Sud begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausweitung der Steueramtshilfe. Dies auch auf Ersuchen, die auf illegal erhaltene Informationen zurückgehen.

© Daniel Hitzig/Alliance Sud

Alliance Sud hat sich an der Vernehmlassung des Bundesrats beteiligt, ob die Steueramtshilfe ausgeweitet werden soll. Sie begrüsst, dass neu auch auf Ersuchen eingegangen werden soll, die auf illegal erhaltene Informationen zurückgehen, die der ersuchende Staat jedoch im Rahmen eines Amtshilfeverfahrens erhalten hat.

Artikel teilen

Artikel

Keine Potentatengelder mehr

20.12.2015, Finanzen und Steuern

2014 legte der Bundesrat ein Gesetz über den Umgang mit Potentatengelder vor. Dank dem Ständerat, der einen Verwässerungsversuch des Nationalrates korrigierte, wurde im Dezember 2015 ein trotz Mängeln gutes Gesetz verabschiedet.

Hosni Mubarak, gestürzter Präsident Ägyptens

© Hassane Dridi/Keystone/AP/dadp

von Mark Herkenrath, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

Die Schweiz behauptet gerne, dass sie über eines der besten Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäscherei und gegen die Annahme illegaler Potentatengelder verfüge. Die Realität hält dieser Behauptung oft nicht stand. Seit dem Arabischen Frühling tauchten immer wieder neue Gelder auf, die gestürzten Diktatoren oder ihrer Entourage gehörten. 2011 zeigte der Bericht der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), dass 2010 keine einzige Meldung bezüglich Ägypten oder Tunesien eingegangen war. Anders gesagt, das System hatte nicht funktioniert.

Verdächtige Guthaben resolut bekämpfen

Im September 2013 beteiligte sich Alliance Sud an der Vernehmlassung zum neuen Potentatengeldergesetz. Sie begrüsste den Gesetzesentwurf, verlangte jedoch entscheidende Verbesserungen. Unter anderem forderte sie, dass verdächtige Guthaben nicht nur im Fall eines Regimewechsels, sondern jederzeit blockiert werden können. Sie kritisierte auch die allzu hohen Hürden bei der Übermittlung von Informationen an das Herkunftsland der gestohlenen Vermögen.

Einem Gesetz werden die Zähne gezogen

Am 10. Juni 2015 wurde ein verbesserter Entwurf zum Potentatengeldergesetz im Nationalrat behandelt. Die Volksvertretung stimmte jedoch mehreren Änderungen zu und versuchte so, das Gesetz zu verwässern.

Alliance Sud verurteilte die vom Nationalrat geforderte Einführung sehr kurzer Verjährungsfristen auf Vermögensdelikte, die von Potentaten begangen wurden. Denn die Verfahren zur Blockierung, Untersuchung und Rückgabe unrechtmässig erworbener Vermögen dauern in der Regel zwischen zehn und zwanzig Jahren. Die vom Nationalrat vorgeschlagenen Verjährungsfristen hätten dazu geführt, dass in vielen Fällen laufende Untersuchungen hätten abgebrochen werden müssen und die Gelder den Potentaten und ihren Clans zurückerstattet worden wären.

Der Nationalrat wollte auch, dass sich das Potentatengeldergesetz nur auf Personen bezieht, die einen identifizierbaren Beitrag zu diesen Guthaben geleistet haben – was zu einer drastischen Einschränkung sogar der aktuellen Praxis geführt hätte.

Ausgleichender Ständerat

Der Ständerat widersetzte sich am 24. September den Vorschlägen der Grossen Kammer klar. Nach einem Differenzbereinigungsverfahren verabschiedeten am 18. Dezember 2015 die beiden Räte ein Gesetz, das einigen Mängeln zum Trotz die Sperrung von Potentatengeldern und die Rückgabe an die bestohlenen Bevölkerungen deutlich erleichtert. Die Schweiz ist damit für korrupte ausländische Machthaber, die ihre Vermögen verstecken wollen, ein grosses Stück weniger attraktiv geworden.

Notabene machen illegal erworbene Potentatengelder nur einen kleinen Teil aller unlauteren Finanzflüsse aus, die jedes Jahr aus den Entwicklungsländern abfliessen. Bedeutend wichtiger sind Finanzflüsse, die Unternehmen und Privatpersonen zur Steuerhinterziehung nutzen. Hier stehen griffige Gegenmassnahmen noch aus. Gemäss einer unlängst publizierten Studie der NGO Global Financial Integrity haben Schwellen- und Entwicklungsländer zwischen 2004 und 2013 wegen solcher unlauterer Finanzflüsse rund 7.8 Milliarden Dollar verloren.

Artikel teilen

Artikel

Das untote Bankgeheimnis

16.06.2016, Finanzen und Steuern

Der automatische Informationsaustausch ist einem Club von reichen Ländern vorbehalten. Steuerhinterzieher aus dem Süden werden auch in Zukunft ihr Geld auf Schweizer Konten verstecken können.

© Rainer Sturm/pixelio.de

Salamitaktik ist nichts für Hungrige. Seit 2009 versucht die Schweiz vom Bankgeheimnis zu retten, was noch zu retten ist. Pro Gang werden einem dabei jeweils nur einzelne Scheibchen Verschwiegenheit zum Verzehr vorgesetzt. Im vergangenen Dezember wurde eine weitere Scheibe Bankgeheimnis abserviert: Damals stimmte nach dem Nationalrat auch der Ständerat dem MCAA zu. 82 Staaten gehören dieser «multilateralen Vereinbarung der zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten» der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mittlerweile an. Auch das entsprechende Gesetz über den automatischen Informationsaustausch (AIA) nahm die Kleine Kammer im Dezember an. In Zukunft könnte die Eidgenössische Steuerverwaltung also mit den Steuerbehörden von 82 Staaten Kontoinformationen über ausländische Bankkunden automatisch austauschen, die ihr die hiesigen Banken ab 2017 regelmässig übermitteln müssen.

Seit jenem Entscheid des Ständerats herrscht Konsens im Land, dass das Geschäft mit unversteuerten Geldern aus dem Ausland tot ist. Ein Blick auf die Weltkarte zeigt jedoch: Das Bankgeheimnis ist eher untot. Denn damit der AIA zwischen zwei Ländern wirklich vollzogen werden kann, müssen die MCAA-Mitglieder diesen auch noch bilateral aktivieren. Die Schweiz hat das bisher nur mit den 28 EU-Staaten und Australien, Kanada, Island, Japan, Norwegen und Südkorea getan. In die USA liefert die Schweiz im Rahmen des FATCA-Abkommens bereits seit 2015 einseitig Daten. Den AIA-Standard der OECD will die Schweiz bis auf weiteres aber nur auf Staaten ausweiten, mit denen sie enge politische und wirtschaftliche Beziehungen pflegt. In der Praxis kommen dabei nur Länder infrage, die ihren Steuerflüchtlingen aus Schweizer Sicht sinnvolle Regularisierungsmöglichkeiten für ihr unversteuertes Geld anbieten.

Eine weltweite Zweiklasseninformationsgesellschaft

Für die allermeisten Länder ausserhalb von OECD und EU bleibt ein automatischer Informationsaustausch mit der Schweiz deshalb vorerst unerreichbar. So läuft die offizielle Schweizer Politik im Kampf gegen Steuerhinterziehung seit längerem auf eine Zebrastrategie des Finanzplatzes hinaus: Weissgeld aus den reichen Ländern des Nordens, Schwarzgeld aus den armen Ländern des Südens. Unter den OECD-Ländern entsteht eine Art Transparenzklub für den internationalen Datenaustausch zwischen Steuerbehörden, von dem die meisten ärmeren Länder bis auf weiteres ausgeschlossen bleiben. In Sachen Steuertransparenz teilen die neuen OECD-Regeln die Welt faktisch in zwei Klassen: Hier die Wissenden, dort die Nicht-Wissenden.

Schweizer Vermögensverwalter haben sich damit bereits arrangiert. Sie versuchen schon seit Jahren, vor allem in Asien und Afrika vermögende Neukunden zu gewinnen. So sagte die französische Ex-UBS-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Stéphanie Gibaud im April 2015 in einem Interview mit der argentinischen Zeitung «Buenos Aires Herald»: «Als die UBS 2009 in den USA aufflog, rechnete die Schweiz damit, dass die europäischen und US-amerikanischen Regulatoren gegen diese Schweizer Banken vorgehen werden. Also begann die UBS ab 2009, 2010 ihr Geschäft auf die Schwellenländer zu fokussieren und versuchte in Netzwerke potentieller Kunden in den ‚emerging markets‘ vorzudringen, [...] andere Banken machten wahrscheinlich dasselbe.»

Dabei sind es gerade die ärmeren Länder in Asien oder Afrika, deren Fiskusse überdurchschnittlich stark unter Steuerflucht leiden. Denn einzelne Vermögen machen in ärmeren Ländern einen viel höheren Anteil am Steuerertrag aus als in reichen. Umso grösser ist der Schaden, der ein einzelner Steuerhinterzieher dort anrichtet. Dem Nigerianer Aliko Dangote, mit 15,4 Milliarden Dollar Vermögen der reichste Afrikaner überhaupt, steht in Nigeria ein jährliches Pro-Kopf-Einkommen von 1692 US-Dollar gegenüber. Zum Vergleich: Die reichste Familie der Schweiz, jene von Ikea-Gründer Ingwar Kamprad, verfügt über ein Vermögen von 44,5 Milliarden Dollar. Das ist zweieinhalb Mal so viel wie jenes von Dangote. Das Schweizer Pro-Kopf-Einkommen beträgt derweil 81'324 Dollar, was dem 48-fachen von jenem Nigerias entspricht.

Steueramtshilfe zugunsten der Armen bleibt Theorie

Der Name des Unternehmers Aliko Dangote taucht auch prominent in den Datensätzen der «Swiss Leaks» und der «Panama Papers» auf. In den Swiss Leaks aus dem letzten Jahr befindet er sich in Gesellschaft von über 5000 weiteren afrikanischen Kunden der Schweizer Niederlassung der britischen Bank HSBC. Es handelt sich um Einzelpersonen und um Firmen aus über fünfzig afrikanischen Staaten, die über die Genfer HSBC-Filiale unversteuertes Kapital zirkulieren liessen. Die Heimatstaaten dieser Steuerhinterzieher werden in absehbarer Zeit keine Chance auf einen automatischen Informationsaustausch mit den Schweizer Steuerbehörden haben. Wenn sie aber wie Nigeria oder die Schweiz Mitglied der multilateralen Amtshilfekonvention von OECD und Europarat sind, können sie ein Steueramtshilfegesuch bei der Schweizer Steuerverwaltung stellen und auf diesem Weg an unversteuerte Gelder ihrer Bürgerinnen und Bürger gelangen.

Allerdings gibt es auch hier hohe Hürden, wie das Beispiel Indien zeigt: Von dort liegen der Steuerverwaltung in Bern seit den Swiss Leaks Hunderte Anfragen auf Steueramtshilfe im Zusammenhang mit HSBC-Kundendaten indischer Staatsbürger vor. Sie darf diese allerdings bis auf weiteres nicht beantworten, da sich der Bundesrat seit dem letzten Herbst weigert, den Entwurf für eine entsprechende Gesetzesänderung zur Ausweitung der Steueramtshilfe auf sogenannt gestohlene Daten dem Parlament vorzulegen. Erst diese Gesetzesausweitung würde diese Form der Amtshilfe zu einem probaten Mittel für Staaten machen, die nicht zum erlauchten AIA-Club gehören. Die Ausweitung der Amtshilfe auf gestohlene Daten ist denn auch verbindlicher Teil des neuen OECD-Standards in der internationalen Steueramtshilfe. Wer dieses Kriterium nicht erfüllt, läuft Gefahr, im zweiten Teil des Länderexamens des Global Forums für Steuertransparenz der OECD, wo die Fortschritte der einzelnen Teilnehmerländer bei der Umsetzung der neuen Standards evaluiert werden, hängen zu bleiben. Zurzeit erstellt das Forum seinen Bericht über die Schweiz. Beispielsweise Indien und Nigeria könnten als Mitglieder des Forums den Aufstieg der Schweiz in die 3. Phase des Examens verhindern. Dann könnte die Schweiz erneut auf schwarzen Listen von OECD-Ländern landen. Auf das Ergebnis des Examens darf man also gespannt sein.

Dieser Artikel wurde in der Sommerausgabe 2016 von GLOBAL+ publiziert

Der Austausch von Schweizer Bankkundendaten mit den Staaten der Welt.

Artikel teilen

Artikel

Spuckt Indien der Schweiz in die OECD-Suppe?

23.06.2016, Finanzen und Steuern

Hunderte von Anfragen auf Steueramtshilfe aus Indien sind in der Schweiz pendent. Kommt die Schweiz wieder auf eine schwarze Liste? Und was genau war Thema beim Blitzbesuch von Premier Modi?

Heute Morgen empfing Bundespräsident Johann Schneider-Ammann den indischen Premierminister Narendra Modi in Genf zu einem offiziellen Kurzbesuch. Der Wirtschaftsminister soll dabei mit Modi gemäss Mitteilung seines Departementes vor allem über das geplante Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Indien gesprochen haben. Weiter soll es auch um finanzpolitische Fragen gegangen sein. Vor allem diese sind im schweizerisch-indischen Verhältnis zurzeit von einiger Brisanz. Indische Medien spekulierten in den letzten Tagen darüber, dass die indische Regierung kurz vor dem Abschluss eines Abkommens zur Aktivierung des automatischen Informationsaustausches über Bankkundendaten (AIA) zwischen den Steuerbehörden der beiden Länder stehen soll. Indien hätte daran ein sehr grosses Interesse, da indische StaatsbürgerInnen gemäss der Schweizerischen Bankiervereinigung bis zu zwei Milliarden Franken auf Schweizer Banken parkiert haben sollen. Davon konnten die indischen Behörden über Steueramnestien bisher erst 500 Millionen nach Indien zurückführen.

In zwei Wochen wird der Schweizer Staatsekretär für internationale Finanzfragen Jacques de Watteville in Indien erwartet. Unter Druck dürfte der Staatssekretär dabei vor allem wegen hunderter hängiger indischer Steueramtshilfegesuchen stehen, welche die Schweizer Steuerverwaltung seit einiger Zeit unbeantwortet lässt. Sie stammen aus den «Swiss Leaks» der Genfer Filiale der britischen HSBC-Bank, die der französische Whistleblower und ehemalige HSBC-Mitarbeiter Hervé Falciani 2015 leakte. Falciani wurde vom Schweizer Bundesstrafgericht mittlerweile wegen Wirtschaftsspionage zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die mutmasslichen indischen SteuerhinterzieherInnen mit Konten bei der HSBC kommen dagegen bis jetzt ungeschoren davon.

Die Schweizer Steuerverwaltung darf die indischen Amtshilfeanfragen allerdings bis auf weiteres gar nicht beantworten, da sich der Bundesrat seit dem letzten Herbst weigert, den Entwurf für eine entsprechende Gesetzesänderung zur Ausweitung der Steueramtshilfe auf gestohlene Daten dem Parlament vorzulegen. Bis dieses die Gesetzesänderung abgesegnet hat, bleiben der Steuerverwaltung die Hände gebunden. Der Bundesrat nimmt damit nicht nur ein gestörtes Verhältnis zum wichtigen Handelspartner Indien in Kauf, er setzt auch erneut die internationale Reputation des Schweizer Finanzplatzes aufs Spiel: Denn die Ausweitung der Steueramtshilfe auf geleakte Daten wie den HSBC-Files ist im Sinn des neuen OECD-Standards in der internationalen Steueramtshilfe. Wer die damit verbundenen Kriterien im zweiten Teil des Länderexamens des Global Forums für Steuertransparenz der OECD nicht erfüllt, läuft Gefahr im Examen durchzufallen. Die erste Phase des Länderexamens hat die Schweiz bestanden, zurzeit erstellt das Forum den zweiten Bericht über die Schweiz. Indien könnte gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des Forums (etwa Argentinien oder Nigeria) verhindern, dass die Schweiz besteht. Fällt die Schweiz durch, kann sie erneut auf schwarzen Listen der OECD oder der G20-Länder landen.

Dem Vernehmen nach übt Indien im Global Forum tatsächlich massiven Druck auf die Schweiz aus. Soll der Besuch von Staatssekretär de Watteville in New Delhi also ein Erfolg werden, wäre der Bundesrat gut beraten, die Ausweitung der Steueramtshilfe auf gestohlene Daten nun endlich ins Parlament zu schicken.

Artikel teilen