Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Entretien avec Attiya Waris

11.12.2025, Finances et fiscalité

Attiya Waris explique comment, en tant qu'experte indépendante auprès de l'ONU, elle établit un lien entre la question de la dette, la politique fiscale et les droits humains et pourquoi la Banque des Règlements Internationaux (BRI) à Bâle est largement sous-estimée.

Un colosse de l’architecture financière internationale trône au-dessus de la gare de Bâle et reste pourtant étonnamment invisible : le siège principal de la Banque des Règlements Internationaux.

© picture alliance/Rolf Haid

Professeure Attiya Waris, le monde a beaucoup changé depuis votre entrée en fonction en 2021 : la « polycrise » s'est fortement accélérée en raison des conséquences multiformes de la pandémie et des nouveaux conflits à Gaza, au Soudan et en Ukraine. Comment ces bouleversements influencent-ils votre travail ?

À ma connaissance, chaque pays du monde traverse ses propres crises, qu'elles soient géopolitiques, économiques, politiques ou financières. Cet automne, plusieurs gouvernements ont changé de premier ministre ou de président en très peu de temps. Certains ont accédé au pouvoir grâce aux réseaux sociaux. Dans plusieurs pays du monde, des jeunes manifestent dans la rue. Le défi consiste à répondre à leurs préoccupations très réelles et à y faire face. À cela s'ajoutent des crises artificielles, comme la militarisation croissante à l'échelle mondiale ou les politiques d'austérité drastiques mises en œuvre dans de nombreux pays.

En Suisse, nous devons lutter fermement contre les attaques politiques visant un budget de développement déjà insuffisant. Voyez-vous des pays qui vont à contre-courant ?

Je reviens tout juste du Koweït. Là-bas, on m'a dit qu'on souhaitait stabiliser le budget, voire l'augmenter. C'est une petite lueur d'espoir dans un contexte actuel plutôt morose. Sur tout notre continent, une lutte féroce fait en outre rage entre la Chine et l'Occident pour leur influence géopolitique en Afrique, qui se traduit par la construction d'infrastructures par des entreprises occidentales et chinoises.

Attiya Waris est professeure de droit à l'Université de Nairobi. Elle est seulement la deuxième professeure de droit ordinaire au Kenya et la première professeure issue d'une minorité religieuse et ethnique du pays. Ses premières recherches portaient sur le développement et le renforcement des liens entre finance et développement à travers la fiscalité, la dette et les flux financiers illicites.

Quel rôle jouent les institutions multilatérales dans la définition des règles du système financier mondial ?

Une institution souvent sous-estimée dans l'architecture actuelle du système financier est la Banque des Règlements Internationaux (BRI), basée à Bâle. Elle détient en effet la connaissance de chaque transaction financière dans le monde. Ces données sont évidemment extrêmement importantes et ne devraient pas être entre les mains d'une institution entièrement privée. Je suivais de près la BRI avant de travailler à l'ONU. Vu son rôle crucial, il est frappant de constater à quel point elle est généralement invisible.

Pourquoi est-il si important que de telles institutions soient transparentes ?

Imaginons que nous souhaitions introduire une taxe mondiale sur les transactions, comme nous l'avons déjà tenté par le passé : comment estimer les recettes fiscales potentielles sans connaître les transactions réelles ? Dès lors, comment les impôts doivent-ils être prélevés ? Les impôts appartiennent à la société, à la collectivité, qui les perçoit parce qu'elle en a besoin. Il s’agit de données essentielles pour les autorités financières, la société civile et les chercheuses et chercheurs, garants de l’intégrité du système.

La Banque des Règlements Internationaux (BRI) est la plus ancienne institution financière internationale. Fondée en 1930, elle avait pour mission de gérer le règlement des réparations allemandes, récemment renégociées après la Première Guerre mondiale. Organisée comme une société anonyme, dont le siège est à Bâle, elle n'a pour actionnaires que les banques centrales de 63 pays (contrairement à la Banque nationale suisse, membre de la BRI, qui compte également des actionnaires privés). La BRI assiste ses membres dans la gestion de leurs réserves de change et intervient sur les conditions des marchés économiques et financiers, ainsi que sur la stabilité monétaire et financière internationale. Elle héberge aussi le secrétariat du Conseil de stabilité financière (CSF) et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Quelles sont vos relations avec les institutions de Bretton Woods – la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le FMI ?

Elles sont très difficiles. Tout d'abord, j'ai du mal à avoir accès aux réunions importantes, ce que je trouve révoltant compte tenu de mon rôle aux Nations Unies. Mais, abstraction faite de ma situation personnelle, ces institutions ont été chargées, dans le cadre du Pacte pour l'avenir de l'ONU de l'année dernière, de développer une nouvelle architecture financière. Or, il n’y a rien, aucun rapport, pas même une rumeur. Le manque de transparence des institutions de Bretton Woods est particulièrement préjudiciable lorsqu'il s'agit d'accords de crédit entre créanciers et débiteurs publics. Ils affectent des populations entières, mais nous ignorons leur contenu. Ces institutions devraient être tenues de publier de tels documents.

Le Fonds monétaire international, dominé par les pays du Nord, garde de nombreux accords secrets : la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, avec une journaliste à Washington. © Reuters/Ken Cedeno

Le document final de la 4e Conférence de l'ONU sur le financement du développement, qui s'est tenue en juillet à Séville, contient des lacunes considérables. Les aspects les plus positifs de ce que l’on appelle le Compromiso de Sevilla sont probablement ceux qui traitent de la fiscalité et du développement durable. Ce débat prend de l’importance dans les négociations sur la convention fiscale de l'ONU. Quel est votre avis à ce sujet ?

Pendant longtemps, le Comité d’expert·e·s de la coopération internationale en matière fiscale de l’ONU, créé en 1968, a été la seule plateforme de discussion sur la politique fiscale à l’ONU. Il est composé de fiscalistes hautement spécialisés, peu au fait des droits humains et qui ne se sont jamais vraiment intéressés au débat politique sur la fiscalité aux Nations Unies. Par conséquent, l'un des principaux défis dans le contexte onusien a toujours été l'absence de dialogue sur la fiscalité et les droits humains. Depuis le début de mon mandat, l'une de mes préoccupations majeures a été de rapprocher New York, où se concentrent les affaires économiques et sociales, et Genève, où les droits humains constituent l’élément central. Pour moi, il s'agissait avant tout de lier fiscalité et droits humains.

Les négociations sur une convention fiscale de l'ONU constituent-elles un tournant à cet égard ?

Pas vraiment, car les délégués des pays négociant la convention sont eux aussi majoritairement des experts fiscaux. Aucune négociatrice et aucun négociateur spécialisé dans les droits humains, le développement durable ou le commerce n'est impliqué. Il s'agit uniquement de fiscalité. À cet égard, rien ne change pour l'instant.

En fait, même du point de vue de la justice fiscale, il n'est pas si simple d'aborder ce sujet : il existe des droits humains qui font obstacle aux objectifs d'une plus grande justice fiscale, d'une répartition équitable des droits d'imposition entre toutes les régions du monde, d'une imposition progressive ou de la transparence fiscale, notamment le droit de propriété.

Oui, cela nous amène à la question des droits humains en jeu. Et c'est là que la perspective européenne, qui est bien sûr aussi celle de la Suisse, pose un grand problème : jusqu'à présent, l'argument principal de l'Europe était que ces négociations faisaient double emploi avec les réformes de l'OCDE et qu'elles étaient donc inutiles. Mais on ne peut pas parler de duplication si, pour l'original, les trois quarts du monde se sont sentis exclus d'emblée de la prise de décision. En outre, il est extrêmement problématique que des pays européens, traditionnellement reconnus pour être des champions des droits humains, cherchent à contourner le système et à l’écarter du débat.

Qu'entendez-vous à ce sujet de la part des représentant·e·s des États du Sud global ?

Certains d'entre eux ont fait des expériences négatives avec le discours sur les droits humains. La responsabilité en incombe aux pays du Nord global, car ils ont instrumentalisé ces droits pour punir ou accuser les autres d'incompétence, de mauvaise gouvernance ou de mauvaise gestion. Parallèlement, ils ont ignoré le fait que les pays examinés ne disposaient pas de ressources fiscales suffisantes pour remplir leurs obligations en matière de droits humains.

Ce ne sont donc pas seulement les fiscalistes qui ont ignoré les droits humains, mais aussi les spécialistes des droits humains à l'ONU qui n'ont pas su reconnaître comment les règles fiscales internationales actuelles entravent la mise en œuvre des droits humains ?

Oui, puis certains spécialistes européens des droits humains ont déclaré vouloir appliquer les normes européennes en la matière, ce qui reviendrait à reconnaître que, selon la Convention européenne des droits de l'homme, les entreprises ont également des droits humains. Cela ouvre la voie à des débats sur le droit à la vie privée, que vous avez évoqués précédemment. Cela peut être très préjudiciable à une politique de transparence fiscale efficace.

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Article

04.12.2025, Finances et fiscalité

Début décembre, une nervosité palpable règne quant à la possibilité d’une nouvelle crise financière imminente. Le niveau d’endettement élevé de certains pays en est une des raisons. En Suisse, on tire de cette situation de nouveaux arguments fallacieux en faveur du frein à l'endettement.

La nervosité règne sur les marchés financiers, mais aussi au Parlement fédéral, car le frein à l'endettement est sans cesse utilisé comme argument fallacieux. © Services du Parlement 3003 Berne/Béatrice Devènes

On observe divers signes et déclencheurs potentiels d'une crise financière. Le marché boursier américain connaît par exemple des conditions qui rappellent la période précédant l'éclatement de la bulle Dotcom dans les années 2000. Le cours des actions d'entreprises qui ne font pas de bénéfices s’envole. Cette fois-ci, il est bien sûr question d’intelligence artificielle (IA). Le cours des actions de dix entreprises d'IA, toutes déficitaires, a augmenté de 1 000 milliards de dollars en un an, soit plus que le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse.

La directrice générale actuelle du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, s'inquiète quant à elle des institutions financières non bancaires (IFNB). IFNB est l'abréviation technocratique de « banque parallèle » (shadow banking) ; ce terme englobe les fonds spéculatifs, les sociétés de capital-investissement et les investisseurs institutionnels qui, bien qu’effectuant parfois les mêmes opérations que les banques, ne sont pas soumis à la même réglementation ni à la même supervision. Risqué et fortement endetté, ce système bancaire parallèle est aujourd’hui plus important que le système financier réglementé et, de surcroît, y est lié de multiples façons. Cela accroît les risques et les rend incalculables.

Et puis il y a celles et ceux qui ont toujours considéré l’augmentation de la dette publique comme le plus grand danger et qui ont des raisons de la craindre compte tenu de la politique fiscale et budgétaire de Trump. C'est ce scénario d'un dérapage de la dette publique qui est présenté comme argument en faveur du frein à l’endettement au pire moment possible (nous y reviendrons plus loin). Deux versions sont avancées : une maladroite et une plus convaincante. Les deux sont erronées.

Ne pas laisser les choses se gâter

L'argument est le suivant : seul le frein à l'endettement empêche que les dettes prennent chez nous des proportions dangereuses. Scientifiquement, il n'est pas possible de définir un seuil de dette publique au-delà duquel elle devient dangereuse. Mais avec un taux de 17,2% (voir graphique en bas), la dette de la Suisse est si faible que c'est là le véritable problème. Un groupe d'experts de la Confédération (qui, soit dit en passant, était favorable au frein à l'endettement) l'a formulé ainsi en 2017 : « Un niveau d'endettement très bas pourrait être source de problèmes pour les marchés financiers. Si le marché des obligations de la Confédération se rétractait fortement et n’était presque plus liquide, le fonctionnement des marchés financiers pourrait être compromis. »

Mais supposons que la dette suisse augmente très rapidement et dans de fortes proportions. Une dette publique élevée peut effectivement devenir problématique si l’on ne peut contracter de nouvelles dettes qu'à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Les États ne pouvant rembourser leurs dettes sur les fonds publics, mais devant plutôt solder les anciennes dettes en en contractant de nouvelles, cela devient évidemment fâcheux si ce mécanisme s'enraye. La situation est encore pire si les créanciers refusent catégoriquement d’acheter de nouvelles obligations d’État. De même, une forte dévaluation de la monnaie nationale est inconfortable, car le service de la dette en devises étrangères devient plus coûteux. Les pays du Sud global connaissent régulièrement de telles crises de leur dette souveraine.

Pour la Suisse, une telle situation est totalement irréaliste. Les obligations d’État suisses (les Eidgenossen en allemand) sont très demandées, surtout en temps de crise. Cela exclut un choc des taux d'intérêt et une « grève » des créanciers. Le franc suisse est également considéré comme une valeur refuge et tend donc à se renforcer en période de crise (ce qui pourrait alors poser un problème pour l'économie réelle, mais certainement pas s’agissant de la dette).

Un regard sur l'histoire montre aussi qu’une dette publique plus élevée est sans danger pour la Suisse : après les deux guerres mondiales, la dette de la Confédération s'élevait à 9 milliards de francs, soit environ 50% du produit intérieur brut de l'époque. Cela n'a en rien empêché notre pays d'atteindre des taux de croissance élevés au cours des décennies suivantes. Et cela vaut également pour le long terme : entre 1894 et 2014, la dette publique suisse n'a pas eu d'influence négative sur la croissance du PIB ni augmenté les taux d'intérêt à long terme. Le taux d'endettement moyen durant cette période était de 49,2%.

La ministre des finances Karin Keller-Sutter instrumentalise la crainte (qu’elle partage manifestement) d’une crise mondiale de la dette pour défendre avec plus de subtilité le frein à l’endettement. Sous l'effet d'un bref repli boursier début août, elle a déclaré au quotidien Blick : « L'endettement aux États-Unis et en Europe est un risque pour la stabilité financière internationale et pour la Suisse ». Le frein à l'endettement, a-t-elle affirmé, est un instrument permettant à notre pays de se prémunir contre ce risque.

Alliance Sud a calculé pour la première fois la marge de manœuvre financière dont disposerait la Suisse en cas de réforme de son frein à l'endettement. Elle a également examiné un scénario de crise financière et peut affirmer avec certitude que la situation est sous contrôle.

Considérons d’abord un scénario où le frein à l'endettement est appliqué au sens strict. En 2003, il a été présenté aux électrices et aux électeurs comme un dispositif visant à freiner l'augmentation de la dette, comme son nom l’indique. C'est ce qui a été accepté dans les urnes ; or, le Parlement a imposé une mise en œuvre qui ne vise pas un ralentissement de la croissance de la dette, mais sa réduction permanente.

Les calculs d'Alliance Sud montrent qu’un relèvement du niveau d’endettement mesuré en pourcentage du PIB, au niveau de 2003, année de l’introduction du frein à l’endettement (24,9%, brut selon la définition de Maastricht), permettrait de dégager 153 milliards de francs d'ici 2035, soit 15,3 milliards par an. La Suisse conserverait alors le troisième niveau d'endettement le plus bas d'Europe, mesuré au niveau de 2024. Seules la Bulgarie et l'Estonie se situeraient en dessous de ce niveau.

C'est pourquoi les arguments semant la panique face à la dette surviennent au pire moment en Suisse : lors de la session d'hiver 2025, le Parlement a entamé les négociations sur le programme d'allègement budgétaire 2027, en réalité un lourd programme d’austérité, pénalisant fortement la coopération internationale. Ce programme vise à économise 5,4 milliards de francs entre 2027 et 2029. Ces coupes, qui nuiront notamment à l'égalité des chances dans l'éducation, à l'intégration des réfugiés et à la protection du climat, sont donc totalement injustifiées. Les chiffres bruts montrent que la Suisse dispose d'une énorme marge de manœuvre pour s'endetter davantage et réaliser des investissements futurs ou, si nécessaire, se réarmer plus rapidement que ne le permet le budget ordinaire. De même, des dépenses extraordinaires ponctuelles ou limitées dans le temps, comme celles liées au soutien de l'Ukraine, pourraient être financées par un endettement hors du frein à l'endettement.

La crise du coronavirus n’a-t-elle pas démontré que le frein à l'endettement permettait de constituer des réserves pour les périodes difficiles ? Cela a certes souvent été présenté comme tel lors de la crise du Covid, mais ce n'est pas vrai pour autant. Le frein à l'endettement n’implique pas que l’on épargne pendant les années fastes pour les années difficiles. La mise en œuvre du Parlement prévoit que les excédents dans les comptes de l'État (c'est-à-dire les fonds non utilisés) doivent être entièrement affectés à la réduction de la dette. Par conséquent, l’aide liée au coronavirus a été financée par de nouveaux emprunts. Et compte tenu du niveau d’endettement encore très faible, cela aurait été possible même si la dette n’avait pas été réduite au préalable. Le frein à l'endettement n’a tout simplement pas été pertinent pour surmonter la crise du coronavirus.

La Suisse a également la possibilité d'accroître sa dette même en cas de crise financière. Le principal risque pour elle a pour nom UBS, quel que soit l'élément déclencheur de cette crise. Imaginons que notre pays doive débourser 200 milliards de francs pour renflouer UBS. Supposons en outre que cela se produise en pleine pandémie, engendrant 100 milliards de francs supplémentaires. Ces deux crises sont possibles, même s'il est peu réaliste qu’elles se produisent simultanément. Tout cela après que 153 milliards de francs aient déjà été investis, portant ainsi le taux d’endettement au niveau de 2003. Même cette hypothèse extrême montre que la marge de manœuvre est considérable. Si le taux d’endettement était porté à 60 %, 536 milliards de francs seraient disponibles en l’espace de dix ans par rapport à aujourd’hui. Avec un tel taux d’endettement, notre pays se situerait alors dans la moyenne basse des pays européens.

Mais une réduction supplémentaire de la dette, inévitable avec le plan d'austérité, est préjudiciable. La réduction de la dette n'est pas sans conséquences, comme l'a souligné le groupe d'experts de la Confédération déjà mentionné : « Il est important de garder à l'esprit que la réduction de la dette a aussi des coûts économiques et que l’avantage marginal d'une nouvelle réduction de la dette diminue d’autant plus que le niveau d’endettement est bas. » Le FMI, véritable organe de surveillance de la dette mondiale, a conseillé à la Suisse en 2019 de procéder à une application restrictive de la règle du frein à l'endettement, ce qui lui permettrait de dégager une marge de manœuvre pour des dépenses supplémentaires, notamment pour faire face aux tendances économiques à long terme.

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Communiqué

10.11.2025, Finances et fiscalité

Les négociations les plus cruciales en matière de politique fiscale se déroulent actuellement dans le Sud global, une première dans l'histoire du multilatéralisme : en parallèle à la Conférence de l’ONU sur les changements climatiques à Belém, au Brésil, des négociations sur le contenu de la nouvelle convention fiscale de l’ONU se tiendront ces dix prochains jours à Nairobi, au Kenya.

Des automobilistes passent devant le bidonville de Kibera avec en arrière-plan la silhouette du quartier Upper Hill à Nairobi.

© REUTERS/Thomas Mukoya

Les négociations de Nairobi marquent un tournant historique dans le multilatéralisme fiscal : pour plaire à leur principal ennemi, Donald Trump, les Etats membres de l’UE édulcorent encore davantage les règles de l'OCDE, déjà très timides, dans le système fiscal international. Sous la pression économique et géopolitique du gouvernement américain d'extrême droite, ils sacrifient ainsi leurs propres acquis en matière de politique fiscale, obtenus sous l'égide de l'OCDE ces 15 dernières années. À l'inverse, les pays du Sud global, sous la houlette des pays africains, font avancer la convention fiscale de l’ONU. Parce que les États-Unis, sous la présidence de Trump, ont adopté une ligne hypernationaliste et que l'UE capitule devant lui, la convention de l’ONU représente le dernier espoir pour le multilatéralisme fiscal.

L'alternative serait un retour aux règles fiscales internationales fondées uniquement sur des relations bilatérales. Cela instaurerait une loi du plus fort sans contrôle, au profit des multinationales et du fisc des grandes puissances économiques comme les États-Unis ou la Chine, ainsi que des petits États riches pratiquant le dumping fiscal comme l'Irlande ou la Suisse. Cette dernière suit logiquement avec bienveillance la poursuite de l’édulcoration des règles de l'OCDE et plaide pour une convention aussi faible que possible à l'ONU.

C'est irresponsable dans la perspective de la conférence sur le climat de Belém aussi : si l'on veut lutter efficacement contre l'aggravation de la crise climatique, il faut trouver de nouvelles sources de financement climatique international, au-delà des mécanismes établis. Au niveau mondial, celles-ci ne peuvent être accessibles de manière équitable que par le biais d'un système fiscal international fondé sur des règles négociées dans le cadre de l'ONU.

Dominik Gross, expert en politique fiscale internationale chez Alliance Sud, suit les négociations sur place avec une centaine de représentant.e.s de la société civile et déclare : « Avec sa politique de dumping fiscal, la Suisse se nuit à elle-même. Comparée au reste du monde, elle a déjà subi un réchauffement deux fois plus important, et sans contre-mesures massives et rapides, cette situation va perdurer. La population suisse a donc un intérêt légitime à ce que tous les pays disposent des ressources nécessaires pour construire une économie décarbonée. »

Concrètement, les différents articles de la convention sont au programme de Nairobi cette semaine : un objectif clé du groupe africain et des ONG est la redistribution des recettes fiscales des pays sièges des multinationales vers les pays de production et de vente. En outre, un article de la convention est nécessaire pour accroître la transparence fiscale afin de rendre visibles les transferts de bénéfices des sociétés multinationales et les avoirs offshore des riches particuliers. La semaine prochaine, les négociations porteront également sur un protocole relatif aux procédures de prévention et de règlement des différends. Elles doivent renforcer les intérêts des pays du Sud.

Pour tout complément d’information :

Dominik Gross, expert en politique fiscale chez Alliance Sud, dominik.gross@alliancesud.ch, tél. +41 078 838 40 79

Partager l'article

Communiqué

19.09.2025, Finances et fiscalité

Le projet « Programme d’allègement budgétaire 2027 » adopté aujourd'hui par le Conseil fédéral prévoit des coupes transversales. Tout cela n'est pourtant pas nécessaire : la situation financière de la Suisse n'est pas tendue, comme le montre une nouvelle analyse d'Alliance Sud. Le budget fédéral est uniquement étranglé par le frein à l'endettement, un frein extrêmement rigide.

Quand l'austérité dogmatique bloque l'avenir : le frein à l'endettement suisse empêche également les investissements urgents là où les besoins sont les plus grands. Place de la Nation à N'Djamena, au Tchad.

© Sven Torfinn / Panos Pictures

Qu'il s'agisse de l'éducation, des médias ou des tâches sociales, les mesures de réduction fédérales ne sont pas sans conséquences dans tous les domaines. Souvent, elles entraîneront même une hausse des dépenses à l'avenir, par exemple dans la protection du climat. Dans la coopération internationale, les conséquences sont particulièrement dramatiques pour les populations du Sud global. En raison des coupes déjà prévues dans la planification financière, les fonds disponibles en Afrique subsaharienne fondront de 35 % d'ici 2028. Et ce, alors que le retrait des États-Unis pourrait entraîner la mort de plus de 14 millions de personnes supplémentaires ces cinq prochaines années.

Ce n’est pas une fatalité : la Suisse a un taux d'endettement historiquement bas de 17,2 % du PIB (selon la définition de Maastricht utilisée par la Banque nationale, il n’est même que de 13,7 %). Les coûts de la pandémie de coronavirus n’ont entraîné qu’une légère hausse, et depuis, le taux d’endettement recule à nouveau. Lorsque le frein à l'endettement a été introduit en 2003, il devait ralentir l'augmentation de la dette. C'est ce que prévoit l'article constitutionnel adopté par le peuple et c'est ainsi que le Conseil fédéral l'avait prévu. Or, le Parlement en a fait un mécanisme de réduction automatique (voir l'analyse d'Alliance Sud).

Les calculs effectués sur mandat d'Alliance Sud montrent qu’une simple augmentation du taux d'endettement à 20 % d'ici 2035 permettrait de dégager 9,9 milliards de francs supplémentaires chaque année. Si l'on revenait à la situation qui prévalait lors de l'introduction du frein à l'endettement en 2003 (24,9 %, selon la définition de Maastricht), cela représenterait même 15,3 milliards par an.

« Largement de quoi couvrir les coûts supplémentaires liés à la guerre et aux crises, sans compromettre l'avenir par l'austérité », commente Andreas Missbach, directeur d'Alliance Sud, le centre de compétences pour la coopération internationale et la politique de développement. Il ajoute : « L'absolutisme du frein à l'endettement est souvent justifié par le fait qu’il crée une marge de manœuvre pour les crises futures. La crise la plus dangereuse pour la Suisse serait probablement un effondrement d'UBS – le Conseil fédéral entend-il économiser pour cela ? » Mais là aussi, selon les calculs d'Alliance Sud, un vent de panique n’est pas de mise. Même en cas d'augmentation du taux d'endettement au niveau de 2003, la Suisse pourrait encore se permettre un sauvetage exorbitant du nouveau géant UBS (300 milliards de francs), même si une pandémie sévissait au même moment (80 milliards). Et ce, sans dépasser le taux d'endettement de 60 % des critères de Maastricht de l'UE. »

Analyse de la dette publique suisse et du frein à l'endettement :

Pour de plus amples informations :

Andreas Missbach, directeur d’Alliance Sud

tél. 031 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch

Dominik Gross, expert en politique fiscale et financière d’Alliance Sud

tél. 078 838 40 79, dominik.gross@allliancesud.ch

Partager l'article

Communiqué

13.06.2025, Finances et fiscalité

Sous la pression internationale, la Suisse a enfin décidé de se doter d’un nouvel instrument pour lutter contre le crime économique : un registre des ayants droit économiques des sociétés. Le Parlement veut toutefois en réserver l’accès à certaines autorités, tandis que les médias et les ONG en sont totalement exclus. Pour Public Eye et Alliance Sud, cette nouvelle loi n’est de loin pas à la hauteur de son potentiel pour rendre la place financière suisse plus propre.

Communiqué de presse de Public Eye et d’Alliance Sud.

Le Conseil national a approuvé hier soir le projet timoré du Conseil fédéral sur la transparence des personnes morales, déjà érodé par le Conseil des États. Les fondations et les associations sont désormais définitivement exclues du champ d’application de la nouvelle loi. En ce qui concerne l’accès aux données, c’est également la version la plus minimaliste qui a été retenue. Les journalistes et les ONG spécialisées n’auront ainsi pas accès au registre de transparence, alors que l’Union européenne reconnaît explicitement leur « intérêt légitime » dans sa nouvelle directive anti-blanchiment. Les administrations fiscales ainsi que l’Office fédéral de la statistique ne bénéficieront pas non plus de la valeur ajoutée que représenteraient ces données pour leur travail.

La présomption d’exactitude des données, proposée par le Conseil des États, a en revanche été supprimée par le Conseil national. Elle aurait fourni aux banques un prétexte pour réduire leurs devoirs de diligence à une simple formalité, ce qui aurait marqué un recul par rapport à un statu quo déjà insatisfaisant. La procédure d’élimination des divergences aura lieu, en principe, à la session d'automne.

Les débats parlementaires comme la décision d'hier montrent que la création de ce registre de transparence minimaliste vise uniquement à satisfaire formellement les exigences internationales, et non à lutter efficacement contre la criminalité économique. C’est également ce qu’ont montré les interventions d'un grand nombre de parlementaires du camp bourgeois durant le débat d’hier. La majorité bourgeoise de la Berne fédérale continue donc de miser sur l'opacité de la place financière helvétique. On peut pourtant douter du futur de ce modèle économique, au vu du dernier indice d'opacité financière de Tax Justice Network. Car si le «score d’opacité financière» de la Suisse a progressé en trois ans, la taille de sa place financière, elle a diminué.

Plus d’infos auprès de :

Dominik Gross, Expert en politique fiscale chez Alliance Sud

078 838 40 79, dominik.gross@allliancesud.ch

Oliver Classen, Porte-parole de Public Eye

044 277 79 06, oliver.classen@publiceye.ch

Partager l'article

Communiqué

03.06.2025, Finances et fiscalité

Dans l'indice d’opacité financière publié aujourd'hui, la Suisse continue de faire très mauvaise figure. Et pourtant, à Berne, la place financière helvétique est toujours défendue bec et ongles comme un refuge pour les oligarques, un haut lieu pour les banques privées criminelles et un sanctuaire pour les conseillers financiers peu scrupuleux. Dès la semaine prochaine, le Conseil national aura une nouvelle occasion d’inverser la tendance.

© TJN

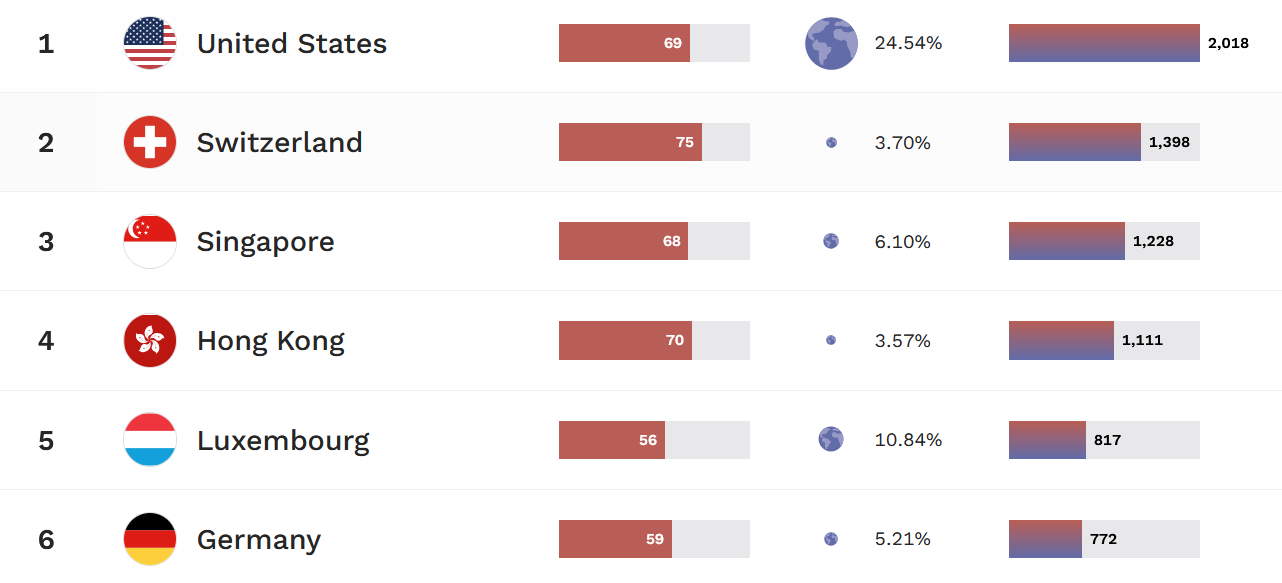

Dans le dernier indice d’opacité financière (Financial Secrecy Index, FSI) du Réseau pour la justice fiscale (Tax Justice Network, TJN), la place financière suisse obtient une fois de plus des résultats très négatifs. Elle se classe toujours au deuxième rang des places financières les plus opaques au monde, derrière les États-Unis, un pays qui, comme chacun sait, est en passe de devenir une oligarchie pure et simple. Dominik Gross, expert en politique fiscale et financière chez Alliance Sud, estime que depuis la dernière publication du FSI voilà trois ans, la politique suisse n'a pas progressé vers l'objectif qu'elle s'était fixé il y a longtemps, à savoir instaurer une stratégie de l'argent propre sur la place financière helvétique. Avec le paradis fiscal notoire de Guernesey, la Suisse affiche le taux d’opacité le plus élevé parmi les dix places financières les moins bien classées.

Si la Suisse n'est plus en tête du classement de l'opacité comme par le passé, ce n'est pas grâce à une transparence supérieure à celle des États-Unis, mais parce que sa place financière est plus petite que celle de ces derniers. La part des acteurs suisses dans le marché mondial des services financiers offshore diminue, mais l'opacité augmente. Dominik Gross explique : « Ce résultat montre que les responsables politiques suisses se trompent lorsqu'ils pensent que l'opacité favorise toujours la gestion de fortune. Avec leur jeu de cache-cache anachronique, ils nuisent plutôt à ce secteur. »

Le Conseil national aura l'occasion de renverser la tendance politique dès la semaine prochaine : dans le cadre de l'examen de la loi sur la transparence des personnes morales (LTPM), il se prononcera sur l'introduction d'un registre des ayants droit économiques des entreprises, qui est désormais la norme internationale. Le Conseil des États a toutefois tellement édulcoré le projet que sa mise en œuvre n'améliorera certainement pas la transparence de la place financière, mais pourrait même lui nuire. Ces lacunes protègent les oligarques russes, les banques privées criminelles et les conseillers véreux. « Le Conseil national devrait renvoyer le projet à sa commission des affaires juridiques afin que celle-ci propose une meilleure alternative que celle du Conseil des États », réclame Dominik Gross.

Pour tout complément d‘information :

Dominik Gross, expert en questions financières chez Alliance Sud

+41 (0)78 838 40 79, dominik.gross@alliancesud.ch

Partager l'article

Mise en œuvre de l'imposition minimale de l'OCDE

12.05.2025, Finances et fiscalité

La mise en œuvre de l'imposition minimale de l'OCDE en Suisse entraîne dans les cantons des avantages très controversés pour les multinationales en termes de politique financière et de développement. C'est ce qu’illustrent les exemples de Bâle-Ville et de Zurich, où des votations populaires auront lieu le 18 mai.

Syngenta SA, dont le siège est à Bâle-Ville, devrait remplir les conditions pour bénéficier du programme de promotion de la place économique dans le cadre de la mise en œuvre de l'impôt minimum. Photo : Vue sur la tour de la Foire de Bâle, au premier plan le bâtiment du groupe Syngenta. © Keystone / Laif / Max Galli

Le 18 mai, des scrutins importants relatifs à la politique fiscale auront lieu dans les cantons de Bâle-Ville et de Zurich. Les gouvernements des deux cantons ont présenté des projets en réponse à l'introduction de l'imposition minimale de l'OCDE par la Confédération. Ces derniers reflètent précisément ce qu’Alliance Sud avait dénoncé depuis longtemps : l‘impôt minimum de l'OCDE devient, au plus tard au niveau cantonal, un système qui récompense les multinationales et la partie très privilégiée de leur main-d’œuvre.

Les réformes fiscales dans les deux cantons sont motivées par une dynamique déclenchée par la création de l'impôt minimal de l'OCDE, qui s'est déjà fait sentir l'année dernière ailleurs en Suisse. Elle avait été prédite dès 2021 par nombre d’observatrices et d’observateurs critiques de l‘OCDE, lorsque les États en négociation au sein de l’OCDE se sont accordés sur cette réforme :

À Zurich, c’est le scénario du point 3 qui prévaut actuellement. Jusqu'à présent, le taux moyen d'imposition des bénéfices dans le canton était de 19,6 %. Le Conseil d’État et le Grand Conseil souhaitent désormais le réduire à 18,1 %. Dans le canton le plus peuplé de Suisse, dont les établissements d'enseignement, les services de santé et les infrastructures de transport ont une portée bien au-delà des frontières cantonales, cela pourrait entraîner des pertes fiscales potentielles de 350 millions de francs par an. Issus des partis de centre-gauche et des syndicats, les opposants à la réforme craignent donc des réductions drastiques dans ces domaines. Les partisans de la réforme, issus du centre-droit et menés par le directeur des finances Ernst Stocker (UDC), craignent quant à eux que les entreprises ne délocalisent vers les paradis fiscaux de Zoug ou de Schaffhouse, qui ont certes l'intention d'augmenter leur taux d'imposition à 15 %, mais qui ont également décidé (Schaffhouse) ou prévoient d'accorder (Zoug) des exceptions et des subventions. Ces partisans n'hésitent d'ailleurs pas à tromper – pour employer un euphémisme – l’électorat dans leur campagne : « Bon pour nous tous » et « Mieux pour ton porte-monnaie » sont deux de leurs slogans. Or, le projet ne prévoit pas le moindre allègement fiscal pour les personnes physiques.

Au coude du Rhin, ce sont les cas des points 1 et 2 que l’on observe : d'une part, le gouvernement et le Parlement, sous l'impulsion des conseillers d'État socialistes Tanja Soland (directrice des finances) et Kaspar Sutter (directeur de l'économie), souhaitent augmenter le taux d'imposition ordinaire des grandes entreprises dont le chiffre d'affaires atteint 750 millions de francs, et ce de manière à ce qu'elles soient exemptées de l'impôt complémentaire national par lequel la Confédération met en œuvre l'imposition minimale de l'OCDE. Le canton le plus riche et le moins endetté de Suisse (produit intérieur brut moyen par habitant en 2022 : 209 782 francs) garantit ainsi que 100 % des recettes supplémentaires resteront dans le canton. Sinon, 25 % auraient été versés à la Confédération. Or, nul n’ignore que la marge de manœuvre financière de cette dernière est artificiellement réduite par la majorité politique à Berne pour des raisons irrationnelles – mot-clé ici : le frein à l’endettement.

Le Conseil d'État bâlois table ainsi sur des recettes supplémentaires de 300 à 500 millions de francs par an. À titre de comparaison, comme le modèle bâlois d’application de l'imposition minimale de l'OCDE fait école dans de nombreux cantons, la Confédération ne peut guère compter sur beaucoup plus d'argent à moyen terme. On peut supposer qu'au final, les 207 510 Bâloises et Bâlois bénéficieront d'un supplément équivalent à celui des 8,7 millions d'autres Helvètes.

Avec la révision de la loi sur la promotion économique (Standortförderungsgesetz), qui sera soumise au vote à Bâle ce week-end, ce demi-milliard de francs ne profitera toutefois pas à l'ensemble de la population bâloise. Et encore moins aux populations des pays où certaines entreprises bâloises réalisent une part importante de leur valeur ajoutée, comme l’avait proposé Alliance Sud au plan national et comme l’exige désormais le comité référendaire à Bâle. Au contraire, 80 % des millions de francs seront versés aux grandes entreprises bâloises via un fonds, le reste étant accessible aux PME. Mais rien ne sera consacré aux services publics. Les subventions que le fonds peut octroyer et qui sont attribuées par le Département de l'économie publique de Bâle – sans que le Grand Conseil ait son mot à dire – sont officiellement présentées comme des mesures en faveur de « l'innovation, de la société et de l'environnement ». Les entreprises doivent ainsi être récompensées pour leurs nouvelles coopérations de recherche avec l'université, pour leurs investissements financiers durables ou pour un congé parental généreux selon les normes suisses pour leur personnel. On pourrait aussi qualifier ces mesures de « science washing », « green washing » et « family washing » fiscaux. L'exemple de Syngenta, qui est également pertinent en matière de politique de développement, en est la preuve, comme le montre une enquête menée par le collectif de recherche WAV pour le compte d'Alliance Sud (rapport détaillé disponible sur demande en allemand).

Le groupe Syngenta Ltd, dont le siège social est situé en Chine, compte parmi les plus grands groupes mondiaux de pesticides et de semences, avec un total de 56 000 employées et employés et un chiffre d'affaires de 28,8 milliards de dollars (2024). Il a été fondé en 2000 à la suite de la scission des activités semences et pesticides de la société bâloise Novartis et du groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca. Depuis 2017, il appartient entièrement à l'entreprise publique chinoise ChemChina. La vente de pesticides représente environ 70 à 80 % de son chiffre d'affaires total. Les 20 à 30 % restants proviennent principalement de la production et de la commercialisation de semences.

Une filiale majeure du groupe Syngenta, Syngenta SA, est toujours implantée dans la ville de Bâle. Son activité consiste principalement à détenir et à gérer des participations dans d'autres sociétés de Syngenta. Elle ne réalise pratiquement aucun chiffre d'affaires en Suisse et investit peu dans la recherche et le développement (moins de 9 % des investissements totaux en R&D). Elle emploie près de 10 % (2 900) de ses effectifs en Suisse (30 000 ; le groupe emploie 56 000 personnes dans le monde). Les recherches du collectif WAV montrent qu'entre 2018 et 2024, Syngenta SA a payé environ 40 % de ses impôts en Suisse, malgré un chiffre d'affaires négligeable dans ce pays, des investissements très faibles et un taux d'emploi nettement inférieur (les 10 % mentionnés) au niveau des impôts payés.

Le montant des impôts versés par Syngenta SA à son siège social à Bâle-Ville n'est pas connu du public en raison de la politique d'information plutôt restrictive du groupe. Mais vu que 14 des 18 sociétés suisses de ce dernier sont enregistrées à Bâle-Ville dans l’index central des raisons de commerce de la Confédération (Zefix), dont certaines dans le domaine de la recherche et du développement et une société de financement (une sorte de banque intragroupe), on peut supposer que le groupe paie aussi des impôts à Bâle. Il exploite également des sites de production à Stein en Argovie (pesticides et fibres notamment) et à Monthey en Valais (colorants et polymères, entre autres). Une société basée à Genève commercialise des matières premières et des produits agricoles.

Comme le chiffre d'affaires, les investissements et le taux d'emploi de Syngenta SA en Suisse sont faibles en comparaison internationale, le risque que la part relativement élevée des impôts payés en Suisse soit également due à des transferts de bénéfices semble considérable. À Bâle, cela pourrait par exemple se faire par l'intermédiaire de la société de financement locale ou par le biais des brevets détenus en Suisse par Syngenta SA (226 en tout). Une société de financement accorde des crédits à d'autres sociétés du même groupe. Si elle exige des intérêts élevés, le bénéfice correspondant lui revient et non à une usine où la production génère certes une forte valeur ajoutée, mais où les intérêts élevés sur les crédits d'investissement correspondants réduisent le bénéfice. Le transfert des bénéfices fonctionne de manière similaire dans le domaine des brevets : une société du groupe vend les droits d'utilisation d'un brevet à des sociétés sœurs qui développent et, dans certains cas, fabriquent un produit spécifique sur la base de ce brevet. Si le détenteur du brevet exige des redevances élevées de l'utilisateur du brevet, cela réduit également les bénéfices de la société de développement ou de production et augmente ceux du détenteur du brevet.

Dans un article sur ses activités en Suisse, Syngenta justifie la « part élevée de la valeur ajoutée » en Suisse par le fait que 13 % des coûts (2018) y sont engagés. Le site web indique également que l'entreprise a investi en moyenne 100 millions par an dans ses sites suisses entre 2015 et 2025. Mais cela ne saurait non plus expliquer de manière convaincante la part élevée des impôts payés en Suisse, car, comme mentionné précédemment, la part suisse des investissements mondiaux en recherche et développement est inférieure à ce taux de 13 % (< 9 %) et les coûts susmentionnés pourraient inclure, outre les investissements dans la production à Stein (AG) et Monthey (VS), par exemple, les crédits accordés par la société de financement ou ceux destinés à la gestion des participations et des droits de brevet. Dans ces deux derniers cas, une partie importante de la valeur ajoutée serait artificielle, ce qui ne justifierait pas non plus la part élevée des impôts payés en Suisse, d'autant plus que les taux d'imposition y sont faibles en comparaison internationale.

Autre problème : entre 2021 et 2023, l'État chinois a également profité directement des activités de Syngenta par l'intermédiaire de son groupe ChemChina. Au cours de ces trois années, des dividendes avoisinant 400 à 500 millions de francs suisses ont été versés au groupe propriétaire. À l'inverse, Syngenta vend une grande partie de ses pesticides dans le Sud global. Comme le groupe paie 40 % de ses impôts en Suisse, on peut supposer que la part des impôts payés dans les zones de distribution est trop faible vu leur importance pour le succès commercial de Syngenta. Mais ce sont surtout les populations des zones de distribution, dans le Sud global, qui souffrent des dommages parfois très considérables pour l’être humain et l’environnement causés par les pesticides de Syngenta.

Avec ses activités en Suisse, Syngenta remplit très probablement les conditions du programme bâlois de promotion économique dans le cadre de la mise en œuvre de l'imposition minimale de l'OCDE. Cela ne semble toutefois que très peu compatible avec les objectifs de ce programme (renforcement de l'innovation, de l'environnement et de la société) : il s'agit ici d'un groupe dont un régime autocratique (l'État chinois) tire largement profit, qui se livre vraisemblablement à des pratiques d'optimisation fiscale problématiques et qui cause de sérieux dommages à l'être humain et à l'environnement avec ses produits toxiques. Il est inconcevable qu'un tel groupe puisse bénéficier d'aides publiques d'un canton qui, avec son gouvernement de centre-gauche, défend des valeurs progressistes et souhaite atteindre la neutralité climatique d'ici 2030. L'existence même de ce programme de wellness pour les entreprises est encore moins compréhensible.

Partager l'article

FINANCEMENT CLIMATIQUE

20.03.2025, Justice climatique, Finances et fiscalité

La place financière suisse a montré qu'elle ne se retirait pas volontairement des activités liées à la destruction environnementale à l'étranger. L'initiative sur la place financière veut inscrire dans la Constitution l’interdiction des nouveaux investissements dans le charbon, le pétrole et le gaz par des acteurs suisses du marché financier.

La forêt tropicale au Pará, au Brésil, est essentielle pour le climat et fait partie des terres autochtones. Les défrichages, les mines et les projets d'infrastructure la ravagent, souvent avec la complicité suisse.

© Lalo de Almeida / Panos Pictures

On sait depuis longtemps que détruire la forêt tropicale, c'est contribuer à la dégradation de l'environnement et au réchauffement climatique. Souvent, le défrichage illégal par le feu entraîne en outre une restriction des droits fonciers des communautés indigènes et une violation de leurs droits humains. La grande banque suisse UBS ne l’ignore pas non plus. Elle investit néanmoins dans des multinationales agricoles brésiliennes impliquées dans des défrichements illégaux en Amazonie, comme l’a révélé la Société pour les peuples menacés (SPM) voilà quelque temps.

Les banques et les assurances suisses financent ou assurent chaque année des opérations se chiffrant en milliards qui détruisent l'environnement et réchauffent le climat. Selon une étude de McKinsey, la place financière suisse génère jusqu’à 18 fois plus d'émissions de CO2 que la quantité de CO2 rejetée en Suisse. Voilà une décennie déjà, la communauté internationale inscrivait le rôle crucial du système financier dans la lutte contre la crise climatique à l'article 2.1c de l'Accord de Paris sur le climat. Cet article formule l’objectif d'harmoniser les flux financiers mondiaux « avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ». La Suisse a ratifié l'accord et elle est tenue par le droit international de contribuer à cet objectif. Approuvée à une écrasante majorité par les électeurs helvétiques, la loi sur la protection du climat oblige en outre la Confédération à veiller à ce que les flux financiers respectent le climat. Mais son application laisse à désirer.

Pour la mise en œuvre, le Conseil fédéral préconise des mesures volontaires et l’autorégulation du secteur financier. En revanche, il rejette toute réglementation étatique supplémentaire. Il a toutefois soutenu une motion du conseiller national Gerhard Andrey (Les Verts) qui prévoyait des mesures plus contraignantes au cas où les mesures actuelles s’avéreraient inefficaces d'ici 2028. Mais le Parlement a rejeté la motion au printemps 2024, estimant qu'il n'était pas nécessaire de prendre d’autres mesures.

Les banques veulent donc continuer à financer la destruction de l'environnement si cela leur permet d’accroître leurs bénéfices.

Dès janvier 2025 au plus tard, il est devenu manifeste que les mesures volontaires et les promesses du secteur financier ne signifiaient pas grand-chose. Les six plus grandes banques américaines et le plus grand gestionnaire de fortune du monde, Blackrock, ont annulé les promesses climatiques qu'ils avaient faites seulement quatre ans auparavant. Dans une interview de la télévision suisse romande RTS, Florian Egli, professeur à l'Université technique de Munich, a noté : « Nous constatons actuellement que les promesses volontaires de ces banques ne suffisent pas. Elles sont revenues sur leurs engagements ». L'UBS examine également la possibilité de se retirer de la Net Zero Banking Alliance, dans laquelle de nombreuses banques s'étaient engagées depuis 2021 à atteindre un objectif de zéro émission nette pour 2050. Les banques veulent donc continuer à financer la destruction de l'environnement si cela leur permet d’accroître leurs bénéfices.

Miser sur des mesures volontaires revient à s'en remettre à la volonté du secteur financier, qui ne se réfère manifestement pas à la science du climat, mais à l'argent facile et aux courants politiques. On ne peut pas lutter contre la crise climatique de cette manière. Dans sa feuille de route pour la neutralité carbone (net zero roadmap), l'Agence internationale de l'énergie a clairement indiqué depuis longtemps que pour respecter les objectifs climatiques de Paris, toute nouvelle promotion des énergies fossiles est à proscrire.

C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec le WWF, Greenpeace et des politiques de tous les partis fédéraux à l'exception de l'UDC, l’Alliance climatique suisse a lancé l'initiative sur la place financière fin 2024. Elle doit garantir que plus personne ne finance la destruction de l'environnement et le réchauffement climatique depuis la Suisse. Si le Conseil fédéral et le Parlement restent inactifs, les électeurs·trice·s ont le pouvoir d’inscrire dans la Constitution que le secteur financier suisse ne finance ni n'assure aucune extraction supplémentaire de charbon, de pétrole ou de gaz. Les mêmes règles s'appliquent ainsi à tous les protagonistes.

Alliance Sud soutient l'initiative populaire pour que la Suisse se serve enfin de son principal levier de protection mondiale du climat et mette pleinement en œuvre l'Accord de Paris.

Que veut l’initiative ?

Alliance Sud soutient l’initiative…

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Politique fiscale internationale

07.04.2025, Finances et fiscalité

Une nouvelle étude internationale le montre : Starbucks utilise un programme de durabilité à des fins d’optimisation fiscale. Grâce à l'impôt minimum de l'OCDE, les entreprises suisses pourraient même bénéficier de subventions pour de telles pratiques. À Bâle-Ville et à Zurich, les mises en œuvre cantonales de la dernière réforme fiscale des entreprises seront soumises au vote le 18 mai.

Boîte aux lettre de Starbucks Trading Company Sarl à Lausanne. © Alliance Sud

En 2012, l'agence de presse Reuters a été la première à révéler que Starbucks pratiquait l’optimisation fiscale. Le groupe est l'un des plus grands torréfacteurs, négociants et, comme chacun sait, vendeurs de café au monde. Il achète son café brut à 400 000 agricultrices et agriculteurs dans plus de 40 pays du Sud global. Le géant du café avait privé le fisc britannique de millions de recettes fiscales moyennant des paiements internes au groupe et l’instauration d’un réseau d'entreprises très complexe dans plusieurs juridictions à faible fiscalité. Un bureau de négoce discret de Starbucks au centre de Lausanne, Starbucks Coffee Trading Company Sarl (SCTC), ouvert en 2001, constituait le rouage majeur de ce mécanisme de dumping fiscal. Aujourd'hui encore, Starbucks réalise tout son commerce de café par l'intermédiaire de cette filiale, ce qui représente tout de même 3 % du commerce mondial. Mais ce dernier est virtuel. Les grains de café sont transportés des plantations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine vers les usines de torréfaction, essentiellement aux États-Unis, en Chine et aux Pays-Bas.

Des grands torréfacteurs de café, à savoir des groupes qui achètent les grains de café verts dans les plantations et les transforment en grains bruns que nous mettons dans nos machines, seuls Nestlé (env. 10 %) et JDE peets (qui commercialise entre autres son café sous la marque Jacobs) torréfient davantage que Starbucks.

Trois ans après Reuters, la Commission européenne a publié une étude qui a notamment montré comment Starbucks transférait les bénéfices des pays producteurs et consommateurs vers son bureau de négoce lausannois : en faisant passer sa chaîne d'approvisionnement - uniquement virtuelle - par la Suisse, le groupe peut comptabiliser environ 15 % de la valeur du café soit en franchise d’impôt, soit à des taux d'imposition minimaux dans notre pays ou dans d'autres paradis fiscaux. Depuis 2011, le groupe a enregistré un bénéfice total de 1,3 milliard de dollars à Lausanne, grâce à des marges remarquablement élevées allant jusqu'à 18 % sur le commerce intragroupe de grains de café et à un taux d'imposition très bas par rapport aux autres pays, aujourd'hui fixé à 14 % au maximum. Et encore, à la seule condition que Starbucks n'ait pas conclu d'accords spéciaux (rulings) avec l'administration fiscale du canton de Vaud, des arrangements très fréquents en Suisse et qui réduisent les taux d'imposition de quelques points de pourcentage. Le groupe a justifié les marges élevées auprès de la Commission européenne par les coûts de son programme de certification C.A.F.E. Practices. Starbucks voulait ainsi démontrer sa responsabilité envers les êtres humains et l'environnement. Le programme visait à garantir un commerce équitable et de bonnes conditions de travail pour les producteurs de café. Comme ce programme était la propriété de SCTC à Lausanne (et l’est probablement encore aujourd'hui), Starbucks pouvait facturer des redevances correspondantes aux sociétés de torréfaction et de vente du groupe. Ces frais étaient si élevés que les bénéfices des points de vente ont chuté et que ceux de SCTC ont bondi. Un cas classique de transfert de bénéfices par le biais des droits de propriété intellectuelle. Quant aux producteurs, ils ne touchaient pas un sou de ces bénéfices. De plus, en 2023, « Reporter Brasil » a révélé que des plantations certifiées C.A.F.E. Practices avaient recours au travail des enfants ainsi qu’au travail forcé.

Le nouveau rapport de l’ONG CICTAR révèle que Starbucks utilise toujours ce système suisse (Swiss scheme) et continue ainsi à transférer des bénéfices vers Lausanne. Le fisc des pays producteurs et des marchés de vente de Starbucks en fait les frais. Même avec l'introduction de la nouvelle imposition minimale de l'OCDE, les plaques tournantes helvétiques des matières premières comme les cantons de Vaud ou de Zoug restent attrayantes pour de telles astuces d'évasion fiscale. En effet, le taux d'imposition minimum de l'OCDE de 15 % représente certes une augmentation d'impôt dans de nombreux cantons suisses, mais il reste très bas en comparaison internationale. Dans de nombreux pays, notamment dans ceux du Sud global, ces taux dépassent 25 %. Les entreprises qui transfèrent leurs bénéfices en Suisse peuvent donc souvent économiser au moins 10 %. Mais ce n'est pas tout : les cantons à faible fiscalité comme Zoug, Bâle-Ville, Lucerne ou Schaffhouse veulent reverser les recettes fiscales minimales supplémentaires aux entreprises qui s’acquittent de l'impôt minimum. On ignore pour l’heure si le canton de Vaud prendra également de telles mesures.

Le Conseil fédéral, d’une part, peut remédier à cette situation : jusqu'ici, l'imposition minimale de l'OCDE en Suisse est basée sur un article constitutionnel et plusieurs ordonnances fédérales - il n'y a toujours pas de loi à proprement parler et il semble que le Conseil fédéral veut faire traîner les choses le plus possible (il doit soumettre la loi au Parlement en 2028 au plus tard). S'il veut empêcher que des transactions douteuses et des manœuvres fiscales soient encore récompensées par des subventions supplémentaires aux grands groupes, il devrait agir sans attendre et mettre fin à de telles pratiques avec cette loi.

D’autre part, les électeurs.trices ont toujours le dernier mot : à Bâle-Ville, suite à une vaste campagne de collecte d’un comité de la société civile, une votation sur un référendum est organisée le 18 mai sur le programme de promotion économique local, qui constitue la réponse de la cité de la pharma à l'introduction de l’imposition minimale de l'OCDE. Jusqu'à 500 millions de francs suisses devraient être versés chaque année dans un fonds « d'innovation », au profit de multinationales comme Roche, Novartis ou Syngenta. Dans le canton de Zurich également, le projet cantonal de mise en œuvre de l'impôt minimal de l'OCDE sera soumis au vote le 18 mai. Les partis de gauche et les syndicats veulent y empêcher une baisse du taux d'imposition des bénéfices vers le minimum de l'OCDE de 15 % – jusqu'à présent, les taux dans le canton étaient nettement supérieurs. On est impatient de connaître le résultat de ces deux votations : un double non aurait une portée dépassant largement les deux cantons et réduirait encore le soutien international déjà chancelant pour l'impôt minimum de l'OCDE. Un impôt dont l’échec est patent.

Reportage de RTS sur l'action de protestation de Alliance Sud, Public Eye et Public Services International du 28 mars 2025.

Vidéo explicative sur l'évasion fiscale de Starbucks avec Daniel Bertossa, secrétaire général de Public Services International :

Partager l'article

FISCALITE

20.03.2025, Finances et fiscalité

L'Académie pontificale des sciences sociales a organisé une rencontre sur la justice fiscale et la solidarité. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui planait au-dessus des participant·e·s, mais Donald Trump.

Il y a trois ans déjà, le pape François a appelé à un système fiscal équitable pour un monde plus juste : la brume matinale se dissipe autour de la basilique Saint-Pierre, au Vatican. © Keystone/AFP/Tiziana Fabi

On peut penser ce qu'on veut du monothéisme en général et de l'Eglise catholique en particulier. Mais il est incontestable que le premier pape originaire du Sud global est très attaché à la justice sociale. Il y a trois ans déjà, le Pape François a donc appelé de ses vœux un système fiscal qui « doit favoriser la redistribution des richesses, en protégeant la dignité des pauvres et des derniers, qui risquent toujours de finir écrasés par les puissants ».

Le « dialogue de haut niveau » de l'Académie pontificale des sciences sociales s'est tenu le 13 février 2025 en collaboration avec la Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés (ICRICT, voir encadré). Les organisateurs et le lieu de la rencontre ont permis de réunir des participant·e·s de haut rang, parmi lesquels des lauréats du prix Nobel, des professeur·e·s, d'anciens présidents (des actuels comme Lula et Pedro Sánchez ont envoyé des messages vidéo), des représentant·e·s d'organisations des Nations Unies et de la Commission européenne. Et bien sûr, les ONG qui ont lancé l'ICRICT ont également participé.

La Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés (Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation, ICRICT) a été créée voilà une décennie à l'initiative d'organisations de la société civile, dont Alliance Sud. Elle a pour mission d'apporter un soutien technique et de faire entendre la voix des pays en développement. Outre les coprésident·e·s Jayati Ghosh et Joseph Stiglitz, la commission compte 12 autres membres originaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Océanie et d'Europe, dont l'ancienne députée européenne et experte en matière de corruption et de blanchiment d'argent Eva Joly, l'ancien ministre des finances colombien José Antonio Ocampo ou le professeur d'économie Thomas Piketty, auteur du best-seller « Le Capital au XXIe siècle ».

Lors de l'ouverture, la présidente de l'Académie pontificale des sciences sociales, Sœur Helen Alford, a déclaré que le Pape François (qui était malheureusement tombé gravement malade le même jour) avait choisi le thème « Signes d’espoir » pour l’Année sainte 2025. Et des signes d'espoir, il y en a eu à l'ombre de la basilique Saint-Pierre, malgré Trump — ou peut-être justement à cause de lui.

L'ancienne Première Ministre du Sénégal, Aminata Touré, a rappelé qu’en raison de l'évasion fiscale et d'autres flux financiers illégitimes, l'Afrique perd chaque année plus d'argent que tous les fonds de la coopération au développement et les investissements étrangers réunis sur le continent. Au vu des rencontres importantes de l'ONU cette année, comme la 4e Conférence sur le financement du développement (FfD4) ou le deuxième sommet mondial pour le développement social, Aminata Touré espère que le bon sens l'emportera, « ce que nous appelons tous de nos vœux en ce moment ».

Que le G20, sous la houlette du Brésil, se soit prononcé l'année dernière en faveur d'une augmentation de l'imposition des très grandes fortunes a été considéré par beaucoup comme un signe d'espoir. L'un des plus ardents défenseurs de cette idée, le professeur d'économie français Gabriel Zucman, a expliqué que les personnes possédant une fortune de 100 millions de dollars sont celles qui paient le moins d'impôts, tous groupes sociaux confondus. Ou comme l'a dit Abigail Disney, petite-nièce et héritière de Walt Disney : « Mon taux d'imposition effectif est inférieur à celui de mon concierge. » Zucman n'a malheureusement pas précisé à quoi pourrait ressembler une taxe sur les milliardaires, ce qui a amené Edmund Valpy Fitzgerald, professeur émérite d'Oxford en financement du développement, à souligner la difficulté de la tâche : « La grande majorité des milliardaires se trouvent dans les pays du Nord, il faut donc la coopération de ces pays. Les grandes fortunes du Sud doivent faire l’objet d’un traitement différent de celles du Nord, il faut donc des règles adaptées. Et puis la question reste en suspens de savoir comment les recettes fiscales pourraient être utilisées en faveur des pays en développement et qui devrait recevoir combien. Mais « la structure adéquate pourrait remplacer le système de coopération au développement par des transferts financés par l'impôt sur la base des besoins et des possibilités », ce qui est un signe d'espoir.

Après cette incursion dans le thème de l'imposition individuelle, la discussion est rapidement revenue à ce qui fait toute la raison d’être de la commission : la réforme de la fiscalité des entreprises. Tout le monde s'accordait à dire que l'imposition minimale de l'OCDE ne fonctionne pas et que l'ONU est le seul forum approprié pour les questions fiscales mondiales. Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie, a résumé la situation en ces termes : « Ce qu'il y a de bien dans ces temps difficiles, c'est le grand nombre d’améliorations possibles. » Et il a vu le signe d'espoir le plus surprenant : le retrait de Trump des négociations sur la convention fiscale de l'ONU. « Dans le passé, les Etats-Unis ont toujours agi de la même manière. Ils négocient avec fermeté, forcent tout le monde à faire des concessions, édulcorent, pour finalement ne pas signer ou ratifier l'accord. » Il vaut donc mieux qu'ils ne soient plus du tout dans le coup. Il a également fait une proposition concrète sur la manière de riposter à Trump, en prenant l'exemple de la suspension de la loi anticorruption (Corrupt Foreign Practices Act). La corruption est donc à nouveau autorisée, et même « great for American business ». Comme cette invitation à la corruption a le même effet que les subventions, selon Stiglitz, les pays pourraient prendre des mesures de rétorsion que l'OMC autorise en matière de subventions. Ou bien ils pourraient taxer les multinationales américaines, pour financer la lutte contre le changement climatique ou pour contrebalancer le démantèlement de l'USAID. « Réagissez de manière créative à un gouvernement dysfonctionnel aux Etats-Unis ! »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est montré plus réaliste dans son message vidéo. Il s'est exprimé très clairement en faveur de l'imposition des très grandes fortunes, a appelé à une convention fiscale ambitieuse de l'ONU et au principe selon lequel l'imposition doit avoir lieu là où la valeur ajoutée est créée. « La question est simple : contrôlons-nous la fiscalité mondiale ou laissons-nous le système nous contrôler ? ». L'Espagne, qui accueille la FfD4 à Séville, joue un rôle de premier plan. Ses propos clairs sont donc un signe d'espoir.

L'économiste indienne et coprésidente de l'ICRICT, Jayati Ghosh, est allée encore plus loin : « Les périodes difficiles sont l'occasion de se réorganiser, de former de nouvelles alliances et de trouver des alliés là où on ne les attendait pas. » Si les pays européens se tournaient vers l'Afrique pour négocier la fiscalité mondiale, face à l'arrogance de Washington, ce serait plus qu'un signe d'espoir.

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.