Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Entretien avec Micheline Calmy-Rey

21.03.2024, Coopération internationale

L’ancienne Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey regrette l’absence d’une position claire de la diplomatie suisse dans la période de crise actuelle. En tant que garante des Conventions de Genève, la Suisse devrait renforcer son engagement en faveur de la population civile.

La frontière entre Al-Jalazone et Bet El, en Cisjordanie, était déjà le théâtre d’affrontements violents entre l’armée israélienne et les jeunes palestiniens avant le 7 octobre 2023. © Klaus Petrus

« global » : Mme Calmy-Rey, vingt ans après le lancement de l’Initiative de Genève, le Proche-Orient connaît la pire guerre depuis la création de l’Etat d’Israël en 1948. Quel regard portez-vous sur le rôle de la Suisse dans ce conflit ?

Micheline Calmy-Rey : L’Initiative de Genève soutenue par la Suisse était un plan de paix alternatif signé entre les sociétés civiles palestiniennes et israéliennes, qui visait un règlement global du conflit et une solution à deux Etats. En 2022 le DFAE s’est désengagé du soutien à cette initiative tout en continuant à parler d’une solution à deux Etats. Il faut dire que l’objectif d’un Etat palestinien était devenu secondaire dans l’agenda international de cette dernière décennie. On a occulté un conflit jugé sans issue et on s’est gargarisé avec cette solution à deux Etats, mais les pays occidentaux n’ont rien fait pour la concrétiser. Rien n’illustre mieux ceci que l’affaiblissement de l’Autorité palestinienne. On a pensé que la normalisation des relations des Etats du Golfe avec Israël permettrait de régler le conflit dans la foulée, mais on voit bien que ce n’est pas le cas. Aujourd’hui l’idée de la solution à deux Etats refait surface, mais sa mise en œuvre reste difficile car les questions du statut de Jérusalem, de la colonisation, du droit au retour des réfugiés demeurent.

Les temps ont changé aussi, la solution à deux Etats n’est-elle pas encore plus difficile à mettre en œuvre aujourd’hui qu’il y a vingt ans ?

Oui, vous avez raison. Prenez l’évolution du nombre de colons juifs dans les territoires palestiniens occupés : ils étaient 280'000 en 1993, aujourd’hui ils sont 700'000. La construction de la barrière de séparation a transformé la Cisjordanie en micro enclaves parfaitement ingouvernables. Plus de 90 % de la terre entre la Méditerranée et le Jourdain est sous contrôle direct d’Israël. Pour l’instant, la solution à deux Etats reste un vœu pieux.

Point de contrôle de Qalandiya. À la fin de la deuxième Intifada, on a construit un mur, parfois haut de sept mètres, qui sépare aujourd'hui la Cisjordanie de Jérusalem et d'Israël. © Klaus Petrus

Construction d'une colonie israélienne à Bet El, au nord-est de la ville palestinienne de Ramallah.

© Klaus Petrus

Que pensez-vous de l’action de la coopération suisse dans la région actuellement ?

J’ai de la peine à voir une position claire de la Suisse. Son message est brouillé. Dans sa prise de position officielle elle a appelé les parties à remplir leurs obligations en vertu du droit international (DI) et du droit international humanitaire (DIH). Avec 120 autres Etats, elle a approuvé à l’ONU une résolution de l’Assemblée générale qui appelait à une trêve humanitaire immédiate. Mais certains milieux ont critiqué cette attitude. En même temps, le chef du DFAE déclare que la Suisse suspend le financement de 11 organisations en Palestine et en Israël, répondant ainsi aux désirs de certains partis politiques souhaitant que l’on examine si l’aide au développement envers la Palestine devait être annulée. Finalement seules trois organisations palestiniennes sont touchées par cette suspension. Enfin, si la Suisse avait décidé dans un premier temps de ne pas couper les 20 millions de francs annuels versés par Berne à l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, l’évaluation de son financement risque bien de changer après l’annonce du licenciement immédiat de 12 de ses employés soupçonnés d’être liés à l’attaque du 7 octobre à l’encontre d’Israël. Le risque n’est malheureusement pas négligeable que la contribution de la Suisse soit finalement suspendue et ce malgré les énormes besoins humanitaires à Gaza.

J’ai de la peine à voir une position claire de la Suisse.

Que pensez-vous de l’annonce faite par la Suisse de vouloir organiser une conférence de paix sur l’Ukraine ?

A Davos, la Suisse a dit qu’elle participerait à l’organisation d’une conférence de paix. Dans le processus traditionnel, on procède à des pourparlers préalables, on arrête les objectifs de la rencontre et l’annonce publique intervient ensuite. A Davos, la Suisse a fait les choses à l’envers. Reste que la situation est différente de celle d’une médiation classique entre deux Etats en conflit. La conférence de paix se tiendrait après quatre rencontres des conseillers à la sécurité de plus de 80 pays dont la dernière a eu lieu à Davos et qui ont toutes été publiques. La méthode a donc dû s’adapter. Je suis contente que la Suisse bouge et utilise ses atouts, qui ne sont pas négligeables. Pourtant, à l’heure actuelle, on ne peut parler que d’une pré-préparation.

Que se passerait-il ensuite ?

Il est peu probable que la Russie participe directement au premier sommet. En même temps, une conférence de paix sans la Russie est impensable. A Davos notre présidente et notre ministre des Affaires étrangères ont fait part de leur souci d’impliquer la Russie. Ils ont affirmé que la Suisse voulait travailler avec le plus grand nombre de chefs d’Etats, en particulier avec les Etats qui se sont jusqu’à présent plutôt positionnés du côté de la Russie. Si la Suisse veut en effet participer à l’élaboration de la discussion, et pas seulement se contenter d’un rôle d’hôtelier, il s’agira aussi pour elle d’en définir le contenu et c’est la raison pour laquelle la participation d’Etats réputés proches de la Russie et de la Russie elle-même est importante. De plus, un accord sur la plupart des points du plan de paix ukrainien est pour l’instant irréaliste. La Suisse devrait déterminer de manière abstraite les points sur lesquels un dénominateur commun se dessine entre les amis de l’Ukraine et les défenseurs de la Russie. Il existe par ailleurs des enjeux techniques pour lesquels des accords intermédiaires pourraient se nouer dans l’intérêt des parties, par exemple sur les céréales, l’échange de prisonniers, la sécurité des centrales atomiques, etc.

J’aimerais que la Suisse parle plus haut et fort sur le respect du droit international humanitaire.

Vous étiez à l'origine de la candidature suisse au Conseil de sécurité de l'ONU. Que pensez-vous de son activité après une année ?

Au Conseil de sécurité, la Suisse a pu poursuivre sa politique étrangère traditionnelle. Avec le Brésil, elle a facilité l’accès humanitaire après le tremblement de terre au nord de la Syrie. Mais elle intègre le Conseil de sécurité dans une période où le multilatéralisme est à la peine, bloqué par le véto des grandes puissances. J’aurais attendu qu’elle soit un peu plus dynamique sur l’application du DIH. C’est dommage qu’elle ne fasse pas plus de ce point de vue là car on ne peut pas accepter ce qui se passe en Ukraine ou dans le conflit israélo-palestinien, où les Conventions de Genève ne sont respectées par personne : bombardements indiscriminés à Gaza, actes perpétrés par le Hamas le 7 octobre, qui sont constitutifs de crimes de guerre. Il est inacceptable que de nombreux civils israéliens soient exécutés, que les Palestiniens soient pris au piège par le Hamas à Gaza, que l’acheminement des secours soit entravé. J’aimerais que la Suisse parle plus haut et fort sur le respect du droit international humanitaire. Après tout, il est né à Genève et la Suisse est garante des Conventions de Genève.

Le Mur occidental ou Mur des Lamentations dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, avec des pratiquants juifs et des ultra-orthodoxes. © Klaus Petrus

En même temps le multilatéralisme apparait affaibli... Avez-vous toujours confiance dans les institutions de l’ONU et quel rôle devrait jouer la Suisse et la Genève internationale ?

Le Conseil de sécurité est bloqué par les vétos des uns et des autres. Mais à Genève se concentrent les organisations techniques et quand on parle d’érosion du multilatéralisme, il faut regarder aussi ce qui se passe ici. Le Palais des Nations a été fermé pendant une quinzaine de jours pour faire des économies de chauffage, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) va se priver de 4'000 collaborateurs, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) va en licencier aussi beaucoup. Genève concentre un nombre impressionnant d’organisations techniques des Nations unies et celles-ci ont des difficultés, mais aussi les données informatiques nécessaires au bon fonctionnement de la globalisation : elle s’occupe des fréquences des téléphones portables, des patentes et des marques, de la santé publique, des conditions de travail, du climat, de la coordination de l’aide humanitaire. Les Nations unies nécessitent des réformes importantes, pas seulement du Conseil de sécurité, mais aussi dans la recherche d’un fonctionnement plus effectif des organisations techniques.

Quel regard portez-vous sur la coopération au développement de la Suisse ? Faut-il, selon vous, puiser sur le budget régulier de la Direction du développement et de la coopération (DDC) pour financer la reconstruction de l’Ukraine ?

Si je regarde le site web de la DDC, elle promeut l’accession à l’autonomie politique et économique des Etats. La priorité de la Suisse a été et est d’aider les populations les plus pauvres. En tout état de cause, je trouve indéfendable d’un point de vue de politique étrangère de couper l’aide aux pays les plus pauvres – une rubrique du budget régulier reconduite d’année en année et un objectif durable de la DDC – pour l’affecter à l’aide à la reconstruction de l’Ukraine. C’est un objectif certes hautement souhaitable et nécessaire, mais espérons-le limité dans le temps et qui à mon sens devrait pouvoir bénéficier d’un financement particulier.

« Les Suisses ont de la peine à comprendre pourquoi on n’envoie pas d’armes à l’Ukraine, mais à l’Arabie saoudite qui mène une guerre au Yémen. »

La neutralité suisse s’applique-t-elle encore aujourd’hui ?

La Suisse pratique aujourd’hui une politique d’Etat neutre. Elle n’envoie pas d’armes aux belligérants, ni directement ni par intermédiaires. La Suisse a condamné l’agression de la Russie car elle violait le droit international. Elle applique des sanctions économiques à l’encontre de la Russie. Si elle n’avait pas fait suivre sa condamnation de sanctions, elle aurait permis le contournement des sanctions européennes et ainsi pris le parti de l’agresseur. Il n’en demeure pas moins que les Suisses ont de la peine à comprendre pourquoi on n’envoie pas d’armes à l’Ukraine, mais à l’Arabie saoudite qui mène une guerre au Yémen. La guerre en Ukraine est atypique de notre temps. Les conflits armés entre Etats sont aujourd’hui une exception. Les conflits civils se multiplient, tout comme les cyberattaques. Et comment faire lorsque les choses se compliquent encore ? L’exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite n’est pas interdite par le droit de la neutralité car au Yemen il ne s’agit pas d’un conflit armé interétatique. On le voit, la définition de la guerre par le droit de la neutralité est un défi posé à son interprétation.

En tant qu’Envoyée spéciale de la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour le suivi de la situation à Madagascar, vous avez conduit récemment une mission électorale de la Francophonie à Antananarivo. Cette année un nombre record de personnes participera à des élections dans le monde. Est-ce un test décisif pour la démocratie ?

A Madagascar, la question qui s’est posée à la communauté des pays aux vues similaires (Suisse, UE, Etats-Unis et Etats occidentaux) était un peu différente. Madagascar est un point de passage entre l’Afrique et la Chine, avec une présence chinoise et russe sur l’île. La communauté des like-minded a observé le processus électoral et émis des observations. Elle a souhaité un processus électoral plus inclusif, transparent et ouvert, mais pour des raisons géopolitiques accepté de financer un processus pas idéal et le président sortant a été réélu. Il faut remarquer tout de même que Madagascar est très pauvre et que les processus électoraux ne peuvent pas être jugés à l’aune de ce qui se passe en Suisse. Les Malgaches n’ont pas toutes et tous accès à l’électricité, tous les bureaux de vote ne sont pas connectés et les moyens de communication manquent.

L’entretien a eu lieu fin janvier 2024.

Micheline Calmy-Rey

L’ancienne Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a été à la tête du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de 2002 à 2011. Elle a mené une politique de neutralité active, impliquant la Suisse dans plusieurs médiations internationales et initiatives de paix, dont la plus connue est la médiation entre la Fédération de Russie et la Géorgie qui a permis en 2011 l’entrée de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce, mais aussi dans les médiations entre la Turquie et l’Arménie. En 2008, elle a négocié avec succès les accords de représentation de la Géorgie en Russie et de la Russie en Géorgie.

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Prise de position sur la situation au Proche-Orient

23.04.2024, Coopération internationale

Après le massacre de la population civile israélienne par le mouvement islamiste radical du Hamas et le déclenchement de la guerre qui s’en est suivi, la situation dans la bande de Gaza s'est détériorée de manière catastrophique. Une centaine d'otages sont toujours détenus. Des écoles, des hôpitaux et une grande partie des infrastructures civiles ont été détruits. L’approvisionnement en nourriture et en eau potable de la population civile fait défaut dans de grandes parties de la région. Une catastrophe humanitaire est en cours et la communauté internationale se contente de regarder.

Les véhicules de l'ONU sont également régulièrement pris pour cible à Gaza, comme le 9 avril à Chan Yunis. © Mohammed Saber / EPA-Keystone

La guerre entre le Hamas et Israël affecte particulièrement la population civile de la bande de Gaza. Beaucoup n’ont plus de toit au-dessus de leur tête et l’approvisionnement en nourriture a été anéanti. Souvent, les gens ont tout perdu, n’ont plus rien à manger, ne sont nulle part en sécurité et ne peuvent plus fuir. Même Mirjana Spoljaric-Egger, présidente du CICR, souligne qu'il n'y a plus guère de possibilités d'aide humanitaire dans la bande de Gaza : l'importation de médicaments et d'autres biens de secours est compliquée. Il n’y a plus d’endroits sûrs, l’accès aux médicaments est quasiment inexistant et celui à l’eau est largement restreint. Dans une interview accordée à Deutschlandfunk à la mi-février, Mirjana Spoljaric-Egger a déclaré qu’il était difficile de comprendre comment les parties au conflit entendaient garantir la protection promise à la population civile. Deux mois plus tard, les habitants du nord de la bande de Gaza, que l'armée israélienne a séparé du sud, font face à la famine. Des enfants sont déjà morts de faim.

La majorité des 2,2 millions de personnes vivant de la bande de Gaza sont désormais hébergées dans les écoles et les abris d'urgence de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient. « S’il [l'UNRWA] n'existait plus, il n'y aurait quasiment plus d'opérations humanitaires à Gaza », a constaté Martin Griffiths, coordonnateur des secours d’urgence et secrétaire général adjoint des affaires humanitaires de l'ONU, lors de sa visite en Suisse fin mars. Mais le rôle de l’UNRWA dans le conflit au Proche-Orient fait l’objet de vives discussions depuis des années : l’UNRWA ne serait pas neutre sur le plan politique, il serait infiltré par le Hamas et ferait partie du problème et non de la solution. Cependant, bon nombre de ces allégations n’ont pas été étayées par des sources indépendantes. Quiconque entend répondre à ces accusations se heurte à des obstacles. Les détracteurs ne voient pas que l’UNRWA fait partie du système des Nations Unies et qu’il doit livrer des comptes détaillés de ses activités aux États membres de l’ONU.

Ainsi, le rapport d'enquête publié lundi par un groupe d'experts indépendants montre également que les accusations sont infondées. Les experts concluent que l'UNRWA dispose d'un grand nombre de mécanismes et de procédures pour a) garantir le respect du principe de neutralité ; b) pouvoir réagir rapidement et de manière appropriée en cas d'indices de violations (p. ex. via des systèmes de signalement et d'enquête) ; et c) prendre des mesures contre les collaborateurs en cas de violations.

Seul l'UNRWA dispose des structures, du personnel et de l'expertise nécessaires pour assurer l'approvisionnement suffisant en biens de secours essentiels et leur distribution adéquate. L’ensemble de l’UNRWA, avec ses 30 000 employé-e-s, et les millions de bénéficiaires dans le besoin, notamment dans la bande de Gaza, ne doivent en aucun cas être soumis à une punition collective pour des crimes présumés commis par des individus. Si la Suisse ne finançait plus l’UNRWA et affaiblissait ainsi le seul outil permettant encore de stopper la famine d’origine humaine, la crédibilité de la Suisse humanitaire serait compromise dans la durée. Si notre pays cesse son aide, elle partagera la responsabilité de la catastrophe humanitaire et de la mort par famine, qui est à craindre, pour des milliers de personnes.

Les détracteurs de l'UNRWA, qui reconnaissent en même temps le désastre humanitaire dans la bande de Gaza, demandent que les fonds soient mis à la disposition d'autres organisations, comme le CICR, plutôt qu’à l'UNRWA. Ils ne sont manifestement pas conscients du fait que l’UNRWA joue un rôle quasi-étatique dans la région et qu’il n’y a pas d’alternative, et pas seulement en matière d’aide humanitaire. Le commissaire général de l'UNRWA Philippe Lazzarini a confirmé fin mars devant la Commission de politique extérieure du Conseil national qu'aucune autre organisation n'avait la capacité d'assumer les tâches de l'UNRWA.

Transposé à la Suisse, cela signifierait que du jour au lendemain, l'ensemble du système de santé, des services sociaux et des établissements scolaires des cantons de Zurich et d'Argovie devrait être repris et géré par une autre organisation. Pour répondre à l'accusation selon laquelle le personnel de l'UNRWA serait infiltré par le Hamas, il faudrait aussi changer tous les employés. Une telle restructuration institutionnelle serait impensable, même en Suisse, où la gouvernance est bonne, et encore moins dans une région gravement touchée par la guerre comme la bande de Gaza. Autrement dit, dans l’urgence humanitaire actuelle, aucune aide ne pourrait être fournie sans l’UNRWA dans la bande de Gaza.

La création de l’UNRWA en 1949 était une solution temporaire. En raison du durcissement du conflit au Proche-Orient et de l’échec de toutes les tentatives visant à le résoudre au cours des 80 dernières années, cette solution provisoire est devenue permanente. La question qui se pose d’autant plus aujourd’hui est de savoir à quoi pourrait ressembler une solution politique qui serait acceptée par toutes les parties au conflit et ouvrirait de nouvelles perspectives à toutes les populations de la région. Vu la misère humaine actuelle dans la bande de Gaza, une solution politique est plus urgente que jamais.

Alliance Sud demande donc que…

Partager l'article

HISTOIRE ÉCONOMIQUE

25.03.2024, Commerce et investissements

Voilà 80 ans, dans la station de villégiature américaine de Bretton Woods, 43 pays ont jeté les bases du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. De manière exagérée, on attribue souvent à la conférence toute la mise en place de l’ordre d’après-guerre.

À Washington, aux Etats-Unis, le secrétaire d’Etat américain au Trésor Fred M. Vinson signe les accords de Bretton Woods le 27 décembre 1947. © KEYSTONE / DPA DC /STR

Lorsque l'économie mondiale craque et se fissure, l'appel à une « sorte de Bretton Woods comme après la Seconde Guerre mondiale » n'est pas loin, a déclaré Klaus Schwab après la crise du coronavirus. Un ouvrage récemment paru de l'historien économique Martin Daunton, « The Economic Government of the World, 1933 – 2023 » , permet de mettre en perspective l'importance de la conférence de Bretton Woods.

L’auteur montre qu’en 1944, les participants à la conférence n’ont pas trouvé une architecture cohérente qu'il aurait suffi de mettre en œuvre après le conflit pour déclencher le miracle économique de l'après-guerre. Il s’est plutôt agi d’un processus de recherche. L'ordre d'après-guerre a été marqué par de toutes autres forces : la guerre froide (à Bretton Woods, l'Union soviétique avait encore été prévue comme partenaire à part entière), le plan Marshall, qui y était lié, et le rétablissement de la position économique de l'Allemagne en Europe qui en découlait également. Le système des monnaies à parité flexible avec le dollar, qui avait lui-même un taux de change fixe par rapport à l'or, n'a même fonctionné comme prévu à Bretton Woods que de 1958 à 1968.

Au sein du gouvernement américain de Franklin D. Roosevelt, le président démocrate de 1933 à 1945, existait une faction qui pensait le New Deal à l’échelle internationale également. Dès le début des années 40, elle a élaboré des plans pour la création d'une banque publique interaméricaine de développement qui détrônerait les banquiers de Wall Street et miserait sur le financement public à long terme du développement plutôt que sur les investissements privés. En 1940, le responsable de l'Amérique latine au Département d'État américain a déclaré que cela devait être le début d'un système dans lequel « la finance serait au service de l'échange et du développement (...) en opposition directe avec le système précédent, basé sur l'idée que le développement et le commerce devaient servir la finance ». L'opposition de Wall Street et du Congrès a cependant mis fin à ces projets dans un premier temps, mais le thème était sur la table avec les discussions sur une « Banque internationale pour la reconstruction et le développement » (BIRD, nom officiel de la Banque mondiale jusqu'à aujourd'hui) à Bretton Woods.

La conférence de Bretton Woods a été dominée par les États-Unis et la Grande-Bretagne et en grand partie négociée au préalable. Les pays du Sud global — dans la mesure où ils étaient déjà indépendants (comme en Amérique latine) ou partiellement autonomes (comme l'Inde) — étaient toutefois également représentés. De même, l'Australie, qui dépendait encore entièrement des exportations de matières premières à l'époque, avait les mêmes préoccupations. Pour ses priorités, la conférence sur l'organisation monétaire et financière n'était cependant pas le seul forum. En 1943 déjà, une conférence sur l'alimentation et l'agriculture avait eu lieu et, l'année suivante, une conférence sur le travail, au cours de laquelle l'Australie avait tenté, sans succès, de faire du plein emploi un pilier de l'ordre d'après-guerre au même titre que les questions monétaires et commerciales.

La Grande-Bretagne et les États-Unis s'étaient déjà mis d'accord sur les éléments fondamentaux d'un fonds monétaire international qui devait permettre de lier les monnaies des membres au dollar, lui-même lié à l'or à un taux fixe. L'objectif était de combiner la stabilité du système monétaire avec une flexibilité qui permettrait aux pays dont la balance commerciale était déficitaire de dévaluer leur monnaie de manière contrôlée et d'éviter ainsi l'austérité et le chômage. Cette mesure était accompagnée d'une surveillance des mouvements de capitaux qui protégeait les pays des flux de capitaux déstabilisants. Le négociateur américain à Bretton Woods, Harry Dexter White (son homologue britannique était l'économiste John Maynard Keynes, dont la pensée économique, le keynésianisme, se verrait plus tard attribuer tout l'ordre d'après-guerre), a écrit dans un premier projet d'ordre monétaire que les pays devraient empêcher les flux de capitaux, qui sont des instruments des riches, pour éviter « de nouveaux impôts ou de nouvelles charges sociales ».

« The Economic Government of the World, 1933 – 2023 » (éditions Farrar, Straus and Giroux, paru en novembre 2023, 986 pages) emmène les lectrices et les lecteurs derrière les coulisses qui ont façonné l’économie mondiale au cours des quatrevingt- dix dernières années. Il est disponible en Suisse dans les librairies en ligne (en anglais).

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont également proposé un modèle de décision lié aux sommes versées dans le fonds, selon le principe « un dollar, une voix ». La Grande-Bretagne jouissait ainsi d'une prédominance et les États-Unis d'un droit de veto. La Chine et l'Inde, soutenues par l'Australie, les pays d'Amérique latine et la France, ont protesté contre ces dispositions. Sans succès. Cette question des quotas — devenue d'autant plus urgente que le poids de l'économie mondiale a changé — n'a toujours pas été résolue.

L'Amérique latine s'était rendue à Bretton Woods avec 19 délégations. Leurs porte-parole ont souligné les problèmes particuliers de la balance commerciale pour les pays dépendant de l'exportation de matières premières. Leurs préoccupations centrales n’étaient pas les questions monétaires, mais surtout les prix très fluctuants des matières premières minérales et agricoles. Par voie de conséquence, ces pays ont tenté de compléter le mandat du Fonds monétaire international (FMI) par des questions de développement : ils ont exigé des accords sur les matières premières pour stabiliser les prix et la possibilité de promouvoir et de protéger leur propre industrie afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. En grande partie sans succès : les « Articles of Agreement » du FMI contiennent certes un engagement en faveur du développement, mais il devait être mis en œuvre par la BIRD, à savoir la Banque mondiale.

Dans l'invitation à la conférence de Bretton Woods, le Fonds monétaire, pour lequel on visait des « definite proposals », avait clairement la priorité sur une banque tournée vers la reconstruction. Les questions centrales pour la discussion sur la BIRD étaient toutefois des plus pertinentes pour les délégations du Sud global. L'une de ces questions était de savoir si la banque devait avant tout garantir les investissements privés ou octroyer des crédits de manière autonome. La Grande-Bretagne et les représentants de Wall Street voulaient une banque qui coordonne et garantisse en premier lieu les transactions privées. Rien d’étonnant à cela : la Grande-Bretagne était toujours le premier centre financier — même après la guerre, 70% des transactions financières mondiales étaient effectuées en livres sterling — avant que Wall Street ne passe devant la City de Londres. Une deuxième question portait sur la relation entre la reconstruction et le développement dans le mandat de la banque. Enfin, il s'agissait de savoir si elle pouvait aussi octroyer des crédits qui ne génèrent pas de rendement économique direct. Par exemple, des programmes structurels d'assainissement ou de santé qui renforcent à long terme la productivité d'un pays, ou seulement des projets concrets, également intéressants sur le plan commercial, comme une centrale électrique. Quiconque suit le débat actuel sur la Banque mondiale ne peut s'empêcher d’y déceler un air de déjà-vu, même 80 ans après.

Le résultat a été un compromis qui mettait sur un pied d'égalité la reconstruction et le développement des membres de la BIRD. Il n’y avait toutefois guère de flexibilité sur les autres questions. Seuls 20 % du capital pouvaient être directement octroyés sous forme de crédits (le reste étant destiné à garantir des investissements privés) et ce, sauf dans des cas exceptionnels (non définis), uniquement pour des projets spécifiques ayant un « objectif productif ».

Alors qu'en 1944 on ne discutait et ne décidait que du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, on prévoyait toutefois dès le début une organisation commerciale internationale comme troisième pilier de l'ordre économique mondial. Sur ce plan également, on entendait éviter des situations comme celles de l'entre-deux-guerres, lorsque les pays se retranchaient derrière de hautes barrières douanières et se livraient à des guerres commerciales (Daunton fait précéder son livre de la citation suivante de Donald Trump : « Trade wars are easy to win »).

Après les déceptions de Bretton Woods, les pays du Sud global, désormais renforcés par l'indépendance du sous-continent indien, ont placé leurs espoirs dans les négociations de l'Organisation internationale du commerce (OIC). Celles-ci ont eu lieu à Genève en 1947 et à La Havane en 1948. Lors de la conférence de La Havane, les « pays en développement » peu industrialisés représentaient la majorité. La conférence a été éclipsée par le plan Marshall ; de nombreux pays du Sud gloabal espéraient pouvoir également bénéficier d'une aide à ces conditions ou s'y attendaient. Mais ils se rendaient de plus en plus compte que ce ne serait probablement pas le cas (même si le refus officiel des États-Unis n'est intervenu qu'après la guerre). Sous la houlette des pays latino-américains et de l'Inde, les « pays en développement » ont profité de leur majorité à la conférence de La Havane pour renforcer la charte de l'OIC avec leurs exigences, lesquelles n’avaient pas été entendues à Bretton Woods : une limitation du libre-échange afin de développer des industries propres, des tarifs préférentiels et des accords sur les matières premières. Et le principe « un pays, une voix » devait s'appliquer à l'OIC.

Il est professeur émérite d’histoire économique à l’Université de Cambridge. Il est actuellement professeur invité au Gresham College à Londres.

Mais rien n'y fit, car en décembre 1950, le président américain Truman décida de ne pas soumettre l’accord au Congrès. La plupart des autres pays industrialisés avaient fait dépendre leur accord des États-Unis ; c'est ainsi que l'OIC est morte de sa belle mort au début des années 50. Il ne restait plus que l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), négocié dès 1947, qui prévoyait des réductions tarifaires progressives. Ce n'est qu'en 1994, sous de tout autres auspices et après sept ans de négociations, que la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a permis de compléter l'architecture, comme cela avait été originellement prévu.

John Ruggie (futur représentant spécial de l'ONU pour les entreprises et les droits humains) a qualifié l’ordre économique d'après-guerre de « libéralisme intégré » (embedded liberalism). Pour les pays du Sud global, cette intégration signifiait, selon Martin Daunton, « une forme spécifique de néocolonialisme et une économie globale basée sur les intérêts des pays industrialisés avancés ».

Les revendications du Sud global n’ont pas disparu pour autant ; elles ont été reprises à l'ONU à partir des années 1960. La décolonisation avait modifié le cercle des membres ; rien qu'en 1960, 16 pays africains ont rejoint l'ONU. En 1964, la première Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) s'est tenue à Genève. Dans les années 70, la discussion sur le « gouvernement économique du monde » était placée sous le signe d'un nouvel ordre économique mondial (new international economic order), que le Sud mondial avait mis à l'ordre du jour. Après des années de négociations, Ronald Reagan et la crise de la dette latino-américaine dans les années 80 ont également coulé cette tentative, sans résultat.

De nombreux problèmes structurels soulevés par le Sud global à Bretton Woods n'ont toujours pas été résolus. C'est pourquoi, même après la lecture du livre de Martin Daunton, qui relativise l’importance de la conférence, s’y référer fait quand même sens. C'est le cas lorsqu'elle se concentre précisément sur cet aspect, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU António Guterres en 2023 lors de l'Assemblée générale de l'ONU : « It is time for a new Bretton Woods moment. A new commitment to place the dramatic needs of developing countries at the center of every decision and mechanism of the global financial system. »

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Article, Global

20.03.2024, Coopération internationale

Le débat en cours en dit plus sur les points faibles de la mesure de l’efficacité et sur le manque de communication sur la coopération internationale en général que sur l’efficacité réelle des projets.

Discussion avec un groupe de femmes à Madagascar. © Andry Ranoarivony

L’efficacité de la coopération internationale (CI) est un sujet récurrent dans les médias et au Parlement. Alors que la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) aiment s’enorgueillir de leurs succès, le Parlement et les médias prennent régulièrement prétexte des foyers de crise actuels, comme l’Afghanistan, pour critiquer le manque d’efficacité de la CI. Mais comment mesure-t-on l’efficacité de la CI ? Et la manière actuelle de mesurer l’efficacité a-t-elle un sens ? La Commission de gestion (CdG) du Conseil des Etats s’est également posé cette dernière question. Elle a chargé le Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) d’étudier les instruments de mesure de l’efficacité de la CI, en se concentrant sur l’instrument le plus fréquemment utilisé, celui des évaluations. Les rapports du CPA et du Conseil fédéral sont désormais disponibles et mettent surtout une chose en évidence : si les évaluations sont utiles comme instruments de pilotage, elles ne sont guère adaptées à la mesure de l’efficacité.

L’efficacité de la CI est présentée au Parlement à l’appui de taux de réussite, la DDC et le SECO affichant des taux supérieurs à la moyenne (plus de 80 %). Ces taux se basent sur un éventail d’évaluations externes spécifiques aux projets. Comme l’indique le CPA, cela pose problème pour diverses raisons : la qualité des différentes évaluations est variable, et il n’y a pas de méthodologie unifiée ; la plupart des évaluations sont réalisées pendant la durée de vie des projets et ne disent donc rien sur leurs effets à long terme ; les recommandations des différentes évaluations sont jugées insuffisantes, et le suivi (follow-up) de la part de la DDC, du SECO et de la Division Paix et droits de l’homme (DPDH) n’est pas toujours assuré ; en outre, les différentes évaluations ne se réfèrent guère aux objectifs supérieurs de la CI.

Mais il serait faux de déduire de ces résultats que la CI est inefficace – comme le constate sans ambiguïté la CdG du Conseil des Etats. Elle part fondamentalement « du principe que la Suisse atteint bon nombre de ses objectifs dans la CI et mène des projets utiles ». Mais elle critique « la pratique actuelle du Conseil fédéral qui consiste à rendre compte de l’efficacité de la CI au public et au Parlement en leur présentant des taux de réussite discutables ». Il ne s’agit pas non plus pour la CdG de supprimer les évaluations en soi ou de les déclarer vaines, car elles peuvent être tout à fait utiles en tant qu’instruments de pilotage internes, autrement dit pour adapter les projets.

Parallèlement à l’évaluation critique des pratiques existantes en matière de mesure de l’efficacité, la demande d’approches et d’analyses de l’efficacité fondées sur des preuves se fait de plus en plus pressante en Suisse également. Cela signifie, d’une part, que les preuves scientifiques sont toujours davantage prises en compte dans la conception et le développement de nouveaux projets et, d’autre part, qu’il faut réaliser plus d’analyses d’efficacité scientifiques. Celles-ci se réfèrent avant tout à des essais contrôlés randomisés (randomized control trials, RCT), qui ont pris un essor considérable ces dernières années grâce au travail des lauréats du prix Nobel Esther Duflo et Abhijit Banerjee. Le principe est simple : lors de la conception du projet, deux groupes sont formés au hasard – l’un qui profite du projet de développement, l’autre qui n’en bénéficie pas. Par exemple : plusieurs écoles au Kenya sont choisies au hasard – dans la moitié d’entre elles, des manuels scolaires sont distribués aux enfants, les enfants du groupe de contrôle n’en reçoivent pas. Avant et après la distribution de ces manuels, la présence à l’école ainsi que les notes de tous les élèves sont enregistrées. Au bout d’un an, les mêmes données sont à nouveau collectées. Si le groupe qui a reçu des manuels scolaires est effectivement plus souvent à l’école et présente de meilleures notes, on peut en conclure que le projet s’est montré efficace et qu’il peut être reproduit dans d’autres contextes. Telle est du moins la théorie.

Quelle est donc la solution ? Tant les contribuables que les organisations de développement et les personnes en situation de pauvreté ont intérêt à ce que la CI soit efficace. Mais avons-nous vraiment besoin de toujours plus de chiffres et de statistiques ? Souvent étayée sur des bureaucraties rigides, des instruments de planification et des évaluations, la pratique actuelle en dit peu sur la valeur ajoutée réelle de la CI. Et les études de terrain randomisées ne conviennent, dans le meilleur des cas, qu'à une petite partie des projets de la CI.

Le Parlement et le public méritent avant tout un débat honnête sur la CI — sur les succès remportés comme sur les défis auxquels elle est confrontée. La CI de la Suisse a de nombreuses réussites à faire valoir. Elles sont souvent attestées par des projets individuels et par des études scientifiques. Mais pour déployer des effets, il faut souvent du temps. Dans le domaine de l'Etat de droit ou du renforcement de la société civile sur place — deux facteurs clés pour un développement durable —, il n'est pas toujours possible d'obtenir un effet immédiat. Ce dernier peut en outre être rapidement réduit à néant, surtout en période de crise, comme le montre l'exemple de l'Afghanistan.

Outre une meilleure communication et de meilleures relations publiques, la pratique et l'efficacité de la CI peuvent tout à fait profiter d'une meilleure prise en compte des études scientifiques existantes et de la promotion de ses propres études, surtout au niveau des stratégies thématiques et nationales. Dans le travail de projet lui-même, il faut plutôt davantage de flexibilité que de rigidité, et il est crucial que tous les projets soient clairement axés sur l'efficacité. Concrètement, cela signifie que des objectifs sont élaborés en collaboration avec des partenaires locaux et qu'ils s'orientent clairement vers les objectifs énoncés dans la loi, à savoir soulager les populations dans le besoin, lutter contre la pauvreté et promouvoir les droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles (art. 54 al. 2 Cst.), tout comme vers les objectifs concrets de la stratégie de la CI. Au lieu de cadres logiques rigides pour la mise en œuvre des projets, les mesures (et si nécessaire les objectifs) devraient pouvoir être adaptées à tout moment s'il s'avère que celles envisagées ne sont finalement pas appropriées ou que le contexte change. Cela suppose un suivi continu, qui peut très bien être assumé par les partenaires en charge de la mise en œuvre, d'autant plus que ce sont généralement les partenaires sur place qui savent le mieux quand des adaptations sont nécessaires et lesquelles. Les évaluations après l'achèvement des projets peuvent en outre être utiles pour déterminer si et comment les objectifs fixés ont été atteints. Mais, comme le constate également le rapport du CPA, il est judicieux de concevoir ces évaluations de manière interdépartementale selon des critères clairs.

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Article, Global

21.03.2024, Justice climatique

La Suisse n'est pas préparée à répondre aux attentes en nette hausse relatives à sa future contribution au financement international dans le domaine du climat. De nouvelles sources de financement sont nécessaires pour débloquer des moyens supplémentaires pour la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce dernier dans le Sud global.

Extraction d’énérgie fossile à Bakersfield, aux Etats-Unis. © Simon Townsley / Panos Pictures

En décembre dernier, lors de la conférence sur le climat à Dubaï, des journalistes ont demandé au conseiller fédéral Albert Rösti s'il se sentait à l'aise pour exiger l'abandon des énergies fossiles d'ici 2050. Il s'est montré rassurant. En plénière, il a ajouté que la planète devrait sortir du charbon d'ici 2040, conformément à la position helvétique. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que pour abandonner le charbon, le pétrole et le gaz, il faut plusieurs centaines de milliards de dollars de financement climatique pour le Sud global, et cela chaque année. Et pour l'adaptation dans les pays pauvres, qui pour l’heure n'émettent quasiment pas de gaz à effet de serre mais qui sont toujours plus gravement touchés par la crise climatique, et pour l'indemnisation des personnes concernées, il faut encore une fois un montant de cet ordre. Cela représenterait un multiple de l'objectif de financement actuel de 100 milliards de dollars par an. Le déficit de financement pour les mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays pauvres ne cesse de croître. Malgré cela, les ressources financières mises à disposition par les États responsables de la crise climatique, comme la Suisse, restent même en deçà des 100 milliards promis. À cela s'ajoutent la crise de la dette et d'autres facteurs qui restreignent grandement les propres possibilités de financement dans les pays les plus pauvres. Nombre de pays du Sud global se sentent lâchés par le Nord.

C'est dans ce contexte difficile qu'un nouvel objectif de financement sera négocié lors de la conférence sur le climat de cette année. Il sera jugé à l'aune de sa capacité à permettre aux pays du Sud global de mettre en œuvre des plans ambitieux de protection climatique et de s'adapter au mieux au réchauffement de la planète. Un nouvel objectif de financement ambitieux et crédible dans le domaine climatique est un préalable impérieux à la possibilité de soumission en 2025, par tous les États, de nouveaux plans climatiques quinquennaux répondant aux objectifs de l'accord de Paris. L’enjeu sera donc de taille lorsque les délégués prendront place à la table des négociations en novembre en Azerbaïdjan. Et les attentes envers les pays riches seront largement revues à la hausse. La Suisse devrait aussi s'engager avec cohérence pour que les pays pollueurs allouent bien davantage de fonds publics au financement climatique. Dans une tribune pour Climate Home News, le négociateur en chef du groupe des pays les plus pauvres, Evans Njewa du Malawi, demande aux délégations en charge des négociations pour le Nord global de ne plus se cacher derrière leurs parlements : « Ils disent qu'ils n'ont pas de mandat ou qu'ils ne sont pas en mesure d'augmenter les fonds, car leurs parlements ne les approuveront pas. Ils doivent d'autant plus agir maintenant, avant que ces derniers ne délibèrent sur leurs budgets », tonne Njewa.

Ce schéma s’observe dans notre pays également. Dans les négociations sur le climat, la Suisse s'engage en faveur d’une sortie mondiale des énergies fossiles d'ici 2050, afin que les objectifs de l’accord de Paris puissent encore être atteints. Mais sur les questions de financement, elle freine des quatre fers, car elle ne peut pas présenter d'engagements de politique intérieure pour des contributions plus substantielles. Le Conseil fédéral ne tente même pas de demander des ressources additionnelles au Parlement. Pour quelle raison en est-on là ?

Pour l’heure, les contributions suisses au financement climatique proviennent essentiellement du budget de la coopération internationale (CI), qui reçoit déjà trop peu de moyens pour la lutte mondiale contre la pauvreté et qui est aujourd’hui menacé par un transfert massif de fonds en faveur de la reconstruction en Ukraine. Cela signifie que le financement actuel du climat est déjà compté deux fois avec les projets de lutte contre la pauvreté. En revanche, des ressources financières nouvelles et additionnelles sont nécessaires pour que le financement climatique suisse puisse contribuer efficacement au soutien des plans climatiques dans le Sud global. Le Conseil fédéral devrait élaborer des options de financement alternatives au niveau de la loi, afin que les fonds de la CI puissent continuer à être utilisés pour la lutte globale contre la pauvreté, le renforcement des services de base en matière d'éducation et de santé ainsi que pour ses autres tâches clés. Voilà un an, il a effectivement donné à l'administration le mandat d'élaborer des options pour que la Suisse puisse à l'avenir fournir davantage de financement dans le domaine du climat. À la fin de l'an dernier, une étude mandatée à l'extérieur a été publiée sans commentaire sur le site Internet de l'Office fédéral de l'environnement. Expertes et experts recommandent à notre pays de trouver des sources de financement additionnelles, par exemple les recettes du système d'échange de quotas d'émission. Mais depuis, rien n'a bougé au Conseil fédéral. Selon le nouveau programme de législature, il n'a pas l'intention de présenter au Parlement un dossier sur le financement climatique au cours des trois prochaines années. Il mise uniquement sur le nouveau crédit quadriennal pour la coopération internationale 2025 – 2028. Mais ce dernier n’offre aucune place pour un financement climatique supplémentaire.

Si le Conseil fédéral n'agit pas — ce qui est en l’occurrence irresponsable, car les négociations sur le climat relèvent de sa compétence —, le Parlement peut prendre l'initiative. Lors de la dernière session d'hiver, le conseiller national Marc Jost a déposé une initiative parlementaire pour l’élaboration au Parlement d’une loi sur le financement international dans le domaine du climat et de la biodiversité.

La conférence de Bakou sur le climat se rapproche à grands pas. Que reste-t-il à faire d’ici là ? La Suisse doit reconsidérer sa position de négociation actuelle sur les questions de financement et s'engager en faveur d'un objectif ambitieux qui réponde aux besoins des populations du Sud global et répartisse équitablement les responsabilités financières entre les pays riches, à l’origine de la crise climatique. C'est la seule façon de parvenir à sortir du charbon d'ici 2040 et de toutes les énergies fossiles d'ici 2050. La pression internationale sera d'autant plus forte pour s'accorder sur un objectif ambitieux.

La pression sur la Suisse augmentera donc inévitablement pour qu'elle dope sa contribution. Afin qu’une hausse des ressources financières puisse avoir lieu suffisamment vite, elle doit sans attendre s’attaquer aux travaux législatifs et ouvrir des pistes de financement supplémentaires dans le domaine du climat.

Pour l’exprimer comme Evans Njewa : « Nous devons toujours nous rappeler que sans financement, il n'y a pas d'action, et sans action, nous ne parviendrons jamais à maîtriser la crise climatique . »

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Article, Global

07.12.2023, Justice climatique

Face à la surveillance médiatique accrue, le marché de la compensation des émissions carbone a mauvaise presse. Afin de mieux comprendre les critiques adressées au marché volontaire actuel, un bref état des lieux des marchés du carbone et de leurs limites semble indiqué.

De Maxime Zufferey

Le recours excessif à la compensation en lieu et place d'une réduction substantielle n'est absolument pas durable.

© Ishan Tankha / Climate Visuals Countdown

Le marché du carbone volontaire permet l'échange de crédits carbone – c'est-à-dire d'unités représentant une tonne d'équivalent CO2 évitée, réduite ou éliminée – de sorte qu'une entité qui continue à émettre puisse compenser ses propres émissions en finançant des projets qui réduisent les émissions ailleurs. En théorie, la compensation carbone est décrite comme l'approche de marché la plus efficace pour obtenir des résultats en termes de réduction des émissions au niveau global. En effet, elle devrait maximiser l'impact des ressources disponibles pour réduire les émissions en les allouant là où elles sont le plus avantageuses.

Ainsi, après avoir réduit ses émissions les moins coûteuses, une entreprise pourrait consacrer des ressources à des projets de technologies bas carbone ou de restauration des forêts, afin d'annuler numériquement les émissions que cette même entreprise ne parvient pas encore à réduire. Dans la pratique, cependant, l'utilisation des crédits de compensation bon marché est fortement critiquée car elle compromet la priorité absolue de la réduction des émissions et contribue à maintenir un statu quo insoutenable. La surveillance accrue exercée récemment par la société civile a jeté le doute sur les affirmations – souvent trompeuses – de « neutralité carbone » faites par certaines organisations sous le couvert de la compensation, alors qu'en réalité leurs émissions continuent d'augmenter.

Depuis ses prémices à la fin des années 80, et surtout depuis le Protocole de Kyoto signé en 1997, l'établissement du marché carbone n'a jamais échappé à la controverse. Son évolution a donné naissance à des marchés parallèles parfois difficiles à distinguer en raison de leur possible superposition : le marché du carbone « de conformité » et le marché du carbone « volontaire ». Le marché de conformité prévoit des réductions d'émissions obligatoires et est réglementé au niveau national ou régional. Le plus abouti d'entre eux est le système d'échange de quotas d'émission de l’Union Européenne (SEQE-UE), auquel la Suisse a adhéré en 2020. Dans le cadre de ce mécanisme, certains gros émetteurs – centrales électriques et grandes industries – sont soumis à un plafond d'émissions abaissé chaque année, qu'ils peuvent couvrir en achetant des quotas à d'autres membres qui ont réussi à réduire leurs émissions au-delà de l'objectif fixé.

Malgré une mise en œuvre bien laborieuse, ce système a contribué à une certaine réduction des émissions dans les secteurs concernés. Cependant, il est critiqué pour avoir été trop généreux dans l'attribution de quotas gratuits aux grands émetteurs, pour avoir permis l'afflux de crédits internationaux et pour ne pas imposer d'objectifs de réduction suffisamment ambitieux. En outre, le prix du carbone est encore trop bas ; il devrait refléter le coût social d'une tonne d'émissions pour atteindre progressivement 200 USD. Le marché volontaire, quant à lui, n'impose actuellement aucun seuil minimum de réduction et reste largement non réglementé. On y utilise aussi fréquemment des crédits carbone désuets ou dont la qualité et le prix varient fortement, parfois même en dessous de 1 USD .

La crise de confiance qui entoure ce marché volontaire du carbone est due non seulement à son absence de réglementation et à son cadre fragmenté, mais aussi aux limites techniques inhérentes à son mécanisme. Les crédits carbones ne correspondent que rarement à l'unité exacte de « compensation » revendiquée, et des surestimations quasi systématiques du nombre de crédits délivrés sont recensées. Cette situation s'explique par l'absence d'un système de contrôle global véritablement exempt de conflits d'intérêts et par une méthodologie de quantification peu fiable, souvent basée sur un scénario de référence trop généreux. Mais ce n'est pas tout : les justifications existantes du critère d'additionnalité, i.e. le fait que le projet n'aurait tout simplement pas eu lieu sans la contribution financière des crédits carbone, ne sont pas toujours claires. Ce constat est notamment flagrant concernant les projets d'énergie renouvelable, qui sont devenus la source d'énergie la plus avantageuse économiquement dans la plupart des pays. Le double comptage – ainsi que la double revendication, généralement liée à la déduction d’un crédit carbone à la fois par le pays d'accueil et par une entreprise étrangère – constitue également un défi majeur. Ce phénomène, qui va à l'encontre du principe selon lequel un crédit ne peut être déduit que par une seule et même entité, est d'autant plus sensible dans le cadre de l'Accord de Paris qui, contrairement au Protocole de Kyoto, exige des pays en développement qu'ils réduisent leurs émissions.

La question de la permanence des compensations comptabilisées soulève également de nombreux doutes. L'extraction et la combustion des énergies conventionnelles relèvent du cycle du carbone fossile à long terme, tandis que la photosynthèse et donc l'absorption du carbone par les arbres ou l’absorption par les océans relèvent du cycle du carbone biogénique à court terme. Il semble donc illusoire de vouloir compenser une pollution atmosphérique millénaire par des projets de compensation limités dans le temps à quelques décennies. De plus, le changement climatique lui-même compromet la permanence du carbone dans les réservoirs temporaires que sont les sols et les forêts, en raison de l'intensification des incendies, des périodes de sécheresse et de la propagation de parasites. A cela s’ajoute encore le risque de fuite (leakage), par exemple lorsqu'un projet de protection des forêts dans une région donnée conduit à un défrichement ailleurs. Quant aux perspectives de solutions technologiques avec des équipements de capture et de séquestration du carbone, elles ne doivent pas être surestimées. Pour l'instant, elles ne sont ni compétitives, ni disponibles à l'échelle requise à court terme, et ne joueront probablement qu'un rôle limité, bien que nécessaire, à l'avenir.

Plus fondamentalement, le recours excessif à la compensation en lieu et place d'une réduction substantielle n'est absolument pas durable. Comme le déplore Carbon Market Watch dans son rapport d'évaluation de l'intégrité des engagements climatiques de multinationales autoproclamées « leaders climatiques », la mise en œuvre de leurs feuilles de route « zéro net » dépend fortement de la compensation. A cette cadence, les besoins en terres dépasseraient largement les disponibilités, menaçant directement la survie des communautés locales, la biodiversité et la sécurité alimentaire. Parallèlement, les projets populaires de réduction des émissions dues à la déforestation ou les solutions fondées sur la nature (SFN) sont souvent basés sur des modèles de conservation « forteresse » qui consistent à délimiter et à militariser des zones protégées en empêchant leur accès aux habitants originels. Loin de se développer dans des espaces vides que les pollueurs peuvent remplir d'arbres, ces projets se développent souvent sur des territoires habités par des communautés indigènes. Cette nouvelle ruée vers l'or pour les SFN à travers la privatisation de ces puits de carbone naturels exacerbe donc des conflits fonciers historiquement complexes et menace les populations forestières d'être dépossédées de leurs terres. Un constat d'autant plus évident lorsque la mise en œuvre de ces projets minimise la pleine réalisation du droit des communautés autochtones à l'autodétermination et au consentement libre et éclairé avant l'approbation de tout projet affectant leurs territoires.

En somme, le système actuel est largement inadapté à l'urgence de l'action climatique et présente des aspects profondément injustes. Il offre des droits de polluer aux plus gros émetteurs – principalement les grandes entreprises et les économies du Nord global – qui peuvent poursuivre leurs affaires comme auparavant, tout en imposant des restrictions aux systèmes économiques et aux modes de vie principalement dans les pays du Sud global. Ce faisant, il transfère la responsabilité du changement climatique et de la déforestation des grandes entreprises aux communautés locales qui sont pourtant les moins responsables du changement climatique.

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Article, Global

21.03.2024, Financement du développement

Le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE a pris une décision passée largement inaperçue dans l'opinion publique : Elle concerne la prise en compte des instruments du secteur privé dans le financement du développement et pourrait avoir des conséquences importantes pour les pays les plus pauvres du Sud.

© Christina Baeriswyl

Depuis que le financement du développement existe, les discussions tournent autour de la manière dont il doit être mesuré. Alors que les pays donateurs du nord souhaitent être vus comme étant les plus généreux possible, les pays du Sud souhaitent qu'une part aussi importante que possible des fonds parvienne là où ils sont le plus nécessaires. C'est dans ce contexte que se situe le débat actuel sur la prise en compte des contributions publiques pour des prêts et divers types d’investissements dans les entreprises des pays du Sud.

En février 2016, dans le cadre du processus de « modernisation » de la définition de l’Aide publique au Développement (APD), les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’étaient, pour la première fois, entendu sur des principes de comptabilisation des instruments du secteur privé (Private Sector Instruments / PSI). Ces instruments comprennent les prêts accordés à des entreprises, les investissements sous forme de prises de participation au capital, le financement mezzanine et les garanties.

Mais les membres du CAD n’avaient pas réussi à l’époque à s’entendre sur les règles à appliquer pour prendre en compte les PSI dans l’APD, conformément aux principes convenus. Des modalités provisoires de notification sont alors mises en place en 2018. Puisque les PSI ne représentent que 2 à 3 % de l’APD totale, cette solution avait été jugée acceptable en attendant que les travaux du CAD aboutissent à une solution plus permanente. En octobre 2023, un nouvel accord permanent a été conclu concernant les PSI, susceptible d’avoir des conséquences importantes pour le financement du développement.

Depuis l'introduction de l'APD dans les années 60, l'un de ses principes clés a été celui de la concessionnalité. Selon ce principe, les fonds de développement consistent en de simples dons (grants) ou prennent la forme de prêts à des conditions préférentielles. Avec sa décision d'octobre 2023, le CAD de l'OCDE a ébranlé ce principe et a ainsi redéfini l'APD. Selon les nouvelles règles, il y a lieu de démontrer, lors de la prise en compte des instruments du secteur privé, dans quelle mesure les fonds alloués à ces instruments apportent une valeur ajoutée financière ou en termes de contenu et en termes de développement (voir « L’additionnalité : trois définitions » ). Les pays membres du CAD sont censés fournir − à titre obligatoire − des informations sur le type d’additionnalité des PSI auxquels ils font recours.

Mais le CAD lui-même regrette que les données communiquées à ce jour ont été inégales et que les rapports soumis sur l'additionnalité soient « incomplets et pas convaincants ». L'établissement de rapports sérieux sur l'additionnalité est pourtant essentiel pour garantir que les membres du CAD allouent efficacement les ressources limitées de l’aide publique au développement là où le besoin est le plus grand et où l’impact peut être le plus important.

Pour qu'une activité de PSI soit éligible en tant qu’APD, elle doit être additionnelle sur le plan financier ou en valeur, ainsi que sur le plan du développement :

Or, sans rendre compte de l’additionnalité, on ne peut que présumer plutôt que démontrer la valeur ajoutée des PSI. Ou, en d’autres termes, sans ces informations, on fait face au risque que l’APD soit artificiellement « gonflée » par des pratiques comptables créatives, ce qui diluerait de plus en plus la définition de l'« aide au développement ». Point a priori positif, dès 2026, les informations communiquées sur l'additionnalité des PSI feront l'objet d'un examen particulier de la part du secrétariat du CAD « pour promouvoir l'intégrité de l'APD ». Il reste à espérer que ces vérifications permettront d'y voir plus clair.

Selon une étude du réseau des ONG Eurodad, entre 2018 et 2021, un volume total de USD 20,6 milliards ont été déclarés comme PSI ; cela représente 3 % de l’APD totale. Les quatre principaux donateurs européens (Royaume-Uni, UE, Allemagne et France) représentent à eux seuls près de 80 % du volume total des PSI des membres du CAD. La Suisse pointe à la 11ème place, avec 0,7 % du volume total.

Sur le volume total, 85 % des fonds ont été acheminés par l'intermédiaire des institutions de financement du développement (IFD), dont, en Suisse, le Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM). Les IFD respectives des quatre principaux donateurs européens – British International Investment (BII) au Royaume-Uni, la Banque européenne d’investissement (BEI/UE), la Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW) et la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) allemandes et Proparco, en France – représentent 91 % de l’ensemble des PSI déclarés comme APD de ces membres du CAD. Certaines de ces IFD ont vu leur portefeuille doubler en une décennie et il est attendu que le volume d’activités des IFD continuent d’augmenter ces prochaines années.

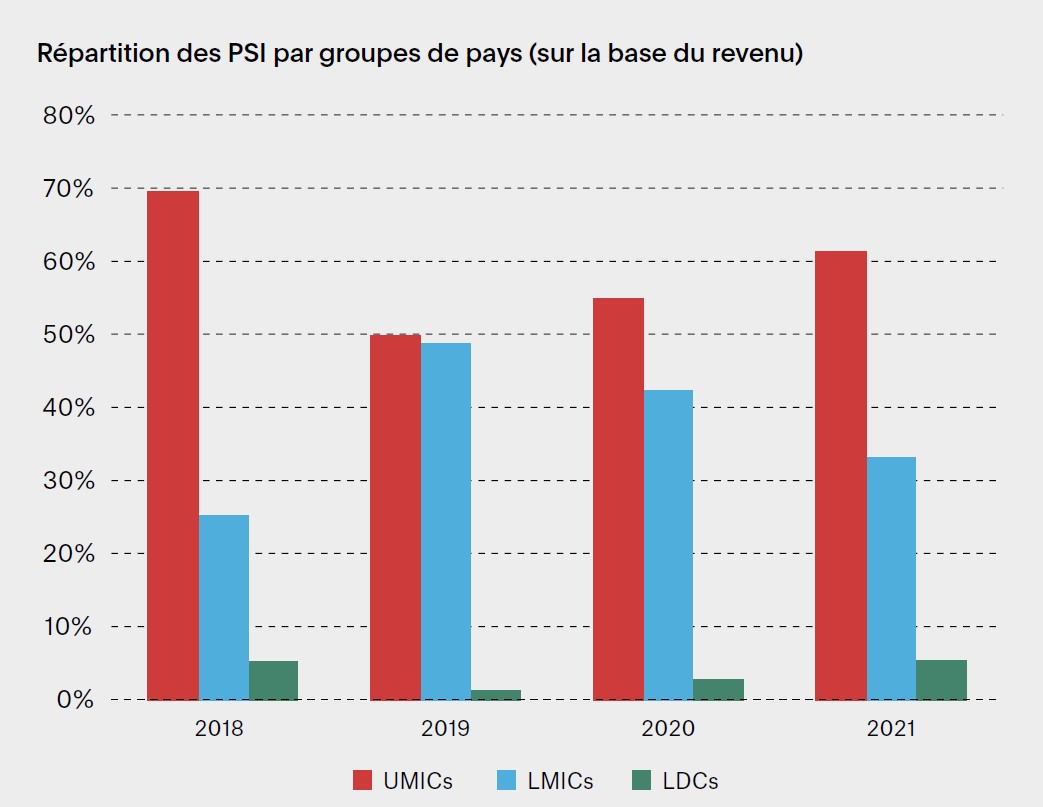

Source : OECD-DAC, Creditor Reporting System 2023

Ces sociétés de financement du développement ont un mandat de rentabilité et investissent donc en priorité dans des pays et des régions qui présentent un profil de risque réduit et offrent des perspectives de bénéfices plus sûres. Comme le montre le graphique ci-dessus, entre 2018 et 2021, la majorité des instruments du secteur privé ont été investis dans des pays à revenu intermédiaire supérieur (UMICs) (59 %), suivis par des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (LMICs) (37 %). Seuls 4 % des PSI ont été alloués aux pays les moins avancés (LDCs). Cela montre que les fonds de développement gérés par les PSI n'atteignent que très marginalement les pays qui en auraient le plus besoin.

La Suisse notifie au CAD quelque CHF 35 millions en tant qu’un PSI, ce qui équivaut en moyenne aux versements au capital du SIFEM de CHF 30 millions par an, auxquels s’ajoutent quelques autres instruments (moins de 5 millions CHF). SIFEM est spécialisé dans le financement à long terme des PME et d'autres entreprises « à croissance rapide », avec pour but de favoriser la croissance économique et la création d'emplois.

Les PSI doivent être distingués des « montants mobilisés du secteur privé », soit tous les financements privés mobilisés par les interventions de financement public du développement, quelle que soit l'origine des fonds privés. Ces fonds ne font pas partie de l'APD, mais peuvent être comptabilisés dans l'indicateur plus large du financement du développement – le total official support for sustainable development (TOSSD).

Dans sa récente édition, le rapport DFI Transparency 2023 – qui analyse les activités des trente principales IFD, dont les actifs totalisent USD 2000 milliards – SIFEM est placée dans les dernières places du classement en termes de transparence ! À fin 2022, SIFEM avait un portefeuille d’investissements de USD 451 millions, presque entièrement alloué aux économies à revenu intermédiaire (MICs). Plus précisément, 62 % ont été investis dans des économies à revenu intermédiaire inférieur et 34 % dans des économies à revenu intermédiaire supérieur. Les économies à faible revenu (par exemple, l'Éthiopie et le Malawi) ne représentaient que 3 % du portefeuille d'investissement. À cette même date, seuls 42 % du portefeuille étaient investis dans les pays prioritaires de la coopération internationale (CI) de la Suisse.

Nous nous trouvons dans une période critique où des guerres, les suites de la pandémie Corona et les effets croissants du changement climatique font basculer des millions de personnes dans la pauvreté. Les ressources des pays donateurs, qui restent stables ou diminuent, sont en conséquence confrontées à un nombre croissant de crises et de guerres. Dès lors, la question se pose de savoir si le développement des instruments du secteur privé, qui sont en grande majorité alloués aux pays en développement les plus prospères, est la bonne voie pour la CI de la Suisse. La base de données actuelle n'est pas suffisante pour une évaluation définitive de l’efficacité de ces instruments. À ce jour, au vu de la répartition géographique, on peut néanmoins douter de la contribution des instruments du secteur privé au mandat constitutionnel de la CI – à savoir soulager les populations dans le besoin et lutter contre la pauvreté dans les pays en développement, les régions et en faveur des groupes de population les plus pauvres. Ces instruments ne devraient dès lors pas occuper à l’avenir non plus une place centrale dans la CI de la Suisse. Mais il est bien plus important de veiller à ce que le principal indicateur de mesure du financement du développement – l'APD – ne soit pas davantage dilué dans le cadre du processus de modernisation et que la boîte de Pandore soit refermée.

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.

Article

12.03.2024, Commerce et investissements

L’accord de libre-échange avec l’Inde, signé le 10 mars à Delhi, prévoit des investissements massifs en Inde et la création d’un million d’emplois. Une démarche à saluer du point de vue du développement, mais qui aurait pu insister davantage sur le caractère durable de ceux-ci.

L'industrie des machines se réjouit du commerce sans droits de douane. La question est de savoir si les gens en profiteront également.

© Keystone

L’Inde est un partenaire de négociation particulièrement coriace. L’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre, en a fait l’amère expérience, elle qui négociait un accord de libre-échange avec Delhi depuis 2008. Le principal point d’achoppement était le renforcement des droits de propriété intellectuelle sur les médicaments, (appelé dans le jargon TRIPS+ car allant au-delà de l’accord TRIPS de l’OMC), demandé avec insistance par la Suisse, mais refusé par l’Inde, le principal fabriquant de médicaments génériques au monde.

Le 10 mars, l’AELE a marqué un grand coup en annonçant la signature de l’accord, à Delhi. Elle a brûlé la priorité à l’Union européenne, empêtrée dans des négociations sans fin, et à d’autres partenaires comme le Royaume-Uni. L’annonce n’était pas entièrement une surprise, le Conseiller fédéral Guy Parmelin ayant salué la conclusion des négociations quelques semaines auparavant, mais personne ne savait ce que le texte contenait. Alliance Sud et les ONG craignaient que l’Inde ait cédé aux pressions de la pharma suisse en adoptant des dispositions problématiques comme l’exclusivité des données ou la prolongation de la durée des brevets, qui retardent et rendent plus onéreuse la fabrication et mise sur le marché de médicaments génériques.

Mais le texte publié dimanche montre que l’Inde, soutenue par la société civile internationale, n’a pas lâché sur ces deux points fondamentaux. Pour l’instant du moins, car les parties vont continuer à discuter de l’exclusivité des données une année après l’entrée en vigueur de l’accord. D’autres dispositions problématiques minent les flexibilités contenues dans l’accord TRIPS de l’OMC, notamment la possibilité de s’opposer à l’avance à la délivrance d’un brevet.

Le texte contient une autre surprise bienvenue : les pays de l’AELE s’engagent à investir 100 milliards USD en Inde dans les quinze prochaines années et à y créer 1 million d’emplois. Autrement dit : Delhi ne veut pas seulement importer des machines, montres et produits chimiques et pharmaceutiques hors droits de douane, mais veut créer de la valeur sur place.

Même si on voit mal comment la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein pourront concrètement pousser leurs industries à investir en Inde, du point de vue du développement cette disposition – une nouveauté dans un accord de libre-échange suisse – ne fait pas un pli.

Il est prévu que les investissements portent notamment sur les secteurs à haute valeur ajoutée en lien avec les chaînes de valeur régionales et internationales. Mais à y regarder de plus près, les parties n’ont pas pris beaucoup de risques : le transfert de technologies, vieux serpent de mer controversé des relations Nord – Sud, n’est pas requis, le texte se limitant à parler de « collaboration technologique ».

La formation professionnelle est encouragée, tout comme le partenariat entre les centres d’excellence et les instituts de recherche, dans des secteurs aussi pointus que les sciences de la terre, la télémédecine, la biotechnologie, la technologie digitale et les disciplines STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), les énergies renouvelables et les technologies propres.

Des joint-ventures entre entreprises de toutes tailles sont prévues, PME comprises, ce qui est de nouveau à saluer, l’Inde (et la Suisse) en comptant beaucoup.

Un sous-comité est créé pour accompagner la mise en œuvre du chapitre sur l’investissement, mais celui-ci, contrairement au reste de l’accord (sauf le chapitre sur le développement durable), n’est pas soumis au mécanisme de règlement des différends. Les parties préfèrent régler les différends par la consultation, sans doute pour se réserver une marge de manœuvre.

Ces nouvelles dispositions devraient ravir les écoles polytechniques, centres de recherche, entreprises et start-up helvétiques, mais du point de vue du développement on peut déplorer l’absence de normes sociales et environnementales contraignantes. Autrement dit : une entreprise suisse qui souhaite ouvrir une usine de ciment ou une mine de charbon en Inde bénéficiera-t-elle aussi de l’accompagnement du sous-comité sur l’investissement et sera-t-elle comptabilisée dans les 100 milliards USD ? On peut le craindre.

Et regretter que l’Inde, qui a les idées très claires quant aux entreprises étrangères qu’elle souhaite voir installer sur son territoire et ne participe pas à l’Initiative sur la facilitation des investissements promue par la Chine à l’OMC, n’ait pas mis plus de conditions.

Ce d’autant plus que le chapitre sur le développement durable, bien que contraignant, n’est pas soumis au mécanisme de règlement des différends. Il rappelle bien les droits humains et les normes fondamentales de l’OIT ratifiées par les parties, mais insiste sur le fait que ce sont les lois nationales qui s’appliquent. Il souligne que les droits syndicaux et les normes environnementales ne peuvent pas être utilisés « à des fins protectionnistes » et que les avantages comparatifs des uns et des autres doivent être respectés – dans le cas indien, une main d’œuvre bon marché et bénéficiant d’une protection relative et des normes environnementales plus laxistes.

Cet accord de libre-échange est un pas dans la bonne direction, mais il aurait pu être plus ambitieux du point de vue social et environnemental, sans se limiter à exprimer des souhaits et bonnes intentions. Alliance Sud regrette aussi qu’aucune étude d’impact ex ante sur le développement durable n’ait été réalisée avant la signature de l’accord.

Partager l'article

Article

07.12.2023, Justice climatique

Dans un marché du carbone révélant ses limites, un acteur surprise s'est invité aux négociations. Les traders de matières premières ont intensifié leur commerce de carbone, sans pour autant ralentir leurs opérations liées aux combustibles fossiles. Enième preuve de l'incapacité du marché de la compensation à contribuer à l'action climatique ?

De Maxime Zufferey

Le marché volontaire du carbone suscite un intérêt marqué des plus gros émetteurs, négociants de matières première en tête.

© Nana Kofi Acquah / Ashden

Du gaz naturel estampillé « neutre en carbone » ou du béton « net-zéro », la liste des produits de consommation apparemment sans incidence sur le climat s'est allongée ces dernières années. Cette astuce comptable de la compensation carbone consiste à ce qu'une entité – entreprises, mais aussi individus ou pays – émettant des gaz à effet de serre paie pour qu'une autre entité évite, réduise ou élimine ses émissions. De cette manière, les organisations peuvent se distinguer volontairement sur le marché en signalant à leurs clients leurs efforts dans la lutte contre le changement climatique sans pour autant devoir réduire leurs propres émissions. Oscillant entre un véritable boom et une récente crise de confiance due aux accusations de greenwashing, le marché volontaire du carbone se trouve à la croisée des chemins.

D'une part, la réalité économique d'un marché volontaire du carbone qui a quadruplé en 2021 pour atteindre les 2 milliards USD par an – avec le potentiel d'atteindre les 50 milliards USD d'ici 2030 – et qui suscite un intérêt marqué des plus gros émetteurs, négociants de matières première en tête. Une croissance exponentielle du marché qui s'explique à la fois par la multiplication des engagements « net-zéro » du secteur privé face à la pression populaire et par l'alternative économique et logistique que représente la compensation comparativement à la réduction des empreintes carbones. D'autre part, les rapports accablants sur la qualité des projets du marché volontaire du carbone s'accumulent et alertent sur le développement chaotique d'un marché dont l'impact réel sur l'action climatique est dépeint comme allant de négligeable à carrément contre-productif. Ainsi, l'ETH Zurich et l'Université de Cambridge ont démontré que seul 12% du volume total des crédits existants dans les principaux secteurs de compensation – énergies renouvelables, fours de cuisine, foresterie et procédés chimiques – représentent de réelles réductions d'émissions. La plateforme de journalisme d'investigation Follow the Money faisait, elle, état de surestimations massives pour le projet phare de South Pole, « Kariba ». L’organisation zurichoise a par la suite résilié son contrat de développeur d'actifs carbone pour ce projet au Zimbabwe. Quant à l’ONG Survival International, elle dénonce un projet carbone volontaire dans le nord du Kenya sur les terres ancestrales de communautés indigènes. Son investigation a révélé de graves allégations de violations des droits humains mettant en péril les conditions de vie des populations pastorales.

Alors, le marché carbone volontaire : Fausse solution marketing et diversion dangereuse détournant l'attention de la nécessité urgente d'actions climatiques transformationnelles du secteur privé ou véritable opportunité commerciale pour soutenir l'action des entreprises en faveur du climat et injecter les milliards de dollars nécessaires dans des projets de réduction des émissions et de protection de la biodiversité dans les pays en développement ?

La Suisse, pionnière dans le commerce bilatéral de certificats de CO2 sous l'Accord de Paris, est un acteur important du marché du carbone, y compris de son volet volontaire, avec la présence du plus grand fournisseur de crédits carbone volontaires, South Pole, et du deuxième plus grand certificateur, Gold Standard. Plus surprenant peut-être : le positionnement sur les marchés du carbone des géants suisses et genevois du négoce de matières premières, vaisseaux amiraux d'un secteur qui enchaîne les années record. Des investissements nouveaux qui s'expliquent par un vent de transition, mais surtout par le potentiel de ce marché opaque, où les prix et la répartition des revenus des compensations carbone sont dérégulés, à dégager des marges substantielles et à prolonger le business as usual. Hannah Hauman, responsable du négoce de carbone chez Trafigura, déclarait d’ailleurs que le carbone constituait désormais le premier marché de matières premières au monde et qu'il dépassait déjà celui du pétrole brut.

Ainsi, en 2021, Trafigura, l'un des plus grands négociants indépendants de pétrole et de métaux au monde, décidait d’ouvrir son propre bureau de commerce de carbone à Genève et de lancer le plus grand projet de reforestation de mangroves sur la côte pakistanaise. Une année plus tard, il renforçait son commerce de charbon pour atteindre les 60,3 millions de tonnes. Dans son rapport annuel 2022, Mercuria, le négociant en énergie genevois, déclarait non seulement être neutre en carbone, mais indiquait également que 14,9 % de son volume de transactions provenait des marchés du carbone, alors qu'en 2021, cela ne représentait encore que 2 %. Début 2023, son co-fondateur Marco Dunand annonçait la création de Silvania, un véhicule d'investissement de 500 millions USD basé sur des solutions fondées sur la nature (SFN). Peu après, il lançait, avec l'État brésilien de Tocantins, le premier programme juridictionnel de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, portant sur un volume maximal de 200 millions de crédits carbone volontaires. Pour autant, son fonds de commerce est toujours dirigé par le gaz et le pétrole qui représentent encore près de 70 % de leurs activités.