Artikel teilen

Artikel

Verlängerung der Ostzusammenarbeit

13.03.2015, Internationale Zusammenarbeit

Der Bundesrat will wie bisher den Kohäsionsbeitrag an die neuen EU-Länder und die Entwicklungshilfe im Balkan und in Zentralasien im gleichen Gesetz regeln. Alliance Sud will dies sauber trennen.

© CFalk/pixelio.de

von Eva Schmassmann, ehemalige Fachverantwortliche «Politik der Entwicklungszusammenarbeit»

Das Bundesgesetz Ost (BG Ost) wird 2017 auslaufen. Ursprünglich diente es als Rechtsgrundlage für Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion. 2005 beschloss der Bundesrat, das BG Ost auch als Rechtsgrundlage für den Kohäsionsbeitrag zu nutzen. Alliance Sud kritisierte schon damals diesen Entscheid. Denn: Der Kohäsionsbeitrag hat mit Entwicklungshilfe nichts zu tun, sondern war und ist der Eintrittspreis für den Zutritt der Schweiz zum EU-Binnenmarkt. Zusätzlich ist im aktuellen innenpolitischen Kontext davon auszugehen, dass gegen die Weiterführung des BG Ost das Referendum ergriffen wird, wenn dieses auch die Rechtsgrundlage für den Kohäsionsbeitrag enthält.

25 Jahre nach dem Fall der Mauer sieht Alliance Sud keine Notwendigkeit mehr für eine Trennung der Entwicklungshilfe in eine Ost- und eine Südhilfe. Das BG über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe bietet eine hinreichende Rechtsgrundlage für die Osthilfe. In ihrer Vernehmlassungsantwort schlägt Alliance Sud vor, das BG Ost auslaufen zu lassen, die Osthilfe unter das Bundesgesetz über internationale Zusammenarbeit zu überführen und für den Kohäsionsbeitrag eine eigene Rechtsgrundlage im Rahmen der Verhandlungen mit der EU zu schaffen.

Artikel

«Unsere Stärke ist die Basisnähe»

09.08.2015, Internationale Zusammenarbeit

Wenige kennen sich in der Entwicklungspolitik so gut aus wie Peter Niggli, schreibt die NZZ. Der langjährige Alliance-Sud-Chef u.a. über drohende Instrumentalisierung der Entwicklungshilfe.

© Daniel Rihs/Alliance Sud

Herr Niggli, Sie beobachten die internationale Entwicklungspolitik seit Jahrzehnten. Was fällt Ihnen auf?

Die Entwicklungspolitik hat sich stark gewandelt. Als ich in den achtziger Jahren in Afrika war, stand sie im Zeichen des Kalten Kriegs. Die Geberländer sandten ihre Mittel vorzugsweise an verbündete Regierungen und nicht dorthin, wo am meisten Wirkung zu erzielen war. In den neunziger Jahren propagierte die Weltbank den schlanken Staat: Viele Länder Afrikas öffneten ihre Agrarmärkte, so dass sie bis heute Nahrungsmittel importieren statt exportieren. In den nuller Jahren schliesslich erkannten die Geberländer, dass sie sich besser koordinieren und die bestehenden Institutionen der Zielländer benutzen sollten, statt Parallelstrukturen aufzubauen. Das gipfelte in der Pariser Erklärung von 2005 – doch unterdessen haben die Geber oft schon wieder vergessen, was sie damals unterschrieben haben.

Hinzu kommen die acht Millenniumsziele der Uno, die Ende Jahr auslaufen. Diese gelten als Erfolg.

Ja, darum gehe ich jetzt auch in Pension.

Sicher wohlverdient. Besonders hat sich der Anteil der Ärmsten an der Weltbevölkerung halbiert – aber ist das wirklich eine Leistung der Entwicklungspolitik? Das Ziel wurde doch nur erreicht, weil sich China rasant industrialisiert hat.

Das ist richtig. Als die Uno die Millenniumsziele festlegte, rechnete sie schon damit. Wichtig aber ist: Auch das subsaharische Afrika erzielte Fortschritte auf dem Weg zu den Zielen, ohne alle zu erreichen.

Welche Ziele hat man verfehlt?

Schwierigkeiten bereiteten Ziele, die komplexe Prozesse erforderlich machen. Wenn etwa die Kinder- und Müttersterblichkeit sinken soll, braucht es dazu flächendeckende, taugliche Gesundheitssysteme. Das lässt sich nicht einfach hervorzaubern. Erfolgreich war man dagegen bei Zielen, wo einfache technische Lösungen vorhanden waren, etwa imprägnierte Moskitonetze gegen Malaria.

Im September wird die Uno das Nachfolgeprogramm beschliessen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Diese bestehen aus 17 Zielen und 169 Unterzielen. Wird man sich nicht verzetteln?

Der Unterschied wird nicht so gross sein. Oft war zu hören, die acht Millenniumsziele seien einprägsam und hätten deshalb eine grosse öffentliche Wirkung. Aber aufzählen konnte sie dann doch niemand. Die Zahl der Ziele für nachhaltige Entwicklung entspricht der Komplexität heutiger Regierungsarbeit.

Welche Noten geben Sie der Schweizer Entwicklungspolitik?

Die Schweiz ist nicht schlecht unterwegs. Unsere Stärke ist die Basisnähe. Die Verantwortlichen wissen in der Regel gut, was vor Ort läuft. Andere Geber sitzen oft nur in den Hauptstädten der Zielländer und haben wenig Ahnung von den Vorgängen in der Provinz.

Was zeichnet uns noch aus?

Die Schweiz ist einer der wenigen Staaten, die überhaupt ein einschlägiges Gesetz kennen. In allen Geberländern ist das Budget der Entwicklungshilfe eine diskretionäre Masse. Die Regierungen können damit machen, was sie wollen. Im schlimmsten Fall fördern sie geopolitische oder wirtschaftliche Eigeninteressen, wie etwa die USA, Japan oder Frankreich. Die Schweiz gehört dagegen zu den kleinen europäischen Staaten, welche die Mittel vor allem zur Förderung der armen Länder einsetzen. Dieser Vorzug schwächt sich aber ab. Auch hierzulande werden vermehrt Gelder zweckentfremdet.

Wieso?

Die Eidgenossenschaft hat ein Problem: Sie besitzt kein operatives Budget für die Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik. Natürlich verfügt sie über Geld, um die Botschaftsgebäude, Diplomaten, Limousinen und allen Schnickschnack zu zahlen. Aber zusätzlich wird von der reichen Schweiz erwartet, dass sie in die Tasche greift, wenn sie von armen Ländern etwas will – sei es ein Freihandelsabkommen, sei es einen Sitz im Uno-Sicherheitsrat. Die Gefahr besteht, dass die Regierung sich dann aus der Entwicklungshilfekasse bedient, zumal diese voller ist als einst und die aussenpolitischen Ambitionen grösser sind.

Wie beurteilen Sie die heutige Stellung der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, der Deza? Bundesrat Didier Burkhalter hat diese weitgehend in die Strukturen des übrigen Aussendepartements eingeflochten.

Die Deza wurde geschwächt. Man hört kaum mehr etwas von ihr, sie hat nicht einmal mehr eine eigene Kommunikationsabteilung. Der letzte Deza-Chef von der Statur eines Bundesamts-Chefs war der 2008 abgetretene Walter Fust. Seither hat man Personen mit tieferem Profil bevorzugt. Diplomaten, die dem Rotationsprinzip unterworfen sind, eignen sich schlecht als Vorsteher der Deza. Sie schielen naturgemäss immer bereits auf den nächsten Posten und versuchen deshalb, gegen oben nicht übermässig aufzufallen.

Leidet die Arbeit ob der neuen Struktur?

Vor Ort läuft vorderhand vieles normal weiter. Aber ich höre vereinzelte Klagen. Die Auftragnehmer brauchen kompetente Ansprechpersonen vor Ort. Wenn in den Zielländern statt eines Deza-Verantwortlichen plötzlich ein Botschafter entscheidet, der keine Kenntnisse von Entwicklungszusammenarbeit hat, ist das schon hinderlich.

Private Hilfswerke tragen einen bedeutenden Teil der staatlich finanzierten Entwicklungszusammenarbeit. Wie ist das Verhältnis zu den Behörden?

In der Schweiz werden die Hilfswerke vergleichsweise weniger durch das staatliche Entwicklungsbudget mitfinanziert als etwa in Österreich, den Niederlanden oder den nordischen Staaten. Es besteht aber eine gute Vertrauensbasis mit dem Behördenapparat, nicht zuletzt wegen der gemeinsamen Auffassungen, wie Entwicklungsprogramme umgesetzt werden müssen. Anderswo, etwa in Italien, ist das Verhältnis zwischen den Hilfswerken und dem Staat deutlich angespannter.

Kaum ein Budgetposten des Bundes ist jüngst so stark gewachsen wie die Entwicklungshilfe. Die Aufstockung ist auch auf Ihre Lobbyarbeit zurückzuführen. Wie haben Sie das geschafft?

Die Schweiz stand 2005 unter Zugzwang, weil die EU-Finanzminister entschieden hatten, ihre Etats auf 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung zu heben – von diesem Ziel sind sie heute natürlich weit entfernt. Wir setzten uns für die Marke von 0,5 Prozent ein und konnten argumentieren, dass dieser Anstieg etwa dem des Bildungsbudgets entsprechen würde. Davon liess sich neben SP und Grünen eine ausreichende Zahl von CVP- und FDP-Vertretern überzeugen. Konsequent gegen die Entwicklungszusammenarbeit ist ja eigentlich nur die SVP, obschon sie weiss, dass auch sie ohne Entwicklungshilfe keine Aussenpolitik betreiben könnte, falls sie die Regierungsgewalt innehätte.

Die Entwicklungshilfe ist auf den Goodwill der Bürgerlichen angewiesen. Wieso unterstützt dann Alliance Sud betont linke Volksinitiativen wie die Spekulationsstopp-Initiative der Juso?

Die meisten unserer Mitglieder sind sehr aktiv in Programmen der ländlichen Entwicklung und der Bekämpfung des Hungers. Alle beobachteten über Jahre, wie nach der Deregulierung Ende der 1990er Jahre immer mehr Finanzakteure auf die Derivatemärkte für Nahrungsmittel und Rohstoffe vordrangen, derweil die Preise stiegen. Die zusätzlichen, für das klassische Absicherungsgeschäft unnötigen Akteure gilt es zurückzubinden. Generell aber halte ich den Gegensatz von Links und Rechts in der Entwicklungspolitik für unerheblich. Wir richten uns nach den internationalen Debatten. Da kommt man mit den innenpolitischen Verortungen nicht weit.

Sie kennen das Horn von Afrika gut. Haben Sie eine Lösung für das eritreische Flüchtlingsproblem?

Nein. Die Lösung wird erst kommen, wenn die Eritreer das Regime selber verändern. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Flüchtlinge aus Eritrea hier sind und hier bleiben werden. Als ich in Afrika war, galten die eritreischen Guerilleros als technisch erfinderisch und hochdiszipliniert. Eritreer zeichneten sich in allen Ländern des Horns als Mechaniker, Ingenieure und Geschäftsleute aus. Ihr Nationalcharakter ist «schweizerischer», als wir denken. Wir sollten die Eritreer bei uns arbeiten lassen, sie integrieren und ihnen eine Chance geben.

Das Gespräch ist in der NZZ vom 8. August 2015 erschienen.

Artikel teilen

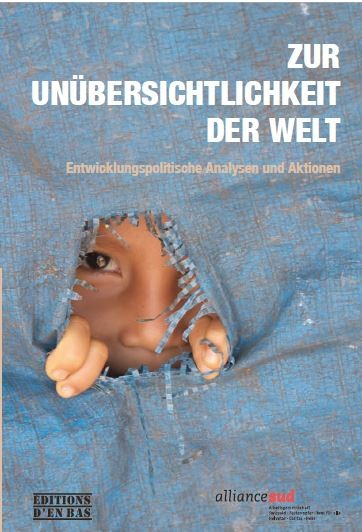

Buch

«Zur Unübersichtlichkeit der Welt»

25.08.2015, Internationale Zusammenarbeit

Die entwicklungspolitischen Analysen und Handlungsanleitungen von Alliance Sud in Buchform. Die Diskussionsgrundlage zur kommenden Bundesrats-Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2017-2020.

Die Weltwirtschaft ist seit der Finanzkrise von 2008 aus dem Tritt geraten. In reichen und armen Ländern wächst die soziale Ungleichheit. Die Hälfte der Weltbevölkerung begnügt sich mit acht Prozent des Weltwirtschaftsprodukts, während das reichste Prozent drei Fünftel einheimst. Der Klimawandel droht ohne rasche Gegenmassnahmen ausser Kontrolle zu geraten und bedroht die Nahrungsgrundlage Asiens und Afrikas. Ganze Regionen sind durch

bewaffnete Konflikte destabilisiert. Diese Probleme müssten alle Länder gemeinsam anpacken. Aber die internationale Zusammenarbeit ist blockiert.

Das Buch analysiert die Ursachen der Blockaden. Es zeigt die nötigen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen auf und bringt Aufklärung in eine scheinbar unübersichtliche Welt. Das Buch ist das Resultat einer Diskussion unter den Entwicklungsorganisationen von Alliance Sud und skizziert die politischen Zielsetzungen und Strategien von Alliance Sud für die kommenden Jahre.

hrsg. von Alliance Sud, Editions d’en bas, Lausanne, 122 Seiten, ISBN 978-2-8290-0525-1, erhältlich im Buchhandel oder direkt bei Alliance Sud (18 CHF zzgl. Porto und Verpackung)

Artikel teilen

Artikel

Alliance Sud zum AIIB-Beitritt

08.09.2015, Internationale Zusammenarbeit,

Die Schweiz plant den Beitritt zur Asiatischen Infrastruktur- und Investionsbank (AIIB). Alliance Sud fragt, ob die Aktivitäten der Bank auch den Zielen und Standards der Schweizer EZA gerecht werden.

© Daniel Hitzig/Alliance Sud

Download der Vernehmlassungsantwort von Alliance Sud vom 2. September 2015.

Artikel teilen

Meinung

Das Missverständnis um die Entwicklungshilfe

02.12.2015, Internationale Zusammenarbeit

Seit der Entwicklungsökonom Angus Deaton den Nobelpreis gewonnen hat, dient er Kritikern der Entwicklungszusammenarbeit als Kronzeuge. Ein fundamentaler Irrtum.

von Daniel Hitzig, ehemaliger Medienverantwortlicher Alliance Sud

«Entwicklungshilfe verstärkt die Armut» - mit solchen und ähnlichen Schlagzeilen haben Schweizer Medien die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Forschung von Angus Deaton kommentiert. Und dabei in der Regel ausgeblendet, was Deaton wirklich über die Zusammenhänge von Entwicklungshilfe, «Gesundheit, Reichtum und die Ursprünge der Ungleichheit» (Buchtitel) herausgefunden hat.

Falsch konzipierte Entwicklungshilfe, wie sie heute von einigen reichen Staaten etwa im subsaharischen Afrika geleistet wird, schneidet in Deatons Analyse denkbar schlecht ab. In dieser Form, schreibt der «findige Vermesser»1 , würde man sie besser abschaffen, denn sie unterstütze Regierungen, die viel zu grosse Teile ihres Staatshaushalts mit Hilfszahlungen bestritten, die Geberstaaten gegeneinander ausspielten und sich vor allem für das Wohlergehen der eigenen Klientel interessierten. Diese Hilfe behindere eine Entwicklung aus eigenem Antrieb, wie es ihn in jeder Gesellschaft, in jedem Land gebe. Vor allem aber helfe die meiste Hilfe den Gebern mehr als den Hilfsempfängern und werde kaum versteckt als diplomatisches Schmiermittel für eigene wirtschaftliche und/oder geostrategische Interessen eingesetzt. So weit, so zutreffend. Vor allem aber: Wirklich überraschend ist dieser Befund nicht, er deckt sich über weite Strecken mit der Kritik von Alliance Sud an zweckentfremdeter «Hilfe», wie sie heute vielerorts praktiziert wird. Sinnvolle Entwicklungszusammenarbeit funktioniert anders: Sie stärkt die Zivilgesellschaft der Entwicklungsländer und ermächtigt sie, ihre Rechte zu beanspruchen und die eigene Regierung in die Verantwortung zu nehmen.

Ungleich lange Spiesse

Stossend ist, dass manchenorts nur jener Teil von Deatons Analyse rezipiert wird, die ins ideologische Weltbild passt, wonach Entwicklungshilfe Verschleuderung von Steuergeldern sei. Denn wiederholt unterstreicht Deaton, es gebe angesichts der herrschenden Ungleichheit eine moralische Verpflichtung, etwas wirklich Wirksames gegen Armut und Unterentwicklung zu unternehmen. Und im Kapitel «Was wir tun sollten» sagt Deaton auch, was er darunter versteht: Über die Welthandelsorganisation (WTO), die Weltbank, den internationalen Währungsfonds und zahlreiche internationale Verträge seien arme und reiche Länder ökonomisch und politisch aufs Engste miteinander verbunden. Wenn Interessen der Reichen tangiert seien, etwa in Fragen des Patentschutzes, dann zögerten diese nicht, ihre Privilegien mit hartem Lobbying zu verteidigen. Ein weiteres Problem sieht der Nobelpreisträger im Mangel an technischer Expertise in den Ländern des Südens, was nicht selten dazu führe, dass diese in internationalen Gremien und Verhandlungen übervorteilt würden. Deaton kritisiert auch, dass zweifelhafte Regime nicht nur Hilfe erhalten, sondern dass ihnen gleichzeitig Waffen verkauft werden. Dieses Geld fehlt andernorts und erhöht die Chancen, dass Konflikte bewaffnet ausgetragen werden – mit fatalen Folgen für die Entwicklung.

Den Nobelpreis erhält der in Princeton (USA) lehrende Schotte Angus Deaton für seine empirischen Forschungen, wie sich Wohlstand verlässlich messen lässt, wie Einkommen und Lebensstandard zusammenhängen. In seinem auch für Laien verständlichen jüngsten Buch kommt Deaton zum Schluss, dass sich zwar global die meisten Eckwerte des Wohlstands in den letzten Jahrzehnten massiv verbessert haben. Doch er richtet sein Augenmerk auch auf jene, die bis jetzt noch nicht davon profitiert haben. Und nennt Gründe dafür.

Angus Deaton: The Great Escape – Health, Wealth and the Origins of Inequality, Princeton University Press, 2013, 360 Seiten.

1 Nobelpreis für einen findigen Vermesser, Dina Pomeranz, NZZ vom 17. Oktober 2015.

Artikel teilen

Meinung

«Hilfe vor Ort» beginnt in Bern

27.06.2016, Internationale Zusammenarbeit

«Um mehr Entwicklungserfolge zu erzielen, braucht es eine Schweizer Politik, die den Entwicklungsländern keine Steine in den Weg legt», sagt Alliance-Sud-Geschäftsleiter Mark Herkenrath.

© Daniel Rihs / Alliance Sud

von Mark Herkenrath, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

Anfang Juni ist der Nationalrat dem Vorschlag des Bundesrates gefolgt, die Entwicklungsausgaben für 2017-2020 von aktuell 0.52% des Nationaleinkommens auf 0.48% zu senken. Nun geht das Geschäft an den Ständerat. Auch dort wird es intensive Diskussionen über den Sinn und Zweck der Entwicklungszusammenarbeit geben.

In der Grossen Kammer sorgte Weltwoche-Chefredaktor Köppel für populistische Stimmungsmache. Er meinte behaupten zu müssen, Afrika habe sich in den letzten Jahrzehnten trotz milliardenschwerer Hilfe nicht vom Fleck bewegt. Bundesrat Burkhalter korrigierte: Afrika sei vielfältig, und in vielen Ländern habe es enorme Fortschritte gegeben. Trotzdem ist die Frage berechtigt: Warum herrschen in vielen Entwicklungsländern Afrikas und anderer Kontinente weiterhin so viel Armut und Not?

Die Entwicklungszusammenarbeit ist nicht Teil des Problems, sondern der Lösung. Sie hat massgeblich zu Fortschritten in der Gesundheitsversorgung und der Bildung, vor allem auch der Bildung von Mädchen und Frauen beigetragen. Und sie hat dazu beigetragen, die lokalen Zivilgesellschaften zu stärken, die mehr denn je ihre Regierungen in die politische Verantwortung nehmen. Man möchte sich nicht vorstellen müssen, wo die Entwicklungsländer ohne ausländische Unterstützung stehen würden.

Aber: Gegen das enorme Machtgefälle zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, ungleiche Handelsbeziehungen, Menschenrechtsverletzungen und Gewinnverschiebungen durch transnationale Grosskonzerne oder die Folgen des Klimawandels kommt auch die beste Entwicklungszusammenarbeit nicht an. Auch nicht gegen die willkürlichen Grenzziehungen, die seit dem Ende der Kolonialzeit in vielen Entwicklungsländern für ethnische Konflikte und Machtkämpfe sorgen. Das sind die Gründe der anhaltenden Probleme.

Waffenexporte der Industrieländer versorgen diese Konflikte mit Munition. Steueroasen und intransparente Handelsplätze ermöglichen es den Kriegsherren, ihre Geschäfte zu finanzieren. Gleichzeitig helfen sie Steuerhinterziehern, gut funktionierenden Staaten die dringend nötigen öffentlichen Einnahmen vorzuenthalten. Unlautere Finanzflüsse sorgen dafür, dass jedes Jahr Milliardenbeträge spurlos aus den Entwicklungsländern verschwinden. Sie übersteigen die internationalen Entwicklungsgelder um mehr als das Zehnfache. Der fortschreitende Klimawandel verschärft darüber hinaus die Verteilungskämpfe und erhöht den Migrationsdruck.

Auch die Schweiz steht hier in der Verantwortung. Die Ratsrechte fordert immer wieder «Hilfe vor Ort». Einverstanden, aber nur wenn dieser Ort primär Bundesbern ist. Denn um mehr Entwicklungserfolge zu erzielen, braucht es eine Schweizer Politik, die den Entwicklungsländern keine Steine in den Weg legt. Dazu gehören Transparenzregeln für den Finanzplatz Schweiz und den Rohstoffhandel, aber auch ein konsequentes Vorgehen gegen die drohende globale Klimakatastrophe. Gefordert sind auch verbindliche Regeln für Konzerne mit Sitz in der Schweiz, die weltweit die Menschenrechte und international anerkannte Umweltstandards einhalten sollen.

Editorial aus GLOBAL+, Ausgabe Sommer 2016

Artikel teilen

Meinung

Entwicklungshilfe ist nicht Migrationsverhinderung

02.07.2016, Internationale Zusammenarbeit

Die Forderung, die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit als «Migrationsverhinderung» zu konzipieren, zielt an der Realität vorbei, schreibt Peter Niggli als Replik auf Rudolf Strahm. Dieser möchte mehr in die Berufsbildung im Süden investieren.

© Daniel Rihs/Alliance Sud

von Peter Niggli, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

Wenn die Konflikte fremder Kontinente in die geschützte Zone reicher Länder überschwappen, erinnert sich westliche Politik gerne der Entwicklungshilfe. Sie soll lösen, was die Aussenpolitik vorher angerichtet hat – durch militärische Intervention, das Bündnis mit Diktatoren oder die Zerrüttung kleinbäuerlicher Landwirtschaft mit verbilligten Agrarprodukten aus Europa. So war es nach 9/11. Und so ist es heute wieder, wo sich Europa in der «Migrationskrise» wähnt. Nun soll Entwicklungshilfe unerwünschte Flüchtlinge abwehren helfen. Dafür plädiert Rudolf Strahm in seiner TA-Kolumne vom 21. Juni. Er möchte die schweizerische Hilfe neu auf «Migrationsverhinderung» und «Asylrückschaffung» konzentrieren und sieht in der Förderung der Berufsbildung den Hebel dazu. Seine Forderung stützt sich auf eine verzerrte Analyse, missachtet die Leistungen der Schweizer Entwicklungshilfe und blendet aus, woran Rückübernahmeabkommen kranken.

Strahm behandelt nur Flüchtlinge aus Afrika. Sie machten 2015 40 Prozent der Asylgesuche aus und seien meistens «Armutsflüchtlinge». Allerdings kamen drei Viertel aus Eritrea und Somalia, wo die Regierung bzw. der Bürgerkrieg und nicht die Armut das Hauptproblem sind.

Die Ursache der Armut Afrikas sieht Strahm darin, dass Millionen junger Menschen keine Beschäftigung fänden. Afrikas Eliten würden das Handwerk stigmatisieren und die akademische Bildung privilegieren. Arbeitsmarktfähig in Afrika sei aber nur, wer einen praktischen Beruf habe. Tatsächlich hat Afrika gravierende Lücken im Berufsbildungs- und Bildungswesen, aber auch fast keine Industrie, die Arbeitsplätze schafft. Erfolgreiche Entwicklungsländer wie Korea, China oder Südostasien haben ihren wirtschaftlichen Erfolg nicht einem Berufsbildungssystem zu verdanken. Ihre Regierungen betrieben jedoch eine aktive Industrialisierungspolitik. Kurz: Fehlende Berufsbildung ist nicht das entscheidende Entwicklungshindernis Afrikas.

Die Schweizer Entwicklungshilfe konzentriert sich zu Recht nicht auf diesen «Wunderfaktor». Trotzdem enthalten alle Programme – von der ländlichen Entwicklung bis zur Stärkung der Institutionen – Bildungskomponenten und vermitteln praktische Berufsfähigkeiten. Hinzu kommen eigentliche Berufsbildungsprogramme in Zusammenarbeit mit lokalen Branchenverbänden und Behörden. Die privaten Entwicklungsorganisationen vernachlässigen den Bereich auch nicht, wie Strahm meint. So führt etwa Helvetas Berufsbildungsprogramme in fünf Ländern Afrikas durch. Dasselbe tut auch Solidar Suisse, das ehemalige Arbeiterhilfswerk. Strahm lobt aber nur die «wirtschaftsnahe Swisscontact», die übrigens sehr wenig Spenden aus der Wirtschaft erhält und vor allem mit öffentlichen Mitteln arbeitet.

Um die «Armutsflüchtlinge» Afrikas abzuwehren, setzt Strahm auf Rückführungsabkommen und Migrationspartnerschaften. Die Rückschaffung soll dadurch schmackhaft gemacht werden, dass eine Berufsbildung in den Herkunftsländern, im «permanenten Flüchtlingslager» (wo?) oder in der Schweiz versprochen wird. Dafür will er die Hälfte des Entwicklungsbudgets einsetzen. Der Stolperstein: Afrikanische Regierungen zeigen gar kein oder nur lauwarmes Interesse für solche Abkommen. Die Schweiz kann sie ihnen auf alle Fälle nicht aufzwingen, auch nicht Eritrea, das sich westlicher Entwicklungshilfe verweigert. Falls die Regierungen Entgegenkommen zeigen, verlangen sie dafür finanzielle Vorteile sowie legale Einwanderungsmöglichkeiten in die Schweiz. Letzteres schliesst jedoch das Ausländergesetz aus. Die Schweiz konnte den beiden einzigen afrikanischen Ländern mit Migrationspartnerschaft, Nigeria und Tunesien, bislang nur eine Handvoll «Stages» anbieten. Wenn sie mehr legale Einwanderung (auch für Berufsbildung) anböte, könnte sie mehr Länder für solche Partnerschaften gewinnen.

Dieser Artikel wurde am 2. Juli 2016 als Gastbeitrag im Tages-Anzeiger (Print) publiziert.

Artikel teilen

Meinung

Verfehlte Politik des Wegschauens

03.10.2016, Internationale Zusammenarbeit

Der Anteil Asylsuchender an der Wohnbevölkerung der Schweiz beträgt aktuell gerade einmal 0,9 Prozent. Trotzdem sorgt die «Flüchtlingskrise» in der Schweiz für heisse Köpfe. Ein paar Fakten würden dieser Diskussion gut tun.

© Daniel Rihs/Alliance Sud

von Mark Herkenrath, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

«Niemand verlässt Heimat und Familie einfach so. Du musst so verzweifelt sein, dass es dir sogar egal wäre, im Mittelmeer zu ertrinken. Hauptsache, du hast es versucht, anderswo eine lebenswerte Existenz zu finden und trotz der Not nicht kriminell zu werden.»

So erklärte mir vor einem Jahr ein Bekannter, weshalb er aus seiner nordafrikanischen Heimat in die Schweiz geflohen war. Vor ein paar Monaten ist er wieder dorthin ausgeschafft worden.

Inzwischen halten sich mehrere Hundert Flüchtlinge in Como auf, darunter auch zahlreiche unbegleitete Minderjährige. Sie versuchen fast täglich, die Schweizer Grenze zu passieren, um in der Schweiz Zuflucht zu finden oder nach Deutschland oder Skandinavien weiterzureisen. Wie wir wissen, schaffen nur wenige von ihnen den Grenzübertritt.

Mitte 2016 hielten sich in der Schweiz rund 33‘000 Asylsuchende auf. Hinzu kamen etwas mehr als 73‘000 anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen. Deren Anteil an der Wohnbevölkerung der Schweiz beträgt aktuell gerade einmal 0,9 Prozent. Trotzdem sorgt die «Flüchtlingskrise» in der Schweiz für heisse Köpfe. Ein paar Fakten würden dieser Diskussion gut tun.

Erstens: Heute sind nach Angaben der Uno weltweit mehr als 65 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, politischer Verfolgung oder wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit. 40 Millionen davon halten sich als «intern Vertriebene» weiterhin im eigenen Land auf. Für die bisher konfliktfreien Landesteile, in denen sie Zuflucht suchen, bedeutet dies eine enorme Herausforderung. Ohne ausländische Unterstützung drohen auch dort Instabilität und Armut.

Zweitens: Von den über 20 Millionen Flüchtlingen, die ihr eigenes Land verliessen, ist weniger als ein Fünftel in reiche Industrieländer geflohen. Über 80 Prozent haben Zuflucht in anderen Entwicklungsländern gefunden, ein Viertel sogar in Staaten, die zu den ärmsten der Welt gehören. Im Tschad zum Beispiel leben zurzeit mehr als 350‘000 Flüchtlinge. Das sind rund 2,6% der dortigen Bevölkerung. Im Libanon machen die rund 1.2 Millionen Flüchtlinge sogar 18,3% der Wohnbevölkerung aus, also 18 Mal mehr als in der Schweiz.

Drittens: Einzelne Entwicklungsländer tun sich mit der Integration ausländischer Flüchtlinge weniger schwer als wir. Uganda zum Beispiel beherbergt aktuell rund eine halbe Million geflohene Personen. Damit ist es nach Äthiopien und Kenia das wichtigste Zufluchtsland in Afrika. Anerkannte Flüchtlinge erhalten dort ein Stück Agrarland in lokalen Gemeinschaften, gleichen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen wie Einheimische, eine Arbeitsbewilligung und das Recht, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Das Land ist dabei auf internationale Unterstützung angewiesen, denn auch hier stellt die Zuwanderung die staatliche Infrastruktur vor beträchtliche Herausforderungen.

Es ist schwer nachzuvollziehen, dass ein grosser Teil des Schweizer Parlaments die steigenden Ausgaben für Asylsuchende hierzulande ausgerechnet über Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit finanzieren will. Eigentlich müsste doch klar sein, dass ärmere Länder, die deutlich mehr Flüchtlinge bei sich aufnehmen als wir, mehr denn je unsere Hilfe brauchen.

Artikel teilen

Artikel

Was leistet Gewaltprävention?

26.06.2017, Internationale Zusammenarbeit

Zwischen Terror und Unterentwicklung gibt es einen direkten Zusammenhang. Davon sind UN-Gremien, aber auch die offizielle Schweiz überzeugt. Auslegeordnung der akademischen Erkenntnisse.

von Nathalie Bardill, ehemalige Mitarbeiterin Alliance Sud

Für den Schweizer Aussenminister gehören Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und Sicherheitspolitik zusammen. Innenpolitische Sicherheitsbedenken und aussenpolitische Bedrohungslagen liessen sich kaum mehr trennen. Die Prävention von gewalttätigem Extremismus (Preventing Violent Extremism, PVE) erachtet Didier Burkhalter daher als eine wichtige Aufgabe der EZA. Wenn die EZA Ansätze der PVE verfolge, entziehe sie terroristischen Gruppen den Nährboden. Diese EZA stärke die «Widerstandsfähigkeit von Individuen und Gemeinschaften» und unterstütze sie darin «Kontexte so zu gestalten, dass sich Menschen nicht zu politisch oder ideologisch motivierter Gewalt hinreissen», heisst es im Aussenpolitischen Aktionsplan der Schweiz zur PVE. So steht es im Aussenpolitischen Aktionsplan der Schweiz zu PVE. Die Angst vor terroristischen Anschlägen wächst, auch bei uns. Projekte, die gewalttätigen Extremismus zu verhindern versuchen, stossen darum auf breite Unterstützung in der Bevölkerung wie auch in der UNO.

Die Entwicklungszusammenarbeit hat zum Ziel, die globale Armut zu mindern. Bedeutet PVE, dass sie sich neu orientieren muss? Oder trägt sie sowieso schon dazu bei, Gewalt und extremistischen Ideologien den Nährboden zu entziehen?

Inwieweit klassische Armutsbekämpfung gewalttätigen Extremismus vermindert, ist in der Forschung umstritten. Problematisch an dieser Forschung ist aber, dass sie bisher auf das (vergleichsweise) marginale Phänomen des transnationalen Terrorismus fokussierte. Sie vernachlässigt den Blick auf lokale, aber breit abgestützte extremistische Bewegungen und auf die Beweggründe, sich solchen Bewegungen anzuschliessen. Die Terrorismusforschung verneint einen direkten Zusammenhang von Armut und Ungleichheit mit Gewaltakten. Forschung zu politischer Gewalt hingegen zeigt, dass hier durchaus ein Zusammenhang mit Armut und ökonomischer Marginalisierung von Minderheiten besteht. Der Zusammenhang ist dort besonders stark, wo die staatlichen Strukturen schwach sind.

Ein schwacher Staat und fehlende bürgerliche Freiheiten sind nach Ansicht der Wissenschaft wichtige Faktoren für die Entstehung von politischer und extremistischer Gewalt. Schlechte Regierungsführung, fehlende staatliche Versorgung der Grundbedürfnisse (Bildung, Gesundheit, Wohlfahrt) sowie Diskriminierungs- und Exklusionserfahrungen von Minderheiten, können unter dem Schlagwort der ‚Fragilität‘ zusammengefasst werden. Dazu gehören auch fehlende politische Partizipation und die zunehmende Repression von Andersdenkenden. Fokussiert die EZA auf diese Faktoren, erschwert sie extremistischen Gruppen die Mobilisierung von Anhängern. Sie geht damit auch gegen ein potentielle Ohnmachtsgefühle vor. Frustration alleine reicht jedoch nicht aus, um gewaltbereite Gruppierungen hervorzubringen: Hier spielt auch eine Rolle, ob politische oder zivilgesellschaftliche Akteure die Gunst der Stunde nutzen und die Unzufriedenheit zu kanalisieren wissen.

Viele Interventionen der EZA setzen zu Recht bei der guten Regierungsführung, der Rechtsstaatlichkeit und der politischen Partizipation an. Solche Demokratisierungsansätze bergen allerdings auch gewisse Risiken. Denn politische Transitionen können durch ihre Instabilität neue Chancen für extremistische Gruppen eröffnen und sind anfällig für politisch motivierte Gewalt.

Für die Prävention von Gewalt ist denn auch zentral, dass Menschen innerhalb ihrer Gemeinschaft eingebunden sind. Fehlen lokale Strukturen, speziell für Jugendliche auf der Suche nach Sinn und Identität, so können gewaltbereite Organisationen in die Bresche springen. Die Inklusion der Jugend wird im Schweizer Aktionsplan zu PVE auf den Zugang zu Berufsbildung und Arbeitsplätzen zugespitzt. Ein Forschungsüberblick zu Treibern von gewalttätigem Extremismus bestätigt, dass gewisse extremistische Gruppen Unterbeschäftigte und Arbeitslose rekrutieren. Er empfiehlt der EZA deshalb, die Schaffung von Arbeitsplätzen zu priorisieren, speziell in Regionen mit starken oppositionellen Strömungen und mit Fokus auf Männer im kampffähigen Alter. Während solche Interventionen sinnvoll sein können, warnt eine andere Studie aber davor, den Zusammenhang von politischer Gewalt und Arbeitslosigkeit zu hoch zu bewerten. Die Bereitschaft zu politischer Gewalt entstehe aus vielschichtigen Unrechtserfahrungen, Arbeitslosigkeit alleine reiche dazu nicht aus.

Ein Fokus auf die Berufsbildung – in enger Verknüpfung mit der Schaffung von Arbeitsplätzen, um nicht noch weitere frustrierte Arbeitslose zu produzieren – ist trotzdem ein valabler Ansatz, um die Rekrutierungsbasis extremistischer Gruppen zu schmälern. Bildungsprogramme sind für die PVE auch deshalb sinnvoll, weil die Förderung von kritischem Denken, Toleranz und gewaltlosen Konfliktlösungsstrategien die Anziehungskraft extremistischer Ideologien schmälert. Bildung kann allerdings auch die Sensibilität für soziale und ökonomische Ungleichheit erhöhen und die Bereitschaft für einen politischen Umsturz fördern. Dies gilt aber vor allem dort, wo kaum Möglichkeiten für gemässigten Protest und politische Einflussnahme bestehen. Bildungsinterventionen alleine genügen also nicht.

Problematisch am PVE-Ansatz ist, dass gewalttätiger Extremismus aktuell vor allem mit dem politischen Islam in Verbindung gebracht wird. Es besteht die Gefahr, dass EZA im Zuge dieses Ansatzes ihre Interventionen auf Bevölkerungsgruppen reduziert, die aufgrund ihrer Religion pauschal verdächtigt werden. Ein allzu offenkundiger Extremismus-Fokus kann ausserdem bei der betroffenen Bevölkerung und Zivilgesellschaft auf Widerstand stossen. Er erschwert die Zusammenarbeit mit Zivilorganisationen, die regierungskritisch auftreten und von den herrschenden Eliten nur schon deshalb als extremistisch bezeichnet werden.

Klar ist, dass die EZA bereits heute einen Beitrag zur Gewaltprävention leistet. Ihre Kernaufgabe – der Einsatz für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen, für einen funktionierenden Rechtsstaat, integre Institutionen und politische Teilhabe sowie für eine starke und offene Zivilgesellschaft – mindert zugleich die Anziehungskraft gewaltbereiter Gruppen, die eine bessere Zukunft versprechen. Die EZA hat hier einen Nutzen, auch wenn sie nicht ausdrücklich unter der Fahne der PVE segelt. Allerdings ist sie auch kein Garant für die Verhinderung von Gewaltausbrüchen. Gewalt ist ein genauso komplexes Phänomen wie Entwicklung ein vielschichtiger Prozess ist. Die EZA kann einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung und gegen die Gewalt leisten, vollständig kontrollieren kann sie beides nicht.

Die Autorin ist Historikerin und hat sich im Rahmen eines über Drittmittel finanzierten Projekts für Alliance Sud mit PVE auseinandergesetzt.

Artikel teilen

Meinung

Widersprüchliche Pläne für und mit Afrika

09.10.2017, Internationale Zusammenarbeit

Die internationale Zusammenarbeit steht immer mehr im Zeichen der Migrationsverhinderung. Auch die Finanzierung von Repressionsapparaten gehört neuerdings dazu. Der neue Aussenminister tut gut daran, diese Entwicklung zu hinterfragen.

von Mark Herkenrath, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

Aussenminister Ignazio Cassis kennt das Thema Migration aus eigener Anschauung, er ist der erste Secondo in der Schweizer Regierung und Vertreter eines Grenzkantons. Neu wird er sich jetzt mit dem wenig durchdachten Parlamentsauftrag herumschlagen müssen, dass die internationale Zusammenarbeit strategisch mit der Migrationspolitik zu verknüpfen sei.

Auch in Deutschland und anderen europäischen Staaten wird die Entwicklungszusammenarbeit zusehends zur Migrationsbekämpfungspolitik umfunktioniert. Mit seinem « Marshall-Plan mit Afrika » will Deutschland auf dem afrikanischen Kontinent für einen massiven Entwicklungsschub sorgen. So weit, so gut. Pikanterweise hiess der Plan aber ursprünglich « Marshall-Plan für Afrika » und war unter Ausschluss der afrikanischen Regierungen und Parlamente entworfen worden. Viele Massnahmen – etwa die Förderung von Kleinbauernfamilien, Programme für gute Regierungsführung oder das Hinwirken auf bessere Umwelt- und Sozialgesetze – gehören längst zum Repertoire der Entwicklungszusammenarbeit, auch der schweizerischen. Gleichzeitig will Deutschland aber auch mehr private Investitionen nach Afrika fliessen lassen.

Der Investitionsförderung dienen letztlich auch die Freihandelsverträge, die seit einiger Zeit unter dem Titel « Europäische Partnerschaftsabkommen» mit afrikanischen Staaten verhandelt werden. Neu sollen afrikanische Länder ihre Binnenmärkte aber eine Zeit lang durch Schutzzölle vor der übermächtigen globalen Konkurrenz schützen dürfen. Der « Marshall-Plan mit Afrika » geht bis zu einem gewissen Grad also auch gegen Fluchtursachen made in Europe vor, wie unfaire Handelsbeziehungen und ungleiche Investitionschancen. Sinnvoll ist auch, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit zukünftig Länder bevorzugen soll, die von sich aus den Rechtsstaat stärken und die Korruption bekämpfen.

Nur: Geht es um unmittelbare Migrationsverhinderung, sind die guten Ansätze gleich wieder Makulatur. So knüpfen im Rahmen des sogenannten Khartoum-Prozesses Deutschland und die EU ihre Zusammenarbeit an die Bereitschaft afrikanischer Regierungen, schärfere Grenzkontrollen einzuführen. Hier hofieren sie hochgradig autoritäre Regierungen und unterstützen diese beispielsweise beim Aufbau von Polizeitrainingszentren. Es werden also die Repressionsapparate just jener Diktaturen gestärkt, vor denen die Menschen fliehen.

Umso bedenklicher ist, dass die Schweiz inzwischen Vollmitglied dieses Khartoum-Prozesses ist. Sie zahlt in den Europäischen Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika ETF ein, der im Namen der gesamteuropäischen Migrationsaussenpolitik in Ländern wie dem Sudan oder Eritrea die Sicherheitskräfte und die dem Geheimdienst unterstellte Grenzkontrolle unterstützt. Sieht so also die vom Parlament geforderte Verknüpfung von internationaler Zusammenarbeit und migrationspolitischen Interessen in der Praxis aus ? Es bleibt zu hoffen, dass Bundesrat Cassis erkennt, wie inkohärent eine solche Afrikapolitik ist.

Artikel teilen