Artikel teilen

Artikel

Schweizer Zivilgesellschaft zeigt die Lücken auf

12.07.2022, Internationale Zusammenarbeit, Agenda 2030

Der Bundesrat präsentiert heute in New York am hochrangigen politischen Forum für Nachhaltige Entwicklung der UNO seinen Länderbericht zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele. Wir sind vor Ort, um diesen kritisch zu kommentieren.

Alliance Sud und die Plattform Agenda 2030 sind als Vertretung der Schweizer Zivilgesellschaft in New York, um in ihren Statements auf die dringend notwendigen Transformationen hinzuweisen, die der Bundesrat in seiner Berichterstattung ausklammert. Der offizielle Länderbericht zeigt einmal mehr auf, dass die Schweizer Umsetzung der Agenda 2030 den umfassenden Ambitionen der Agenda nicht gerecht wird. Der Bericht verpasst leider die Chance, die notwendigen Schlüsse zur besseren Umsetzung zu ziehen. Oder war dies gar nie der Anspruch? Dann fragt sich allerdings, wofür dieser gross angelegte Prozess der Bestandsaufnahme und der Berichterstattung nützlich ist.

Es gibt wenige Stellen im Länderbericht, die mich für die Zukunft optimistisch stimmen: Der Bundesrat anerkennt den hohen materiellen, klimatischen und sozialen Fussabdruck, den die Schweiz in anderen Ländern hinterlässt. Ob die Massnahmen, mit denen der Bund diesen Fussabdruck reduzieren möchte, ausreichen, ist allerdings zu bezweifeln. Zudem werden im Länderbericht entwicklungspolitisch zentrale Themen wie die Transformation hin zu gerechten Handels-, Steuer- und Wirtschaftssystemen nur am Rande thematisiert. Obwohl die Schweiz auch in diesem Jahr bei allen vier Spillover-Indikatoren im Themenbereich «Wirtschaft und Finanzen» des Sustainable Development Report ungenügend abschneidet. Diese messen die negativen Einflüsse eines Landes auf andere Länder; die Schweiz liegt im Spillover Ranking abgeschlagen auf dem 157. von 163 Plätzen.

Für die Schweizer Zivilgesellschaft ist die Umsetzung der Agenda 2030 durch die Schweiz ungenügend. Im umfassenden Bericht «Weiter wie bisher auf Kosten der Welt?» zeigt sie dem Bund die Lücken und Herausforderungen der Umsetzung auf. Gleichzeitig ist der Bericht auch eine Einladung an den Bund, gemeinsam mit der Schweizer Zivilgesellschaft seine Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 und den dazugehörigen Aktionsplan zu überarbeiten.

Zeit für kohärente Strategien und angemessene Budgets

Trotz der unzähligen Schwachstellen im Bericht zieht der Bundesrat ein wichtiges Fazit: «Mit Blick auf die acht verbleibenden Jahre der Agenda 2030 wird deutlich, dass die Ziele nur durch ein entschlossenes Handeln in allen Sektoralpolitiken und in der ganzen Gesellschaft zu erreichen sind. Diesbezüglich bedarf es in den kommenden Jahren einer verstärkten Verankerung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in den verschiedenen Politikbereichen, Strategien und Budgets, ohne dass dabei der systemische Blick verloren geht.» Wir werden den Bundesrat an dieses Versprechen erinnern, sollte die Umsetzung der Agenda 2030 weiterhin aufgrund anderer politischer Prioritäten und wirtschaftlicher Interessen verwässert werden.

Was ist das «High-Level Political Forum on Sustainable

Development?»

Vom 5. – 15. Juli 2022 findet das hochrangige politische Forum für Nachhaltige Entwicklung (High-Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) in New York statt. Es treffen sich die UNO-Mitgliedsstaaten zum Thema «Building back better from the coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the Agenda 2030 for Sustainable Development». Im Rahmen der freiwilligen Berichterstattung (Länderbericht; Voluntary National Review, VNR) berichten dieses Jahr 44 Staaten über den Umsetzungsstand der Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDG) in ihren Ländern. Zusammen mit Argentinien, Lettland, Ghana und den Philippinen präsentiert heute auch die Schweiz ihren Länderbericht. Im Anschluss daran wird Alliance Sud im Namen der Schweizer Zivilgesellschaf ihre Sicht zum Stand der Umsetzung in einem Kurzreferat präsentieren können. Der Event kann von 17-19 Uhr (CH-Zeit) live via UN Web TV mitverfolgt werden.

Artikel, Global

Keine weisse Weste für den Westen

19.09.2022, Internationale Zusammenarbeit

Nicht die Vereinten Nationen sind das Problem, sondern die Eigeninteressen der Mitgliedstaaten. Ein Plädoyer für einen wertebasierten und menschenzentrierten Multilateralismus anlässlich des Weltfriedenstags vom 21. September.

Von Laura Ebneter und Kristina Lanz

Die Vereinten Nationen (UNO) wurden 1945 in den Nachwehen des zweiten Weltkriegs geschaffen und sollten als Instrument zur besseren Verständigung und Kooperation der Staatengemeinschaft und zur Bewahrung des internationalen Friedens dienen. Zwei der jüngsten Meilensteine in der Geschichte der UNO sind die Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens sowie die Verabschiedung der Agenda 2030, welche mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen den internationalen Kompass für nachhaltige Entwicklung repräsentiert. Mit der Unterzeichnung der Agenda haben sich die Mitgliedstaaten einig gezeigt, dass die Nachhaltigkeitsziele nur umfassend gedacht und international umgesetzt werden können. Deshalb lauten die fünf Dimensionen der Agenda People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Doch die zunehmende Autokratisierung, nationalistische Strömungen und die mangelnde Sorgfaltsprüfung multinationaler Unternehmen führen dazu, dass People – also die Überwindung von Armut und Hunger – und Prosperity nur für Teile der Weltbevölkerung zum Tragen kommen. Planet, Peace and Partnership werden dadurch zweitranging behandelt.

Die Illusion universeller Werte

Es ist fraglich, ob die Staatengemeinschaft die notwendigen Grundwerte vertritt, um die Agenda 2030 vollumfänglich und partnerschaftlich umzusetzen. Denn es tun sich zunehmend Gräben auf. Die UNO steht vor verschiedenen Herausforderungen: Einerseits steigt mit der wachsenden Zahl spezialisierter Unterorganisationen auch die Bürokratisierung, die Gefahr von Parallelstrukturen und einem Konkurrenzkampf um schwindende Ressourcen. Gleichzeitig sind aber auch die Entscheidungsgremien der UNO immer öfter blockiert. Das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats verhindert gerade im Kontext steigender Rivalitäten zwischen den USA, Russland und China immer wieder die Verabschiedung wichtiger Resolutionen zur Wahrung des internationalen Friedens und zum Schutz der Menschenrechte.

Aber auch aus dem Menschenrechtsrat gibt es wenig Hoffnungsvolles zu berichten. So versucht China schon seit Jahren, seinen Einfluss in multilateralen Gremien zu stärken, und wirkt unter anderem gezielt auf eine Schwächung der Definition von universellen Menschenrechten hin. Und die Strategie scheint aufzugehen – so nahm der Menschenrechtsrat im Juni 2020 mit 23 zu 16 Stimmen eine Resolution von China mit dem Titel «Mutually beneficial cooperation in the field of human rights» an, welche die Menschenrechte als Gegenstand von Verhandlungen und Kompromissen betrachtet. Neben Bahrain und Qatar haben sich die meisten afrikanischen, lateinamerikanischen und asiatischen Länder auf die Seite Chinas gestellt.

Auch die kürzlichen Diskussionen in der Generalversammlung der UNO geben zu denken; so wurde im April eine Resolution, welche Russland aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine aus dem Menschenrechtsrat ausschliessen wollte, nur von 93 Ländern angenommen. 24 Länder stimmten dagegen und 58 enthielten sich ihrer Stimme, darunter neben China eine Vielzahl afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Länder. Während KommentatorInnen hier teilweise einen neuen «West-Ost»- oder «Nord-Süd»-Graben heraufbeschwören, scheint die Realität doch etwas komplexer zu sein.

China ist in den letzten Jahrzehnten zur wirtschaftlichen Grossmacht aufgestiegen und hat in vielen Ländern des Globalen Südens neue Abhängigkeiten geschaffen (siehe «global» #86); zudem hat sich Russland dank der Unterstützung antikolonialer Bewegungen viele Freunde gemacht. Während der Westen seine Rhetorik immer stärker auf die direkte Konfrontation zwischen Demokratien mit «westlichen Werten» und Autokratien zuspitzt, mobilisieren sowohl China wie auch Russland eine gezielt antiwestliche Rhetorik, die in vielen Ländern Anklang findet. So wird den westlichen Ländern – oft zurecht – Heuchlerei vorgeworfen, was die Hochhaltung von Menschenrechten und Demokratie angeht. Zu oft haben sie Menschenrechte im In- und Ausland mit Füssen getreten und Diktaturen gestützt, wo immer wirtschaftliche oder politische Interessen im Vordergrund standen.

Wie weiter?

Allgemein scheint unbestritten, dass die UNO, trotz aller Differenzen der Mitglieder, Teil eines unverzichtbaren Systems der internationalen Diplomatie und des Dialogs ist. Es fehlt auch nicht an Prinzipien oder festgehaltenen Visionen und Werten. Es fehlt an deren Umsetzung durch die Staaten. Die ursprünglichen Grundwerte der Charta – der Glaube an die universellen Grundrechte aller Menschen, die Würde und den Wert der menschlichen Persönlichkeit, die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie die Gleichberechtigung aller Nationen – bieten einen starken moralischen Rahmen. Auch die im Pariser Klimaabkommen und in der Agenda 2030 verankerten Visionen, die sich an den gemeinsamen, langfristigen Interessen aller Staaten orientieren, sind wegweisend. Die Lösungsansätze für eine durchsetzungskräftige und starke Weltgemeinschaft scheinen simpel, sind aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse sowie der generell stärkeren Gewichtung nationaler Eigeninteressen in der Umsetzung aber wenig realistisch.

Um eine wertebasierte globale Ordnung zu schaffen, muss als erstes institutionell sichergestellt werden, dass alle Staaten einen menschenzentrierten Multilateralismus fördern und die Interessen ihrer Bevölkerung – allen voran den ärmsten und gefährdetsten Bevölkerungsschichten – vertreten. Dazu braucht es eine aktive Zivilgesellschaft, die mit am Tisch sitzt. Gleichzeitig müssen länderübergreifende Koalitionen, welche auch Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft und Wissenschaft miteinbeziehen und sich kompromisslos für Menschenrechte und Nachhaltigkeit im Sinne der Allgemeinheit einsetzen, geformt und gestärkt werden.

Wichtig ist dabei, dass die aktuelle Polarisierung in verschiedenen UNO-Gremien nicht verschärft wird, indem sie als «West-Ost»- oder «Nord-Süd»-Konflikt dargestellt wird. Alle Staaten sind angehalten, die universellen Menschenrechte kompromisslos hochzuhalten und die langfristigen gemeinsamen Interessen vor kurzfristige Eigeninteressen zu stellen. In dem Sinne hat kein Land dieser Welt eine weisse Weste: Auch der Westen wird vom hohen Ross heruntersteigen und sich eingestehen müssen, dass viele seiner Errungenschaften auf Kosten anderer Länder erreicht wurden und dort massive soziale, ökologische und wirtschaftliche Kosten verursacht haben und nach wie vor verursachen.

Die Schweiz beruft sich gerne auf ihre humanitäre Tradition. Mit der «Genève internationale» sowie neu als Mitglied des UNO-Sicherheitsrats wäre sie perfekt aufgestellt, um eine wertebasierte multilaterale Zusammenarbeit zu fördern und ihr den entsprechenden Stellenwert zu verleihen. Als eines der Länder, das Jahr für Jahr am meisten negative Spillover-Effekte auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele in anderen Ländern hat, steht sie zudem in der Pflicht, die Menschenrechte immer und für alle kompromisslos hochzuhalten, ihre Handels-, Finanz- und Steuerpolitik dementsprechend anzupassen und auch (nicht-)verpflichtende Abkommen der UNO, insbesondere das Pariser Klimaabkommen und die Agenda 2030, konsequent und vollumfänglich umzusetzen.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Meinung

Die Zeit ist reif für eine Veränderung

03.10.2022, Internationale Zusammenarbeit

Lateinamerika hat genug von der Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Korruption rechter Regierungen, die die eigentlichen Bedürfnisse ihrer Bevölkerung ignorieren, schreibt die guatemaltekische Journalistin Mariela Castañón.

In den letzten Jahren konnten in Ländern wie Mexiko, Bolivien, Peru, Honduras, Chile und Kolumbien linke Regierungen die Wahl für sich entscheiden. Darin widerspiegelt sich die unmissverständliche Forderung der Bevölkerung, die Sozialpolitik zu priorisieren. Es ist eine augenfällige Verdrossenheit gegenüber den rechten Regierungen spürbar, die ihren Bevölkerungen nicht nur nichts hinterlassen haben, sondern im Gegenteil die Staatskassen plünderten, um sich selbst zu bereichern. Obwohl jedes Land seine eigenen Gründe für die Wahl einer neuen Regierung hat, sind die Probleme, die uns plagen, ähnlich. Sie heissen Armut, extreme Armut und Ungleichheit.

Die Corona-Pandemie hat die Probleme noch verschärft, mit denen wir uns in Lateinamerika seit Jahrzehnten herumschlagen. Der Zusammenbruch der Gesundheits- und Bildungssysteme, die Arbeitslosigkeit, der Mangel an menschenwürdigen Unterkünften und die Lebensmittelknappheit – all dies verdeutlicht, warum jetzt linke Regierungen den Wandel herbeiführen sollen.

Mit traumwandlerischer Regelmässigkeit bandelt die politische Rechte mit der privilegierten und korrupten Elite an, die sich nicht für das Wohl der ärmsten Bevölkerungsschichten einsetzt, sondern sich vielmehr der Anhäufung von Vermögen und Verteidigung ihrer eigenen Interessen und der ihrer engsten Vertrauten verschrieben hat. Nun muss dafür gesorgt werden, dass es zu Veränderungen kommt, die diesen Namen verdienen, und dass den Reden linker RegierungsvertreterInnen Taten zum Wohl der Bevölkerung folgen – und nicht Populismus, Demagogie und Autoritarismus, wie wir es ebenfalls erlebt haben.

Nicaragua ist ein Beispiel jener autoritär regierten Länder, die Kritik mit brutaler Willkür begegnen. Heute ist Nicaragua kein Paradebeispiel für eine Identifikation mit der Linken mehr, wie dies einmal der Fall war. Aktuell sitzen unzählige Menschen in Nicaragua im Gefängnis, weil sie sich gegen das Regime von Daniel Ortega und Rosario Murillo aufgelehnt haben; andere wurden ins Exil gezwungen. Die Unterdrückung und Gewalt, der unsere mittelamerikanischen Brüder und Schwestern ausgesetzt sind, ist schier grenzenlos. Es erfüllt uns mit Schmerz, sie so leiden zu sehen. Auch in vielen anderen Ländern wurde ein ähnlicher Weg eingeschlagen.

Zwischen Zweifel und Hoffnung

Es ist schwer vorherzusagen, was die lateinamerikanische Linke generell bewirken kann, denn obwohl ein Wandel angestrebt wird, ist die Politik nicht gefeit vor unerwarteten Ereignissen. Es liegt an uns, die von uns gewählten Regierenden zu beobachten und als engagierte und verantwortungsvolle BürgerInnen zu handeln. Selbstverständlich ist es nicht einfach, sich als Bürgerin, sozialer Aktivist oder Journalistin in Ländern zu engagieren, in denen Unterdrückung und Gewalt an der Tagesordnung sind und in denen unsere Menschenrechte und Verfassungsgarantien missachtet werden.

In meinem Heimatland Guatemala zum Beispiel, einem mittelamerikanischen Land mit über 17 Millionen EinwohnerInnen, ist die Angst unsere ständige Begleiterin, wenn wir das Wort gegen die korrupten Machthaber erheben oder uns für die Lebensräume und die Rechte der indigenen Gemeinschaften einsetzen.

Im März 2022 erfuhren wir von «Mining Secrets», einem Projekt, das vom Netzwerk «Forbidden Stories» in Zusammenarbeit mit 40 JournalistInnen aus der ganzen Welt koordiniert wurde und Umweltskandale von Bergbauunternehmen aufdeckte. JournalistInnen, die über Proteste der Bevölkerung gegen ein lokales Bergbauunternehmen, eine Tochtergesellschaft der in der Schweiz ansässigen und von russischen und estnischen Staatsangehörigen betriebenen Solway Group, informierten, wurden von den guatemaltekischen Behörden und Personen, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, bedrängt.

«Forbidden Stories» wurden von einem Hackerkollektiv, das sich nach einer einheimischen Papageienart «Red Macaw» nennt, Hunderte von Dokumenten zugespielt. Die Unterlagen stammten offenbar von der Tochtergesellschaft der Solway Group und enthüllten, wie Journalistinnen und Journalisten, die über das Bergbauunternehmen berichteten, von den Sicherheitsdiensten des Unternehmens erfasst, überwacht und sogar verfolgt wurden.

Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen einen Betrag für die Drohnenüberwachung der lokalen Bevölkerung und der JournalistInnen budgetiert hatte. Diese durchgesickerten Informationen zeichnen ein Bild von Strafffreiheit und Täterschutz. Die Missbräuche gegen die Presse, die Umwelt und die guatemaltekische Bevölkerung blieben ohne Folgen.

«Mining Secrets» enthüllte auch wissenschaftliche Studien und durch «grosszügige» Spenden des Unternehmens «gekaufte Freundschaften». Darüber hinaus wurde publik, welche Strategien die Mine anwandte, um Familien zu vertreiben und zu stigmatisieren, um sich so Zugang zu den Ferronickelvorkommen zu verschaffen, die sich unter deren Häusern befinden.

Zweifellos zwingen uns die Umweltkrise und die globale Erwärmung, unsere Lebensweise zu ändern und die Industriepolitik zu stoppen, welche die Umwelt und das Leben der Bevölkerung schädigt, die dadurch Risiken ausgesetzt ist. In Guatemala scheint man sich dieser Schäden jedoch noch nicht bewusst zu sein, und die Regierungen erteilen Lizenzen für die Fortsetzung unkontrollierter Bergbauaktivitäten, die früher oder später einen hohen Tribut fordern werden.

Die Integrität und das Leben von sozialen AktivistInnen, engagierten BürgerInnen und JournalistInnen sind ständig in Gefahr, weil öffentliches Anprangern, Aktivismus und wahrheitsgemässe und aktuelle Informationen das Vorgehen mächtiger Unternehmen aufdecken, die oft genug vom Staat selbst geschützt werden. Die Folge sind Überwachung und Drohgebärden, und nicht selten bezahlen diese Menschen ihr Engagement auch mit dem Leben.

Ein echter Wandel

Als BügerInnen des Globalen Südens haben wir die Kraft, weiter für unsere Anliegen zu kämpfen, und geben die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages Regierungen an der Macht sind, bei deren Sozialpolitik der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Wechsel hin zu linken Regierungen spiegelt die Dringlichkeit und den Wunsch wider, die Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu überwinden, die rechte Regierungen, die für ihre Untätigkeit und Korruption berüchtigt sind, uns beschert haben.

Es bleibt zu hoffen, dass die linken Regierungen die von ihren Vorgängern geführte Politik umkehren werden, andernfalls ist eine weitere Enttäuschung für Millionen von Menschen auf dem Kontinent vorprogrammiert. Lateinamerika braucht fähige Machthaber mit transparenten und legitimen Strategien zur Transformation der Gesundheits-, Bildungs-, Ernährungs-, Sicherheits- und weiterer Systeme, damit sich die Veränderung auszahlt.

© Mariela Castañón

Die guatemaltekische Journalistin Mariela Castañón ist Professorin für Deontologie der Kommunikation an der Universität Rafael Landívar. Diesen Sommer war sie in der Schweiz und hat am Austauschprogramm von «En Quête d’Ailleurs (EQDA)» teilgenommen.

Artikel teilen

Meinung

Sri Lankas «Kaiser ohne Kleider»

04.10.2022, Internationale Zusammenarbeit

Mitte Juli floh Präsident Gotabaya Rajapaksa wie ein gejagter Hund aus Sri Lanka, Anfang September ist er wieder zurückgekehrt. Über fast zwei Jahrzehnte haben er und seine Brüder die Geschicke im Land mit eiserner Faust bestimmt. Von Karin Wenger

Protestierende im Swimming Pool des Präsidentenpalastes in Colombo, nachdem sie diesen im Juli 2022 gestürmt hatten.

© KEYSTONE-SDA/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Es sind Szenen der Wut und des Triumphs, die sich am 9. Juli 2022 in der Residenz von Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa abspielen: Im Swimming Pool plantschen Menschen, andere tanzen auf dem Rasen vor der Villa oder machen Mittagsschlaf in Rajapaksas Himmelbett. Tausende sind in die Residenz eingedrungen und fordern lautstark den Rücktritt des Präsidenten. Ihn und seine Familie machen sie dafür verantwortlich, dass sich Sri Lanka in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit von 1948 befindet.

Im Mai wurde das hochverschuldete Land erstmals zahlungsunfähig. Als Folge konnte die Regierung wichtige Importe wie Treibstoff, Medikamente und Kochgas nicht mehr bezahlen. Die Menschen mussten mit Holz kochen und sich stundenlang anstellen, um Treibstoff oder lebenswichtige Medikamente zu kaufen – falls sie welche fanden. Zehntausende strömten auf die Strasse, um gegen die Regierung zu protestieren und die Residenz von Gotabaya Rajapaksa zu stürmen. Der Präsident floh kurz darauf Hals über Kopf mit einer Armeemaschine auf die Malediven, dann nach Singapur, wo er seinen Rücktritt verkündete. Es war die Flucht eines Mannes und der Sturz einer Herrscherfamilie, die Sri Lanka für fast zwanzig Jahre wie ein Familienunternehmen regiert haben.

Kein Widerspruch geduldet

Die Arroganz der Rajapaksas erlebte ich 2010 am eigenen Leib. Damals war Gotabaya noch Verteidigungsminister mit Hang zu Wutausbrüchen und sein Bruder Mahinda seit 2005 Präsident, weitere Brüder besetzten wichtige Positionen in der Regierung. Mit grösster Brutalität hatten die Rajapaksas die Tamil Tigers im Mai 2009 vernichten lassen. Dabei töteten Regierungstruppen in den letzten Kriegsmonaten laut UNO schätzungsweise 40 000 tamilische ZivilistInnen. Die singhalesische Bevölkerungsmehrheit jedoch verehrte Präsident Mahinda und seinen Bruder Gotabaya weiterhin, schliesslich hatten sie den 26 Jahre dauernden Bürgerkrieg beendet, alles andere schien unwichtig.

Damals, im Januar 2010, war ich als Südasien-Korrespondentin von Radio SRF zu den Präsidentschaftswahlen nach Sri Lanka gereist.

Die Wiederwahl von Mahinda Rajapaksa stand so gut wie fest; trotzdem liess er alle, die ihn kritisierten, mundtot machen: Das Hotel, in dem sich sein politischer Herausforderer Sarath Fonseka befand, wurde mit Militär umstellt; kritische JournalistInnen verschwanden; Verteidigungsminister Gotabaya drohte, das Gebäude der Oppositionszeitung «Lanka» niederzubrennen. Als ich an einer Regierungspressekonferenz zwei kritische Fragen stellte, überreichte mir ein Hotelangestellter am gleichen Abend einen Brief der Regierung: Ich wurde des Landes verwiesen. Nur dank dem Druck internationaler Medien, die über die Ausweisung berichteten, machte die Regierung schliesslich eine Kehrtwende. Mahinda Rajapaksa höchstpersönlich lud mich zum Mittagessen ein.

So sass ich kurz nach den Wahlen mit dem wiedergewählten Präsidenten Mahinda Rajapaksa an einem langen, weiss gedeckten Tisch. Rajapaksa schlürfte seine Suppe und schmatzte seine Antworten ins Mikrophon. Fragen nach Menschenrechtsverbrechen seiner Regierung lachte er jovial weg und sagte stattdessen: «Ich will die Entwicklung meines Landes vorantreiben, das hat oberste Priorität. Ich habe alle Länder aufgefordert, in Sri Lanka zu investieren und ich will den Tourismus fördern.» Doch viele westliche Länder waren skeptisch und knüpften ihre Zusagen daran, dass die sri-lankische Regierung Menschenrechten endlich Achtung verschaffe. Solche Forderungen stellte China nicht und wurde so in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Kreditgeber des Landes. Mit chinesischen Krediten wurden teure Projekte finanziert, die dem Land wenig, dem Ego der Rajapaksas jedoch viel brachten.

Schlecht für Sri Lanka, gut für China

Mit einem chinesischen Darlehen von mehr als einer Milliarde US-Dollar liess die Regierung beispielsweise in Hambantota, der Heimatstadt der Rajapaksas im Süden des Landes, einen gigantischen Hochseehafen bauen. Westliche Mächte und Indien sorgten sich, dass China damit nicht nur seine wirtschaftliche, sondern auch seine militärische Macht im indischen Ozean ausbauen werde. Eine Sorge, die sich bewahrheitete: 2017 musste Sri Lanka den Hafen an China verpachten, weil die Regierung das milliardenschwere Darlehen nicht zurückzahlen konnte. Damals war Mahinda Rajapaksa bereits nicht mehr Präsident, er hatte die Wahlen 2015 verloren. Doch 2019 feierte die Rajapaksa-Familie ein politisches Comeback: Gotabaya wurde Präsident, sein Bruder Mahinda Premierminister. Im August, Wochen nachdem Gotabaya Rajakapsa aus dem Land geflohen war, legte die «Yuang Wang 5», ein militärisches Überwachungsschiff aus China, im Hafen Hambantota an. Für China hatte sich der Kredit ausgezahlt, für Sri Lanka nicht.

Die Entwicklung Sri Lankas, die Mahinda Rajapaksa bei unserem Mittagessen vor zwölf Jahren zu seiner höchsten Priorität erklärt hatte, erweist sich im Rückblick als Ausverkauf des Landes und Plünderungszug der Rajapaksa-Familie. Sie waren keine Herrscher für alle, sondern Kaiser ohne Kleider.

Karin Wenger war von 2009 bis 2016 Südasien-Korrespondentin von Radio SRF mit Sitz in Neu-Delhi und von 2016 bis 2022 Südostasien-Korrespondentin mit Sitz in Bangkok. Im Frühling hat sie drei Bücher über ihre Zeit in Asien veröffentlicht. In den kommenden Monaten schreibt sie für «global» Kommentare über vergessene Konflikte und Ereignisse im Globalen Süden. www.karinwenger.ch

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Meinung

Wenn die Forschung koloniale Züge annimmt

05.12.2022, Internationale Zusammenarbeit

Im Rahmen der Nord-Süd-Forschungszusammenarbeit werden die Länder des Südens mehrheitlich mit Forschungsgeldern und -konzepten aus dem Norden erforscht. Die Dekolonisation erfordert eine Korrektur der unausgewogenen Machtverhältnisse.

Die aktuellen globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung bedürfen globaler Partnerschaften. Forschungszusammenarbeit, insbesondere Nord-Süd-Kooperationen, stellen Strategien und Politiken zur Bewältigung dieser Herausforderungen bereit. Durch diese Kooperationen können vielfältige Ressourcen und Netzwerke gebündelt werden, wodurch auf verschiedene Wissenssysteme zugegriffen werden kann. In der gängigen Praxis der Nord-Süd-Forschungskooperationen wird diese Vielfalt jedoch oft ignoriert. Dies schränkt die ForscherInnen bei der Suche nach angemessenen Lösungen für die globalen Herausforderungen ein.

Zusammenarbeit als kolonialer Akt

Nord-Süd-Forschungskollaborationen können dann koloniale Ausprägungen haben, wenn dadurch eine Abhängigkeit von den MitarbeiterInnen aus dem Norden entsteht. Diese Abhängigkeit, die oft mit unausgewogenen Machtverhältnissen einhergeht, beginnt mit der Herkunft und der Verwaltung der Mittel und setzt sich bei der Festlegung der Themen und der Ausarbeitung der Projektdokumente durch den Norden fort.

In dieser Zusammenarbeit kommt die Tendenz zur Unsichtbarkeit von ForscherInnen aus dem Süden und zu Wissensformen, die nicht dem gängigen Ansatz entsprechen, bisweilen einer Form der Kolonialisierung gleich. Die massgeblichen wissenschaftlichen Wissensformen und -praktiken sind a priori diejenigen, die im Norden entstehen und als universell akzeptabel gelten.

Wie können Forschungskooperationen dekolonisiert werden?

Die Dekolonisation der Forschungszusammenarbeit ist ein fortlaufender Prozess, der sowohl die Zusammenarbeit als auch die Wissensproduktion betrifft. Dekolonisation bedeutet, dass alle Arten von Diskriminierung beseitigt werden, indem verschiedene Perspektiven berücksichtigt und Partizipationsmöglichkeiten geschaffen werden – beginnend damit, die vergangenen und aktuellen Praktiken der Kolonisierung zu verstehen. Zweitens setzt eine dekolonisierte Zusammenarbeit voraus, dass mit den MitarbeiterInnen eine Kultur des Zuhörens, der Selbstreflexion und der Chancengleichheit gepflegt wird. Schliesslich erfordert die Dekolonisation eine Neuausrichtung der Zusammenarbeit in der Zukunft.

Sich der Privilegien und Hürden bewusst werden

Die WissenschaftlerInnen einer Nord-Süd-Forschungszusammenarbeit müssen sich ihrer Privilegien und der bestehenden Hürden bewusst werden. Unausgewogene Machtverhältnisse herrschen insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu Ressourcen, der Gleichberechtigung und der Wissensproduktion. Die ForscherInnen aus dem Norden sind näher an der Quelle und der Verwaltung von Forschungsgeldern sowie an den Entscheidungsgremien. Im Rahmen der meisten Nord-Süd-Forschungskooperationen erforschen gemischte Teams aus dem Norden und Süden die Länder des Südens. Die ForscherInnen aus dem Norden haben somit das Privileg, im und über den Süden forschen zu können.

Die Forschung im und über den Norden zu Themen, die den Süden betreffen, ist jedoch hauptsächlich ForscherInnen aus dem Norden vorbehalten. Aus diesen Projekten wird die Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen aus dem Süden mehrheitlich ausgeklammert. Selbst ForscherInnen aus dem Süden, die im Norden arbeiten, haben kaum Zugang zu leitenden Forschungsfunktionen.

Eine Bewusstseinsbildung über diese Privilegien ermöglicht es, diese hinter sich zu lassen und die strukturellen Hindernisse für Chancengleichheit, Ressourcenzugang und Entscheidungsfindung abzubauen. Auch wenn die MitarbeiterInnen unterschiedliche Ausgangslagen haben, sollte sich niemand in die Rolle des Bittstellers gedrängt fühlen; jeder und jede sollte Verantwortung übernehmen dürfen. Verhandelte Lösungen, Mitbestimmung auf allen Ebenen sowie Leidenschaft bilden die Grundlage für eine echte und bedeutungsvolle Zusammenarbeit für ForscherInnen aus beiden Weltregionen.

Lesen Sie auch Die Zeit der weissen RetterInnen ist vorbei

Artikel teilen

Artikel

Globale Zusammenarbeit braucht lokale Partner

12.12.2022, Internationale Zusammenarbeit

Vom 12.–14. Dezember 2022 findet in Genf das dritte internationale Gipfeltreffen der «Globalen Partnerschaft für effektive Entwicklungszusammenarbeit (GPEDC)» statt. Die Zivilgesellschaft fordert eine Stärkung der lokalen Umsetzungspartner.

© GPEDC

Gemeinsam diskutieren mehrere hundert RegierungsvertreterInnen von Geber- und Empfängerländern, internationalen Organisationen, Gewerkschaften, NGOs, Stiftungen und der Privatwirtschaft über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Dabei im Fokus steht die Wichtigkeit inklusiver, breit abgestützter Entwicklungspartnerschaften, die sich an den Prioritäten der Empfängerländer orientieren, eine klare Ergebnisorientierung aufweisen sowie Transparenz und gegenseitige Rechenschaftspflicht in den Vordergrund stellen.

Alliance Sud nimmt als Teil einer 60-köpfigen Delegation der internationalen Zivilgesellschaft am GPEDC-Gipfel in Genf teil und fordert von der Schweiz als Gastgeberland, dass sie sich für eine ambitionierte Abschlussdeklaration und eine Bekräftigung der GPEDC-Prinzipien einsetzt. Insbesondere die folgenden Aspekte sollen im Vordergrund stehen:

- In Zeiten multipler globaler Krisen müssen Geberstaaten dringend ihr Versprechen, mindestens 0.7% des Bruttonationaleinkommens für die EZA auszugeben, umsetzen. Diese 0.7% sollen weder Kosten für Asylsuchende im eigenen Land noch abgegebene Covid-Impfdosen beinhalten (wie sie die Schweiz anrechnet) und zusätzlich zu den Verpflichtungen für die internationale Klimafinanzierung gesprochen werden.

- Die gesamte EZA muss die Reduktion von Armut und Ungleichheit in den Vordergrund stellen. Dies bedingt einen konsequenten Fokus auf die ärmsten und am meisten gefährdeten Menschen dieser Welt sowie Investitionen in die Rechte von Frauen und Minderheiten. Jegliche Instrumentalisierung von EZA zur Erreichung anderer politischer Ziele muss klar untersagt werden.

- Die EZA soll dazu beitragen, dem global immer stärker schwindenden Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft entgegenzuwirken, und lokale zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen, ihre Rolle als eigenständige Entwicklungsakteure wahrzunehmen.

- Der Privatsektor soll dazu aufgefordert werden, seinen Beitrag zur Erreichung der SDGs zu leisten, unter anderem durch angemessene und faire Steuerzahlungen in den ärmsten Ländern.

- Breit abgestützte, inklusive Entwicklungspartnerschaften auf Länderebene sollen gefördert werden, wobei insbesondere der Stärkung der lokalen Umsetzungspartner (gemäss dem Prinzip der Lokalisierung) eine wichtige Rolle zukommt.

Lesen Sie hier das vollständige Briefing von Kristina Lanz.

Artikel teilen

Meinung

Würzige Weltpolitik auf der Karibikinsel Grenada

16.01.2023, Internationale Zusammenarbeit

Gewürzinsel wird die kleine Karibikinsel Grenada auch genannt. Früher kämpften Franzosen und Engländer gleichermassen um die Insel. Heute streiten sich andere Mächte darum, mehr Einfluss auf Grenada und damit in der Welt zu bekommen. Von Karin Wenger

Carib’s Leap oder Leapers Hill heisst die Klippe im Norden von Grenada, von der sich die Caribs, die letzten verbleibenden UreinwohnerInnen, 1651 in den Ozean stürzten. Wo damals Dschungel und Busch gewesen sein muss, steht heute eine Kirche und eine Gedenktafel. Cutty, ein lokaler Tourguide, hat mich hergeführt. Jetzt zeigt er auf das tosende Meer weit unter uns und sagt: «Die Caribs bevorzugten den sicheren Tod vor der Gefangennahme und Unterjochung durch die französischen Kolonialherren.»

Wie es zum fatalen Sprung kam, ist schnell erzählt: Während Christopher Columbus 1498 noch an Grenada vorbeigesegelt war, erkannten die Franzosen die Schätze der Insel und wollten sie ihr Eigen nennen. Für ein paar Messer, Glasperlen und Schnaps kauften sie den Caribs Land ab. Doch die InselbewohnerInnen bereuten das Geschäft kurz darauf, griffen das französische Fort mit Pfeilen und Bogen an und versuchten die Franzosen von ihrer Insel zu vertreiben. Die Franzosen, ausgestattet mit Kanonen und Feuerkraft, trieben die Caribs zurück und drängten sie bis in den Norden, bis an den Rand der Klippe, in den Tod.

Koloniale Vergangenheit

Die kleine Karibikinsel Grenada ist heute für viele BesucherInnen nicht mehr als ein Tagesausflug auf einer Kreuzfahrt – Wasserfälle werden besichtigt, Muskatnuss, Vanille, Zimt und Rum gekauft und dann geht es zur nächsten Sonnendestination. Vergessen ist die koloniale Vergangenheit von Grenada und den anderen Karibikinseln. Vergessen das blutige Erbe der Europäer, die damals noch Grossmächte waren und sich die Welt untereinander aufteilten. So wechselten sich auf Grenada Franzosen und Briten an der Macht ab. Im späten 18. Jahrhundert schafften die Briten eine grosse Zahl von SklavInnen aus Afrika nach Grenada und zwangen sie, auf den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Heute sind über 80 Prozent der Bevölkerung direkte Nachfahren dieser SklavInnen. Es waren auch britische Handelsleute, die Mitte des 19. Jahrhunderts Muskatnüsse aus Indonesien nach Grenada brachten und sie hier anzupflanzen begannen.

Grenada produziert heute zwanzig Prozent aller Muskatnüsse weltweit und ist damit nach Indonesien der weltweit zweitwichtigste Muskatnussproduzent. «Die EuropäerInnen kommen heute wegen unserer Gewürze, unserer Muskatnüsse. Die europäische Kolonialherrschaft ist längst vorbei, heute sind es andere, die um uns kämpfen und uns zu kolonialisieren versuchen», sagt Cutty und zeigt auf das Cricket-Stadion, bei dem wir inzwischen angekommen sind und das chinesische Arbeiter mit chinesischem Geld 2005 zu bauen begannen. «Wir nennen das chinesisches Schmiergeld. Von China finanzierte Projekte, damit wir bei den Vereinten Nationen für China und gegen Taiwan stimmen.»

Kalter Krieg

Heute wie gestern und vorgestern steht Grenada im Zentrum des geopolitischen Gezänks, wird als Spielball von den Grossmächten hin und her gekickt. Nicht mehr Frankreich und England stehen dabei in den Stürmer-Positionen, sondern China und die USA. China wagt sich bei diesem Spiel immer mehr in den amerikanischen Hinterhof, zu dem mehrere der Karibikstaaten gehören, auch Grenada. Noch heute erinnern zwei Flugzeugswracks auf dem alten Flughafen daran, wie wichtig Grenada im Kalten Krieg für die USA war. Damals, am 25. Oktober 1983, eine Woche nach einem Militärputsch auf der Insel, schickte Ronald Reagan 8’000 amerikanische Soldaten nach Grenada. Offiziell sollten sie die amerikanischen Studierenden an der St. George’s University schützen, aber eigentlich ging es schon damals um etwas anderes. Es war Kalter Krieg, Reagan fürchtete, dass die Putschisten sich auf die Seite Kubas schlagen würden, deshalb setzten die US-Soldaten die Putschisten ab und eine zivile, US-freundliche Regierung übernahm die Macht.

Verkauf an China

China schickt nicht Soldaten, sondern Geld und Arbeiter und versteckte Diplomaten. Das Cricket-Stadion wurde 2007 fertig gebaut. Zur Einweihung reiste der chinesische Botschafter an, doch statt der chinesischen Nationalhymne spielte das Polizei-Orchester von Grenada die taiwanesische Nationalhymne… ein Irrtum und politischer Fehltritt, der dem Chef des Orchesters den Posten kostete. Trotz kurzer politischer Verschnupftheit folgten auf den Stadion-Bau weitere chinesische Projekte: Wohnsiedlungen, Landwirtschaftshilfe und zurzeit baut Grenada mit einem chinesischen Kredit von mehr als 60 Millionen US-Dollar den neuen Flughafen aus. Tourguide Cutty ist besorgt, dass China sich einfach Land oder den Flughafen aneignen wird, falls Grenada den Kredit nicht zurückzahlen kann – denn reich ist die Inselnation nicht.

Diplomat in fremden Diensten

Verkauft sich Grenada gerade selbst? Zumindest sah es bis vor kurzem so aus. So verkauft Grenada auch Staatsbürgerschaften. Durch das Programm «Grenada Citizenship by Investment» können sich AusländerInnen seit 2016 für mindestens 150'000 US-Dollar legal die grenadische Staatsbürgerschaft kaufen und damit beispielsweise visumsfrei in den Schengenraum einreisen. So ist auch der Chinese Yuchen (Justin) Sun grenadischer Staatsbürger geworden – und mehr. Der weltbekannte chinesischstämmige Krypto- und Blockchain-Unternehmer wurde im vergangenen Dezember von Grenada zum Botschafter und Ständigen Vertreter des Landes bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf ernannt. Dass dabei nie ganz klar ist, welche Interessen – seine persönlichen Geschäftsinteressen, chinesische oder grenadische Staatsinteressen – er vertritt, schien die Regierung von Grenada nicht zu stören. Auch nicht, dass in den USA diverse Klagen gegen Sun hängig sind, unter anderem wegen Geldwäscherei, Verstoss gegen Vorschriften der Börsenaufsicht und der Steuerbehörden. Die Schweiz verweigert Sun seit seiner Ernennung zum Vertreter Grenadas bei der WTO die Legitimationskarte, da er private Geschäfte mit Diplomatie vermenge. Damit entfallen seine diplomatische Immunität, das Aufenthaltsrecht in der Schweiz und auch ein möglicher Hauskauf in der Schweiz. Dabei ist Sun in der Diplomatenwelt Grenadas kein Einzelfall: Dutzende von Chinesen reisen als Diplomaten des kleinen Inselstaates durch die Welt – laut verschiedenen Medienberichten haben sie alle ihre Diplomatenpässe gekauft. Grenada zeigt sich im Gegenzug China-freundlich, verpflichtete sich zur Ein-China-Politik und brach die Beziehungen zu Taiwan ab.

Neue Regierung, neue Hoffnung

In Grenada scheinen viele keine Lust mehr zu haben, dass die eigene Regierung ihren kleinen Karibikstaat verkauft, damit die Grossmächte ihre geopolitischen Spiele mit der Insel treiben können. Wohl auch deshalb wurde bei den Wahlen Ende Juni 2022 Premierminister Keith Mitchell abgewählt. Der 75-jährige Politiker sass 23 Jahre lang an den Schalthebeln der Macht und hatte Grenada zunehmend wie ein Familienunternehmen regiert. Es scheint ein universelles Prinzip zu sein, dass, wer zu lange an der Macht ist, gierig wird. Der neue Premierminister, Dickon Mitchell, versprach, Korruption zu bekämpfen und kündigte an, den Verkauf von Diplomatenpässen an AusländerInnen zu unterbinden. Touristenführer Cutty sagt: «Mitchell ist unser Hoffnungsträger und der beste Anwalt der Insel.» Der 44-Jährige will sich nun für die Interessen seiner Heimat und aller BewohnerInnen einsetzen. Bereits hat er angekündigt, er werde alle Botschafter abberufen und neue politische Akzente setzen. Bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September setzte er einen ersten Fokus: Klimawandel. Die chinesischen Diplomaten, die bislang im Dienste Grenadas zu stehen vorgaben, müssen sich nun wohl nach einer neuen Aufgabe umsehen.

Karin Wenger

Die Autorin: Karin Wenger

Karin Wenger war von 2009 bis 2022 Süd- und Südostasien-Korrespondentin von Radio SRF mit Sitz in Neu-Delhi und Bangkok. Im Frühling hat sie drei Bücher über ihre Zeit in Asien veröffentlicht. Seit Sommer segelt sie über die Weltmeere und schreibt über vergessene politische Ereignisse und Konflikte im globalen Süden. Mehr Informationen finden Sie hier www.karinwenger.ch oder www.sailingmabul.com

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Medienmitteilung

Keine Sicherheit ohne Solidarität

16.03.2023, Internationale Zusammenarbeit

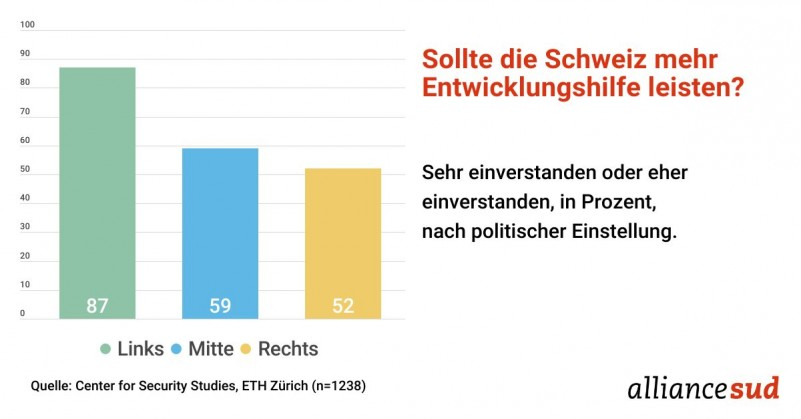

Die heute von der ETH publizierte Studie «Sicherheit 2023» zeigt einmal mehr, dass die internationale Zusammenarbeit in der Bevölkerung hoch im Kurs steht.

© Alliance Sud

Von links bis rechts ist eine deutliche Mehrheit der Ansicht, dass die sogenannte Entwicklungshilfe erhöht werden sollte. Der Zuspruch für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben ist im Vergleich zum Juni 2022 hingegen wieder gesunken.

«Der Bundesrat politisiert mit seinen geplanten Kürzungen in der internationalen Zusammenarbeit am Volk vorbei», kommentiert Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud, die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage. «Die Bevölkerung hat es schon lange verstanden: Es braucht angesichts von Konflikten und Krisen auf der ganzen Welt deutlich mehr Entwicklungsausgaben. Nun muss die Schweiz endlich das vom Bundespräsidenten erneuerte Versprechen einlösen und überall dort präsent sein, wo sie einen Beitrag zum Frieden leisten kann», fügt Missbach hinzu.

Gemäss der ETH-Umfrage ist rund die Hälfte (47%) der Schweizerinnen und Schweizer der Meinung, dass die Höhe der Verteidigungsausgaben gerade richtig sei. Eine Mehrheit von 65% teilt hingegen die Auffassung, dass die Schweiz verstärkt Entwicklungshilfe leisten sollte. «Bundesrat und Parlament sind deshalb vom Volk gut beraten, in erster Linie die Solidarität und nicht die Armee aufzurüsten», sagt Missbach.

Mehr Information über globale Armut

Mehr Anstrengungen braucht es auch bei der Information über die öffentlichen Ausgaben der Schweiz für die Entwicklungszusammenarbeit. Laut einer Umfrage des Zentrums für Entwicklung und Zusammenarbeit (NADEL) der ETH Zürich, die am Mittwoch publiziert wurde, schätzen die meisten Befragten die Ausgaben doppelt so hoch ein als sie wirklich sind.

Über die tatsächlichen (niedrigeren) Ausgaben in Kenntnis gesetzt, steigt die Unterstützung für die internationale Zusammenarbeit noch mehr. Auch die Sorge über die globale Armut nimmt zu, wenn aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt werden. Handlungsbedarf besteht deshalb auch bei den Medien, einer der bevorzugten Informationsquellen der Bevölkerung über globale Themen.

Weitere Informationen:

Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, Tel. +4131 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch

Marco Fähndrich, Kommunikationsverantwortlicher Alliance Sud, Tel. +4179 374 59 73, marco.faehndrich@alliancesud.ch

Siehe auch: Der Bundesrat politisiert am Volk vorbei

Artikel teilen

Artikel

Wirksamkeit im Fokus

19.03.2023, Internationale Zusammenarbeit

Die Schweiz hatte von 2019 bis 2022 den Co-Vorsitz der «Globalen Partnerschaft für effektive Entwicklungszusammenarbeit» (GPEDC) inne. Als Höhepunkt fand vom 12. bis 14. Dezember 2022 in Genf ein internationales Gipfeltreffen statt.

Die Globale Partnerschaft wurde 2011 in Busan (Südkorea) gegründet und hat zum Ziel, «die Wirksamkeit aller Formen der Entwicklungszusammenarbeit zum gemeinsamen Nutzen der Menschen, des Planeten, des Wohlstands und des Friedens zu maximieren». Ihre Struktur ist einzigartig: Während in anderen Gremien vor allem Ländervertretungen miteinander diskutieren, bringt die GPEDC neben Minister:innen auch Parlamentarier:innen, Vertreter:innen von Lokalregierungen, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, Stiftungen und Gewerkschaften sowie bilaterale und multilaterale Entwicklungsorganisationen aus insgesamt 161 Ländern zusammen. Gemeinsam führen sie den Dialog über effektive Entwicklungszusammenarbeit, verfassen Richtlinien und Empfehlungen. Die GPEDC überprüft regelmässig, ob sich alle Seiten an die Grundsätze wirksamer Entwicklungszusammenarbeit halten.

Aber was tut sich wirklich?

Während sich am Genfer Gipfeltreffen alle einig zu sein schienen, dass die vereinbarten Prinzipien der effektiven Entwicklungszusammenarbeit (EZA) auch heute noch von zentraler Bedeutung sind, hapert es leider in der Umsetzung, wie verschiedene Redner:innen am Gipfeltreffen betonten. Raj Kumar, CEO vom Informationsportal Devex, rief beispielsweise das erste Treffen der GPEDC in Busan in Erinnerung, das eine komplette Transformation des Entwicklungssektors anstrebte – von top-down-geplanter, projektbasierter hin zu bottom-up-organisierter, systemischer EZA – und bemängelte den fehlenden Fortschritt.

Gerade im zentralen Bereich der Country Ownership ist der Trend gemäss der letzten GPEDC-Monitoring-Runde rückläufig; während mehr Empfängerländer ihre eigenen Entwicklungsstrategien definieren und ihre administrativen Systeme zur Erreichung ihrer Entwicklungsziele gestärkt haben, geht die Nutzung nationaler Systeme durch Geberländer zurück. Auch eine Analyse der offiziellen Daten des OECD-Entwicklungsausschusses (OECD DAC) zeigt, dass im Jahr 2020 nur etwa ein Drittel aller Entwicklungsgelder von Regierungen, privaten Unternehmen oder NGOs aus den Partnerländern verwaltet wurde. Der Rest der Gelder wurde von Regierungen, NGOs und privaten Firmen aus den Geberländern sowie von multilateralen Institutionen verwaltet.

Eine weitere Herausforderung betrifft die zunehmende Fragmentierung der Entwicklungslandschaft, die in einer kürzlich veröffentlichten Studie der Weltbank, die ebenfalls am GPEDC-Gipfeltreffen vorgestellt wurde, zum Ausdruck kommt. Sie kommt zum Schluss, dass zwischen 2000 und 2020 die Anzahl offizieller Entwicklungsakteure (bilaterale und multilaterale Entwicklungsorganisationen, Entwicklungsbanken etc.) von 212 auf 544 angestiegen ist, während der finanzielle Umfang einzelner Transaktionen um ein Drittel gesunken ist. Für Empfängerländer bedeutet dies, dass sie heute im Schnitt mit 150 verschiedenen Agenturen im Kontakt sind (in Äthiopien sind es gar über 200 Agenturen). Dies bedeutet nicht nur einen hohen Verwaltungsaufwand für die Empfängerländer (insbesondere da die meisten Geber ihre Transaktionen nicht über die nationalen Systeme abwickeln, sondern ihre jeweils eigenen administrativen Anforderungen stellen), sondern stellt auch für die Geber untereinander ein grosses Koordinationsproblem dar.

Während sich die Entwicklungslandschaft weiter fragmentiert, scheint ein rhetorisch immer wieder stark gehypter Player – der Privatsektor – allerdings grösstenteils abwesend zu sein. So zeigte etwa Raj Kumar auf, dass 2019 nur etwa 2% aller Entwicklungsgelder in sogenannte «neue und innovative Finanzierungsinstrumente» zur Zusammenarbeit mit dem Privatsektor flossen. Und auch in Genf war kaum ein:e Privatsektorvertreter:in anzutreffen. Mit den vom GPEDC erarbeiteten Kampala-Prinzipien wäre die Grundlage für eine gewinnbringende Zusammenarbeit mit dem Privatsektor gelegt.

Neues Momentum oder leere Worte?

Die Konferenz in Genf endete mit der Verabschiedung einer breit abgestützten 15-seitigen Erklärung. Das Dokument identifiziert nicht nur die vielfältigen globalen Krisen, mit denen sich die Welt aktuell konfrontiert sieht – von der Klimakrise über die zunehmende Autokratisierung und den damit einhergehenden Shrinking Space bis hin zur sich abzeichnenden Schuldenkrise –, sondern geht auch auf den Wandel und die zunehmende Fragmentierung des aktuellen Entwicklungssystems ein. Gleichzeitig werden verschiedene internationale Versprechungen erneuert – unter anderem das Versprechen, mindestens 0.7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die internationale Zusammenarbeit (IZA) bereitzustellen – und die Erklärung mit neuen Versprechen ergänzt; mit dem gemeinsamen Bestreben, gegen Korruption, unlautere Finanzflüsse und Shrinking Space vorzugehen, oder die gesamte IZA stärker auf die ärmsten und vulnerabelsten Zielgruppen auszurichten (gemäss dem Prinzip Leave No-One Behind).

All dies hört sich wunderbar an, aber der Welt mangelt es nicht an schönen Worten und Deklarationen – wie Susanna Moorehead, die Vorsitzende des OECD-Entwicklungsausschusses, passend sagt: «Wenn wir es ernst meinen mit der effektiven Entwicklungszusammenarbeit, sollten wir damit anfangen, unsere Empfehlungen umzusetzen.» Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist zumindest das ebenfalls am GPEDC-Gipfeltreffen verabschiedete neue Monitoring-Framework, das den Empfängerländern dabei helfen soll, die Umsetzung der Effektivitätsprinzipien klarer zu messen. Gleichzeitig werden neu auch Profile der Geberländer erstellt, welche aufzeigen, wie diese die Prinzipien in ihre IZA integrieren. Auch die Effektivität der in der IZA vermehrt genutzten Privatsektor-Instrumente soll (gemäss den Kampala-Prinzipien) stärker gemessen werden. Welches Momentum diese Neuerungen entfalten werden und ob sie dazu beitragen können, die etablierte IZA effektiver zu gestalten, bleibt abzuwarten.

Eine Chance für die Schweiz?

Trotz GPEDC-Vorsitz und Konferenz in Genf scheinen die Wirksamkeitsprinzipien bisher auch in der Schweiz ein Schattendasein zu fristen. Die aktuelle Strategie der Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 des Bundes erwähnt weder die Globale Partnerschaft noch die Prinzipien der effektiven Entwicklungszusammenarbeit und auch in der generellen Kommunikation von DEZA und SECO glänzen sie grösstenteils durch Abwesenheit. Die baldige Verabschiedung der neuen Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2025-2028 bietet eine erste Gelegenheit, den schönen Worten aus Genf konkrete Taten folgen zu lassen und die gesamte IZA (inklusive die neuen Privatsektor-Instrumente) an den Wirksamkeitsprinzipien auszurichten sowie die ärmsten und gefährdetsten Menschen konsequent ins Zentrum der Debatte zu stellen.

Die vier Prinzipien der effektiven Entwicklungszusammenarbeit

a) Verantwortung für die Entwicklungsprioritäten bei den Empfängerländern (country ownership): Jedes Land sollte seine eigenen Entwicklungsprioritäten definieren, an denen sich alle Entwicklungsorganisationen orientieren. Entwicklungsorganisationen nutzen wo immer möglich länderspezifische Systeme für die Auftragsvergabe und die Verwaltung der öffentlichen Finanzen. Entwicklungsgelder sollen nicht an Bedingungen geknüpft werden, die Firmen, Güter oder Dienstleistungen der Geberländer bevorzugen (tied aid).

b) Ergebnisorientierung: Alle Entwicklungsaktivitäten sollen zur Armutsreduktion, zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und zur Stärkung der Kapazitäten der Entwicklungsländer beitragen. Dabei sollen sie sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren und die regelmässige Wirkungsmessung fördern, wobei auch der Zugang zu qualitativ hochstehenden Daten eine wichtige Rolle spielt.

c) Inklusive Entwicklungspartnerschaften: Entwicklungszusammenarbeit soll einen Whole-of-Society-Ansatz verfolgen und wo immer möglich verschiedene Akteur:innen miteinbeziehen und zusammenbringen (Regierungen, Parlamente, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, Wissenschaft etc.).

d) Transparenz und gegenseitige Rechenschaftspflicht: Sowohl Geber- wie auch Empfängerländer verpflichten sich zu transparenter Kommunikation über Geldflüsse und Entwicklungsresultate, wobei insbesondere den nationalen Parlamenten sowie dem Einbezug der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle zugeschrieben wird.

Artikel teilen