Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Interview mit Attiya Waris

09.12.2025, Finanzen und Steuern

Attiya Waris erklärt, wie sie als unabhängige UNO-Expertin die Schuldenfrage und die Steuerpolitik mit den Menschenrechten verknüpft und warum die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel völlig unterschätzt wird. Interview von Dominik Gross

Ein Koloss der internationalen Finanzarchitektur thront über Basels Bahnhof und ist doch unscheinbar: Hauptsitz der Bank für Internationalen Zahlungsverkehr. © picture alliance/Rolf Haid

Professorin Attiya Waris, die Welt hat sich seit Ihrem Amtsantritt im Jahr 2021 stark verändert: Die sogenannte «Polykrise» hat sich aufgrund der vielfältigen Folgen der Pandemie und der neuen Kriege in Gaza, im Sudan und in der Ukraine stark beschleunigt. Wie beeinflussen diese einschneidenden Entwicklungen Ihre Arbeit?

Soweit ich das beurteilen kann, erlebt jedes Land auf der Erde je eine eigene Reihe von Krisen – sie können geopolitischer, wirtschaftlicher, politischer oder finanzieller Natur sein. In diesem Herbst haben innerhalb kürzester Zeit mehrere Regierungen neue Premierminister oder Präsidenten bekommen. Einige von ihnen wurden über soziale Medien ins Amt gebracht. In verschiedenen Ländern rund um den Globus protestieren junge Menschen auf den Strassen. Die Herausforderung besteht darin, auf ihre sehr realen Anliegen einzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Hinzu kommen künstlich herbeigeführte Krisen wie die zunehmende Militarisierung weltweit oder die drastische Sparpolitik in vielen Ländern.

In der Schweiz muss hart gegen politische Angriffe auf das ohnehin schon niedrige Entwicklungsbudget gekämpft werden. Sehen Sie auch Länder, die diesem Trend etwas entgegensetzen?

Ich bin gerade aus Kuwait zurückgekommen. Dort hat man mir gesagt, dass man das Budget stabilisieren oder sogar erhöhen möchte. Das ist ein kleiner Lichtblick in einem zurzeit dunklen Umfeld. Auf unserem gesamten Kontinent tobt ausserdem ein heftiger Kampf zwischen China und dem Westen um ihren geopolitischen Einfluss in Afrika, der durch den Bau von Infrastruktur durch westliche und chinesische Unternehmen ausgetragen wird.

Attiya Waris ist Professorin für Rechtswissenschaften an der Universität Nairobi. Sie ist erst die zweite ordentliche Rechtsprofessorin in Kenia und die erste Professorin aus einer religiösen und ethnischen Minderheit des Landes. Ihr ursprünglicher Forschungsschwerpunkt war die Entwicklung und Stärkung der Verbindungen zwischen Finanzen und Entwicklung durch Besteuerung, Verschuldung und illegale Finanzströme.

Welche Rolle haben multilaterale Institutionen in diesem Spiel, bei dem die Regeln des globalen Finanzsystems festgelegt werden?

Eine oft unterschätzte Institution in der aktuellen Architektur des Finanzsystems ist die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Sie hat ihren Sitz in Basel. Tatsächlich kontrolliert die BIZ das Wissen über jede einzelne Finanztransaktion auf der Welt. Diese Daten sind natürlich äusserst wichtig und sollten nicht in den Händen einer vollständig privaten Institution liegen. Auf die BIZ hatte ich schon vor meiner Tätigkeit bei der UNO ein Auge geworfen. Angesichts ihrer ausgesprochen wichtigen Rolle ist es bemerkenswert, wie unsichtbar sie allgemein ist.

Warum ist es so wichtig, dass solche Institutionen transparent sind?

Nehmen wir an, wir wollen eine globale Transaktionssteuer einführen, wie wir es bereits in der Vergangenheit versucht haben: Wie können wir wissen, wie viel Steuereinnahmen wir damit erzielen könnten, wenn wir keine Ahnung von den tatsächlichen Transaktionen haben? Wie soll also besteuert werden? Und Steuern gehören einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, die sie einzieht, weil sie diese braucht. Wir sprechen hier von Daten, die für Finanzbehörden, die Zivilgesellschaft oder Forscher:innen, die als Wächter:innen des Systems fungieren, von entscheidender Bedeutung sind.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ist die älteste internationale Finanzinstitution. Sie wurde bereits 1930 für die Abwicklung der neu verhandelten deutschen Reparationsverpflichtungen nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Sie ist als Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel organisiert, allerdings sind die Zentralbanken von gegenwärtig 63 Ländern die einzigen Aktionäre (dies im Unterschied zum Schweizer BIZ-Mitglied SNB, das auch private Aktionäre hat). Die BIZ unterstützt Ihre Mitglieder bei der Verwaltung der Währungsreserven und beschäftigt sich mit Konjunktur- und Finanzmarktlage sowie der internationalen Währungs- und Finanzstabilität. Bei der BIZ sind auch das Sekretariat des Financial Stability Board (FSB) und der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht angesiedelt.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Bretton-Woods-Institutionen – zur Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds, dem IWF?

Es ist sehr schwierig. Zunächst einmal habe ich Mühe, Zugang zu wichtigen Sitzungen zu erhalten, was ich angesichts meiner Rolle bei den Vereinten Nationen empörend finde. Aber abgesehen von meiner persönlichen Situation: Diese Institutionen wurden im Rahmen des UN-Pakts für die Zukunft vom letzten Jahr beauftragt, eine neue Finanzarchitektur zu entwickeln. Aber es gibt nichts, keinen Bericht, nicht einmal irgendwelche Gerüchte. Die Undurchsichtigkeit der Bretton-Woods-Institutionen ist besonders schädlich, wenn es um Kreditvereinbarungen zwischen Gläubigern und staatlichen Schuldnern geht. Diese betreffen ganze Bevölkerungsgruppen, aber wir wissen nicht, was drinsteht. Diese Institutionen sollten verpflichtet werden, solche Dokumente zu veröffentlichen.

Der vom Norden dominierte Internationale Währungsfonds hält viele Abkommen geheim: IWF-Direktorin Kristalina Georgieva mit einer Journalistin in Washington. © Reuters/Ken Cedeno

Das Abschlussdokument der vierten UNO-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung, die im Juli in Sevilla stattfand, enthält erhebliche Lücken. Die besten Teile des sogenannten «Compromiso de Sevilla» sind wahrscheinlich diejenigen, die sich mit Besteuerung und nachhaltiger Entwicklung befassen. In den Verhandlungen über die UNO-Steuerkonvention gewinnt diese Debatte an Aufmerksamkeit. Wie beurteilen sie das?

Lange Zeit war der 1968 gegründete UN-Steuerausschuss die einzige Plattform für Steuerpolitik bei den Vereinten Nationen. Dieses Gremium besteht aus hochspezialisierten Steuerprüfer:innen, die nur sehr wenig über Menschenrechte wissen und sich nie sonderlich für eine politische Debatte über Steuern bei den Vereinten Nationen interessiert haben. Daher war eine der grössten Herausforderungen im UN-Kontext immer das Fehlen eines Dialogs über Steuern und Menschenrechte. Seit Beginn meines Mandats war es eines meiner Hauptanliegen, New York, wo die wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten angesiedelt sind, und Genf, wo die Menschenrechte im Mittelpunkt stehen, einander näher zu bringen. Für mich ging es dabei vor allem darum, Steuern und Menschenrechte miteinander zu verknüpfen.

Sind die Verhandlungen über ein UN-Steuerabkommen in dieser Hinsicht ein Wendepunkt?

Nicht wirklich, denn die Länderdelegierten, die über das Abkommen verhandeln, sind ebenfalls überwiegend Steuerexpert:innen. Es sind keine Verhandler:innen für Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung oder Handel dabei. Es geht wirklich nur um Steuern. In dieser Hinsicht sehen wir bisher «Business as usual».

Tatsächlich ist es auch aus Sicht der Steuergerechtigkeit nicht so einfach, dieses Thema anzugehen: Es gibt Menschenrechte, die den Zielen von mehr Steuergerechtigkeit, einer fairen Verteilung der Besteuerungsrechte zwischen allen Weltregionen, einer progressiven Besteuerung oder Steuertransparenz im Weg stehen: vor allem das Recht auf Eigentum.

Ja, das bringt uns zur Frage, um welche Art von Menschenrechten es hier geht. Und hier wird die europäische Perspektive, die natürlich auch jene der Schweiz ist, zu einer grossen Herausforderung: Bislang lautete das Hauptargument Europas, dass diese Verhandlungen eine Doppelung der OECD-Reformen und daher unnötig seien. Aber man kann etwas nicht als Duplizierung bezeichnen, wenn sich beim Original drei Viertel der Welt von vornherein von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen fühlten. Darüber hinaus ist es äusserst problematisch, wenn europäische Länder, die traditionell als Befürworterinnen und Beschützer des Menschenrechtssystems bekannt sind, dieses umgehen und aus der Diskussion heraushalten wollen.

Was hören Sie diesbezüglich von Vertreter:innen der Staaten im Globalen Süden?

Einige von ihnen haben negative Erfahrungen mit dem Menschenrechtsdiskurs gemacht. Verantwortlich dafür sind die Länder aus dem Globalen Norden, weil sie Menschenrechte als Mittel zur Strafe oder als Instrument benutzt haben, um andere der Inkompetenz, schlechter Regierungsführung oder Misswirtschaft zu bezichtigen. Währenddessen ignorierten sie die Tatsache, dass die untersuchten Länder gar nicht über genügend Steuerressourcen verfügen, um ihren Menschenrechtsverpflichtungen nachzukommen.

Es waren also nicht nur die Steuerexpert:innen, die die Menschenrechte ignorierten, sondern auch die Spezialist:innen für Menschenrechte bei der UNO, die nicht zur Kenntnis nahmen, wie die heutigen internationalen Steuerregeln den Vollzug der Menschenrechte behindern?

Ja. Und dann traten einige europäische Menschenrechts-Spezialist:innen auf den Plan und erklärten, sie wollten europäische Menschenrechtsstandards anwenden, was bedeuten würde, anzuerkennen, dass gemäss der Europäischen Menschenrechtskonvention auch Unternehmen Menschenrechte haben. Dies öffnet die Tür für Argumente zum Recht auf Privatsphäre, die Sie zuvor erwähnt haben. Dies kann einer starken Agenda für Steuertransparenz sehr schaden.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel

04.12.2025, Finanzen und Steuern

Anfang Dezember herrscht hör- und lesbar Nervosität, ob die nächste Finanzkrise schon um die Ecke guckt. Ein Grund sind die hohen Schulden gewisser Länder. Daraus werden in der Schweiz neue falsche Argumente für die Schuldenbremse gedrechselt.

Auf den Finanzmärkten herrscht Nervosität, im Bundeshaus auch – weil die Schuldenbremse immer wieder als Totschlagargument gebraucht wird. © Parlamentsdienste 3003 Bern / Béatrice Devènes

Es gibt gleich mehrere mögliche Anzeichen und Auslöser für eine Finanzkrise. Zum Beispiel herrschen auf dem US-Aktienmarkt Zustände wie zuletzt vor dem Platzen der Dotcom-Blase in den Nuller Jahren. Immer weiter abhebende Aktienkurse von Unternehmen, die gar keine Gewinne machen. Diesmal geht es – natürlich – um künstliche Intelligenz. Der Aktienwert von 10 KI-Unternehmen, die allesamt Verluste schreiben, hat innerhalb eines Jahres um 1000 Milliarden Dollar zugenommen, also mehr als das BIP der Schweiz.

Der gegenwärtigen IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa hingegen rauben die sogenannten non-bank financial institutions (NBFIs) den Schlaf. NBFI ist die technokratische Abkürzung für Schattenbanken; darunter verstanden werden Hedgefonds, Private-Equity-Firmen und institutionelle Anleger, die zwar teilweise dasselbe tun wie Banken, aber nicht wie diese reguliert und überwacht sind. Das risikoreiche, durch Schulden aufgeblähte Schattenbankensystem ist inzwischen grösser als das regulierte Finanzsystem und zudem vielfältig mit letzterem verhängt. Dies erhöht die Risiken und macht sie unkalkulierbar.

Und dann gibt es diejenigen, die schon immer wachsende Staatschulden für das gefährlichste hielten und sich angesichts von Trumps Steuer- und Finanzpolitik fürchten müssen. Es ist dieses Szenario mit aus dem Ruder laufenden Staatschulden, das zum dümmstmöglichen Zeitpunkt (dazu mehr weiter unten) als Argument für die Schuldenbremse ins Feld geführt wird. Einmal in einer plumpen und einmal in einer weniger plumpen Variante. Falsch sind sie beide.

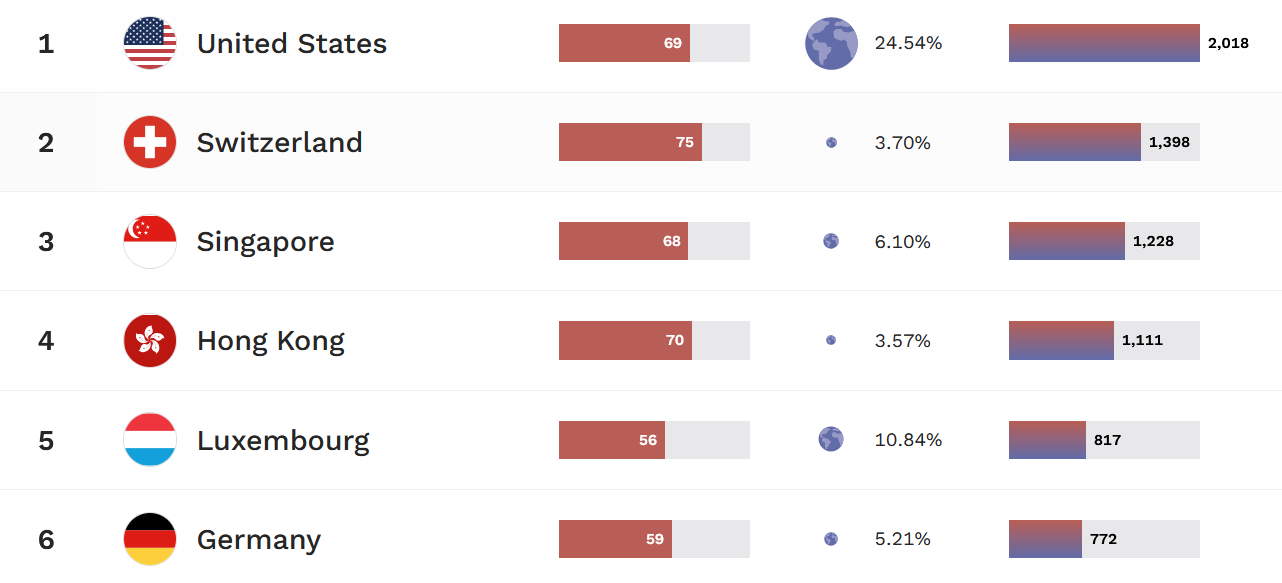

Das Argument lautet etwa so, dass nur die Schuldenbremse verhindert, dass auch bei uns die Schulden ein gefährliches Ausmass annehmen könnten. Wissenschaftlich kann gar keine Schwelle der Staatschulden benannt werden, ab der es gefährlich wird. Mit einer Quote von 17,2% (siehe Grafik unten) sind die Schulden der Schweiz aber auf jeden Fall so extrem tief, dass eher das problematisch ist. Eine Expert:innengruppe des Bundes (die im Übrigen die Schuldenbremse befürwortete) formulierte das 2017 so: «Ein sehr tiefes Schuldenniveau könnte schliesslich Probleme für die Finanzmärkte verursachen. Falls der Markt für Bundesobligationen stark schrumpft und kaum noch liquide wäre, könnte das Funktionieren der Finanzmärkte beeinträchtigt werden.»

Doch nehmen wir mal an, die Schulden der Schweiz würden ganz schnell sehr stark wachsen. Hohe Staatschulden können tatsächlich ein Problem werden, wenn neue Schulden nur noch zu viel höheren Zinsen gemacht werden können. Da Staaten ihre Schulden nicht aus der Staatskasse zurückzahlen, sondern durch die Aufnahme von neuen Schulden die Alten begleichen können, ist es natürlich ein Problem, wenn dieser Mechanismus stockt. Noch schlimmer ist es, wenn die Gläubiger gar keine Staatsschuldpapiere mehr kaufen wollen. Ebenso ist eine starke Abwertung der Landeswährung ungemütlich, weil die Bedienung der Fremdwährungsschulden dann teurer wird. Länder des Globalen Südens erleben solche Staatsschuldenkrisen regelmässig.

Für die Schweiz ist dies völlig unrealistisch. Schweizer Staatsanleihen (die sogenannten «Eidgenossen») sind sehr gefragt, dies gilt erst recht in Krisenzeiten. Damit ist ein Zinsschock ebenso auszuschliessen wie ein Gläubigerstreik. Ebenso gilt der Schweizer Franken als sicherer Hafen und wird darum in Krisenzeiten eher stärker (das kann dann für die Realwirtschaft ein Problem werden, aber sicher nicht bezüglich Schulden).

Dass höhere Staatsschulden für die Schweiz kein Problem sind, zeigt auch ein Blick in die Geschichte: Nach den beiden Weltkriegen betrug der Schuldenstand des Bundes 9 Milliarden Franken, was in etwa 50% des damaligen Bruttoinlandproduktes entsprach. Das hat die Schweiz keineswegs daran gehindert, in den folgenden Jahrzehnten hohe Wachstumsraten zu erzielen. Und dies gilt auch auf lange Sicht: In der Schweiz hatten zwischen 1894 und 2014 Staatsschulden weder einen negativen Einfluss auf das BIP-Wachstum noch haben sie die langfristigen Zinsraten erhöht. Der Durchschnitt der Schuldenquote lag in dieser Periode bei 49,2%.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter drechselt aus der Angst vor einer weltweiten Schuldenkrise (die sie offensichtlich teilt) ein feineres Argument für die Schuldenbremse. Unter dem Eindruck eines kurzzeitigen Einbruchs an den Börsen Anfang August sagte sie dem Blick: «Die Verschuldung in den USA und in Europa ist ein Risiko für die internationale Finanzstabilität und ein Risiko für die Schweiz.» Die Schuldenbremse sei ein Instrument dafür, dass sich die Schweiz selbst helfen könne.

Alliance Sud hat zum ersten Mal berechnet, welchen finanziellen Spielraum die Schweiz hätte, wenn sie die Schuldenbremse reformieren würde. Dabei hat sie auch ein Szenario bei einer Finanzkrise angeschaut und kann getrost Entwarnung geben.

Doch zunächst einmal ein Szenario, bei dem die Schuldenbremse beim Wort genommen würde. Verkauft wurde sie dem Stimmvolk 2003 nämlich als das, was der Name sagt: als Bremse gegen den weiteren Anstieg der Schulden. Das ist das, was in der Abstimmung angenommen wurde; erst das Parlament hat uns eine Umsetzung verpasst, die nicht zum Bremsen des Anstiegs, sondern zu einem permanenten Schuldenabbau führt.

Die Berechnungen von Alliance Sud zeigen, dass durch eine Anhebung des Schuldenniveaus gemessen am BIP auf den Stand bei der Einführung der Schuldenbremse 2003 (24,9%, brutto gemäss Maastricht-Definition) bis 2035 insgesamt 153 Milliarden Franken zur Verfügung stehen würden. Das wären also 15,3 Milliarden pro Jahr. Die Schweiz hätte dann gemessen am Stand von 2024 immer noch die drittniedrigste Schuldenquote Europas. Nur Bulgarien und Estland lägen darunter.

Darum kommen Schuldenpanik-Argumente in der Schweiz zum dümmsten Zeitpunkt: In der Wintersession 2025 begann das Parlament die Verhandlung über das «Entlastungspaket 2027», in Wirklichkeit ein belastendes Abbaupaket, das auch die internationale Zusammenarbeit stark trifft. 5,4 Milliarden Franken sollen dadurch in der Zeit zwischen 2027 und 2029 eingespart werden. Die Einschnitte, die u. a. auch der Chancengleichheit in der Bildung, der Integration von Flüchtlingen und dem Klimaschutz schaden, sind also mehr als nicht nötig. Die nackten Zahlen zeigen, dass die Schweiz einen riesigen Spielraum für höhere Schulden hat, um Zukunftsinvestitionen zu tätigen oder – falls man das wirklich für nötig erachtet – schneller aufzurüsten, als das normale Budget es erlaubt. Ebenso könnten ausserordentliche Ausgaben, die nur einmal bzw. während einer beschränkten Zeit anfallen, z. B. die Ausgaben für die Unterstützung der Ukraine, durch Verschuldung ausserhalb der Schuldenbremse finanziert werden.

Aber hat nicht gerade die Corona-Krise gezeigt, dass dank der Schuldenbremse für schlechte Zeiten gespart wurde? Das wurde zwar in der Corona-Krise oft so dargestellt, es stimmt trotzdem nicht. Die Schuldenbremse führt nicht dazu, dass in guten Jahren Geld für schlechte Jahre angespart würde. Die Umsetzung des Parlaments gibt vor, dass Überschüsse in der Staatsrechnung (also nicht gebrauchtes Geld aus dem Budget) vollumfänglich in den Schuldenabbau fliessen müssen. Die Corona-Hilfen wurden deshalb ganz einfach mit Neuverschuldung finanziert. Und das wäre angesichts der immer noch sehr niedrigen Verschuldung auch dann möglich gewesen, wenn die Schulden vorher nicht abgebaut worden wären. Für die Überwindung der Corona-Krise war die Schuldenbremse schlicht irrelevant.

Die Möglichkeit, ihre Schulden zu erhöhen, hat die Schweiz auch im Falle einer Finanzkrise. Das grösste Risiko für die Schweiz ist die UBS, ganz unabhängig vom konkreten Auslöser einer Finanzkrise. Nehmen wir an, die Schweiz müsste 200 Milliarden Franken zur Rettung der UBS ausgeben. Und nehmen wir auch noch an, das würde während einer Pandemie geschehen, die weitere 100 Milliarden Franken kostet. Beide Krisen sind ja möglich, auch wenn es nicht besonders realistisch ist, dass beide zusammenfallen. Das alles, nachdem bereits 153 Milliarden investiert wurden und die Schuldenquote deshalb auf das Niveau von 2003 angestiegen wäre. Selbst dieses Gedankenspiel mit einem Extremszenario zeigt, dass der Spielraum riesig ist. Bei einer Erhöhung der Schuldenquote auf 60% stünden gegenüber heute innerhalb von 10 Jahren nämlich 536 Milliarden Franken zur Verfügung. Die Schweiz wäre dann mit einer Schuldenquote von 60% einfach im unteren europäischen Mittelfeld angekommen.

Ein weiterer Schuldenabbau hingegen, den es mit dem Sparpaket unweigerlich geben wird, ist hingegen schädlich. Schuldenabbau ist nämlich nicht gratis, wie die bereits erwähnte Expert:innengruppe des Bundes feststellt: «(E)s ist wichtig, im Auge zu behalten, dass Schuldenabbau auch volkswirtschaftliche Kosten nach sich zieht und dass der Grenznutzen eines zusätzlichen Schuldenabbaus sinkt, je tiefer der Schuldenstand ist.» Und sogar der Internationale Währungsfonds, gewissermassen der globale Schuldenwachhund, riet der Schweiz schon 2019: «Eine weniger konservative Umsetzung der Schuldenbremse-Regel würde Raum für zusätzliche Ausgaben schaffen, unter anderem um langfristige wirtschaftliche Trends zu bewältigen.»

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Verhandlungen zur UNO-Steuerkonvention in Nairobi

14.11.2025, Finanzen und Steuern

Von reichen Industriestaaten verwässert und lückenhaft ausgestaltet, wird die OECD-Mindeststeuer kein gerechteres Steuersystem etablieren können. Mit ihrer geplanten Umsetzung treiben es Tiefsteuerstandorte wie der Kanton Zug gar auf die Spitze: So sollen die zusätzlichen Steuereinnahmen an die Konzerne zurückfliessen - wohlgemerkt einige der grössten und profitabelsten Rohstoffhändler. Diese Lücken gilt es zu schliessen wie Dominik Gross, unser Experte für Steuerpolitik, an den Verhandlungen zur UNO-Steuerkonvention in Nairobi ausführt.

© IISD / ENB / Danny Skilton

Im Artikel 4 der neuen UNO-Steuerkonvention mit dem Titel “Allocation of Taxing Rights” geht es um die Frage, wie viele Gewinne von multinationalen Konzernen in welchem Land versteuert werden sollen. Die Länder des Globalen Südens streben eine fairere Verteilung von Besteuerungsrechten an, also eine Umverteilung von Steuersubstrat weg von den Sitzländern der multinationalen Konzerne im Globalen Norden – die Schweiz hat die höchste Dichte an solchen weltweit – hin zu jenen Ländern, in denen die Konzerne ihre Güter und Dienstleistungen herstellen oder verkaufen. Einst wollte auch die OECD mit ihrem “BEPS 2”-Projekt hier Verbesserungen erreichen. Sie ist aber gescheitert, wie das Beispiel des Kantons Zug zeigt, das Dominik Gross, unser Experte für Steuerpolitik, anlässlich der Verhandlungen über die UNO-Steuerkonvention in Nairobi diese Woche aufzeigte, als er im Namen der “Global Alliance for Tax Justice” im Plenum der Länderdelegierten sprechen durfte.

In zwei Wochen übrigens können die Bürger:innen des Kantons Zug über die kantonale Umsetzung der OECD-Mindeststeuer – das sogenannte OECD-Standortentwicklungsgesetz – abstimmen. Man darf gespannt sein, wie hoch die Stimmenden die globale Dimension dieser kantonalen Abstimmung gewichten werden.

Das folgende Statement hielt Dominik Gross am zweiten Tag der Verhandlungen zur UNO-Steuerkonvention in Nairobi, Kenia:

Thank you, Mr. Chair, for the opportunity to speak here. Distinguished delegates, in the name of the Global Alliance for Tax Justice and Alliance Sud in Switzerland I would like to raise awareness for an aspect in regard to Harmful Tax Practices which seems to fly a little bit under the radar so far.

With the implementation of OECDs Pillar 2, we see in several countries a shift from the infamous “Race to the bottom” on tax rates to a new race to the top on subsidies. This is especially the case for low tax jurisdictions in Europe like Ireland, the Netherlands or my own country Switzerland. As one of the big four in the world of tax advisers put it last year in a report: “Switzerland joins the international competition in a world of minimum tax.”

As we all know, when Pillar 2 was discussed at the OECD three years ago, it was very far from all Member States in this room that agreed to its final architecture. A third of the countries in the world were not even at the table. Furthermore, BEPS 2 as a whole is not leading to a fairer distribution of tax revenues among countries, as it was originally promised by the OECD.

On the contrary, especially with the implementation of the so called “Qualified domestic minimum top-up tax” in Pillar 2 and due to the inability of the OECD to effectively tackle Profit Shifting practices, the minimum tax gave low tax jurisdictions the possibility to gain even more tax revenue. To make it fully clear: Of all countries, Pillar 2 is mostly benefiting exactly those, who have been fueling the race to the bottom for a long time!

As we have been able to observe over the past few years, these countries are not using those additional revenues for fighting climate change or securing their important contributions to development funding. Instead, they’re using the so-called “Qualified Refundable Tax Credits” to the benefit of exactly those multinational companies who they now tax at the minimum tax rate. Their approach also means, that the income of this companies in question, which often originates from Profit Shifting, cannot be top-up taxed by other countries. This is especially to the detriment of source countries.

To give you an idea of the striking dimensions this back transfers of tax money currently develop, I suggest to look at the example of the Swiss Canton of Zug. It is home to only 136’000 people and offering one of the lowest corporate tax rates in the world. With the implementation of Pillar 2, the cantonal government is calculating with 200 million Euros in additional tax revenues per annum, which it intends to spend on new subsidies. Those will be to a very large part used for the promotion of some of the biggest and most profitable commodity traders in the world, their wealthy employees and for local subsidiaries of foreign multinationals. These companies are often lacking substance on site and generate their income mostly outside of Switzerland all over the world.

Distinguished delegates, I tell you all this not to specifically harm my home country which I consider as an extreme privilege to be a citizen off. But out of the obligation we have, as economically privileged countries, to redress historic inequalities and ensure everyone can equally enjoy their rights.

I hope I was able to illustrate that “Building on existing international tax rules” and at the same time achieving a fair, transparent, efficient, equitable and effective international tax system for sustainable development, is an endeavor that seems doomed to fail from the outset. Fundamental change is thus needed, and this wonderful venue here in Nairobi is the place to initiate it!

The Global Alliance for Tax Justice is therefore urging you to include strong language under Art. 8, which includes subsidies like QRTC in a definition of Harmful tax practices and commits parties to get rid of such instruments. Finally, the Article should enable the future COP to develop provisions, which include sanctions or penalties for non-compliant states.

Thank you, Mr. Chair

Artikel teilen

Medienmitteilung

10.11.2025, Finanzen und Steuern

Zum ersten Mal in der Geschichte des Multilateralismus finden die derzeit wichtigsten steuerpolitischen Verhandlungen im Globalen Süden statt: Parallel zur UNO-Klimakonferenz im brasilianischen Belém wird in den nächsten zehn Tagen in Kenias Hauptstadt Nairobi über die Inhalte der neuen UNO-Steuerkonvention verhandelt.

Autofahrer:innen fahren an der Siedlung Kibera vorbei; im Hintergrund die Skyline des Stadtteils Upper Hill in Nairobi.

© REUTERS/Thomas Mukoya

Die Verhandlungen in Nairobi stehen für eine historische Verschiebung im steuerpolitischen Multilateralismus: Um dessen Hauptfeind Donald Trump zu gefallen, verwässern die EU-Staaten die bereits jetzt sehr schwachen OECD-Regeln im internationalen Steuersystem weiter. Damit opfern sie unter dem wirtschafts- und geopolitischen Druck der rechtsextremen US-Regierung ihre eigenen steuerpolitischen Errungenschaften, die sie unter dem Dach der OECD in den letzten 15 Jahren erreichten. Demgegenüber treiben die Länder des Globalen Südens unter afrikanischer Führung die UNO-Steuerkonvention voran. Weil die USA mit Trump auf einen hypernationalistischen Kurs umgeschwenkt ist und die EU vor ihm kapituliert, ist die UNO-Konvention die letzte Hoffnung für den steuerpolitischen Multilateralismus.

Die Alternative wäre eine Rückkehr zu internationalen Steuerregeln, die auf rein bilateralen Beziehungen beruhten. Damit würde ein ungebremstes Recht der Starken implementiert – zu Gunsten von multinationalen Konzernen und des Fiskus starker, grosser Volkswirtschaften wie den USA oder China und kleiner, reicher Steuerdumping-Staaten wie Irland oder die Schweiz. Letztere verfolgt die weitere Verwässerung der OECD-Regeln folgerichtig mit Wohlwollen und setzt sich bei der UNO für eine möglichst schwache Konvention ein.

Das ist auch mit Blick nach Belém zur Klimakonferenz unverantwortlich: Soll die eskalierende Klimakrise doch noch wirkungsvoll bekämpft werden, braucht es in der internationalen Klimafinanzierung neue Geldquellen jenseits der etablierten Hebel. Diese lassen sich global gerecht nur über ein internationales Steuersystem erschliessen, das auf im Rahmen der UNO verhandelten Regeln beruht.

Dominik Gross, Experte für internationale Steuerpolitik bei Alliance Sud, verfolgt mit über 100 weiteren zivilgesellschaftlichen Vertreter:innen die Verhandlungen vor Ort und sagt: «Die Schweiz schadet mit ihrer Steuerdumping-Politik letztlich auch sich selbst. Sie hat sich im Vergleich mit der Welt bereits doppelt so stark erhitzt und ohne massive und schnelle Gegensteuer wird das so weitergehen. Die Schweizer Bevölkerung hat also ein genuines Interesse daran, dass alle Länder genug Geld zur Verfügung haben, um eine dekarbonisierte Wirtschaft aufzubauen.»

Konkret stehen in Nairobi diese Woche die einzelnen Artikel der Konvention auf dem Programm: Ein wichtiges Ziel der Afrikagruppe und der NGOs ist dabei die Umverteilung von Steuersubstrat aus den Sitzstaaten multinationaler Konzerne in die Produktions- und Verkaufsländer. Weiter muss mit einem entsprechenden Konventions-Artikel die Steuertransparenz erhöht werden, um Gewinnverschiebungen multinationaler Konzerne und Offshore-Vermögen reicher Privatpersonen sichtbar zu machen. Nächste Woche wird auch über ein Protokoll zu Streitvermeidungs- und Streitbeilegungsverfahren verhandelt. In diesen müssen die Interessen der Länder des Südens gestärkt werden.

Für weitere Informationen:

Dominik Gross, Experte für Steuerpolitik bei Alliance Sud

dominik.gross@alliancesud.ch, Tel. 078 838 40 79

Artikel teilen

Medienmitteilung

19.09.2025, Finanzen und Steuern

Die vom Bundesrat heute verabschiedete Vorlage «Entlastungspaket 27» kürzt querbeet. Dabei ist das alles nicht nötig: Die Finanzlage der Schweiz ist nicht angespannt, wie eine neue Analyse von Alliance Sud zeigt. Das Bundesbudget wird allein von der extrem rigiden Schuldenbremse abgeschnürt.

Wenn dogmatisches Sparen Zukunft verhindert: Die Schweizer Schuldenbremse unterbindet auch dort dringende Investitionen, wo die Not am grössten ist. Place de la Nation in N'Djamena, Tschad.

© Sven Torfinn / Panos Pictures

Egal ob bei Bildung, Medien oder sozialen Aufgaben, die Abbaumassnahmen des Bundes sind in keinem Bereich folgenlos zu verkraften. Oft werden sie in der Zukunft sogar zu Mehrausgaben führen, etwa beim Klimaschutz. Bei der internationalen Zusammenarbeit sind die Folgen für die Menschen im Globalen Süden besonders existenziell. Wegen den bereits in der Finanzplanung eingestellten Kürzungen wird in Subsahara-Afrika bis 2028 35 Prozent weniger Geld zur Verfügung stehen. Und dies in einer Situation, in der wegen dem Rückzug der USA in den nächsten fünf Jahren mehr als 14 Millionen Menschen zusätzlich sterben könnten.

Das muss nicht sein: Die Schweiz hat eine weltweit rekordtiefe Schuldenquote von nur 17,2 Prozent des BIP (gemäss der von der Nationalbank verwendeten Maastricht-Definition beträgt sie sogar nur 13,7%). Die Corona-Kosten führten zu nicht mehr als einem kleinen Anstieg, seither geht es schon wieder bergab. Als die Schuldenbremse 2003 eingeführt wurde, sollte sie den Anstieg der Schulden bremsen. So steht es im vom Volk angenommenen Verfassungsartikel und so wurde sie vom Bundesrat auch geplant. Erst das Parlament machte daraus einen Abbauautomatismus (siehe die Analyse von Alliance Sud).

Berechnungen im Auftrag von Alliance Sud zeigen, dass nur schon mit einer Anhebung der Schuldenquote auf 20 Prozent bis 2035 jedes Jahr 9,9 Milliarden Franken zusätzlich zur Verfügung stehen würden. Bei einer Rückkehr auf den Stand bei der Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2003 (gemäss Maastricht-Definition 24,9%) wären es sogar 15,3 Milliarden jährlich.

«Bei weitem genug also, um die kriegs- und krisenbedingten Mehrkosten zu tragen, ohne durch Austerität die Zukunft aufs Spiel zu setzen», sagt Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud, dem Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik. Und fügt hinzu: «Der Schuldenbremse-Absolutismus wird oft damit gerechtfertigt, dass so Spielraum für zukünftige Krisen geschaffen werde. Die wohl gefährlichste Krise für die Schweiz wäre ein Kollaps der UBS – will der Bundesrat etwa dafür sparen?». Doch auch hier kann nach den Berechnungen von Alliance Sud Entwarnung gegeben werden. Selbst bei einer Anhebung der Schuldenquote auf den Stand von 2003 könnte sich die Schweiz immer noch eine exorbitant teure Rettung der neuen Riesen-UBS leisten (300 Mia. Franken), selbst wenn gleichzeitig noch eine Pandemie herrschen würde (80 Mia. Franken). Und dies, ohne die Schuldenquote von 60% der EU-Maastricht-Kriterien zu überschreiten.

Für weitere Informationen:

Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud

Tel. 031 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch

Dominik Gross, Finanz- und Steuerexperte Alliance Sud

Tel. 078 838 40 79, dominik.gross@allliancesud.ch

Artikel teilen

Medienmitteilung

13.06.2025, Finanzen und Steuern

Mit dem Register der wirtschaftlich Berechtigten von Firmen führt die Schweiz auf internationalen Druck endlich ein Instrument gegen Finanzkriminalität ein. Der Nationalrat will allerdings nur einem Teil der Behörden Zugang dazu gewähren, Medien und NGOs bleibt er gänzlich verwehrt. Für Public Eye und Alliance Sud bleibt dieses neue Gesetz damit meilenweit hinter seinem Potential für einen saubereren Schweizer Finanzplatz zurück.

Gemeinsame Medienmitteilung von Public Eye und Alliance Sud.

Der Nationalrat hat gestern Abend den mutlosen Bundesratsentwurf und die zusätzliche Aushöhlung durch den Ständerat abgesegnet. Stiftungen und Vereine fallen nun definitiv aus dem Geltungsbereich des neuen Gesetzes. Auch bei der Zugangsberechtigung gibt es die absolute Minimalvariante: Medienschaffenden und Fach-NGOs wird der Zugriff auf die neuen Firmendaten verwehrt, obwohl die EU deren «berechtigtes Interesse» in ihrer neuen Anti-Geldwäscherei-Richtlinie explizit anerkennt. Auch für die Steuerbehörden und das Bundesamt für Statistik stellt das Register in dieser Form keinen Mehrwert dar.

Die vom Ständerat vorgeschlagene Richtigkeitsvermutung wurde vom Nationalrat hingegen wieder gestrichen. Sie hätte Banken einen Vorwand geliefert, ihre Sorgfaltspflichten zur reinen Formalität verkommen zu lassen, was gar einen Rückschritt zum sowieso schon tiefen Status Quo bedeutet hätte. Die Differenzbereinigung zum Geschäft findet nun wohl in der Herbstsession statt.

Die bisherige parlamentarische Debatte wie auch der gestrige Entscheid zeigen, dass dieses minimalistische Transparenzregister bloss der formalen Erfüllung von internationalen Vorgaben und nicht der effektiven Bekämpfung der Finanzkriminalität dient. Dies zeigten auch die entsprechenden Voten zahlreicher bürgerlicher Parlamentarier*innen in der gestrigen Debatte.

Die bürgerliche Mehrheit in Bundesbern setzt also weiterhin auf Intransparenz für den hiesigen Finanzplatz. Ob dieses Geschäftsmodell in Zukunft noch erfolgreich sein wird, darf auf Grund des neusten «Financial Secrecy Index» des Tax Justice Network bezweifelt werden. Denn der «Secrecy Score» der Schweiz hat dort im Vergleich zu vor drei Jahren zu-, die Grösse des Finanzplatzes aber trotzdem abgenommen.

Weitere Informationen:

Dominik Gross, Steuerexperte Alliance Sud

078 838 40 79, dominik.gross@allliancesud.ch

Oliver Classen, Mediensprecher Public Eye

044 277 79 06, oliver.classen@publiceye.ch

Artikel teilen

Medienmitteilung

03.06.2025, Finanzen und Steuern

Im heute publizierten Schattenfinanzindex schneidet die Schweiz weiterhin sehr schlecht ab. Und trotzdem wird in Bundesbern der hiesige Finanzplatz als Anlaufstelle für Oligarchen, Hotspot für kriminelle Privatbanken und Schutzgebiet für zwielichtige Vermögensberater immer noch mit allen Mitteln verteidigt. Bereits nächste Woche bietet sich dem Nationalrat einmal mehr eine Chance zur Schubumkehr.

© TJN

Im neusten Schattenfinanzindex (Financial Secrecy Index, FSI) des Tax Justice Network (TJN) schneidet der Schweizer Finanzplatz einmal mehr sehr schlecht ab. Sie steht hinter den USA – ein Land, das bekanntlich am Übergang zu einer Oligarchie schlechthin steht – nach wie vor auf Platz 2 der undurchsichtigsten Finanzplätze weltweit. Dominik Gross, Experte für Steuer- und Finanzpolitik bei Alliance Sud, sagt: «Seit der letzten Ausgabe des FSI vor drei Jahren ist die Schweizer Politik ihrem vor langer Zeit ausgerufenen Ziel, auf dem hiesigen Finanzplatz eine Weissgeldstrategie zu etablieren, nicht nähergekommen.» Gemeinsam mit der notorischen Steueroase Guernsey hat die Schweiz unter den zehn schlechtest platzierten Finanzplätzen die höchste Secrecy-Quote.

Dass die Schweiz nicht wie in der Vergangenheit auch schon Spitzenreiterin der Dunkelheit ist, verdankt sie nicht ihrer im Vergleich mit den USA besseren Transparenz, sondern dem Umstand, dass der hiesige Finanzplatz kleiner ist als der US-amerikanische. Der Anteil der hiesigen Akteure am globalen Offshore-Kuchen nimmt ab, die Intransparenz aber zu. Dominik Gross: «Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Schweizer Politik irrt, wenn sie meint, Intransparenz fördere immer noch das Vermögensverwaltungs-Geschäft. Mit ihrem anachronistischen Versteckspiel schadet die Politik diesem vielmehr.»

Die Chance zur politischen Schubumkehr bietet sich dem Nationalrat schon nächste Woche: Er stimmt dann im Rahmen der Beratung des sogenannten Gesetzes über die Transparenz juristischer Personen (TJPG) über die Einführung eines Registers für wirtschaftlich Berechtigte von Firmen ab, was international mittlerweile Standard ist. Der Ständerat hat dieses aber so stark durchlöchert, dass dessen Umsetzung die Finanzplatz-Transparenz sicher nicht erhöht, sondern ihr sogar schaden könnte. Das schützt russische Oligarchen, kriminelle Privatbanken und zwielichtige Berater. «Der Nationalrat sollte den Entwurf an seine Rechtskommission zurückweisen und diese damit im Vergleich mit dem Ständerat zu einer besseren Alternative zwingen», fordert deshalb Dominik Gross.

Für weitere Informationen:

Dominik Gross, Finanzexperte bei Alliance Sud

+41 78 838 40 79, dominik.gross@alliancesud.ch

Artikel teilen

Umsetzung der OECD-Mindeststeuer

12.05.2025, Finanzen und Steuern

Die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer in der Schweiz führt in den Kantonen zu finanz- und entwicklungspolitisch sehr problematischen Begünstigungen für multinationale Konzerne. Das zeigen die Beispiele Basel-Stadt und Zürich, wo in einer Woche entsprechende Volksabstimmungen stattfinden.

Die Syngenta AG mit Sitz in Basel-Stadt dürfte die Voraussetzungen erfüllen, um vom Standortförderungsprogramm im Rahmen der Mindeststeuer-Umsetzung zu profitieren. Bild: Blick auf den Basler Messeturm, im Vordergund das Gebäude des Syngenta-Konzerns. © Keystone / Laif / Max Galli

Am 18. Mai stehen in den Kantonen Basel-Stadt und Zürich wichtige steuerpolitische Abstimmungen an. Die Regierungen der beiden Kantone haben Vorlagen aufgelegt, mit denen sie auf die Einführung der OECD-Mindeststeuer durch den Bund reagieren. Sie beinhalten, wovor Alliance Sud schon lange warnte: Die OECD-Mindeststeuer wird in der Schweiz spätestens auf kantonaler Ebene zum Belohnungsprogramm für multinationale Konzerne und den sehr privilegierten Teil ihrer Angestellten.

Die steuerpolitischen Reformen in den zwei Kantonen werden durch eine Dynamik angetrieben, die die Erschaffung der OECD-Mindeststeuer ausgelöst hat und sich bereits im letzten Jahr auch andernorts in der Schweiz zeigte. Sie wurde von vielen kritischen OECD-Beobachter:innen schon 2021 vorausgesagt, als sich die verhandelnden Staaten bei der OECD auf diese Reform einigten:

In Zürich spielt sich gerade Nummer 3 ab. Bisher lag der durchschnittliche Gewinnsteuersatz im Kanton bei 19,6%. Regierungs- und Kantonsrat wollen diesen nun auf 18,1% senken. Das könnte im bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz, dessen Bildungseinrichtungen, Gesundheitsdienste und Verkehrsinfrastrukturen weit über die Kantonsgrenzen hinaus von Bedeutung sind, zu potentiellen Steuerausfällen von 350 Millionen Franken jährlich führen. Entsprechend befürchten die Gegner:innen der Reform aus den Mitte-Links-Parteien und den Gewerkschaften einschneidende Kürzungen in diesen Bereichen. Die Befürworter:innen von Mitte-Rechts unter der Führung von SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker befürchten derweil Abwanderungen von Firmen in die Konzernsteueroasen Zug oder Schaffhausen, die ihre Steuersätze zwar auf 15% erhöhen (wollen), aber gleichzeitig Ausnahmen und Subventionen beschlossen haben (Schaffhausen) oder noch planen (Zug). Dabei sind sich letztere auch nicht zu schade, in ihrer Kampagne die Stimmbürger:innen – höflich ausgedrückt – zu täuschen: «Gut für uns alle» und «besser für dein Portemonnaie» lauten zwei ihrer Slogans. Dabei geht es in der Vorlage nicht im Geringsten um Steuerentlastungen für natürliche Personen.

Am Rheinknie wiederum lassen sich gerade Nummer 1 und 2 beobachten: Dort wollen Regierung und Parlament mit den federführenden SP-Regierungsrät:innen Tanja Soland (Finanzdirektorin) und Kaspar Sutter (Volkswirtschaftsdirektor) einerseits den ordentlichen Gewinnsteuersatz für grosse Konzerne mit einem Umsatz von 750 Millionen Franken soweit erhöhen, dass diese von der nationalen Ergänzungssteuer, mit der der Bund die OECD-Mindeststeuer umsetzt, verschont bleiben. Damit stellt der schuldenfreie und reichste Kanton der Schweiz (durchschnittliches Bruttoinlandprodukt pro Kopf 2022: 209'782 Franken) sicher, dass 100% der zusätzlichen Einnahmen im Kanton bleiben. Andernfalls wären 25% an den Bund geflossen. Dessen finanzieller Spielraum wird von der politischen Mehrheit in Bundesbern bekanntlich aus irrationalen Gründen – Stichwort Schuldenbremse – künstlich beschnitten.

So erwartet der Basler Regierungsrat zusätzliche Einnahmen von 300 – 500 Millionen Franken jährlich. Zum Vergleich: Weil das Basler Umsetzungsmodell der OECD-Mindeststeuer in vielen Kantonen Schule macht, kann der Bund wohl mittelfristig nicht mit viel mehr Geld rechnen. Es ist davon auszugehen, dass am Schluss für die 207’510 Basler:innen gleich viel zusätzlich in die Kasse kommt wie für die 8,7 Millionen übrigen Schweizer:innen.

Mit der Revision des Standortförderungsgesetzes, über das in Basel am kommenden Wochenende abgestimmt wird, soll die halbe Milliarde Franken allerdings nicht der ganzen Basler Bevölkerung zu Gute kommen. Geschweige denn auch den Menschen in den Ländern, in denen manche Basler Konzerne einen wesentlichen Teil ihrer Wertschöpfung erzielen, wie das Alliance Sud auf nationaler Ebene vorgeschlagen hatte und vom Referendumskomitee in Basel nun auch gefordert wird. Vielmehr sollen von den Abermillionen via einen Fonds zu 80% die Basler Grosskonzerne profitieren, der Rest ist auch für KMUs erreichbar. Nichts davon fliesst aber in öffentliche Dienstleistungen. Die Subventionen, die der Fonds leisten kann und vom Basler Volkswirtschaftsdepartement vergeben werden – notabene ohne Mitsprache des Basler Grossrates – segeln offiziell unter Fördermassnahmen zu Gunsten von «Innovation, Gesellschaft und Umwelt». Die Firmen sollen so für neuartige Forschungskooperationen mit der Universität, für nachhaltige Finanzanlagen oder eine für Schweizer Verhältnisse grosszügige Elternzeit für ihre Angestellten belohnt werden. Man könnte auch von steuerlichem Science-, Green- und Familywashing sprechen. Weshalb, das zeigt das Beispiel Syngenta, das auch entwicklungspolitisch relevant ist, wie eine Recherche des WAV-Recherchekollektivs im Auftrag von Alliance Sud zeigt (ein detaillierter Recherche-Bericht ist auf Nachfrage einsehbar).

Die Syngenta Group Ltd., deren Hauptsitz in China liegt, gehört mit insgesamt 56'000 Mitarbeiter:innen und einem Umsatz von 28,8 Milliarden US-Dollar (2024) zu den grössten Pestizid- und Saatgutkonzernen der Welt. Gegründet wurde sie im Jahr 2000 als Ausgliederung des Saatgut- und Pestizidgeschäfts der Basler Novartis und des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca. Seit 2017 gehört sie vollständig dem chinesischen Staatskonzern ChemChina. Der Verkauf von Pestiziden macht geschätzte 70-80 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Die restlichen 20-30 Prozent speisen sich mehrheitlich aus der Produktion und Vermarktung von Saatgut.

Nach wie vor in der Stadt Basel beheimatet ist eine für den Gesamtkonzern sehr bedeutende Tochtergesellschaft der Syngenta Group Ltd, nämlich die Syngenta AG. Deren Zweck besteht hauptsächlich im Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Syngenta-Gesellschaften. Sie erwirtschaftet in der Schweiz kaum Umsatz und tätigt eher wenig Forschungs- und Entwicklungs-Investitionen (< als 9% der F&E Gesamtinvestitionen). Sie beschäftigt in der Schweiz rund 10% (2900) ihrer Beschäftigten (30'000; der Gesamtkonzern beschäftigt weltweit 56'000 Leute). Aus der WAV-Recherche wird ersichtlich, dass die Syngenta AG zwischen 2018 und 2024 rund 40% ihrer Steuern in der Schweiz bezahlte – trotz dem hierzulande vernachlässigbaren Umsatz, sehr geringen Investitionen und einer Beschäftigungsquote (die erwähnten 10%), die deutlich unter dem Niveau der bezahlten Steuern liegt.

Wieviel Steuern die Syngenta AG an ihrem Holdingsitz in Basel-Stadt abliefert, ist auf Grund der eher restriktiven Auskunftspraxis des Konzerns nicht öffentlich. Da aber im zentralen Firmenindex des Bundes (Zefix) 14 der insgesamt 18 Schweizer Konzerngesellschaften in Basel-Stadt registriert sind – darunter solche für Forschung&Entwicklung und eine Finanzierungsgesellschaft (eine Art konzerninterne Banken) –, ist davon auszugehen, dass der Konzern auch in Basel Steuern bezahlt. Produktionsstätten betreibt er zudem in Stein im Aargau (u.a. Pestizide und Fasern) und in Monthey im Wallis (u.a. Farben und Polymere). Mit Rohstoffen und Agrarprodukten handelt eine Gesellschaft in Genf.

Da Umsatz, Investitionen und Beschäftigungsquote der Syngenta AG in der Schweiz im globalen Vergleich gering sind, scheint das Risiko beträchtlich, dass der vergleichsweise hohe Anteil der in der Schweiz bezahlten Steuern auch auf Gewinnverschiebungen zurückzuführen ist. In Basel könnte dies beispielsweise über die dortige Finanzierungsgesellschaft oder über die in der Schweiz von der Syngenta AG gehaltenen Patente (Anzahl: 226) geschehen. Eine Finanzierungsgesellschaft vergibt Kredite an andere Gesellschaften desselben Konzerns. Verlangt sie dafür hohe Zinsen, fällt der entsprechende Gewinn bei ihr an und nicht etwa in einer Fabrik, wo in der Produktion zwar viel Wertschöpfung erzielt wird, wegen der hohen Zinsen für die entsprechenden Investitionskredite aber wenig Gewinn anfällt. Ähnlich läuft das Gewinnverschiebungsspiel bei den Patenten: Eine Konzerngesellschaft verkauft die Rechte für die Nutzung eines Patents an Schwesterfirmen, die auf der Grundlage eines bestimmten Patents ein bestimmtes Produkt entwickeln und unter Umständen auch produzieren. Verlangt die Patenthalterin von der Patentnutzerin hohe Gebühren, reduziert auch das wieder den Gewinn in der Entwicklungs- bzw. Produktionsgesellschaft und erhöht diesen bei der Patenthalterin.

In einem Artikel über ihr Schweizer Geschäft begründet Syngenta den «hohen Anteil an der Wertschöpfung» in der Schweiz damit, dass dort 13% der Kosten (2018) anfallen. Der Webseite lässt sich zudem entnehmen, dass das Unternehmen zwischen 2015 und 2025 im Schnitt jährlich 100 Millionen in Schweizer Standorte investiert hat. Auch das wäre aber eine wenig überzeugende Begründung für den hohen Anteil der bezahlten Steuern in der Schweiz, da der Schweizer Anteil der globalen Investitionen in Forschung und Entwicklung wie erwähnt unter dieser Quote von 13% liegt (< als 9%) und die oben erwähnten anfallenden Kosten neben Investitionen in die Produktion in Stein (AG) und Monthey (VS) zum Beispiel auch die vergebenen Kredite der Finanzierungsgesellschaft beinhalten könnten oder jene für die Verwaltung der Beteiligungen und Patentrechte. In letzteren beiden Fällen würde es sich bei einem wesentlichen Teil der Wertschöpfung um eine künstliche handeln, was den hohen Anteil der in der Schweiz bezahlten Steuern auch nicht rechtfertigen würde, zumal die Steuersätze hier im internationalen Vergleich tief sind.

Problematisch ist auch: Zwischen 2021 und 2023 profitierte zudem der chinesische Staat über seinen Konzern ChemChina direkt vom Syngenta-Geschäft. Jährlich wurden in diesen drei Jahren Dividenden in der Höhe von 400 bis 500 Millionen Franken an den Besitzer-Konzern bezahlt. Umgekehrt setzt Syngenta zwar einen grossen Teil seines Pestizids im Globalen Süden ab. Angesichts der Tatsache, dass der Konzern 40% seiner Steuern in der Schweiz bezahlt, muss davon ausgegangen werden, dass der Anteil der bezahlten Steuern in den Absatzmärkten angesichts der Bedeutung von diesen für Syngenta’s Geschäftserfolg zu gering ist. Unter den zum Teil massiven Schäden für Mensch und Umwelt, die Syngenta’s Pestizide verursachen, leiden aber vor allem die Menschen in den Absatzmärkten im Globalen Süden.

Mit seinem Schweizer Geschäft erfüllt Syngenta sehr wahrscheinlich die Voraussetzungen für das Basler Standortförderungsprogramm im Rahmen der Umsetzung der OECD-Mindeststeuer. Vereinbar mit dessen Zielen (Stärkung von Innovation, Umwelt und Gesellschaft) scheint dieses aber nur sehr beschränkt: Es handelt sich hier um einen Konzern, von dem ein autokratisches Regime stark profitiert (der chinesische Staat), der mutmasslich problematische Steueroptimierungspraktiken betreibt und mit seinen giftigen Produkten Mensch und Umwelt verheerende Schäden zufügt. Weshalb ein solcher Konzern die Chance auf öffentliche Förderungen eines Kantons haben soll, der mit seiner Mitte-Links-Regierung progressive Werte vertritt und bis 2030 klimaneutral werden will, ist nicht nachvollziehbar. Dass es dieses Wellnessprogramm für Konzerne überhaupt geben soll, ist noch viel weniger verständlich.

Artikel teilen

Nachhaltige Finanzen

20.03.2025, Klimagerechtigkeit, Finanzen und Steuern

Der Schweizer Finanzplatz hat gezeigt, dass er nicht freiwillig aus dem Geschäft mit der Umweltzerstörung im Ausland aussteigt. Die Finanzplatz-Initiative will in der Verfassung festschreiben, dass neue Investitionen in Kohle, Öl und Gas durch Schweizer Finanzmarktakteure künftig untersagt sind.

Der Regenwald in Pará, Brasilien, ist klimatisch bedeutend und indigenes Land. Rodungen, Minen und Infrastrukturprojekte dezimieren ihn – meist mitschuldig: Schweizer Finanzakteure.

© Lalo de Almeida / Panos Pictures

Wer Regenwald abholzt, trägt zur Umweltzerstörung und Klimaerwärmung bei. Das ist hinlänglich bekannt. Mit illegaler Brandrodung werden zudem oft Landrechte von indigenen Gemeinschaften beschnitten und deren Menschenrechte verletzt. Das weiss auch die Schweizer Grossbank UBS. Dennoch investiert sie in brasilianische Agrarkonzerne, die in illegale Rodungen im Amazonas verwickelt sind, wie die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) vor einiger Zeit enthüllte.

Schweizer Banken und Versicherungen finanzieren beziehungsweise versichern jedes Jahr Geschäfte in Milliardenhöhe, welche die Umwelt zerstören und das Klima erhitzen. Der Schweizer Finanzplatz ist gemäss einer Studie von McKinsey für bis zu 18-mal mehr CO2-Emissionen verantwortlich als in der Schweiz CO2 ausgestossen wird. Schon vor 10 Jahren hat die Staatengemeinschaft die zentrale Rolle des Finanzsystems bei der Bekämpfung der Klimakrise in Artikel 2.1c des Pariser Klimaabkommens festgehalten. Darin wurde als Ziel formuliert, die weltweiten Finanzflüsse «mit einem Weg zu niedrigen Treibhausgasemissionen und einer klimaresistenten Entwicklung in Einklang» zu bringen. Die Schweiz hat das Abkommen ratifiziert und ist völkerrechtlich daran gebunden, zum Ziel beizutragen. Das Klimaschutzgesetz, das von der Schweizer Stimmbevölkerung mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde, verpflichtet den Bund zudem, für die klimaverträgliche Ausrichtung der Finanzflüsse zu sorgen. Doch bei der Umsetzung hapert es.

Der Bundesrat setzt für die Umsetzung auf freiwillige Massnahmen und Selbstregulierung der Finanzbranche, mehr staatliche Regulierung lehnt er ab. Er befürwortete aber eine Motion von Nationalrat Gerhard Andrey (Grüne), die für den Fall, dass die bisherigen Massnahmen bis 2028 nicht greifen, verbindlichere Massnahmen vorsah. Doch das Parlament lehnte die Motion im Frühling 2024 ab und sah keinen weiteren Handlungsbedarf.

Die Banken wollen weiterhin Umweltzerstörung finanzieren, wenn das ihren Gewinn steigert.

Spätestens im Januar 2025 wurde offensichtlich, warum die freiwilligen Massnahmen und Versprechen der Finanzbranche nicht viel wert sind. Die sechs grössten amerikanischen Banken und der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock kündigten ihre Klimaversprechen, die sie nur vier Jahre zuvor gegeben hatten. In einem Beitrag des Westschweizer Fernsehens RTS stellte Florian Egli, Professor an der Technischen Universität München, fest: «Wir sehen aktuell, dass freiwillige Versprechen dieser Banken nicht genügen. Sie haben ihre Versprechen wieder zurückgezogen.» Auch die UBS prüft den Ausstieg aus der «Net Zero Banking Alliance», in der sich seit 2021 zahlreiche Banken zu einem Netto-Null-Ziel für 2050 bekannt hatten. Die Banken wollen also weiterhin Umweltzerstörung finanzieren, wenn das ihren Gewinn steigert.

Wer auf freiwillige Massnahmen setzt, setzt sich dem Willen der Finanzbranche aus, der sich offensichtlich nicht an der Klimawissenschaft, sondern am schnellen Geld und dem politischen Wind orientiert. Damit ist die Klimakrise nicht zu bekämpfen. Die Internationale Energieagentur hat in ihrer «Net Zero Roadmap» längst klar gemacht, dass es zur Einhaltung der Pariser Klimaziele keine neue Förderung fossiler Energieträger mehr verträgt.

Deshalb hat die Klima-Allianz Schweiz Ende 2024 zusammen mit dem WWF, Greenpeace und Politiker:innen aus allen Bundesparteien ausser der SVP die «Finanzplatz-Initiative» lanciert. Diese soll sicherstellen, dass niemand mehr von der Schweiz aus die Zerstörung der Umwelt und die Klimaerwärmung finanziert. Wenn Bundesrat und Parlament untätig bleiben, hat es die Stimmbevölkerung in der Hand, in der Verfassung festzuschreiben, dass die Schweizer Finanzbranche keine zusätzliche Förderung von Kohle, Öl oder Gas finanziert oder versichert. Damit würden für alle Akteur:innen dieselben Regeln gelten.

Alliance Sud unterstützt die Volksinitiative, damit die Schweiz endlich ihren grössten Hebel für den weltweiten Klimaschutz nutzt und das Pariser Abkommen vollständig umsetzt.

Das will die Initiative:

Darum unterstützt Alliance Sud die Initiative:

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Internationale Steuerpolitik

07.04.2025, Finanzen und Steuern

Eine neue internationale Studie zeigt: Starbucks nutzt ein Nachhaltigkeits-Programm für Steuervermeidung. Für solche Praktiken könnten Konzerne in der Schweiz dank der OECD-Mindeststeuer künftig sogar noch Subventionen bekommen. In Basel-Stadt und Zürich stehen die kantonalen Umsetzungen der neusten Unternehmenssteuerreform am 18. Mai an der Urne auf dem Prüfstand.

Briefkasten der Starbucks Trading Company Sarl in Lausanne. © Alliance Sud

2012 deckte die Nachrichtenagentur Reuters als Erste Steuervermeidung bei Star-bucks auf. Der Konzern gehört zu den grössten Röstern, Händlern und – wie wir alle wissen – Verkäufern von Kaffee weltweit. Er bezieht seinen Rohkaffee von 400’000 Bäuer:innen in über 40 Ländern des Globalen Südens. Der Kaffeeriese hatte mit konzerninternen Zahlungen und einem sehr komplizierten Firmengeflecht in verschiedenen Tiefsteuergebieten den Fiskus des Vereinigten Königreichs um Millionen Steuereinnahmen gebracht. Das wichtigste Rädchen in der Steuerdumping-Maschine: ein unscheinbares Handelsbüro von Starbucks mitten in Lausanne mit dem Namen «Starbucks Coffee Trading Company Sarl» (SCTC), das 2001 eröffnet wurde. Noch heute läuft der gesamte Handel von Starbucks mit Kaffee über diese Tochterfirma – das sind immerhin 3% des gesamten globalen Handels mit Kaffee. Allerdings nur virtuell: Die Kaffeebohnen selbst werden von den Plantagen in Asien, Afrika und Lateinamerika zu den Röstereien hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, China und den Niederlanden transportiert.

Von den grossen Kaffeeröstern – also jenen Konzernen, die die grünen Kaffeebohnen von den Plantagen wegkaufen und in Röstereien zu den braunen machen, die wir aus unseren Maschinen kennen –, rösten nur noch Nestlé (ca. 10%) und JDE peets (wird u. a. als Jacobs-Kaffee verkauft) mehr als Starbucks.

Drei Jahre nach Reuters publizierte die EU-Kommission dann eine Untersuchung, die unter anderem zeigte, wie genau Starbucks Gewinne aus Produktions- und Konsumländern von Starbucks zu SCTC nach Lausanne verschiebt: Indem der Konzern seine – nur virtuelle – Lieferkette auf dem Papier durch die Schweiz zieht, kann er etwa 15% des Wertes des Kaffees entweder steuerfrei oder zu minimalen Steuersätzen in der Schweiz oder in anderen Steueroasen verbuchen. Seit 2011 verbuchte der Konzern in Lausanne insgesamt 1,3 Milliarden Dollar Gewinne – dank auffällig hohen Margen aus dem internen Bohnenhandel von bis zu 18% und zu einem im internationalen Vergleich sehr niedrigen Steuersatz von heute wohl höchstens 14%. Und dies auch nur unter der Voraussetzung, dass Starbucks im Kanton Waadt keine Spezialabsprachen mit der kantonalen Steuerverwaltung hat, die in der Schweiz sehr häufig sind und die Steuersätze bis auf wenige Prozentpunkte reduzieren (sogenannte Rulings). Gegenüber der EU-Kommission begründete der Konzern die hohen Margen damals mit Kosten für sein Zertifizierungsprogramm C.A.F.E. Practices. Damit wollte Starbucks seine Verantwortung für Mensch und Umwelt demonstrieren. Das Programm sollte fairen Handel mit und gute Arbeitsbedingungen von Kaffeebäuer:innen garantieren. Da sich dieses im Besitz von SCTC in Lausanne befand (und wohl bis heute befindet), konnte die Starbucks-Händlerin den Rösterei- und Verkaufsgesellschaften des Konzerns entsprechende Gebühren verrechnen.

Diese fielen so hoch aus, dass der Gewinn an den Verkaufsstellen sank und bei SCTC stieg. Ein klassischer Fall von Gewinnverschiebungen mittels Immaterialgüterrechten. Bei den Produzent:innen kam von diesen Gewinnen derweil gar nichts an. Und nicht nur das: «Reporter Brasil» enthüllte 2023, dass auf durch C.A.F.E. Practices zertifizierten Plantagen in Brasilien illegale Sklaven- und Kinderarbeit stattfindet. Subventionen für Steuervermeider?

Der neue CICTAR-Bericht zeigt jetzt: Starbucks wendet dieses «Swiss scheme» immer noch an und verschiebt so weiter Gewinne nach Lausanne. Auf der Strecke bleibt der Fiskus in den Produktionsländern und den Absatzmärkten von Starbucks. Auch mit der Einführung der neuen OECD-Mindeststeuer bleiben Schweizer Rohstoffhubs wie Waadt oder Zug für solche Steuervermeidungstricks attraktiv. Denn der OECD-Mindeststeuersatz von 15% bedeutet zwar in vielen Schweizer Kantonen eine Steuererhöhung, ist aber im internationalen Vergleich immer noch sehr tief. In vielen Ländern, nicht zuletzt im Globalen Süden, liegen die Steuersätze über 25%. Wer seine Gewinne in die Schweiz verschiebt, kann also oft locker immer noch 10% sparen. Doch damit nicht genug: Tiefsteuer-Kantone wie Zug, Basel-Stadt, Luzern oder Schaffhausen wollen die zusätzlichen Mindeststeuereinnahmen ausgerechnet wieder an jene Firmen zurückgeben, die die Mindeststeuer bezahlen. Ob Waadt solche Massnahmen auch ergreift, ist noch offen.

Abhilfe kann diesen Zuständen erstens der Bundesrat schaffen: Bisher basiert die OECD-Mindeststeuer in der Schweiz auf einem Verfassungsartikel und mehren Verordnungen des Bundesrates – ein ordentliches Gesetz fehlt nach wie vor und wie es scheint, will der Bundesrat damit so lange wie möglich zuwarten (spätestens 2028 muss er es dem Parlament vorlegen). Wenn er verhindern will, dass unethische Geschäfte und Steuertricksereien noch mit zusätzlichen Geldern aus Konzernfördertöpfen belohnt werden, sollte er sich jetzt beeilen und in diesem Gesetz solchen Praktiken einen Riegel schieben.

Zweitens haben auch immer noch die Stimmbürger:innen das letzte Wort: In Basel-Stadt findet am 18. Mai dank einem grossen Sammel-Effort eines zivilgesellschaftlichen Komitees eine Referendums-Abstimmung über das dortige Standortförderungspaket statt, das die Antwort der Pharma-Stadt auf die Einführung der OECD-Mindeststeuer ist. Bis zu 500 Millionen Franken sollen dort jährlich in einen «Innovations»-Fonds fliessen – samt und sonders zu Gunsten von Grosskonzernen wie Roche, Novartis oder Syngenta. Auch im Kanton Zürich wird am 18. Mai über die kantonale Umsetzungsvorlage der OECD-Mindeststeuer abgestimmt. Dort wollen die linken Parteien und die Gewerkschaften eine Senkung des Gewinnsteuersatzes Richtung OECD-Minimum von 15% verhindern – bisher lagen die Sätze im Kanton deutlich darüber. Auf den Ausgang beider Abstimmungen darf man gespannt sein: Ein doppeltes Nein würde weit über die beiden Kantone hinausstrahlen und den international sowieso schwindenden Rückhalt für die missratene OECD-Mindeststeuer weiter reduzieren.

RTS-Beitrag der gemeinsamen Aktion von Alliance Sud, Public Eye und Public Services International vom 28. März 2024

Erklärvideo zu Starbucks' Steuervermeidung mit Daniel Bertossa, Generalsekretär von Public Services International:

Artikel teilen