Artikel teilen

Artikel

Der Green New Deal nach Pettifor

22.03.2020, Finanzen und Steuern

Eine wirksame Klimawende braucht mehr als nachhaltige Investitionspolitik und CO₂-Bepreisung. Die britische Ökonomin Ann Pettifor will das Finanz- und Steuersystem grundlegend reformieren und sagt: «We can afford, what we can do».

Die Solaranlage von Noor 3 unweit von Ouarzazate im Süden von Marokko.

© Abdeljalil Bounhar / AP / Keystone

An den Demonstrationen der Klimabewegung ist eine Losung omnipräsent: «System change, not climate change» steht auf Kartonschildern von Kiruna bis Kapstadt, von Toronto bis Tokio. Dass die ökologische Transformation weit über das hinausgehen muss, was wir heute von den UNO-Klimakonferenzen oder aus der Schweizer Diskussion zum CO₂-Gesetz kennen, ist allen klar, die sich ernsthaft mit der Klimakrise auseinandersetzen. Doch wie könnte dieser System change realisiert werden? Wie müsste etwa das globale Finanzsystem ausgestaltet sein, damit es der ökologischen Wende der Weltgesellschaft nicht mehr im Weg stünde, sondern diese im Gegenteil beförderte? Mit «The Case for the Green New Deal» legte die britische Ökonomin Ann Pettifor im Herbst 2019 ein Buch vor, das konkrete Antworten auf genau diese Fragen geben will. In aller Kürze heisst Green New Deal bei Ann Pettifor: Der Aufbau einer Gesellschaft mit garantiertem Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung für alle und einer Wirtschaft, die auf erneuerbare Energien, viel Arbeit und einem ökologisch nachhaltigen und öffentlichen Transportwesen basiert und sich vom Wachstumsparadigma verabschiedet hat.

Aus Pettifors Sicht manifestiert sich in der Auseinandersetzung um das richtige Finanzsystem eine zentrale politische Machtfrage: Wer entscheiden kann, wo und zu welchen Bedingungen Kapital investiert wird, verfügt über wesentliche Hebel der politischen Ökonomie und prägt damit die Architektur eines Gesellschaftssystems. Im Kontext der ökologischen Wende wirft Pettifor die Frage auf, ob das Finanzsystem weiterhin auf die Befriedigung der Partikularinteressen von Kapitaleignern ausgerichtet sein soll. Oder ob es so organisiert werden kann, dass es dem Aufbau und dem Unterhalt von gesellschaftlichen Strukturen dient, die in Zeiten der Klimakrise den Erhalt der Grundlagen der menschlichen Zivilisation gewährleisten können. Die heutige Prämisse des Finanzsystems, wonach grundsätzlich jeder Investition eine Möglichkeit auf Gewinn innewohnen muss, verlangt nach einem Wachstumsimperativ. Aber Wirtschaftswachstum sei letztlich nur möglich, meint Pettifor, wenn fossile Rohstoffe und menschliche Arbeitskraft ausgebeutet werden, mit den bekannten ökologischen und sozialen Verwerfungen. Deshalb verunmöglicht die heutige Architektur der Finanzmärkte aus Pettifors Sicht die ökologische Transformation.

Ein dreistufiger Plan

Pettifors Plan zur Umsetzung des Green New Deal (GND) basiert auf drei Prämissen.

Erstens: Uns rennt die Zeit davon. Bis in zehn Jahren müssen wir die weltweiten fossilen CO₂-Emissionen auf netto null gesenkt haben. Ansonsten erreichen wir das 2-Grad-Ziel des Pariser Klimaübereinkommens nicht. Die Hoffnung auf technologische Innovationen, die den Widerspruch zwischen Wachstum und Ökologie auflösen könnten, komme zu spät. Bleibt nur, schnellstmöglich die Regeln unseres Finanzsystems zu ändern.

Zweitens: Die finanziellen Ressourcen, welche die Unterzeichnerstaaten im Pariser Abkommen zugesagt haben, reichen nicht aus, um bis 2030 «netto null» zu erreichen.

Drittens: Soll die ökologische Wende schnell, umfassend und demokratisch legitimiert gelingen, muss sie sozial gerecht gestaltet sein.

Der GND ist für Pettifor zwingend ein globales Projekt; aus dem simplen Grund, dass die natürlichen Lebensgrundlagen – und diese hängen entscheidend vom Klima ab – keine Grenzen kennen. Trotzdem müsse die Umsetzung des GND hauptsächlich innerhalb der Nationalstaaten vorangebracht werden. Der Grund: Den zuständigen multilateralen Institutionen traut Pettifor aufgrund ihrer gegenwärtigen Verfassung nicht zu, jene politische Energie zu entwickeln, die für die Umsetzung des äusserst ambitionierten Planes nötig ist. Pettifor setzt dabei vor allem auf die globalen Netzwerke sozialer Bewegungen und der Zivilgesellschaft: Sie können gemeinsam transnationale politische Ziele entwickeln und diese im jeweiligen nationalen Kontext vorantreiben. All dies muss gemäss Pettifor zwingend innerhalb demokratischer Strukturen erreicht werden. Damit der Green New Deal die nötigen politischen Mehrheiten erzielt, muss er für gesellschaftlich Benachteiligte einen sozialen Fortschritt bringen. Er müsse feministische Anliegen genauso aufnehmen wie den Kampf gegen die soziale Ungleichheit und die Armut in den Ländern des Südens.

Die Autorin räumt ein, dass dies enorm hohe Ansprüche sind. Von deren Einlösung hänge jedoch nicht weniger als das Fortbestehen der menschlichen Zivilisation ab. Nur die starke politische Steuerung dieses Prozesses könne innert Kürze jene riesigen finanziellen Mittel mobilisieren, mit denen die ökologische Transformation in den nächsten zehn Jahren in Gang gebracht werden kann. Nur die Politik könne die Geldflüsse in den Finanzmärkten dort kanalisieren, wo sie für die Klimawende dringend gebraucht werden. Dass Nationalstaaten solche kurzfristigen Megaprojekte durchziehen können, hätten die Notsituationen der nationalsozialistischen Bedrohung im zweiten Weltkrieg oder die Stabilisierung des globalen Finanzsystems nach der Krise von 2008 gezeigt: Innert Kürze seien weltweit exorbitante staatliche Mittel für Armeen bzw. die Rettung der Finanzindustrie mobilisiert worden. Dafür bräuchten Nationalstaaten aber einen entsprechend umfassenden wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum, den ihnen das heutige Finanzsystem nicht biete. Vorhang auf also für dessen Reform.

Ein Reformprojekt auf drei Säulen

- Die globale Offshore-Industrie muss verschwinden. Sie sorgt heute dafür, dass Billionen Dollar unversteuert um den Globus zirkulieren können, und entzieht so den öffentlichen Diensten weltweit jährlich hunderte Milliarden Dollar. Kapitalflüsse innerhalb von Konzernen und in der Vermögensverwaltung müssen offengelegt und entsprechende Gewinne global gerecht verteilt werden. Pettifor folgt damit den Analysen der Global Alliance for Tax Justice (GATJ), der auch Alliance Sud angehört.

- Es braucht neue Regulierungen der Finanzmärkte, die es der Politik erlauben, privates Kapital für öffentliche Investitionen zu mobilisieren, um es für den ökologischen Umbau zu nutzen. Entsprechend werden Steuereinnahmen in einem GND-Finanzsystem, wie es Pettifor entwirft, nicht nur für staatliche Ausgaben gebraucht. Dank einem gut finanzierten Haushalt gilt der Staat bei privaten Gläubigern auch als vertrauenswürdiger Schuldner und kann so deren Kredite zu moderaten Zinssätzen für die GND-Investitionen verwenden. Dafür braucht es aber neue geld- und finanzpolitische Regeln. Pettifor weist darauf hin, dass globale Financiers in hohem Mass vom steuerfinanzierten öffentlichen Sektor und insbesondere von den Dienstleistungen und Ressourcen der Zentralbanken profitieren und sieht darin einen entscheidenden Hebel der Politik. So habe die Finanzkrise von 2008 gezeigt, wie stark Schlüsselindustrien – etwa die Finanzindustrie in der Schweiz oder die Autoindustrie in den USA – auf öffentliche Ressourcen angewiesen sind, wenn sie auf Grund einer systemischen Krise vom Untergang bedroht sind. Die Abhängigkeit der privaten Wirtschaft vom Staat als «Gläubiger der letzten Instanz» müsse die Politik in Zukunft nutzen, um privates Kapital in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.Ein starker Fiskus mit einem grossen wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum ist insbesondere aus der Sicht vieler Länder des Südens zentral: Während in Europa und Nordamerika die Liberalisierungen der letzten vierzig Jahre zu Privatisierungen im Service public und einem entsprechenden Machtverlust demokratischer Politik führten, erschwerte das neoliberale Paradigma in afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern überhaupt erst den selbstständigen Aufbau stabiler öffentlicher Dienste. Der Abbau nationaler Grenzen im internationalen Kapitalverkehr zwang viele von ihnen in die Kredit- und Schuldenregime des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank. Das warf sie zurück in die Zeit kolonialer Abhängigkeitsverhältnisse. Umso dringender ist in Zeiten der Klimakrise der systemische Umbau auch im globalen Süden. Die Unterbindung der exorbitanten Steuerflucht aus den ehemaligen Kolonien, von der auch die Schweiz immer noch stark profitiert, würde es der dortigen Politik endlich ermöglichen, Wirtschaftskonzepte zu entwickeln, die sie aus der finanziellen und politischen Abhängigkeit ausländischer Geldgeber mit ihren Eigeninteressen befreit.

- Eine entscheidende Rolle bei der GND-Finanzierung spielen bei Pettifor die Zentralbanken. Mit ihrer anhaltenden Tiefzinspolitik seit der Finanzkrise widerlegen diese die Theorie orthodoxer Geldpolitik, wonach anhaltend tiefe Zinsen ausserhalb von Krisenzeiten zu hoher Inflation und damit zu Wertvernichtung führen. Pettifor will diese Zinspolitik für die Finanzierung des GND nutzen. Damit dies funktioniert, dürfen allerdings nicht mehr vor allem Banken, Grossinvestoren und Superreiche davon profitieren. Das billige Geld muss ganzen Gesellschaften zugutekommen. Das bedingt aber eine Lösung der Schuldenbremsen. Sie schränken die staatliche Neuverschuldung – also die Kreditaufnahme zugunsten öffentlicher Investitionen – stark ein und führen so nicht zu stärkeren öffentlichen Sektoren, sondern befördern stattdessen eine rigorose Sparpolitik. Diese hat seit 2008 zu weiteren Privatisierungen öffentlicher Güter und damit zu einem Machtgewinn privater Investoren auf Kosten der Politik geführt. So beschränken Schuldenbremsen die Gestaltungsmacht der Demokratie und sichern die gesellschaftliche Macht finanzstarker Privater gegenüber den Interessen demokratischer Gemeinwesen ab.

Für ein Primat des Handelns statt des Geldes

Ann Pettifors Green New Deal soll einer ökologischen Wirtschaft ohne Wachstum zum Durchbruch verhelfen. In dieser stationären Wirtschaft (Steady-State-Economy) soll lokale, menschenwürdige Arbeit die Nutzung fossiler Energien und die Ausbeutung von ArbeiterInnen im globalen Süden ersetzen, deren Löhne heute oft nicht zu einem menschenwürdigen Leben reichen. Die Ökonomien der reichen Länder würden neu arbeits- statt kapitalintensiv. Und die Länder des Südens würden vom Lohndruck befreit, der grosse Teile ihrer Bevölkerungen bis heute in Armut hält. Viele Tätigkeiten, die wir von den alten Industrieländern in Billiglohnländer ausgelagert haben, würden wieder zu uns zurückkehren. Statt billige neue Güter zu produzieren, würde auch in Ländern, in denen heute die Dienstleistungsindustrie dominiert, nicht mehr fast ausschliesslich betreut, sondern auch wieder hergestellt, repariert und umgebaut. Finanziert würde diese Arbeit indirekt oder direkt durch öffentliche Investitionen. Flössen diese in eine arbeitsintensive Gesellschaft mit guten Löhnen, würde die Vernichtung ökonomischer Werte durch billiges Geld verhindert, sagt Pettifor. Starke öffentliche Institutionen müssten dafür sorgen, dass sich Nachfrage und Angebot von Investitionsmöglichkeiten die Waage hielten. Die Wirtschaft würde in einen Kreislauf ohne Wachstum, aber mit sicheren Existenzen für alle münden. Verlieren würde nur jene verschwindend kleine globale Minderheit, die heute ausschliesslich davon lebt, dass sie ihr Geld – also eigentlich Milliarden von Menschen – für sich arbeiten lässt.

Letztlich will Pettifor das Grundprinzip unserer Gesellschaft vom Kopf auf die Füsse stellen: Während wir heute nur das tun, was wir uns leisten können, sollen wir uns in Zukunft alles leisten können, wozu wir im Stande sind.

Ann Pettifor, The Case for the Green New Deal, Verlag Verso, 2019, ca. 24 CHF

Artikel

Staatliche Hilfe für Steuervermeider?

25.05.2020, Finanzen und Steuern

Auch multinationale Konzerne, die in der Schweiz und im Ausland Steuern vermeiden, können von Hilfskrediten des Bundes im Rahmen der Corona-Hilfe profitieren. Dagegen hilft nur Transparenz über die Kapitalflüsse innerhalb dieser Konzerne.

© Pixabay

Rechtlich gesehen kommen gemäss der Notverordnung des Bundesrates vom 25. März auch Tochtergesellschaften von multinationalen Konzernen für Covid-19-Solidarbürgschaftskredite infrage. Voraussetzung dafür ist, dass sie als einzelne Gesellschaft einen Jahresumsatz von höchstens 500 Millionen Franken ausweisen. Auch Hilfskredite für mehrere Töchter desselben Konzerns sind möglich.

Das ist aus entwicklungspolitischer Sicht höchst problematisch: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass Tochtergesellschaften von Multis in der Schweiz Hilfskredite beantragen. Solche Tochtergesellschaften können etwa als Finanzierungsgesellschaften innerhalb eines Konzerns fungieren und so die Rolle von Banken innerhalb eines Konzerns übernehmen. Wenn sie jetzt aufgrund der Coronakrise in Liquiditätsengpässe bei der Darlehensvergabe geraten, könnten sie Hilfskredite beantragen. Gleichzeitig könnten sie aufgrund ihrer spezifischen Geschäftstätigkeit und Steuerplanung weiterhin Gewinne aus armen Ländern abziehen. Diese Länder leiden gegenwärtig auf Grund der Krise unter nie dagewesenen Kapitalabflüssen, die eine angemessene gesundheits-, sozial- und wirtschaftspolitische Reaktion dieser Länder auf die Pandemie dramatisch erschweren. Bereits unter „normalen“ Umständen fällt es diesen Gemeinwesen auf Grund von Steuerflucht und Schuldenlast schwer, öffentliche Gesundheitswesen zu betreiben, die eine stabile Versorgung der gesamten Bevölkerung garantieren und eine soziale Wohlfahrt sicherstellen, die Menschen in existentiellen Nöten auffangen kann.

Ein Zahlenvergleich illustriert die katastrophale Situation im Gesundheitswesen in vielen armen Ländern der Welt auf eindrückliche Weise: Die jährlichen Ausgaben für das Gesundheitswesen in der Schweiz betragen 80 Milliarden Franken, in den 69 ärmsten Ländern der Welt sind es insgesamt (also alle Länder zusammengerechnet) 20 Milliarden.

Gemäss neusten Zahlen der Forschungsgruppe Economists without Boarders um den Berkeley-Professor Gabriel Zucman verschoben multinationale Konzerne 2017 Gewinne in der Höhe von 98 Milliarden US-Dollar aus dem Ausland in die Schweiz. In diesen Zahlen sind allerdings viele afrikanische Länder infolge der äusserst prekären Datenlage bei ihren Steuerbehörden noch gar nicht eingerechnet. Zucman und KollegInnen bestätigen aber, dass die Entwicklungsländer unter dem Strich zu den grossen Verlierern des weltweiten Steuerdumpings gehören, während dem die Schweiz daraus 38% ihrer Unternehmenssteuereinnahmen generiert. Vor allem auf Grund der Rohstoff- und Nahrungsmittelbranche, die unter den Schweizer Konzernen sehr gut vertreten sind, müssen wir davon ausgehen, dass ein signifikanter Teil dieser in die Schweiz verschobenen Gewinne aus armen Ländern des Südens kommt. Im Verhältnis zu den Ausgaben für die Gesundheitswesen in diesen Ländern, handelt es sich hier so oder so um exorbitante Summen.

Eine Möglichkeit, das Risiko von Steuervermeidung bei Gesellschaften in der Schweiz, die von den Coronahilfskrediten profitieren, zu reduzieren, wäre die Veröffentlichung von Daten aus dem Country-by-Country-Reporting der betroffenen Firmen auf der Basis des Schweizer ALBA-Gesetzes. Damit könnten diese Unternehmen dazu gebracht werden, ihre steuerlich relevanten Daten, die sie bereits heute im Rahmen ihrer länderbezogenen Berichte («Country-by-Country-Reporting») den Steuerbehörden abliefern müssen, auf ihren Webseiten zu veröffentlichen – dieses Prinzip gilt in der EU bereits für Finanzdienstleister. Damit würden Konzernzahlen wie Umsatz, Einnahmen, Gewinn, Anzahl Beschäftigter, bezahlte und verursachte Steuern öffentlich dargelegt und wir als steuerzahlende Bürgerinnen und Bürger könnten selbst überprüfen, ob wir mit unseren Steuern nicht multinationale Unternehmen durch die Krise helfen, die in armen Ländern die Menschen gleichzeitig um eine gute Gesundheitsversorgung, Bildung oder Verkehrsinfrastruktur bringen.

Artikel teilen

Artikel

Jeder faule Kredit ist einer zu viel

22.06.2020, Finanzen und Steuern

Viele arme Länder sind bei Schweizer Grossbanken verschuldet. Statt für den Schuldendienst bräuchten sie ihre Mittel jetzt für die gesundheits- und sozialpolitische Bewältigung der Pandemie. Die Banken sollten nun grosszügig Kredite abschreiben.

Die undurchsichtige Kreditvergabe der Credit Suisse in Mosambik hat international ein gerichtliches Nachspiel.

© Arnd Wiegmann/Reuters

Im John F. Kennedy Memorial Medical Center in Monrovia, dem grössten öffentlichen Krankenhaus Liberias streikten im April fünfzig Ärzte. Sie protestierten gegen die ungenügenden Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus in ihrem Krankenhaus. Später wurde auch die nationale Gesundheitsbehörde in der liberianischen Hauptstadt geschlossen, weil auch dort eine Häufung von Infektionen verzeichnet wurde. Obwohl in diesem westafrikanischen Land bis heute offiziell nur knapp über 200 Covid19-Fälle registriert wurden, stand die Gesundheitsversorgung in der Millionenstadt zu einem wesentlichen Teil Mitte April vorübergehend still. Denn das Gesundheitssystem in Liberia ist äusserst fragil: Auf 100 000 EinwohnerInnen kommen nur vier ÄrztInnen. In der Schweiz sind es hundert Mal mehr. Liberia gehört gemäss Weltbank-Kategorien zu den Low-income Countries, den ärmsten Ländern der Welt. In den 69 ärmsten Ländern zusammen betrugen die gesamten Kosten für das Gesundheitswesen gemäss Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im letzten Jahr 20 Milliarden Franken. In der Schweiz allein liegen diese bei 80 Milliarden.

Die Pandemie brachte weltweit nicht nur die Public Health-Strukturen an den Anschlag (oder darüber hinaus), sie hat auch gravierende wirtschaftliche Auswirkungen (siehe S. 14). So kam unter anderem der Rohstoffhandel praktisch zum Erliegen. Die Preisstürze im globalen Rohstoffgeschäft haben wiederum die Schuldenspirale in den Abbauländern weiter angetrieben. Der aus geopolitischen Gründen schon vor Corona stark gefallene Ölpreis hatte etwa der nigerianischen Wirtschaft einen heftigen Schock versetzt. In Kombination mit einem in diesem Ausmass nie dagewesenen Abzug von Investitionen aus den Entwicklungs- und Schwellenländern brachte diese Entwicklung im Frühling über 100 Länder an den Rand des Staatsbankrotts. Sie sahen sich veranlasst, den Internationalen Währungsfonds (IWF) um finanzielle Hilfe zu ersuchen. Den Ländern in Subsahara-Afrika droht die erste Rezession seit 25 Jahren.

Je ärmer, desto schlimmer die Schulden

In der Schuldenfalle sitzen jetzt jene armen Länder, die schon seit Jahrzehnten unter Kapitalflucht, Korruption und Überschuldung leiden und an den Finanzmärkten – anders als einige Schwellenländer – nicht als empfehlenswerte Staaten für Investitionen gelten. Auf Grund ihrer oft sehr schwachen eigenen Währungen, machtloser Zentralbanken, einer schlechten Mobilisierung von Steuersubstrat und einer hohen Verschuldung in Fremdwährungen können diese Länder kaum eine eigenständige Wirtschaftspolitik betreiben und damit auf globale Krisen auch keine selbstständigen Antworten finden. Nehmen sie neue Kredite an den Finanzmärkten auf – etwa durch die Herausgabe neuer Staatsanleihen –, sind die Zinsen dafür um ein vielfaches höher als beispielsweise für den Schweizer Bund. Dieser kann sich zurzeit auf Grund der Negativzinsen der Schweizer Nationalbank zum Nulltarif mit frischem Kapital versorgen. Das hat die Schweiz ihrer starken Exportwirtschaft, dem Finanzplatz und ihren Konzerntiefsteuergebieten zu verdanken. Die Banken, die Konzerne und die Exportindustrie sorgen für einen stetigen Zufluss von Kapital, was den Kapitalabfluss durch Importe überwiegt und der Schweiz eine hohe Kreditwürdigkeit garantiert.

Wie kann man diesen armen Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika aus dieser multiplen Krise hinaushelfen? Steuerflucht, Korruption und Geldwäscherei sind bekanntlich sehr dicke politische Bretter, die wohl in dieser Krise nicht schneller zu durchbohren sind als üblich. Wenn die Staaten sich sogar im direkten medizinischen Kampf gegen das Coronavirus nur unter grossen Mühen zu internationaler Zusammenarbeit durchringen können, wird das in der hochumstrittenen Frage, wie ein gerechteres globales Steuersystem aussehen könnte, wohl erst recht nicht gelingen. Daran ändert auch die Tatsache wenig, dass das Installieren eines solchen an sich eine sehr einleuchtende politische Antwort auf die globale Gesundheitskrise wäre. Denn sie führt wie selten ein Ereignis zuvor der ganzen Welt vor Augen, welche zentrale Rolle der Staat bei der Gewährleistung der Gesundheit seiner BürgerInnen spielt.

Einfacher ist es in der Schuldenfrage. Wenn sich Schuldner und Gläubiger einigen können, sind Schulden innert Kürze getilgt. Milliarden Dollar würden dann frei für öffentliche Investitionen in die Gesundheit und die soziale Wohlfahrt. Ein Erlass aller Schulden in den 69 ärmsten Ländern der Welt alleine für 2020 würde diesen 25 Milliarden Dollar mehr in die Staatskassen spülen. Die finanziellen Mittel, die sie für den Kampf gegen die Coronakrise verwenden könnten, würden sich dadurch schlagartig mehr als verdoppeln. Hier könnte die Schweiz als einer der grössten Finanzplätze der Welt einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten. Nächstes Jahr allerdings stünden diese Länder wieder vor denselben Problemen. Mittelfristig braucht es deshalb auch einen Umbau der Schuldenregime auf multilateraler Ebene.

Die Schweizer Grossbanken stehen in der Pflicht

Grundsätzlich gibt es auf der Welt drei Arten von Gläubigern: Private (zum Beispiel Banken, Pensionskassen, Vermögensverwalter, Unternehmen ausserhalb der Finanzindustrie oder Privatpersonen), multilaterale – vor allem die sog. Bretton Woods-Institutionen, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) – und bilaterale, also Staaten, die anderen Staaten Geld leihen. Die Schweiz engagiert sich schon länger nicht mehr als bilaterale Gläubigerin. Auch beim IWF und der Weltbank ist politisch nicht viel zu holen: Die politischen Bedingungen, die diese multilateralen Institutionen mit ihren Kreditvergaben verknüpfen, bräuchten zwar dringend eine Reform. Sie sollten angesichts der globalen Klima-, Gesundheits- und Ungleichheitskrise nicht mehr ausschliesslich ein klassisches Wirtschaftswachstum ohne Rücksicht auf dessen soziale und ökologische Folgen fördern, sondern eine umfassende Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 2030. Doch die Schweiz hat in den Bretton Woods-Institutionen auf Grund ihrer beschränkten Stimmrechte erstens nicht viel Einfluss und zweitens verfolgt sie dort seit Jahrzehnten – wenig verwunderlich – einen wenig progressiven Kurs.

Bleiben also die privaten Gläubiger: Zurzeit sind vierzig Schweizer Banken gemäss Angaben der Schweizer Nationalbank (SNB) und der Bank für internationalen Zahlungsverkehr (BIZ) mit insgesamt 5,7 Milliarden Franken in den 86 ärmsten Ländern engagiert. Angesichts der Tatsache, dass die gesamten Gesundheitsausgaben gemäss Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der 69 ärmsten Länder gerade einmal 19,7 Milliarden betragen, sind diese 5,7 Milliarden eine sehr signifikante Summe und entsprechen der Hälfte des Budgets für die internationale Zusammenarbeit (IZA) des Bundes in den nächsten vier Jahren. In den letzten Jahren riesige Korruptionsskandale in Mosambik und in Papua-Neuguinea, wie gross und wie verheerend die Rolle der Schweizer Grossbanken als gewichtige Gläubiger in den Schuldenwirtschaften armer Länder sein kann: In Mosambik vergab die Credit Suisse dem Staat vor sieben Jahren gesamthaft Kredite über 2 Milliarden Dollar – damals ein Achtel des Bruttoinlandproduktes des südostafrikanischen Landes. Was in den staatlichen Ausbau der Fischereiindustrie hätte investiert werden sollen, versickerte in den Taschen der Strippenzieher des Deals und trieb das Land in den Staatsbankrott. Mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung: «Als Folge der wirtschaftlichen Misere gab es in den letzten Jahren keine deutlichen Verbesserungen mehr bei der Bekämpfung von HIV oder Malaria. Die Kinder- und Müttersterblichkeit blieb auf hohem Niveau», schrieb das Online-Magazin Republik im letzten Jahr über den Fall. Zudem wurden die ärmsten Regionen Mosambiks im Frühling 2019 von einem Zyklon heimgesucht; die betroffene Bevölkerung blieb bei der Bewältigung der Folgen praktisch auf sich alleine gestellt. Hunger und Malaria grassieren. Kaum vorzustellen, was passierte, wenn dort auch noch die Covid19-Pandemie zu wüten begänne.

In Papua-Neuguinea wiederum lieh sich die Regierung 2014 945 Millionen Franken von der UBS, um damit Aktien des wichtigsten Erdölförderers des Landes zu kaufen, der Oil Search Ltd. Der Finanzminister wehrte sich gegen das Geschäft, der Premierminister boxte es mit mutmasslich rechtswidrigen Methoden – der Prozess ist hängig – trotzdem durch. Zum Leidwesen der Bevölkerung: «Während die UBS am Kreditgeschäft mehr als 80 Millionen Franken verdiente, wurde es für Papua-Neuguinea zu einem gewaltigen Verlustgeschäft. Denn wenige Monate nach Kreditabschluss fielen die Öl- und Gaspreise und die Regierung musste alle Aktien von Oil Search mit Verlust verkaufen. Durch das Kreditgeschäft und seine Folgen hat der finanzschwache Inselstaat ungefähr 400 Millionen Dollar verloren», berichtete die Südostasienkorrespondentin von Radio SRF Karin Wenger vor einem Jahr in der Sendung Echo der Zeit. Für einen Staat mit Gesamtausgaben von 14 Milliarden Dollar alles andere als ein Pappenstiel.

In solchen Fällen kann ein Schuldenschnitt bzw. die Abschreibung der entsprechenden Kredite bei den Schweizer Grossbanken für die Bevölkerungen der betroffenen Länder ein Segen sein. Er würde aber umgekehrt auch die Banken von unangenehmen Kreditrisiken befreien: Sollte die Rettungsaktion durch die grossen Zentralbanken des Westens vom März 2020 das Finanzsystem in dieser Krise doch nicht genügend stabilisiert haben, werden auch die grossen Banken wieder ins Trudeln kommen. Und spätestens dann ist wieder – wie damals in der Finanzkrise 2008 – jeder nicht abgeschriebene faule Kredit einer zu viel.

Artikel teilen

Artikel

Die Welt braucht einen Schuldenschnitt

29.09.2020, Finanzen und Steuern

Die Covid-19-Pandemie hat viele Länder in eine tiefe Krise gestürzt, der Ruf nach Schuldenschnitten wird weltweit immer lauter. In der Schweiz sind vor allem private Gläubiger gefordert, doch der Bundesrat zögert noch, sie in die Pflicht zu nehmen.

© Jorma Bork / pixelio.de

In den letzten zehn Jahren haben sich die öffentlichen Schulden jener armen Länder verdoppelt, die gemäss Weltbank in die Kategorie Entwicklungsländer fallen. Mittlerweile droht über 50 Ländern der Staatsbankrott. Das zeigt ein neues Datenportal zur Staatsverschuldung, das die britische NGO Jubilee Debt Campaign (JDC) kürzlich lancierte. Die Gründe für die neue Schuldenkrise im globalen Süden sind vielfältig. Fallende Rohstoffpreise – vor allem beim Erdöl – und jüngst die Coronakrise gehören dazu.

Dabei wird armen Ländern ihre generell schwache Stellung im globalen Finanzsystem zum Verhängnis. Während Japans Schuldenquote 198,3% des Bruttoinlandprodukts (BIP) beträgt (2018), womit man in Tokio den höchsten Schuldenstand weltweit ausweist, beläuft sich jene Ghanas nur auf 59,3%. Trotzdem befindet sich Ghana in einer Schuldenkrise, Japan nicht. Ein Grund dafür ist, dass Japan über einen starken eigenen Finanzsektor verfügt. Der Staat kann neue Schulden also im Inland und in seiner eigenen Währung – dem im internationalen Vergleich starken Yen – aufnehmen. Länder mit einer schwachen eigenen Finanzwirtschaft sind umgekehrt von ausländischen Gläubigern abhängig und müssen sich in Fremdwährungen verschulden – sehr oft in US-Dollar. Sinkt etwa der Wert des US-Dollars im Vergleich mit der ghanaischen Währung Cedi, steigt auch Ghanas Schuldenquote, ohne dass der ghanaische Staat neue Kredite aufgenommen hätte. In diesem Jahr werden nach Berechnungen von JDC so sage und schreibe 50% der ghanaischen Staatseinnahmen in den Schuldendienst gegenüber ausländischen Gläubigern fliessen, vor zehn Jahren waren es noch 5% gewesen. In Japan sind es trotz eines Vielfachen an Staatschulden nur 1,4%.

Schuldenschnitte werden immer dringender

Das Beispiel Ghana zeigt: Ausgerechnet jene Länder, die auch schon durch Gewinnverschiebungen multinationaler Konzerne und durch Steuerflucht reicher Privatpersonen massiv Steuereinnahmen verlieren, leiden auch unter exorbitanten Schuldenlasten. Dies geht auf Kosten der breiten Bevölkerung in diesen Ländern: Die Finanzierung öffentlicher Gesundheitsversorgungen, von Bildungsangeboten und der sozialen Sicherungssysteme wird ausgerechnet in der Coronakrise noch prekärer.

Heute findet im Rahmen der UN-Jahresversammlung ein virtuelles Treffen sämtlicher Finanzminister statt. Alliance Sud hat aus diesem Anlass einen offenen Brief mit 350 anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen unterschrieben, der von den Regierungen dringend ein breites Reformpaket für eine nachhaltigere globale Finanz- und Steuerpolitik fordert. Neben Massnahmen gegen Steuerflucht und einer Reorganisation der globalen Steuerpolitik fordert der Brief auch umfassende Schuldenschnitte und die Etablierung eines multilateralen Verfahrens zur Umstrukturierung von Staatschulden im Rahmen der UNO. Entwicklungsländer brauchen zudem Liquiditätsspritzen in Form von Sonderziehungsrechten beim Internationalen Währungsfonds.

Eine substantielle Beteiligung privater Gläubiger ist unumgänglich

Bereits im Juni haben Alliance Sud und zehn weitere Schweizer NGO den Bundesrat zur Einberufung eines runden Tisches aufgefordert, an dem über die Abschreibung von Krediten in der Höhe von 5,7 Milliarden Franken verhandelt werden soll, die Schweizer Banken an die 86 ärmsten Länder der Welt vergeben haben. Im August zeigte sich der Bundesrat in einer Antwort auf eine entsprechende Interpellation von SP-Nationalrat Fabian Molina zurückhaltend gegenüber dieser Idee. Er hielt fest, dass er die Debt Service Suspension Initiative (DSSI) des Internationalen Weährungsfonds (IWF) und der Weltbank unterstützt und sich «fürs Gelingen der DSSI» einsetzt und für eine möglichst breite und einheitliche Gläubigerbeteiligung plädiert – wozu selbstverständlich auch private Gläubiger gehören würden. Im Rahmen der DSSI geht es aber nicht um Schuldenerlasse, sondern nur um Schuldenstundungen. Zudem liegen bis heute keine verbindlichen Zusagen wesentlicher privater Gläubiger vor, sich an der DSSI substantiell zu beteiligen. Eine solche wäre aber – vor allem auch im Rahmen von Schuldenerlassen – entscheidend für ein Gelingen einer nachhaltigen Entschuldung von Entwicklungsländern, die auf Grund der Coronakrise in Zahlungsnot geraten sind bzw. auch wegen ihrer hohen Verschuldung nicht in der Lage sind, diese Krise gesundheits- und sozialpolitisch so zu bewältigen, dass sich die Verheerungen für die unterprivilegierten Bevölkerungsschichten in Grenzen hält. So hat die Jubilee Debt Campaign im Juli gezeigt, dass von den Geldern, die der IWF den 69 ärmsten Ländern zur Krisenbewältigung gewährte und um Staatsbankrotte zu vermeiden, neun Milliarden Dollar direkt im Rahmen des Schuldendienstes an private Gläubiger floss.

Hintergrundinformationen, Fragen und Antworten zum Thema (PDF zum Download)

Globale Schuldenkrise: Es braucht einen Schuldenerlass für Entwicklungsländer durch private Schweizer Gläubiger

Artikel teilen

Artikel

Mit kleinen Schritten zu mehr Steuertransparenz

05.10.2020, Finanzen und Steuern

Seit Juli ist es amtlich bestätigt: Die Schweiz gehört zu den grossen Gewinnerinnen des globalen Gewinnverschiebungsspiels multinationaler Konzerne. Rechtliche Schritte für mehr Steuertransparenz lassen indes weiter auf sich warten.

Pflegepersonal im Ronald Ross Spital in Mufulira, Sambia, wo Glencore eine grosse Kupfermine betreibt.

© Jason Larkin / Panos

Erstmals hat die OECD im Juli aggregierte Steuerdaten von Konzernen veröffentlicht. Und damit ein kleines bisschen Licht in die Blackbox geworfen, die das internationale Steuersystem für multinationale Konzerne nach wie vor darstellt. Ohne Transparenzvorschriften in der Rechnungslegung der Konzerne bleibt es für Aussenstehende allerdings weiterhin schwierig, die Steuerstrategien der grossen Unternehmen nachvollziehen zu können und auf Gewinnverschiebungs- und andere Steuervermeidungsaktivitäten hinzuweisen. Hier hilft auch das seit 2016 in vielen Ländern – seit 2017 auch in der Schweiz – eingeführte Country-by-Country-Reporting (CbCR) zwischen nationalen Steuerbehörden nur wenig.

Das CbCR für Steuerämter war nur ein kleiner Schritt in Richtung mehr Transparenz im globalen Steuersystem für multinationale Konzerne. Erstens weil ausgerechnet jene Länder im globalen Süden nicht von diesem Instrument profitieren können, in denen Konzernsteuervermeidung die negativsten Folgen zeitigt. Sie bleiben von diesem Informationsaustausch ausgeschlossen, weil sie die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllen (können). Zweitens ist es auch bei Steuerbehörden umstritten, ob dieser beschränkte Informationsaustausch von einigen Daten aus den Konzernbuchhaltungen wirklich genug Informationen liefert, um die Gewinnverschiebungen zwischen unterschiedlichen Einheiten in verschiedenen Ländern desselben Konzerns wirklich nachvollziehen zu können. Und selbst wenn die Behörden dazu fähig sind: Vielerorts fehlen die rechtlichen Grundlagen, um dagegen auch vorgehen zu können. Drittens ist dieses System eines ohne demokratische Checks & Balances: Öffentliche Institutionen, die mit Wirtschaftspolitik zu tun haben, befinden sich häufig im Sandwich zwischen Standortförderung und Sanktionierung von unlauteren Aktivitäten der Unternehmen. Auch deshalb sollten CbCR-Daten veröffentlicht werden, um es Journalistinnen, Wissenschaftlern, NGOs, Aktivisten und Politikerinnen zu ermöglichen, die entsprechenden Aktivitäten der Konzerne nachvollziehen zu können. Sie könnten so von den Konzernen Rechenschaft verlangen, ohne auf die Behörden angewiesen zu sein.

Trotz allem bringen die im Juli 2020 erstmals veröffentlichten OECD-Daten zu den Steueraufkommen von Konzernen in jenen Ländern, die am Informationsaustausch teilnehmen, ein wenig mehr Transparenz. Obwohl diese Daten aus dem ersten Berichtsjahr überhaupt stammen (2016) und erst Daten aus 26 Ländern und von 4000 Unternehmen beinhalten, wird damit einmal mehr deutlich: Der Schweizer Fiskus gehört zu den Hauptprofiteuren des dysfunktionalen globalen Steuersystems, das es multinationalen Konzernen ermöglicht, ihre Profite nicht dort zu versteuern, wo sie erarbeitet werden, sondern dort, wo sie sich am billigsten versteuern lassen – unter anderen eben in den Schweizer Tiefsteuerkantonen. Gleichzeitig ist die Informationslage zu den Steuerpraktiken der hiesigen Konzerne hierzulande noch schlechter als in EU-Tiefsteuergebieten wie Irland, den Niederlanden oder Luxemburg. Der Grund: Die Rechnungslegungspflichten verlangen in der Schweiz von Unternehmen noch weniger Transparenz über interne Finanzflüsse als das zum Beispiel in der EU der Fall ist. Umso dringlicher ist es, in der Schweiz mehr Steuertransparenz für Konzerne einzuführen.

Bekanntlich ist die Schweiz im Bereich der Steuerpolitik nur zu Fortschritten bereit, wenn sie aus dem Ausland unter entsprechenden Druck gesetzt wird. Ob sich dort in naher Zukunft etwas bewegt, ist zurzeit schwer vorauszusagen: Im November 2019 scheiterte im EU-Ministerrat in Brüssel ein Vorschlag der EU-Kommission und des Parlaments für ein öffentliches CbCR an der Stimmenthaltung des deutschen Finanzministers. Dieser heisst Olaf Scholz, ist Sozialdemokrat und 2021 Kanzlerkandidat der SPD. Ohne Unterstützung Deutschlands wird aber ein öffentliches CbCR auch in Brüssel in den nächsten Jahren nicht zu haben sein.

Mehr Steuergerechtigkeit in der und durch die Schweiz liegt notabene nicht nur im Interesse der Allgemeinheit im geprellten Ausland, sondern ist auch innenpolitisch sinnvoll: Eine Veröffentlichung von CbCR-Daten würde es einfacher machen, die Steueroptimierungspraktiken von Konzernen nachzuvollziehen, die nicht nur Staaten gegeneinander ausspielen, sondern auch Schweizer Kantone.

Artikel teilen

Artikel

Vom Regen in die Traufe?

05.10.2020, Finanzen und Steuern

Seit Anfang 2019 verhandeln über hundert Staaten im Rahmen des sogenannten Inclusive Framework der OECD über eine weitere Reform des globalen Konzernsteuersystems. Im Fokus steht die Digitalisierung der Konzerngeschäftsmodelle.

Die beteiligten Regierungen und das OECD-Sekretariat für Steuern haben zwei Reformsäulen definiert: Die erste soll eine Umverteilung der Besteuerungsrechte von den Sitzländern multinationaler Konzerne – darunter prominent die Schweiz – hin zu deren Absatzmärkten bringen. Im Rahmen der zweiten Säule wird die Einführung von Mechanismen verhandelt, die für einen effektiven globalen Mindeststeuersatz sorgen sollen.

Die beiden Säulen sollen das globale Steuersystem fairer machen, um das Problem wenigstens teilweise zu entschärfen, dass multinationale Konzerne ihre Steuern nicht vornehmlich dort zahlen, wo sie ihre Wertschöpfung erzielen, sondern dort, wo sie am wenigsten an den Fiskus abliefern müssen. Der Teufel steckt aber wie immer im Detail: Von den neuen Umverteilungsmechanismen unter Säule 1 würden die meisten ökonomisch benachteiligten Länder im globalen Süden nicht profitieren, denn sie sind meist weder Sitz- noch Absatzländer der Multis, sondern beherbergen deren Produktionsstätten: Speziell ausgeprägt ist das im Rohstoffsektor, der von den Reformen, die bei der OECD zurzeit diskutiert werden, just überhaupt nicht betroffen wäre. Zudem würde nur ein kleiner Teil der Gesamtgewinne der Konzerne umverteilt. Das Steuersystem bliebe eines, das die Sitzstaaten von Konzernen stark begünstigt. Die Schweizer Tiefsteuergebiete und der Bund würden bei einer allfälligen Verabschiedung dieser Massnahmen demnach kaum signifikant Gewinnsteuereinnahmen von Konzernen verlieren.

Unwahrscheinlich ist zudem, dass die Regeln für eine Mindestbesteuerung am Ende für alle beteiligten Staaten bindend wären. Allenfalls würden die Konzerne zu einem effektiven Mindeststeuersatz verpflichtet, der weit unter dem aktuellen globalen Durchschnitt von etwas unter 25% zu liegen käme. Am wahrscheinlichsten wären wohl 12,5% – also just etwa der Satz, mit dem die steuergünstigsten Kantone in der Schweiz Firmen anlocken. Für viele Länder des Südens, denen jedes Jahr Steuereinnahmen von Konzernen in Milliardenhöhe entgehen, wären die Verhandlungen einmal mehr ein Rennen vom Regen in die Traufe gewesen.

Das Expertenkomitee der UNO für internationale Kooperation in Steuersachen versucht nun, im Interesse einer wirklich globalen Lösung der OECD Konkurrenz zu machen und hat in diesem Sommer eine Konsultation zum Thema eingeleitet. In der UNO fehlen aber die institutionellen Strukturen, die es ihren Mitgliedsländern ermöglichen würden, unter ihrem Dach weltweit verbindliche Steuerregeln zu implementieren – affaire à suivre.

Artikel teilen

Artikel

Steuerwettbewerb, keine nachhaltige Strategie

09.12.2020, Finanzen und Steuern

Für die globale Finanzierung der UNO-Nachhaltigkeitsziele sind die Bekämpfung unlauterer Finanzflüsse und die Ressourcenmobilisierung vor allem in Entwicklungsländern zentral.

«Die Schweiz unterstützt das breit abgestützte Finanzierungskonzept der Addis Abeba Aktionsagenda, das sowohl die Mobilisierung nationaler wie internationaler Finanzflüsse vorsieht und worin die Politikkohärenz als wichtiger Pfeiler genannt wird. Unter dem Stichwort «Leave no one behind» legt die Schweiz wie die Agenda 2030 einen Fokus auf die am stärksten benachteiligten Menschen». Das schrieb der Bundesrat 2018 in seinem Länderbericht zur Umsetzung der Agenda 2030 durch die Schweiz. Eine Antwort auf die Frage, wie die Schweiz konkret zur öffentlichen Finanzierung der UNO-Nachhaltigkeitsziele beitragen wird, die gemäss Schätzungen der UNO insgesamt einen Finanzierungsbedarf von 7000 Milliarden jährlich bis 2030 hat, blieb der Bundesrat allerdings schuldig. Man konnte seither hoffen, dass er dies im Rahmen der Erarbeitung der «Strategie nachhaltige Entwicklung» (SNE) nachholen würde. Der Anfang November publizierte Vernehmlassungstext für diese Strategie zeigt nun: Diese Hoffnungen hat der Bundesrat vollends enttäuscht.

Im Entwurf der SNE stehen exakt zwei Sätze zur Frage, was die Schweiz als weltweit wichtigster Offshore-Finanzplatz und bedeutender Sitzstaat multinationaler Konzerne im Kampf gegen entwicklungsschädigende Steuerflucht, Geldwäscherei und Korruption unternehmen könnte. Auf Seite 29 schreibt der Bundesrat: «Die Schweiz setzt sich […] für die Eindämmung illegaler Finanzflüsse ein. Sie setzt sich auf internationaler und nationaler Ebene für die Entwicklung und Umsetzung wirksamer Standards zur Erhöhung der Transparenz sowie zur Vermeidung und Bekämpfung der illegalen Tatbestände ein, die diesen Finanzflüssen zugrunde liegen.» Das ist schon alles und deutlich weniger als das, was der Bundesrat vor zwei Jahren zur Umsetzung der Agenda 2030 schrieb. Das ist aus der Perspektive einer nachhaltigen Entwicklung, die nicht nur die Umsetzung der Agenda 2030 im Inland im Sinn hat, sondern auch an den globalen Einfluss des Finanz- und Handelszentrums Schweiz denkt, blanker Hohn.

Die Schweiz zieht Fluchtgelder an,…

Die Schweiz verfügt auch nach wie vor über keine Strategie, die den Abfluss von Steuermitteln aus Entwicklungsländern verhindern würde. Weiterhin entgehen diesen durch Steuerhinterziehung und Steueroptimierung Milliarden von Franken. Die Schweiz beherbergt immer noch den grössten Offshore-Finanzplatz der Welt: Ende 2019 verwalteten Schweizer Banken 25% aller weltweiten Vermögen: Gemäss den Zahlen der Schweizer Bankiervereinigung beträgt die Gesamtsumme der ausländischen Vermögen 3742,7 Milliarden Franken. Die Schweiz beherbergt als Tiefsteuergebiet für Unternehmen zudem hunderte Hauptsitze multinationaler Konzerne. Sowohl für den Abfluss von privaten Vermögen aus Entwicklungsländern als auch für Gewinnverschiebungen von Konzernen aus Produktionsländern des Südens in die Steueroasen des Nordens ist die Schweiz also prominent mitverantwortlich, da der automatische Informationsaustausch von Bankkundendaten und auch jener von Konzernbuchhaltungsdaten mit den meisten Entwicklungsländern (noch?) nicht funktioniert. Sie ist mit ihrer aktuellen Finanz- und Steuerpolitik zudem ein starker Treiber des globalen Steuerwettbewerbs, der für immer tiefere Steuersätze vor allem im Bereich der Unternehmensbesteuerung sorgt und viele Staaten zu immer weitergehenden Einschnitten in ihren Budgets zwingt. Dies bekommen wiederum die Bedürftigsten am meisten zu spüren.

… statt sie zu bekämpfen

Will die Schweiz in Zukunft ein Finanzplatz sein, dessen Geschäftsmodell den Zielen der Agenda 2030 nicht mehr zuwiderläuft, kann sie sich nicht einfach nur mit der Umsetzung der neuen Minimalstandards im Bereich der Steuertransparenz der OECD und der G20 begnügen. Sie wäre gut beraten, als prominenter «Global Player» in der Finanzindustrie vielmehr eine Vorreiterrolle für eine gerechte globale Umverteilung von privatem Reichtum und Konzernprofiten zu übernehmen. Das würde bedeuten, dass sie sich für eine wirklich globale Durchsetzung von Steuertransparenz sowohl im Bereich der Finanzkonten (verschiedene Formen des Informationsaustauschs zwischen Steuerbehörden) wie auch im Bereich der Unternehmensberichterstattung (Country-by-Country-Reporting) einsetzt. Auch die Entwicklungsländer könnten davon profitieren. Sie würden so wenigstens über einen Teil der Daten verfügen, die eine Voraussetzung dafür sind, dass Steuerbehörden den Abfluss ihrer Steuergelder in Steuerparadiese überhaupt unterbinden können. Dies wiederum ist nötig, wenn man Ländern des Südens ermöglichen will, zunehmend eigene Steuermittel für ihre nachhaltige Entwicklung zu generieren.

Artikel teilen

Artikel

«Ungleichheiten sind im System verwurzelt»

21.06.2021, Finanzen und Steuern, Agenda 2030

Stefano Zamagni, italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Präsident der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften, erklärt im Interview, weshalb ein Neuanfang mit der Zivilökonomie nicht mehr aufgeschoben werden kann.

Stefano Zamagni (ganz rechts im Bild) und verschiedene Kardinäle stellen im Jahr 2009 die päpstliche Enzyklika «Caritas in Veritate» vor: ein Aufruf, in der Wirtschaft auch die Bedürfnisse der Ärmsten zu berücksichtigen.

© Vincenzo Pinto / AFP210

global: Professor Zamagni, bereits im Juli letzten Jahres prognostizierte der «Sustainable Development Outlook 2020», dass bis zu 100 Millionen Menschen in die Armut abrutschen werden, während laut einem Bericht von Oxfam gleichzeitig eine Zunahme der Ungleichheiten in allen Ländern der Welt zu verzeichnen sein wird. Ist Covid-19, das «Ungleichheitsvirus», daran schuld?

Stefano Zamagni: Die Pandemie hat die Ungleichheit verschärft, aber sie ist nicht die Ursache. Die heutigen Ungleichheiten sind strukturell bedingt; das heisst, sie sind im System verwurzelt. Sie sind nicht auf schlechtes Verhalten von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen zurückzuführen, sondern hängen von der Art und Weise ab, wie die Regeln für wirtschaftliche, finanzielle und politische Institutionen geschrieben sind. Diese Regeln gehen auf das Jahr 1944 zurück, als sich die wichtigsten Industrieländer der westlichen Welt in Bretton Woods trafen: Bereits in den 1970er Jahren sahen wir die perversen Auswüchse dieser Regeln – ich denke da an Steueroasen −; danach folgten weitere. Die Frage der Patentierung von Gütern, die nicht privat, sondern Gemeingüter sind, wurde überhaupt nicht behandelt; die katastrophalen Folgen sehen wir heute, in Zeiten der Pandemie. Die Spielregeln beinhalten Anreize für Unternehmen, im Namen des Profits die Umwelt zu verschmutzen und Regenwälder abzuholzen.

Angesichts der wachsenden Kluft zwischen den Reichen und den neuen «mehrdimensionalen Armen» ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Daran erinnerte uns auch der internationale Kongress «Die Wirtschaft des Franziskus», der vom 19. bis 21. November 2020 in Assisi geplant und dann virtuell mit Jugendlichen aus der ganzen Welt durchgeführt wurde.

Ganz genau. Lassen Sie mich zunächst betonen, dass die Begriffe «Armut» und «Ungleichheit» nicht Synonyme sind. Gleich zu sein, bedeutet nicht, das gleiche Leben wie andere zu führen, sondern sich entscheiden zu können, anderen nicht gleich zu sein. Wenn wir die Verwirklichung der Gleichheit und somit auch der Diversität erreichen wollen, ist es zwingend notwendig, das derzeitige wirtschaftliche Paradigma aufzugeben, das von der Sentenz «homo homini lupus» (Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf) ausgeht. Es zeigt uns, wie man den Reichtum vermehrt, aber nicht, wie man ihn umverteilt, und kann deshalb die grossen Probleme unserer Gesellschaften nicht lösen. Dies kann stattdessen durch die Übernahme des Gedankens der Zivilökonomie geschehen, der von der Annahme ausgeht, dass jeder Mensch von Natur aus ein Freund eines anderen Menschen ist («homo homini natura amicus»). Wenn ich von der Idee ausgehe, dass die anderen potentielle Freunde sind, werde ich meine Beziehungen (auch ökonomische) anders gestalten, ohne den Gesamtnutzen zu maximieren, sondern um das Gemeinwohl anzustreben.

Wo stehen wir in Bezug auf die Rezeption dieses Wirtschaftsmodells in der Zivilgesellschaft und in der Geschäftswelt?

Ich glaube, wir können optimistisch sein. Vor allem, weil paradoxerweise die ersten, die ihre Bedeutung verstehen, die UnternehmerInnen selbst sind, die in zunehmender Zahl vom derzeitigen System der Marktwirtschaft negativ betroffen sind. Nehmen wir die vergangenen Monate, in denen die Pandemie Giganten wie Google und Amazon erheblich bereichert hat. Diese Unternehmen haben ihre Gewinne um Hunderte Milliarden Dollar gesteigert. Für andere UnternehmerInnen hingegen bedeuten die Pandemie-bedingten wirtschaftlichen Einschränkungen enorme Verluste. Die Tatsache, dass wir uns in einem System befinden, das den einen oder anderen bereichert oder verarmt, wird immer deutlicher und ist selbst für die Geschäftswelt inakzeptabel.

Wie Sie erwähnten, haben sowohl das Paradigma der politischen Ökonomie als auch das Paradigma der Zivilökonomie ihren Ursprung in Europa: Kann letzteres auch in anderen geografischen Kontexten funktionieren, etwa in Südamerika und anderen armen Ländern der Welt?

Sicher, denn die Zivilökonomie beruht auf anthropologischen Voraussetzungen und Prinzipien der Organisation wirtschaftlicher Tätigkeit, die auch im globalen Süden vorhanden sind. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: In Afrika gibt es das Wort «Ubuntu», das in den europäischen Sprachen keine Übersetzung hat und sich auf die Fähigkeit bezieht, gegenseitige Solidarität mit anderen auszudrücken. Diese Reziprozität ist zentral für das Paradigma der Zivilökonomie, die auch zum Gegenstand akademischer Forschung in Lateinamerika wird. Es bewegt sich etwas, auch wenn es Zeit brauchen wird, um das Erbe des kulturellen Kolonialismus zu beseitigen, eines Kolonialismus, der sowohl in der Praxis als auch in der Forschung das Paradigma des «homo oeconomicus» Kulturen auferlegt hat, für die die Maximierung des Eigeninteresses ein fremdes Konzept ist.

Zivilökonomie – ein Neuanfang

Die wiederkehrenden Wirtschaftskrisen der letzten Jahre haben deutlich gemacht, wie dringend es ist, über ein neues Wirtschafts- und Entwicklungsmodell nachzudenken, das inklusiver, auf das Gemeinwohl ausgerichtet und auf das Glück der Menschen bedacht ist. Die Zivilökonomie will der Wirtschaftstätigkeit ermöglichen, «eine typisch menschliche Dimension zurückzugewinnen», wie der Wirtschaftswissenschaftler Luigino Bruni, Förderer und Mitbegründer der «School of Civil Economy», betont. Der Staat, der Markt und die Zivilgesellschaft sind aufgerufen, Konzepte wie Reziprozität und Respekt vor der Person in den Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns, aber auch der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, in der Technologie und den politischen Institutionen zu stellen. Konkret bedeutet dies, den Fokus bei jeder Entscheidung auf die Folgen für die beteiligten ArbeiterInnen, die Umwelt, die Entlohnung und die Landnutzung zu richten.

Die Eckpfeiler der Zivilökonomie stehen auch im Zentrum der Agenda 2030, die 2015 von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde. Deren 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstreichen die Dringlichkeit eines Kurswechsels und fordern ein stärkeres gemeinsames Engagement zum Schutz von Gesundheit, Bildung, Arbeit, Umwelt und kollektivem Wohlbefinden. Dieser Aufruf richtet sich an alle: an die Regierungen, öffentliche Einrichtungen und an private Organisationen. Auch jede/r Einzelne ist eingeladen, den Übergang aktiv mitzugestalten, bei dem Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung zentrale Faktoren für die Entwicklung des Planeten sind.

Artikel teilen

Artikel

So schützt die Schweiz ihre Pharmakonzerne

24.06.2021, Finanzen und Steuern

Während dem globalen Süden im Kampf gegen die Pandemie Milliarden Impfdosen fehlen, verschieben Pharmakonzerne ihre exorbitanten Gewinne in Tiefsteuergebiete. Der Patentschutz ist auch ein Auswuchs des schweizerischen Steuernationalismus.

Die von der G7 im Juni beschlossene Mindeststeuer fällt global nicht ins Gewicht: Ob der Pharmasektor seine Gewinne in Europa oder Nordamerika versteuert, ist für die Länder des Südens sekundär.

© Keystone / Image Source

Nach einem Jahr Pandemie wurde in diesem Frühling klar: Die globale Pharmaindustrie gehört zu den grossen Corona-Gewinnerinnen. Das zeigen die aktuellen Geschäftszahlen und Gewinnprognosen vieler Pharmakonzerne. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Herstellern der Impfstoffe gegen Covid-19. So meldete Moderna kürzlich, dass man mit seinen Impfdosen in diesem Jahr einen Umsatz von 19,2 Milliarden Dollar erzielen werde. Pfizer gab 26 Milliarden an, BioNTech 15 Milliarden. Moderna verbuchte allein im ersten Quartal einen Reingewinn von 1,2 Milliarden Dollar, was einer Gewinnmarge von 65% entspricht. Dafür, dass die Impfstoffhersteller zu Beginn der Pandemie beteuert hatten, mit der Impfstoffherstellung keine Gewinnabsichten zu hegen, sind das erstaunliche Zahlen. Der Impfstoff aus diesem Haus ist denn momentan auch der teuerste auf dem Markt.

Bekommt die Pharmaindustrie mehr, als sie bezahlt?

Wenn man sich allerdings die Geschäftsmodelle der Pharmariesen genauer anschaut, ist die Überraschung schon weniger gross. Die NGO Public Eye hat diese kürzlich in einem ausführlichen Bericht («Big Pharma takes it all») analysiert. Ein zentrales Instrument zur Gewinnmaximierung der Pharmabranche ist die Patentierung der Wirkstoffe, die ihren Medikamenten zu Grunde liegen. Während allein im Jahr 2020 in die Forschung und Entwicklung dieser Wirkstoffe durch intensive Kooperationen mit Universitäten gemäss Public Eye weltweit öffentliche Gelder in der Höhe von 93 Milliarden Euro flossen, sollen die Patente dafür sorgen, dass von den Erlösen aus dem Medikamentenverkauf ausschliesslich jene Konzerne profitieren, die die Wirkstoffe (mit-)entwickelt haben. Dritte dürfen die Wirkstoffe ohne Lizenzkauf bei den Eigentümern nicht herstellen und auch nicht verkaufen. Durchgesetzt werden diese Regeln seit 25 Jahren im Rahmen des TRIPS-Abkommens über «handelsbezogene Aspekte geistiger Eigentumsrechte» (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), das 1995 auf Druck der reichen Länder des Nordens und gegen den Willen der meisten Länder des Südens unterzeichnet wurde. Seither ist die Praxis der technologischen Nachahmung verboten. Spätestens in der Corona-Pandemie ist das TRIPS-Übereinkommen zum globalen Gesundheitsrisiko geworden: Der Patentschutz sorgt für eine künstliche Knappheit der Impfstoffe, treibt so die Preise in die Höhe und erschwert eine faire und möglichst effektive Verteilung in der ganzen Welt.

Das geht primär auf Kosten der Menschen in einkommensschwachen Ländern des globalen Südens, die sich keine private und teure Gesundheitsversorgung leisten können. Während in den reichen Ländern Nordamerikas und Europas gemäss dem Blog «Our World in Data» schon 58 bzw. 43 Impfungen pro hundert EinwohnerInnen verabreicht wurden, sind es in Afrika erst zwei. Asien und Südamerika liegen mit einer Quote von 18 bzw. 24 dazwischen. Aber auch die breite Bevölkerung in reichen Ländern zahlt für die Patente der Pharmaindustrie drauf: Sie leistet mit ihren Steuern nicht nur einen entscheidenden Beitrag zu deren Forschung und Entwicklung, sondern ist wegen der künstlichen Verknappung der Produktion vieler Medikamente mit höheren Kosten des gesamten Gesundheitswesens konfrontiert. Das Fazit von Public Eye stimmt in dieser Hinsicht sehr bedenklich: «Wie sehr die Entwicklung neuer Medikamente von öffentlichen Geldern abhängt, hat sich noch nie stärker gezeigt als in dieser Pandemie. Da dies in den Preisfestsetzungsmechanismen politisch ignoriert wird, zahlt die Bevölkerung gleich doppelt: Mit ihren Steuern subventioniert sie die Pharmakonzerne stark, gleichzeitig ist sie gezwungen, unregulierte und überhöhte Preise für Medikamente zu bezahlen und damit zu den kolossalen Gewinnen von Big Pharma beizutragen.»

Damit aber nicht genug: Die Bevölkerung alimentiert die Pharmaindustrie nicht nur mit ihren Steuern; den Konzernen gewährt das heutige internationale Konzernsteuersystem auch noch zahlreiche Vorteile zur Umgehung ihrer Steuerpflicht. Die Konzerne können ihre eigenen Steuern auf Gewinne aus geistigem Eigentum, aber auch aus anderen Formen von Unternehmensgewinnen, stark reduzieren, ohne dabei notwendigerweise geltendes Recht zu brechen. Diese Möglichkeiten sind aus der Sicht jener Länder, in denen die Pharmakonzerne ihre Sitze haben und finanzstarke Tochtergesellschaften betreiben, auch ein Wettbewerb um ihre globalen Gewinne. Vornehmlich kleine Länder des reichen Nordens ohne grosse Absatzmärkte für Medikamente locken Unternehmen durch möglichst günstige Konditionen für den Import von Patenten und eine tiefe Besteuerung von Gewinnen aus geistigem Eigentum an. Davon profitieren wiederum die Konzerne, die ihre Steuern nicht primär dort bezahlen müssen, wo sie durch die pharmazeutische Forschung und die Entwicklung neuer Wirkstoffe einerseits und den Verkauf ihrer patentierten Medikamente andererseits tatsächlich ihre Wertschöpfung erzielen, sondern dort, wo sie auf diese Gewinne am wenigsten Steuern bezahlen.

Tiefsteuergebiet für geistiges Eigentum

Die Schweiz mischt in diesem Verteilkampf um die Gewinne der multinationalen Konzerne intensiv mit. Gemessen an ihrer Bevölkerungszahl beherbergt sie von den 500 grössten Konzernen der Welt am meisten (14). Darunter die Basler Pharmariesen Novartis und Roche, die Nummer 3 und 4 im Ranking der grössten Pharmakonzerne der Welt und hinter sechs Rohstoffriesen und dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé die Nummer 7 und 8 der grössten Firmen mit Hauptsitz in der Schweiz überhaupt. Ausserdem haben deren grosse Konkurrenten aus dem Ausland fast ausnahmslos Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen in der Schweiz. Gemäss der transnationalen Forschungsgruppe «Economists without Borders» um den kalifornisch-französischen Ökonomen Gabriel Zucman entzieht die Schweiz anderen Ländern jährlich Gewinnsteuersubstrat in der Höhe von 98 Milliarden Franken. Daraus resultieren Steuereinnahmen in der Höhe von 7,3 Milliarden Franken. Das heisst, dass 38% der Unternehmenssteuereinnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden aus Gewinnverschiebungen stammen. Diese 7,3 Milliarden Steuereinnahmen in der Schweiz entsprechen übrigens mehr als einem Drittel der gesamten Kosten, die in den 69 ärmsten Ländern der Welt insgesamt für deren Gesundheitswesen anfallen (19,7 Milliarden Dollar).

In dieser Rechnung sind allerdings mutmassliche Gewinnverschiebungen aus vielen afrikanischen und asiatischen Ländern gar nicht inbegriffen, weil dort die entsprechende Datenlage für solche ökonomischen Analysen oft zu schlecht ist. Angesichts der Tatsache, dass auch viele dort tätige Rohstoff- und Nahrungsmittelkonzerne ihre Handels- und Verwaltungseinheiten in der Schweiz stationiert haben, liegt die Vermutung nahe, dass auch aus diesen Ländern empfindliche Summen in die Schweiz verschoben werden. Wie Zucman und KollegInnen gezeigt haben, weisen die Unternehmensteile ausländischer Konzerne in der Schweiz im Vergleich zu ihren exorbitant hohen Gewinnen in der Regel eine erstaunlich tiefe Lohnsumme ihrer Mitarbeitenden aus. Verglichen mit einheimischen Firmen liegen ihre Gewinnmargen um ein Vielfaches höher. Damit liegt der Verdacht nahe, dass diese hohen Gewinne nicht in der Schweiz erarbeitet, sondern als Buchhaltungsgewinne in die Schweiz verschoben werden.

Bei diesen Gewinnverschiebungen machen sich die Konzerne Anomalien des heutigen internationalen Konzernsteuersystems zu Nutze. Dieses basiert auf dem sogenannten Fremdvergleichsgrundsatz (Arm’s lengths principle) und ist gleichzeitig seine zentrale Schwäche. Multinationale Konzerne werden so nicht als globale Einheit besteuert; das Steuerrecht behandelt jede einzelne Konzerneinheit immer noch als eigenständige Firma. Zwischen den einzelnen Konzerneinheiten in den verschiedenen Ländern finden allerdings tagtäglich unzählige Finanztransaktionen statt: im Zusammenhang mit Dienstleistungen, materiellen Gütern, Beteiligungsrechten, Darlehen und – für den Pharmasektor besonders relevant – eben auch immateriellen Gütern wie Marken, Lizenzen und Patente.

Zentral bei der Nutzung von Patenten als Steueroptimierungsvehikel ist der Umstand, dass Patente nicht unbedingt dort angemeldet und angesiedelt werden, wo die Erfindung, die sie schützen, auch entwickelt wurde, sondern dort, wo sich das auch steuertechnisch lohnt. Tochtergesellschaften ausländischer Pharmafirmen, die in Zug oder anderen Tiefsteuerkantonen angesiedelt sind, können so als Patenthalter auftreten und Lizenzen für die Nutzung dieser Patente an andere Gesellschaften des gleichen Konzerns vergeben.

Auffallend ist auch die atemberaubende Arbeitsproduktivität der Schweizer Pharmaindustrie: Gemäss dem Branchenverband Interpharma erzielt sie pro Arbeitsplatz fünfmal mehr Wertschöpfung als der gesamtwirtschaftliche Durchschnitt und liegt auch noch deutlich vor dem Finanzsektor an der Spitze. Welchen Anteil an dieser Wertschöpfung konzerninterne Lizenzzahlungen, Gebühren und Zinsen für bestimmte konzerninterne Dienstleistungen oder Kredite haben, weist Interpharma nicht aus, konstatiert aber stolz, dass zwei Drittel des gesamten Produktivitätswachstums der Schweizer Volkswirtschaft zwischen 2008 und 2018 dem Pharmasektor zu verdanken seien. Gleichzeitig beschäftigen sowohl Roche wie Novartis über 85% ihrer Angestellten im Ausland (Stand 2018).

«No borders no nations» für Patente

Es ist angesichts dieser Zahlen wenig erstaunlich, dass eine Mehrheit der Schweizer Politik speziell die Pharmaindustrie im Blick hat, wenn es darum geht, das Schweizer Konzernsteuermodell immer wieder mit den sich entwickelnden internationalen Regeln einerseits und den Bedürfnissen der Schweizer Wirtschaft andererseits in Einklang zu bringen. So wurden mit der Einführung der letzten Unternehmenssteuerreform im Rahmen der STAF (Steuerreform und AHV-Finanzierung) ab 2020 die alten, auch für die Pharma wichtigen, international aber nicht mehr akzeptierten Steuerprivilegien für Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften durch neue ersetzt, die den aktuellen Besteuerungsregeln der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die in diesem Gebiet die massgebende multilaterale Organisation ist) entsprechen. In der STAF wurden vor allem zwei neue Steueroptimierungsvehikel auf die Bedürfnisse der Pharmabranche ausgerichtet, einerseits der Abzug auf Forschung&Entwicklung (F&E-Abzug) und andererseits die Patentbox. Beide Vehikel ermöglichen eine Reduktion der sogenannten Bemessungsgrundlage für den steuerbaren Gewinn eines Unternehmens, also eine Reduktion des Gewinnanteils, der überhaupt versteuert werden muss. Dadurch reduziert sich der effektive Steuersatz auf den Gewinn eines Konzerns, der sich aus der Kombination der Bemessungsgrundlage und des gesetzlich festgeschriebenen Steuersatzes ergibt. Während der F&E-Abzug am Beginn der Wirkstoffproduktion ansetzt, tut das die Patentbox am Ende: Ersterer erlaubt den Abzug der Kosten für F&E von Gewinnen, die aus Produkten stammen, die auf die entsprechenden F&E-Investitionen zurückgehen. Zweitere erlaubt zu einem gewissen Prozentsatz (je nach Kanton verschieden) den Abzug von Gewinnen, die auf eine für die Patentbox qualifizierende Erfindung zurückgehen, vom gesamten steuerbaren Gewinn. De jure würden sich in der Schweiz nur Gewinne auf patentierten Erfindungen für die Patentbox qualifizieren, die auch in der Schweiz entwickelt wurden. De facto erweist sich die exakte Zuordnung einer bestimmten Innovation oder Erfindung zu einem bestimmten Forschungsstandort als schwierig – unter anderem auch deswegen, weil Patente nicht dort angemeldet und gehalten werden müssen, wo die Erfindung entwickelt wurde. Dasselbe gilt wiederum auch für die Allokation der Kosten im Bereich F&E.

Die Pharmakonzerne können also ihr Patentmanagement ganz legal zur Steuerreduktion einsetzen. Erneut ist es die Firma, die gewinnt, und die öffentliche Hand, die verliert. Das zeigt die zentrale Bedeutung, die Patente für die Geschäftsmodelle der Pharmakonzerne haben. Es zeigt aber auch die zentrale Bedeutung der Patente für das Geschäftsmodell des Schweizer Fiskus: Die sich daraus ergebenden Tiefsteuerregime sollen – so das standortpolitische Kalkül – Anreize für die Konzerne schaffen, möglichst viele ihrer globalen Gewinne in der Schweiz zu verbuchen. Obwohl die Steuersätze hier geringer sind, soll angesichts der hohen Gewinnsummen, die dann in der Schweiz versteuert werden müssen, am Ende auch mehr für den Schweizer Fiskus herausspringen. Diese steuerpolitische Bedeutung des geistigen Eigentums mag auch teilweise erklären, weshalb sich der Bundesrat vehement gegen die vorübergehende Aufhebung des Patentschutzes auf Covid-Impfstoffen einsetzt. Dies obwohl mittlerweile sogar die US-Regierung und die EU-Kommission damit einverstanden sind, um die Produktion der Impfstoffe anzukurbeln und ärmeren Ländern so einen besseren Zugang zu den Impfstoffen zu ermöglichen.

In einem Interview mit der «Financial Times» beschwört Roche-Chef Severin Schwan eine Verstaatlichung der Pharmafirmen wie in der DDR und bekämpft einen Präzedenzfall, der eine generelle Aufweichung der jetzigen, sehr restriktiven Politik zum geistigen Eigentum sowie Verluste für den Fiskus gewisser Kantone und des Bundes zur Folge hätte. Die Leidtragenden dieses Steuernationalismus sind aber einmal mehr die Menschen im globalen Süden, die so noch länger auf ihre Covid-Impfung warten müssen und notabene auf eine funktionierende öffentliche Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Genau diese untergraben auch Pharmakonzerne, wenn sie Gewinne dort abziehen und in Tiefsteuergebiete wie die Schweiz verschieben.

Artikel teilen

Positionspapier

Steuereinnahmen müssen in den globalen Süden

10.03.2022, Finanzen und Steuern

Mit der Einführung der OECD-Mindeststeuer wird die Schweiz zusätzliche Steuereinnahmen aus den Gewinnen multinationaler Konzerne erzielen. In ihrem Positionspapier fordert Alliance Sud, dass auch arme Länder des globalen Südens davon profitieren.

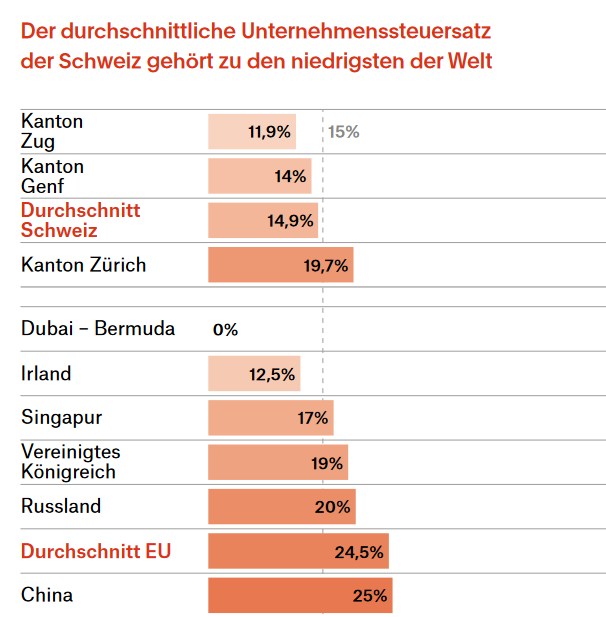

Unternehmenssteuersätze in ausgewählten Ländern und Schweizer Kantonen im Jahr 2021. Quelle: KPMG-Bericht «Clarity on Swiss Taxes» 2021.

© Alliance Sud / global

Mit der Einführung der OECD-Mindeststeuer wird die Schweiz zusätzliche Steuereinnahmen aus den Gewinnen multinationaler Konzerne erzielen. Ein Teil dieser Gewinne wird in armen Ländern erwirtschaftet, aber in der Schweiz versteuert. Alliance Sud fordert deshalb von Bundesrat und Parlament dafür zu sorgen, dass die Schweiz einen Teil dieser zusätzlichen Einnahmen an arme Produktionsländer der Konzerne zurückgibt – andernfalls behalten wir uns für die Volksabstimmung im Juni 2023 eine Nein-Parole vor.

Alliance Sud, das Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, begrüsst es, dass der Bundesrat die neue Mindeststeuer für multinationale Konzerne der OECD in der Schweiz umsetzen will. Damit würde die Schweiz einen Beitrag leisten, um die schädliche Abwärtsspirale bei den Konzernsteuern sowohl international wie auch zwischen den Kantonen zu bremsen.

Wie das Positionspapier von Alliance Sud zeigt, werden arme Länder des globalen Südens von dieser Einführung nicht profitieren. Vor allem für Schweizer Rohstoffkonzerne wird es sich auch mit der Mindeststeuer weiterhin lohnen, in der Schweiz Steuerdumping auf Kosten der Ärmsten der Welt zu betreiben. Aus zwei Gründen, wie Dominik Gross, Experte für Steuerpolitik bei Alliance Sud, sagt: Der Mindeststeuersatz ist mit 15% viel zu tief. Rohstoffländer im globalen Süden haben Gewinnsteuersätze zwischen 25% und 35%.“ Auf Grund dieser Differenz werden diese ihre Gewinne weiterhin nicht dort versteuern, wo sie ihr Nickel schürfen oder ihr Palmöl herstellen, sondern in den Schweizer Tiefsteuerkantonen, wo ihr Management sitzt und sie trotz Mindeststeuer viel weniger Steuern bezahlen. „Zudem könnten Entwicklungsländer, in denen die Konzerne Tochterfirmen betreiben, von der Mindeststeuer nur dann profitieren, wenn reiche Länder wie die Schweiz, in denen die Konzerne ihre Konzernobergesellschaften haben, darauf verzichten. Eine krasse Benachteiligung!“, sagt Gross. Kantone wie Zug oder Genf werden mit der Einführung der Mindeststeuer noch mehr Steuereinnahmen aus Gewinnen von Konzernen generieren, die ihre Profite in Ländern machen, wo sie ihre Profite in armen Ländern machen, die dringend auf mehr Steuereinnahmen angewiesen sind.

Gewinnverschiebungen auf Kosten der Ärmsten

In einem Bericht vom letzten Oktober zeigten Alliance Sud und weitere NGOs, wie der Palmöl- und Kautschuk-Konzern Socfin in Liberia und Sierra Leone wie zu Kolonialzeiten Arbeits- und Landrechte verletzt und gleichzeitig in Fribourg Steuern spart. Jüngst sorgte der Bergbaukonzern Solway mit Sitz in der Steueroase Zug für schlechte Schlagzeilen, weil er in seiner Nickel-Mine in Guatemala Wasser und Luft verschmutzt und die entsprechenden Folgen zu vertuschen versucht hat.

Dominik Gross: „Es darf nicht sein, dass Schweizer Kantone dank solchen schmutzigen Geschäften noch zusätzliche Steuereinnahmen erhalten. Diese Steuereinnahmen gehören den Produktionsländern der Konzerne, damit sie mit ihnen eine sozialere und ökologischere Wirtschaft aufbauen können.“

Weitere Informationen:

Dominik Gross, Experte für Steuer- und Finanzpolitik bei Alliance Sud, +4178 838 40 79, dominik.gross@alliancesud.ch

Positionspapier: die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer für multinationale Konzerne in der Schweiz aus der Sicht von Alliance Sud

Artikel teilen