Technisch ist die Mindeststeuer zweifellos sehr kompliziert, aus einer streng innenpolitischen Sicht ist ihre Rechnung aber sehr einfach. Der ehemalige Schweizer Finanzminister Ueli Maurer hatte diese denn auch sehr schnell gemacht, als der Bundesrat die Vorlage zur nationalen Umsetzung der Mindeststeuer im Juni letzten Jahres vorstellte: «Wenn die Schweiz das zusätzliche Geld nicht nimmt, werden es andere tun», sagte er.

Wer sich wie Alliance Sud für mehr globale Steuergerechtigkeit einsetzt, muss die Rechnung allerdings genau umgekehrt machen: Länder im Globalen Süden, die Tochtergesellschaften von Schweizer Unternehmen beherbergen, bekommen das zusätzliche Geld nur, wenn die Schweiz es nicht nimmt. Kernstück der Schweizer Umsetzung der Mindeststeuer ist eine sogenannte nationale Ergänzungssteuer (in der Sprache der OECD «Domestic Minimum Top-up tax, DMTT)»). Diese sorgt dafür, dass multinationale Konzerne, die auf ihre in der Schweiz verbuchten Gewinne bisher weniger als 15% Steuern zahlten, neu mit zusätzlichen Steuerprozenten belegt werden, die die effektiven Steuersätze in Zukunft auf das OECD-Minimum von 15% anheben. Ein Beispiel: Ein Rohstoffkonzern im Kanton Zug hat bisher 11% Gewinnsteuer bezahlt. In Zukunft muss er die Differenz von 4% zusätzlich entrichten.

So weit, so gut, die nationale Ergänzungssteuer hat aber aus entwicklungspolitischer Sicht einen grossen Haken: Die gesamten zusätzlichen Steuereinnahmen bleiben im Kanton Zug, wo der Rohstoffkonzern seinen Sitz hat. Die Länder im Globalen Süden, wo der Konzern seine Rohstoffe abbaut, die er dann von Zug aus handelt, gehen leer aus. Zu Unrecht: Denn oft sind die Gewinne, die Konzerne in der Schweiz versteuern, nicht hier erarbeitet worden, sondern in den Produktionsländern im Globalen Süden − bei einem Rohstoffkonzern etwa in einer Kupfermine in einem afrikanischen Land. Länder im Globalen Süden, in denen Schweizer Konzerne Tochtergesellschaften betreiben, kriegen das Geld aus der Mindeststeuer nur, wenn es die Schweiz nicht nimmt. Sprich, wenn die Schweiz die nationale Ergänzungssteuer nicht einführt. Das könnte sie problemlos tun, denn im Unterschied zur letzten internationalen Unternehmenssteuerreform setzen OECD, G20 und die EU dieses Mal nicht auf Sanktionen gegenüber Ländern, die nicht mitziehen, sondern auf genau jene volkswirtschaftlichen Anreize, die Ueli Maurer im obigen Zitat so schön auf den Punkt gebracht hat.

Die Schweizer Umsetzung ist kein Beitrag zu mehr globaler Steuergerechtigkeit

Für wirtschaftlich benachteiligte Länder im Globalen Süden, in denen Schweizer Konzerne tätig sind, ist die Mindeststeuer aus den folgenden Gründen kein Fortschritt, ja sogar ein Rückschritt:

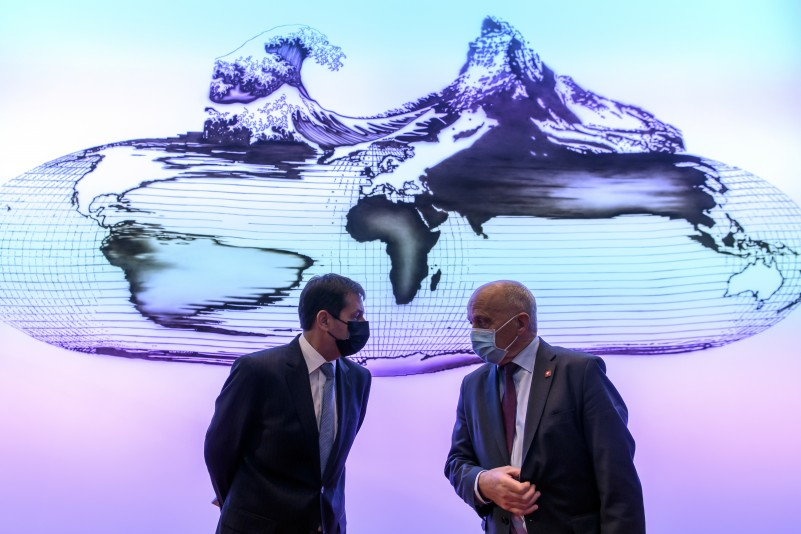

a) Der Steuersatz der Mindeststeuer ist viel zu tief: Die Gewinnsteuersätze in den Produktionsländern des Globalen Südens liegen in aller Regel zwischen 25% und 35%. Die viel tiefere Mindeststeuer von 15% sichert ihnen keine zusätzlichen Steuereinnahmen. Im Frühling 2021 hatten die USA unter der neuen demokratischen Regierung Biden noch 21% Mindeststeuersatz gefordert. Dann verhandelte die Schweiz gemeinsam mit anderen Tiefsteuerländern wie Irland und Luxemburg diesen erfolgreich hinunter. Das zeigt ein Brief von Ueli Maurer an den OECD-Generalsekretär Mathias Cormann vom Herbst 2021.

b) Die Mindeststeuer unterbindet Gewinnverschiebungen nicht: Multinationale Konzerne verschieben ihre Gewinne, die sie mit der Produktion in Ländern mit hohen Steuersätzen erzielen, in Tiefsteuerländer mit sehr tiefen Steuersätzen. Damit sparen sie viele Steuern in den Produktionsländern, ermöglichen es aber gleichzeitig Schweizer Kantonen, zu niedrigen Steuersätzen Gewinne zu versteuern, die gar nicht in der Schweiz erarbeitet wurden. Das zeigt etwa der Fall des schweizerisch-luxemburgischen Agrarrohstoffhändlers Socfin. Zudem zeigen Analysen von Ökonom:innen um den Standford-Professor Gabriel Zucman, dass multinationale Konzerne im letzten Jahr 111 Milliarden Dollar Gewinne in die Schweiz verschoben. 39 Prozent der gesamten Schweizer Gewinnsteuereinnahmen von insgesamt 22,7 Milliarden Dollar stammen aus Gewinnverschiebungen. In dieser Rechnung sind die Gewinnverschiebungen aus vielen Ländern des Südens allerdings noch gar nicht enthalten, weil dort die nötigen Steuerdaten für solche Berechnungen fehlen. Fälle wie der oben erwähnte von Socfin in Fribourg zeigen aber, dass damit gerechnet werden muss, dass die entsprechenden Beträge solcher Gewinnverschiebungen noch viel höher sind. Aus einer Studie der Ökonomen Petr Janský und Miroslav Palanský von 2019 geht hervor, dass jährlich mindestens rund 80 Milliarden Euro an Gewinnen aus Entwicklungsländern in Tiefsteuerländer wie die Schweiz verschoben werden. Wie viel von diesem Geld genau in der Schweiz landet, lässt sich aber aufgrund der erwähnten Datenprobleme in den Herkunftsländern und auch wegen der Intransparenz der Schweizer Rechnungslegungsstandards bis heute nicht sagen. Auch mit der Einführung der Mindeststeuer bleibt die Schweiz als Zielland von Gewinnverschiebungen aus Entwicklungsländern so attraktiv wie bisher.

c) Die Mindeststeuer beschneidet die Steuerautonomie von Ländern des Südens: Länder im Globalen Süden, die die Mindeststeuer einführen, werden in der Ausgestaltung ihrer eigenen Steuergesetze eingeschränkt. Führen sie die Mindeststeuer ebenfalls ein, können diese Länder unilaterale Massnahmen, wie zum Beispiel eine Quellensteuer auf konzerninternen, grenzüberschreitenden Zahlungen, die über 9% liegt (das ist die Schwelle, die gemäss den neuen OECD-Regeln noch erlaubt ist) nicht mehr anwenden. Quellensteuern mit Steuersätzen, die im Bereich der regulären Besteuerung von Unternehmen in diesen Ländern liegen (in der Regel über 20%), sind aber ein probates Mittel im Kampf gegen Gewinnverschiebungen. Wenn diese nur noch eingeschränkt anwendbar sind, führt das in den betroffenen Ländern zu zusätzlichen Steuerausfällen. Führen diese Länder aus diesen Gründen die Mindeststeuer hingegen nicht ein, müssen sie akzeptieren, dass die Schweiz das gesamte zusätzliche Steuersubstrat aus der Mindeststeuer abschöpft. Der Druck auf diese Länder steigt so, ihre Steuersätze für Konzerne zu senken, um die Differenz zu den Steuersätzen in der Schweiz und anderen Tiefsteuerländern zu verringern und so den Anreiz für Gewinnverschiebungen zu reduzieren: Aus dem „Race to the bottom“ würde ein „Race to the minimum“.

Standortförderungsmassnahmen zugunsten der Konzerne mit Mindeststeuereinnahmen

Gemäss dem Willen des Parlaments sollen nur 25% der Mehreinnahmen aus der Mindeststeuer beim Bund bleiben. Die restlichen 75% gehen an die Kantone. Profitieren werden vor allem die beiden prominenten Konzerntiefsteuergebiete Zug (Rohstoffhändler) und Basel-Stadt (Pharma). Wie das zusätzliche Steuergeld eingesetzt werden soll, ist auch bereits grösstenteils klar. Beim Bund sollen die Einnahmen gemäss Bundesbeschluss explizit für Standortförderungsmassnahmen verwendet werden. Viele Kantone haben solche ebenfalls bereits angekündigt – wahrscheinlich vor allem in Form von Senkungen der Kapitalsteuern oder jener von natürlichen Personen mit hohen Einkommen (sprich von Konzern-Managern). Auch neue Spezialarrangements zwischen den kantonalen Steuerbehörden und den Konzernen, bei denen der Staat einen Teil der Betriebskosten der Firmen übernimmt, Forschungsförderungsmassnahmen für (pharmanahe) Start-ups (in Basel) oder sogar direkte Subventionierungen von Löhnen in den Konzernen werden diskutiert.

Kurz: Die Mehreinnahmen aus der Mindeststeuer sollen in der Schweiz nicht zugunsten der Allgemeinheit eingesetzt werden, wie das die Linke im Parlament verlangte, sondern an die Konzerne zurückfliessen. Mehreinnahmen notabene, die in der Regel aus Gewinnverschiebungen der Konzerne aus Ländern mit Steuersätzen von über 20 oder 25 Prozent resultieren. Aus Sicht der Konzerne ist das eine sehr raffinierte Geschichte: Jene Steuereinnahmen, um die Schweizer Konzerne andere Länder prellen, indem sie ihre Gewinne in die Schweiz verschieben und hier zu viel tieferen Sätzen versteuern lassen, sollen in der Schweiz nun ausgerechnet wieder zugunsten genau dieser Konzerne eingesetzt werden. Kein Wunder, wollen die Konzernverbände wie Economiesuisse oder Swiss Holdings diese Reform unbedingt – auch wenn ihre Mitglieder auf den ersten Blick mehr Steuern zahlen müssen als bisher.

Steuerschlupflöcher untergraben die Mindeststeuer zusätzlich

Damit aber nicht genug: Das Umsetzungskonzept der Mindeststeuer, wie es der Bundesrat dem Parlament vorgelegt hat, ist nämlich auch noch voller Steuerschlupflöcher. Auch um diese haben sich National- und Ständerat in den letzten Monaten nicht gekümmert. So besteht ein gewisses Risiko, dass die Mindeststeuer wider Erwarten gar nicht zu signifikanten Mehreinnahmen in der Schweiz führen wird. Der Verdacht liegt deshalb nahe, dass die bürgerliche Mehrheit in Bern die Mindeststeuer vor allem einführen will, um Schweizer Konzerne vor zusätzlicher Besteuerung in anderen Ländern zu schützen.

Das geht letztlich auf Kosten sowohl der breiten Bevölkerungen in der Schweiz wie auch in der ganzen Welt: Schweizer Konzerne in armen Ländern des Globalen Südens beuten nicht nur Arbeitskräfte aus oder verschmutzen die Umwelt: Sie verhindern mit ihrem dortigen Steuerdumping auch noch den Aufbau von guten Bildungs-, Gesundheits- und Infrastruktursystemen.

Das Schweizer Unternehmenssteuerrecht kommt ihnen dabei entscheidend zu Hilfe. Alliance Sud kann eine weitere Konzernsteuerreform, von der letztlich vor allem die Konzerne selbst profitieren, nicht akzeptieren. Sie schadet den Entwicklungsländern direkt. Stattdessen sollte die Schweiz auf die Einführung der Mindeststeuer verzichten und so den Produktionsländern von Schweizer Konzernen die Möglichkeit geben, diese nach ihrem eigenen Gutdünken zu besteuern.