Artikel teilen

Artikel

Ein Nein zu Doping reicht nicht mehr

07.10.2018, Finanzen und Steuern

Referendum zur Steuervorlage 17 hin oder her: Die progressiven Kräfte in der Steuerpolitik müssen für den Schweizer Fiskus eine nachhaltige Alternative zum Gewinnverschiebungsdoping aus dem Ausland entwickeln.

Briefkastenfirmen gehören seit achtzig Jahren zum Steuer-Geschäftsmodell der Schweiz.

© Niklaus Stauss / Keystone

Ausgerechnet die NZZ, das Leibblatt des Unternehmensstandorts Schweiz, brachte es in ihrer Besprechung der Alliance Sud-Studie1 zur Steuerreform 17 (SV17) auf den Punkt.«Im Kern geht es aus Schweizer Sicht um die Abwägung zwischen „Steuergerechtigkeit“ und Maximierung der Steuererträge. […] Bei Steuerprivilegien gilt Ähnliches wie beim Doping im Radsport: Es gibt manche Argumente dagegen, doch die Kernargumente dafür („die anderen machen es auch“ oder „ich kann mir einen Vorteil verschaffen") sind oft unwiderstehlich.“»

Exemplarisch zeigt die seit 2014 laufende Debatte zur dritten Unternehmenssteuerreform seit 1998, wie tief die Schweizer Unternehmenssteuerpolitik tatsächlich im Dopingsumpf steckt. Im Unterschied zu den beiden vorherigen Reformen von 1998 und 2008 hätte die aktuelle ursprünglich nicht eine weitere Aushöhlung der lückenlosen Besteuerung von Unternehmensgewinnen und damit Milliardengeschenke für multinationale Konzerne in der Schweiz bringen sollen. Vielmehr wollte die damalige Finanzministerin Widmer-Schlumpf auf Drängen der OECD, der EU und der G20-Staaten bestehende Schlupflöcher stopfen und unfaire Sondersteuerregime abschaffen. Das Reformprojekt unter dem Namen Unternehmenssteuerreform III (USR III) baute die rechte Mehrheit im Parlament 2016 jedoch so um, dass sie dieses Ziel dreist torpedierte und in sein Gegenteil verkehrte: Statt einer Korrektur alter Fehler aus der USR II und der USR I sollte es weitere Milliardengeschenke für Konzerne auf Kosten des Service public in der Schweiz und weltweit geben. Im Februar 2017 scheiterte dieses Projekt an der Urne folgerichtig deutlich. Eineinhalb Jahre später hat das eidgenössische Parlament die SV17 verabschiedet, die sich kaum von der an der Urne gescheiterten USR III unterscheidet, wenn es um Anreize für Gewinnverschiebungen aus Entwicklungsländern geht. Das zeigte Alliance Sud in ihrer Mitte September publizierten Studie anhand von zwei Steuerdumpingvehikeln, welche die aktuelle Reform überdauern werden. Ob die Stimmberechtigten die Reform bei einer erneuten Referendumsabstimmung schlucken würden, sei dahingestellt. Aus entwicklungspolitischer Sicht sind wir jetzt jedenfalls wieder ungefähr dort, wo wir vor dem Abstimmungskampf gegen die USR III schon einmal waren.

Für eine echte steuerpolitische Alternative

Unabhängig von der Frage, ob ein erneutes Referendum gegen die Steuervorlage 17 inhaltlich und strategisch sinnvoll ist, zeigt die Steuerdebatte der vergangenen Jahre: Wollen die VerfechterInnen von Steuergerechtigkeit und globaler wirtschaftspolitischer Verantwortung der Schweiz tatsächlich einen Schritt weiter kommen, dann müssen sie ein steuer- und wirtschaftspolitisches Gegenprojekt zur «Steueroase Schweiz» entwickeln. Es muss darum gehen, diesem Land einen Ausweg aus seinem während achtzig Jahren praktizierten Geschäftsmodell weisen, das ausländischen Reichtum zum eigenen Vorteil verwaltet und auch stark davon lebt, Unternehmensgewinne in der Schweiz zu versteuern, die anderswo erwirtschaftet werden.

Ein solches Gegenprojekt ist aus zwei Gründen dringend: Zuerst einmal, weil der Preis, den eine Steueroase bezahlen muss, je höher wird, desto tiefer die Besteuerung der Unternehmensgewinne sinkt. Und das tut sie im globalen Massstab mittlerweile seit vierzig Jahren. Die Schweiz ist mit ihrem jetzigen Geschäftsmodell gezwungen, andere Standorte in der Abwärtsspirale stets weiter zu unterbieten. Irgendwann ist dieser Vorsprung gegenüber Konkurrenzstandorten – auch Beggar-thy-neighbour-Politik, also Seinen-Nachbarn-zum-Bettler-machen-Politik genannt – nur noch mit massiven Kürzungen bei der öffentlichen Finanzierung der eigenen gesellschaftlichen Aufgaben tragbar. Will die Schweiz – und vor allem ihre Kantone – weiterhin an ihrer Tiefsteuerpolitik für Konzerne festhalten, so wird es über kurz oder lang weitere massive Abstriche bei der öffentlichen Finanzierung der Gesundheitsversorgung, in den Schulen und Universitäten, bei der Energie- und Verkehrsinfrastruktur und dem unkommerziellen Kulturangebot geben. Die Ungleichverteilung der Vermögen in der Schweiz wird zudem weiter zunehmen, weil die gegenwärtige Unternehmenssteuerpolitik vor allem die in- und ausländischen Aktionäre der hier ansässigen Konzerne begünstigt.

Eine weltinnenpolitische Allianz der Zivilgesellschaft

Die Frage der zukünftigen Schweizer Unternehmenssteuerpolitik ist deshalb sehr wesentlich auch eine entwicklungs- und globalpolitische. Die Schweiz darf nicht länger auf ein Steuersystem setzen, das anderen Ländern Steuereinnahmen entzieht. Sie muss vielmehr einen Umbau ihrer Unternehmenssteuerpolitik in Angriff nehmen, der dazu beiträgt, dass die UNO-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 erreicht werden können. Die Umsetzung dieser Ziele kostet weltweit 5000 bis 7000 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Mit der sofortigen und ersatzlosen Streichung der alten Sondersteuerregime und der Einführung von weiteren Massnahmen, die Gewinnverschiebungen aus dem Ausland in die Schweiz nachhaltig stoppen und gleichzeitig den innerschweizerischen Steuerwettbewerb bremsen, könnte die Schweiz einen äusserst effektiven Beitrag zu einer sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung der Welt leisten. Die SV17 ist aber kein Schritt in diese Richtung, sondern – dank der Verknüpfung mit der AHV-Finanzierung – im allerbesten Fall eine mittelfristige Wohlstandsabsicherung im Inland auf Kosten der Welt. Angesichts der aktuellen globalen Entwicklungen ist das aber ein äusserst bescheidener politischer Anspruch: Wenn die Weltgemeinschaft in den nächsten fünfzehn Jahren nicht fähig wird, der drohenden Klimakatastrophe, der explodierenden globalen Vermögensungleichheit und einem neuen transnationalen Nationalismus und Rassismus politische Paradigmenwechsel entgegenzusetzen, die von den Bevölkerungen mitgetragen werden, wollen wir uns lieber nicht vorstellen, in was für einer Welt unsere Kinder 2050 werden leben müssen. Um diese globalpolitischen Herausforderungen zu bewältigen, braucht es auch öffentliche Finanzierungen, also Steuereinnahmen.

Raus aus dem Doping, aber wie?

Als führende globale Finanz- und Handelsdrehscheibe hat die Schweiz in dieser Beziehung gewichtige wirtschaftspolitische Hebel in der Hand. Entsprechend gross ist auch die Verantwortung der progressiven, klima- und zukunftsbewussten politischen Kräfte in der Schweiz, zumindest den Versuch zu unternehmen, dieses Land in Richtung einer weltverträglichen und auch auf globaler Ebene sozial und ökologisch nachhaltigen Finanz-, Handels- und Steuerpolitik zu bewegen. Der Umstand, dass das gegenwärtige Geschäftsmodell der Steueroase Schweiz weder aus innen- noch aus aussenpolitischer Perspektive eine Zukunft hat, die der Allgemeinheit dient, zeigt die strategische Richtung einer denkbaren neuen zivilgesellschaftlichen Allianz für eine neue Schweizer Finanz- und Steuerpolitik auf: Diese Strategie muss von einer weltinnenpolitischen Perspektive ausgehen, deren Ziel eine ökologisch-demokratische Gesellschaft ist. Oberstes Ziel muss der soziale Ausgleich sein; und zwar gleichermassen auf der lokalen, regionalen, nationalen und globalen Ebene.

Die Ausgangsfrage für die Arbeit an einer neuen Schweizer Unternehmenssteuerpolitik könnte deshalb lauten: Wer ist auf das Doping tatsächlich angewiesen und wie schaffen wir den Ausstieg, ohne dass der hiesige Radsport tatsächlich zum Erliegen kommt?

1Alliance Sud (Hg.): Steuervorlage 17. Vorwärts in die Vergangenheit, Bern 2018.

Publikation

Steuervorlage und AHV-Finanzierung (STAF)

22.01.2019, Finanzen und Steuern

Am 19. Mai wird erneut über die Unternehmenssteuerrefom abgestimmt, die vom Parlament mit einer Zusatzfinanzierung der AHV verknüpft wurde. Entwicklungspolitisch stellt die Vorlage zur abgelehnten USRIII keinen nennenswerten Fortschritt dar.

Die Verknüpfung der beiden sachfremden Geschäfte Unternehmensbesteuerung und AHV-Finanzierung durch das Parlament wird landläufig als Kuhhandel bezeichnet.

© Pixabay

Nachdem das Referendum gegen die STAF zustande gekommen ist, werden die Stimmberechtigten erneut über die hängige Unternehmenssteuerreform befinden. Die steuerpolitische Analyse von Alliance Sud zeigt, dass die Vorlage aus entwicklungspolitischer Sicht im Vergleich mit der vor zwei Jahren verworfenen Unternehmenssteuerreform III (USR III) keine nennenswerten Fortschritte bringt.Erneut sollen die alten entwicklungsschädigenden Sondersteuerregime durch neue ersetzt werden.

Die aktuelle Vorlage würde die Schweizer Unternehmensbesteuerung zwar in eine international akzeptierte Form bringen und die alten Sondersteuerregime ausschliesslich für in der Schweiz versteuerte ausländische Konzerngewinne endlich abschaffen. Das ist aus entwicklungspolitischer Sicht sehr begrüssenswert. Sie schafft aber gleichzeitig neue Gewinnverschiebungsmöglichkeiten für multinationale Konzerne. Durch Gewinnverschiebungen in Tiefsteuergebiete wie die Schweiz entziehen die Konzerne den Entwicklungsländern jährlich geschätzte 200 Milliarden Dollar an möglichem Steuersubstrat.

Die ausführliche Alliance Sud-Analyse von Steuerdumpingvehikeln, die auch nach der allfälligen Abschaffung der alten Statusgesellschaften erhalten bleiben, zeigt, dass die anvisierte neue Schweizer Konzernsteuerpolitik nicht mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Uno-Agenda 2030 (Sustainable Development Goals SDG) vereinbar ist. Als Land mit der höchsten Pro Kopf-Dicht an Hauptsitzen multinationaler Konzerne trägt die Schweiz aber eine spezielle Verantwortung im Kampf gegen die globale soziale Ungleichheit und für eine ausreichende Finanzierung der Agenda 2030.

Aufgrund des Steuerdumpings von Tiefsteuergebieten wie der Schweiz sinkt die Unternehmensbesteuerung weltweit seit Jahrzehnten. Dies verhindert in den Entwicklungsländern die dringendste öffentliche Versorgung benachteiligter Bevölkerungsschichten in den Bereichen Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur. Dabei ist die Schweiz keine Trittbrettfahrerin auf dem Zug, der die globale Konzernbesteuerung in den Abgrund zieht – sie ist vielmehr eine der Lokomotiven und wird es mit der STAF auch bleiben.

Trotz der beträchtlichen Mängel im Steuerteil der Vorlage verzichtet Alliance Sud auf eine Abstimmungsparole zur STAF. Der AHV-Teil der Vorlage betrifft eine innenpolitische Frage, die über das entwicklungspolitische Mandat der Organisation hinausgeht. Gleichzeitig bestehen im Trägerkreis von Alliance Sud unterschiedliche Einschätzungen zur Frage, inwieweit eine entwicklungspolitisch gerechte Unternehmenssteuerreform auch über die aktuelle Vorlage hinaus möglich ist. Klar ist, dass eine solche Reform unabhängig vom Abstimmungsresultat im Mai notwendig bleibt.

Artikel teilen

Artikel

Werden die US-Datenkraken bald global besteuert?

25.03.2019, Finanzen und Steuern

VertreterInnen von über 100 Staaten diskutieren Im Rahmen der OECD eine Reform der Digitalbesteuerung. Ob auch Entwicklungsländer davon profitieren werden, bleibt offen. Das Steuerdumpingmodell könnte aber erneut unter grossen Druck geraten.

Computerunterricht für Kinder im Zentrum Kutties Rajiyam in Karur, im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu.

© Olaf Krüger / Imagebroker / Keystone

Bereits rufen die Ersten: «Revolution!». Im Januar hat das sogenannte Inclusive Framework der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) Vorschläge für eine weitere umfassende Reform zur Besteuerung von multinationalen Konzernen veröffentlicht. Vordergründig geht es dabei vor allem darum, die Besteuerung von Konzernen mit einer hochdigitalisierten Wertschöpfungskette sicherzustellen: von Konzernen wie Google, Amazon, Apple, Spotify oder Facebook also. Die OECD versucht damit, Massnahmen zu konkretisieren, die ihre Mitgliedstaaten 2015 bereits im Rahmen des BEPS-Projektes (Base Erosion and Profit Shifting) gegen Gewinnverkürzungen und -verlagerungen beschlossen hatten.

Die Besteuerung von hochdigitalisierten Konzernen ist eine knifflige Herausforderung für die Staatengemeinschaft, denn deren Geschäftsmodelle stellen das bisherige System grundsätzlich infrage: Dessen Architektur ist mittlerweile hundert Jahre alt und basiert auf zwei Säulen. Erstens: Unternehmen sollen dort besteuert werden, wo sie ihre Wertschöpfung erzielen – also dort, wo produziert wird. Zweitens: Besteuert werden können in einem Land oder einer Gebietskörperschaft nur Firmen, die über eine sogenannte Betriebsstätte verfügen – englisch Permanent Establishment (PE) – also offiziell in einem Land registriert sind.

Facebook soll seinen „Fair Share“ bezahlen

Die ausnahmslos US-amerikanischen Tech-Giganten hebeln beide Prinzipien aus: Ihre Wertschöpfung findet primär im virtuellen Raum statt und ihre ArbeiterInnen sind sehr häufig auch ihre KonsumentInnen. Nehmen wir Facebook. Die digitale Plattform der Firma ist gewissermassen auch ihre Fabrik. Diese befindet sich nicht an einem realexistierenden Ort, sondern in der entgrenzten digitalen Wolke des Internets. Facebook kann also in einem Land Millionen von Usern haben, die millionenfach Inhalte produzieren und dem sozialen Netzwerk damit Abermillionen an Werbeinnahmen bescheren. Und das, ohne dass Facebook auch nur einen einzigen Mitarbeiter vor Ort beschäftigt, geschweige denn eine „Fabrik“ als registrierte Betriebsstätte betreibt. Es ist also denkbar, dass die Firma in einem Land zwar riesige Wertschöpfung erzielt, ohne jedoch einen einzigen Dollar Steuern zu bezahlen.

Es sind diese Praktiken (siehe Kasten) der digitalen Giganten, die die OECD nicht mehr akzeptieren will. Die entsprechenden Reformvorschläge des Steuersystems, die nun diskutiert werden, beträfen allerdings nicht nur die grossen Techfirmen, sondern könnten, wenn sie dereinst konsequent umgesetzt werden, einen Umbau des gesamten globalen Unternehmenssteuersystems bewirken. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens sitzen bei diesen OECD-Verhandlungen erstmals nicht mehr nur die 36 OECD-Mitgliedsstaaten vornehmlich aus dem alten industrialisierten Westen am Verhandlungstisch, sondern im Rahmen des Inclusive Framework auch viele asiatische, afrikanische und lateinamerikanische Staaten. Zurzeit sind es insgesamt 128 Länder. Die Chancen, dass die neuen Reformen am Ende auch den steuerpolitischen Interessen der Entwicklungsländer entgegenkommen, stehen also besser als bei vergangenen Reformprozessen, bei denen alleine die OECD-Mitglieder den Takt vorgaben. Zweitens sind heute nicht nur Konzerne digitalisiert, die rein digitale Ware wie die Leistungen sozialer Netzwerke verkaufen. Selbstverständlich spielt die Digitalisierung auch bei allen anderen eine enorme Rolle. In sehr vielen Branchen wächst etwa der Stellenwert des Handels mit sogenannten immateriellen – sprich fast immer digitalisierten – Gütern stark.

Weg vom Arm’s Length Principle?

Im bisherigen System werden Unternehmensgewinne an ihrer Quelle besteuert, also dort, wo Firmen produzieren. Wenn ein Unternehmen in mehreren Ländern Betriebstätten hat, werden die Gewinne heute jedes Jahr nach einem Schlüssel verteilt, der den einzelnen Standorten – dort, wo der Konzern über eine Betriebsstätte verfügt – einen Gewinn in einer Höhe zuweist, wie er in einer vergleichbaren Wertschöpfungskette zwischen voneinander unabhängigen Firmen in der Regel anfallen würde. Diesen Schlüssel bezeichnet man als Fremdvergleichsgrundsatz, englisch Arm’s Length Principle. Dieses System funktionierte schon nicht mehr, bevor die Digitalgiganten aus den USA ihren weltweiten Siegeszug antraten. Da heute 60 bis 80 Prozent des Welthandels innerhalb von Konzernen abläuft, ein Grossteil des globalisierten Handels aber nicht mehr zwischen voneinander unabhängigen Firmen stattfindet, sondern innerhalb von ein paar wenigen hundert Grosskonzernen, fehlen für den Fremdvergleichsgrundsatz reale Vergleichsmöglichkeiten. Dieser Mangel an echten Märkten öffnet viel Spielraum für Manipulationen der Verrechnungspreise, mit denen Konzerne die Preise für Güter und Dienstleistungen festlegen, die zwischen ihren Tochterfirmen gehandelt werden. Durch Gewinnverschiebungen von einem Land ins andere gehen alleine den Ländern des Südens jährlich Steuereinnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe verloren. Nirgendwo fällt die Bilanz des gegenwärtigen Steuersystems unter dem Strich so negativ aus, wie in den Entwicklungsländern. Wenn diese verheerenden Mängel des internationalen Steuersystems nun im Rahmen einer besseren Digitalbesteuerung behoben werden, ist das auch eine Chance für mehr globale Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit.

Die Reformvorschläge, die im Rahmen des Inclusive Framework zurzeit diskutiert werden, sind sehr vielfältig. Wie viele davon die Zustimmung der beteiligten Staaten finden, ist schwierig abzuschätzen. Weil Entscheidungen nur im Konsens gefällt werden können, spielen sich unter dem Dach der OECD selten „Revolutionen“ ab; vielmehr setzen sich eher jene Länder durch, die ein Interesse daran haben, die internationalen Regeln so unverbindlich wie möglich zu gestalten. Diese Länder arbeiten in den Verhandlungen dementsprechend auf möglichst kleine gemeinsame Nenner hin. Dazu gehört in der OECD traditionell auch die Schweiz, deren Tiefsteuergebiete mit Konzernzentralen und Tochterfirmen in Basel-Stadt, der Waadt oder im Kanton Zug stark von Gewinnverschiebungen der Multis aus anderen Ländern profitieren.

Verschiedene Vorschläge auf dem Tisch

Die Idee, die zurzeit am ehesten Aussicht auf Erfolg hat, ist die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Sie würde Gewinnverschiebungen innerhalb ein und desselben Konzerns von einem Hochsteuer- (Land A) in ein Tiefsteuerland (Land B) unattraktiv machen, weil Land A die Möglichkeit bekommen würde, den Gewinnabfluss in Land B dem steuerbaren Gewinn des Konzerns in Land A hinzuzurechnen, um so den Steuerverlust ausgleichen zu können. Damit würden Gewinnverschiebungen für multinationale Konzerne ihre Attraktivität verlieren. Dies allerdings nur, wenn es sich beim geprellten Hochsteuerland um ein Land handelt, das über die entsprechenden Gesetze und steuerbehördlichen Ressourcen verfügt, um eruieren zu können, wieviel Gewinn innerhalb eines bestimmten Konzerns abgeflossen ist. Entwicklungsländern dürfte das nur dann gelingen, wenn sich auf globaler Ebene entsprechende Transparenzregeln durchsetzen würden – wie etwa eine Veröffentlichung länderbezogener Berichte von Konzernen (Public Country-by-Country-Reporting). Entsprechend wären die verheerenden Gewinnverschiebungen von Rohstoffkonzernen aus afrikanischen Ländern in die Schweiz alleine mit einer Hinzurechnungsbesteuerung noch nicht unterbunden.

Ebenfalls im Gespräch ist ein global verbindlicher Mindeststeuersatz, der über ein ähnliches Verfahren erreicht werden soll, das bei der Hinzurechnungssteuer zum Einsatz käme. Dafür setzen sich Frankreich und Deutschland ein. Kolumbien, Indien und Nigeria wollen noch weitergehen: Sie haben sich kürzlich für eine gänzliche Abkehr vom Fremdvergleichsgrundsatz ausgesprochen und möchten diesen durch ein System der Gesamtkonzernbesteuerung (Unitary Taxation) ersetzen, mit dem der globale Gesamtgewinn eines Konzerns besteuert würde. Der Steuerertrag würde dann entsprechend der Wertschöpfungsleistungen unter den einzelnen Ländern, in denen ein Konzern aktiv ist, aufgeteilt werden. Diesen Paradigmenwechsel favorisiert auch Alliance Sud.

Die Schweiz erneut unter Druck

Die Ironie der Geschichte ist nach dem aktuellen Stand der Dinge folgende: Egal ob sich der kleinste gemeinsame Nenner der PragmatikerInnen durchsetzt oder ob es doch zu einer wahrhaften Revolution im globalen Steuersystem kommt – das Geschäftsmodell der Schweizer Unternehmensbesteuerung könnte so oder so infrage gestellt werden. Es baut mit dem AHV-Steuerdeal (STAF) und der Ersetzung der alten Steuerdumpingvehikel durch neue weiterhin darauf, dass multinationale Konzerne in einzelnen Schweizer Kantonen Gewinne versteuern, die sie im Ausland erwirtschaftet haben. Nicht nur die Gesamtkonzern-, sondern auch die Hinzurechnungs- oder die globale Mindestbesteuerung würde diese Strategie empfindlich treffen. Entsprechend hat das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF), das für die Schweiz verhandelt, sich schon gegen letztere ausgesprochen. Einmal mehr versucht der Bundesrat also, substantielle Fortschritte im internationalen Steuersystem zu verhindern. Es ist allerdings sehr fraglich, ob die Schweiz damit in dieser Reformrunde zu den SiegerInnen gehören wird. So hat etwa die Trump-Regierung in den USA bereits unilaterale Massnahmen ergriffen, um Gewinnabflüsse aus den USA zu unterbinden, und viele einflussreiche Staaten bemühen sich nun um neue griffige multilaterale Massnahmen. Damit wollen sie einen „Besteuerungskrieg“ zwischen einzelnen Staaten verhindern, wie er im Handelsbereich zwischen den USA und China bereits tobt.

Für das Zustandekommen der neuen Regeln im Rahmen der STAF haben Bundesrat und Parlament unter höchsten Anstrengungen den wirtschafts- und sozialpolitischen Spielraum bis zur Schmerzgrenze ausgereizt. Trotz alledem könnte es aber sein, dass diese Regeln schon im Sommer 2020, wenn die Staaten des Inclusive Framework ihr Verhandlungsergebnis präsentieren wollen, schon wieder Makulatur sind.

Das System Facebook

Facebook zahlt nicht dort Steuern, wo es gemäss den Regeln des internationalen Steuersystems müsste, sondern dort, wo es will. Also dort, wo der Konzern am wenigsten bezahlen muss. So machte Facebook gemäss The Guardian im Vereinigten Königreich 2017 Verkäufe in der Höhe von 1,3 Milliarden Pfund, zahlte darauf aber nur 15,8 Millionen Steuern, also bloss auf 0,62 Prozent. Während Facebook auf der globalen Ebene 50 Prozent seiner Verkäufe in steuerbare Gewinne ummünzte, betrug diese Quote im Vereinigten Königreich nur gerade 5 Prozent. Der Verdacht liegt nahe, dass diese im internationalen Vergleich sehr geringe Produktivität von Facebook UK auf Gewinnverlagerungen zurückzuführen ist und Facebook damit bei den britischen Steuerbehörden einen viel kleineren Gewinn deklarierte, als es effektiv erzielte. Es darf vermutet werden, dass die dort fehlenden Gewinne in den britischen Überseegebieten, in Irland oder Luxemburg deklariert wurden, wo die effektive Gewinnbesteuerung sehr tief ist oder gar gegen null tendiert.

Artikel teilen

Medienmitteilung

STAF: Alte Steuerschlupflöcher mit neuen Etiketten

08.04.2019, Finanzen und Steuern

Am 19. Mai stimmen die Stimmberechtigten über die «Steuervorlage und AHV-Finanzierung» (STAF) ab. Der Steuerteil der Vorlage bringt aus der Sicht von Alliance Sud im Vergleich mit der USR III keinen entwicklungspolitischen Fortschritt.

Ein Geschäft auf Kosten des Südens

© Pixabay

Die Unternehmenssteuerreform III (USRIII) wurde im Februar 2017 dank des Widerstands der Gewerkschaften und rot-grüner Parteien an der Urne deutlich abgelehnt. Nun soll der Steuerteil der STAF – wie es schon das Ziel der USRIII war – die alten, bis Ende 2019 abzuschaffenden Sondersteuerprivilegien für Konzerne aus der Pharma-, Finanz- und Rohstoffbranche durch neue Anreize zur Steuerflucht ersetzen. Als neue Instrumente sollen dabei die Patentbox, die zinsbereinigte Gewinnsteuer oder die Aufdeckung stiller Reserven bei Zuzug eingesetzt werden können.

Dominik Gross, Finanzexperte bei Alliance Sud, sagt: «Die Schweiz will mit der STAF weiter Gewinne multinationaler Konzerne aus dem Ausland importieren. Die entsprechenden Mechanismen kriegen jetzt einfach neue Namen.» Den Schaden tragen die Entwicklungsländer: Gewinnverschiebungen multinationaler Konzerne in Tiefsteuergebiete wie die Schweiz entziehen den Gemeinwesen weltweit jährlich hunderte Milliarden Dollar an potentiellen Steuereinnahmen. Dominik Gross: «Das ist Geld, das dringend für die Bekämpfung der Armut in den Ländern des Südens oder für den Umstieg auf klimafreundliche Infrastrukturen und die Anpassung an die Klimaveränderung gebraucht würde.

In ihrem ausführlichen Analysepapier zur STAF, streicht Alliance Sud aus entwicklungspolitischer Sicht vor allem die folgenden Punkte heraus:

- Die alten Steuerprivilegien für multinationale Konzerne werden ab 2020 von der EU und der OECD nicht mehr toleriert. Sie werden bis Ende Jahr unabhängig vom Ergebnis der STAF-Abstimmung abgeschafft werden müssen. Das sagte jüngst auch Charles Juillard, der Präsident der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren gegenüber Radio SRF, auch das Eidgenössische Finanzdepartement bestätigt dies.

- Wahrscheinlichste Alternative zur STAF wäre eine Minivorlage ohne neue Privilegien, wie sie die CVP in der Vernehmlassung zur damaligen Steuervorlage 17 – vor der Verknüpfung mit der AHV-Finanzierung – bereits einmal vorgeschlagen hatte.

- Die neuen Steuerabzüge auf Patentgewinne im Rahmen der Patentbox sind schwer kalkulierbar. Sie werden gemäss Informationen aus der Bundesverwaltung zu einer maximalen Reduktion von 70% des steuerbaren Gewinns führen und damit effektive Steuersätze von nur 9 Prozent ermöglichen. Damit bliebe die Schweiz ein Zugpferd im für die Bevölkerungen ruinösen internationalen Steuerwettbewerb.

- Die Koppelung der zinsbereinigten Gewinnsteuer an einen kantonalen Mindeststeuersatz ist entwicklungspolitisch wirkungslos. Es spielt für Staaten, die um ihre Steuereinnahmen geprellt werden, keine Rolle, ob entsprechende Konzerngewinne in verschiedene Schweizer Kantone fliessen oder sich allesamt in ein paar wenigen Kantonen (derzeit wäre das nur in Zürich möglich) konzentrieren.

- Die neue Rückzahlungsregel beim Kapitaleinlageprinzip (KEP) greift nicht, wenn es sich bei den betreffenden Kapitaleignern (Aktionären) um juristische Personen handelt. Kapitaleinlagereserven, die durch Zuzug einer Gesellschaft in die Schweiz oder durch Zahlung an eine Tochterfirma eines ausländischen Konzerns nach dem 24. Februar 2008 (Einführung des KEP) in die Schweiz entstanden, sind von der Rückzahlungsregel ebenfalls befreit. Damit können Firmen in allen diesen Fällen auch nach der Einführung der STAF Kapitaleinlagereserven gänzlich steuerfrei an ihre – vor allem auch ausländischen – AktionärInnen zurückzahlen und damit die Dividendenbesteuerung in der Schweiz weiterhin vollständig umgehen.

- Mit der deutlichen Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer subventioniert der Bund massive Steuersenkungen für alle Unternehmen in den Kantonen nach dem Giesskannenprinzip. Damit erhält die Abwärtsspirale der regulären Steuersätze im interkantonalen Steuerwettbewerb weiteren Schwung. Weil die Kantone je einzeln auch im internationalen „Race to the bottom“ mitmischen, ist auch diese Massnahme entwicklungspolitisch schädlich. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund ging im April 2018 von einer Senkung des durchschnittlichen kantonalen Gewinnsteuersatzes als Folge der Steuervorlage 17 von 40% aus. Mit der STAF ändert sich daran nichts. Patentbox und zinsbereinigte Gewinnsteuer hemmen diese Abwärtsspirale nicht – anders als oft behauptet wird. Das zeigen die bereits vorhandenen STAF-Umsetzungskonzepte vieler Kantone.

Artikel teilen

Artikel

Steuerflucht tötet Mütter

14.06.2019, Finanzen und Steuern

Steuerpolitik ist etwas für wenige abgehobene – in der Regel männliche – Eingeweihte. Dabei zeigt sich gerade aus dem Blickwinkel der Geschlechtergerechtigkeit: In der Steuerpolitik werden die elementarsten Dinge des Lebens verhandelt.

Eine Krankenschwester in Ausbildung im Mzuza General Hospital in Malawi.

© Sven Torfinn/Panos

Steuerpolitik ist – gelinde gesagt – etwas ziemlich abstraktes. Vor lauter „regulären Steuersätzen“, „Bemessungsgrundlagen“, „automatischem Informationsaustausch“, „Profitverschiebungen“, „Registern der wirtschaftlich Berechtigten“, „länderbezogenen Berichten“ oder – PricewaterhouseCoopers, erlöse uns von derart Bösem – der „zinsbereinigten Gewinnsteuer“, geht leicht vergessen, dass sich Steuerpolitik im Grunde genommen um ganz unmittelbare Bedürfnisse des Menschseins dreht. Zum Beispiel darum, dass jedes Kind – ob Bub oder Mädchen – überall auf der Welt einen möglichst offenen Zugang zu jenen elementaren Dienstleistungen bekommen sollte, die ein würdiges Leben ermöglichen: eine gute Gesundheitsversorgung, eine anständige Schulbildung, sichere öffentliche Transportwege und Infrastruktur, Teilhabe an Kultur, Politik und Gesellschaft.

Und manchmal geht es in der Steuerpolitik ganz einfach um Leben und Tod. Etwa dann, wenn irgendwo auf der Welt eine Mutter während einer Geburt stirbt, weil das öffentliche Spital, im dem diese Frau ihr Kind zur Welt bringen wollte, schlecht ausgerüstet ist. Gemäss der Weltgesundheitsstatistik 2018, welche die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedes Jahr zu den gesundheitsrelevanten Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) im Rahmen der UNO-Agenda 2030 herausgibt, starben alleine im Jahr 2015 303‘000 Frauen wegen gesundheitlichen Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit einer Geburt oder einer Schwangerschaft standen. 99% dieser Frauen starben in Ländern, die die WHO zu den Entwicklungs- oder Schwellenländern zählt. Fast zwei Drittel davon, nämlich 62% starben in Subsahara-Afrika. In der Schweiz sterben bei 100‘000 Geburten fünf Frauen, in Ghana sind es 319 und in Nigeria 814. Nicht viel besser sieht es bei der Kindersterblichkeit aus: In der Schweiz sterben nur vier von 1000 Kindern bei der Geburt, in Ghana sind es 35 und in Nigeria 70. Ghana und Nigeria gehören beide nicht zu den allerärmsten Ländern der Welt. Ersteres wird von der internationalen Gemeinschaft wegen seiner stabilen politischen Verhältnisse gerne als afrikanischer Vorzeigestaat gelobt, letzteres gilt trotz eines Bürgerkriegs im Osten des Landes als aufstrebender Wirtschaftsstandort. Trotzdem liegen in diesen Ländern die Mütter- und Säuglingssterblichkeitsraten um ein vielfaches höher als in europäischen Ländern. Gemäss der WHO könnten die allermeisten dieser Todesfälle mit der entsprechenden medizinischen Ausrüstung verhindert werden.

Sichere Geburt ist ein Privileg

Im UNO-Zwischenbericht von 2018 zum Ziel 3 der Agenda 2030 („Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“) ist zwar festgehalten, dass die Müttersterblichkeitsrate seit 1990 weltweit um 37 Prozent und jene bei Säuglingen um 39 Prozent gefallen ist. Trotzdem ist eine einigermassen sichere Geburt für Mutter und Kind immer noch ein Privileg für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung. Unter diesem Eindruck einigten sich die UNO-Mitgliedsländer 2015 mit dem Ziel 3 der Agenda 2030 darauf, die Müttersterblichkeitsrate bis 2030 auf weltweit weniger als 70 Todesfälle pro 100‘000 Geburten und die Sterblichkeitsrate bei Säuglingen auf 12 pro 1000 Geburten zu reduzieren.

Auch wenn das gemessen an den obigen Zahlen bescheidene und letztlich willkürlich gesetzte Ziele sind – ohne steuerpolitische Reformen in vielen Entwicklungsländern, in den Tiefsteuergebieten und auf globaler Ebene wird auch das nicht zu schaffen sein: Denn für die allermeisten Menschen weltweit hängt der Zugang zu medizinischer Versorgung ausschliesslich von der Qualität der öffentlichen Gesundheitsversorgung an ihrem Lebensmittelpunkt ab – und diese Qualität wiederum von Steuereinnahmen, die es einem Gemeinwesen erlaubt, eine für Mutter und Kind ausreichende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

In den meisten Entwicklungsländern ist die Mobilisierung steuerlicher Ressourcen für die öffentlichen Dienste eine äusserst prekäre Angelegenheit: In den ärmsten belaufen sich die Steuereinnahmen im Durchschnitt auf nur gerade 15% des Bruttoinlandprodukts (BIP). Das ist viel weniger als in den reichen Ländern der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), wo die Steuereinnahmen rund 34% des BIP ausmachen, und nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) sind 15% zu wenig, um ein funktionierendes Staatswesen zu gewährleisten. Einer der Hauptgründe für diese grosse Differenz bei der Mobilisierung von Steuergeldern in Entwicklungs- und OECD-Ländern ist der Abfluss von grossen Privatvermögen und Unternehmensgewinnen in Tiefsteuergebiete, von denen aus Konzerne und Vermögensverwalter global operieren. Mit verheerenden Folgen: Der Washingtoner Think-Tank Global Financial Integrity (GFI) schätzt, dass im Jahr 2014 allein aus Entwicklungs- und Schwellenländern eine Billion US-Dollar in Form von sogenannten unlauteren Finanzflüssen abfloss. Die Zeche dafür zahlen vor allem die Entwicklungsländer. Zwar fliesst auch in den reichen OECD-Ländern viel Steuersubstrat ab. Da viele von ihnen – nicht nur notorische Steueroasen wie die Schweiz – aber selbst über Steuerschlupflöcher verschiedener Art verfügen, fliessen ihnen auch wieder Fluchtgelder zu. Entwicklungsländern fehlen hingegen in der Regel die entsprechenden Mittel, um in den Wettbewerb zwischen den Staaten um Steuervermeidungsgelder überhaupt einzugreifen.

Aber nicht nur im Gesundheitswesen werden die anerkannten Grundrechte vor allem von Mädchen und Frauen aus steuerpolitischen Gründen beschnitten. Überall dort, wo es öffentliches Engagement und finanzielle Ressourcen braucht, um strukturelle Geschlechterdiskriminierungen etwa in der Bildung oder auf dem Arbeitsmarkt zu überwinden und neue Formen des geschlechtergerechten Zusammenlebens zu entwickeln, bleiben die Rechte von Frauen und Mädchen als erste auf der Strecke. Der Kampf für Geschlechtergerechtigkeit ist also immer auch ein Kampf für Steuergerechtigkeit und einen gut finanzierten Service Public – und umgekehrt. Umso mehr, wenn dieser Kampf von der Schweiz aus mit einem globalen Blick für die ökonomischen Strukturen hinter der Diskriminierung von Frauen und Mädchen geführt wird. Denn nach wie vor und trotz allen steuerpolitischen Reformen der letzten Jahre, ist die Schweiz der grösste Offshore-Finanzplatz und einer der prominentesten Handels- und Kapitaldrehscheiben für multinationale Konzerne aus aller Welt. Hierzulande werden also Gewinne versteuert, die anderswo erwirtschaftet wurden und dort als Steuereinnahmen fehlen – mit potentiell verheerenden Folgen schon am Beginn jedes Menschenlebens.

Artikel teilen

Artikel

Den AIA auch nicht-reziprok gewähren

26.06.2019, Finanzen und Steuern

In ihrer Vernehmlassungsantwort besteht Alliance Sud darauf, dass sich die Schweiz als nach wie vor grösster Offshore-Finanzplatz aktiv darum bemüht, möglichst vielen Entwicklungsländern den Zugang zum AIA-System zu ermöglichen.

© OECD

Alliance Sud hat sich in ihrer Vernehmlassung zur geplanten Änderung des Bundesgesetzes und der Verordnung über den internationalen automatischen Informationsaustausch (AIA) in Steuersachen geäussert.

Artikel teilen

Artikel

Eine Steuer für alle

07.10.2019, Finanzen und Steuern

Die Wertschöpfungsketten multinationaler Konzerne umspannen längst den ganzen Globus. Doch besteuert werden Konzerne immer noch auf der Ebene der Nationalstaaten. Die Unitary Taxation, eine globale Gesamtkonzernbesteuerung, könnte das ändern.

© Alliance Sud

Im Bergbau Sambias arbeiten Tausende Menschen. Doch ein Grossteil der Gewinne aus diesen Minen fliesst mit Hilfe von Buchhaltungstricks in andere Länder ab, nicht selten in die Konzernzentralen der Rohstoffunternehmen im Kanton Zug oder am Genfersee, wo oft nur ein paar wenige Beschäftigte arbeiten. Das ist meistens legal, entzieht dem sambischen Staat aber dringend benötigtes Steuersubstrat. Und Sambia ist nur ein Fall unter vielen.

Die herrschende Ordnung in der internationalen Steuerpolitik könnte durch eine Reform des internationalen Steuersystems im Rahmen der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und der G20 schon bald stark verändert werden. Die USA und grosse Schwellenländer wie Indien, Indonesien oder Nigeria arbeiten auf eine Umverteilung der Besteuerungsrechte hin. Bei grenzüberschreitender Wertschöpfung innerhalb von multinationalen Konzernen sollen zukünftig nicht mehr in erster Linie jene Länder die Gewinne von Konzernen besteuern dürfen, wo diese ihre Fabriken oder ihre Hauptsitze haben. Die ReformerInnen wollen die internationalen Regeln so umgestalten, dass in Zukunft vermehrt jene Länder von den Gewinnen der Konzerne profitieren können, in denen diese ihre Produkte verkaufen. Es geht also um eine Verschiebung der Besteuerung weg von den sogenannten „Quellenländern“ hin zu den „Marktländern“.

Wer schliesslich von einem neuen Besteuerungssystem profitieren würde, ist noch unklar. Zuerst müssen sich die 134 Länder, die im Rahmen des sogenannten Inclusive Framework der OECD zusammen am Verhandlungstisch sitzen, überhaupt auf eine gemeinsame Position einigen können. Angekündigt ist dies fürs nächste Jahr. Entscheidend wird die Formel sein, nach der die Gewinne eines multinationalen Konzerns dereinst verteilt werden sollen.

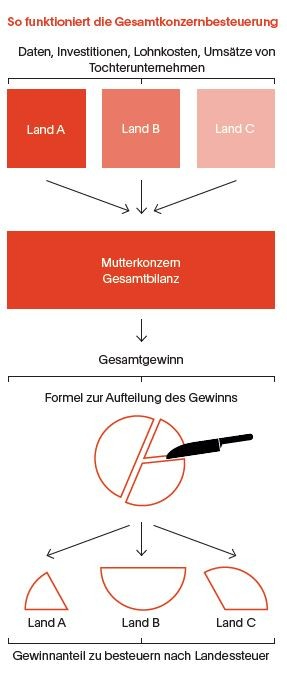

In der laufenden Diskussion spielt auch ein Vorschlag eine Rolle, der eine wirklich gerechte Verteilung der Konzerngewinne ermöglichen könnte: Die Gesamtkonzernbesteuerung (GKB), auf Englisch Unitary Taxation. Dabei würden die Gewinne anhand einer bestimmten Formel (formulary apportionment) zwischen den Ländern aufgeteilt, in denen ein Konzern aktiv ist. Und zwar unabhängig davon, ob das Unternehmen in diesem Land mit einer Fabrik, einer Dienstleistungs- oder einer Verwaltungseinheit auch wirklich physisch präsent ist. Anders als heute würden die einzelnen Einheiten eines multinationalen Konzerns also steuerrechtlich als eine einzige Firma behandelt werden und nicht mehr wie voneinander unabhängige Einzelfirmen. Die Gewinne der einzelnen Einheiten würden zu einem Gesamtkonzerngewinn zusammengezählt und dann gemäss verschiedenen Faktoren (vgl. Grafik) auf die einzelnen Länder aufgeteilt, die zur Wertschöpfung des Konzerns beitragen.

Steuererträge gerechter verteilen

Die GKB mit einer Gewinnaufteilungsformel würde die Attraktivität von Gewinnverschiebungen für multinationale Konzerne deutlich verringern. Alleine den Entwicklungsländern entgehen heute jährlich Steuereinnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe, weltweit fehlen dem Fiskus Billionen. Eine sorgfältig ausgestaltete GKB, die den Faktor Arbeit hoch gewichtet, könnte beispielsweise den Rohstoffabbauländern Afrikas, deren öffentliche Dienste stark unter den Gewinnabflüssen leiden, deutlich mehr Steuersubstrat bringen.

Die Unitary Taxation ist keine neue Idee – auch in der Schweiz nicht: Bereits 2013 reichte die Berner SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen ein Postulat ein, in dem sie vom Bundesrat verlangte, einen Bericht über die Vor- und Nachteile einer GBK zu erstellen. Der Bundesrat beantragte umgehend die Ablehnung des Postulates, der Nationalrat schob seine Beratung auf die lange Bank und schrieb es nach zwei Jahren schliesslich ab. Die aktuelle Reformdebatte im Inclusive Framework der OECD könnte der Idee aber neuen Schwung verleihen. Über die Frage, ob eine Gesamtkonzernbesteuerung von einem einzelnen Land in Eigenregie umgesetzt werden könnte oder ob das nur in einer global abgestimmten Aktion möglichst vieler Länder möglich ist, streiten sich die ExpertInnen allerdings schon lange.

Würden die Gewinne zuerst auf die einzelnen Länder verteilt und nach den dort geltenden Regeln versteuert, wäre es zumindest theoretisch denkbar, dass die Schweiz als bedeutender Standort für Hauptsitze globaler Konzerne mit gutem Beispiel voranginge. Dafür müsste die Schweiz von „ihren“ Konzernen jedoch Buchhaltungsdaten verlangen, die eine faire Verteilung des Gesamtgewinns auf alle Länder ermöglicht, in denen die betreffenden Konzerne aktiv sind.

Unschwer zu erkennen, dass sich die Schweiz mit einer solchen Reform auf den ersten Blick ins eigene Fleisch schneiden würde, weil der Schweizer Anteil der steuerbaren Gewinne von hier ansässigen Konzernen aller Voraussicht nach sinken würde. Allerdings ist es angesichts der laufenden Reformdebatten auf internationaler Ebene ohnehin fraglich, ob die Schweiz ihr Geschäftsmodell in der Konzernbesteuerung aufrechterhalten kann; basiert es doch heute darauf, Gewinne zu besteuern, die im Ausland erarbeitet wurden. Zudem zeigen die roten Zahlen, die im Nachgang zur Umsetzung der letzten Unternehmenssteuerreform (STAF) vor allem den Kantonen drohen, jetzt schon: Allmählich rechnet sich das grosszügige Angebot von Steueroptimierungsmöglichkeiten für multinationale Konzerne auch für die Schweiz nicht mehr. Bald kann sich die Schweiz ihre Konzernsteueroasen also nicht mehr leisten. In der kommenden Legislatur täte das neue Parlament deshalb gut daran, echte Alternativen zum gegenwärtigen Schweizer Geschäftsmodell zu prüfen, die sowohl im In- wie im Ausland Steuereinnahmen aus echter Wertschöpfung von Schweizer Konzernen sichern. Die selbstständige Einführung einer Gesamtkonzernbesteuerung für Konzerne mit Hauptsitz in der Schweiz könnte eine dieser Alternativen sein. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre, den alten Vorstoss von Nationalrätin Kiener-Nellen wieder aufs Tapet zu bringen. Denn wie man aus der Geschichte weiss: Jeder gesellschaftliche Fortschritt braucht mindestens zwei Anläufe.

Artikel teilen

Artikel

Der Privatsektor – ein Blender

09.12.2019, Finanzen und Steuern

Mit der Privatisierung der Entwicklungsfinanzierung drohen entscheidende steuer- und finanzpolitische Fragen ausgeblendet zu werden. Bleibt es dabei, ist die Umsetzung der Agenda 2030 hierzulande entwicklungspolitisch tot.

Ordnungskräfte begegnen zivilgesellschaftlichem Protest häufig mit Gewalt. Demonstration in Genf gegen Kameruns Präsident Paul Biya.

© Martial Trezzini / Keystone

Ein Phantasma geht um in der internationalen Entwicklungsgemeinschaft. Es geht um die Idee, gleichzeitig den Renditeinteressen von KapitalgeberInnen und jenen der Allgemeinheit dienen zu können. Neu ist dieses Phantasma nicht. Nicht zuletzt in den reichen OECD-Staaten des Nordens hat es sich seit der neoliberalen Wende ab Mitte der 1970er als sehr einseitig produktiv erwiesen: Nicht nur die Bruttoinlandprodukte wuchsen stark, sondern auch die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Neue Niedriglohnsektoren entstanden, die sozialen Sicherungssysteme und der Service Public wurden geschwächt. Eine zunehmend ratlose Politik und eine sehr volatile Wirtschaft werden mit immer drängenderen Fragen zu ihrer gesellschaftlichen Existenzberechtigung konfrontiert.

Diesen drohenden Abgründen zum Trotz wird gegenwärtig auf vielen Ebenen versucht, die Privatisierung der Finanzierung der Agenda 2030 der UNO voranzutreiben. Exemplarisch zeigt sich das auch in der Schweiz. Gemeinsam mit seinen SVP-Kollegen im Bundesrat versucht der kaum im Amt angekommene Aussenminister Ignazio Cassis eine Aussenwirtschaftspolitik voranzutreiben, die eine menschenrechtlich und wirtschaftspolitisch kohärente Entwicklungspolitik auf ein Werkzeug der Schweizer Exportförderung und der Migrationsabwehr zu reduzieren droht. Dabei scheint vergessen zu gehen, dass der Privatsektor nur ein Instrument der Entwicklungsfinanzierung unter mehreren ist. So jedenfalls war es 2015 an der dritten UNO-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung von den UNO-Mitgliedsstaaten in der Addis Abeba Action Agenda (AAAA) beschlossen worden. Mindestens genau so zentral sind die Mobilisierung von Steuergeldern für starke öffentliche Dienste und die Mittel der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit.

Überschätzte Auslandsinvestitionen

Kommt dazu, dass der Einfluss ausländischer Direktinvestitionen auf das Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern – so wie diese gemäss den Kategorien der Weltbank definiert werden – in der gegenwärtigen Debatte in der Regel massiv überschätzt wird: Private Investitionen generieren in den Ländern des Südens 25 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Das geht aus einem letztjährigen Bericht hervor (Financing for Development and the SDGs), den Eurodad, das europäische Netzwerk zu Schulden und Entwicklung, publiziert hat. Allerdings gehen von diesen 25 nur höchstens drei Prozent auf das Konto ausländischer Direktinvestitionen; die restlichen 22 Prozent werden von der einheimischen Wirtschaft und öffentlichen Entwicklungsbanken generiert. Sollte die Entwicklungsfinanzierung durch die Schweiz auf die möglichst effiziente Mobilisierung ausländischer Direktinvestitionen reduziert werden, werden die Uno-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Agenda 2030 unerreichbar bleiben. Denn erstens werden so Mittel aus der öffentlichen Schweizer Entwicklungszusammenarbeit abgezogen und in den Privatsektor gesteckt. Und zweitens laufen lokale Unternehmen in den Ländern des Südens Gefahr, von Schweizer Unternehmen konkurrenziert zu werden. Für die dortige Wirtschaft und die Schaffung von guten Arbeitsplätzen und Wohlstand sind lokal geschaffene und verankerte Arbeitsplätze aber erwiesenermassen viel wichtiger als solche, die von ausländischen Direktinvestitionen abhängen.

Der gegenwärtige Nachdruck für die Idee, private Profitinteressen in die Entwicklungsfinanzierung zu integrieren, verdrängt auch systemische Fragen zu den wirtschaftspolitischen Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklung: Gemäss eines Berichts der Inter-Agency Task Force on Financing for Development der UNO von 2018 sind Steuergelder unverzichtbar, um grundlegende öffentliche Dienste und wenigstens eine minimale soziale Sicherung zu gewährleisten; sie sind darüber hinaus auch für drei Viertel aller Investitionen in die Infrastruktur in Entwicklungsländern verantwortlich. Aus einem einfachen Grund: Viele Infrastrukturinvestitionen können gar nicht profitabel sein. So liegt die Quote privater Investitionen in die hochgelobte neue Infrastruktur in China – dem unangefochtenen Entwicklungschampion der letzten dreissig Jahre – annähernd bei null. Bekanntlich sind aber gerade gute und verlässliche Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsinfrastrukturen eine Voraussetzung dafür, dass Unternehmen produktiv arbeiten können. Ohne die Finanzkraft einer entschlossenen öffentlichen Hand kommen diese jedoch gar nicht auf Touren. Obwohl private Investitionen für Entwicklung unbestritten zentral sind, ist es eine Illusion zu meinen, dass der Privatsektor den Staat als wesentlichen Entwicklungstreiber ablösen kann. Vielmehr ist ersterer auf letzteren entscheidend angewiesen.

Umso verheerender ist es, dass sich der Bundesrat im Rahmen der neuen Botschaft für internationale Zusammenarbeit (2021-2024) kaum für die Dysfunktionalitäten im internationalen Steuer- und Finanzsystem interessiert – vor allem nicht für die Herkunft der wirtschaftlichen Wertschöpfung, aus der die Schweiz einen wesentlichen Teil ihres Wohlstandes generiert. Sie bleibt der weltweit grösste offshore Finanzplatz, zieht mit ihrer Tiefsteuerstrategie multinationale Konzerne an und bekämpft Geldwäscherei nach wie vor zu wenig konsequent. Dabei gingen alleine 28 Prozent der Schweizer Unternehmenssteuereinnahmen, so schätzten Ökonomen um den Franzosen Gabriel Zucman kürzlich, auf Gewinne zurück, die anderswo erwirtschaftet wurden. Mindestens 73 Milliarden Dollar an steuerbaren Unternehmensgewinnen entzieht die Schweiz so der Welt. Von der Steuerflucht natürlicher Personen aus armen Entwicklungsländern, die ihr Geld in transnationalen Offshorestrukturen verstecken, die sehr oft von der Schweiz aus verwaltet werden, war dabei noch gar nicht die Rede. Hier geht es um Billionen.

Weltweite Proteste nehmen zu

Dass nachhaltige Entwicklung, die auch demokratisch abgestützt ist, ohne finanziell gut dotierte Rechtsstaaten nicht geht, zeigen die Massenproteste in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern der letzten Jahre rund um den Globus: In Tunesien lösten 2011 Perspektivlosigkeit und eine drohende Hungerkrise in der ländlichen ArbeiterInnenschicht den arabischen Frühling aus. Ärmere TunesierInnen konnten sich auf Grund einer stetigen Erhöhung der Mehrwertsteuer lebensnotwendige Güter kaum mehr leisten. Mit den Erhöhungen der Konsumsteuer hatte der tunesische Staat versucht, mangelnde Erträge bei Unternehmenssteuern zu kompensieren und die Schuldenfinanzierung beim Internationalen Währungsfonds zu gewährleisten. In Brasilien stand 2014 die Erhöhung von Ticketpreisen im öffentlichen Nahverkehr am Beginn massiver sozialer Unruhen, ebenso aktuell in Chile. Im Libanon und im Irak protestieren die Menschen ebenfalls gegen Misswirtschaft und die Kleptokratie der Privilegierten – im Irak oft auch unter Einsatz ihres Lebens.

Das zeigt: Will die Schweiz in ihren Partnerländern die lokale Wirtschaft fördern und Bemühungen um eine friedliche und demokratische Gesellschaft stärken, so muss sie zu allererst bei sich selbst ansetzen: Sie muss das Geschäftsmodell ihres Finanz- und Konzernplatzes überwinden, das auf der Aneignung von Wohlstand basiert, der anderswo erarbeitet wurde. Sie muss also eine Politik entwickeln, die den gesellschaftlichen Schaden reduziert, den die Schaffung unseres Wohlstands in anderen Ländern produziert. Die Zeit drängt: In zehn Jahren schreiben wir bereits das Jahr 2030.

Artikel teilen

Artikel

Alles in einem Fall

20.01.2020, Finanzen und Steuern

Die «Luanda Leaks» zeigen umfassend wie selten zuvor, wie Gesetzeslücken im Schweizer Abwehrdispositiv gegen Steuervermeidung, Geldwäscherei und Korruption ausgenützt werden können – einmal mehr auf Kosten der Ärmsten weltweit.

© ICIJ

Die am 19. Januar 2020 vom International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) unter dem Hashtag #LuandaLeaks präsentierte Recherche stellt nicht zuletzt all jene bloss, die glauben, der Schweizer Finanz- und Konzernplatz sei nach den Reformen der letzten zehn Jahre «sauber» geworden. Trotz Lockerung des Bankgeheimnisses, mehrerer Reformen des Geldwäschereigesetzes, der Schaffung eines Potentatengeldergesetzes und der Verabschiedung einer Unternehmenssteuerreform (STAF) sind Schweizer Gesetze im Steuer- und Finanzbereich weiterhin ganz offensichtlich unzureichend, um solche Fälle zu verhindern. Die Luanda Leaks erzählen von Korruption, Geldwäscherei und Steuervermeidung, von Praktiken, die den Schweizer Finanz- und Konzernplatz und sein Geschäftsmodell zu einem der schädlichsten der Welt machen. Wer sich im Kampf gegen Ungleichheit und für eine sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung engagieren will, wird mit diesem Fall daran erinnert: Ohne einen grundlegenden Wandel im globalen Finanzsystem wird es nicht gehen.

Wie der britische Guardian berichtet, zahlte der staatlich kontrollierte angolanische Diamantenhändler Sodiam an den Schweizer Juwelier De Grisogono in Genf hohe Darlehen, ohne dafür Gegenleistungen zu erhalten. Der Diamantenhändler im Hochsteuerland Angola zahlte indirekt über andere Steueroasen hohe Darlehen an den unprofitablen Juwelier De Grisogono im intransparenten Tiefsteuerkanton Genf. Was dort mit dem Geld aus Angola genau passierte, ist allerdings unklar. Um dies nachvollziehen zu können, sind die Jahresberichte Schweizer Firmen zu intransparent. Gesichert ist, dass De Grisogono in Genf trotz der Zuschüsse aus Angola über Jahre hinweg Verluste schrieb.Der Fall ist insofern speziell dreist, als der Hauptinvestor der unprofitablen Firma in Angola der angolanische Staat selbst war. Die Allgemeinheit in Angola wurde gleich doppelt betrogen: Durch den Geldabfluss infolge gefakter Investitionen und durch die dem Fiskus entzogenen Millionenbeträge. Organisiert und orchestriert wurde das Ganze laut dem Tages-Anzeiger neben den grossen global tätigen Beratungsfirmen wie PWC oder KPMG von einem Anwalt mit CVP-Parteibuch in Zug.

Dieser Fall zeigt in dramatischer Weise, dass Reformen in der Schweizer Steuer- und Finanzpolitik, die auch den armen Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika zug Gute kommen, äusserst dringend bleiben: Die Lücken im Geldwäschereigesetz, die es Schweizer Anwaltskanzleien und Unternehmensberatungen nach wie vor erlauben, unbehelligt in hochdubiosen Geschäften wie jenem von Sodiam und De Grisogono tätig zu sein, müssen dringend geschlossen werden. Weiter muss die Schweiz die Bemühungen in der EU und der OECD um öffentliche Register für wirtschaftlich Berechtigte unterstützen. Solche Register machen die Profiteure von Offshorestrukturen sichtbar – in diesem Fall Isabel dos Santos, die Tochter des früheren angolanischen Präsidenten und ihr Ehemann Sindika Dokolo.

Die Luanda Leaks zeigen zudem, wie auch ganz normale Holdingfirmen in der Schweiz in Strukturen integriert werden können, die von einer atemberaubenden kriminellen Energie ihrer ErbauerInnen zeugen. Daran ändert auch die jüngste Unternehmenssteuerreform im Rahmen der STAF nichts, die auf Bundesebene seit dem 1. Januar in Kraft ist und in den Kantonen zurzeit umgesetzt wird. Zwar bezahlen Schweizer Holdingsunter dem neuen Regime der Konzernbesteuerung in der Regel etwas mehr Steuern, die Integration in komplexe Offshorestrukturen, die der Steuervermeidung und Kleptokratie dienen, unterbindet die STAF aber mitnichten. Mit der STAF werden zudem neu Steuerprivilegien eingeführt, die Konzernen bei Zuzug in die Schweiz durch die Verschiebung von Firmensitzen oder Zusammenschlüssen massive Steuereinsparungen erlauben („Abzug stiller Reserven bei Zuzug“). Auch diese erweisen sich im Kontext der Luanda Leaks als äusserst fragwürdig.

Schliesslich zeigt dieser Fall auch, wie wichtig es ist, dass die reiche Schweiz arme Länder dabei unterstützt, die internationalen Standards im Bereich der Steuertransparenz zu erfüllen und damit von den entsprechenden internationalen Datenaustauschprogrammen profitieren zu können. So ist zum Beispiel Angola weder Teil des Schweizer Netzwerkes zum internationalen automatischen Austausch von Bankkundendaten (AIA) noch jenem für die länderbezogene Berichterstattung multinationaler Konzerne (ALBA/Country-by-Country-Reporting (CbCR)). Mit dem Zugang zu diesen Informationssystemen könnten die angolanischen Steuerbehörden eruieren, ob potente SteuerzahlerInnen ihre Einkommen und Gewinne in Angola gesetzeskonform versteuern, oder sie, wie in diesem Fall, fern ihrer Heimat in transnationalen Offshorekonstrukten verstecken, die auch von der Schweiz aus betrieben werden.

Für weitere Informationen:

Dominik Gross, Experte für Steuer- und Finanzpolitik bei Alliance Sud: +4178 838 40 79

Artikel teilen

Medienmitteilung

Kein Schweizer Engagement für mehr Gerechtigkeit

31.01.2020, Finanzen und Steuern

Die Vorschläge für eine Reform des internationalen Steuersystems drohen die globale Ungleichheit zu zementieren. Die Schweiz verteidigt die Interessen hierzulande angesiedelter multinationaler Konzerne statt sich für einen finanziellen Ausgleich zwischen Nord und Süd einzusetzen.

Das Steuersekretariat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat heute über den Stand der Verhandlungen zwischen 134 Staaten zu neuen globalen Konzernsteuerregeln informiert.

Erfreulicherweise enthält der Reformvorschlag die Einführung eines Verteilschlüssels für Konzerngewinne zwischen den Ländern. Auch schlägt die OECD die Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes vor. Das sind grundsätzlich begrüssenswerte Schritte in Richtung mehr globaler Steuergerechtigkeit. Arme Länder könnten von diesen jedoch in dieser Form nicht profitieren: Unter anderem deswegen, weil die neuen Regeln kein Mittel gegen die entwicklungsschädigenden Geschäftspraktiken der Rohstoffindustrie darstellen. Ausgerechnet diese gehört in den armen Ländern des Südens aber zu den schlimmsten Steuervermeidern. Der Verteilschlüssel bleibt zudem auf einen sehr kleinen Anteil der Gesamtgewinne beschränkt und begünstigt so ausschliesslich grosse Absatzmärkte.

Mit dem heutigen System müssen Konzerne ihre Gewinne nicht dort versteuern, wo sie erarbeitet werden, sondern können die Gewinne dorthin verschieben, wo sie dafür am wenigsten Steuern bezahlen – auch in die Schweiz. Entwicklungsländer verlieren so jährlich hunderte Milliarden Dollar. Gemäss aktuellen Berechnungen der «Economists without borders» um Berkeley-Professor Gabriel Zucman resultieren 28% der Schweizer Konzernsteuereinnahmen aus Gewinnverschiebungen. Der vorliegende Reformvorschlag der OECD wird an all dem kaum etwas ändern. Trotzdem geht er dem Bundesrat noch zu weit: Er möchte einen globalen Mindeststeuersatz entweder ganz verhindern oder ihn sehr weit unter dem aktuellen globalen Durschnitt ansetzen. Dieser liegt knapp unter 25%.

Dominik Gross, Spezialist für Steuerpolitik bei Alliance Sud, sagt: «Weltweit leiden Gemeinwesen unter der Steuervermeidung der Konzerne. Der Bundesrat muss sich auf internationaler Ebene für globale Regeln einsetzen, die sowohl entwicklungspolitisch sinnvoll sind wie auch den Service public in der Schweiz und damit auch den hiesigen Wirtschaftsstandort stärken.» Dies ist kein Widerspruch: Die Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes in angemessener Höhe würde die weltweite Abwärtsspirale bei den Konzernsteuersätzen beenden und so auch in der Schweiz Steuereinnahmen sichern und den Service public stärken. Ein Verteilschlüssel auf sämtliche Konzerngewinne, der neben dem Umsatz auch den Faktor Arbeit berücksichtigt, würde zudem sicherstellen, dass Gewinne dort versteuert werden, wo sie auch effektiv erarbeitet werden.

Für weitere Auskünfte:

Dominik Gross, Spezialist für Steuerpolitik bei Alliance Sud +41 78 838 40 79

Artikel teilen