Artikel teilen

Studie

Steueroptimierung auf Kosten der Ärmsten

20.10.2021, Finanzen und Steuern

Der Luxemburger Agrarkonzern Socfin verschiebt Gewinne aus der Rohstoffproduktion in den Schweizer Tiefsteuerkanton Freiburg. Diese Steuervermeidung geht Hand in Hand mit Profitmaximierung auf Kosten der Bevölkerung in den betroffenen Regionen in Afrika und Asien. Ein Bericht von Brot für alle, Alliance Sud und des Netzwerks Steuergerechtigkeit zeigt erstmals auf, wie diese Praxis genau funktioniert. Mitverantwortlich dafür ist auch die Schweiz: Ihre Dumping-Politik in der Konzernbesteuerung ist eine der Stützen dieses ungerechten Systems.

Die Kautschuk-Plantage der Salala Rubber Corporation (SRC) in Liberia erstreckt sich über rund 4500 Hektar Land.

© Brot für alle

Der Luxemburger Agrarkonzern Socfin verschiebt Gewinne aus der Rohstoffproduktion in den Schweizer Tiefsteuerkanton Freiburg. Diese Steuervermeidung geht Hand in Hand mit Profitmaximierung auf Kosten der Bevölkerung in den betroffenen Regionen in Afrika und Asien. Ein Bericht von Brot für alle, Alliance Sud und des Netzwerks Steuergerechtigkeit zeigt erstmals auf, wie diese Praxis genau funktioniert. Mitverantwortlich dafür ist auch die Schweiz: Ihre Dumping-Politik in der Konzernbesteuerung ist eine der Stützen dieses ungerechten Systems.

Der in Luxemburg registrierte Konzern Socfin besitzt in zehn Ländern Afrikas und Asiens Konzessionen für mehr als 380 000 Hektar Land, was fast der Fläche des Schweizer Ackerlandes entspricht. Auf 15 Plantagen produziert er Palmöl und Kautschuk und verkauft dieses auf den globalen Märkten. Die Struktur des Konzerns ist komplex. Klar ist jedoch, dass ein grosser Teil des Kautschuks über die in Freiburg ansässige Tochterfirma Sogescol FR gehandelt wird. Die ebenfalls in Freiburg domizilierte Socfinco FR kümmert sich derweil um das Management der Plantagen und stellt konzernintern Dienstleistungen zur Verfügung.

Socfin erzielte 2020 einen konsolidierten Gewinn von 29.3 Millionen Euro. Der Bericht analysierte die Gewinne pro Mitarbeiter:in in den verschiedenen Ländern und stellte eine sehr ungleiche Verteilung fest: In den afrikanischen Ländern, in denen Socfin tätig ist, machte der Konzern einen Profit von gut 1600 Euro pro Mitarbeiter:in. Ganz anders präsentiert sich das Bild bei den Schweizer Socfin-Töchtern. Sie verzeichneten im letzten Jahr einen Gewinn von 116 000 Euro pro Mitarbeiter:in, also rund 70 Mal mehr als in Afrika. Zwischen 2014 und 2020 resultierte in der Schweiz sogar ein durchschnittlicher Gewinn pro Mitarbeiter:in von mehr als 200’000 Euro.

Niedrige Steuern – hohe Gewinne

Wie kommen diese konzerninternen Differenzen bei der Verteilung der Gewinne zustande? Die Erklärung liefert laut dem Bericht von Brot für alle, Alliance Sud und des Netzwerks Steuergerechtigkeit ein Blick auf die Steuerraten der Länder, in denen Socfin tätig ist: Die Gewinne im Verhältnis zur Anzahl Beschäftigter sind am höchsten, wo die Steuern am niedrigsten sind. In den afrikanischen Ländern bewegt sich der Steuersatz zwischen 25 und 33 Prozent. In der Schweiz hingegen wird Socfin mit weniger als 14 Prozent besteuert. Dies ist ein typisches Muster für konzerninterne Gewinnverschiebungen mit dem Ziel, Steuern zu vermeiden.

Diese Praxis ist bei multinationalen Unternehmen weit verbreitet, und sie ist auch nicht zwangsläufig illegal. Sie ist aber in jedem Fall ungerecht, denn sie entzieht den Produktions-ländern im Süden für deren Entwicklung dringend benötigte Steuereinnahmen und verstärkt so die globale Ungleichheit. Jährlich werden so rund 80 Milliarden Euro Gewinne aus Entwicklungsländern in Tiefsteuergebiete wie die Schweiz verschoben. Das sind weit mehr als die Hälfte der jährlichen globalen Ausgaben in der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit.

Wie die Gewinne in den Konzernen verschoben werden, ist für die Öffentlichkeit (wegen mangelnder Transparenz) und für die Steuerbehörden (wegen mangelndem Willen oder fehlender Ressourcen) meist schwer nachzuvollziehen. Im Falle von Socfin liegen indessen geographisch gegliederte Finanzberichte vor, die Aufschluss über Struktur und Inhalt der internen Transaktionen geben. Über konzerninterne Rechnungen für Handel, Beratung, Lizenzen oder andere Dienstleistungen landet ein grosser Teil der Einnahmen aus den in Afrika und Asien produzierten Gütern in der Schweiz. Ob die Höhe dieser intern verrechneten Kosten die OECD-Regeln für interne Transaktionen respektiert, wie Socfin dies geltend macht, können nur die Steuerbehörden aufgrund einer detaillierten Prüfung feststellen.

Schweiz muss transparenter werden

Die satten Gewinne in der Schweiz sind eine Seite der Medaille, die Situation auf den Plantagen im Süden die andere. Socfin profitiert dort von sehr vorteilhaften Landkonzessionen, während der Konzern die betroffene Bevölkerung nur ungenügend kompensiert, minimale Löhne für harte Arbeit zahlt und die versprochenen sozialen Investitionen nur unvollständig umsetzt. Trotz dieser für Socfin vorteilhaften Bedingungen schreiben einzelne Plantagen wie etwa die Kautschuk-Plantage LAC in Liberia gar anhaltende Verluste – laut dem Bericht ein weiterer Hinweis auf mögliche Gewinnverschiebungen aus Afrika in die Steueroase Schweiz.

Die Schweiz profitiert derweil massiv von solchen Gewinnverschiebungen: Fast 40 Prozent der Gewinnsteuereinnahmen der Kantone und des Bundes sind auf derartige Transaktionen zurückzuführen. Um den damit verbundenen Missständen zu begegnen, muss sie ihre Steuerpolitik dringend transparenter gestalten und so genannte «Rulings» (Steuerabkommen mit einzelnen Firmen) öffentlich machen. Das Gleiche gilt für die Länderberichte, die Konzerne in der Schweiz im Rahmen des internationalen Country-by-Country-Reportings der OECD erstellen müssen. Diese sind derzeit nur für Steuerbehörden einsehbar. Grundsätzlich muss die Schweiz ein internationales Unternehmenssteuersystem fördern, das Gewinne dort besteuert, wo sie erarbeitet wurden, und nicht dort, wo die Steuersätze am tiefsten sind.

Protestaktion in Freiburg

Heute Morgen fordert Brot für alle mit einer Protestaktion vor dem Sitz von Sogescol und Socfinco in Freiburg den Socfin-Konzern auf, Steuervermeidung und Gewinnverschiebungen innerhalb der Konzernstrukturen zu stoppen. Socfin soll zudem auf die Forderungen der lokalen Gemeinschaften eingehen, umstrittenes Land zurückgeben und dafür sorgen, dass allen Arbeiter:innen auf seinen Plantagen existenzsichernde Löhne gezahlt werden.

Bilder dieser Aktion sind ab ca. 10 Uhr hier zum Download verfügbar.

Material zum Download:

Zusammenfassung des Berichts (Deutsch), Vollversion des Berichts (Englisch)

Fotos und Grafik

Auskünfte und weitere Informationen:

Lorenz Kummer; Mediensprecher Brot für alle: lkummer@bfa-ppp.ch; +4179 489 38 24

Erklärvideo: Wie Steuervermeidung funktioniert - und den Ärmsten schadet

Brot für alle, Alliance Sud und Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland

Artikel

Sparen aus Leidenschaft

09.03.2023, Finanzen und Steuern

In der Pandemie wurde die Schuldenbremse zum nationalen Heiligtum erklärt. Sie galt als finanzpolitische Voraussetzung für die erfolgreiche Krisenbewältigung der Schweiz. Doch stimmt das wirklich? Ein Ritt durch die Austeritätshölle.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter, fotografiert im Bundeshaus, Bern, Schweiz.

© Raffael Waldner/13Photo

«Die Bundesfinanzen sind in Schieflage», sagte die neue Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter vor ein paar Wochen an einer Medienkonferenz, an der sie die Rechnung des Bundes für 2022 präsentierte und eine finanzpolitische Lagebeurteilung für die nächsten Jahre vornahm. Im letzten Jahr gab es ein Minus von 4,3 Milliarden Franken, auch in den nächsten Jahren drohen hohe Defizite, der Bundesrat will sparen. Doch pflügt man sich durch die Finanzzahlen des Bundes der letzten 20 Jahre und durch die Regeln der Schuldenbremse, zeigt sich: In Schieflage geraten ist vor allem letztere.

Was ist die Schuldenbremse?

Die Schuldenbremse wurde 2003 eingeführt. Sie soll laut Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt Einnahmen und Ausgaben des Bundes über einen längeren Zeitraum hinweg im Gleichgewicht halten und so einer stetig wachsenden Verschuldung des Bundes entgegenwirken. Die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) schreibt: «Das Kernstück der Schuldenbremse besteht aus einer einfachen Regel: Über einen Konjunkturzyklus hinweg dürfen die Ausgaben nicht grösser sein als die Einnahmen.» Unter einem Konjunkturzyklus wird in der Regel eine längere Periode verstanden, in der eine Volkswirtschaft verschiedene konjunkturelle Phasen durchläuft: Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung, Rezession, Aufschwung. Man könnte jetzt meinen, dass sich das Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben über einen solchen Konjunkturzyklus hinweg einstellen muss. Das jedenfalls scheint der obige Satz der EFV zu besagen. Das hiesse: In Jahren der Überschüsse würde der Bund in ein Sparschwein einzahlen, in Jahren der Defizite das Angesparte wieder herausnehmen. Über einen Konjunkturzyklus hinweg müsste der Kontostand des Sparschweins dann bei null liegen. Doch die Schuldenbremse ist eben kein Sparschwein. Das verhindern die Ausgabenregel und die konkreten Bestimmungen zum Ausgleichskonto. Der Sparteufel liegt im Detail.

Die Ausgabenregel

Die Ausgabenregel schreibt vor, dass der Bund in Jahren des starken Wirtschaftswachstums, wenn Unternehmen hohe Gewinne machen, die Löhne und der Konsum steigen und der Staat deshalb mehr Steuereinnahmen generiert, Budgetüberschüsse erzielen muss. In konjunkturschwachen Jahren darf der Bund dafür Defizite schreiben. Gemäss Ausgabenregel genügt es allerdings nicht, dass sich Überschüsse (positive Summe aus Einnahmen minus Ausgaben) und Defizite (negative Summe aus Einnahmen minus Ausgaben) über einen gesamten Konjunkturzyklus hinweg ausgleichen. In guten Jahren sorgt die Ausgabenregel für einen Zwang, Überschüsse zu erzielen. Das bringt den Bund auch in guten Jahren zum Sparen und schränkt seinen finanziellen Handlungsspielraum stark ein. Wenn Sie jetzt ans Eichhörnchen denken, das im Sommer (Jahre mit guter Konjunktur) nicht alle Eicheln auffrisst, die es sammelt, um für den Winter (Jahre mit schlechter Konjunktur) zu sparen, weil dann die Nahrung knapp ist, haben Sie die Sache bis hierher verstanden. Nur: Die Überschüsse in guten Jahren dürfen nicht in die Vorratskammer, um sie in schlechten Jahren zu verfüttern, sondern sie müssen in den Schuldenabbau fliessen. Das «Bundeseichhörnchen» muss seine angesparten Eicheln also gewissermassen an die «Wildschweine» (die Gläubiger des Bundes) abgeben. Es macht in guten Sommern also Diät, muss in harten Wintern dann aber trotzdem hungern – auch wenn ihm das nichts bringt, wie wir später noch sehen werden.

Das Ausgleichskonto

Das Ausgleichskonto ist eigentlich kein Konto. Es ist das Milchbüchlein des Bundes, aber kein Portemonnaie. Man kann dort also kein Geld hineinlegen. Die Eidgenössische Finanzverwaltung nennt es eine «buchhalterische Kontrollstatistik». Im Ausgleichskonto werden Budgetüberschüsse und Budgetdefizite notiert. Liegen die tatsächlichen Ausgaben im Rechnungsabschluss eines Jahres unter den im Rahmen der Budgetierung erwarteten Ausgaben, wird die positive Differenz auf dem Ausgleichskonto «verbucht». Es wird im Milchbüchlein also notiert, wie viel überschüssiges Geld der Bund eingenommen hat und in den Schuldenabbau steckte. Sind die Ausgaben höher als erwartet, wird das im Milchbüchlein entsprechend notiert, fallen sie tiefer aus als erwartet, ebenfalls. Ist der Saldo der notierten Summen negativ, muss dieses Minus in den Folgejahren (wie lange genau, ist nicht festgelegt) wieder ausgeglichen werden. Sprich, der Bund muss in den Folgejahren Überschüsse erwirtschaften (durch Mehreinnahmen oder Ausgabenkürzungen), mit denen das Ausgleichskonto wieder auf null gestellt werden kann. Auch der Schuldenabbau wird dann so lange ausgesetzt, bis der Saldo des Ausgleichskontos wieder im Plus ist.

Im Minus war das Ausgleichskonto aber in seiner 20-jährigen Geschichte der Schuldenbremse noch nie.

Das hat auch mit Glück zu tun: Zwischen 2003 und 2019 erlebte die Schweizer Volkswirtschaft nämlich abgesehen von einer kurzen Rezession während der Finanzkrise von 2008/2009 nur gute bis sehr gute Jahre. So stand dann der Saldo des Ausgleichskontos Ende 2019 mit 27,5 Milliarden Franken im Plus. Aber eben, dieses Geld ist bereits vollständig in den Schuldenabbau geflossen, das Sparschwein blieb leer. Aufgrund der Corona-Krise hat sich der Saldo des Ausgleichskontos nun bis Ende 2022 auf 21,9 Milliarden reduziert. Konsequenzen für den Bundeshaushalt hat diese Reduktion aber nicht, der Saldo ist ja immer noch sehr hoch. Der Schuldenstand des Bundes in Franken und Rappen hingegen hat sich in den letzten zwanzig Jahren vom Höchststand von 128 Milliarden im Jahr 2005 auf 88 Milliarden im Jahr 2019 reduziert. Coronabedingt ist der reale Schuldenstand in den letzten drei Jahren wieder angestiegen, sinkt jetzt aber bereits wieder. Da zudem auch die Wirtschaft stark wuchs, sank auch die Schuldenquote (Schuldensumme im Verhältnis zum BIP).

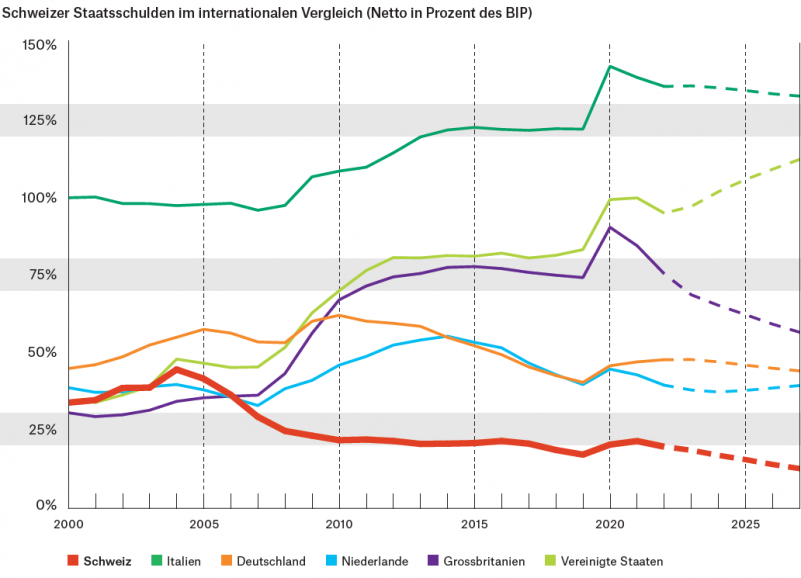

Der Schuldenstand seit 2005 startete schon von einem sehr niedrigen Niveau aus. Gemäss dem Internationalen Währungsfonds (IWF) sank er von etwas über 30% auf unter 20% (die Zahlen des Bundes kommen zu einer noch tieferen Nettoverschuldung). Heute ist die Verschuldung der Schweiz im Vergleich mit ihren europäischen Nachbarn und anderen Finanzplatzmächten denn auch geradezu absurd tief (siehe Grafik).

© Alliance Sud

Eine Reduktion auf ein auch im internationalen Vergleich so niedriges Niveau ist finanz- und wirtschaftspolitisch eigentlich völlig unnötig. Zu begehrt sind die «Eidgenossen», wie Schweizer Staatsanleihen genannt werden, bei hiesigen Pensionskassen, Anlagefonds oder Finanzinstituten. Investor:innen müssen hier nicht die geringsten Kreditausfallrisiken miteinkalkulieren. Entsprechend tief fallen auch die Schuldzinsen aus, die der Bund für seine Anleihen bezahlen muss – und das auf Jahrzehnte hinaus.

Gleichzeitig beschnitten die Regeln der Schuldenbremse den finanziellen Handlungsspielraum des Bundes in den 2000er und 2010er Jahren aber erheblich: Der gesetzlich festgeschriebene Schuldenabbau verhinderte, dass der Bund Geld zur Seite legen konnte, um es dann in schwierigeren Zeiten wieder auszugeben (das wäre das Sparschwein gewesen). Aber damit nicht genug, es gibt nämlich auch noch das Amortisationskonto.

Das Amortisationskonto

Dieses regelt den Umgang mit ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben des Bundes. Es wurde einige Jahre nach Einführung der Schuldenbremse mit einer Gesetzesänderung zusätzlich geschaffen. Auf dem Amortisationskonto werden ausserordentliche Einnahmen und Ausgaben verbucht – so etwa die Einnahmen aus dem Verkauf der G5-Lizenzen für das Mobilfunknetz oder die sehr hohen ausserordentlichen Ausgaben des Bundes zur Bewältigung der Pandemie. Wenn das Amortisationskonto ins Minus fällt, muss dieses mit Überschüssen aus dem ordentlichen Haushalt innerhalb von sechs Jahre wieder behoben werden. Das ist heute – wegen der auf dem Amortisationskonto verbuchten Corona-Kosten – ein Problem, auch wenn das vor drei Jahren noch ganz anders klang. Zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 setzte der damalige Finanzminister Ueli Maurer nämlich ein in der Folge das erfolgreiche Märchen vom Sparschwein in die Welt. Man schrieb den 20. März 2020. Seit einer Woche war die Schweiz im Lockdown.

An einer geschichtsträchtigen Medienkonferenz informierte der Bundesrat darüber, wie er die Schweizer Wirtschaft im Beinahe-Stillstand vor dem Kollaps bewahren will: Maurer stellte die erste Frage dann gleich selbst: «Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen – äh, kann der Bund überhaupt 42’000 Millionen ausgeben, diese 42 Milliarden, das ist wohl die erste Frage, die zu stellen ist.» Die Antwort: «Ich kann Ihnen versichern, dass der Bund das kann, dank dem, dass wir einen sehr robusten Finanzhaushalt haben, dank dem, dass wir die Schulden in den letzten Jahren abgebaut haben, dank dem wir Überschüsse erzielt haben, dank der Schuldenbremse.» Kurz: Maurer behauptete zu Beginn der Pandemie, dass die Corona-Hilfsmassnahmen durch Rücklagen gedeckt seien. Der Finanzminister höchstpersönlich liess die Öffentlichkeit also im Glauben, dass die Schuldenbremse ein Sparschwein sei. Und es funktionierte: Landauf, landab setzte eine Lobhudelei auf die Schuldenbremse ein, finanzpolitische Geizkragen und ideologische Buchhaltermenschen sahen sich bestätigt: «Spare über die Zeit, so hast Du in der Not.» Tatsächlich wurden die Corona-Hilfsgelder nur möglich, weil das Finanzhaushaltsgesetz in Ausnahmesituationen die Aussetzung der Schuldenbremse erlaubt. Das ist in der «Ausnahmebestimmung» geregelt.

Die Ausnahmebestimmung

Die Eidgenössische Finanzverwaltung schreibt: «In aussergewöhnlichen Situationen (so etwa bei Naturkatastrophen, schweren Rezessionen und anderen nicht steuerbaren Entwicklungen) ist es möglich, von der [Ausgaben-]Regel abzuweichen und ausserordentliche Ausgaben zu tätigen. […] Ausserordentliche Ausgaben […] müssen aber innerhalb von sechs Jahren kompensiert werden, sofern sie nicht durch ausserordentliche Einnahmen gedeckt werden können.» Und genau hier stehen wir jetzt. Die Corona-Schulden müssen wieder abgebaut werden. Dazu wurden (z. T. vom Parlament) wegen des Kriegs in der Ukraine und der Bekämpfung der damit verbundenen Inflation und der Kaufkraftkrise noch neue zusätzliche Ausgaben beschlossen. Wären die 27,5 Milliarden tatsächlich ins Sparschwein gelegt worden (oder besser noch investiert worden und damit stark gewachsen), hätte man das Corona-Minus von 32,8 Milliarden ganz einfach damit decken können. Die höhere Schuldenquote (die sich in den nächsten Jahren aufgrund des zu erwartenden BIP-Wachstums von selbst wieder reduziert hätte) hätte keine finanzpolitischen Folgen. Doch das lassen die Regeln der Schuldenbremse nicht zu. Im Parlament gab es Vorstösse in diese Richtung, doch sie blieben chancenlos. Am Ende entschied eine Mehrheit des Parlamentes immerhin, die Hälfte der Kosten für die Corona-Hilfen mit den notierten Überschüssen auf dem Ausgleichskonto aus den vergangenen Jahren zu verrechnen und verlängerte die Frist dieses Abbaus bis 2035. Eine solche Verrechnung ausserordentlicher Ausgaben mit dem Saldo des Ausgleichskontos dürfte es eigentlich gemäss Schuldenbremsen-Regeln gar nicht geben. Das kümmerte das Parlament aber in diesem Fall wenig und so hat es hier kurzerhand einfach eine coronabedingte Ausnahme von der Ausnahmeregel ins Finanzhaushaltsgesetz geschrieben. Es hat in diesem Fall also tatsächlich ein ausserordentliches Teil-Sparschwein exklusiv für Corona-Schulden geboren.

Es zeigt sich: Ob die Schuldenbremse einen realen Spardruck auslöst, hängt wesentlich davon ab, was Bundesrat und Parlament in ihrem Milchbüchlein der Schuldenbremse notieren wollen und was nicht. Die Frage, was tatsächlich finanzierbar wäre, ist nebensächlich. Von den Corona-Schulden bleiben jedenfalls immer noch 16 Milliarden, die der Bund bis 2035 mit Überschüssen aus dem ordentlichen Haushalt abbauen muss. Deshalb will der Bundesrat nun also sparen: vor allem in der Bildung, der Landwirtschaft und nicht zuletzt in der Entwicklungszusammenarbeit. Alles Bereiche, auf die wir dringend angewiesen wären, um unsere Gesellschaft ökologischer, sozialer und sicherer zu machen und einen angemessenen Beitrag der Schweiz zur Bewältigung der Vielfachkrise im Globalen Süden sicherzustellen. Es gäbe heute auch für die Schweiz in der Tat dringendere Probleme, als ihre Staatsverschuldung so tief zu halten, wie sie in den letzten zehn Jahren war. Würde sie um zehn Prozent des BIP oder ca. 50 Milliarden Franken ansteigen, ergäbe das nicht den geringsten volkswirtschaftlichen Schaden, sämtliche gegenwärtigen finanzpolitischen Probleme des Bundes wären auf einen Schlag gelöst und grosse öffentliche Investitionen in eine soziale, nachhaltige und globalsolidarische Schweiz problemlos möglich. Das Geld wäre da, jetzt fehlt «nur» noch der politische Wille, es auch zu nehmen.

Artikel teilen

Artikel, Global

Der «Gasfluch» von Mosambik

20.06.2023, Finanzen und Steuern

Mitten in der Klimakrise verwirklichen in Mosambik grosse Ölkonzerne wie TotalEnergies, einem Unternehmen mit SNB-Beteiligung, Gas-Megaprojekte. Diese Projekte schüren Konflikte und haben für die Bevölkerung keinerlei Mehrwert.

Umgestürzte Stromleitungen in Macomia, im Norden Mosambiks, nach dem Wirbelsturm Kenneth im Jahr 2019.

© Tommy Trenchard/Panos Pictures

Nachdem 2010 vor der Küste der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks riesige Erdgasreserven entdeckt worden waren, begannen multinationale Öl- und Gaskonzerne gigantische Projekte für die Förderung von verflüssigtem Erdgas (LNG) zu planen. Dies ist auch dem OECD-Bericht über mobilisierte private Mittel für Entwicklungsfinanzierungsmassnahmen (Private finance mobilised by official development finance interventions, siehe auch global #89, Frühling 2023) zu entnehmen. Die Projekte umfassen insbesondere die Hochseeförderung (mit einer Rekord-Fördertiefe von 2000 m), eine Unterwasserpipeline und Verarbeitungsanlagen an Land sowie ein LNG-Exportterminal. Zwei der Mega-Projekte (Rovuma LNG und Coral South FLNG Project) sind das Ergebnis eines Joint Ventures zwischen der amerikanischen ExxonMobil, der italienischen Eni und dem chinesischen Staatsunternehmen CNPC. Hauptanteilseigner und Betreiber des Mozambique LNG Project ist das französische Unternehmen TotalEnergies; weiter beteiligt sind das japanische Unternehmen Mitsui und mosambikanische, indische und thailändische Investoren. Wohlgemerkt, die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält derzeit Aktien von TotalEnergies im Wert von ca. 620 Mio. USD».

Gigantische öffentlich-private Finanzierungen

Die Gesamtinvestitionen in LNG-Projekte in Mosambik werden auf rund 60 Mrd. USD geschätzt, fast das Vierfache des Bruttoinlandprodukts Mosambiks. Laut der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), welche neben den hauptsächlich britischen und US-amerikanischen Exportkreditagenturen (ECA) öffentliche Finanzierung bereitstellt, handelt es sich um die bislang höchsten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) und die grösste Projektfinanzierung in Afrika. Sie sollen Mosambik zum drittgrössten LNG-Versorger der Welt machen und mehr als 67 Mrd. USD zum mosambikanischen BIP beitragen. Die Projekte sollen einerseits Gas für den Export nach Europa und Asien (insbesondere Indien und China) bereitstellen, andererseits aber auch LNG für die industrielle Entwicklung des Landes und des südlichen Afrikas liefern.

Neben Mosambik streben auch Nigeria, Ägypten, Algerien sowie der Senegal und Mauretanien eine Steigerung ihrer LNG-Exporte, insbesondere nach Europa, an. Die Verfechter von verflüssigtem Erdgas halten diese Energie für einen entscheidenden Faktor in der Energiewende, da sie 50% weniger CO2-Emissionen verursacht als die Energieerzeugung auf Kohlebasis. Im Gegensatz dazu rief die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem im Mai 2021 veröffentlichten Bericht Net Zero by 2050 dazu auf, Investitionen in die fossile Energieerzeugung sofort einzustellen, damit die weltweiten energiebedingten Kohlendioxidemissionen bis 2050 auf ein Nettonullniveau gesenkt werden können und die globale Erwärmung auf 1,5°C begrenzt werden kann.

Islamistische Aufstände und der Fluch der natürlichen Ressourcen

Die Provinz Cabo Delgado, eine der ärmsten Regionen des Landes, ist jüngst von Wirbelstürmen und Überschwemmungen heimgesucht worden, welche die Armut und Ernährungsunsicherheit weiter verschärft haben. Zudem ist sie Schauplatz eines Aufstands gegen die mosambikanische Regierung, dessen Ursachen vielfältig sind, möglicherweise aber mit dem Abbau der natürlichen Ressourcen in der Region zusammenhängen. Bewaffnete Gruppen, von denen einige Verbindungen zu Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat haben, haben unlängst gewalttätige Angriffe auf lokale Gemeinschaften, Sicherheitskräfte und die Gasinfrastruktur verübt. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden seit Beginn des Aufstands mehr als 700’000 Menschen in der Region vertrieben.

Um den vom Konflikt betroffenen Menschen zu helfen, hat die internationale Gemeinschaft humanitäre Hilfe angeboten. Im vergangenen Februar besuchte Bundespräsident Alain Berset zusammen mit seinem mosambikanischen Amtskollegen Filipe Jacinto Nyusi ein Flüchtlingslager und Projekte der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) in der Provinz. Mosambik ist seit 1979 ein Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit.

Die EU ihrerseits hat unter anderem ihre finanzielle Unterstützung für die in Mosambik stationierte ruandische Interventionstruppe erhöht. Damit soll sichergestellt werden, dass die Gasvorhaben so schnell wie möglich realisiert werden und die Abhängigkeit der EU von russischem Gas verringert wird.

Die Schweizerische Nationalbank: Aktionärin von TotalEnergie

Abgesehen von ihren Aktivitäten in Mosambik plant TotalEnergies den Bau einer über 1400 km langen Ölpipeline namens EACOP durch Tansania und Uganda, die die Lebensgrundlage Tausender Menschen sowie die Umwelt bedroht. An ihrer letzten Jahresversammlung forderte die Klima-Allianz, bei der Alliance Sud Mitglied ist, gemeinsam mit anderen NGOs der «SNB-Koalition» unter anderem eine Desinvestition aller fossilen Vermögenswerte und eine Anpassung der Anlage-, Geld- und Wechselkurspolitik der SNB an die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens. Vertreter:innen tansanischer NGOs forderten die SNB-Leitung auf, ihre Beteiligung an TotalEnergies sofort abzustossen. Unter den 20 grössten Schweizer Investoren von TotalEnergies stellen die UBS, die SNB und die Credit Suisse die Mehrheit. Pictet, aber auch die Zürcher Kantonalbank gehören ebenfalls zu den Aktionären.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel

Unternehmenssteuerreform III aus Südsicht

26.01.2015, Finanzen und Steuern

Das schweizerische Steuerregime für internationale Firmen hat beträchtliche Auswirkungen auf die Staatseinnahmen von Schwellen- und Entwicklungsländern. Die Vernehmlassung von Alliance Sud zur USR III.

© Daniel Hitzig/Alliance Sud

Alliance Sud steht für eine gerechte und nachhaltige Steuerpolitik ein, die ohne Anreize für internationale Grosskonzerne auskommt, Gewinne aus Entwicklungsländern in Tiefsteuergebiete wie die Schweiz zu verlagern. Die entwicklungspolitische Organisation der Schweizer Hilfswerke begrüsst deshalb die geplante Abschaffung der kantonalen Steuerstatus, die bisher für eine Ungleichbehandlung in- und ausländischer Gewinne sorgten.

Die sonstige Stossrichtung der Reform lehnt Alliance Sud indes ab. Die vorgeschlagene Einführung von Lizenzboxen und kantonale Gewinnsteuersatzsenkungen würden den internationalen Steuerwettbewerb verschärfen und weiterhin die missbräuchliche Ausgestaltung konzerninterner Verrechnungspreise begünstigen. In ihrer Vernehmlassungsantwort ersucht Alliance Sud den Bundesrat deshalb, diese entwicklungspolitisch schädlichen und wirtschaftspolitisch unnötigen Massnahmen nochmals zu überdenken.

Artikel teilen

Artikel

Gratwanderung auf dem Schuldenberg

25.05.2015, Finanzen und Steuern

Schuldenkrisen bedeuten Chaos. Viele ärmere Entwicklungsländer leiden unter einem enormen Schuldenberg. Die Uno diskutiert endlich über ein geregeltes Verfahren zur Schuldenrestrukturierung. Die Schweiz bremst.

© Henning Hraban Ramm/pixelio.de

von Mark Herkenrath, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

In jüngster Zeit bewegt vor allem die Staatsverschuldung der europäischen Länder die Gemüter. Diskutiert wird in erster Linie der Umgang mit der Schuldenkrise Griechenlands. Vom Schuldenberg der Entwicklungsländer ist hingegen kaum die Rede. Fast könnte der Eindruck entstehen, die Verschuldungsproblematik der ärmeren Länder sei inzwischen gelöst.

Auch der Bundesrat betont in seinem Bericht «Ein internationaler Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden» vom September 2013, die Entschuldungsinitiative für HPIC-Länder (Heavily Indebted Poor Countries) und die MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) der Entwicklungsbanken hätten hier in den letzten Jahren deutliche Abhilfe geschaffen. Er hält allerdings ebenfalls fest, dass sich die Schuldensituation in einigen betroffenen Ländern bereits wieder zuspitzt.

Ernster als gedacht

Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigen, dass die Lage tatsächlich ernst ist. Nach den jüngsten Einschätzungen des IWF vom Dezember 2014 haben bereits drei Entwicklungsländer mit tiefem Einkommen (low income countries, LIC) faktisch die Zahlungsunfähigkeit erreicht, während vierzehn weitere LIC eine kritische Auslandverschuldung mit hohem Risiko für eine Zahlungsunfähigkeit aufweisen. Davon sind sechs Länder, also fast die Hälfte, eigentlich bereits im Rahmen der HPIC-Initiative (teil)entschuldet worden.

Hinzu kommen 29 ärmere Länder, die nach IWF-Kriterien ein zumindest «moderates» Risiko einer Staatspleite aufweisen. Davon sind sechzehn – also mehr als die Hälfte – Begünstigte der Entschuldungsinitiativen HIPC und MDRI gewesen. Das heisst: Die partielle Schuldenstreichung im Rahmen dieser Initiativen hat in vielen Fällen nur vorübergehende Linderung gebracht. In zahlreichen ärmeren Ländern hat der grosse Bedarf an Fremdfinanzierung für Infrastrukturprojekte und den Ausbau der Bildungs- und Gesundheitssysteme die Kreditlast bereits wieder massiv ansteigen lassen.

Wer ist schuld an den Schulden?

Die Gründe für die zunehmende Verschuldung der Entwicklungsländer unterscheiden sich selbstverständlich von Fall zu Fall. In einzelnen Ländern nimmt die Schuldenlast zu, weil unverantwortliche und korrupte Regierungen Kredite aufnehmen, um entwicklungspolitisch sinnlose Prestigeprojekte und Waffenimporte zu finanzieren oder die eigenen Taschen zu füllen. In diesen Fällen tragen allerdings die Kreditgeber, die solche Regime unterstützen, eine Mitschuld. Sie wissen in der Regel, was für Taugenichtsen sie ihr Geld – zu einem vermutlich sehr attraktiven Zinssatz – zur Verfügung stellen. Weil zahlungsunfähige Staaten aber keinen Konkurs anmelden können, dürfen unverantwortliche Kreditgeber sogar bei einer faktischen Staatspleite damit rechnen, dass sie einen Teil ihrer Forderungen irgendwann zurückerhalten.

In den meisten Fällen wächst der Schuldenberg der Entwicklungsländer aber nicht, weil sich die betreffenden Regierungen von den Kreditgebern sinnlose Ausgaben finanzieren lassen. Vernünftigerweise werden Kredite in der Regel für Staatsvorhaben eingesetzt, die entweder selbst Profit abwerfen oder allgemein das Wirtschaftswachstum fördern. Trotzdem besteht auch hier die Gefahr, dass eine grosse Investition schlicht fehlschlägt oder Naturkatastrophen im Gefolge des Klimawandels, Währungsverluste und extern verursachte Finanz- und Wirtschaftskrisen den Schuldendienst plötzlich verunmöglichen. Dann müssen die betroffenen Länder neue Kredite aufnehmen, um alte Schulden zu bedienen – bis die Schuldenspirale immer rascher dreht und sich keine neuen Kreditgeber mehr finden.

Was geschieht bei einer Schuldenkrise?

Ist ein Staat massiv überschuldet oder faktisch schon zahlungsunfähig, kann er nicht wie ein Unternehmen einfach Konkurs anmelden und ein geregeltes Insolvenzverfahren anstrengen. Stattdessen beginnt dann ein langwieriges und mühseliges Gerangel um die Frage, welche Gläubiger bereit sind, auf welchen Teil ihrer Forderungen zu verzichten. Schuldnerländer und Gläubiger versuchen deshalb oft, eine längst notwendige Restrukturierung von Schulden möglichst hinauszuzögern. Sie hoffen – meist vergeblich – darauf, mit immer weiteren Überbrückungsfinanzierungen die Situation nochmals retten zu können. Die Folge ist, dass nicht nachhaltige Situationen über Jahre verschleppt und öffentliche Mittel in den Sand gesetzt werden.

Umso wichtiger wäre es, endlich einen geeigneten internationalen Rechtsrahmen für einen fairen und transparenten Insolvenzmechanismus für Staaten zu schaffen. Zahlreiche Entwicklungsorganisationen weltweit – darunter auch Alliance Sud – schlagen dies schon seit Jahren vor. Inzwischen hat auch der Bundesrat den möglichen Nutzen dieses Vorschlages erkannt. In seiner Antwort auf ein Postulat, mit dem Ständerat Gutzwiller (FDP/ZH) und 27 Mitunterzeichnende vom Bundesrat einen Vorschlag für ein faires und unabhängiges internationales Insolvenzverfahren für Staaten verlangten, hielt er Ende 2011 fest, ein solches Verfahren «könnte in Zukunft zur Lösung derartiger Probleme beitragen.» Im entsprechenden Bericht vom September 2013 betont er dann allerdings, dass es dafür international «keine nennenswerte Unterstützung» gebe.

Schweizer Blockadehaltung in der Uno

Inzwischen gibt es auf dem internationalen Parkett aber durchaus Unterstützung für ein staatliches Insolvenzverfahren. Die Entwicklungsländer haben nämlich im September 2014 durchgesetzt, dass im Rahmen der Uno Verhandlungen hin zu einem multilateralen Rechtsrahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden geführt werden. Sie drängen ausserdem darauf, dass auch das Schlussdokument der kommenden Uno-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Addis Abeba die Notwendigkeit eines solchen Verfahrens festhält. Die Schweiz gibt sich hier aber vorderhand unkooperativ. Sie hat sich in der ursprünglichen Abstimmung in der Uno der Stimme enthalten und eine Resolution zu den spezifischen Verhandlungsmodalitäten sogar abgelehnt.

Die offizielle Begründung für die Schweizer Blockadehaltung lautet, dass es bei der Abstimmung zu den Verhandlungsmodalitäten verfahrenstechnische Ungereimtheiten gab. Der eigentliche Grund dürfte jedoch sein, dass man über wichtige wirtschaftspolitische Fragen allgemein lieber im Internationalen Währungsfonds (IWF) verhandelt. Dort haben die Industrieländer deutlich mehr zu sagen als die Entwicklungsländer. Nur greifen die bisherigen Vorschläge des IWF zum Umgang mit Schuldenkrisen deutlich zu kurz.

Artikel teilen

Artikel

«The Price We Pay» – mit Alliance Sud ins Kino

02.11.2015, Finanzen und Steuern

Multis verschieben ihre Gewinne in Steueroasen, den Preis bezahlen die Bevölkerungen des Südens. Alliance Sud brachte Regisseur Harold Crooks im Herbst 2015 für zwei Vorstellungen seines Films nach Basel und Zürich.

Crooks dokumentiert in «The Price We Pay» wie legale «Steueroptimierung» funktioniert. Globale Konzerne wie Amazon, Apple oder Starbucks verschieben ihre Gewinne in Steueroasen, wo möglichst wenig Steuern anfallen. Mit dramatischen Folgen, denn wo Steuereinnahmen fehlen, wird bei öffentlichen Aufgaben gespart, bei Infrastruktur, Bildung oder der Gesundheit. Kurz – bei allem, was ein funktionierendes demokratisches Gemeinwesen möglich macht.

Und immer noch gehört auch die Schweiz zu den attraktivsten Steueroasen weltweit: Im aktuellen Financial Secrecy Index des Tax Justice Network steht sie einmal mehr ganz zuoberst. Die Zeche für die unlauteren Finanzflüssen der globalen Konzerne zahlen somit nicht nur die Länder des Südens sondern auch die normalen Steuerzahlenden bei uns: Steueroasen entziehen heute mehr als die Hälfte der Weltgeldmenge der öffentlichen Hand.

«The Price We Pay» blickt zurück in die dunkle Geschichte der Steueroasen und analysiert die heutige Realität des grossen Geschäftes Steuervermeidung.

Ko-Organisatoren waren Multiwatch und Denknetz.

Trailer - THE PRICE WE PAY - a feature documentary by Harold Crooks

Artikel teilen

Alliance Sud für erweiterte Steueramtshilfe

04.12.2015, Finanzen und Steuern

Alliance Sud begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausweitung der Steueramtshilfe. Dies auch auf Ersuchen, die auf illegal erhaltene Informationen zurückgehen.

© Daniel Hitzig/Alliance Sud

Alliance Sud hat sich an der Vernehmlassung des Bundesrats beteiligt, ob die Steueramtshilfe ausgeweitet werden soll. Sie begrüsst, dass neu auch auf Ersuchen eingegangen werden soll, die auf illegal erhaltene Informationen zurückgehen, die der ersuchende Staat jedoch im Rahmen eines Amtshilfeverfahrens erhalten hat.

Artikel teilen

Artikel

Die neuste Bieridee im Steuerwettbewerb

14.12.2015, Finanzen und Steuern

Die Unternehmenssteuerreform III, die zurzeit im Parlament behandelt wird, führt zu absehbaren Mindereinnahmen von 1.3 Milliarden Franken.

Das Parlament behandelt derzeit die Unternehmenssteuerreform III. Die Holding-Privilegien sollen dabei durch Patentboxen ersetzt werden. Entwicklungspolitisch manövriert sich die Schweiz damit vom Regen in die Traufe.

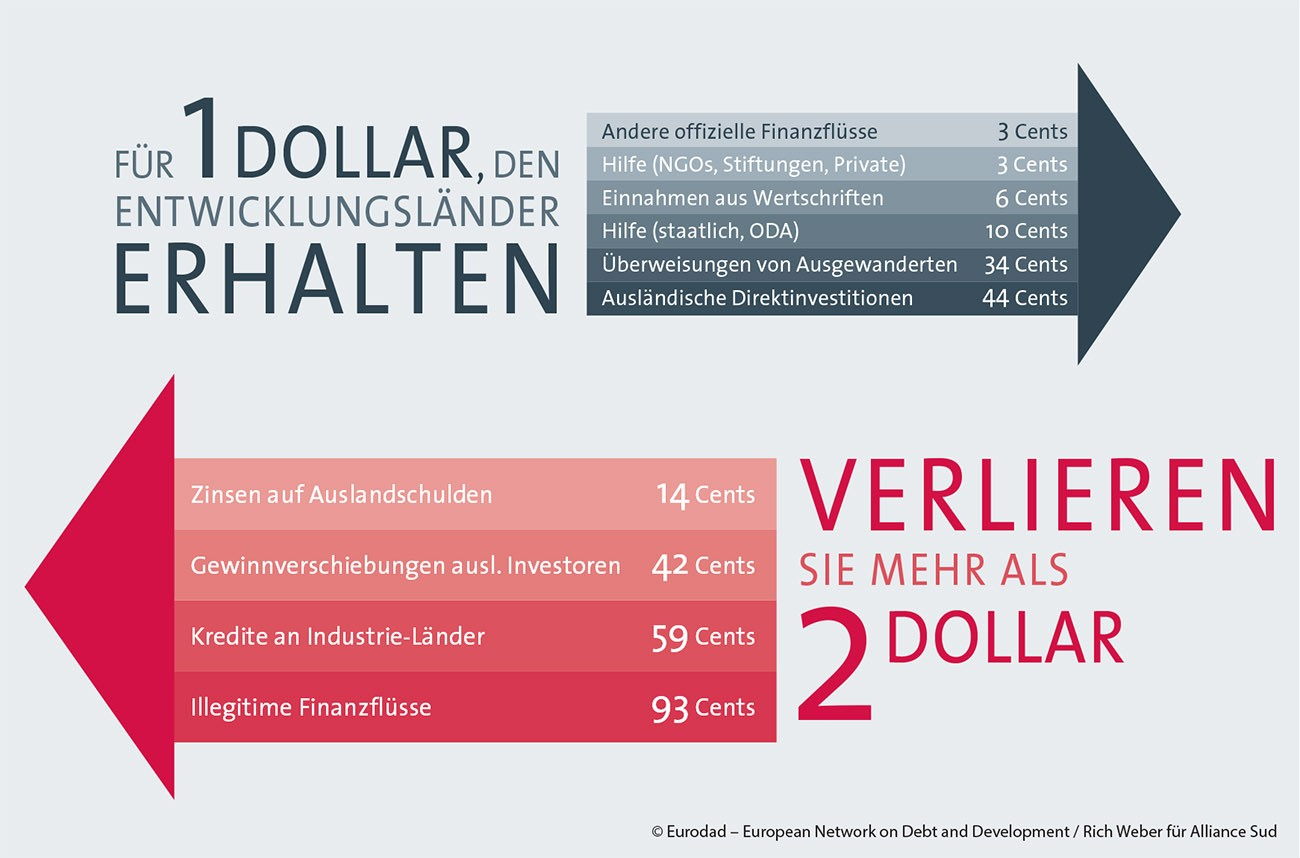

Für jeden US-Dollar, den ein Entwicklungsland gewinnt, verliert es mehr als deren zwei (vgl. Grafik). Zum stetigen Aderlass finanzieller Ressourcen in Entwicklungsländern tragen verschiedene Arten von Kapitaltransfers bei. Gemäss Berechnungen von Eurodad, dem europäischen Netzwerk für Schulden und Entwicklung, verloren Entwicklungsländer 2012 dadurch 1‘583 Milliarden US-Dollar. Das ist über zehnmal mehr, als die 120 Milliarden Dollar, die den Entwicklungsländern 2012 durch die staatliche und private Entwicklungszusammenarbeit zuflossen.

Den Ärmsten wird am meisten geschadet

Am meisten verlieren bei diesen Kapitaltransfers gemäss Analysen der Weltbank die ärmsten Länder. Dabei hat Eurodad in die oben zitierten Statistiken die jährlich durch Steuerflucht privater Vermögen und durch missbräuchliche Steuervermeidungen der Konzerne verursachten Steuerverluste in den Entwicklungsländern noch nicht einmal eingerechnet. Im neusten Financial Secrecy Index (FSI) schätzen SteuerexpertInnen des Tax Justice Network, dass aktuell weltweit 21 bis 32 Billionen US-Dollar nur leicht versteuerter oder gänzlich unversteuerter privater Vermögen in Steueroasen lagern. Auch reiche Steuerzahler aus Entwicklungsländern steuern zu dieser Unsumme einen signifikanten Anteil bei. Die Kapitalabflüsse behindern im globalen Süden den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen und verhindern öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur. In den 146 ärmeren Entwicklungsländern der Welt leben zudem 870 Millionen Menschen ohne irgendeine soziale Absicherung.

Die Schweiz als Oasenkönigin

In der FSI-Rangliste der undurchsichtigsten Finanzplätze der Welt tauchte die Schweiz im Oktober einmal mehr auf Platz 1 auf. Mit der vorgesehenen Abschaffung der Holding-Privilegien für Unternehmen durch die Unternehmenssteuerreform III (USR III) und der Einführung eines automatischen Informationsaustauschs mit den (reichen) OECD-Ländern ab 2018, haben Bundesrat und Parlament auf den langjährigen ausländischen Druck auf die Steueroase Schweiz reagiert.

In der multilateralen Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken ist die OECD seit 2012 führend. Anfang Oktober hat sie die Ergebnisse ihres «Base Erosion and Profit Shifting» Projekts – kurz BEPS – präsentiert. Damit sollen Unternehmen ihre Gewinne dort versteuern, wo sie sie erwirtschaften.

Die von BEPS nicht mehr tolerierten Schweizer Holding-Privilegien sind vor allem für die Volkswirtschaften der Kantone Genf, Waadt und Basel-Stadt sehr wichtig. Am Genfersee profitieren Rohstoffhändler und Finanzintermediäre von diesen Steuererleichterungen. In Basel ist es die Pharmaindustrie, die im Stadtkanton 27% der Wertschöpfung erwirtschaftet. 58% der gesamten Gewinnsteuer-Einnahmen kommen in Basel-Stadt von steuerlich privilegierten Gesellschaften. Zum Vergleich: In Zürich liegt diese Quote trotz Finanzplatz bei nur 7%, im Wallis mit seinen vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen gar nur bei 0,7.

Um die volkswirtschaftlichen Sorgen der betroffenen Kantone zu lindern, schlägt der Bundesrat im Rahmen der USR III die Einführung einer sogenannten Patentbox für Forschung und Entwicklung im Bereich des Immaterialgüterwesens (F&E&I) vor: Gewinne, die auf Einnahmen aus Patenten und weitere Rechte zurückgehen, sollen privilegiert besteuert werden. Patentboxen schaden allerdings sowohl dem Norden wie dem Süden, weil transnationale Unternehmen ihre Zahlungsströme und Profite damit weiterhin über Steueroasen abwickeln können. Die Schweiz ersetzt mit ihrer Einführung also ein auch aus entwicklungspolitischer Sicht schädliches Steuerregime durch das nächste.

Schales Bier

Wie solche Profitverschiebungen vom Süden in den Norden und auch in die Schweiz funktionieren, zeigten 2010 Recherchen des britischen Hilfswerkes ActionAid über SABMiller, den damals grössten Bierproduzenten der Welt. Über eine Tochterfirma kontrollierte der Bierriese damals 30% des Marktes in Ghana, wo die Einkommenssteuer 25% betrug. Seinen Gewinn versteuerte der Konzern allerdings nicht in Ghana, sondern in Holland und in Zug. Die Niederlande boten schon damals Patentboxen an, die auch Steuererleichterungen auf Markenrechte gewährten. SABMiller platzierte die Markenrechte seiner afrikanischen Biersorten in einer solchen Box und knöpfte für diese seinen ghanaischen Tochterfirmen gleichzeitig rekordhohe Gebühren ab. So verschob der Bierbrauer seine Profite aus Ghana nach Holland. Beraten liess sich SABMiller dabei unter anderen von einer konzerneigenen Consultingfirma mit Sitz in der Steueroase Zug, wo die Gewinnsteuern im Dienstleistungsbereich sehr tief sind. Für ihr Beratungsmandat verrechnete die SABMiller-Tochter in Zug ihrer Schwester-Brauerei in Ghana jährlich 1,5 Millionen Franken (stolze 4,6% des Umsatzes in Ghana). So verschob der Konzern SAB Miller auch Gewinne aus Westafrika nach Zug.

Eine solche sehr breite Patent- bzw. Lizenzbox nach dem holländischen Vorbild existiert seit 2011 auch im Kanton Nidwalden. Man gewährt dort Steuererleichterungen auf Patente, Marken, Software, Domainnamen und anderem. Nidwalden wird diese Box allerdings ab 2016 nicht mehr anbieten, da sie im Widerspruch zum sogenannten Nexus-Approach der OECD steht, der im Rahmen des BEPS-Prozesses verabschiedet wurde. Er macht die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Land, das die Steuerbegünstigungen gewährt, grundsätzlich zur Bedingung. Er ermöglicht aber in der konkreten Ausgestaltung der Box einigen Spielraum. Wie eng der Nexus Approach in der Schweizer Patentbox genau ausgelegt werden soll, wird im Gesetzesentwurf, über den der Ständerat in der aktuellen Wintersession berät, nicht geklärt. Der Bundesrat wird die genauen Ausführungsbestimmungen der Schweizer Patentbox 2016 im Rahmen einer Verordnung klären. Die Patentbox-Lösung, die das Steuerungsorgan des Bundes 2013 vorgeschlagen hat, verlangt allerdings nicht, dass die begünstigten F&E&I-Aktivitäten effektiv in der Schweiz stattfinden müssten. Das betreffende Unternehmen müsste lediglich nachweisen, dass es über Immaterialgüter verfügt, die auf F&E&I hinweisen. Damit besteht die Gefahr von neuen Schlupflöchern, die Profitverschiebungen aus Entwicklungsländern in die Schweiz weiterhin möglich machten. Es sollten deshalb nur Steuererleichterungen auf Patenterträge gewährt werden, die auf effektiv in der Schweiz erbrachte Forschungs- und Entwicklungsleistungen zurückgeführt werden können.

Obwohl die USR III internationale Bemühungen zu einer Unterbindung gewisser Steuervermeidungs-Praktiken berücksichtigt, stellt sie also gleichzeitig ein starkes Bekenntnis zum verheerenden weltweiten Steuerwettbewerb dar. Dieser verschärft die globale Ungleichheit und höhlt die finanzielle Basis für funktionierende Gemeinwesen aus: Indem Unternehmen und reiche Privatpersonen Länder und Kantone gegeneinander ausspielen, entsteht in Steuerbelangen ein Race to the bottom, mit dem immer mehr Kapital am Fiskus vorbeigeschleust wird. Daran werden sich die Schweizer Kantone auch nach der USR III weiter prominent beteiligen können.

Die letzte Unternehmenssteuerreform hat die Steuerzahlerinnen einen zweistelligen Milliardenbetrag gekostet. Optimistische Berechnungen gehen bei der USR III von Kosten von mindestens 1,3 Milliarden Franken aus. Kompensationen für die Steuerausfälle der USR III sind derweil keine vorgesehen. Und es ist zu befürchten, dass bei der nächsten absehbaren Sparrunde im Bundeshaushalt auch wieder bei der Entwicklungszusammenarbeit gespart werden wird.

Dieser Artikel wurde in GLOBAL+ (Winter 2015/16) publiziert.

Artikel teilen

Artikel

Keine Potentatengelder mehr

20.12.2015, Finanzen und Steuern

2014 legte der Bundesrat ein Gesetz über den Umgang mit Potentatengelder vor. Dank dem Ständerat, der einen Verwässerungsversuch des Nationalrates korrigierte, wurde im Dezember 2015 ein trotz Mängeln gutes Gesetz verabschiedet.

Hosni Mubarak, gestürzter Präsident Ägyptens

© Hassane Dridi/Keystone/AP/dadp

von Mark Herkenrath, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

Die Schweiz behauptet gerne, dass sie über eines der besten Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäscherei und gegen die Annahme illegaler Potentatengelder verfüge. Die Realität hält dieser Behauptung oft nicht stand. Seit dem Arabischen Frühling tauchten immer wieder neue Gelder auf, die gestürzten Diktatoren oder ihrer Entourage gehörten. 2011 zeigte der Bericht der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), dass 2010 keine einzige Meldung bezüglich Ägypten oder Tunesien eingegangen war. Anders gesagt, das System hatte nicht funktioniert.

Verdächtige Guthaben resolut bekämpfen

Im September 2013 beteiligte sich Alliance Sud an der Vernehmlassung zum neuen Potentatengeldergesetz. Sie begrüsste den Gesetzesentwurf, verlangte jedoch entscheidende Verbesserungen. Unter anderem forderte sie, dass verdächtige Guthaben nicht nur im Fall eines Regimewechsels, sondern jederzeit blockiert werden können. Sie kritisierte auch die allzu hohen Hürden bei der Übermittlung von Informationen an das Herkunftsland der gestohlenen Vermögen.

Einem Gesetz werden die Zähne gezogen

Am 10. Juni 2015 wurde ein verbesserter Entwurf zum Potentatengeldergesetz im Nationalrat behandelt. Die Volksvertretung stimmte jedoch mehreren Änderungen zu und versuchte so, das Gesetz zu verwässern.

Alliance Sud verurteilte die vom Nationalrat geforderte Einführung sehr kurzer Verjährungsfristen auf Vermögensdelikte, die von Potentaten begangen wurden. Denn die Verfahren zur Blockierung, Untersuchung und Rückgabe unrechtmässig erworbener Vermögen dauern in der Regel zwischen zehn und zwanzig Jahren. Die vom Nationalrat vorgeschlagenen Verjährungsfristen hätten dazu geführt, dass in vielen Fällen laufende Untersuchungen hätten abgebrochen werden müssen und die Gelder den Potentaten und ihren Clans zurückerstattet worden wären.

Der Nationalrat wollte auch, dass sich das Potentatengeldergesetz nur auf Personen bezieht, die einen identifizierbaren Beitrag zu diesen Guthaben geleistet haben – was zu einer drastischen Einschränkung sogar der aktuellen Praxis geführt hätte.

Ausgleichender Ständerat

Der Ständerat widersetzte sich am 24. September den Vorschlägen der Grossen Kammer klar. Nach einem Differenzbereinigungsverfahren verabschiedeten am 18. Dezember 2015 die beiden Räte ein Gesetz, das einigen Mängeln zum Trotz die Sperrung von Potentatengeldern und die Rückgabe an die bestohlenen Bevölkerungen deutlich erleichtert. Die Schweiz ist damit für korrupte ausländische Machthaber, die ihre Vermögen verstecken wollen, ein grosses Stück weniger attraktiv geworden.

Notabene machen illegal erworbene Potentatengelder nur einen kleinen Teil aller unlauteren Finanzflüsse aus, die jedes Jahr aus den Entwicklungsländern abfliessen. Bedeutend wichtiger sind Finanzflüsse, die Unternehmen und Privatpersonen zur Steuerhinterziehung nutzen. Hier stehen griffige Gegenmassnahmen noch aus. Gemäss einer unlängst publizierten Studie der NGO Global Financial Integrity haben Schwellen- und Entwicklungsländer zwischen 2004 und 2013 wegen solcher unlauterer Finanzflüsse rund 7.8 Milliarden Dollar verloren.

Artikel teilen

Medienmitteilung

Den Welthunger effektiv bekämpfen

29.01.2016, Finanzen und Steuern

Trotz genügend Nahrung leiden immer noch 800 Millionen Menschen Hunger. Um gegen diesen Skandal anzukämpfen, braucht es auch Massnahmen gegen die exzessive Finanzspekulation.

© Erich Westendarp / pixelio.de

von Mark Herkenrath, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

Trotz ausreichender Nahrungsmittelproduktion leiden immer noch 800 Millionen Menschen Hunger. Um gegen diesen Skandal anzukämpfen, braucht es auch Massnahmen gegen die exzessive Finanzspekulation wie die Spekulationsstopp-Initiative, die am 28. Februar zur Abstimmung kommt. Zu diesem Schluss gelangten am Donnerstag die Hilfswerke Brot für Alle und SWISSAID sowie der Hilfswerkdachverband Alliance Sud an einer Pressekonferenz, an der sie über den Stand im Kampf gegen den Welthunger informierten.

Weltweit leiden heute rund 800 Millionen Menschen Hunger, davon 780 Millionen in Entwicklungsländern. Dies obwohl weit mehr als genug produziert wird, um alle Menschen ernähren zu können. So wurden laut FAO-Zahlen im Jahr 1961 261 Kilo Nahrungsmittel pro Person produziert, im Jahr 2011 waren es 336 Kilo. Doch die Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel haben seit dem Jahr 2000 tendenziell stark zugenommen und waren zudem starken kurz- und mittelfristigen Schwankungen unterworfen. In den Jahren 2008 und 2011/12 führte die Kombination dieser Tendenzen zu einer Preisexplosion. In zahlreichen Entwicklungsländern kam es zu Notständen bei der Nahrungsmittelversorgung und vielerorts zu politischen Unruhen.

Die Spekulation mit Nahrungsmitteln hat diese Instabilität mit verschärft und so für die Entwicklungsländer enorme Probleme geschaffen. Die EU und die USA haben das erkannt und beschlossen, die exzessive Finanzspekulation auf Nahrungsmittel vorsorglich einzudämmen. Nicht so die Schweiz: «Der Bundesrat hat es verpasst, von sich aus ähnliche Massnahmen zu ergreifen. Darum steht die Spekulationsstopp-Initiative aktuell ohne politische Alternative da», sagte Mark Herkenrath, Geschäftsleiter von Alliance Sud, an der Pressekonferenz in Bern.

Der Kampf gegen den Hunger ist der internationalen Gemeinschaft weiterhin ein wichtiges Anliegen. Er ist insbesondere ein wesentliches Ziel der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für die nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDG), die Anfang 2016 in Kraft getreten ist. Das Ziel Nummer 2: bis 2030 soll der Hunger aus der Welt geschafft werden. Neben Forderungen wie vermehrte Investitionen in die ländliche Entwicklung - u.a. in Form von Entwicklungszusammenarbeit - verlangt die Uno auch Massnahmen zur Eindämmung der extremen Preisvolatilität auf den Nahrungsmittelmärkten.

«Genau diese Preisschwankungen können Menschen in Entwicklungsländern, die bis zu 80 Prozent ihres Einkommens für Nahrung ausgeben müssen, schnell in Hunger stürzen», erklärte Catherine Morand von SWISSAID. Und Tina Goethe von Brot für Alle stellte klar: «Selbst wenn die Schweiz allein die Nahrungsmittelspekulation nicht regeln kann, trägt sie doch eine besondere Verantwortung. Denn im Rohstoffhandel ist das kleine Land eine Grossmacht – auch im Agrarbereich. Die Spekulationsstopp-Initiative leistet einen wichtigen Beitrag, um eine fehlgeleitete Politik zu korrigieren».

Downloads:

Hunger und die Agenda 2030 für die nachhaltige Entwicklung, von Mark Herkenrath

Die Schweiz trägt Verantwortung, von Tina Goethe

Le scandale de la faim dans le monde – que faire ?, von Catherine Morand

Artikel teilen