Partager l'article

Opinion

Le Sud global ne doit pas disparaître de nos écrans

01.02.2024, Autres thèmes

Le conseiller fédéral Albert Rösti entend réduire sensiblement la redevance de radio-télévision. Une telle mesure affaiblirait encore davantage la couverture médiatique des crises et des pays oubliés — et donc la compréhension des réalités mondiales et du rôle de la Suisse.

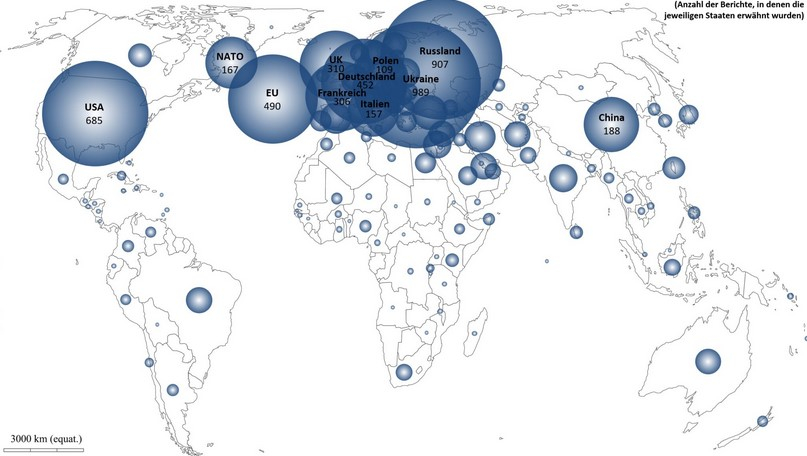

Répartition géographique du temps de diffusion dans le téléjournal alémanique en 2022.

© Ladislaus Ludescher

La révision partielle prévue de l’ordonnance sur la radio et la télévision prévoit une baisse progressive de la redevance de 335 francs à 300 francs par ménage jusqu'en 2029 et l'exonération d'autres entreprises de l'obligation de s’acquitter de la redevance. Depuis 2019, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel total assujetti à la TVA ne dépasse pas 500 000 francs ne paient plus de redevance. Désormais, cette limite devrait être portée à 1,2 million de francs de chiffre d'affaires annuel.

Cette proposition a pour objectif de contrecarrer l'initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! » (initiative SSR). Mais ce faisant, le Conseil fédéral légitime également un démantèlement qui aurait des conséquences désastreuses sur l'information complète de l’opinion publique.

Le mandat de prestations de la SSR est en effet crucial pour l'information de la population en matière de politique étrangère, comme l’a récemment souligné le conseiller fédéral Ignazio Cassis lors de l’Heure des questions au Parlement. Selon l'art. 6 de la concession SRG SSR, cette dernière doit veiller, dans ses offres d'information, à proposer un compte rendu complet, diversifié et fidèle. Elle informe en particulier sur les réalités politiques, économiques, sociales et culturelles et met l'accent sur la présentation et l'explication d’événements aux niveaux international, national et de la région linguistique.

De moins en moins de médias ont les ressources nécessaires pour une telle information lorsqu'il s'agit de sujets liés à la politique de développement. Selon le Centre de recherche sur le public et la société de l'Université de Zurich (fög), les reportages sur l'étranger et sa diversité géographique reculent toujours davantage en Suisse depuis des années. Conformément à une étude, la SSR dans la Suisse alémanique se limite elle aussi toujours plus à certaines régions et crises qui sont au centre de l'attention du public. Et ce, même si, selon un sondage de l’EPFZ, 46% des personnes interrogées en 2022 ont déclaré souhaiter en savoir plus sur les conditions de vie dans d'autres endroits du monde.

Le Département fédéral des affaires étrangères a malheureusement déjà montré à plusieurs reprises qu'il faisait royalement fi de cette préoccupation : il a interdit aux ONG d'utiliser les contributions de programme de la Confédération pour le travail de sensibilisation et d'éducation en Suisse. Par ailleurs, il a supprimé son propre magazine « Un seul monde » et le financement pour la promotion médiatique des associations « real21 » et « En Quête d’Ailleurs ».

Une baisse de la redevance réduirait encore davantage les offres d'information et en particulier les reportages à l'étranger sur le Sud global. Et ce tout particulièrement en Suisse latine, car les reportages à l'étranger sont coûteux et gourmands en ressources. Dans son dernier livre, le politicien tessinois Dick Marty, récemment décédé, a lui aussi attiré l'attention sur les zones d’ombre de la couverture médiatique et plaidé pour que la situation au Yémen ou en Éthiopie ne nous laisse pas indifférents.

La compréhension par la population des réalités mondiales et l'attention vouée aux crises oubliées et aux thèmes plus complexes de la politique de développement sous-tendent la formation d'une opinion informée dans une Suisse fortement interconnectée au niveau international. À l'ère de la désinformation et de la crise de financement du journalisme, un démantèlement substantiel et inutile du service public médiatique est donc également une attaque contre la démocratie.

Meinung

Ne pas mélanger migration et développement

16.08.2016, Coopération internationale

La Commission de politique extérieure du Conseil des Etats se range derrière la proposition du Conseil fédéral en ce qui concerne l’orientation future de la coopération suisse au développement.

© pixabay.com

Partager l'article

Opinion

Accord avec l’Inde : quel risque pour les génériques et les semences ?

23.01.2024, Commerce et investissements

Guy Parmelin, le conseiller fédéral en charge de l’Economie, a annoncé dimanche avoir trouvé un accord de principe avec l’Inde pour la conclusion d’un accord de libre-échange, dont les négociations duraient depuis 16 ans. Sans vouloir donner plus de détails, il a assuré que les deux parties s’étaient mises d’accord aussi sur la question de la protection des brevets, qui était la principale pierre d’achoppement.

Des scientifiques indiennes travaillent dans un laboratoire du centre de recherche et de développement à Hyderabad, en Inde.

© Keystone / AP / Mahesh Kumar

Nous ne savons pas ce que cet accord contient – les négociations sont secrètes et elles ne sont pas terminées -, mais Alliance Sud et des organisations indiennes comme Third World Network (TWN) sont inquiètes. Jusqu’à présent, le gouvernement indien a toujours affirmé ne pas vouloir de renforcement des droits de propriété intellectuelle (ce qu’on appelle dans le jargon TRIPS +) dans les accords de libre-échange. Nous pensons que la Suisse a exigé des dispositions TRIPS + comme condition à la conclusion de l'accord de libre-échange et nous soupçonnons que des dispositions de ce genre pourraient être incluses dans le texte final.

Du point de vue du droit à la santé, ce serait grave. L’Inde est le principal producteur de médicaments génériques au monde, qu’elle exporte vers les pays en développement. En vertu de la loi actuelle, la durée des brevets est de 20 ans à compter de la date du dépôt, comme le prévoit l’accord TRIPS de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord de libre-échange pourrait prévoir une extension de la durée des brevets au-delà de 20 ans, ce qui retarderait la mise sur le marché de médicaments génériques.

De plus, la loi actuelle ne prévoit pas d'exclusivité des données, ce qui signifie qu'un médicament peut être approuvé à tout moment, qu'il s'agisse d'un nouveau produit ou d'un produit approuvé n'importe où dans le monde. L’accord de libre-échange pourrait obliger l’Inde à changer sa loi pour introduire l’exclusivité des données, ce qui retarderait la mise sur le marché de médicaments génériques.

Finalement, dans le cadre du système actuel, l'Inde n'accorde pas de brevets pour une nouvelle utilisation d'une molécule connue (evergreening). L’accord de libre-échange pourrait exiger qu’elle introduise cette obligation.

Si l’accord de libre-échange contient ces dispositions, l’Inde va devoir modifier la loi sur les brevets et réduire la flexibilité qu’elle prévoit. Cela constituerait un précédent aussi dans les négociations des accords de libre-échange entre l’Inde et l’Union européenne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, en cours.

Un autre problème pourrait venir de la protection des semences. Habituellement la Suisse demande aux pays en développement avec lesquels elle négocie des accords de libre-échange d’adhérer à UPOV 91, la convention qui « privatise » les semences de façon à rendre plus difficile pour les paysans de les réutiliser et les échanger. Si cette disposition se retrouve aussi dans l’accord avec l’Inde, il s’agirait d’une mise en danger du droit à l’alimentation des petits paysans qui ne peuvent pas se permettre d’acheter des semences brevetées, ou qui ne le veulent pas.

Alliance Sud demande à la Suisse de lever le voile sur ces négociations et de ne pas mettre en danger le droit à la santé et l’accès aux semences de la population indienne, surtout des personnes les plus vulnérables.

Partager l'article

Meinung

Augmenter l'aide d’urgence : oui, mais...

18.09.2015, Coopération internationale, Financement du développement

Le Conseil fédéral veut augmenter l’aide d’urgence pour la Syrie et d’autres pays en crise. C’est absolument nécessaire. Mais Alliance Sud critique de puiser ces moyens dans la CAD à long terme.

© Pascal Mora

Partager l'article

Perspective Sud

« Pour être rendue, la justice doit aussi être vue »

12.12.2023, Autres thèmes

La lenteur caractérise le processus d'indemnisation des victimes du « Genocost » en République Démocratique du Congo, qui se compte selon certaines estimations officielles en dizaine de millions de morts.

Une personne déplacée attend sur un site d’enregistrement pour les personnes déplacées

fuyant le conflit dans la province du Kasaï, en 2017 à Gungu.

© John Wessels / AFP

par Caleb Kazadi, correspondant de Justice Info à Kinshasa (RDC).

Après trois décennies de violences, le nombre de victimes sur l’étendue de l’immense République Démocratique du Congo est aussi massif que difficilement quantifiable. Certaines estimations officielles évoquent jusqu’à 10 millions de morts causés par ce « Genocost », c’est-à-dire les crimes commis par appât du gain. Plusieurs dizaines de milliers de femmes ont été victimes de violences sexuelles à différentes périodes du conflit, et ce dans de nombreuses régions de la RDC touchées. En 2020, le conseil des ministres présidé par le Président de la RDC M. Tshisekedi, a souligné l’importance de soutenir le processus et les mécanismes de la justice transitionnelle en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Trois ans plus tard, les victimes attendent toujours un début de réparations.

Mimie Witenkate, une des membres fondatrices de la Plateforme d’action des jeunes Congolais (CAYP, Congolese Action Youth Platform) appelle le gouvernement à veiller à l’application des recommandations du Rapport Mapping, une enquête menée par l’Onu qui a documenté les violences perpétrées en RDC entre 1993 et 2003. Ses conclusions ont mis notamment en cause trois pays voisins : le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda. Engagée dans la Journée Commémorative du Génocide Congolais, cette activiste souligne qu’« on ne sait pas réparer sans justice. Par rapport aux femmes qui ont été violées, on va leur donner une petite monnaie, et après ? Lorsqu’à quelques mètres, il y a les mêmes personnes qui les ont brûlées, qui ont brûlé les membres de leurs familles, que peut-il se passer ? ».

Nouvelle loi et fonds de reparation

Quelques avancées peuvent toutefois être soulignées. Premièrement, en décembre 2022, le pays s’est doté d’une nouvelle loi portant sur la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits, crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Cette loi doit permettre de « réprimer les violences et protéger plus que jamais nos populations contre la résurgence de telles atrocités », assure la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, marraine du texte.

Ensuite, la RDC s’est équipée de deux établissements publics chargés des réparations des victimes de crimes graves. Il s’agit du Fonds spécial de réparation de l’indemnisation aux victimes des activités illicites de l’Ouganda en République démocratique du Congo, le FRIVAO, et du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, le FONAREV. Le FRIVAO, créé en mai 2023, s’occupe des victimes de la guerre de six jours à Kisangani, au nord-est de la RDC, en 2000, où les forces ougandaises étaient engagées. Le second s’intéresse aux victimes d’autres crimes graves commis depuis 1993.

Lenteur du processus d'indemnisation

Le cas du FRIVAO est un exemple éloquent de la lenteur qui caractérise ce processus d’indemnisation des victimes. En septembre 2022, l’Ouganda s’est acquitté du premier versement des réparations pour les dommages causés à son voisin congolais, soit 65 millions de dollars, conformément à l’arrêt de la Cour internationale de justice sur le différend qui opposait les deux pays. Près d’un an plus tard, rien n’a été déboursé. Alors qu’il est censé être basé à Kisangani, le FRIVAO se contente pour l’heure d’un bureau de relais dans les locaux du palais de justice de Kinshasa.

L’établissement FRIVAO ne dispose pas de fonds dédiés à son fonctionnement. Or, la totalité de l’argent ougandais est destiné exclusivement aux victimes, il ne serait donc pas possible d’affecter un centime à autre chose, explique une source proche du dossier. Le compte rendu du conseil des ministres du 18 août dernier indique cependant que « l’affectation du premier paiement de 65 millions USD effectué par l’Ouganda en septembre 2022 », qui était « logé dans le compte transitoire venait d’être actionné ». L’élaboration d’un plan stratégique de justice transitionnelle est en cours. Ce document devrait servir de boussole à toute action de justice transitionnelle, explique Joseph Khasa, conseiller du Ministre des droits humains en charge des questions de justice transitionnelle.

Une parte de la redevance minière pour la réparation des victimes

Le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles FONAREV fait face, lui, à un problème différent de financement. Un montant initial de 100 millions de dollars avait été proposé pour cet établissement public mais il n’est pas effectif. D’après la loi créant le FONAREV, son financement doit provenir notamment de la redevance minière ou de contributions extérieures – bailleurs de fonds, organisations internationales et philanthropiques. Mais le Fonds ne communique aucune information sur ces apports extérieurs, ni sur son budget en général. Mi-août, le gouvernement a néanmoins promulgué un décret précisant les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance minière. Le texte confirme la part de 11% allouée au FONAREV. Cela pourrait représenter une somme remarquable, puisque cette redevance minière génère plusieurs centaines de millions de dollars de revenus chaque année.

Justice Info

Justice Info est un média de la Fondation Hirondelle qui couvre l’actualité des initiatives de justice dans les pays confrontés aux violences les plus graves : crimes contre l’humanité, crimes de guerre, génocides etc. Multiforme et en constante évolution, la justice transitionnelle constitue un moment essentiel pour qu’un peuple puisse se reconstruire. « Pour être rendue, la justice doit aussi être vue », tel est le leitmotiv de la rédaction en chef de Justice Info, composée de journalistes spécialisés jouissant d’une crédibilité incontestable sur la scène internationale. Le rôle de Justice Info est de rendre accessibles et compréhensibles tous ces processus. Il s’agit de démocratiser cette justice transitionnelle, de la rendre populaire dans sa lecture au sens large du terme, et de permettre ainsi qu’un dialogue se crée entre ses acteurs et ses bénéficiaires naturels.

Partager l'article

Derrière les gros titres

Avec un pistolet sur un scooter des mers

12.12.2023, Autres thèmes

Lorsqu’en août dernier Bernardo Arévalo remporte les élections présidentielles au Guatemala, c’est la sensation et une énorme surprise. Arévalo porte l'espoir des opprimés, des pauvres et des indigènes. Mais cet espoir est de courte durée.

© Karin Wenger

par Karin Wenger

Nous avons du mal à nous habituer aux armes. Même dans le chantier naval de la localité de Rio Dulce, où nous préparons depuis début août notre voilier pour le Pacifique, elles sont omniprésentes. Les riches, qui abritent ici leurs vedettes et arrivent en hélicoptère le week-end pour des virées sur le lac, portent leurs pistolets dans des holsters par-dessus leur maillot de bain. Leurs armes les accompagnent même lorsqu'ils montent sur leurs scooters des mers. Une fois, une fusillade a éclaté dans la petite cité. Et lors d'une fête populaire agrémentée d’un rodéo et tenue en l'honneur d'un saint, les hommes promènent leurs armes comme les femmes leurs sacs à main.

Quel est ce pays où la violence s'affiche avec autant de naturel ? Un pays au passé violent. Pourtant, l'histoire du Guatemala aurait pu être bien différente, car 1945 a marqué le début d'un bref printemps démocratique. Juan José Arévalo a été élu président lors des premières élections libres du pays. Il promit des réformes agraires, davantage de justice sociale et la fin des structures semi-féodales. Il allait en outre faire du Guatemala une nation indépendante. De facto, le pays était alors une colonie américaine sous le contrôle de la United Fruit Company. Celle-ci possédait notamment d'immenses terres sur lesquelles elle cultivait des bananes. Le pays était une « république bananière » au sens propre du terme et devait le rester. Le gouvernement d'Arévalo a certes pu déjouer plusieurs tentatives de coup d'État, mais le 18 juin 1954, une petite armée en exil épaulée par la CIA a renversé le successeur d'Arévalo. Juan José Arévalo s'est alors enfui en exil. Au Guatemala, les dictatures militaires se sont ensuite succédé. Les États-Unis s’en sont bien accommodés et ont assisté à l'assassinat ou à la disparition de près de 250 000 Guatémaltèques, pour la plupart des indigènes, pendant la guerre civile de 1960 à 1996.

La guerre civile a beau être terminée depuis longtemps, le Guatemala est aujourd’hui encore l'un des pays où le nombre d'assassinats politiques est le plus élevé. Les indigènes, les défenseurs des droits humains, les activistes environnementaux et les journalistes continuent de craindre pour leur vie s'ils profèrent des critiques. Carlos Ernesto Choc, un journaliste indigène maya q'eqchi de 41 ans, ressent cette répression dans sa propre chair depuis qu'il a révélé un scandale environnemental au lac Izabal en 2017. À l'époque, le lac s’était teinté de rouge, pollué par les eaux usées de la mine de nickel Fénix. Elle appartient à une filiale du groupe Solway, enregistrée à Zoug. Lorsque les pêcheurs ont commencé à protester contre les exploitants de la mine, le gouvernement a dépêché la police sur place. Carlos Ernesto Choc était présent lorsque des policiers ont tué Carlos Maaz, un pêcheur prenant part aux manifestations. Il a publié ses photos et relaté toute l'histoire. Depuis, il est harcelé par la police et criminalisé par le gouvernement, qui le submerge de plaintes pour diffamation. Il a vécu dans la clandestinité pendant plus d'un an pour prévenir son arrestation. Nous nous rencontrons à Rio Dulce, près de son village natal d’El Estor, au bord du lac Izabal. « Pendant la dictature militaire, ils ont instillé la peur en nous. Ils nous ont dit, à nous les indigènes, que nous étions des sauvages et qu'en fait nous n’existions pas. L’élite corrompue de notre pays ne s'attendait pas à ce que nous survivions et nous nous défendions contre l'injustice, l'oppression et le pillage qu’elle faisait de la nature. »

Le Guatemala compte près de 17 millions d'habitants. Plus de la moitié d'entre eux vivent dans la pauvreté et les indigènes sont aujourd'hui encore traités comme des citoyennes et des citoyens de seconde zone. La corruption est si répandue que le Guatemala a récemment reculé à la 150e place sur 180 dans l'indice de corruption de Transparency International. Il n'est donc pas étonnant qu’on dise des puissants du pays, qui tirent les ficelles de la politique, de l'économie, de la justice, de la police et de l'armée depuis des décennies, qu’ils composent « le pacte des corrompus ».

Lorsque Bernardo Arévalo remporte le second tour de l'élection présidentielle en août dernier, ce sont les membres de ce pacte qui se mettent particulièrement en colère, car ils doivent désormais craindre pour leurs prérogatives. Âgé de 64 ans, Bernardo Arévalo est le fils du premier président démocratiquement élu et promet, comme son père jadis, de lutter contre la corruption et d'instaurer la justice sociale. Alors que les Américains combattaient Juan José Arévalo voilà quatre-vingts ans, ils accueillent aujourd’hui son fils à bras ouverts dans l’espoir qu’il créera des emplois et mettra ainsi fin au flux de migrants prenant le chemin des États-Unis. En politique, tout tourne toujours autour de ses propres intérêts. L'élite guatémaltèque voit les siens menacés aujourd’hui et a donc tenté, appareil judiciaire en renfort, d'annuler la victoire d'Arévalo pour l’empêcher de prendre ses fonctions en janvier 2024. Mais la pression de l'étranger et des villages est forte, et l'establishment politique n'a donc réussi, jusqu'ici, qu'à suspendre le parti d'Arévalo, le Movimiento Semilla (le mouvement des semences), avec l'aide du ministère public. Arévalo parle d'un coup d'État « au ralenti ». Il sait à quel point la population est en colère à ce sujet.

Depuis le début du mois d'octobre, les indigènes, les travailleuses et les travailleurs, les responsables syndicaux et celles et ceux qui se sentent dépossédés de leur voix érigent des barrages routiers dans tout le pays. Ils exigent le départ des procureurs corrompus, afin que leurs espoirs d'obtenir plus de droits et de justice ne soient pas étouffés dans l'œuf. Le principal pont d'accès à Rio Dulce est également bloqué. « Nous en avons assez d'être pauvres », chante l’un des manifestants sur le pont. « À bas les corrompus », peut-on lire en gros caractères sur une affiche. Après quelques jours, il n'y a plus de fruits, de légumes, de farine ou de sucre dans les supermarchés et sur les étals des marchés. Les distributeurs de billets sont vides, les stations-service sont à court de carburant. Les prix des denrées alimentaires prennent l’ascenseur. Le 16 octobre, le premier manifestant est abattu, ce qui ne semble étonner personne. Comme si tout le monde s'était habitué depuis longtemps à la violence.

Le journaliste indigène Carlos Ernesto Choc ne se focalise pas sur la violence, mais sur l'espoir : « C'est un moment historique. Pour la première fois, nous, les différents groupes indigènes, les métis, les activistes et les syndicats, sommes unis contre le gouvernement. Nous en avons tous assez de son système corrompu et discriminatoire ». C'est pourquoi de nombreux barrages routiers restent en place pendant des semaines et les gens continuent à manifester. « C'est uniquement de cette manière qu'ils pourront enfin nous écouter, ne plus dire que nous n'existons pas et que nos voix comptent pour beurre. Ils ne peuvent plus nous ignorer ».

© Karin Wenger

De 2009 à 2022, basée à New Delhi et Bangkok, Karin Wenger a été correspondante de la radio SRF pour l'Asie du Sud et du Sud-Est. Au printemps 2022, elle a publié trois livres sur son séjour en Asie. Depuis août 2022, elle navigue avec son partenaire dans les Caraïbes et rédige des commentaires sur des conflits et des événements oubliés dans le Sud global. Plus d'informations sur www.karinwenger.ch ou www.sailingmabul.com ou sur son podcast «BoatCast Mabul».

Partager l'article

Interview

La solidarité de la Suisse à l’épreuve

21.11.2023, Coopération internationale

Avec ses trois nouveaux livres, le professeur Jacques Forster met en lumière la double morale de la politique de développement des Etats. Il plaide pour plus de solidarité et de multilatéralisme – et ne comprend pas pourquoi la Confédération ne soutient plus le travail d’information et de sensibilisation des ONG.

Jacques Forster a enseigné pendant de nombreuses années à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève (IHEID). Auparavant, il a travaillé dix ans pour la DDC, notamment en tant que responsable pour l'Amérique latine. Entre 1999 et 2007, il a été vice-président du Comité international de la Croix-Rouge.

© Alliance Sud

Dans votre nouvel ouvrage «Coopération Nord-Sud: la solidarité à l’épreuve», vous faites le point sur 100 ans de coopération internationale. Est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui de parler de « Sud » et de « Nord » ?

Ça dépend de la perspective. D’un coté ce n’est plus pertinent car l’objectif initial de la coopération – que les pays pauvres rattrapent économiquement les pays riches «développés » – n’est plus crédible du tout. Les pays du « Nord » ont eux-mêmes de gros problèmes de développement. Il faudrait donc plutôt parler de «monde en développement ». Mais un des éléments qui a provoqué le démarrage de l’aide au développement après la deuxième guerre mondiale subsiste : les inégalités. Ici le concept de « Nord et Sud » reste pertinent et rappelle qu’il faut se concentrer sur la pauvreté, ce qui actuellement n’est pas suffisamment le cas car l’aide aux pays les plus pauvres stagne.

Aujourd’hui, les organisations internationales sont affaiblies par les intérêts nationaux. Que devrait faire un État solidaire ?

En effet, les Etats montrent toujours moins d’intérêt pour la coopération internationale. Pour renforcer à court terme la coopération multilatérale, il suffirait de transformer les contributions affectées (earmarked) aux organisations internationales en contributions non-affectées dont elles peuvent disposer librement dans le cadre de leurs objectifs. Ceci ne coûterait pas un centime de plus aux pays donateurs et permettrait à ces organisations de mettre en œuvre plus efficacement leur stratégie globale.

Un pays riche comme la Suisse ne devrait-il pas mettre davantage de moyens à disposition ?

Pour un pays qui évoque constamment l’importance de la « Genève internationale » et sa tradition humanitaire, la Suisse en fait trop peu : la part de son aide multilatérale dans son aide au développement est inférieure à celle de la moyenne des pays membres du CAD / OCDE.

Est-ce qu’il ne faudrait pas aussi revoir la définition même de l’aide publique au développement ?

Certainement, car pour accroître le volume de l’aide publique, le CAD a allongé la liste de ce qui peut être comptabilisé dans l’aide au développement : par exemple les frais de gestion de l‘aide dans les pays donateurs eux-mêmes, ou certains coûts liés à l’accueil des requérants d’asile dans ces pays. Il faudrait que cette redéfinition se fasse dans le cadre de l’ONU car on ne peut imaginer aujourd’hui que seuls les pays donateurs membres du CAD révisent cette définition. Il faudrait que les pays du Sud qui fournissent de l’aide au développement (par exemple la Chine, le Brésil, les pays arabes exportateurs de pétrole et de gaz) participent aussi à cet exercice, ainsi que des représentants des pays receveurs d'aide et des ONG.

Avec le projet de stratégie 2025-2028 pour sa coopération internationale, l’APD de la Suisse pourrait atteindre son niveau le plus bas depuis 10 ans : 0,36% au lieu de 0,7% du revenu national brut comme décidé dans le cadre de l'ONU. Comment jugez-vous cette nouvelle stratégie ?

Est-ce une nouvelle stratégie ? Il y manque la prise en compte qu’on est dans une situation de crise. Et la priorité aux pays et groupes de populations les plus défavorisés qui figure dans la loi n’est pas respectée. Par exemple en 2021 l’aide de la Suisse au pays les moins avancés (PMA) n’atteignait pas l'objectif de 0.2% du revenu national brut recommandé par les Nations Unies.

Est-ce une décision politique du Département fédéral des affaires étrangères ou un échec collectif qui révèle le véritable manque de solidarité de la Suisse ?

J’ai fait il y a des années une recherche sur l’aide de six petits pays d’Europe occidentale : d’une part le Danemark, la Norvège et la Suède; d’autre part, l’Autriche, la Finlande et la Suisse. Les six se sont lancés dans la coopération au même moment, mais le volume de l’aide a augmenté beaucoup plus fortement dans les trois premiers que dans les trois autres. Mon explication était que les pays qui avaient fortement accru leur aide étaient ceux dans lesquels la solidarité nationale était la plus forte et qu’un lien y avait été établi avec la solidarité internationale. Malgré des interdépendances croissantes, la Confédération ne l’a toujours pas compris.

Avez-vous une idée de la raison pour laquelle il en est ainsi ?

La Suisse profite de la mondialisation économique mais s’engage moins dans la gestion internationale d’autres défis mondiaux.

Pourtant, la politique étrangère suisse ne cesse d'invoquer sa tradition humanitaire. Pourquoi ce mythe est-il toujours aussi tenace ?

Il y a deux sources : d’abord Henry Dunant, qui a joué un rôle important pour lancer un mouvement humanitaire international. Un autre élément est la neutralité, qui est aussi un principe de l’action humanitaire. On est donc attachés à l’image de la Suisse que projette l’aide humanitaire. Même l’UDC, qui critique la coopération au développement, ne la conteste pas. Quant à la neutralité, elle mériterait sans doute d’être réexaminée à la lumière des changement profonds qui affectent le monde et les relations internationales.

A la fin de votre trilogie, vous soulignez le rôle important des ONG. Dans quelle mesure peuvent-elles faire la différence dans un monde de plus en plus dominé par des acteurs et des intérêts économiques ?

Les ONG jouent un rôle très important non seulement pour leurs programmes dans les pays du Sud, mais aussi au niveau politique. Ce sont elles qui, avec d’autres organisations de la société civile, s’engagent publiquement et sans relâche pour la défense de valeurs essentielles, comme les droits humains. Des coalitions d’ONG dans le reste du monde partagent les mêmes valeurs. C'est pourquoi je ne comprends pas que les autorités suisses leur mettent les bâtons dans les roues et que la DDC ne permette plus que les contributions aux programmes soutiennent également des activités d’information et de sensibilisation en Suisse. Celles-ci seraient justement essentielles pour une meilleure compréhension du Sud global par la population. Et la DDC en profiterait également.

Avez-vous malgré tout des raisons d'espérer ?

Certainement. Je suis impressionné et encouragé par l’engagement des jeunes générations qui ont le mieux compris l’urgence d’aller vers une société mondiale plus durable, donc plus équitable. Il faut que les décideurs d’aujourd’hui les entendent.

Les trois livres de Jacques Forster sont parus aux Editions Livreo-Alphil, Neuchâtel. Un quatrième livre est en projet sur le thème des « États fragiles et communautés vulnérables ».

Partager l'article

Meinung

OMC : la revanche de l’Afrique

15.02.2021, Commerce et investissements

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été élue à la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Une première pour l’Afrique et pour une femme.

Ngozi Okonjo-Iweala

© Isolda Agazzi

Partager l'article

Opinion

Le combat pour la justice continue

02.10.2023,

Un journaliste et observateur des droits humains de Nyala, Darfour, raconte la destruction de sa ville natale. « Nous devons continuer à faire entendre notre voix », écrit Ahmed Gouja.

En 2021, de nombreux déplacés internes à Nyala ont commencé à se réinstaller dans des villages voisins. Mais le conflit sanglant des derniers mois au Soudan a contraint ces femmes à fuir à nouveau.

© Ala Kheir

Des semaines durant, les explosions et les tirs ont secoué notre quartier ; nous nous sommes terrés dans nos maisons et les enfants se sont cachés sous les lits. Puis l'inévitable s'est produit : un obus a transpercé le mince toit de tôle de notre maison.

Mon neveu Muhanad, âgé de huit ans, était assis sur les genoux de sa mère lorsque l’obus est tombé presque sans bruit dans notre séjour. Il l'a touché à la tête et l'a blessé si gravement qu'il a failli mourir. Des histoires comme celle-ci sont monnaie courante dans ma ville natale de Nyala, la plus grande cité de la région soudanaise du Darfour. Comme une grande partie du Darfour, elle a été détruite par la guerre qui a éclaté en avril entre l'armée et les Forces paramilitaires de soutien rapides (FSR).

Journaliste et militant des droits de l'homme, j'ai passé des années à informer sur le conflit au Darfour. Mais rien ne pouvait me préparer à ce que je ressentirais en voyant ma ville pillée, mes proches et amis tués, mes voisins perdre leur travail et mourir peu à peu de faim. J'ai appris que la guerre n'est pas seulement synonyme de mort et de destruction. Elle a aussi des répercussions sur notre conscience d'agir : elle nous donne un sentiment d'impuissance, l’impression de ne rien pouvoir faire pour améliorer les choses.

Lorsque mon neveu a été blessé par l’obus, nous l'avons emmené dans un hôpital de la région et avons constaté que tous les médecins avaient fui. Il n'y avait même pas de lit pour lui. Nous sommes restés assis pendant des heures avec des pansements, essayant d'arrêter l'hémorragie. Nous nous sentions totalement impuissants. Plus tard, ce même jour, nous avons gagné l'un des rares hôpitaux privés encore ouverts. L'opération a coûté des milliers de dollars. Nous avons pu réunir cette somme ; d'autres familles accourues avec des proches mourants n'ont pas eu cette chance.

Oncle décédé, voisin battu à mort

Je suis né en 1985, quelques années seulement avant que notre ancien président autocratique, Omar al-Bashir, ne prenne le pouvoir suite à un coup d'État militaire. Il s'est maintenu à la tête de l’État pendant trois décennies et a terrorisé les Darfouris pendant son mandat. En 2003, lorsque la guerre a éclaté au Darfour, j'étais à l'école secondaire. Des rebelles, pour la plupart d'origine non arabe, protestaient contre leur marginalisation et s'opposaient au gouvernement d'al-Bashir. Celui-ci a réagi en armant la milice arabe du Darfour, connue sous le nom de Janjawid, qui a chassé des millions de personnes non arabes du Darfour et s'est ensuite approprié leurs terres. Plus tard, la milice a pris le nom de Forces de soutien rapide, le groupe paramilitaire qui lutte aujourd'hui contre les élites de l'armée qui l'ont elle-même créée.

La guerre actuelle a éclaté à Khartoum, mais s'est rapidement étendue au Darfour. Dans certaines zones, les FSR et les milices arabes alliées lancent des attaques contre la population non arabe, poursuivant ainsi ce qui a débuté voilà 20 ans. Dans des villes comme Nyala, en revanche, elles se battent principalement contre l'armée. Les premières semaines du conflit à Nyala ont été les plus terribles. Enterrer des proches est devenu une triste occupation quotidienne pour les habitants. Les tirs d'artillerie de l'armée étaient incessants. Puis vint la nouvelle qu'une connaissance avait été découpée en morceaux.

La milice des motards et les marchés illégaux

Au cours de ces premières semaines, j'ai souvent vu des adultes venus de nulle part s'effondrer et pleurer. Nous, nous étions certains que nous allions mourir, que nous n'avions aucune chance de survivre. Et comme si la peur d'être touché par un obus ou d'être pris dans des tirs croisés ne suffisait pas, nous avons dû faire face à une autre horreur : une milice arabe en civil, alliée aux FSR, qui fait le tour de la ville à moto et la met à sac. Cette milice rappelle le conflit du Darfour de 2003 : à l'époque, des combattants janjawids à cheval avaient attaqué des villages et emporté le bétail et les objets ménagers. La différence avec aujourd'hui, c'est que la milice prend pour cible les grandes villes.

À Nyala, la destruction est partout : la milice et les combattants des FSR ont pillé les ministères, vidé les hôpitaux, les marchés, les magasins et les maisons des habitants ainsi que les bureaux des organisations humanitaires internationales.

Les dortoirs d'une école pour orphelins à Nyala ont été détruits, tout comme un centre de formation professionnelle qui transmet des compétences artisanales à une nouvelle génération de jeunes de la région. Un grand entrepôt de médicaments, dans lequel étaient stockées des provisions pour les habitants de l’ensemble du Darfour, a également été victime des raids. Une presse qui servait à imprimer les livres pour les élèves du primaire et du secondaire dans toute la région a été dérobée dans le bâtiment du Ministère de l'éducation.

Certains civils ont commencé à s'armer pour se protéger des pillages, tandis que d'autres y ont tristement pris part eux-mêmes. Après que les miliciens eurent emporté les objets de valeur, les civils se sont mis à démolir le reste : meubles, tables, livres et même les toits des bâtiments. Très vite, les biens volés ont resurgi sur les marchés illégaux des zones contrôlées par les FSR, avec des armes et de la drogue.

Pénurie alimentaire et souffrance des femmes et des filles

En raison de la présence des milices, les commerçants se sont vus contraints de retirer leurs marchandises des magasins et des marchés et de les stocker dans leurs maisons cadenassées. Il est donc devenu toujours plus difficile de trouver de la nourriture en ville ; les prix de celle-ci ont grimpé en flèche. La nourriture en provenance de Khartoum, notre principale source d'approvisionnement, ne nous est plus parvenue vu l'intensification des combats dans cette ville. Les commerçants font venir des marchandises des pays voisins, le Soudan du Sud et la Libye, mais le piètre état des routes et l'insécurité rendent l'opération difficile. Dans ma famille, nous ne prenons régulièrement qu'un seul repas par jour, le plus souvent à midi. Nous dépendons de la générosité de mes frères, qui nous envoient de l'argent depuis l'Arabie saoudite.

La situation humanitaire des personnes qui vivent dans les immenses camps de déplacés à la périphérie de Nyala est encore pire. Ces camps abritent les victimes du conflit du début des années 2000 et sont le visage caché de la crise humanitaire actuelle. Beaucoup de ces personnes déplacées dépendent de l'aide humanitaire internationale — qui a été suspendue au Darfour — et du travail quotidien à Nyala, soit au marché, soit dans les maisons et les commerces des habitants de la ville. Les femmes et les filles sont particulièrement affectées par le conflit. Selon mes sources, certaines d'entre elles sont détenues dans des entrepôts et des hôtels par des membres des FSR et de la milice, qui abusent d'elles sexuellement.

L’esprit combattif de la population

En tant que journaliste qui, dans une telle situation, reçoit d'innombrables informations via WhatsApp, la chose la plus constructive à faire est d'attirer l'attention sur notre situation sur les médias sociaux. D'autres ont concentré leurs efforts sur l'aide aux personnes dans le besoin. Dans mon quartier, un groupe distribue de la soupe, tandis qu'un autre a mis en place des points de contrôle civils dans le voisinage pour limiter les mouvements des bandes de motards.

Entre-temps, les responsables communautaires d'un des camps installés au début des années 2000 ont organisé une initiative locale visant à retrouver les médicaments pillés et à les restituer à l'un des plus grands hôpitaux de Nyala. Il est poignant de voir comment des personnes en prise aux pires difficultés épaulent les autres. Au début du conflit, un comité d’armistice a également été institué pour coordonner les efforts des responsables communautaires et des autorités. Ensemble, ils tentent de faire office de médiateurs entre les unités locales de l'armée et des FSR et demandent la cessation des hostilités. Des comités semblables ont été créés dans d'autres régions du Darfour, ce qui souligne la détermination de la population à s'opposer à un conflit entre deux parties qui ne sont soutenues que par quelques civils. Dans un premier temps, le comité d’armistice de Nyala a enregistré un succès : il a pu négocier une interruption du conflit pour l'Aïd al-Fitr, à la fin du ramadan. Mais après l'Aïd, la guerre a continué.

La paix passe par la justice

Pour l'instant, il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Les FSR ont pris le contrôle de presque tout Nyala et d'une grande partie du reste du Darfour, même si l'armée est toujours retranchée dans certaines bases et que les affrontements sont fréquents. Certains semblent croire que le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo « Hemedti », va reconstruire et développer le Darfour. Je leur dis qu'une milice qui détruit les bibliothèques, les écoles et les hôpitaux n'apportera pas la démocratie.

Ce dont nous avons le plus besoin en ce moment, c'est d'une aide humanitaire. Les organisations humanitaires internationales jugent toutefois la situation au Darfour trop dangereuse pour y intervenir. Mais j’ai pu observer des guerres dans d'autres pays, comme l'Ukraine, où elles travaillent dans des conditions encore plus délicates. Pourquoi ne serait-ce pas possible ici ?

Les acteurs internationaux doivent en outre reconnaître que la paix passe par la justice. Cette crise ne se terminera pas par des négociations et la signature de documents par les militaires. La fin de la pluie de balles ne nous rendra pas nos proches. Nous avons besoin de réparation et de la fin de l'impunité. Enfin, en tant que Darfouris, nous devons continuer à faire entendre notre voix. Les hommes en armes parlent plus fort que nous pour le moment, mais nous aussi pouvons et devons élever la voix et faire savoir au monde ce qui se passe réellement.

War has destroyed my Darfur town – but I will keep fighting for justice

Édité par Philip Kleinfeld, raccourci et traduit par Alliance Sud.

Ce témoignage a été financé par le fonds H2H du réseau H2H soutenu par l'aide britannique au développement. Ce témoignage a été publié en août par « The New Humanitarian », une organisation qui met un journalisme indépendant de qualité au service des millions de personnes touchées par les crises humanitaires dans le monde. On consultera le site www.thenewhumanitarian.org pour un complément d’information. « The New Humanitarian » décline toute responsabilité quant à l'exactitude de la traduction.

Partager l'article

Opinion

Une armée qui crie famine et des faits fragiles

03.10.2023, Coopération internationale

Seule une armée forte peut-elle aider dans des contextes fragiles ? Des recherches solides montrent que la coopération au développement peut jouer un rôle important même dans un contexte extraordinairement difficile, écrit Andreas Missbach.

© Ala Kheir

La direction de la DDC organise une conférence de presse dans un lieu symbolique. Elle y explique avec force détails pourquoi, face aux crises à répétition et à la pauvreté croissante, la Suisse doit de toute urgence consacrer davantage de moyens à la coopération internationale (CI). Et ce, même si le Conseil fédéral a déjà décidé que la CI serait réduite en 2024 et que sa croissance serait ensuite nulle en termes réels.

Impensable en Suisse ? Non, car c'est précisément ce qui s'est produit en août avec d’autres personnes et dans d'autres dimensions. Le chef de l'armée Thomas Süssli a demandé un accroissement du budget militaire à 1% des dépenses publiques d'ici 2030. Et ce, même si le Conseil fédéral a déjà décidé, avec la planification financière, de ne vouloir atteindre la valeur cible souhaitée par le Parlement qu'en 2035. La NZZ a qualifié cette décision de « refus d’obtempérer », mais on souhaiterait que la direction de la DDC fasse preuve d'autant de courage et d'esprit combatif.

À propos d'armées : suite au coup d'État au Niger, de très nombreuses colonnes de commentaires ont présenté « l'Afrique » comme le continent des renversements et des démocraties en déroute. Via le site de microblogging X, l’économiste sénégalais du développement Ndongo Samba Sylla a remis les faits à leur place : « L’apogée des coups d'État réussis sur le continent se situait entre 1970 et 1979, puis entre 1990 et 1999, avec 36 coups d'État par décennie. Depuis, ils sont en net recul. La majorité des pays africains n'a jamais connu de renversement violent depuis 1990, un tiers n'en a jamais connu depuis l'indépendance.

La multiplication récente des coups d'État militaires dans les pays du Sahel (et non pas dans toute l'Afrique) s'explique, à une exception près (le Soudan), par deux facteurs communs à tous les coups d'État ayant abouti. Premièrement, ils ont pour cadre d'anciennes colonies françaises qui, deuxièmement, sont marquées par une présence militaire étrangère pour des raisons géopolitiques (pour le Gabon, on pourrait ajouter « ou colonies françaises exploitées par des groupes pétroliers européens »). C'est pourquoi Ndongo Samba Sylla parle d'une « crise de l'impérialisme français » plutôt que d'une crise de la démocratie.

Bien sûr, des événements comme ceux du Niger alimentent également le débat sur le sens de la coopération au développement dans les États fragiles. L'utilité de la CI est fondamentalement remise en question, que ce soit avant un coup d'État (« la CI n'a pas apporté de démocratie stable aux pays ») ou après (« qu'est-ce que vous y faites encore ? »). Des questions complexes, sans nul doute, qui occuperont Alliance Sud lors du débat parlementaire sur le message sur la CI.

Mais là encore, des faits s'imposent. Et le professeur Christoph Zürcher de la Graduate School of Public and International Affairs de l'université d'Ottawa est à même d’en produire. Il a réalisé un examen systématique de 315 évaluations individuelles de la coopération internationale pour l'Afghanistan, le Mali et le Soudan du Sud de 2008 à 2021. Cette étude suggère que la CI ne peut pas stabiliser ou pacifier les États dans le contexte de conflits militaires et d'intérêts géopolitiques. Mais elle indique aussi que les investissements dans l'éducation, la santé et le développement rural, par exemple le soutien aux structures agricoles, sont couronnés de succès et bénéficient à la population locale. Conclusion de l’étude : les projets axés sur les populations et qui ne visent pas la grande transformation du pays sont efficaces.

Partager l'article