Partager l'article

Interview

La solidarité de la Suisse à l’épreuve

21.11.2023, Coopération internationale

Avec ses trois nouveaux livres, le professeur Jacques Forster met en lumière la double morale de la politique de développement des Etats. Il plaide pour plus de solidarité et de multilatéralisme – et ne comprend pas pourquoi la Confédération ne soutient plus le travail d’information et de sensibilisation des ONG.

Jacques Forster a enseigné pendant de nombreuses années à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève (IHEID). Auparavant, il a travaillé dix ans pour la DDC, notamment en tant que responsable pour l'Amérique latine. Entre 1999 et 2007, il a été vice-président du Comité international de la Croix-Rouge.

© Alliance Sud

Dans votre nouvel ouvrage «Coopération Nord-Sud: la solidarité à l’épreuve», vous faites le point sur 100 ans de coopération internationale. Est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui de parler de « Sud » et de « Nord » ?

Ça dépend de la perspective. D’un coté ce n’est plus pertinent car l’objectif initial de la coopération – que les pays pauvres rattrapent économiquement les pays riches «développés » – n’est plus crédible du tout. Les pays du « Nord » ont eux-mêmes de gros problèmes de développement. Il faudrait donc plutôt parler de «monde en développement ». Mais un des éléments qui a provoqué le démarrage de l’aide au développement après la deuxième guerre mondiale subsiste : les inégalités. Ici le concept de « Nord et Sud » reste pertinent et rappelle qu’il faut se concentrer sur la pauvreté, ce qui actuellement n’est pas suffisamment le cas car l’aide aux pays les plus pauvres stagne.

Aujourd’hui, les organisations internationales sont affaiblies par les intérêts nationaux. Que devrait faire un État solidaire ?

En effet, les Etats montrent toujours moins d’intérêt pour la coopération internationale. Pour renforcer à court terme la coopération multilatérale, il suffirait de transformer les contributions affectées (earmarked) aux organisations internationales en contributions non-affectées dont elles peuvent disposer librement dans le cadre de leurs objectifs. Ceci ne coûterait pas un centime de plus aux pays donateurs et permettrait à ces organisations de mettre en œuvre plus efficacement leur stratégie globale.

Un pays riche comme la Suisse ne devrait-il pas mettre davantage de moyens à disposition ?

Pour un pays qui évoque constamment l’importance de la « Genève internationale » et sa tradition humanitaire, la Suisse en fait trop peu : la part de son aide multilatérale dans son aide au développement est inférieure à celle de la moyenne des pays membres du CAD / OCDE.

Est-ce qu’il ne faudrait pas aussi revoir la définition même de l’aide publique au développement ?

Certainement, car pour accroître le volume de l’aide publique, le CAD a allongé la liste de ce qui peut être comptabilisé dans l’aide au développement : par exemple les frais de gestion de l‘aide dans les pays donateurs eux-mêmes, ou certains coûts liés à l’accueil des requérants d’asile dans ces pays. Il faudrait que cette redéfinition se fasse dans le cadre de l’ONU car on ne peut imaginer aujourd’hui que seuls les pays donateurs membres du CAD révisent cette définition. Il faudrait que les pays du Sud qui fournissent de l’aide au développement (par exemple la Chine, le Brésil, les pays arabes exportateurs de pétrole et de gaz) participent aussi à cet exercice, ainsi que des représentants des pays receveurs d'aide et des ONG.

Avec le projet de stratégie 2025-2028 pour sa coopération internationale, l’APD de la Suisse pourrait atteindre son niveau le plus bas depuis 10 ans : 0,36% au lieu de 0,7% du revenu national brut comme décidé dans le cadre de l'ONU. Comment jugez-vous cette nouvelle stratégie ?

Est-ce une nouvelle stratégie ? Il y manque la prise en compte qu’on est dans une situation de crise. Et la priorité aux pays et groupes de populations les plus défavorisés qui figure dans la loi n’est pas respectée. Par exemple en 2021 l’aide de la Suisse au pays les moins avancés (PMA) n’atteignait pas l'objectif de 0.2% du revenu national brut recommandé par les Nations Unies.

Est-ce une décision politique du Département fédéral des affaires étrangères ou un échec collectif qui révèle le véritable manque de solidarité de la Suisse ?

J’ai fait il y a des années une recherche sur l’aide de six petits pays d’Europe occidentale : d’une part le Danemark, la Norvège et la Suède; d’autre part, l’Autriche, la Finlande et la Suisse. Les six se sont lancés dans la coopération au même moment, mais le volume de l’aide a augmenté beaucoup plus fortement dans les trois premiers que dans les trois autres. Mon explication était que les pays qui avaient fortement accru leur aide étaient ceux dans lesquels la solidarité nationale était la plus forte et qu’un lien y avait été établi avec la solidarité internationale. Malgré des interdépendances croissantes, la Confédération ne l’a toujours pas compris.

Avez-vous une idée de la raison pour laquelle il en est ainsi ?

La Suisse profite de la mondialisation économique mais s’engage moins dans la gestion internationale d’autres défis mondiaux.

Pourtant, la politique étrangère suisse ne cesse d'invoquer sa tradition humanitaire. Pourquoi ce mythe est-il toujours aussi tenace ?

Il y a deux sources : d’abord Henry Dunant, qui a joué un rôle important pour lancer un mouvement humanitaire international. Un autre élément est la neutralité, qui est aussi un principe de l’action humanitaire. On est donc attachés à l’image de la Suisse que projette l’aide humanitaire. Même l’UDC, qui critique la coopération au développement, ne la conteste pas. Quant à la neutralité, elle mériterait sans doute d’être réexaminée à la lumière des changement profonds qui affectent le monde et les relations internationales.

A la fin de votre trilogie, vous soulignez le rôle important des ONG. Dans quelle mesure peuvent-elles faire la différence dans un monde de plus en plus dominé par des acteurs et des intérêts économiques ?

Les ONG jouent un rôle très important non seulement pour leurs programmes dans les pays du Sud, mais aussi au niveau politique. Ce sont elles qui, avec d’autres organisations de la société civile, s’engagent publiquement et sans relâche pour la défense de valeurs essentielles, comme les droits humains. Des coalitions d’ONG dans le reste du monde partagent les mêmes valeurs. C'est pourquoi je ne comprends pas que les autorités suisses leur mettent les bâtons dans les roues et que la DDC ne permette plus que les contributions aux programmes soutiennent également des activités d’information et de sensibilisation en Suisse. Celles-ci seraient justement essentielles pour une meilleure compréhension du Sud global par la population. Et la DDC en profiterait également.

Avez-vous malgré tout des raisons d'espérer ?

Certainement. Je suis impressionné et encouragé par l’engagement des jeunes générations qui ont le mieux compris l’urgence d’aller vers une société mondiale plus durable, donc plus équitable. Il faut que les décideurs d’aujourd’hui les entendent.

Les trois livres de Jacques Forster sont parus aux Editions Livreo-Alphil, Neuchâtel. Un quatrième livre est en projet sur le thème des « États fragiles et communautés vulnérables ».

Lettre ouverte

ONGs en Israël/Paléstine : lettre ouverte au Conseil fédéral

17.11.2023, Coopération internationale, Financement du développement

Dans une lettre ouverte, des ONG suisses, dont Alliance Sud, demandent au Conseil fédéral de faire preuve d'une transparnce totale sur les raisons qui l'ont poussé à suspendre le financement de onze organisations partenaires de longue date du DFAE en Israël/Palestine.

Partager l'article

Opinion

Le combat pour la justice continue

02.10.2023,

Un journaliste et observateur des droits humains de Nyala, Darfour, raconte la destruction de sa ville natale. « Nous devons continuer à faire entendre notre voix », écrit Ahmed Gouja.

En 2021, de nombreux déplacés internes à Nyala ont commencé à se réinstaller dans des villages voisins. Mais le conflit sanglant des derniers mois au Soudan a contraint ces femmes à fuir à nouveau.

© Ala Kheir

Des semaines durant, les explosions et les tirs ont secoué notre quartier ; nous nous sommes terrés dans nos maisons et les enfants se sont cachés sous les lits. Puis l'inévitable s'est produit : un obus a transpercé le mince toit de tôle de notre maison.

Mon neveu Muhanad, âgé de huit ans, était assis sur les genoux de sa mère lorsque l’obus est tombé presque sans bruit dans notre séjour. Il l'a touché à la tête et l'a blessé si gravement qu'il a failli mourir. Des histoires comme celle-ci sont monnaie courante dans ma ville natale de Nyala, la plus grande cité de la région soudanaise du Darfour. Comme une grande partie du Darfour, elle a été détruite par la guerre qui a éclaté en avril entre l'armée et les Forces paramilitaires de soutien rapides (FSR).

Journaliste et militant des droits de l'homme, j'ai passé des années à informer sur le conflit au Darfour. Mais rien ne pouvait me préparer à ce que je ressentirais en voyant ma ville pillée, mes proches et amis tués, mes voisins perdre leur travail et mourir peu à peu de faim. J'ai appris que la guerre n'est pas seulement synonyme de mort et de destruction. Elle a aussi des répercussions sur notre conscience d'agir : elle nous donne un sentiment d'impuissance, l’impression de ne rien pouvoir faire pour améliorer les choses.

Lorsque mon neveu a été blessé par l’obus, nous l'avons emmené dans un hôpital de la région et avons constaté que tous les médecins avaient fui. Il n'y avait même pas de lit pour lui. Nous sommes restés assis pendant des heures avec des pansements, essayant d'arrêter l'hémorragie. Nous nous sentions totalement impuissants. Plus tard, ce même jour, nous avons gagné l'un des rares hôpitaux privés encore ouverts. L'opération a coûté des milliers de dollars. Nous avons pu réunir cette somme ; d'autres familles accourues avec des proches mourants n'ont pas eu cette chance.

Oncle décédé, voisin battu à mort

Je suis né en 1985, quelques années seulement avant que notre ancien président autocratique, Omar al-Bashir, ne prenne le pouvoir suite à un coup d'État militaire. Il s'est maintenu à la tête de l’État pendant trois décennies et a terrorisé les Darfouris pendant son mandat. En 2003, lorsque la guerre a éclaté au Darfour, j'étais à l'école secondaire. Des rebelles, pour la plupart d'origine non arabe, protestaient contre leur marginalisation et s'opposaient au gouvernement d'al-Bashir. Celui-ci a réagi en armant la milice arabe du Darfour, connue sous le nom de Janjawid, qui a chassé des millions de personnes non arabes du Darfour et s'est ensuite approprié leurs terres. Plus tard, la milice a pris le nom de Forces de soutien rapide, le groupe paramilitaire qui lutte aujourd'hui contre les élites de l'armée qui l'ont elle-même créée.

La guerre actuelle a éclaté à Khartoum, mais s'est rapidement étendue au Darfour. Dans certaines zones, les FSR et les milices arabes alliées lancent des attaques contre la population non arabe, poursuivant ainsi ce qui a débuté voilà 20 ans. Dans des villes comme Nyala, en revanche, elles se battent principalement contre l'armée. Les premières semaines du conflit à Nyala ont été les plus terribles. Enterrer des proches est devenu une triste occupation quotidienne pour les habitants. Les tirs d'artillerie de l'armée étaient incessants. Puis vint la nouvelle qu'une connaissance avait été découpée en morceaux.

La milice des motards et les marchés illégaux

Au cours de ces premières semaines, j'ai souvent vu des adultes venus de nulle part s'effondrer et pleurer. Nous, nous étions certains que nous allions mourir, que nous n'avions aucune chance de survivre. Et comme si la peur d'être touché par un obus ou d'être pris dans des tirs croisés ne suffisait pas, nous avons dû faire face à une autre horreur : une milice arabe en civil, alliée aux FSR, qui fait le tour de la ville à moto et la met à sac. Cette milice rappelle le conflit du Darfour de 2003 : à l'époque, des combattants janjawids à cheval avaient attaqué des villages et emporté le bétail et les objets ménagers. La différence avec aujourd'hui, c'est que la milice prend pour cible les grandes villes.

À Nyala, la destruction est partout : la milice et les combattants des FSR ont pillé les ministères, vidé les hôpitaux, les marchés, les magasins et les maisons des habitants ainsi que les bureaux des organisations humanitaires internationales.

Les dortoirs d'une école pour orphelins à Nyala ont été détruits, tout comme un centre de formation professionnelle qui transmet des compétences artisanales à une nouvelle génération de jeunes de la région. Un grand entrepôt de médicaments, dans lequel étaient stockées des provisions pour les habitants de l’ensemble du Darfour, a également été victime des raids. Une presse qui servait à imprimer les livres pour les élèves du primaire et du secondaire dans toute la région a été dérobée dans le bâtiment du Ministère de l'éducation.

Certains civils ont commencé à s'armer pour se protéger des pillages, tandis que d'autres y ont tristement pris part eux-mêmes. Après que les miliciens eurent emporté les objets de valeur, les civils se sont mis à démolir le reste : meubles, tables, livres et même les toits des bâtiments. Très vite, les biens volés ont resurgi sur les marchés illégaux des zones contrôlées par les FSR, avec des armes et de la drogue.

Pénurie alimentaire et souffrance des femmes et des filles

En raison de la présence des milices, les commerçants se sont vus contraints de retirer leurs marchandises des magasins et des marchés et de les stocker dans leurs maisons cadenassées. Il est donc devenu toujours plus difficile de trouver de la nourriture en ville ; les prix de celle-ci ont grimpé en flèche. La nourriture en provenance de Khartoum, notre principale source d'approvisionnement, ne nous est plus parvenue vu l'intensification des combats dans cette ville. Les commerçants font venir des marchandises des pays voisins, le Soudan du Sud et la Libye, mais le piètre état des routes et l'insécurité rendent l'opération difficile. Dans ma famille, nous ne prenons régulièrement qu'un seul repas par jour, le plus souvent à midi. Nous dépendons de la générosité de mes frères, qui nous envoient de l'argent depuis l'Arabie saoudite.

La situation humanitaire des personnes qui vivent dans les immenses camps de déplacés à la périphérie de Nyala est encore pire. Ces camps abritent les victimes du conflit du début des années 2000 et sont le visage caché de la crise humanitaire actuelle. Beaucoup de ces personnes déplacées dépendent de l'aide humanitaire internationale — qui a été suspendue au Darfour — et du travail quotidien à Nyala, soit au marché, soit dans les maisons et les commerces des habitants de la ville. Les femmes et les filles sont particulièrement affectées par le conflit. Selon mes sources, certaines d'entre elles sont détenues dans des entrepôts et des hôtels par des membres des FSR et de la milice, qui abusent d'elles sexuellement.

L’esprit combattif de la population

En tant que journaliste qui, dans une telle situation, reçoit d'innombrables informations via WhatsApp, la chose la plus constructive à faire est d'attirer l'attention sur notre situation sur les médias sociaux. D'autres ont concentré leurs efforts sur l'aide aux personnes dans le besoin. Dans mon quartier, un groupe distribue de la soupe, tandis qu'un autre a mis en place des points de contrôle civils dans le voisinage pour limiter les mouvements des bandes de motards.

Entre-temps, les responsables communautaires d'un des camps installés au début des années 2000 ont organisé une initiative locale visant à retrouver les médicaments pillés et à les restituer à l'un des plus grands hôpitaux de Nyala. Il est poignant de voir comment des personnes en prise aux pires difficultés épaulent les autres. Au début du conflit, un comité d’armistice a également été institué pour coordonner les efforts des responsables communautaires et des autorités. Ensemble, ils tentent de faire office de médiateurs entre les unités locales de l'armée et des FSR et demandent la cessation des hostilités. Des comités semblables ont été créés dans d'autres régions du Darfour, ce qui souligne la détermination de la population à s'opposer à un conflit entre deux parties qui ne sont soutenues que par quelques civils. Dans un premier temps, le comité d’armistice de Nyala a enregistré un succès : il a pu négocier une interruption du conflit pour l'Aïd al-Fitr, à la fin du ramadan. Mais après l'Aïd, la guerre a continué.

La paix passe par la justice

Pour l'instant, il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Les FSR ont pris le contrôle de presque tout Nyala et d'une grande partie du reste du Darfour, même si l'armée est toujours retranchée dans certaines bases et que les affrontements sont fréquents. Certains semblent croire que le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo « Hemedti », va reconstruire et développer le Darfour. Je leur dis qu'une milice qui détruit les bibliothèques, les écoles et les hôpitaux n'apportera pas la démocratie.

Ce dont nous avons le plus besoin en ce moment, c'est d'une aide humanitaire. Les organisations humanitaires internationales jugent toutefois la situation au Darfour trop dangereuse pour y intervenir. Mais j’ai pu observer des guerres dans d'autres pays, comme l'Ukraine, où elles travaillent dans des conditions encore plus délicates. Pourquoi ne serait-ce pas possible ici ?

Les acteurs internationaux doivent en outre reconnaître que la paix passe par la justice. Cette crise ne se terminera pas par des négociations et la signature de documents par les militaires. La fin de la pluie de balles ne nous rendra pas nos proches. Nous avons besoin de réparation et de la fin de l'impunité. Enfin, en tant que Darfouris, nous devons continuer à faire entendre notre voix. Les hommes en armes parlent plus fort que nous pour le moment, mais nous aussi pouvons et devons élever la voix et faire savoir au monde ce qui se passe réellement.

War has destroyed my Darfur town – but I will keep fighting for justice

Édité par Philip Kleinfeld, raccourci et traduit par Alliance Sud.

Ce témoignage a été financé par le fonds H2H du réseau H2H soutenu par l'aide britannique au développement. Ce témoignage a été publié en août par « The New Humanitarian », une organisation qui met un journalisme indépendant de qualité au service des millions de personnes touchées par les crises humanitaires dans le monde. On consultera le site www.thenewhumanitarian.org pour un complément d’information. « The New Humanitarian » décline toute responsabilité quant à l'exactitude de la traduction.

Partager l'article

Analyse

Faits et mythes

03.11.2023, Coopération internationale

De nombreuses études et évaluations montrent que la coopération internationale a remporté des succès probants et bénéficie d'un large soutien au sein de la population suisse. Pourtant, certains détracteurs de la CI continuent à se faire entendre dans l'opinion publique. Alliance Sud a examiné les mythes courants autour de la CI et en débat de manière nuancée dans une nouvelle analyse.

Partager l'article

Opinion

Une armée qui crie famine et des faits fragiles

03.10.2023, Coopération internationale

Seule une armée forte peut-elle aider dans des contextes fragiles ? Des recherches solides montrent que la coopération au développement peut jouer un rôle important même dans un contexte extraordinairement difficile, écrit Andreas Missbach.

© Ala Kheir

La direction de la DDC organise une conférence de presse dans un lieu symbolique. Elle y explique avec force détails pourquoi, face aux crises à répétition et à la pauvreté croissante, la Suisse doit de toute urgence consacrer davantage de moyens à la coopération internationale (CI). Et ce, même si le Conseil fédéral a déjà décidé que la CI serait réduite en 2024 et que sa croissance serait ensuite nulle en termes réels.

Impensable en Suisse ? Non, car c'est précisément ce qui s'est produit en août avec d’autres personnes et dans d'autres dimensions. Le chef de l'armée Thomas Süssli a demandé un accroissement du budget militaire à 1% des dépenses publiques d'ici 2030. Et ce, même si le Conseil fédéral a déjà décidé, avec la planification financière, de ne vouloir atteindre la valeur cible souhaitée par le Parlement qu'en 2035. La NZZ a qualifié cette décision de « refus d’obtempérer », mais on souhaiterait que la direction de la DDC fasse preuve d'autant de courage et d'esprit combatif.

À propos d'armées : suite au coup d'État au Niger, de très nombreuses colonnes de commentaires ont présenté « l'Afrique » comme le continent des renversements et des démocraties en déroute. Via le site de microblogging X, l’économiste sénégalais du développement Ndongo Samba Sylla a remis les faits à leur place : « L’apogée des coups d'État réussis sur le continent se situait entre 1970 et 1979, puis entre 1990 et 1999, avec 36 coups d'État par décennie. Depuis, ils sont en net recul. La majorité des pays africains n'a jamais connu de renversement violent depuis 1990, un tiers n'en a jamais connu depuis l'indépendance.

La multiplication récente des coups d'État militaires dans les pays du Sahel (et non pas dans toute l'Afrique) s'explique, à une exception près (le Soudan), par deux facteurs communs à tous les coups d'État ayant abouti. Premièrement, ils ont pour cadre d'anciennes colonies françaises qui, deuxièmement, sont marquées par une présence militaire étrangère pour des raisons géopolitiques (pour le Gabon, on pourrait ajouter « ou colonies françaises exploitées par des groupes pétroliers européens »). C'est pourquoi Ndongo Samba Sylla parle d'une « crise de l'impérialisme français » plutôt que d'une crise de la démocratie.

Bien sûr, des événements comme ceux du Niger alimentent également le débat sur le sens de la coopération au développement dans les États fragiles. L'utilité de la CI est fondamentalement remise en question, que ce soit avant un coup d'État (« la CI n'a pas apporté de démocratie stable aux pays ») ou après (« qu'est-ce que vous y faites encore ? »). Des questions complexes, sans nul doute, qui occuperont Alliance Sud lors du débat parlementaire sur le message sur la CI.

Mais là encore, des faits s'imposent. Et le professeur Christoph Zürcher de la Graduate School of Public and International Affairs de l'université d'Ottawa est à même d’en produire. Il a réalisé un examen systématique de 315 évaluations individuelles de la coopération internationale pour l'Afghanistan, le Mali et le Soudan du Sud de 2008 à 2021. Cette étude suggère que la CI ne peut pas stabiliser ou pacifier les États dans le contexte de conflits militaires et d'intérêts géopolitiques. Mais elle indique aussi que les investissements dans l'éducation, la santé et le développement rural, par exemple le soutien aux structures agricoles, sont couronnés de succès et bénéficient à la population locale. Conclusion de l’étude : les projets axés sur les populations et qui ne visent pas la grande transformation du pays sont efficaces.

Partager l'article

Communiqué

Nouvelle stratégie sans vision d’avenir

12.09.2023, Coopération internationale

Alliance Sud critique les plans du Conseil fédéral relatifs à la nouvelle orientation de la Coopération internationale 2025-2028. Le cadre financier, en particulier, a des conséquences dramatiques pour le Sud global.

© Nelly Georgina Quijano Duarte / Climate Visuals

Des crises multiples et les conséquences de la guerre d'agression contre l'Ukraine ont entraîné de graves reculs dans la lutte contre la pauvreté et une augmentation des inégalités mondiales. La réalisation des objectifs de l'Agenda 2030 s'éloigne toujours davantage. C'est pourquoi l'intention du Conseil fédéral de puiser dans les fonds consacrés à la CI les ressources financières dont l'Ukraine a urgemment besoin pour sa reconstruction est tout à fait incompréhensible. Cela conduit à une diminution des fonds disponibles pour le Sud global frappé par les crises.

« Une coopération internationale efficace et suffisamment dotée financièrement est plus urgente que jamais. Une situation extraordinaire comme la guerre en Ukraine réclame des moyens extraordinaires ; les populations du Sud global ne doivent pas en payer la facture », tonne Andreas Missbach, directeur d'Alliance Sud, le centre de compétence suisse pour la coopération internationale et la politique de développement.

L'effondrement prévu de l’aide publique au développement à 0,36 % du revenu national brut est également dramatique. « Un taux aussi bas — la moitié de l'objectif convenu au niveau international et le niveau le plus bas depuis une décennie — est absolument inacceptable et indigne d'un pays riche comme la Suisse », poursuit Missbach.

Renforcer la coopération avec la société civile

Sur le plan du contenu, la stratégie mise sur la continuité, mais manque d’ancrer les débats internationaux au niveau national. Aucune référence n’est par exemple faite à la prise en compte des principes d’efficacité de la coopération au développement reconnus au niveau international, pas plus qu’il n’est fait concrètement mention de la localisation de la coopération, qui fait l'objet de débats cruciaux au sein du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE.

« Il serait pourtant essentiel de tenir compte de ces aspects, car dans de nombreux pays, l'engagement de la société civile fait face à une répression croissante du fait du démantèlement des structures démocratique », explique Laura Ebneter, experte en coopération internationale. Pour promouvoir des institutions et des processus participatifs et démocratiques, les droits humains et la paix ainsi que la lutte contre l'injustice et la corruption, la collaboration avec la société civile est essentielle et doit être renforcée.

Réponse d’Alliance Sud à la consultation

Pour de plus amples informations :

Laura Ebneter, experte en coopération internationale, Alliance Sud, tél. +41 31 390 93 32, laura.ebneter@alliancesud.ch

Isolda Agazzi, responsable média Suisse romande, Alliance Sud, tél. 022 901 07 82, isolda.agazzi@alliancesud.ch

Partager l'article

Communiqué

Aide à l’Ukraine : le Centre rate le coche

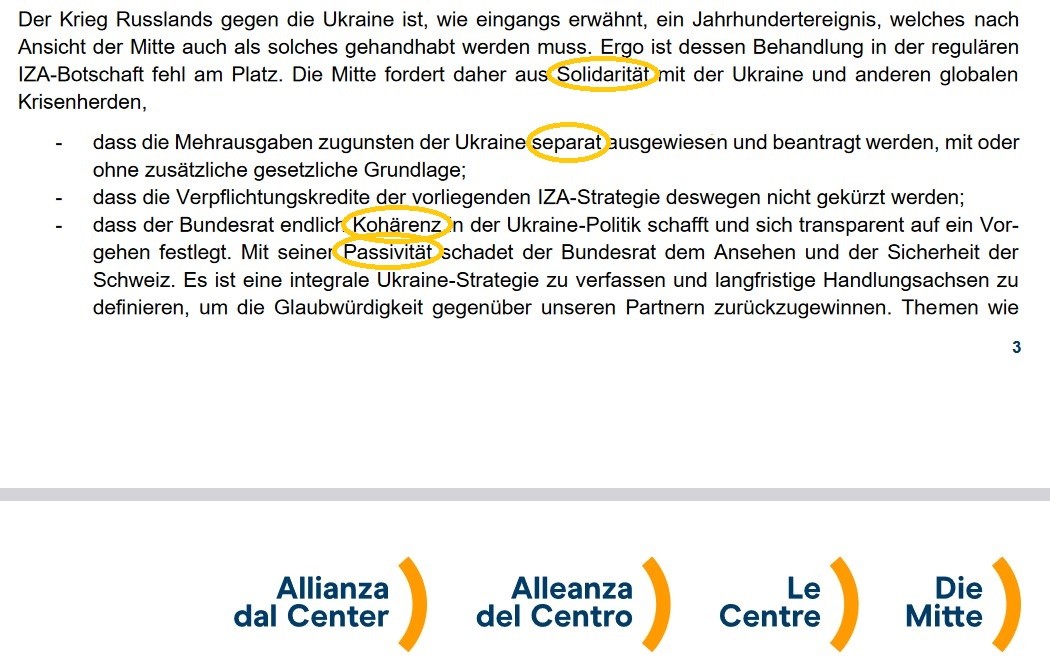

27.09.2023, Coopération internationale

La Suisse doit évidemment soutenir davantage l'Ukraine, mais ce soutien ne doit pas se faire sur le dos du Sud global. Le Conseil national joue la montre sur cette question urgente au lieu de mettre les choses au clair.

© RainerSturm / pixelio.de

Symbolbild

Le Conseil fédéral entend consacrer au moins 1,5 milliard de francs à l'Ukraine sur les crédits-cadres pour la coopération internationale 2025 — 2028. Les réponses à la consultation sur la stratégie de coopération internationale (SCI) 2025 — 2028 ont montré qu'un soutien solidaire à l'Ukraine était réclamé jusque loin au Centre. Aujourd'hui, le Conseil national a manqué l'occasion de joindre le geste à la parole. Il a débattu de trois motions similaires, du Centre, du PVL et du PS, qui chargent le Conseil fédéral de proposer au Parlement, par le biais de dépenses extraordinaires, une contribution à l'aide humanitaire en faveur de l'Ukraine.

La transmission de ces motions à la commission compétente fait que les mettre en veilleuse. La majorité parlementaire agit ainsi avec l'aide humanitaire exactement de la même manière que le Conseil fédéral le fait avec la reconstruction, pour laquelle un concept de financement se fait également attendre depuis longtemps.

La position du Centre sur cette question est tout à fait schizophrène. Dans sa réponse à la consultation sur le message relatif à la SCI, il demande la même chose que les motions, à savoir que les dépenses supplémentaires en faveur de l'Ukraine soient présentées et demandées séparément, et insiste pour que les crédits d'engagement de la SCI en question ne soient pas réduits pour autant.

« Manifestement, la majorité du Centre n'a pas souhaité faire preuve de transparence avant les élections et montrer qu’il tenait parole. Lors du traitement des motions en commission et lors du traitement du message relatif à la SCI l'année prochaine, le Centre doit s'assurer que l'aide à l'Ukraine ne se fasse pas au détriment du Sud global », déclare Andreas Missbach, directeur d'Alliance Sud, le centre de compétence suisse pour la coopération internationale et la politique de développement. « Cela va à l'encontre de la tradition humanitaire de la Suisse et, du point de vue du Centre, ne peut pas être dans l'intérêt du pays à long terme », comme il l’écrit lui-même dans sa réponse à la consultation.

Plus d’informations :

Andreas Missbach, directeur d’Alliance Sud, tél. +41 31 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch

© Screenshot Alliance Sud, eigene Markierung

Die Mitte predigt in ihrer Vernehmlassungsantwort Solidarität und Kohärenz, setzt aber im Parlament auf Passivität wie der Bundesrat.

Partager l'article

Article

Après Magufuli, quid des droits humains ?

19.03.2021, Coopération internationale

Le président tanzanien John Magufuli est mort le 17 mars, officiellement à cause de « problèmes cardiaques ». La Tanzanie va être présidée par une femme, pour la première fois de son histoire.

« La ville d’Arusha vous souhaite la bienvenue dans la Genève de l’Afrique » clame un panneau dans le minuscule aéroport de la deuxième plus grande ville de Tanzanie. Si les touristes s’y pressent pour faire un safari dans les parcs nationaux ou gravir les pentes du Kilimandjaro, la plus haute montagne d’Afrique, ce sont les sièges du Tribunal pénal international pour le Rwanda (qui a mené ses travaux de 1994 à 2015) et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui lui ont valu son surnom helvétique.

Une cour que personne ne semble connaître, au demeurant… Pourtant, avec 40% de jugements à son encontre, la Tanzanie est le pays africain qui a été condamné le plus souvent par cette juridiction, que les habitants d’Arusha risquent de connaître encore moins depuis que la Tanzanie a retiré le droit pour les individus et les ONG de porter plainte contre le gouvernement, en décembre 2019.

Cette décision avait été prise par le président John Magufuli, au pouvoir depuis 2015 et décédé le 17 mars, officiellement à cause de « problèmes cardiaques ». Une explication avancée par la vice-présidente, Samia Suluhu Hassan, qui ne va pas convaincre les tenants de la « Schadenfreude » [le fait de se réjouir du malheur des autres] : Magufuli s’était illustré dans le monde entier pour avoir nié l’existence du covid dans son pays, au moins jusqu’au 21 février dernier, appelant ses compatriotes à combattre le virus par les prières et les plantes médicinales. Des recettes qui avaient peut-être sauvé le pays de la première vague, mais pas de l’arrivée en masse des touristes depuis les fêtes de fin d’année.

Amnesty International et Human Rights Watch se sont inquiétés à plusieurs reprises de la dérive autoritaire du régime de John Magufuli et de la répression accrue des défenseurs des droits humains, des ONG, des journalistes et des opposants. Ces derniers mois, on ressentait surtout dans la population une peur à parler du covid, qui n’existait officiellement pas. Ces derniers jours, trois citoyens au moins ont été arrêtés pour avoir affirmé sur les réseaux sociaux que John Magufuli était mort.

Une nouvelle pourtant confirmée hier soir par la vice-présidente, Samia Suluhu Hassan, qui va devenir la première femme à présider le pays. Elle aura la lourde tâche de poursuivre la lutte contre la corruption entamée par son prédécesseur, tout en garantissant la liberté d’expression et d’association. On verra aussi si la nouvelle présidente va infléchir la gestion de la pandémie pour être plus en ligne avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Partager l'article

Article

« Une propriété peut-elle en posséder une autre? »

22.06.2021, Coopération internationale

Entre 2016 et 2019, le projet de recherche pratique WOLTS a été mené dans deux villages masaïs du nord de la Tanzanie sur les interactions entre l’exploitation minière, le pastoralisme et les droits fonciers des femmes. Un témoignage.

Petit enfant, grande charge de travail : une femme masaï à Oleparkashi, Tanzanie.

© Tobias Peier

Mundarara, un petit village de moins de 5000 habitants niché dans des collines verdoyantes, est accessible uniquement par une route en terre, interminable et cahoteuse, le long de laquelle on peut apercevoir des girafes, des antilopes et des autruches. De cette route, on peut aussi voir des hommes masaïs en amples habits rouges, avec dans une main la houlette pour mener les vaches et dans l’autre un téléphone portable, des femmes parées de bijoux portant du bois sur la tête, ainsi qu’une mine de rubis de moyenne importance, dans les matériaux d’excavation de laquelle de nombreuses femmes cherchent de petites pierres précieuses.

Lors de ma première visite au village, notre équipe est accueillie par un des chefs du village, un grand et corpulent homme d’âge moyen. Dans son bureau, une petite case en torchis avec quelques chaises branlantes, une table et quelques feuilles jaunies sur le mur, il nous accueille par une poignée de main, une lueur espiègle dans les yeux. Après lui avoir expliqué notre démarche, nous lui posons, ainsi qu’aux autres anciens du village présents, quelques questions initiales sur l’exploitation minière et les droits fonciers au village. À ma question de savoir si les femmes sont autorisées à posséder des terres, il répond indigné en langue masaï : « Comment une propriété peut-elle en posséder une autre ? ».

Sa question résume parfaitement la situation de nombreuses femmes masaïs : elles sont considérées comme la propriété des hommes – d’abord de leur père, puis, après leur mariage, de leur mari. Toute possession (bétail, maison ou terrain) est exclue. Les Masaïs sont l’une des ethnies les plus patriarcales d’Afrique. La polygamie y est la règle. Les mutilations génitales et les mariages d’enfants y sont encore très répandus malgré les interdictions légales. Les histoires de nombreuses femmes avec lesquelles nous nous entretenons sont similaires : pratiquement aucune d’entre elles n’a terminé l’école primaire, leurs journées de travail sont longues et harassantes (aller chercher de l’eau et du bois de chauffage, traire les vaches, etc.). L’argent qu’elles gagnent en vendant des bijoux, du bois de chauffage ou, plus récemment, des déchets provenant des mines, suffit souvent à peine à survivre, d’autant plus que nombre d’hommes ne subviennent pas aux besoins de leur famille.

Le dur labeur commence avec le mariage

Une discussion de groupe avec des secondes épouses me reste particulièrement en mémoire. Je m’attendais à rencontrer un groupe de femmes d’un certain âge ; au lieu de cela, nous avons été accueillis par trois filles de 14 à 16 ans. La grossesse de deux d’entre elles était très avancée. Ces jeunes filles nous ont expliqué pourquoi elles s’estimaient chanceuses d’être des secondes épouses :

« Nous plaignons ces femmes qui n’ont pas d’autres épouses à la maison, car elles ont encore davantage de travail à faire. Le dur labeur commence avec le mariage. Lorsqu’on est à la maison avec sa mère, on peut lui dire qu’on est fatiguée et qu’on veut se reposer. Mais lorsqu’on est mariée, c’est le mari qui a tout le pouvoir, et on n’ose pas lui dire qu’on est fatiguée. Autrement, il nous bat. » (Cité dans Daley, E., et al, (2018). Gender, Land and Mining in Pastoralist Tanzania, p.43).

La violence fait partie du quotidien de la plupart des femmes masaïs. L’exploitation minière l’a exacerbée à bien des égards, car passablement de personnes de l’extérieur viennent désormais dans les villages pour chercher des pierres précieuses. Dans les deux villages, nous entendons régulièrement parler de viols et même de meurtres, restés impunis. Bien des femmes se sentent abandonnées par leur mari et par les hommes chargés d’administrer les villages, et il n’est pas rare que la victime elle-même soit tenue pour responsable d’un viol.

Aussi douloureuses que soient bien des histoires, nous entendons aussi, à plus d’une reprise, des faits positifs, des histoires de changement. C’est au fil de notre travail surtout que nous en prenons connaissance. Sur la base d’une recherche intensive, nous proposons une série d’ateliers étalés sur deux ans : il s’agit de réunions informatives juridiques concrètes sur les droits fonciers, l’exploitation minière et l’égalité des sexes, ainsi que de discussions interactives et de jeux de rôles.

Lors des ateliers, les femmes s’assoient d’abord dans un coin, les hommes dans l’autre. Ces dernières parlent à peine, et si elles osent tout de même s’exprimer, elles sont toujours désavouées par les hommes présents. Ils me demandent souvent comment les choses se passent dans mon ménage. Est-ce que je prends toutes les décisions chez moi ? Ces discussions sont très intéressantes car, chez nous également, les choses sont loin d’être parfaites : je leur dis que les femmes n’ont le droit de vote que depuis 50 ans dans notre pays, qu’avant elles devaient avoir la permission de leur mari pour travailler et qu’aujourd’hui encore, il est difficile de concilier travail et famille. Le sexisme et la violence font également partie du quotidien de nombreuses femmes dans notre pays.

Les discussions montrent que les rôles dévolus aux hommes et aux femmes évoluent également chez les Masaïs. De nombreux couples d’un certain âge se sont mariés suite à la « réservation » de filles à naître (un homme donne à une femme enceinte une bague afin que l’enfant, si c’est une fille, lui soit réservé comme future épouse). Plusieurs jeunes Masaïs parlent d’un plus grand nombre de mariages dits d’amour. Ces derniers restent souvent monogames et se caractérisent par une coopération beaucoup plus marquée des couples mariés. La division du travail évolue également en raison de l’exploitation minière, du changement climatique et d’autres facteurs ; les femmes accomplissent de plus en plus de tâches « traditionnellement » masculines, comme faire paître les vaches, mais sans lâcher les devoirs « traditionnellement » féminins, comme aller chercher du bois et de l’eau. Là aussi, il existe des parallèles avec la Suisse, où les femmes pénètrent de plus en plus dans les domaines masculins « traditionnels », tant dans la vie professionnelle que dans la politique, tout en gagnant souvent beaucoup moins et en assumant toujours une bonne part des tâches d’assistance et de soins.

La mutation des rôles

L’intention n’est pas de changer la culture des Masaïs, ni de leur imposer la nôtre, mais de montrer que les rôles et les relations entre les genres évoluent – chez les Masaïs comme en Occident – et qu’il nous appartient à tous de modeler et de soutenir ce changement. Un participant masculin l’a exprimé avec justesse en disant: « Nous pouvons toujours être des Masaïs et perpétuer nos traditions, mais certaines d’entre elles sont néfastes, et nous devons les changer. »

Bien des femmes se sont senties responsabilisées par le simple fait de savoir qu'elles ont des droits et que les rôles dévolus aux hommes et aux femmes ne sont pas donnés par la nature mais peuvent changer. À la fin de la série d'ateliers, hommes et femmes étaient assis côte à côte dans la salle et nombre d’entre elles osaient désormais s'exprimer devant les hommes. Et même le président du village, qui au début demandait comment une chose possédée pouvait posséder quoi que ce soit, s'est inscrit à la prochaine série d'ateliers avec d'autres membres de l’administration des villages.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet WOLTS.

Decouvrez ici le rapport scientifique complet.

Partager l'article

Article, Global

« Nous avons encore un long chemin »

24.06.2021, Coopération internationale

Mark Herkenrath est professeur titulaire de sociologie à l'Université de Zurich et a fait de la recherche entre autres sur les conséquences du développement de la mondialisation économique et sur la résistance civile en Amérique latine et aux USA contre l'accord de libre-échange panaméricain ZLÉA. Il fait partie de l'équipe d'Alliance Sud depuis 2008 et était responsable du domaine de la politique financière et fiscale avant de reprendre la direction en 2015.

Mark Herkenrath à un événement de la Plateforme Agenda 2030 de la sociéte civile.

© Martin Bichsel

L'Agenda 2030 pour le développement durable a été adopté en 2015, ce qui fut alors célébré comme une étape importante au niveau international. Mais jusqu'à présent, le Conseil fédéral ne l'a guère mis en œuvre et les objectifs de durabilité sont peu connus de la population. A quoi cela est-il dû?

Le Conseil fédéral ne s'engage pas suffisamment au sens de l'Agenda 2030. Il ne veut pas accorder de fonds supplémentaires pour la mise en œuvre de l'Agenda et souhaiterait simplement intégrer le développement durable mondial à la politique actuelle. Il entreprend aussi trop peu pour faire connaître publiquement l'Agenda 2030. Les organisations non gouvernementales devraient le faire, bien que maintenant, sur ordre du chef du Département fédéral des affaires étrangères Ignazio Cassis, elles ne doivent plus employer de fonds fédéraux pour le travail de formation et de sensibilisation en Suisse.

Cependant, le Conseiller fédéral Cassis, dans la nouvelle stratégie de politique extérieure, s'est fixé la durabilité comme objectif…

Le Conseiller fédéral Cassis s'est même désolidarisé de l'Agenda 2030 en 2018, un an après son investiture! Lors d'une interview avec la « Basler Zeitung », il s'est plaint, agacé, de n'avoir jamais été consulté sur l'Agenda 2030 durant sa carrière de membre du Parlement. Il a critiqué l'Agenda, de même que le pacte de l'ONU sur les migrations, comme étant une œuvre factice de la diplomatie, en contradiction avec les décisions de politique intérieure. Dans l'entretemps, il semble cependant avoir mieux compris qu'un monde équitable et durable est également dans l'intérêt de la Suisse.

Avec l'Initiative multinationales responsables, la société civile suisse a remporté aux urnes un succès d'estime. Après la votation, des politiciennes et politiciens bourgeois voudraient limiter la marge de manœuvre des ONG (voir global #81). Les ONG seraient-elles devenues trop puissantes?

(Il sourit.) Il semblerait que les ONG se seraient rendues en masse aux urnes, le dimanche des votations, pour y jeter leurs bulletins de vote. Mais en fait, dans la démocratie suisse, c'est toujours l'électorat qui décide en fin de compte. Et il se forme sa propre opinion. Lors de la votation sur l'Initiative multinationales responsables, 50,7% des votants se sont prononcés en faveur d'une Suisse ouverte et solidaire. La population fait à juste titre confiance aux recherches de cas fort bien documentées des ONG; en revanche, la confiance dans les associations professionnelles et leurs groupes est vacillante. On ne croit plus à l'affirmation que les intérêts de l'économie soient toujours bons pour la Suisse également. Cela donne naturellement des maux de tête aux milieux bourgeois dans la politique.

Dans la coopération internationale, la Suisse mise de plus en plus sur les partenariats avec le secteur privé. Alliance Sud a constamment signalé les risques, mais n'y a-t-il pas aussi des chances?

Bien sûr, il y a des chances, par exemple de nouveaux emplois, investissements et technologies respectueuses de l'environnement. Mais cela ne doit pas nous encourager à masquer les risques. Des groupes étrangers évincent souvent du marché les entreprises indigènes des pays en voie de développement et transfèrent leurs bénéfices non imposés vers des paradis fiscaux comme la Suisse. A cela s'ajoutent des violations des droits humains et des problèmes écologiques. Dans la coopération internationale, il devrait y avoir, pour les partenariats avec le secteur privé, des critères de sélection au moins aussi stricts que pour les partenariats avec les ONG. La DDC et le SECO en sont encore loin.

Dans le cadre du mouvement en faveur du climat et de la pandémie, des scientifiques élèvent davantage leur voix afin d'influencer la politique: est-ce une évolution positive?

Oui, c'est un bon développement. Dans une démocratie qui fonctionne bien, la population et ses représentantes et représentants politiques doivent prendre des décisions bien fondées. Cela exige de l'expertise. Outre l'expertise de la science, il faut également le savoir-faire des ONG et l'expertise éthique des églises. Lorsque j'étais encore principalement engagé dans la science, les déclarations sur des questions politiques d'actualité étaient encore largement prescrites; même les articles de tribune libre dans la «NZZ» ou «Le Temps» provoquaient parfois des froncements de sourcil. Fort heureusement, cela s'est amélioré.

Alliance Sud fête cette année son 50ème anniversaire: dans quelle direction la politique de développement va-t-elle et en aura-t-on encore besoin dans 50 ans?

Il y aura toujours une politique de développement: il s'agit en fait d'une politique intérieure mondiale. L'Agenda 2030 insiste sur le fait que lors de toute décision politique, il faut tenir compte de la manière dont elle se répercute sur toute la population mondiale et sur l'avenir de la planète. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour que le principe du développement mondial durable puisse être mis en pratique. Dans les puissants pays du Nord, on constate à nouveau une forte tendance à placer les intérêts nationaux à court terme au-dessus du bien-être de la nature et de l'humanité. La coopération internationale est à nouveau, de plus en plus, mise au service des intérêts de politique économique et de migration. Il faudra donc, à l'avenir également, une Alliance Sud qui mène une politique visant à créer un monde équitable.

Partager l'article

global

Le magazine d'Alliance Sud analyse et commente la politique étrangère et de développement de la Suisse. « global » paraît quatre fois par an et l'abonnement est gratuit.