Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

24.06.2018, Internationale Zusammenarbeit

Die Diskussion um die Menschenrechts- und Umweltverantwortung von Schweizer Multis ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das Parlament setzt sich ernsthaft mit der Konzernverantwortungsinitiative auseinander.

Immer mehr UnternehmerInnen sind bereit, regelmässig zu überprüfen, ob sie mit ihrem Auslandgeschäft Menschenrechte oder Umweltstandards verletzen.

© Peter Klaunzer/Keystone

von Peter Niggli, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

Euphorie wäre verfrüht. Aber es war doch eine schöne Überraschung, als die nationalrätliche Rechtskommission die Konzernverantwortungsinitiative (Kovi) geistig unabhängig und flexibel beraten hat. Überraschend auch, dass ausgerechnet SVP-Nationalrat Hansueli Vogt – ein Spezialist für Corporate Governance und Aktienrecht – wesentliche Anliegen der Initiative in die laufende Revision des Aktienrechts übernommen und damit einen veritablen Gegenvorschlag zur Kovi formuliert hat. Wir haben uns noch vor Monaten mit Vogt an Streitgesprächen zur Kovi duelliert. Nun siegte offensichtlich seine professionelle Seite über die politische persona, was in der demokratisch-zentralistisch verfassten SVP-Fraktion grossen Mut verlangt. Die NZZ stichelte schon, der Gegenvorschlag würde den Initiantinnen ohne Volksabstimmung den Sieg schenken.

So weit ist es allerdings noch nicht. Ob der Gegenvorschlag eine Differenzbereinigung durch beide Kammern ohne substantielle Abstriche überstehen wird und damit für die Initiantinnen bedenkenswert bleibt, ist offen. Auf alle Fälle bereiten sich die rund hundert zivilgesellschaftlichen Organisationen, die hinter der Kovi stehen, mit aller Kraft und bei wachsender Zustimmung auf den Abstimmungskampf vor: für die Initiative oder für einen guten Gegenvorschlag, denn möglicherweise wollen die eingefleischten Gegner der Kovi auch diesen per Referendum zu Fall bringen. Alle Organisationen, die hinter der Kovi stehen, haben ihre eigenen Erfahrungen mit unrechtmässigem Verhalten von Schweizer Konzernen. Die Gewerkschaften mit der Missachtung von Arbeitsrechten in Lateinamerika und Asien, die Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen mit Verstössen gegen die Menschenrechte durch Bergbau- und Rohstoffunternehmen in allen rohstoffeichen Ländern, die Umweltorganisationen mit Umweltvergehen von Konzernen überall, wo demokratische Kontrolle versagt und die Rechte der Bevölkerung schwach sind.

Economiesuisse und Swissholding, der Verband der Multis, wehren sich seit Jahren gegen jede gesetzliche Regulierung der menschenrechtlichen Pflichten von Konzernen, eine Haltung, die der Bundesrat gehorsam übernahm. Die Lancierung der Initiative ist deshalb bei einigen Entwicklungsorganisationen anfänglich auf einige Skepsis gestossen. Wie soll man gegen den Widerstand aller Wirtschaftsorganisationen und ihre Finanzmacht eine Volksinitiative durchbringen? Kein Unternehmen schien seinerzeit bereit, sich für die Initiative auszusprechen.

Das hat sich geändert. Natürlich fragten die Führungen von Economiesuisse und Swissholding ihre angeschlossenen Unternehmen und Verbände seinerzeit nicht an, ob sie die Anliegen der Kovi rundum ablehnen. Mittlerweile sind einzelne Unternehmen und das Groupement des Entreprises Multinationales (GEM) explizit für die Initiative bzw. für einen substantiellen Gegenvorschlag. Sie wollen keinen Abstimmungskampf, in dem sie sich, wie Schafe hinter ihre Verbandsführung geschart, gegen die Respektierung von Menschenrechten und gegen den Schutz der Umwelt aussprechen müssten.

Die harten Gegner betonen, es gäbe gar keinen Handlungsbedarf, da global tätige Unternehmen die Menschenrechte freiwillig und ohne Zwang respektierten, die Umwelt hegten und pflegten und sich überall an die nationalen Gesetze hielten. Wegen «vereinzelten schwarzen Schafe» dürfe man nicht alle in «Sippenhaft» nehmen, so die NZZ, Unternehmen seien «keine Banditen».

Nun sind aber genau die ‚schwarzen Schafe‘ oder ‚Banditen‘ dafür verantwortlich, dass die vernünftigen Unternehmen unruhig werden und die Initiative in der Öffentlichkeit auf wachsende Sympathien stösst. Nicht ‚vereinzelt‘, sondern regelmässig tauchen neue Fälle auf, in denen Schweizer Konzerne in armen Ländern die Menschenrechte der Angestellten oder lokalen Bevölkerung verletzen. Die ‚schwarzen‘ sind für die ‚weissen Schafe‘ ein grosses Reputationsproblem. Ihre Taten nehmen «vorbildlich handelnde Unternehmen… durch Rufschädigung in ‚Sippenhaft‘», wie es Klaus Leisinger, der ehemalige Präsident der Novartis-Stiftung, auf den Punkt gebracht hat. Und sie schärfen die Zweifel an der «Vorbildlichkeit» von Konzernen, welche sich – ohne öffentliche Kontrolle – ‚freiwillig‘ auf die Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet haben wollen.

Nicht ohne Grund. Die Verhaltensrichtlinien und Abkommen, mit denen sich Konzerne auf Menschenrechte und Umwelt verpflichten, sind alle entstanden, um eine – internationale und nationale – gesetzliche Regelung ihrer Pflichten zu verhindern. Die grösste ‚freiwillige‘ Vereinbarung‘ ist der Global Compact der Uno aus dem Jahr 2000. Er umfasst nur einen Fünftel aller 45‘000 trans- und multinationalen Konzerne der Welt. Aus der Schweiz sind ihm ganze 118 Unternehmen beigetreten – eine magere Beteiligung, wenn man bedenkt, dass der Bundesrat seit einigen Jahren die Unternehmen intensiv zu freiwilligem Handeln zu bewegen versucht. Von den zehn umsatzstärksten Unternehmen der Schweiz sind nur vier Mitglied des Global Compact, darunter zwei Rohstofffirmen mit Reputationsproblemen: Glencore und Trafigura.

Dass einzelne Konzerne sich freiwillig anstrengen, eine Menschenrechtspolitik weltweit durchzusetzen, ist anzuerkennen. Anzuerkennen ist aber auch, dass nach mindestens zwanzig Jahren Corporate Social Responsibility wenig erreicht worden ist. Das Business & Human Rights Resource Center erstellt zusammen mit Investorengruppen seit kurzem den Corporate Human Rights Benchmark. Der erste Bericht vom April 2018 über Konzerne, die so etwas wie eine Menschenrechtspolitik haben, stellt fest: «‚The average performer‘ is a ‚poor performer‘». In weniger als der Hälfte der Unternehmen nehme die Spitze des Konzerns eine Führungsrolle in der Menschenrechtspolitik ein. Und der Zugang zu Schadenersatz oder -behebung sei bei allen untersuchten Unternehmen der schwächste Punkt ihrer Anstrengungen.

Das würden die Kovi und zu einem guten Teil auch der Gegenvorschlag beheben.

Autor Peter Niggli ist Mitglied des Initiativkomitees der Konzernverantwortungsinitiative. Bis Mitte 2015 war er Geschäftsleiter von Alliance Sud.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

08.10.2018, Internationale Zusammenarbeit,

Schweizer Konzerne sind wichtige Akteure auf den Weltmärkten. Nicht zuletzt auch in Entwicklungsländern, die unter schwacher Regierungsführung leiden. Vier Grafiken erläutern, warum die Schweiz besonders zu globaler Verantwortlichkeit aufgerufen ist.

© pixabay

Verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur in der Konzernzentrale, sondern auch in Tochtergesellschaften und Niederlassungen praktiziert wird. Ein besonderes Augenmerk verdienen dabei die Geschäftsbeziehungen zu Dritten, ganz speziell wenn diese in Bereichen tätig sind, die mit besonderen (Menschenrechts-)Risiken verbunden sind.

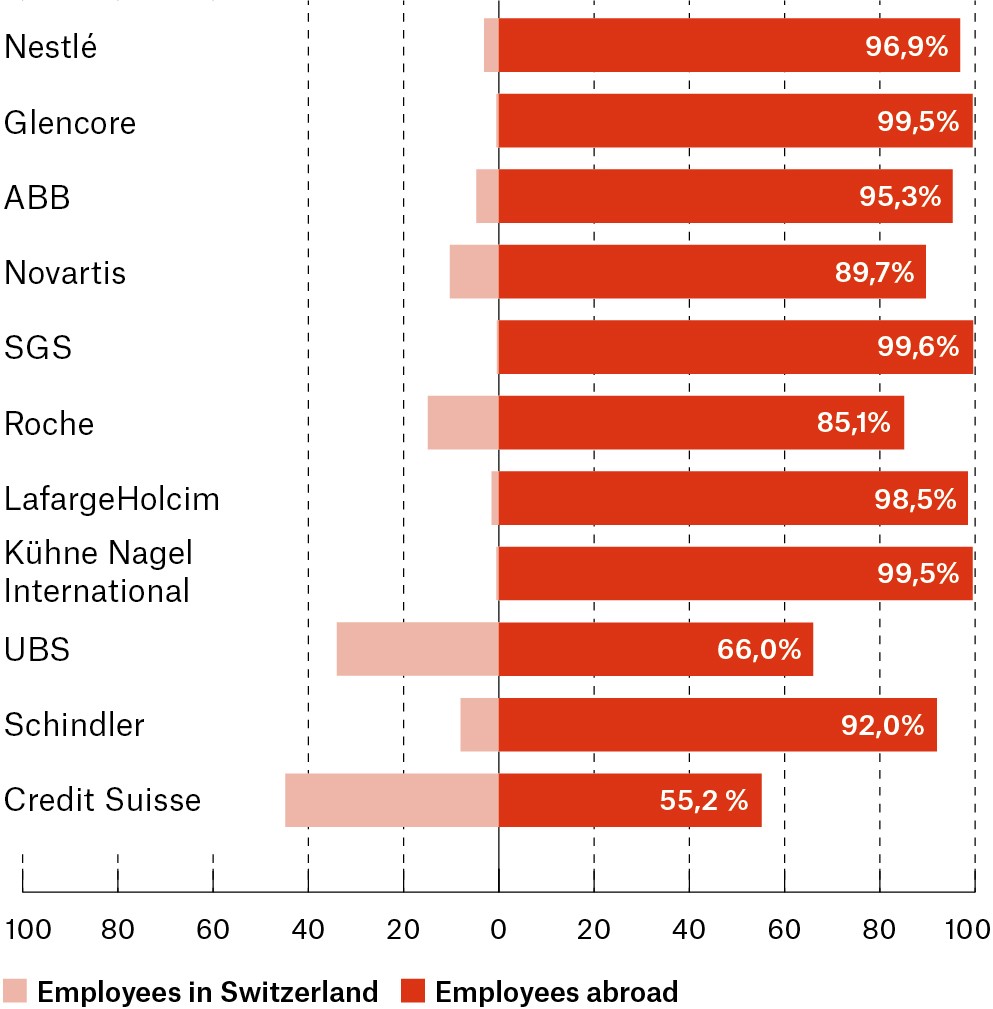

1. Hauptsitz und Schaltzentrale in der Schweiz – zu Hause vor allem rund um den Globus: Grosse Schweizer Konzerne beschäftigen sehr viel mehr Personen im Ausland als in der Schweiz.

© Alliance Sud

Sources: Handelszeitung, June 21 and July 12, 2018; Annual reports 2017

Die meisten grossen multinationalen Konzerne beschäftigen vergleichsweise nur wenige Personen in der Schweiz. Bei den elf Konzernen mit den höchsten Beschäftigungszahlen macht deren Anteil meistens weniger als 5 % aus. Etwas höher ist er bei den Pharmamultis Novartis und Roche sowie insbesondere den beiden Grossbanken UBS und CS. «Als Standort einiger der wichtigsten multinationalen Unternehmen und Sportverbände der Welt sieht es die Schweiz als ihre Pflicht an, sich besonders für die Achtung der Menschenrechte durch die Privatwirtschaft einzusetzen.» (Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt», Seite 17)

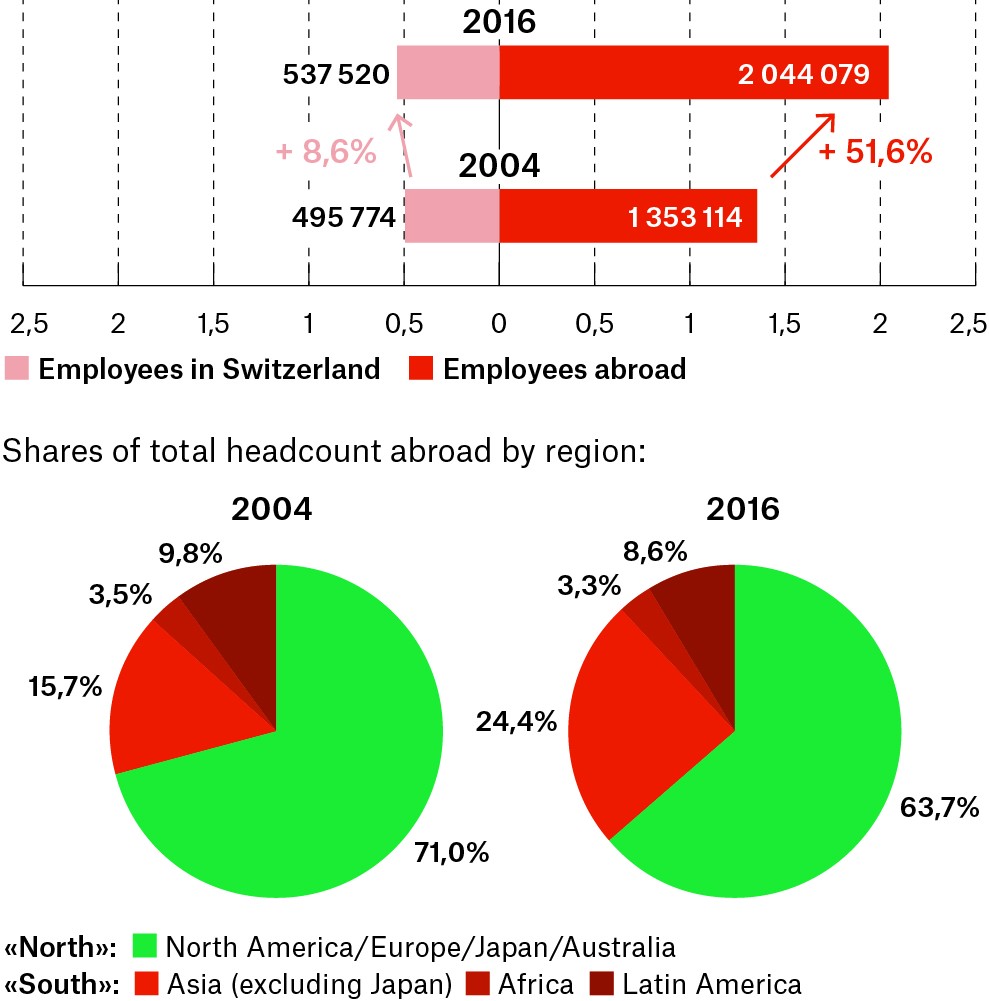

2. Die Globalisierung der Schweizer Wirtschaft schreitet ungebremst voran. Konzerne schaffen mehr Arbeitsplätze im Ausland als in der Schweiz.

© Alliance Sud

Source: Swiss National Bank

Schweizer Konzerne wachsen beschäftigungsmässig stärker im Ausland als in der Schweiz. Seit 2004 haben sie im Inland 41’746 neue Arbeitsplätze geschaffen, im Ausland hat die Zahl ihrer Beschäftigten 16½ mal so stark zugenommen, nämlich um 690’965 Stellen. Bemerkenswert: Am meisten neue Arbeitsplätze gab es in Asien (ohne Japan), dort fiel die Expansion am grössten in China und Indien aus. In diesen beiden Schwellenländern befinden sich mit fast 186‘000 neuen Stellen über ein Viertel der insgesamt im Ausland neu geschaffenen Jobs. Das sind dreimal mehr als die neuen Stellen in Lateinamerika und Afrika zusammen.

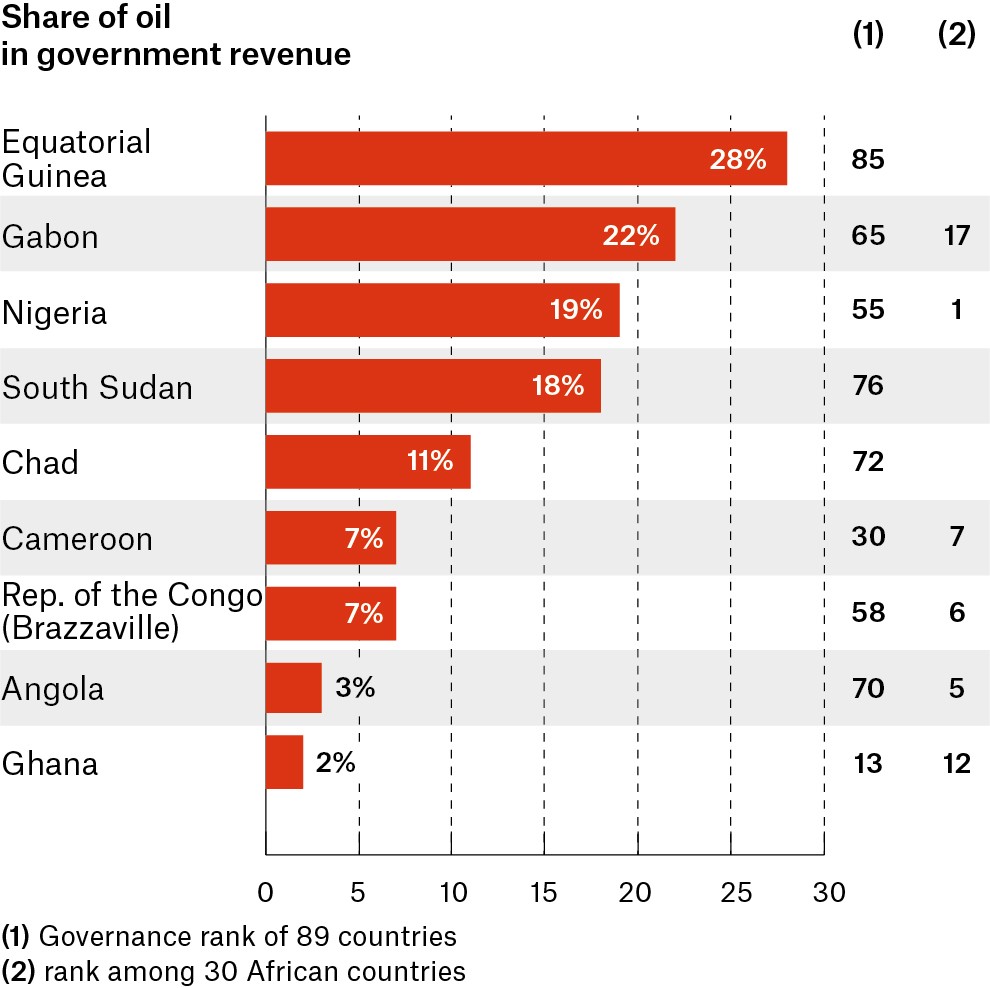

3. Schweizer Rohstoffunternehmen pflegen enge Geschäftsbeziehungen mit erdölexportierenden afrikanischen Staaten mit schwachen Regierungen und hoher Kapitalflucht. Es sind Länder, deren Ölreichtum die Bevölkerung arm macht.

© Alliance Sud

Quellen: Fallstudie «Big Spenders», 2014 (1) Natural Resource Governance Institute. Der von diesem Institut erstellte Index misst die Qualität, mit der 81 ressourcenreiche Länder ihre Bodenschätze bewirtschaften. Im Index werden 81% der weltweiten Öl-, 82% der Gasvorkommen und eine bedeutender Teil der weltweiten Mineralienvorkommen erfasst. (2) Political Economy Research Institute Massachusetts

Die Schweizer Rohstoffhändler sind gross im Geschäft mit den staatlichen Erdölunternehmen afrikanischer Länder mit schwacher Regierungsführung (Governance) und hoher Kapitalflucht. Sie sind in mehreren Ländern die wichtigsten Abnehmer von Rohöl. Ihre Zahlungen machen beträchtliche Anteile der Einnahmen der meist despotisch regierten Länder aus. Da sie ihre Geschäftsbeziehungen nur sehr selektiv offenlegen, begünstigen sie die Korruption. Die Eliten schaffen grosse Reichtümer ausser Landes statt sie in die Entwicklung des Landes zu investieren.

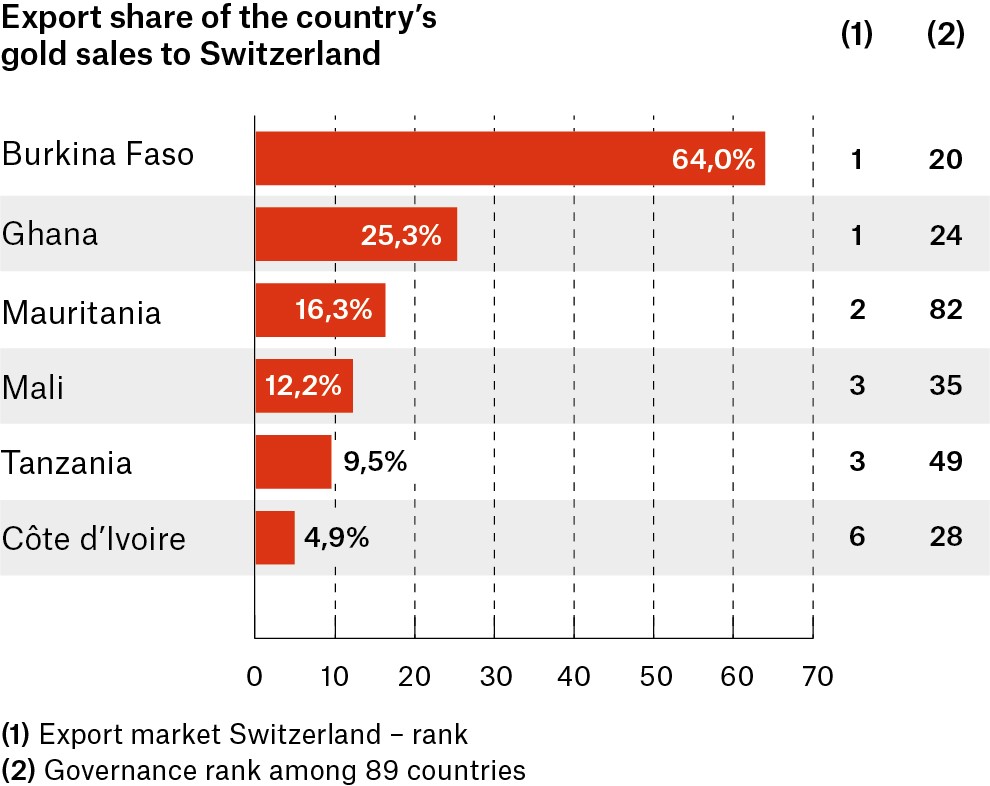

4. Die Schweiz ist weltweit führend im Handel mit Gold, ein Rohstoff der für Schmuggel und kriminelle Aktivitäten besonders anfällig ist. Sie ist für afrikanische Gold-Länder oft der wichtigste bis drittwichtigste Absatzmarkt.

© Alliance Sud

Gold ist attraktiv für kriminelle Akteure, schreibt die OECD in der Studie «The Economy of Illicit Trade in West Africa». Die Schweiz gehört zu den wichtigsten Kunden von Gold aus westafrikanischen Ländern. Für Burkina Faso und Ghana ist sie der wichtigste Exportmarkt überhaupt, für Mauretanien der zweitwichtigste und für Mali der drittwichtigste. Auch für das ostafrikanische Gold-Land Tansania ist sie der drittwichtigste Absatzmarkt. Die OECD warnt: Auch wenn die Schweiz ihre Sorgfaltsstandards verbessert hat, könnten kriminelle Akteure weiterhin versuchen, über die Schweiz Gold in legale Kanäle zu schmuggeln. Als weltweit grösster Standort für die Raffinierung von Gold stellen sich besondere Sorgfalts- und Rechenschaftspflichten bezüglich der Herkunft des Goldes.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

10.12.2018, Internationale Zusammenarbeit

Seine liberalen Prinzipien vertritt der frühere Tessiner Ständerat Dick Marty heute unter anderem als Ko-Präsident des Komitees der Konzernverantwortungsinitiative. Der Autor des neuen Buchs «Une certaine idée de la justice» im Gespräch.

Dick Marty bei der Einreichung der Konzernverantwortungsinitiative im Oktober 2016.

© Martin Bichsel / Konzernverantwortungsinitiative

Weshalb engagieren Sie sich für die Konzernverantwortungsinitiative?

Ich hatte in meinem Leben Gelegenheit, die Auswirkungen der Tätigkeit multinationaler Unternehmen in mehreren Ländern kennenzulernen, insbesondere in Afrika und Südamerika. Vielerorts profitiert die lokale Bevölkerung kaum vom enormen Reichtum ihres Landes und kann sich auch nicht wirksam gegen Menschenrechtsverletzungen wehren. In der Regel handelt es sich um fragile, oft sehr korrupte Länder, in denen ausländische Unternehmen nach eigenem Ermessen handeln können, ohne die Rechte der Einheimischen und die Umwelt zu achten. Natürlich tun dies nicht alle multinationalen Unternehmen, aber die in kurzen Abständen aufeinanderfolgenden Skandale zeigen deutlich, dass es sich hier auch keinesfalls um blosse Episoden handelt.

Die Schweiz ist stark betroffen von dem, was in diesen Ländern geschieht. Einerseits, weil der Hauptsitz vieler multinationaler Unternehmen, die in diesen Regionen tätig sind, in der Schweiz liegt und andererseits, weil unser Land einige der wichtigsten Akteure im internationalen Rohstoffhandel beherbergt. Deshalb erscheint es mir ganz natürlich, dass diese Unternehmen – wie es in einem Rechtsstaat selbstverständlich ist – für ihr Handeln weltweit verantwortlich sind und zu dieser Verantwortung auch verpflichtet sind. Mein Engagement gilt aber nicht nur den Menschen, die weit entfernt von uns leben, sondern auch der Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit unserer Wirtschaft und des Images der Schweiz in der Welt.

Warum braucht es eine solche Initiative jetzt?

Wir alle stellen fest, dass die Globalisierung das wirtschaftliche Gleichgewicht im internationalen Handel und die Regeln, auch jene für die Konsumentinnen und Konsumenten, grundlegend verändert hat. Es sind Wirtschaftskonzerne entstanden, die über eine noch nie dagewesene Macht verfügen, sowohl was ihren finanziellen und politischen Einfluss betrifft als auch hinsichtlich Konsumgewohnheiten. Dieser Einfluss geht heute über jenen der Nationalstaaten hinaus: Wir haben eine zunehmend international organisierte grenzüberschreitende Wirtschaft, während die Gesetzgebung in wesentlichen Punkten in engen nationalen Korsetts verankert bleibt. Viele dieser Unternehmen haben – abgesehen von juristischen und logistischen Aspekten – keine wirklichen Verbindungen mehr zu dem Land, in dem sich ihr Hauptsitz befindet. Gleichzeitig können sie jedoch durch ihre weltumspannenden Aktivitäten in vielen Ländern von erheblichen Gesetzeslücken profitieren. Hinzu kommt der ständig wachsende Einfluss der Aktionäre, oft Hedgefonds, deren Interesse nur auf die Maximierung der unmittelbaren Rentabilität des Unternehmens ausgerichtet ist. Und das um jeden Preis.

Hat die Schweiz auf diese Entwicklung richtig reagiert?

Das muss man schwer bezweifeln. Denken Sie nur an die nachrichtenlosen Vermögen! Zwar fehlte es damals nicht an warnenden Stimmen, aber diese wurden sowohl von Finanzexperten als auch von der Politik ignoriert. Das Gleiche geschah mit dem unglaublichen Konkurs der Swissair, der einen immensen wirtschaftlichen und einen kolossalen Image-Schaden für die Schweiz verursachte. Ein ähnliches Szenario erlebten wir mit der Rettung der UBS durch die Schweizer Steuerzahler, während die CS schliesslich von Katar gerettet wurde. Heute sind es die enormen Risiken, die sich aus den Aktivitäten multinationaler Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ergeben, die in armen und fragilen Ländern mit hohen Gewinnen operieren. Wie bei einem Kratzer auf einer Schallplatte wiederholt der Bundesrat den immer gleichen Refrain und bekräftigt, dass die Lösung in der Selbstregulierung bestehe. Er weiß jedoch sehr wohl, dass dies nicht funktioniert; das haben die Sorgfaltspflichtvereinbarung zwischen den Banken bei der Geldwäsche oder die Gleichstellung von Männern und Frauen zur Genüge gezeigt. Während sich die überwiegende Mehrheit der Unternehmen korrekt verhält und verstanden hat, dass verantwortungsvolles Handeln in ihrem Interesse liegt, gibt es immer noch eine hartnäckige Minderheit, die Profit über alles stellt und den Menschenrechten und dem Schutz der Umwelt keine Aufmerksamkeit schenken will. Sollen wir sie einfach gewähren lassen? Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung würde niemals ein Verbrechen begehen, aber sollten wir, weil es zahlenmässig nur wenig Kriminelle gibt, auf die Strafgesetzgebung verzichten?

Wie kann man Unternehmer und Unternehmerinnen von diesem Anliegen überzeugen?

Viele sind bereits überzeugt und nicht etwa unwichtige. Und vielen ist es sicherlich und verständlicherweise peinlich, wenn sie in denselben Topf geworfen werden wie jene, die sich schamlos bereichern und etwa die Rechte von indigenen Bevölkerungen mit Füssen treten. Verantwortliches und verantwortungsbewusstes Handeln, der Respekt vor der lokalen Bevölkerung und der Umwelt ist nicht nur eine ethische Haltung, heute beurteilt genau danach ein wachsender Anteil der Konsumenten ein Unternehmen und die Qualität seiner Produkte.

Die Initiative ist ja längst eingereicht, wo stehen wir heute?

Wir wissen, dass sich der Bundesrat dagegen ausgesprochen hat, ohne überhaupt einen Dialog zu suchen, gleichzeitig wird die Initiative von einem sehr großen Teil der Bevölkerung unterstützt. Das Parlament scheint dagegen verstanden zu haben, dass die Angelegenheit ernst genug ist, um genau hinzuschauen. Der Nationalrat hat darum einen indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesebene entwickelt. Der Entwurf sieht neue gesellschaftsrechtliche Bestimmungen vor, welche die Sorgfaltsprüfungspflicht und den Grundsatz der zivilrechtlichen Haftung für bestimmte auch im Ausland tätige Unternehmen regeln. Nach Gesprächen mit dem Initiativkomitee wurden Anpassungen vorgenommen und einige Zugeständnisse auf beiden Seiten gemacht. Das Initiativkomitee hat darauf erklärt, dass es die Volksinitiative zurückziehen würde, wenn beide Kammern einem solchen Text zustimmen. Das hätte den Vorteil, dass die Normen für multinationale Unternehmen viel schneller in Kraft treten würden, als wenn wir zuerst über eine Verfassungsänderung abstimmen müssten. Die Gegner der Initiative scheinen jedoch auf Zeit spielen zu wollen, wie zuletzt die Arbeit der vorbereitenden Rechtskommission des Ständerats gezeigt hat.

Sollten die GegnerInnen der Initiative darauf spekulieren, dass den InitiantInnen der Schnauf und den AnhängerInnen der Initiative die Energie ausgeht, so täuschen sie sich gewaltig. Die Vorbereitungen für die Abstimmung an der Urne wurden keineswegs aufgegeben, im Gegenteil, immer mehr hochmotivierte junge Menschen arbeiten in der Kampagne mit. Wenn nötig, werden wir uns also mit aller Entschlossenheit und der Unterstützung von mehr als 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen dieser Abstimmung stellen.

Wechseln wir das Thema und reden noch über Ihr Buch mit dem Titel «Eine gewisse Vorstellunng von Gerechtigkeit». Was hat sie dazu bewogen, das Buch zu schreiben?

Das Buch ist aus ganz besonderen Gründen zustande gekommen. Es waren zwei Unfälle, die mich für ein paar Monate bewegungsunfähig machten; dazu kam ein neurologisches Problem – das sich glücklicherweise als gutartig herausstellte –, das mich erkennen liess, wie wichtig Erinnerung für unsere Existenz ist. Ich wollte bestimmte Phasen meines Lebens noch einmal anschauen, indem ich sie in ihren historischen Kontext stellte und Überlegungen zu jenen Themen anstellte, mit denen ich konfrontiert war. Von Tschetschenien bis zum Kosovo, von der Drogenpolitik bis zum Terrorismus, von gewissen offenen Fragen über die Entwicklungshilfe bis hin zu Befürchtungen über die Unabhängigkeit der Justiz, aber auch des IKRK. Ich schrieb in erster Linie für mich selbst, ohne mich zu fragen, was das Lesepublikum denken würde, in völliger Freiheit.

Was ist denn ihre Vorstellung von Gerechtigkeit?

Gerechtigkeit ist in erster Linie das, was in einer Gesellschaft zwischen Individuen herrschen muss, aber auch in den Beziehungen zwischen den Ländern, insbesondere im internationalen Handel. Dann steht die Justiz im Zentrum jener Institutionen, die als Judikative und dritte Gewalt für das reibungslose Funktionieren einer Demokratie von grundlegender Bedeutung sind – die wichtigste Voraussetzung für das Funktionieren dieser Institutionen ist deren Unabhängigkeit. Diese Unabhängigkeit ist jedoch bei weitem nicht gewährleistet, und die Tatsache, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer grösser wird, ist ein Zeichen dafür, dass es in unserer Gesellschaft an Gerechtigkeit mangelt. Die Übertragung von besonderen Ermittlungsbefugnissen an Privatdetektive gegen Personen, die der Irreführung einer Versicherung verdächtigt werden, nicht aber gegen Personen, die der Steuerhinterziehung verdächtigt werden, spricht Bände darüber, wie der Begriff der Gerechtigkeit hierzulande interpretiert wird.

Das Gleiche gilt für die internationalen Beziehungen, wo in den meisten Fällen immer noch das Gesetz des Stärkeren vorherrscht. Ist es normal in einer Welt mit enormem Reichtum, dass Menschen sterben, nur weil sie keinen Zugang zu lebensrettenden Medikamenten haben, bloss weil die Pharmaindustrie diese zu exorbitanten Preisen verkauft? Können wir akzeptieren, dass der Bund gegen arme Länder interveniert, um zu verhindern, dass diese Produkte dort als Generika zu moderaten Preisen zum Nutzen der gesamten Bevölkerung hergestellt werden? Und noch einmal: Wie kann man rechtfertigen, dass der CEO einer Bank zweihundertmal mehr verdient als eine Krankenschwester?

Sie sagen also, dass Gerechtigkeit nicht für alle gilt?

Ganz offensichtlich scheint das der Fall zu sein. Wenn man arm, ausländisch und mit einer anderen Hautfarbe als die Mehrheit ist, hat man mehr Chancen, ins Gefängnis zu kommen; und dies nicht weil gewisse Bevölkerungsgruppen statistisch eine höhere Kriminalitätsrate haben. Es ist viel einfacher einen Einbrecher zu fassen als den Betrug eines komplexen Netzes von Aktiengesellschaften aufzuklären, die in mehreren Steueroasen angesiedelt sind. Der letztgenannte Fall erfordert erhebliche und kostspielige Ermittlungsressourcen und den starken Willen, die Untersuchung zu führen und abzuschliessen. Die Voraussetzungen dafür fehlen leider sehr oft. Bei Diebstahl wird es immer eine Anzeige geben, sei es nur aus Versicherungsgründen. Im anderen Fall werden die Geschädigten oft von einer Anzeige absehen, um kein Aufhebens zu machen, meistens aus steuerlichen oder Imagegründen. Der Fall UBS oder der Skandal um den Goldschmuggel von Schweizer Raffinerien zeigen deutlich, wie sehr zurückhaltend die Strafverfolgungsbehörden sind, wenn es darum geht, gegen wirtschaftliche Schwergewichte vorzugehen.

Wie kann bei abscheulichsten Verbrechen international für Gerechtigkeit gesorgt werden?

Seit den Nürnberger Prozessen wurden Fortschritte erzielt, unter anderem durch die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Dieser hat die in ihn gesetzten Hoffnungen jedoch weitgehend enttäuscht. Der Grund dafür ist einfach: Staaten, die am häufigsten in Konflikte verwickelt sind und mit grösserer Wahrscheinlichkeit Verbrechen im Rahmen der Gerichtsbarkeit des IStGH – also Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggression – verüben, sind dem Statut zur Errichtung des Gerichtshofs gar nicht erst beigetreten. Dies gilt für die USA, Russland, China, Saudi-Arabien, Iran, Israel u.a., während der nicht von allen anerkannte Staat Palästina beigetreten ist. Drei von fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats wollen sich also nicht an diesem wichtigen Instrument der internationalen Justiz beteiligen. Sie haben jedoch auch so einen grossen Einfluss auf den IStGH, denn der Sicherheitsrat verfügt über Befugnisse, die das Funktionieren des Gerichtshofs erheblich beeinflussen können. Abschliessend gesagt gibt es zwar Fortschritte im Kampf gegen die Straflosigkeit, aber wir sind noch weit davon entfernt, was internationale Gerechtigkeit sein sollte. Es ist immer noch und immer das Gesetz des Stärkeren, das vorherrscht.

Und wie beurteilen sie die Rolle der Korruption?

Meiner Meinung nach ist die Korruption die grösste Gefahr für unsere Demokratien, sie ist weitaus verheerender als der Terrorismus. Es sei daran erinnert, dass es nicht nur korrupte Menschen gibt, die ein grosses Hindernis für die Entwicklung fragiler Länder darstellen. Es gibt eben auch die Korrumpierer; die sind vielleicht noch abscheulicher als jene, die sich bestechen lassen. Und dieses Problem betrifft gerade auch unser Land. Ich erinnere daran, dass bis vor nicht allzu langer Zeit im Ausland bezahlte Bestechungsgelder von der Körperschaftsteuer abgezogen werden konnten.

Die Migration beschäftigt auch in der Schweiz viele Menschen. Sie haben vor einigen Monaten einen Appell unterzeichnet, die auf dem Schiff Acquarius im Mittelmeer «gestrandeten» Flüchtlinge in der Schweiz aufzunehmen. Was veranlasste Sie dazu?

Es geht darum, mit unserer humanitären Tradition in Einklang zu stehen. Das Mittelmeer ist die Wiege unserer Zivilisation. Heute wird es zum Friedhof. Wie kann man das mit fast völliger Gleichgültigkeit akzeptieren? Es sind verzweifelte Menschen, die aus Ländern fliehen, in denen Gewalt und Elend herrschen, Länder, die wir seit Jahrzehnten ausbeuten. Dennoch haben wir das Geld ihrer Diktatoren mit offenen Armen empfangen, und wir bereichern uns weiterhin durch den Handel mit den Rohstoffen ihrer Länder. Die Weigerung, Leben zu retten, ist – lassen Sie uns keine Angst vor klaren Worten haben – einfach kriminell.

Was bedeutet Ihnen Solidarität?

Ich überlasse die Antwort Victor Hugo, einem der Autoren, der mich stark geprägt hat: «Brüderlichkeit ist nur eine menschliche, Solidarität eine universelle Idee.»

Dick Marty

Der ausgebildete Jurist (*1945) war zwischen 1975 und 1985 Staatsanwalt des Kantons Tessin, ehe er für die FDP in die Kantonsregierung gewählt wurde. Von 1995 bis 2011 vertrat er den Tessin im Ständerat. Marty war Abgeordneter des Europarats und Mitglied der OSZE-Kommission für Menschenrechte. Sein Buch «Une certaine idée de la justice» (312 Seiten, broschiert, CHF 29) ist im Verlag Favre erschienen.

Artikel teilen

Medienmitteilung

20.02.2019, Internationale Zusammenarbeit

Dick Marty, Ko-Präsident der Initiative: Folgt die Kleine Kammer ihrer Rechtskommission, so wird die Konzernverantwortungsinitiative zur Abstimmung gebracht.

von Mark Herkenrath, ehemaliger Geschäftsleiter Alliance Sud

Eine knappe Mehrheit der Rechtskommission des Ständerats hat den vorliegenden Gegenvorschlag verwässert. Der neue Entwurf schliesst faktisch aus, dass Konzerne wegen Menschenrechtsverletzungen oder Verstössen gegen internationale Umweltstandards zur Rechenschaft gezogen werden können.

Eine knappe Mehrheit der ständerätlichen Kommission will mit der «Subsidiaritäts-Klausel» die Haftung faktisch verunmöglichen und hat sich dem Druck der Konzernlobby gebeugt. Geschädigte müssten zuerst zeigen, dass eine Klage gegen die Tochtergesellschaft im Ausland rechtsstaatlich unmöglich ist. Erst dann soll es möglich werden, den Konzern in der Schweiz zur Verantwortung zu ziehen.

Diese Abschwächung macht das Gesetz zahnlos. Denn diese neue Hürde führt dazu, dass der Geschädigte einem Schweizer Gericht glaubhaft machen müsste, dass ein rechtsstaatliches Verfahren in seinem Heimatstaat nicht möglich ist. Wie ein Geschädigter dies zeigen soll und wie ein Schweizer Zivilgericht über die Rechtstaatlichkeit eines anderen Landes urteilen würde, bleibt völlig unklar. Dies dürfte auch aussenpolitische Fragen aufwerfen. Problematisch ist vor allem: Eine Subsidiaritäts-Klausel hat langwierige und unberechenbare Verfahren über Zuständigkeiten zur Folge. Die Frage, ob ein Konzern einen Schaden verursacht hat, droht so zu verjähren. Das eigentliche Ziel der Vorlage, den Menschenrechts- und Umweltschutz zu stärken, wird mit dieser Verwässerung verfehlt.

Dick Marty, Co-Präsident des Initiativkomitees sagt: «Regeln gegen Menschenrechtsverletzungen durch Konzerne machen nur Sinn, wenn ihre Nichtbeachtung auch Konsequenzen hat. Der Vorschlag der Ständeratskommission ist zu einem Papiertiger verkommen. Sollte das Plenum des Ständerats diesen Entscheid nicht korrigieren, wird es eine Volksabstimmung über die Initiative brauchen.»

Mit 7:5 Stimmen (bei einer Enthaltung) empfiehlt die Kommission wie erwartet die Initiative knapp zur Ablehnung. Die Konzernverantwortungsinitiative fordert, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz Menschenrecht und Umweltstandards auch im Ausland respektieren müssen. Damit sich auch dubiose Konzerne daran halten, müssen Verstösse Konsequenzen haben. Fehlbare Konzerne sollen deshalb in Zukunft für Schäden, die sie oder ihre Tochterfirmen verursachen, geradestehen.

Die Konzernverantwortungsinitiative wird von 110 Organisationen der Zivilgesellschaft, einem Wirtschaftskomitee aus über 100 Unternehmer/innen sowie einer breiten kirchlichen Kampagne unterstützt.

Artikel teilen

Medienmitteilung

12.03.2019, Internationale Zusammenarbeit

Nach eineinhalb Jahren und 15 Kommissionssitzungen hat der Ständerat heute mit knapper Mehrheit beschlossen, nicht auf einen Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative einzutreten und die Initiative dem Volk zur Ablehnung vorzuschlagen.

Dieser Entscheid kommt leider nicht überraschend. Die Konzernlobby unter der Führung von Swissholdings und Economiesuisse hat seit letzter Woche massiv Druck gegen einen Kompromissvorschlag gemacht. Dieses Lobbying hat offensichtlich gewirkt. Im Gegensatz zum Nationalrat, welcher einem Gegenvorschlag im Juni 2018 noch mit 121 zu 73 Stimmen zustimmte, will der Ständerat keinerlei Regeln gegen Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung. Das bedeutet, dass Konzerne wie Glencore, Syngenta und Novartis weiterhin ohne Konsequenzen verantwortungslos wirtschaften dürfen.

Der Erfolg der Konzernlobby ist Resultat eines Doppelspiels. Economiesuisse und Swissholdings haben den Gegenvorschlag von Anfang an blockiert und Konzessionen in ihrem Sinn ignoriert, während die Initiant/innen zu zwanzig Einschränkungen Hand geboten haben. In den letzten Tagen haben die beiden Verbände zudem mit Falschbehauptungen Unsicherheit geschürt. Mit ihren ideologischen Argumenten entlarven sie sich selber: Offenbar wirtschaften so viele ihrer Mitglied-Konzerne verantwortungslos, dass sie mögliche Konsequenzen um jeden Preis verhindern wollen.

Dick Marty, Co-Präsident des Initiativkomitees, kommentiert den Entscheid: «Der heutige Entscheid des Ständerats bedeutet, dass einzelne Konzerne weiterhin ohne Konsequenzen verantwortungslos wirtschaften dürfen.»

Jetzt liegt es am Nationalrat, ob er an seinem Gegenvorschlag festhalten will. Das Initiativkomitee steht selbstverständlich nach wie vor zu seiner Zusage, die Initiative zurückzuziehen, wenn der Gegenvorschlag des Nationalrates verabschiedet wird. Einer Abstimmungskampagne sieht Dick Marty gelassen entgegen: «Die grosse Unterstützung – gerade auch aus Wirtschaftskreisen – stimmt mich optimistisch. Diese Unternehmen sehen, dass die immer wiederkehrende Skandale dem Ruf unseres Landes schaden und die vorgeschlagene Regelung dem Wirtschaftsstandort Schweiz hilft, sich für die Zukunft zu rüsten. »

Die Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative findet frühestens im Februar 2020 statt.

Die Initiative will alle Konzerne verpflichten, die Menschenrechte und die Umwelt bei ihren Geschäften zu achten. Damit sich alle Konzerne an das neue Gesetz halten, müssen Verstösse Konsequenzen haben. Konzerne sollen deshalb in Zukunft für Menschenrechtsverletzungen haften, welche ihre Tochterfirmen verursachen.

Artikel teilen

Artikel, Global

25.03.2019, Internationale Zusammenarbeit

«Was hält man eigentlich in Sambia von Glencore?», fragt global den sambischen NGO-Vertreter Mtwalo Msoni, nationaler Koordinator der NGO Publish What You Pay.

Mtwalo Msoni

© zVg

global: Der Besuch des Schweizer Aussenministers Ignazio Cassis der zu Glencore gehörenden Mopani-Mine hat in der Schweiz Kopfschütteln ausgelöst. Und in Sambia?

Mtwalo Msoni: Die meisten Leute haben den hohen Schweizer Besuch in Sambia kaum wahrgenommen, die haben andere Sorgen. Den Medien war nur gerade Cassis‘ Treffen mit Regierungsmitgliedern in der Hauptstadt Lusaka eine kleine Notiz wert, weil Sambia und die Schweiz ein Luftverkehrsabkommen unterzeichnet haben.

Wie beurteilen Sie die Bedeutung des Bergbaus in ihrem Land?

Der Bergbau-Sektor in Sambia wurde von 1991 bis ins Jahr 2000 sukzessive privatisiert. Sambia ist seither das Paradebeispiel eines Landes, das unter dem sogenannten Rohstofffluch leidet. Der Bergbau macht 73 Prozent der Exporteinnahmen aus und ist damit das Rückgrat der Wirtschaft. Doch vom Rohstoffreichtum merkt die Bevölkerung nichts, weder haben sich die Lebensumstände spürbar geändert, noch kann die Regierung dank Steuereinnahmen in die Infrastruktur investieren. Die Gewinne, welche Rohstoffunternehmen in Sambia erwirtschaften, sind nur teilweise bekannt und werden praktisch nicht besteuert. Die Steuergesetzgebung für Minenbetreiber ist in den letzten zehn Jahren sieben Mal geändert worden. Es war der Versuch, sich von gewinnorientierten Steuern zu lösen und stattdessen die vereinbarten Lizenzzahlungen zu besteuern. Die Bergbauunternehmen wehrten sich jedoch dagegen und drohten damit, Arbeiter zu entlassen und ihre Investitionen zu reduzieren.

Glencore wird nicht müde zu betonen, wie viel sie in die Mopani-Mine investiert hat…

Aus unserer Sicht zeigt sich bei der Mopani-Kupfermine in Mufulira exemplarisch, wie diese Art von Bergbau mehr Schaden als Nutzen verursacht. Die Bevölkerung des Quartiers Kankoyo, in unmittelbarer Nachbarschaft der Mine, ist seit Jahrzehnten mit unzumutbarer Luftverschmutzung, Verseuchung ihrer Böden und ungelösten Problemen mit einstürzenden Häusern konfrontiert. Glencore konnte nach der Privatisierung viel Land kaufen und als Besitz eintragen. Dort diktiert jetzt der Konzern, was noch angebaut und gebaut werden darf.

Was können lokale NGOs dagegen tun?

Letzten Endes nicht viel. Aus den Berichten der Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), auf die wir uns beziehen, geht hervor, dass weder die lokalen Behörden noch die Minengesellschaft der Bevölkerung jene Dienstleistungen bieten, wozu sie verpflichtet wären. Wobei Mopani bekannt dafür ist, dass sie ihren Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde nicht nachkommt.

Gibt es in Sambia überhaupt eine politische Debatte über die Rolle von Glencore?

Es wird zwar diskutiert, ob und wie der Anteil der Regierung an den Minen wieder erhöht werden könnte, damit mehr Geld aus dem Bergbau in die Staatskasse fliesst. Aber mit der Privatisierung des Sektors wurde diese Chance vertan. Heute raten Denkfabriken wie die Economics Association of Zambia der Regierung offen zur Verstaatlichung des Sektors. Nicht nur die NGOs sind der Meinung, dass es nicht so weiter gehen kann wie jetzt, selbst der Bergbauminister beklagte unlängst, dass mit Kupfer aus Sambia zwar 6 bis 8 Milliarden US-Dollar jährlich verdient werde, davon dem sambischen Staat jedoch nur 300 bis 600 Millionen blieben. Die Chamber of Mines und die Steuerberatungsfirmen argumentieren dagegen, dass die Minen schliessen, wenn andere Steuermodelle durchgesetzt würden.

In der Schweiz setzt sich eine grosse NGO-Koalition für eine Volksinitiative ein, welche die Verantwortung der Konzerne zur Einhaltung der Menschenrechte regeln soll. Weiss man davon in der sambischen Elite?

Nein, diese politische Auseinandersetzung in der Schweiz ist uns kaum bekannt. Aber selbstverständlich sind Wirtschafts- und Menschenrechtsgesetze, die letztlich die Bevölkerungen in jenen Ländern schützen, wo investiert wird, sehr willkommen. Es ist wichtig, dass Unternehmen in ihren Herkunftsländern dafür haftbar gemacht werden können, was sie in Empfängerländern mit ihren Geschäftspraktiken anrichten; denn unser Rechtssystem ist anfällig auf Bestechung. Nicht umsonst klagte die britische Minengesellschaft Vedanta Resources in London darauf, dass die Klage einer Dorfgemeinschaft wegen Schadstoffemissionen in der Konkola Kupfermine nicht im Vereinigten Königreich, sondern in Sambia angehört werde.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel

04.04.2019, Internationale Zusammenarbeit,

Was passiert, wenn Multis aus der Schweiz im Süden Menschenrechtsverletzungen begehen und Umweltschäden anrichten? Oft gar nichts. Die Konzernverantwortungsinitiative will das ändern.

Kein Land hat mehr multinationale Konzerne pro Kopf als die Schweiz. Verschiedene Unternehmen mit ihrem Sitz hierzulande sind wiederholt bei der Verletzung von Menschenrechten oder Umweltstandards in den Ländern des Südens ertappt worden. Glencore vertreibt Bauern mit Steinen, die um ihre Landrechte kämpfen, Lafarge Holcim schert sich nicht um Gewerkschaftsrechte, Schweizer Raffinerien schmelzen Gold, das aus höchst dubiosen Quellen stammt. Die Konzernzentralen in der Schweiz sind jedoch juristisch nicht haftbar für die Geschäftspraktiken ihrer Tochterfirmen oder anderer Firmen, die unter ihrer Kontrolle stehen.

Während sich die die Schweiz auf internationaler Ebene für die Weiterentwicklung der Menschenrechte und von Umweltstandards einsetzt, sträubt sie sich im eigenen Land gegen gesetzliche Massnahmen zur Regulierung von Unternehmen. Der Bundesrat setzt stattdessen auf freiwillige Initiativen der Unternehmen.

Initiiert von einer Handvoll Organisationen – darunter Alliance Sud – und unterstützt von rund 50 Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften wurde im November 2011 die Kampagne «Recht ohne Grenzen» lanciert. Bis Mitte 2012 unterzeichneten 135‘000 Personen eine Petition, die von Bundesrat und Parlament verlangte, ein Gesetz auszuarbeiten, wonach Firmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, überall in der Welt die Menschenrechte und Umweltstandards respektieren müssen. Im Schweizerischen Recht sollte eine Sorgfaltsprüfungspflicht für Firmen in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards eingeführt werden, und diese sollte auch für ihre weltweit operierenden Tochtergesellschaften gelten (Prävention). Andererseits sollten die Hürden abgebaut werden, die verhindern, dass Opfer in der Schweiz auf Schadenersatz klagen können (Wiedergutmachung).

Parallel zur Einreichung der Petition reichten fünf Abgeordnete parlamentarische Vorstösse ein, darunter im Juni 2012 ein Postulat (12.3503), das vom Bundesrat verlangt, eine Ruggie-Strategie für die Schweiz auszuarbeiten, das heisst einen nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Uno-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte vorzulegen, wie sie der Uno-Menschenrechtsrat im Juni 2011 einstimmig angenommen hatte. Am 14. Dezember 2012 wurde das Postulat durch den Nationalrat knapp angenommen, die Veröffentlichung dieses Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) verzögerte sich jedoch bis im Dezember 2016. Der NAP des Bundesrats schlug keine neuen, rechtlich verbindlichen Massnahmen vor, stattdessen wiederholte er, dass es der Corporate Social Responsability (CSR) der Unternehmen obläge, für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards zu sorgen.

Am 11. März 2015 hätte die Koalition «Recht ohne Grenzen» beinahe einen wichtigen Etappensieg errungen. Nach einer tumultuösen Debatte entschied der Nationalrat hauchdünn mit dem Stichentscheid des Präsidenten, eine Motion seiner aussenpolitischen Kommission zu unterstützen und einen Gesetzesentwurf zur Sorgfaltsprüfungspflicht zu verlangen. Nach einem Rückkommensantrag aus der CVP wurde ein zweites Mal abgestimmt. Verschiedene Abgeordnete änderten darauf ihre Meinung oder blieben der Abstimmung fern.

Nach diesem Manöver des Nationalrats entschieden mehr als 60 NGO, die Konzernverantwortungsinitiative zu lancieren. Wie bei der Kampagne «Recht ohne Grenzen», wo Alliance Sud das Parlamentslobbying koordiniert hatte, spielte sie auch bei der Lancierung der Initiative eine zentrale Rolle. Ihr Geschäftsleiter ist Mitglied des Initiativkomitees sowie des leitenden Gremiums des neu gegründeten Vereins, der die Initiative koordiniert. Am 10. Oktober 2016 wurde die Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt mit über 120‘000 gültigen Unterschriften eingereicht. Am 11. Januar 2017 empfiehlt der Bundesrat dem Parlament, die Volksinitiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. In seiner Botschaft zur Initiative vom 15. September 2017 erkannte der Bundesrat zwar die Anliegen der InitiantInnen als berechtigt, begründete seine Ablehnung aber damit, dass die Initiative bei den Haftungsregeln viel zu weit ginge.

Anders als die Regierung sprachen sich die Rechtskommissionen des Ständerats (am 14. November 2017) und des Nationalrats (20. April 2018) deutlich für die Erarbeitung eines Gegenvorschlags aus. Der Nationalrat folgte seiner Kommission am 14. Juni 2018 und verabschiedete einen Gesetzesentwurf als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative. Das Initiativkomitee stellte darauf in Aussicht, es ziehe das Volksbegehren zurück, wenn der Vorschlag im Ständerat nicht verwässert würde. Ohne den Umweg über eine Verfassungsänderung per Volksinitiative könnten gesetzliche Regelungen viel schneller in Kraft treten, was im Interesse der Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen sei.

Mit einer 22:20-Mehrheit entschied der Ständerat weder auf den Gegenvorschlag der Grossen Kammer einzugehen noch auf den verwässerten Gegenvorschlag der eigenen vorberatenden Kommissionin. Das harte Lobbying von econoomiesuisse und Swissholdings hatte seine Wirkung nicht verfehlt.

Am 13. Juni 2019 bekräftigte der Nationalrat mit 109 zu 69 Stimmen (7 Enthaltungen), dass er einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative will. Bevor das Geschäft erneut im Ständerat diskutiert wurde, kam der Bundesrat Mitte August auf seine Position zurück, die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Justizministerin Karin Keller-Sutter schlug vor, dass sich die Schweiz mit einer Berichtspflicht für Unternehmen begnügen soll. Unter dem Vorwand, diesen Vorschlag des Bundesrats noch prüfen zu wollen, vertagte der Ständerat am 26. September 2019 seinen Entscheid über den indirekten Vorschlag des Nationalrats.

Am 18. Dezember 2019 hat der Ständerat mit klarer Mehrheit entschieden, dass er dem Alibi-Vorschlag des Bundesrats den Vorzug gilt. Damit steht praktisch fest, dass es voraussichtlich im Herbst 2020 zur Volksabstimmung kommen wird.

Rund 120 NGOs aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft (Menschenrechts-, Naturschutz-, Konsumenten- und Entwicklungsorganisationen, kirchliche Kreise und Gewerkschaften) werden das Volksbegehren der Initiative zusammen mit einem Wirtschaftskomitee aus über 160 Unternehmer/innen und über 120 Politiker/innen aus BDP, CVP, EVP, GLP, FDP und SVP im «Bürgerlichen Komitee für Konzernverantwortung» unterstützen. 300 Lokalkomitees mit Tausenden Freiwilligen werden helfen, die Anliegen der Initiative in die Bevölkerung zu tragen.

In einer unabhängigen Umfragen werden der Initiative an der Urne gute Chancen eingeräumt, eine Mehrheit der Schweizer Stimmberechtigten hinter sich zu vereinen.

Der Kampf um eine gesetzliche Regelung der Unternehmensverantwortung hat zu einer Reihe von politischen Vorstössen und Berichten geführt, die wichtigsten sind hier aufgelistet.

Artikel teilen

Medienmitteilung

26.09.2019, Internationale Zusammenarbeit

Der Ständerat hat vor der Konzernlobby kapituliert und den Entscheid über den indirekten Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative vertagt. Die Initiant/innen kritisieren dieses wahltaktische Manöver scharf.

Der Ständerat hat heute vor der Konzernlobby kapituliert: Mit der Annahme des Ordnungsantrages Noser wurde der Entscheid über den indirekten Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative vertagt. Die Initiant/innen kritisieren dieses wahltaktische Manöver scharf.

Nach zwei Jahren, 19 Kommissionssitzungen und zweimaliger klarer Zustimmung des Nationalrates hätte der Ständerat heute die Gelegenheit gehabt, einen breit getragenen Kompromiss zu verabschieden. Dieser beinhaltete zwar erhebliche Abstriche gegenüber der Konzernverantwortungsinitiative, hätte aber doch zu minimalen Regeln gegen die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen durch Konzerne geführt.

Die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, breite Teile der Wirtschaft (z.B. Coop, Migros, Manor oder ein beträchtlicher Teil der Westschweizer Wirtschaft) aber auch Verbände wie swisscleantech hatten sich hinter den Gegenvorschlag gestellt. Und die Initiant/innen hatten angekündigt, im Falle einer definitiven Verabschiedung die Initiative zurückzuziehen.

Dick Marty, Co-Präsident des Initiativkomitees: «Mit dem heutigen Entscheid ist klar: Die Mehrheit des Ständerats will keinen Kompromiss und sucht immer nach neuen Ausreden. Das schadet der Glaubwürdigkeit der Politik.» Im Vorfeld der heutigen Debatte haben innerhalb von 40 Stunden über 50’000 Personen einen Protestbrief gegen das Verzögerungsmanöver von Ständerat Ruedi Noser unterzeichnet.

Der in der heutigen Debatte als Verschiebungsgrund angeführte bundesrätliche Gesetzesentwurf über eine minimale Berichterstattungspflicht ist völlig unzulänglich und eine reine Alibi-Übung. Zudem ist er ein alter Hut: Seit 2014 kündigt der Bundesrat in regelmässigen Abständen an, eine solche Vorlage auszuarbeiten.

Die Unterstützung für die Konzernverantwortungsinitiative wächst derweil stetig. Nebst den 114 Organisationen der Zivilgesellschaft stehen ein Wirtschaftskomitee aus 140 Unternehmer/innen, die beiden Landeskirchen und zahlreiche andere kirchliche Akteure, ein neugegründetes «Bürgerliches Komitee für Konzernverantwortung» und Tausende von Freiwilligen in 250 lokalen Komitees hinter der Initiative. Die Initiant/innen sind zuversichtlich für die Abstimmungskampagne und werden ihr Engagement mit voller Kraft fortsetzen.

Artikel teilen

Artikel, Global

07.10.2019, Internationale Zusammenarbeit,

Die gesetzliche Verpflichtung, sorgfältig zu geschäften, soll präventiv wirken. Damit es gar nicht erst zur Verletzung von Menschenrechten oder Umweltschäden durch Unternehmen kommt. Ein Fallbeispiel aus Frankreich.

Wird in Uganda nach Öl gebohrt, so hat die lokale Bevölkerung in der Regel keine Aussicht auf Entschädigung.

© Sven Torfinn / Panos

Es ist eine Premiere in Frankreich. Auf der Basis des neuen Devoir de vigilance-Gesetzes haben französische NGOs und ihre Partnerorganisationen aus Uganda[1] den Total-Konzern verbindlich dazu aufgefordert, einen „Sorgfaltsplan" zu veröffentlichen und umzusetzen. Das französische Gesetz, es umschreibt die Pflicht zu einer Due Diligence-Prüfung, erstreckt sich nicht nur auf Mutterfirmen, sondern auch deren Töchter und Zulieferer. Total ist mit seinen 900 Tochtergesellschaften das viertgrösste Öl- und Gasunternehmen der Welt, wies 2018 einen Umsatz von rund 210 Milliarden US-Dollar aus und beschäftigt in mehr als 50 Ländern rund 104 000 Mitarbeitende.

Es geht um das Megaprojekt Tilenga, das Total seit Jahren in Uganda und Tansania vorantreibt. Entwickelt wurde das Projekt am Ufer des Albertsees von einem Ölkonsortium, dessen Betreiber und Hauptinvestor Total (mit 54,9%-Anteil) ist. Ausserdem beteiligt sind der chinesischen Multi CNOOC (33,33%) und die britische Tullow (11,76%). Das Tilenga-Projekt soll sechs Ölfelder – hauptsächlich innerhalb des Naturschutzgebietes Murchison Falls – mit einer Produktion von rund 200 000 Barrel pro Tag erschliessen. Es umfasst den Bau einer Leitung zu einer nahe gelegenen Raffinerie sowie ein Industriegebiet. Tilenga ist Teil eines Grossprojekts, bei dem Total ebenfalls Partner ist: der Bau der 1445 Kilometer langen East African Crude Oil Pipeline (EACOP) durch Uganda und Tansania, mit dem das Öl an den Indischen Ozean gebracht werden soll. Geschätzte Gesamtkosten der EACOP: 3,5 Milliarden US-Dollar.

Die Projekte Tilenga und EACOP stellen eine ernste Gefahr für die Menschenrechte der betroffenen Bevölkerung und eine ernsthafte Bedrohung für die Umwelt war, Biodiversität und Wasserressourcen könnten irreversible Schäden nehmen. Zwar gibt es zwei Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien, wovon bis jetzt nur eine veröffentlicht wurde, doch für die NGOs gibt es insbesondere bei den Massnahmen zur Minderung von Umweltschäden im Murchison Falls Natural Park gravierende Mängel. Zum grössten Park Ugandas gehört ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung, das durch die RAMSAR-Konvention geschützt ist. Das weniger fortgeschrittene EACOP-Projekt hat nach Studien des WWF, von Action Aid und BankTrack potenziell negative Auswirkungen auf Zehntausende von Menschen.

Die Total-Gruppe veröffentlichte in ihrem Jahresbericht 2017 einen ersten Due Diligence-Plan, wie ihn das französische Recht seit jenem Jahr vorschreibt. Der Plan, der 2018 aktualisiert wurde, wird von den NGOs aber als krass mangelhaft kritisiert, dazu sei seine Umsetzung nicht ausreichend wirksam. Insbesondere werfen sie Total vor, keine spezifischen Sorgfaltsmassnahmen vorzusehen. Der Due Diligence-Plan von Total würde damit nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, die eine detaillierte „Abbildung der Risiken" verlangt. Dazu gehört eine gewichtete Darstellung der Risiken, die sich an den tatsächlichen Aktivitäten des Konzerns orientiert.

Zur Erinnerung: Das französische Devoir de vigilance-Gesetz war am 27. März 2017 nach einem dreijährigen Hin und Her verabschiedet worden. Im Zentrum des Gesetzes steht die Sorgfaltspflicht. Die vom Gesetz erfassten Grossunternehmen sind verpflichtet, einen Due Diligence-Plan zu erstellen, zu veröffentlichen und effektiv umzusetzen. Die Firmen müssen die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit identifizieren, um «schwere Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Gesundheit und Sicherheit von Personen und der Umwelt» zu verhindern. Der Due Diligence-Plan muss Auskunft darüber geben, wie Vorschriften eingehalten werden. Dieser Plan und Berichte darüber, wie er umgesetzt wurde, müssen veröffentlicht und in den jährlichen Geschäftsbericht der Unternehmen aufgenommen werden. Kommt ein Unternehmen dem nicht oder ungenügend nach, können Menschenrechts-, Umweltorganisationen oder Gewerkschaften die Firmen verbindlich dazu auffordern.

Kommt das Unternehmen seinen Verpflichtungen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten nicht nach, kann ein Richter es anweisen, dies zu tun; verbunden mit einer so lange auflaufenden Busse, bis dem Gesetz Genüge getan ist. Schliesslich kann im Schadensfall dem Unternehmen aufgetragen werden, «den Schaden zu ersetzen, den die Erfüllung dieser Verpflichtungen verhindert hätte». Die Muttergesellschaft oder das beauftragende Unternehmen kann also verpflichtet werden, den Opfern Schadenersatz zu leisten. Voraussetzung dafür ist jedoch die gerichtliche Feststellung des Fehlens eines Plans, eines unzureichenden Plans oder das Ungenügen von dessen Umsetzung. Anders gesagt: Das Gesetz verpflichtet also, gewisse Instrumente anzuwenden. Hat ein Unternehmen einen Due-Diligence-Plan in der gebotenen Qualität erstellt und durchgeführt, so haftet es im Schadensfall auch nicht.

Im oben beschriebenen Fall hatte Total bis Mitte 2018 Zeit, die beanstandeten Mängel seiner Sorgfaltsprüfung zu beheben. Die der Gesellschaft eingeräumte gesetzliche Frist, um Massnahmen zu treffen, ist Ende September 2019 abgelaufen. Wenn die NGOs mit den von Total ergriffenen Massnahmen nicht zufrieden sind, können sie ein Gericht in Frankreich anrufen. Ein Fall, der auch in der Schweiz sehr genau zu verfolgen ist.

[1] Es handelt sich um die NGOs Friends of the Earth France und Survival sowie ihre ugandischen Partner AFIEGO, CRED, NAPE/Friends of the Earth Uganda und NAVODA.

In der Schweiz bleibt die Frage weiterhin hängig, ob Konzerne dafür geradestehen müssen, wenn sie im Ausland Menschenrechte verletzen oder die Umwelt verschmutzen. Statt einen eigenen indirekten Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative (KoVI) zu diskutieren, zog es der Ständerat am 26. September vor, das Geschäft weiter auf die lange Bank zu schieben. Er stimmte einem Antrag des economiesuisse-Lobbyisten Ruedi Noser (FDP/ZH) zu, den im August überraschend angekündigten Gegenvorschlag des Bundesrats zur Initiative abzuwarten. Dabei ist der Inhalt dieses Gegenvorschlags bekannt: Konzerne sollen nur berichten müssen, wie sie die Menschenrechte im Ausland einhalten, im Schadenfall aber nicht für angerichtete Schäden haften. Das Vorgehen der Initiativ-Gegner erinnert an die Abzocker-Initiative: Auch damals wurde die heisse Kartoffel solange zwischen Parlament und Kommissionen hin und her geschoben, bis sich die Volksabstimmung nicht mehr weiter verzögern liess. Die Stimmbevölkerung quittierte das unwürdige Theater an der Urne, die Initiative erhielt 67.9% Zustimmung. DH

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

09.12.2019, Internationale Zusammenarbeit,

Die Schweizer Politik ringt um einen gesetzlichen Rahmen zu Unternehmen und Menschenrechten. In Genf arbeiten die Staaten an einem rechtsverbindlichen UN-Vertrag dazu. Hier wie dort lassen die Zivilgesellschaft und ihre NGOs nicht locker.

Der Menschenrechtsrat tagt im Saal XX des Genfer Palais des Nations. Er wurde 2008 renoviert, die Decke hat der spanische Künstler Miquel Barceló gestaltet.

© Magali Girardin / Keystone

Millionen von Menschen, insbesondere in den Ländern des Südens, verfolgen mit grossen Hoffnungen, was in la Genève internationale, am europäischen Sitz der Vereinten Nationen, verhandelt wird. Dort arbeitet seit 2014 eine Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrats mit dem Ziel, einen rechtsverbindlichen multilateralen UN-Vertrag zu schaffen, der Unternehmen verpflichten soll, die Menschenrechte zu achten, wo immer sie tätig sind. Also auch in den Ländern des globalen Südens, wo nach wie vor Millionen von Menschen in unerträglicher Armut und Verletzlichkeit leben. Vom 14. bis 18. Oktober tagte die 5. Sitzungsrunde.

In sozialen Bewegungen der Zivilgesellschaft riskieren mutige Frauen und Männer häufig Kopf und Kragen, um sich gegen die Verletzung ihrer Menschenrechte und die Zerstörung der Umwelt zu wehren. Auch dank der globalen digitalen Vernetzung sind diese Bevölkerungsgruppen nicht mehr isoliert. Sie werden unterstützt von der Zivilgesellschaft des Südens – Gewerkschaften, NGOs und Kirchen – und ihre Kämpfe werden von der lokalen auf die nationale, die überregionale und schliesslich die internationale Ebene gebracht. Dank der Hilfe von Schwesterorganisationen im Norden, tragen kleine Abordnungen von Kleinbauern, Indigenen oder anderen Betroffenen diesen Protest bis in den Palais des Nations im internationalen Genf, das in der Frage Unternehmen und Menschenrechte gewissermassen das Zentrum der Welt ist.

In Genf sind internationale NGOs das Bindeglied zwischen den realen Problemen im Feld und dem Verhandlungstisch der Vereinten Nationen. Sie identifizieren, analysieren, strukturieren die Hoffnungen, die Erwartungen und vor allem die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerungen, sie übersetzen diese in den juristischen Fachjargon der multilateralen Verhandlungen.

Wir haben mit zwei dieser NGO-Akteure gesprochen, die diese komplexen, oft mühsamen, aber auch ermutigenden Verhandlungen in Genf seit vielen Jahren verfolgen und mitgestalten. Um in solch langwierigen multilateralen Verhandlungen zu bestehen, braucht es gleichermassen Weitsicht, Bescheidenheit und Hartnäckigkeit. Zwar ist das Ziel entscheidend, die Bedeutung des Prozesses sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Keine Frage, dieser Weg ist kurvenreich und lang, doch die Kraft und Entschlossenheit von Ana María Suárez Franco von FIAN International und Carlos López von der International Commission of Jurists (ICJ) scheinen grenzenlos.

global: Warum setzt sich FIAN bei den Vereinten Nationen für einen verbindlichen Vertrags über Unternehmen und Menschenrechte ein?

Ana María Suárez Franco: Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Kampf für das Recht auf Nahrung. Dieses wird von multinationalen Konzernen zunehmend verletzt, und zwar im gesamten Ernährungssystem, angefangen bei der Landnahme, der Privatisierung von traditionellem Saatgut, der Finanzialisierung von Land, der Standardisierung von Ernährungsgewohnheiten durch die Agrar- und Ernährungsindustrie. Wir brauchen jetzt verbindliche Regeln auf internationaler Ebene.

Welche Rolle spielen die rund 200 NGOs und sozialen Bewegungen innerhalb und ausserhalb der Verhandlungen in Genf?

Vorausschicken muss ich, dass 2011, als die Uno-Leitprinzipien für Unternehmen und Menschenrechte verabschiedet wurden, viele soziale Bewegungen und NGOs die Befürchtung teilten, dass freiwillige Prinzipien wie die sog. Ruggie principles zu Unternehmen und Menschenrechten die Entwicklung verbindlicher Regeln verhindern würden. Genf ist weit weg von den benachteiligten Bevölkerungsgruppen im Süden, darum laden NGOs – sowohl aus dem Süden wie aus dem Norden – Vertreter dieser Bevölkerungsgruppen ein, nach Genf zu kommen. Hier verlinken sie in dynamischen Prozessen die Mobilisierung von lokalen, regionalen und internationalen Kämpfen mit ihrer juristischen Expertise. Angesichts der Krise des Multilateralismus und des Aufkommens von populistischen und autoritären Regierungen ist auch der Prozess sehr wichtig, nicht nur das Ergebnis.

FIAN unterstützt insbesondere die Feminists for a Binding Treaty-Bewegung. Warum ist die Geschlechterperspektive für Ihre Organisation so wichtig?

Erstens sind Frauen besonders häufig auf negative Weise von Unternehmensaktivitäten betroffen und werden Opfer verschiedener Arten von Menschenrechtsverletzungen, nicht zuletzt als Opfer sexueller Gewalt. Dem ist mit spezifischen Präventivmassnahmen und beim Zugang zur Justiz Rechnung zu tragen. Der zweite Grund ist, dass diese Art von Verhandlungen immer noch von Männern dominiert wird, dabei gibt es immer mehr weibliche Expertinnen zu diesen Themen, sowohl bei NGOs wie bei Regierungen. Die weibliche Sicht- und Arbeitsweise muss auch bei diesen Themen gewährleistet sein (lächelt).

Was sind die Hindernisse für Opfer, um tatsächlich Zugang zur Justiz zu erhalten?

Am Wichtigsten ist die mangelnde Zugänglichkeit von Gerichten für arme Menschen – sei es weil die Gerichte zu weit weg sind, sei es weil sie ihre Rechte nicht kennen oder weil sie sich ein teures Verfahren und juristischen Beistand nicht leisten können. Beim UN-Vertrag, der in Genf verhandelt wird, gilt unser spezielles Augenmerk der Tatsache, dass die multinationalen Unternehmensstrukturen heute so undurchsichtig sind und bewusst missbräuchliche Strategien angewendet werden, um das geltende Völkerrecht auszuhebeln. Das wichtigste Beispiel hierfür ist der Fall von Chevron, die in Ekuador massivste Umweltschäden verursacht hat. Der Oberste Gerichtshof Ekuadors stellte diese zwar fest, dessen Urteil konnte aber nicht vollstreckt werden, weil Chevron Ekuador verlassen hatte und Vermögenswerte der Ölgesellschaft in anderen Ländern nicht beschlagnahmt werden konnten. Das kommt einer Rechtsverweigerung gleich. Der neue Vertrag muss in einer solchen Situation Abhilfe schaffen.

Sie sprechen spezifische Hindernisse für Frauen bei der Verteidigung ihrer Rechte vor Gericht an. Können Sie das genauer erläutern?

Frauen haben angesichts des patriarchalischen Systems oft Angst vor der Justiz. Darüber hinaus fürchten sie sich vor Vergeltungsmassnahmen ihrer eigenen Gemeinschaften, insbesondere von Männern in ihren Gemeinschaften. Kommt dazu, dass Frauen aufgrund ihrer Rolle in den Familien oft keine Zeit haben, in die Stadt zu reisen, in der sich die Gerichte befinden. Und die oft männlichen Richter sind selten sensibel für die besondere Situation der Frauen.

Warum ist es wichtig, dass an den Verhandlungen so viele internationale NGO-Netzwerke teilnehmen?

Es ist wichtig, um die verschiedenen Realitäten zu verstehen und aus den Fällen, Analysen der verschiedenen Netzwerke zu lernen. Wie die neue Genfer UNO-Direktorin Tatiana Valovaya betonte, stehen wir heute vor einem Wandel des sozialen und wirtschaftlichen Paradigmas. Doch niemand kann vorhersagen, was das neue Paradigma sein wird. Die Möglichkeit der Vernetzung so vieler Organisationen und Menschen ermöglicht eine breitere Reflexion, die über einen bestimmten Vertrag hinausgeht. Es geht auch um die Art des Völkerrechts, das wir entwickeln wollen, um damit ein besseres Leben für alle zu fördern und die Menschen über den Profit zu stellen.

Wie bewerten Sie den Fortschritt der Verhandlungen nach fünf Sitzungen der Arbeitsgruppen?

Es ist ein schwieriger Prozess. Wir wollen eine Rechtsnorm schaffen, die für alle Länder gilt, doch die Länder, in denen multinationale Unternehmen ihren Hauptsitz haben, sind (noch) nicht bereit, ernsthaft darüber nachzudenken. Aber der Prozess dauert bereits fünf Jahre, wir haben einen überarbeiteten Vertragsentwurf auf dem Tisch und immer mehr Länder beteiligen sich mit Textvorschlägen, das sind Fortschritte. Auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfs, der in mehreren Punkten noch verbessert werden muss, können wir weiterarbeiten. Die Welt ist am Erwachen, das widerspiegelt sich in den Demonstrationen in verschiedenen Regionen der Welt, wo die Menschen das bestehende System in Frage stellen; diese Demonstrationen erzeugen eine neue politische Dynamik, die helfen könnte, unsere Ziele zu erreichen. Der Vertrag wird nicht alle Probleme lösen (lächelt), aber er wird ein wichtiger Baustein sein. Zentral ist das offene Konzept von Gerichtsbarkeit im Vertrag; es bedeutet, dass Opfer nicht nur in den Ländern, in denen sie leben, Zugang zu Entschädigungen haben könnten, sondern auch dort, wo multinationale Unternehmen ihre Hauptsitze haben. Dort wo das Geld liegt.

Die EU ist bei den Verhandlungen bisher sehr defensiv geblieben, im Gegensatz zu einiger ihrer Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich, Belgien und Spanien. Wie beurteilen Sie das?

Die EU vertritt Länder mit vielen Multis, aber auch solche, die unter Austeritätsmassnahmen leiden; eine entsprechend grosse Herausforderung ist es für die EU, mit einer Stimme zu sprechen. Einige EU-Mitgliedstaaten haben bereits nationale Gesetze erlassen und wollen allfällige Wettbewerbsnachteile, die sich daraus ergeben können, wieder ausgleichen. Diese Entwicklung ist ebenso ermutigend wie die Tatsache, dass die Regierungen wissenschaftliche Rechtsanalysen durchführen lassen. Ich hoffe darum, dass nächstes Jahr noch mehr Industrieländer aktiv zu den Verhandlungen beitragen werden; mit dem Wunsch, in Genf zu den Verfechtern der Menschenrechte zu gehören statt bloss die Interessen ihrer Unternehmen zu vertreten.

In der Schweiz haben rund 10 000 multinationale Unternehmen ihren Sitz, viele von ihnen sind auch in armen und fragilen Ländern tätig. Die Schweiz hat damit eine spezielle Verantwortung für den Schutz der Menschenrechte…

Natürlich! Wir haben die Schweizer Regierung gebeten, die Verhandlungen zu unterstützen, aber manchmal brauchen Entscheidungsprozesse mehr Zeit. Wenn die Schweiz die Verteidigung der Menschenrechte ernst nimmt, sollte sie die Aktivitäten der Unternehmen so regulieren, dass Opfer besser geschützt werden und – wenn sie in ihrem Land keinen Zugang zu Entschädigungen haben – einen besseren Zugang zur schweizerischen Justiz gewährleistet bekommen. In diesem Zusammenhang waren die Rechtsgutachten und Analysen der Konzernverantwortungsinitiative (KoVI) für unsere Arbeit in Genf übrigens sehr nützlich. Es ist bemerkenswert, wie die Schweiz bei der Erarbeitung der UNO-Erklärung über die Rechte der Bauern als Brückenbauerin mit gutem Beispiel voran gegangen ist. Sie anerkannte, dass die Menschenrechte für die Gewährleistung der Menschenwürde sowohl im Norden als auch im Süden von wesentlicher Bedeutung sind. Ganz anders China und Russland, die in ihren Abschlusskommentaren darauf hinwiesen, dass sie sich auf die Anwendung ihres nationalen Rechts beschränken wollen. Ein rechtsverbindlicher UN-Vertrag zu Unternehmen und Menschenrechten könnte daher auch nützlich sein, um die Bürger des Nordens vor den Investitionen und Aktivitäten von Unternehmen aus diesen Ländern zu schützen.

Die Kolumbianerin Ana María Suárez Franco koordiniert das Dossier Verantwortlichkeit bei FIAN International in Genf. FIAN steht für FoodFirst Informations- und Aktions-Netzwerk; es wurde 1986 gegründet und war die erste internationale Menschenrechtsorganisation, die sich für die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung einsetzte. FIAN hat als NGO beratenden Status bei den Vereinten Nationen. Ihre Arbeit stützt sich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UNO Pakt I). FIAN hat in über fünfzig Ländern nationale Sektionen. FIAN Schweiz ist Teil der KoVI-Koalition.

global: Warum braucht es für die Internationale Juristenkommission (ICJ) einen rechtsverbindlichen UN-Vertrag, der die Achtung der Menschenrechte auch im Rahmen der Aktivitäten von multinationalen Unternehmen gewährleisten soll?

Carlos López: Multinationale Unternehmen arbeiten mit komplexen Wertschöpfungsketten, zu denen Tochtergesellschaften, Subunternehmer und andere Geschäftsbeziehungen gehören. Die Komplexität und Undurchsichtigkeit dieser Strukturen ermöglicht es Unternehmen, sich den nationalen Gerichtsbarkeiten zu entziehen. Im Süden wie im Norden sind die Rechtsvorschriften in diesem Bereich unzureichend. Zwar verfügen die Staaten über die notwendige Legitimität und die Macht, um die Einhaltung der Menschenrechte durch Unternehmen zu regulieren und zu gewährleisten, doch sie wollten sie bisher nicht nutzen. Gleichzeitig haben sie ihre Macht genutzt, um in grossem Umfang die Liberalisierung der Märkte im Rahmen der WTO oder von Freihandelsabkommen voranzubringen.

Gegner der Einführung einer Haftungspflicht der Konzernmutter für die Tätigkeiten ihrer Tochtergesellschaften, Lieferanten oder anderer kontrollierter Geschäftspartner argumentieren, die Einführung einer solchen Haftung würde zu einer «Klagelawine» führen. Wie beurteilen Sie dieses Argument?

Bis jetzt war eine solche Häufung von Haftungsklagen noch nirgends zu beobachten. Die bisherigen Erfahrungen mit Gerichten in Ländern, wo multinationale Unternehmen ihren Hauptsitz haben, wie z. B. in Grossbritannien, den Niederlanden oder Kanada, haben vor allem gezeigt, wie kostspielig, komplex und zeitaufwändig solche Verfahren sind. Sie erfordern unter anderem Dolmetscher, Reisen und Gutachten, was alles erhebliche Kosten verursacht. Im Vereinigten Königreich variieren die Kosten für die Verteidigung eines Falls zwischen 100 000 und 1 Million Pfund. Darum sind bis jetzt nur ganz wenige Fälle vor Gericht gekommen. Das Risiko, vor Gericht zu verlieren und verpflichtet zu werden, die Gerichts- und Anwaltskosten der Gegenpartei zahlen zu müssen, ist ein weiterer abschreckender Grund für potentielle Kläger. Dazu kommt, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen oft gesundheitlich angeschlagen und gar nicht in der Lage sind, an oft über mehrere Jahre dauernden Gerichtsverfahren teilzunehmen. Aber das Risiko einer «Prozesslawine» sollte uns auch nicht daran hindern, für Gerechtigkeit zu sorgen und wenn es nötig ist, Gesetze zu ändern. Britische Gerichte haben schon 2005 festgehalten: «'Floodgates' ist kein überzeugender Grund, um Ungerechtigkeiten ungesühnt zu lassen. Dieses Argument wird immer dann vorgebracht, wenn eine Rechtsentwicklung in Betracht gezogen wird.»

Der Peruaner Carlos López ist Rechtsberater der International Commission of Jurists (ICJ) in Genf und leitet deren Programm für Unternehmen und Menschenrechte. Die 1952 gegründete NGO verteidigt die Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Ihr gehören sechzig Richter und Anwälte aus aller Welt mit herausragenden Kenntnissen in den verschiedensten Rechtssystemen an.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.