Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

05.10.2020, Internationale Zusammenarbeit

Der abtretende UN-Sonderberichterstatter zu extremer Armut verabschiedet sich mit einem alarmierenden Bericht. Das Narrativ, das Elend gehe zurück, basiere auf zweifelhaften Zahlen. Und es überschätzt die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit.

Der Australier Philip Alston (70), Professor für Völkerrecht und Menschenrechte an der New York University School of Law, eröffnet mit seinem Abschlussbericht als UN-Sonderberichterstatter zu extremer Armut eine dringend notwendige Debatte. Immer wieder hören wir von Regierungen, den Medien und auch aus Entwicklungsorganisationen, die globale Armut sei in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen, nicht zuletzt dank der grosszügigen Hilfe der reicheren Länder.

Die Erzählung von der massiven Armutsreduktion stützt sich in der Regel auf die Messgrösse der Weltbank, welche die Grenze für die extreme Armut bei 1.90 US-Dollar pro Tag festlegt. Diese willkürliche Zahl ergibt sich aus dem Durchschnitt der national festgelegten Armutsgrenzen von 15 der ärmsten Länder der Welt. Auf dieser Basis soll die Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen von 1,895 Milliarden im Jahr 1990 auf 736 Millionen im Jahr 2015 gefallen sein und sich damit von 36 auf 10 Prozent der Weltbevölkerung verringert haben. Oft verschwiegen wird, dass es sich dabei keinesfalls um einen globalen Trend handelt – in Sub-Sahara Afrika und dem Mittleren Osten ist in dieser Zeitspanne die Zahl der in Armut lebenden Menschen gar um 140 Millionen angestiegen. Eher bekannt ist die Tatsache, dass die Armutsreduktion vor allem in China stattfand, dort ist die Anzahl extrem armer Menschen in der betreffenden Zeitspanne laut Weltbank-Messung von 750 Millionen auf 10 Millionen gesunken.

Es lohnt sich, die Statistiken, auf denen diese Schätzungen basieren, genauer anzuschauen. Die erwähnte Armuts-Messlatte ist nicht angepasst an die unterschiedlichen Grundbedürfnisse in einzelnen Ländern oder Regionen, sondern wird als absoluter und konstanter Wert gehandelt – angepasst einzig an die Kaufkraft-Parität.[1] So beträgt die kaufkraftbereinigte Armutsgrenze beispielsweise in Portugal 1.41 Euro, was selbstverständlich kaum fürs nackte Überleben reicht. Aber auch in den meisten Entwicklungsländern sind die nationalen Armutsgrenzen weit höher angelegt als die 1.90 US-Dollar der Weltbank – dementsprechend verzeichnen nationale Statistiken weit höhere Armutsraten als jene, die sich auf die Weltbankberechnung abstützen. Zwei Beispiele: Thailand kennt laut Weltbank null extreme Armut, die nationalen Statistiken weisen 9% aus, in Südafrika ist der Unterschied 18.9% versus 55%.

Nimmt man eine realistischere, allerdings ebenso willkürliche Armutsgrenze von 5.50 US-Dollar pro Tag, so sehen die globalen Statistiken weniger rosig aus: Die Zahl der Armutsbetroffenen ist dann zwischen 1990 und 2015 von 3.5 auf 3.4 Milliarden gefallen (oder von 67% auf 46% der in dieser Zeit stark gewachsenen Weltbevölkerung). Auch diese Rechnung blendet allerdings aus, dass viele von Armut betroffene Menschen wie Obdachlose, Wanderarbeiter, Flüchtlinge oder Hausangestellte gar nicht erst in Armutsstatistiken erfasst werden, da diese grundsätzlich auf Haushaltsbefragungen basieren. Auch geschlechtsspezifische Armutsunterschiede spiegeln die Statistiken nicht wider.

Der Klimawandel, die Coronakrise und die damit verbundene massive wirtschaftliche Rezession in vielen Ländern verschärfen die gravierende Armut noch zusätzlich. Die Weltbank rechnet damit, dass aufgrund des Klimawandels zusätzlich 100 Millionen Menschen in die extreme Armut (gemessen an 1.90 US-Dollar pro Tag) abrutschen werden und dass durch die Coronakrise weitere bis zu 60 Millionen Menschen in die extreme Armut zurückfallen werden. Mit realistischeren Messgrössen sähen diese Zahlen noch um einiges bedrückender aus.

Nun könnte man den Schluss ziehen, dass die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) versagt habe, wenn die extreme Armut immer noch enorm hoch ist. Diese Argumentation räumt der EZA allerdings eine Macht und einen Einfluss ein, die sie schlichtweg nicht hat. Alston zeigt in seinem Bericht auf, dass im Jahr 2019 die OECD-Länder 152.8 Milliarden US-Dollar in Form von Zuschüssen oder günstigen Krediten an Entwicklungsländer vergeben haben. Gleichzeitig leisteten die ärmsten sowie die Länder mittleren Einkommens jährlich 969 Milliarden US-Dollar Schuldenrückzahlungen, wovon 22 Prozent oder 213 Milliarden nur aus Zinsen bestanden, also keinen Entwicklungsnutzen entfalten konnten. Vielleicht noch dramatischer sind die Milliarden, die den Entwicklungsländern jährlich aufgrund von Gewinnverschiebungen multinationaler Firmen[2] und unrechtmässiger Finanzflüsse entgehen, oder den Verlusten, die sie aufgrund ungleicher Handelsbeziehungen erleiden.

Die EZA hat nachweislich vielen Menschen geholfen, aus der bittersten Armut zu entfliehen, und die Lebensbedingungen der Bedürftigsten massiv verbessert – gerade in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung und Reduktion der Müttersterblichkeit wurde in den letzten Jahrzehnten viel erreicht. Aber all das nützt wenig, wenn gleichzeitig immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlagen verlieren, um der kommerziellen Landwirtschaft, der Rohstoffgewinnung oder dem Bau massiver Infrastrukturprojekte, die meist einseitig der Exportförderung dienen, zu weichen. Immer noch werden Länder durch die Kredite der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) bzw. die daran geknüpften Konditionalitäten gezwungen, Sozialausgaben zu kürzen, ihren Handel zu deregulieren und Steuerprivilegien für ausländische Investoren zu gewähren. Auch heute – im postkolonialen Zeitalter – bleiben die meisten Entwicklungsländer Rohstofflieferanten für den Rest der Welt, gefangen in einem Netz aus Schulden, ungleichen Handelsbeziehungen, Steuerflucht und Korruption. Die EZA mit ihren vergleichsweise bescheidenen Mitteln bleibt unter diesen Umständen nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein.

UN-Sonderberichterstatter Alston schreibt denn auch prägnant: «Poverty is a political choice». Die Armut ist eine politische Entscheidung – Menschen verharren in Armut, solange andere davon profitieren. Den in den reichen Ländern angesiedelten Firmen bleibt es erlaubt, auf Kosten der Ärmsten massive Profite zu erwirtschaften, und wir KonsumentInnen sollen die anderswo kostengünstig produzierten Waren (Nahrungsmittel, Kleider, elektrische Geräte u.v.m.) kaufen.

Alston plädiert darum folgerichtig dafür, nicht allein die Armut, sondern die Ungleichheit ins Zentrum der Debatte zu stellen. Mit dieser Forderung ist Alston bei weitem nicht allein. Auch der deutsche Exekutivdirektor bei der Weltbank, Jürgen Zlatter, verlangt in einem kürzlich veröffentlichten Papier, die Weltbank solle sich stärker auf die Ungleichheit innerhalb und zwischen Ländern fokussieren. So zitiert er etwa den Ökonomen Thomas Piketty, um aufzuzeigen, dass in der gleichen Zeitspanne, in der laut Weltbank die Armut massiv gesunken ist, die Ungleichheit massiv angestiegen ist. So sind zwischen 1980 und 2014 die Einkommen (nach Steuern) der unteren 50% der Weltbevölkerung um 21% angestiegen, während die Einkommen der oberen 10% um 113% gewachsen sind. Die Einkommen der obersten 0.1% der Weltbevölkerung haben in der gleichen Zeitspanne gar um 617% zugenommen! So besitzt heute das reichste 1% der Weltbevölkerung doppelt so viel wie die ärmsten 6.9 Milliarden Menschen.

Zlatter zeigt auf, wie die Politik der 1980er und 1990er Jahre in vielen Ländern die Gewerkschaften schwächte, Sozialleistungen gekürzt und die Progressivität von Einkommenssteuern verringert wurden. Die zunehmende Liberalisierung des Handels und das Entstehen von globalen Wertschöpfungsketten hätten die Marktmacht einzelner Unternehmen massiv gestärkt und zu einem globalen race to the bottom bei den Löhnen geführt. Zugleich habe die Liberalisierung des Finanzsektors massiv dazu beigetragen, die Ungleichheit zu erhöhen, schreibt Zlatter. Zwar unterlässt der Autor eine direkte Kritik an der Weltbank, doch sind es genau diese Liberalisierungs- und Deregulierungsmassnahmen, welche die Weltbank und der IWF den Entwicklungsländern nach wie vor aufzwingen.

Einig sind sich Weltbank-Ökonom Zlatter und UN-Sonderberichterstatter Alston darin, dass Ungleichheit und soziale Umverteilung ins Zentrum der Debatte rücken müssen – nicht nur innerhalb der Weltbank, sondern auch in der breiteren Armutsdebatte. Als zentralen Ansatzpunkt nennen sie dabei einen starken Fokus auf Steuergerechtigkeit. Die Alternative dazu ist düster: Der voranschreitende Klimawandel und die wirtschaftlichen Verheerungen der Coronakrise werden nicht nur massiv mehr Menschen in die Armut stürzen, sondern es ist auch mit wachsenden sozialen Unruhen, Konflikten und Protestbewegungen zu rechnen.

[1] Die Kaufkraft-Parität wird berechnet, indem ausgehend davon, was man mit 1.90 US-Dollar in den USA kaufen kann, ermittelt wird, wieviel Geld in den anderen Ländern benötigt wird, um die gleichen Dinge zu besorgen.

[2] Laut einem Forschungsprojekt rund um den Ökonomen Gabriel Zucmann, haben multinationale Firmen 2017 741 Milliarden Dollar in Steueroasen verschoben, 98 Milliarden davon flossen in die Schweiz. Leider gibt es für die meisten Gewinnverschiebungen aus Entwicklungsländern nur unzureichende Daten – vorhandene Daten sind allerdings besorgniserregend. So entgehen Nigeria jährlich etwa 18% an Körperschaftssteuereinnahmen, Südafrika 8% und Brasilien 12%.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel

14.04.2020, Internationale Zusammenarbeit

Die Coronakrise macht uns schlagartig bewusst, wie verletzlich unsere globalisierte Welt ist. Für einmal sitzen wir alle weltweit sprichwörtlich im selben Boot. Zwar betrifft die Krise alle, doch sie trifft nicht alle gleich.

Ein Bub aus dem ruandischen Städtchen Sholi hat sich eine Maske gebastelt, um sich gegen das Coronavirus zu schützen.

© Wikimedia Commons / study in Rwanda

Während die westlichen Länder, allen voran die wohlhabende Schweiz, alles daran setzen, ihre Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten und auszubauen, massive Hilfspakete schnüren, um den Schaden für ihre Wirtschaft bzw. den Arbeitsmarkt in Grenzen zu halten, werden auch hier Machtgefälle sichtbar. Die Austeritätspolitik der letzten Jahre hat in vielen europäischen Ländern dazu geführt, dass deren Gesundheitssysteme nicht mehr in der Lage sind, sich um alle Bedürftigen zu kümmern. Wer Geld hat, kann sich die Pflege in einem Privatspital leisten, wer arm ist, stirbt möglicherweise im überfüllten Wartezimmer einer überlasteten Klinik. In der Schweiz sind wir glücklicherweise weit entfernt von solch apokalyptischen Zuständen, aber auch bei uns stellt sich die Frage: Wer profitiert kurz-, mittel- und langfristig gesehen von den Milliarden, die der Bundesrat per Notrecht zur Verfügung stellt?

Noch einmal anders sieht die Sache in Entwicklungsländern aus und verschiedene Stimmen warnen vor einer eigentlichen public health-Katastrophe, sobald sich das Coronavirus auch in den ärmsten Ländern auszubreiten beginnt. Bis jetzt hat sich das Virus dort noch weniger rasant verbreitet als in Europa und den USA, dennoch haben viele Regierungen drastische Massnahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung einzudämmen. Kenia, Südafrika, Nigeria und Indien sind nur einige der Länder, die in den letzten Wochen einen umfassenden oder partiellen Lockdown angeordnet bzw. ihre BürgerInnen dazu aufgefordert haben, ganz oder zeitweise zu Hause zu bleiben. Während die Wohlhabenden Hamsterkäufe tätigen und sich dann in ihre gated communities zurückziehen, ist dies für die ärmere Bevölkerung, die ohnehin in sehr viel beengteren Verhältnissen lebt, schlicht unmöglich. 61% der Weltbevölkerung arbeiten im informellen Sektor – in Subsahara-Afrika sind es gar 85.8%. Diese Kleinbäuerinnen, Strassenhändler, Hausangestellten leben oft von der Hand in den Mund, und einige Tage ohne Einkommen können dazu führen, dass das Essen auf dem Tisch fehlt oder kein Geld mehr da ist, um lebensnotwendige Medikamente zu kaufen. Auch wenn der Staat – wie in Europa – Hilfspakete für die Wirtschaft schnüren würde, beträfen diese nur jene Minderheit der Bevölkerung, die über eine formelle Anstellung verfügt. Die grosse Mehrheit der informell Beschäftigten hat keinerlei soziale Absicherung. Auch wenn die familiäre und nachbarschaftliche Solidarität gross ist, sie droht schnell zu erschöpfen, wenn ansteckende Krankheiten um sich greifen oder die Vorräte zur Neige gehen.

Auch die angeordneten Hygienemassnahmen und das social distancing sind in ärmeren Kontexten, wo oft mehrere Generationen auf kleinstem Raum zusammen wohnen und viele Menschen keinen Zugang zu einer eigenen Toilette oder zu fliessendem Wasser haben, kaum umsetzbar. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatten 2019 etwa 2.2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser, 4.2 Milliarden hatten keinen Zugang zu geeigneten Toiletten und 3 Milliarden hatten keine adäquaten Möglichkeiten zum Händewaschen. Die fortschreitende Klimaveränderung verschärft die Hygienesituation gerade für die Ärmsten noch zusätzlich – durch zunehmende Wasserknappheit oder Sturmfluten und Hurrikane, die bereits in der Vergangenheit oft mit Epidemien Hand in Hand gingen. Wer einmal in einem afrikanischen Slum, einem Flüchtlingslager, auf einem Markt – wo die meisten ärmeren Menschen ihre Nahrungsmittel einkaufen, da die Preise in den Supermärkten für sie unerschwinglich sind – war oder in einem öffentlichen Kleinbus mitfuhr, weiss, wie beengt die Verhältnisse sind und wie unmöglich social distancing in diesen Kontexten ist. Werden nun Märkte geschlossen und Menschen – teils unter Einsatz massiver Polizeigewalt – gezwungen, zu Hause zu bleiben, kann dies für grosse Teile der Bevölkerung katastrophale Folgen haben. Kein Wunder also, wenn einige Beobachter davon ausgehen, dass die Eindämmung von Corona mindestens so schlimme Konsequenzen bergen könnte wie die Ansteckung mit dem Virus.

Sollte sich das Coronavirus in den ärmsten Ländern weiter ausbreiten, werden die Gesundheitssysteme nicht in der Lage sein, diese Krise zu bewältigen. Laut Schätzungen der ILO haben etwa 40% der Weltbevölkerung weder eine Krankenversicherung noch Zugang zu öffentlichen Gesundheitsdienstleistungen, und laut WHO geraten jährlich 100 Millionen Menschen aufgrund von Krankheitskosten neu in Armut. Das heisst, viele Menschen werden es sich nicht leisten können, eine Covid19-Infektion im Spital behandeln zu lassen, andere werden als Konsequenz der Behandlung verarmen. Die meisten aber werden gar keinen Zugang zu öffentlicher Gesundheitsversorgung haben, da vor allem in ländlichen Gebieten oft keine angemessenen Gesundheitseinrichtungen vorhanden sind, ganz zu schweigen von der Situation in Slums und Flüchtlingslagern. Die zu wenigen öffentlichen Spitäler werden in vielen Ländern sehr schnell an ihre Grenzen stossen, vor allem auch was die intensivmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten angeht – Uganda beispielsweise verfügt gerade einmal über 55 Intensivbetten bei einer Bevölkerung von 42 Millionen Menschen. Wie in Europa und anderswo werden die Reichen auch in Afrika, Asien und Lateinamerika Wege finden, sich in gut ausgerüsteten Privatspitälern, vielleicht auch im Nachbarland, behandeln zu lassen; doch der Grossteil der Bevölkerung wird sich diesen Luxus nicht leisten können.

Aber nicht nur das Machtgefälle zwischen Arm und Reich wird in der Krise sichtbar, sondern auch jenes zwischen Frauen und Männern. Im Süden wie im Norden sind es vor allem Frauen, die einen Grossteil der bezahlten und unbezahlten Pflegearbeit leisten, an vorderster Front gegen das Virus kämpfen, enormen Belastungen und einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. In vielen südlichen Ländern sind zudem Frauen auch überproportional von den ökonomischen Folgen der Pandemie und der politischen Gegenmassnahmen betroffen, da gerade der weit verbreitete landwirtschaftliche Kleinhandel meist in Frauenhand ist und Frauen in vielen Ländern für die Ernährung der Familie zuständig sind.

Auch falls sich die Hoffnung erfüllt und sich das Coronavirus in den ärmsten Ländern nicht im selben Mass ausbreiten sollte wie in Industrie- und Schwellenländern, werden die weltwirtschaftlichen Folgen der Pandemie gerade für die Ärmsten verheerende Folgen haben. Der IWF, die Weltbank und zahlreiche namhafte WirtschaftsexpertInnen warnen, dass die Pandemie eine weltwirtschaftliche Rezession mit sich bringt, welche die globale Wirtschaftskrise im Nachgang der Finanzkrise von 2008 in den Schatten stellen wird. Laut der Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) war allein der Kapitalabfluss aus Entwicklungsländern zwischen Februar und März dieses Jahres doppelt so hoch wie nach dem Lehmann Brothers-Kollaps 2008. Auch der globale Handel ist innert kürzester Zeit mehr oder weniger eingebrochen – allein in Kambodscha sind durch die Schliessung von 91 Kleiderfabriken auf einen Schlag 65’000 ArbeiterInnen arbeitslos geworden. Die Weltbank geht davon aus, dass aufgrund der Finanzkrise von 2008 fünfzig Millionen Menschen mehr in der absoluten Armut verharren mussten, als dies unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Coronakrise könnten noch weit über die damaligen Verheerungen hinausgehen.

In den ärmeren Entwicklungsländern sind jetzt dringend Investitionen in die Gesundheitsversorgung, in die Bildung und die soziale Absicherung der Ärmsten nötig, um die Resilienz gegenüber künftigen Krisen zu stärken. Die teilweise massiv verschuldeten Länder, die sich nun gleichzeitig mit den Folgen einer wirtschaftlichen Rezession, einem teils massiven Rückgang der Rohstoffpreise, einer Abwertung ihrer Währungen sowie einer verheerenden Kapitalflucht auseinandersetzen müssen, sind hierzu schlichtweg nicht in der Lage. Die UNCTAD schätzt, dass den Entwicklungsländern aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise in den nächsten Jahren 2 bis 3 Billionen US-Dollar fehlen werden. Eine Gruppe von zwanzig namhaften ÖkonomInnen und GesundheitsexpertInnen, unter ihnen der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und verschiedene WeltbankökonomInnen, verlangen in einem offen Brief an die G20 denn auch die Bereitstellung mehrerer Billionen US-Dollar, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise in Entwicklungsländern aufzufangen. Sie warnen davor, dass ansonsten die Folgen dieser Krise in Form zukünftiger globaler Gesundheitskrisen und Massenmigration auch den Westen empfindlich treffen werden. Es wird aber essentiell sein, wo, wie und unter welchen Bedingungen Nothilfe geleistet und eingesetzt wird, um unerwünschte Nebeneffekte durch unbedachte Rettungsaktionen (bailout) zu vermeiden. Die Weltbank und der IWF haben schon gehandelt und grosse Überbrückungskredite für Entwicklungsländer angekündigt. Der IWF wird 50 Milliarden US-Dollar über seine schnell auszahlbaren Notfallfinanzierungsfazilitäten (rapid-disbursing emergency financing facility) zur Verfügung zu stellen, 10 Milliarden davon in Form von zinsfreien Krediten an die ärmsten Länder. Die Weltbank ihrerseits hat ein 14 Milliarden grosses Covid19-Hilfspaket angekündigt. Gleichzeitig haben sich der IWF und die Weltbank auch für ein Schuldenmoratorium für die ärmsten Länder ausgesprochen. Was eine kurzfristige Erleichterung bezwecken kann, birgt mittel- bis langfristig allerdings Risiken. So werden die Entwicklungsländer langfristig ihre Schulden dennoch begleichen müssen und verschulden sich nun im Kontext der Krise zusätzlich. Auch waren es just die Kredite des IWF und der Weltbank und die daran geknüpften Bedingungen wie etwa die Kürzung von Sozialausgaben und die Privatisierung von Staatsbetrieben, die dazu geführt haben, dass die Gesundheitssysteme in vielen Ländern unterfinanziert und unvorbereitet sind und soziale Absicherungssysteme für die Bevölkerungsmehrheit fehlen.

Die raison d’être der Weltbank und des IWF sind die Förderung einer globalisierten Weltwirtschaft und das Ankurbeln des Welthandels mit dem Ziel, das globale Wirtschaftswachstum anzuregen. So kündigte der Weltbank-Präsident Malpass umgehend an, dass die Überbrückungskredite an strukturelle Reformen geknüpft sein werden, um unnötige Regulierungen abzuschaffen und Märkte anzukurbeln. Auch der IWF liess verlauten, dass es momentan zwar durchaus wichtig sei, in eine starke Gesundheitsversorgung und soziale Absicherung zu investieren, dass die Empfängerländer aber längerfristig ihr Haushaltsbudget wieder konsolidieren und so zur Austeritätspolitik mit ihren Kürzungen bei den Sozialausgaben zurückkehren müssen. Umso wichtiger ist es jetzt sicherzustellen, dass die gesprochenen Gelder die Ärmsten tatsächlich erreichen und nicht langfristig den Nährboden für weitere wirtschaftliche, finanzielle, ökologische Krisen bereiten.

Cette épidémie montre les limites du système qu'a créé notre génération. Un système qui n'a pensé qu'à l'économique et à la course au profit rapide, au détriment du social et de l'attention aux autres. Un système qui a complètement perdu de vue certaines valeurs comme la solidarité et n'a eu de cesse de penser « global » pour chercher au bout du monde la main-d'oeuvre la moins chère possible en dédaignant l'investissement social. (Denis Mukwege, Arzt und Friedensnobelpreisträger 2018 [1])

Die Coronakrise hat unser aller Leben innert kürzester Zeit grundlegend verändert. Sie hat gezeigt, dass unser Lebensstil nicht unantastbar ist. Politisch dringende Entscheide, welche in normalen Zeiten undenkbar wären, wurden als Notstandsmassnahmen schnell und unbürokratisch getroffen. Die Frage steht im Raum, ob wir nach der Krise die Welt wieder so aufbauen können und wollen, wie sie vor der Krise war und uns so gleichzeitig anfällig machen für weitere Krisen; oder ob wir diese Krise als Chance verstehen. Als Chance, die globale Solidarität zu stärken und uns so für künftige Krisen – inklusive der noch viel bedrohlicheren, bereits existierenden globalen Klimakrise – zu wappnen.

Wir können und sollten jetzt entscheiden, ob wir die national und international gesprochenen Gelder für die Erhaltung unsozialer Lieferketten oder die Stärkung der maroden Fossilindustrie einsetzen oder ob wir sie im Sinne von building back better an soziale und ökologische Nachhaltigkeitskriterien knüpfen. Auch an uns in der Schweiz liegt es zu entscheiden, ob wir die enorme Schere der globalen Ungleichheit – momentan besitzen die 2253 Milliardäre der Welt mehr Vermögen als 60% der gesamten Weltbevölkerung – weiter öffnen oder ob wir die Gelegenheit wahrnehmen, sie langsam zu schliessen. Konsequente Klimaverträglichkeit beim Einsatz der Mittel, aber auch eine Finanztransaktionssteuer, eine Besteuerung der digitalen Wirtschaft, sozial verträgliche Lenkungsabgaben oder gar eine einmalige Coronasteuer sind nur einige der Möglichkeiten, die aktuell diskutiert werden, um Gelder für die Ärmsten und Verletzlichsten zu generieren, ohne dabei den Mittelstand weiter zu belasten. Es liegt an uns zu entscheiden, ob unsere Solidarität an der Landesgrenze endet oder ob wir zur Einsicht kommen, dass wir auch langfristig alle im gleichen Boot sitzen und als globale Gemeinschaft nur so stark sein werden wie die Schwächsten unter uns.

[1] En Afrique „agir au plus vite pour éviter l’hécatombe“, Gespräch mit Denis Mukwege, Le Monde, 1. April 2020.

Artikel teilen

Artikel, Global

07.12.2021, Internationale Zusammenarbeit

Trotz Impfstoffen und wirtschaftlicher Erholung in der Schweiz: Global gesehen ist die Coronakrise längst noch nicht überwunden und die Ungleichheit nimmt zu. Eine Zwischenbilanz und ein Plädoyer für mehr globale Verantwortung.

Ein katholischer Priester mit Soldaten bei der Desinfektion der Christusstatue in Rio de Janeiro (Brasilien).

© Ricardo Moraes / REUTERS

Im Dezember 2019 berichteten chinesische Medien von der Ausbreitung eines unbekannten Virus in Wuhan, Ende Januar 2020 deklarierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen globalen Gesundheitsnotstand. Seither breitete sich das Virus rasant auf der ganzen Welt aus, brachte die internationale Wirtschaft und das soziale Leben vieler Menschen quasi über Nacht zum Stillstand. Seither ist vieles nicht mehr, wie es einmal war. Über fünf Millionen Menschen sind weltweit am Virus gestorben (die Dunkelziffer ist noch viel höher), unzählige weitere leiden nach wie vor an den gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Auch wenn mit der Entwicklung und Zulassung mehrerer Covid-Impfstoffe ein Hoffnungsschimmer am Horizont auftauchte, ist die Pandemie vielerorts noch lange nicht beendet und viele der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen werden erst jetzt richtig sichtbar.

Im April 2020 publizierte Alliance Sud einen Artikel mit dem Titel «Eine globale Krise braucht globale Solidarität». Darin zeigte sie auf, dass die Krise zwar alle trifft, aber nicht alle gleich. Alliance Sud plädierte für mehr Unterstützung zugunsten der ärmsten Länder bei der Bewältigung der Krise, für einen globalen Schuldenschnitt und für einen Wiederaufbau nach dem Prinzip «Build back better». Aber was hat sich seither getan und wo stehen wir nach fast zwei Jahren Coronakrise?

Auch die westlichen Gesundheitssysteme kamen im Verlauf der letzten beiden Jahre immer wieder an den Anschlag. Krisengeschütteltes Gesundheitspersonal, überfüllte Intensivstationen und viele tragische Einzelschicksale dominierten die Schlagzeilen. Die folgenschwersten Katastrophen aber spielten sich anderswo ab – in Indien, Brasilien oder in Peru, wo im Frühjahr 2021 zahlreiche Familien stundenlang auf der Suche nach Sauerstoff durch die Städte fuhren, während ihre Angehörigen langsam im Spital oder auf dem Weg dorthin erstickten; oder in den Flüchtlingslagern in Bangladesh, Kolumbien oder der Türkei, wo sich nicht nur das Virus rasant verbreitete, sondern auch die Nahrungsmittelknappheit und der Hunger massiv zunahmen.

Millionen von Menschen haben in Zeiten der Covid-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren. So schätzt die internationale Arbeitsorganisation (ILO), dass im Jahr 2022 205 Millionen Menschen arbeitslos sein werden, im Vergleich zu 187 Millionen im Jahr 2019. Vor allem bei Jugendlichen und Frauen ist die Arbeitslosigkeit im letzten Jahr dramatisch angestiegen. Auch die Anzahl der «working poor» – Arbeitnehmende, die mit weniger als 3.20 Dollar pro Tag auskommen müssen – hat seit 2019 um 108 Millionen Personen zugenommen. Am katastrophalsten aber ist die Lage für die mehr als zwei Milliarden Menschen, die im informellen Sektor tätig sind und über keinerlei soziale Absicherung verfügen. Für sie bedeuteten Lockdowns und andere Einschränkungen in vielen Fällen der Verlust ihrer Existenzgrundlage.

So stellt auch die Weltbank fest, dass aufgrund der Coronakrise die extreme Armut zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder zugenommen hat. Sie schätzt, dass bisher etwa 121 Millionen Menschen neu in die extreme Armut getrieben wurden. Wie Alliance Sud in einem Hintergrundartikel berichtete, ist die 1 Dollar/Tag Armutsgrenze der Weltbank allerdings extrem tief angesetzt und weist verschiedene methodische Probleme auf. Eine realistischere Definition von extremer Armut würde wohl noch ein weitaus schlechteres Bild vermitteln.

Auch Ernährungsunsicherheit und Hunger sind aufgrund der Coronakrise massiv angestiegen. So hatte 2020 jeder dritte Mensch keinen Zugang zu angemessener Ernährung. Die Prävalenz der Unterernährung stieg innerhalb von nur einem Jahr von 8.4 auf rund 9.9 Prozent an, nachdem sie zuvor fünf Jahre lang praktisch unverändert geblieben war. Im Vergleich zum Jahr 2019 waren 2020 in Afrika etwa 46 Millionen, in Asien 57 Millionen und in Lateinamerika und der Karibik etwa 14 Millionen Menschen zusätzlich von Hunger betroffen.

Helvetas und sieben andere europäische NGOs belegen in einer grossangelegten Befragung von 16‘000 Personen in 25 Ländern den massiven Rückgang des Einkommens, der Ernährungssicherheit sowie des Zugangs zu Bildung, mit dem viele Personen zu kämpfen haben. Die Studie zeigt, dass die ohnehin schon verletzlichsten Personen – ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, alleinerziehende Mütter, Frauen und Kinder – am stärksten von der Pandemie betroffen sind.

Während sich die Wirtschaft in vielen westlichen Ländern, inklusive der Schweiz, erstaunlich rasch erholt zu haben scheint, schreitet die Erholung im Globalen Süden wesentlich langsamer voran. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die Weltwirtschaft 2021 um 6 Prozent wachsen wird, die afrikanische Wirtschaft aber nur um 3.2 Prozent. Im Vergleich zu den ökonomischen Auswirkungen der globalen Finanzkrise von 2008 waren die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise in den meisten ärmeren Ländern – vor allem in Afrika und Südasien – bei weitem verheerender.

Der weltweite Anstieg der Rohstoffpreise hat die Kosten für viele Basisprodukte erhöht: Seit Mitte 2020 steigen die Metall- und Ölpreise und im Mai 2021 erreichte die jährliche Lebensmittelinflation fast 40 Prozent, den höchsten Wert seit zehn Jahren. Während steigende Metall- und Ölpreise vor allem ein Problem für die industrialisierten Länder darstellen, haben die anschwellenden Nahrungsmittelpreise massive Auswirkungen auf Armut und Hunger in den ärmeren Ländern. In Nigeria beispielsweise sind die Lebensmittelpreise seit Beginn der Pandemie um fast ein Viertel gestiegen, was 7 Millionen Menschen in die extreme Armut getrieben hat.

Ein weiterer von der Pandemie besonders stark betroffener Sektor ist der Tourismus. Die internationalen Touristenankünfte in den ärmsten Ländern sind im Jahr 2020 um 67 Prozent eingebrochen. Gemäss Einschätzungen der UNO wird es mindestens vier Jahre brauchen, bis die Anzahl Touristenankünfte wieder das Niveau von 2019 erreicht. Dies gefährdet die Lebensgrundlage von Einzelpersonen, Haushalten und Gemeinschaften sowie das Überleben von Unternehmen in der gesamten touristischen Wertschöpfungskette.

Während die meisten Industrieländer massive Konjunkturpakete auflegten, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise aufzufangen, fehlen den ärmeren Ländern sowohl die Ressourcen wie auch der politische Spielraum, um es dem Westen gleichzutun. Dies weil sie a) aufgrund ihrer Kreditwürdigkeit auf den internationalen Kapitalmärkten keine Kredite zu vernünftigen Zinssätzen aufnehmen können; b) aufgrund von Inflationsspitzen kein Geld drucken können und c) wegen internationaler Steuerhinterziehung nur begrenzt Mittel im Inland mobilisieren können.

Gemäss Schätzungen des IWF müssten einkommensschwache Länder in den kommenden fünf Jahren rund 200 Mrd. USD für die weitere Bekämpfung der Pandemie und weitere 250 Mrd. USD für die Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung aufwenden. Allerdings fehlt den meisten dieser Länder der Spielraum, um ihre Ausgaben zu erhöhen: Nach Angaben des IWF haben 41 einkommensschwache Länder ihre Gesamtausgaben im Jahr 2020 sogar gesenkt, wobei bei 33 davon die öffentliche Verschuldung im Verhältnis zum BIP dennoch anstieg. Der Auslandsschuldenstand der Entwicklungsländer erreichte somit 2020 einen Rekordwert von 11.3 Billionen US-Dollar, 4.6 Prozent mehr als im Jahr 2019 und 2.5 Mal so viel wie 2009 nach der globalen Finanzkrise.

Rufe nach grosszügiger Unterstützung und Entschuldung wurden verschiedentlich laut; trotzdem hat sich bisher wenig getan. Die Debt Service Suspension Initiative (DSSI), auf die sich die G20-Staaten, die Weltbank und der IWF im Frühjahr 2020 geeinigt haben, führte einzig zur temporären Aussetzung des Schuldendienstes für bilaterale Kredite einiger Länder. Nicht nur beteiligte sich China als grosse Kreditgeberin nicht an der Initiative, auch die zahlreichen privaten Kreditgeber unterstützten die DSSI nicht. Aus Angst, ihre privaten Kreditgeber zu verärgern, beteiligten sich zudem nur etwas mehr als die Hälfte der auf dem Papier förderungswürdigen Länder. Im Endeffekt erhöhte die DSSI den finanziellen Spielraum von 46 Schuldnerländern in den Jahren 2020 und 2021 (um 5.7 Mrd. USD bzw. 7.3 Mrd. USD). Da die ausgesetzten Schuldenzahlungen nun aber den Rückzahlungsplänen ab 2022 wieder hinzugefügt werden müssen, wurde die drohende Schuldenkrise höchstens aufgeschoben statt aufgehoben. Auch die Notkredite, die der IWF und die Weltbank zur Bewältigung der Krise sprachen, lösen das Problem kaum, tragen sie doch zur zusätzlichen Verschuldung bei.

Obwohl die öffentliche Entwicklungshilfe (APD - aide public au développement) im Jahr 2020 um 3.5 Prozent anstieg, macht sie nach wie vor nur 0.32 Prozent des kombinierten Bruttonationaleinkommens der OECD-DAC-Mitgliedsstaaten aus. Dies ist weniger als die Hälfte des international mehrmals bekräftigten Ziels, 0.7 Prozent des BNE für die APD aufzuwenden und nur etwa 1 Prozent der Gelder, die für heimische Konjunkturpakete mobilisiert wurden. Obwohl die Schweiz rasch zusätzliche Gelder für humanitäre Projekte und für die Covax-Allianz freigab, bleibt sie auch 2020, als eines der reichsten Länder der Welt, mit 0.48 Prozent des BNE weit vom international vereinbarten 0.7%-Ziel entfernt.

Auch der ehemalige OECD-Generalsekretär Angel Gurría betonte, dass es in Zukunft «weit grösserer Anstrengungen bedarf, um den Entwicklungsländern bei der Impfstoffverteilung, bei der Gesundheitsversorgung und bei der Unterstützung der ärmsten und am meisten gefährdeten Menschen zu helfen». Leider zeigt sich der Egoismus der westlichen Länder nicht nur bei den wirtschaftlichen Konjunkturpaketen, sondern auch bei der Verteilung der Covid-Impfstoffe. Während in vielen westlichen Ländern bereits Kinder geimpft werden oder dritte sogenannte Booster-Impfungen verabreicht werden, haben in den ärmsten Ländern gerade einmal 3.1 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten.

Eine Analyse des Forschungsinstituts Airfinity zeigt auf, dass gemäss den aktuellen Impfraten bis Ende 2021 80 Prozent der Erwachsenen in den G7-Staaten geimpft sein werden. Gleichzeitig wird die G7 fast 1 Milliarde überschüssige Impfdosen angesammelt haben. Diese würden ausreichen, um einen Grossteil der Bevölkerung in den 30 Ländern mit der niedrigsten Impfquote zu impfen (die meisten dieser Länder befinden sich in Afrika). Die Covax-Initiative, welche mit dem Ziel einer gerechteren weltweiten Verteilung von Impfstoffen gegründet wurde, hat bisher weniger als 10 Prozent der versprochenen 2 Mrd. Dosen an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen geliefert. Dies unter anderem, weil die reicheren Länder prioritäre Verträge mit den Impfstoffherstellern abschlossen und somit die Covax vom Impfstoffmarkt verdrängten. Absurderweise haben auch mehrere reiche Länder (unter anderem England, Qatar und Saudi-Arabien) selber Impfstoffe aus dem Covax-Programm bezogen.

Auch die Schweiz hat – bei einer Bevölkerung von 8.6 Millionen – bis jetzt Verträge mit fünf Impfstoffherstellern über insgesamt knapp 57 Millionen Dosen abgeschlossen (wobei bisher nur drei der Impfstoffe von Swissmedic zugelassen wurden). 4 Millionen Impfdosen des in der Schweiz nicht zugelassenen Herstellers Astra Zeneca wurden der Covax versprochen, wovon bisher nur etwa 400‘000 verteilt wurden.

Neben der Covax-Initiative ist auch der Aufbau von Kapazitäten zur Herstellung von Impfstoffen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen wichtig. Hierzu müssten allerdings Pharmaunternehmen ihre Impfstofftechnologie und ihr Know-how mit Herstellern dieser Länder teilen. Ein Vorstoss von Indien und Südafrika in der Welthandelsorganisation (WTO), der die temporäre Aussetzung der geistigen Eigentumsrechte für Covid-Impfstoffe, -Tests und -Behandlungen verlangt, wurde denn auch von China und Russland und teilweise von Frankreich, den USA und Spanien sowie von der WHO und Papst Franziskus unterstützt. Die Pharmaindustrie und die Schweiz wehren sich dagegen und plädieren weiterhin für freiwillige Massnahmen.

Auch wenn es in der Schweiz scheint, als hätten wir die Coronakrise bald überwunden, sind wir weltweit noch weit davon entfernt. Punktuelle Unterstützung für humanitäre Projekte, das Spenden «alter» oder «unerwünschter» Impfdosen und die Gewährung weiterer Kredite an ärmere Länder werden nicht ausreichen, um die aktuelle Krise und die ihr zugrundeliegenden, strukturellen Ursachen zu bekämpfen.

Nur wenn wir uns eingestehen, dass wir alle miteinander vernetzt sind und eine gemeinsame Verantwortung tragen, die Welt lebenswert zu gestalten und zu erhalten, können wir einen Schritt weiterkommen und nicht nur diese Krise, sondern auch die ihr zugrunde liegenden systemischen Krisen, inklusive der globalen Klimakrise, überwinden. Denn eins hat die Corona-Pandemie deutlich vor Augen geführt: Wo ein (politischer) Wille ist, ist auch ein Weg.

Die Schweiz als eines der reichsten und am stärksten globalisierten Länder der Welt trägt eine besondere Verantwortung. Daher fordert Alliance Sud, dass sie

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Medienmitteilung

07.12.2021, Internationale Zusammenarbeit

Um die Zivilgesellschaft in der politischen Debatte zu schwächen, will Ständerat Ruedi Noser mit einer Motion die Steuerbefreiung aller gemeinnützigen Organisationen überprüfen lassen. Zahlreiche ExpertInnen und ProfessorInnen befürchten einen Rückschlag für die Schweizer Demokratie, sollte der Nationalrat am Donnerstag dem Vorstoss zustimmen.

© Parlamentsdienste 3003 Bern

Die Zivilgesellschaft als Zuschauerin: Wird der Nationalrat den politischen Handlungsspielraum der NGOs einschränken?

Peter Arbenz, Mitglied der FDP Winterthur und ehemaliger Präsident der Beratenden Kommission des Bundesrats für internationale Zusammenarbeit:

«Die direkte Demokratie der Schweiz lebt vom Engagement ihrer gemeinnützigen Vereine, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen: Sie sind ein wichtiger Pfeiler unserer Zivilgesellschaft und es gibt keinen Grund, ihnen die politische Mitsprache zu erschweren.»

Dina Pomeranz, Professorin für angewandte Wirtschaft an der Universität Zürich und Mitglied des Zentralvorstands von Helvetas:

«In meiner internationalen Forschung in verschiedensten Ländern auf der ganzen Welt sehe ich immer wieder, wie schädlich es für die Entwicklung eines Landes sein kann, wenn nicht-staatliche Akteure mit negativen Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie sich politisch einbringen. Die offene politische Kultur der Schweiz ist einer ihrer grossen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolgsfaktoren.»

Nenad Stojanovic, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Genf:

«Wenn gemeinnützige Organisationen sich in Zukunft aufgrund eines drohenden Verlustes der Steuerbefreiung nicht mehr politisch engagieren, kommt dies einer massiven Einschränkung des zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraums sowie einer grossen Qualitätseinbusse der demokratischen Debatte gleich.»

Marcelo Kohen, Professor für Völkerrecht am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf:

«In der Schweiz gibt es eine lange Tradition des aktiven Engagements von NGOs, wenn sie ein Abstimmungsthema betrifft. Fast immer vertreten sie dabei auch gegensätzliche Positionen: Ihre Steuerbefreiung in Frage zu stellen, ist eine bedauerliche Art und Weise, den demokratischen Raum der Schweiz zu beschneiden, und eine Bedrohung, die das Recht auf freie Meinungsäusserung beeinträchtigt.»

Von der Motion Noser sind schweizweit tausende von Organisationen betroffen, auch solche, die im Bereich Wirtschaft, Kunst, Kultur, Bildung, Sport, Landwirtschaft und Heimatschutz tätig sind. Sie alle systematisch durch die Eidgenössische Steuerverwaltung auf ihr Anrecht auf Steuerbefreiung überprüfen zu lassen, wäre laut Alliance Sud mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand verbunden. Falls jemand einen Verdacht hegt, dass sich eine Organisation rechtswidrig verhält, gibt es schon heute die Möglichkeit, dies den zuständigen Behörden zu melden, ohne dass dadurch ein unnötiger Verwaltungsaufwand entsteht.

Wie der Bundesrat in seiner ablehnenden Antwort auf die Motion festhält, sind die kantonalen Steuerverwaltungen zuständig für die Gewährung, die Überprüfung und den allfälligen Entzug von Steuerbefreiungen. Zudem bekräftigt er, dass sich bei steuerbefreiten Organisationen auch Schnittstellen zu politischen Themen ergeben und dass die materielle oder ideelle Unterstützung von Initiativen oder Referenden einer Steuerbefreiung grundsätzlich nicht entgegenstehen. Hauptkriterium bei der Steuerbefreiung sei, dass die politische Tätigkeit nicht der Hauptzweck der betreffenden Organisationen sei. Würden politische Mittel für die Erreichung eines gemeinnützigen Zwecks eingesetzt, stehe dies einer Steuerbefreiung nicht im Wege.

Für weitere Informationen:

Marco Fähndrich, Kommunikationsverantwortlicher Alliance Sud, +41 79 374 59 73, marco.faehndrich@alliancesud.ch

Artikel teilen

Medienmitteilung

09.12.2021, Internationale Zusammenarbeit

Der Nationalrat hat heute mit einer deutlichen Mehrheit beschlossen, dass er die Steuerbefreiung der gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz nicht überprüfen will. Die Ablehnung der Motion von FDP-Ständerat Ruedi Noser ist eine gute Nachricht für die Schweizer Demokratie.

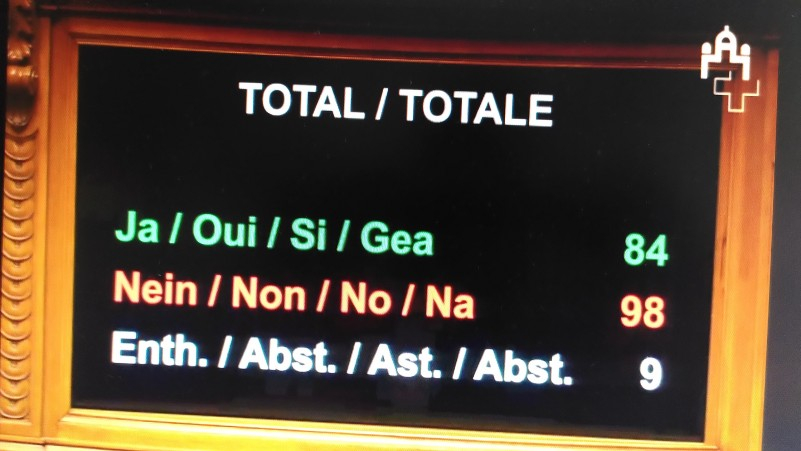

Das Resultat im Nationalrat: 84 Ja, 98 Nein

Von der Motion Noser wären schweizweit tausende von Organisationen betroffen gewesen, auch solche, die im Bereich Wirtschaft, Kunst, Kultur, Bildung, Sport, Landwirtschaft und Heimatschutz tätig sind. Sie verfügen über ein immenses Fachwissen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung der Bevölkerung zu verschiedenen Themen und zur Lösung vielfältiger gesellschaftlicher Probleme.

«Der Entscheid des Nationalrats bekräftigt die zentrale Rolle der Zivilgesellschaft in der Schweizer Demokratie», sagt Bernd Nilles, Präsident von Alliance Sud und Geschäftsleiter Fastenopfer. «Entsprechend wird Alliance Sud sich auch in Zukunft für eine Politik einsetzen, die Schäden abwendet von den Ärmsten in der Welt und gerechtere Nord-Süd Beziehungen ermöglicht».

Für weitere Informationen:

Bernd Nilles, Präsident Alliance Sud und Geschäftsleiter Fastenopfer, Tel. +41 79 738 97 57, nilles@fastenopfer.ch

Marco Fähndrich, Kommunikationsverantwortlicher Alliance Sud, Tel. +41 79 374 59 73, marco.faehndrich@alliancesud.ch

Artikel teilen

Artikel, Global

21.03.2022, Internationale Zusammenarbeit

Seit Januar ist Andreas Missbach neuer Geschäftsleiter von Alliance Sud. Der Sozialwissenschaftler und passionierte Bergwanderer hat keine Berührungsängste mit dem Markt und freut sich über Angriffe politischer Gegner.

© Daniel Rihs / Alliance Sud

Andreas Missbach

Abgesehen von einem Blumenstrauss war Andreas Missbach an seinem ersten Arbeitstag am 3. Januar ganz allein im Büro, da die neuen KollegInnen von Alliance Sud noch in den Weihnachtsferien weilten oder pandemiebedingt im Homeoffice arbeiteten. Die Räumlichkeiten kannte er aber dank seiner früheren Tätigkeit bei Public Eye; dies erleichterte den einsamen Start. Zum Zeitpunkt dieses Interviews − welches Anfang Februar und somit drei Wochen vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stattfand − sind in seinem Büro bereits kleine, aber feine Unterschiede erkennbar, die seinen Tatendrang verdeutlichen: Schwarz-Weiss-Bilder des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado hängen an der Wand sowie eine feierliche Urkunde der autonomen Regierung von Achacachi, die er kürzlich in Bolivien besucht hat.

Interview von Marco Fähndrich und Kathrin Spichiger

Andreas, Du hast 20 Jahre bei Public Eye in Zürich gearbeitet, nun bist Du in Bern bei Alliance Sud: Was verbindet und unterscheidet diese zwei entwicklungspolitischen Organisationen?

Bei Public Eye habe ich seit jeher sehr eng mit den KollegInnen von Alliance Sud zusammengearbeitet, vor allem bei Themen wie Finanzen und Steuern. Die Politik der Entwicklungszusammenarbeit wird hingegen von Public Eye nicht mehr bearbeitet, da ist Alliance Sud mit ihren Mitgliedern seit 50 Jahren das unbestrittene Kompetenzzentrum der Schweizer Zivilgesellschaft.

Wo möchtest Du in Zukunft bei Alliance Sud Schwerpunkte setzen?

Bei der Politikkohärenz und ihren zentralen Schnittstellen: Zum Beispiel zwischen Handel und Klimapolitik, wo über eine Grenzausgleichssteuer diskutiert wird; zwischen Klimapolitik und Finanzen, wo der Privatsektor als Vehikel der Schweizer Klimafinanzierung präsentiert wird; zwischen Finanzen und internationaler Zusammenarbeit, wo Partnerschaften mit Unternehmen als der neue goldene Weg betrachtet werden, auch wenn sich dabei manchmal nur einige eine goldene Nase verdienen.

Die «NZZ am Sonntag» zitierte Dich im Jahr 2009 mit dem Satz, Du seist «ein grosser Fan von Unternehmertum und von Markt. Unternehmen, vor allem kleine und mittlere, schaffen Arbeitsplätze, was Entwicklungshilfe selten leistet». Ist das als Unterstützung für den neuen, wirtschaftsnahen Kurs von Aussenminister Ignazio Cassis zu verstehen?

Dieses Zitat habe ich wohl nicht ganz aufmerksam gegengelesen! Das war jetzt eine Antwort im Stil von Boris Johnson (lacht). In diesem Interview ging es ums WEF: Ich betonte darin, dass die Wirtschaft sehr viel mehr umfasst als die multinationalen Konzerne in Davos und auch von kleinen Unternehmen, Kooperativen und Gewerkschaften geprägt wird. Und Fan bin ich tatsächlich von dem «Markt», wo sich Produzierende vom Land mit Konsumierenden in der Stadt treffen. Sei es auf dem Bundesplatz, dem Zürcher Helvetiaplatz oder in El Alto in Bolivien.

Gerade die Pandemie hat aber auch die Realwirtschaft im globalen Süden besonders hart getroffen…

Die Coronakrise zeigte deutlich, dass man nicht alle Eier in denselben Korb legen sollte, weil der Privatsektor auf Unterstützung des Staates angewiesen ist und die Zivilgesellschaft wichtige Aufgaben übernimmt, sobald der Markt versagt. Die lokalen Partner der Mitglieder von Alliance Sud konnten rasch Hilfe leisten, als auch die Menschen mit Arbeitsplatz plötzlich kein Einkommen mehr hatten.

Du hast vor rund 20 Jahren Deine Dissertation über die Klimaverhandlungen in den Vereinten Nationen geschrieben und dabei den Konflikt zwischen Nord und Süd thematisiert. Was hat sich seitdem verändert?

Neu ist vor allem, dass China heute eine Grossmacht ist und am meisten Treibhausgase ausstösst. Es ist aber erschreckend, wie wenig sich in all diesen Jahren verändert hat. Die wichtigsten Konfliktlinien sind immer noch die gleichen: Es wird weiterhin gestritten, wie die «gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung» der Klimarahmenkonvention umgesetzt werden soll, insbesondere welche Rolle der Technologietransfer spielt und wie die Klimafinanzierung Verursachern und Opfern Rechnung trägt.

Eine Antwort liefert die Agenda 2030, welche die gemeinsamen Ziele aller UNO-Mitgliedstaaten definiert. Diese nimmt aber in der Schweiz nicht wirklich Fahrt auf: Die Bevölkerung kennt sie nicht und die Bundesverwaltung verwaltet sie nur. Wo siehst Du das grösste Problem bei der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung?

Die Agenda 2030 ist extrem ambitioniert: Es ist wie das Konzentrat aller guten Ideen, die im UNO-System in den letzten 50 Jahren festgehalten und nie umgesetzt wurden. Dabei enthält sie natürlich auch die faulen Kompromisse, so werden beispielsweise die weltwirtschaftlichen Machtstrukturen und die ambivalente Rolle des Privatsektors nicht thematisiert. Das Problem besteht darin, dass sich nun jeder herauspicken kann, was er will. Leider ist die Agenda 2030 aber kein «Menu à la carte»: Wir stehen als Weltgemeinschaft vor grossen Herausforderungen und wir müssen die umfassende Transformation der Weltwirtschaft in sehr kurzer Zeit erreichen.

Wo hat die Schweiz denn den grössten Hebel, um international etwas zu bewirken?

Es gibt nicht die eine Massnahme, die alles verändern könnte, aber wenn ich wählen muss, dann dies: Der ehemalige südafrikanische Finanzminister Trevor Manuel sagte einmal: «Development is a 3 letter word and it spells T – A – X». Mit einer fairen Steuerpolitik könnte die Schweiz vermutlich am meisten dazu beitragen, dass der globale Süden die Ressourcen für seine eigene Entwicklung generieren kann. Sie muss aufhören, den Konzernen zu erlauben, ihre weltweiten Gewinne hier einzusammeln.

Was ist Deine Einschätzung zu den wiederkehrenden bürgerlichen Angriffen auf NGOs in der Schweiz? Werden diese nach der Ablehnung der Motion Noser und dem Rückzug der Motion Portmann im Parlament endlich ad acta gelegt?

Das ist schwer vorauszusagen, aber mich jedenfalls hat es gefreut, dass wir angegriffen wurden, denn es zeigt, dass wir als politische Kraft ernst genommen werden, was wir ja mit dem Volksmehr zur Konzernverantwortungsinitiative unter Beweis stellten. Wir müssen uns jedenfalls auch in Zukunft nicht einschüchtern lassen: Es braucht in der Politik und in der Wirtschaft ein starkes Gegengewicht durch die Zivilgesellschaft…

... welche aber immer wieder ignoriert wird, wie bei der mangelnden Transparenz von Schweizer Banken und Rohstoffhändlern in ihren Kreditbeziehungen mit Staaten des Südens. Woraus schöpfst Du Hoffnung und Motivation für Deine Arbeit?

Meine Politisierung begann vor über 35 Jahren mit der lateinamerikanischen Schuldenkrise und natürlich ist es frustrierend, dass wir jetzt vor der nächsten Schuldenkrise stehen und immer noch keine Mechanismen gefunden haben, damit nicht wieder die Bevölkerung den Preis bezahlen muss. Resignation ist aber einfach zu langweilig.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Medienmitteilung

05.05.2022, Internationale Zusammenarbeit

Ein heute veröffentlichtes Faktenblatt zu Unternehmensklagen gegen NGOs legt offen, dass Schweizer NGOs verstärkt von SLAPPs betroffen sind.

Klagen und Klagedrohungen (sogenannte SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation) durch Unternehmen und Potentaten wirken sich verstärkt negativ auf die Arbeit von NGOs in der Schweiz aus. Eine qualitative Analyse des Hilfswerk HEKS legt offen, dass Klagen und Drohungen gegen NGOs in den letzten Jahren stark zugenommen haben und bereits sechs der elf befragten Schweizer NGOs von Klagen durch multinationale Unternehmen und Potentaten betroffen sind. Dabei sind die meisten NGOs sowohl von zivilrechtlichen wie strafrechtlichen Verfahren betroffen und 11 der insgesamt 12 Klagen gegen NGOs wurden seit 2018 eingereicht.

Chantal Peyer, politische Beraterin bei HEKS, verfolgt den Trend mit Sorge: «Der Handlungsspielraum für NGOs wird durch Klagen und Klagedrohungen immer kleiner und erschwert unsere Arbeit als Menschenrechtsverteidiger massiv.»

Die heute in Zürich stattfindende Konferenz mit Gästen aus Europa und der Schweiz will die Öffentlichkeit auf die Problematik aufmerksam machen und mit betroffenen Journalist:innen und NGO-Mitarbeitenden über Handlungsoptionen diskutieren. Anlass für die Tagung bietet der letzte Woche von der EU veröffentlichte Gesetzesvorschlag, der an der Konferenz vorgestellt wird. Johanna Michel, Kampagnenleiterin des Bruno Manser Fonds, betont: «Die letzte Woche publizierte EU-Direktive ist ein Meilenstein für Medienschaffende und NGOs in der EU. Nun müssen auch in der Schweiz politische Impulse gesetzt werden.»

Artikel teilen

Medienmitteilung

02.06.2022, Internationale Zusammenarbeit

Nach dem Nationalrat, hat heute auch der Ständerat einen Schnellschuss abgefeuert: Das Parlament will die Militärausgaben deutlich erhöhen und blendet dabei aus, dass die beste Krisenprävention eine umfassende Friedenspolitik erfordert.

Nach dem Nationalrat, hat heute auch der Ständerat einen Schnellschuss abgefeuert: Das Parlament will die Militärausgaben deutlich erhöhen und blendet dabei aus, dass die beste Krisenprävention eine umfassende Friedenspolitik erfordert, wie sie von Alliance Sud skizziert wurde.

«Während die menschliche Sicherheit vor allem im globalen Süden bedroht ist, konzentriert sich die Schweiz auf eine unsinnige Aufrüstung, die mit maximalem Mitteleinsatz einen minimalen Nutzen erbringen wird», kommentiert Kristina Lanz, Verantwortliche Entwicklungspolitik bei Alliance Sud, den heutigen Entscheid des Ständerats. In ihrer heute veröffentlichten Analyse zeigt sie auf, wie dramatisch die Lage im globalen Süden ist, und wie absurd die milliardenschweren Armeeausgaben der Schweiz angesichts von weltweiten Hungersnöten, Schuldenkrisen und politischer Destabilisierung erscheinen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Krisen, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken, ruft Alliance Sud die Schweizer Politik dazu auf, sich auch in der internationalen Zusammenarbeit und in der Klimafinanzierung vermehrt zu engagieren. «Die überstürzte Erhöhung der Militärausgaben darf nicht zum Anlass genommen werden, um sich in anderen sicherheitsrelevanten Bereichen wie dem Klimaschutz oder der internationalen Zusammenarbeit zurückzulehnen», sagt Lanz. Im Gegenteil: Die anstehende Ukraine-Konferenz in Lugano und die Kandidatur für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verpflichten die Schweiz umso mehr, sich auf ihre humanitäre Tradition statt auf ihre Söldnertradition zu besinnen.

Für weitere Informationen:

Kristina Lanz, Verantwortliche Entwicklungspolitik Alliance Sud, Tel. +4176 295 47 46, kristina.lanz@alliancesud.ch

Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, Tel. +4131 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch

Artikel teilen

Medienmitteilung

09.06.2022, Internationale Zusammenarbeit

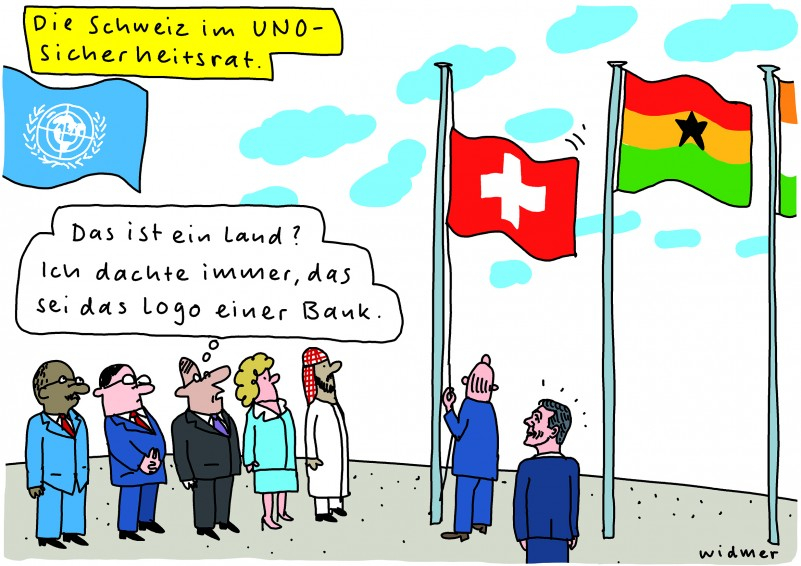

Als Kandidatin für den UNO-Sicherheitsrat rühmt sich die Schweiz für ihre Menschenrechtspolitik und ihre Vorreiterrolle für eine globale nachhaltige Entwicklung. Doch in verschiedenen Bereichen muss der Bund dringend über die Bücher gehen.

© Ruedi Widmer

Als Kandidatin für den UNO-Sicherheitsrat rühmt sich die Schweiz für ihre Menschenrechtspolitik und ihre Vorreiterrolle für eine globale nachhaltige Entwicklung. Doch in verschiedenen Bereichen wie der Gleichstellung der Geschlechter und in Wirtschaftsfragen muss der Bund dringend über die Bücher gehen.

«A plus for peace» − ein Plus für den Frieden: Mit diesem Slogan warb die Schweiz bei den anderen 192 UNO-Mitgliedern um ihre heutige Wahl in den UNO-Sicherheitsrat. Unbestritten ist, dass die Schweiz ein aktives UNO-Mitglied ist, das sich dort für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzt und für eine starke UNO im globalen Konzert der verschiedenen multilateralen Organisationen plädiert. Die Schweiz betont neben ihrer Rolle als neutrale Vermittlerin in der internationalen Diplomatie, ihrer humanitären Tradition und Innovationskraft auch ihren Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung der Welt und damit auch für die konsequente Umsetzung der Agenda 2030 der UNO mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen. Ausgerechnet hier, wo es auch um eine umfassende Friedenspolitik geht und darum, Ziele der Klima-, Sozial-, Gender- oder Umweltpolitik mit der Wirtschaftspolitik in Einklang zu bringen, ist die Schweiz aber kein Plus, sondern ein Minus für die Welt. Die Schweiz taucht in Länder-Rankings zur globalen Nachhaltigkeit unter jenen Ländern auf, die anderen am meisten schaden.

Dominik Gross, Steuer- und Finanzexperte von Alliance Sud − dem Schweizer Kompetenzzentrum für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik −, sagt: «Dafür sind vor allem der hiesige Finanzplatz und multinationale Konzerne in der Schweiz verantwortlich, die mit Steuervermeidung, Umweltverschmutzung und Ausbeutung von Arbeitskräften Menschenrechte in ökonomisch benachteiligten Ländern verletzen und ihrer nachhaltigen Entwicklung empfindlich schaden. Dagegen tut die Schweizer Politik viel zu wenig.»

Die Schweizer Steuer- und Finanzpolitik schadet der Durchsetzung der Menschenrechte in den Ländern des Südens. So kritisierte etwa das UNO-Komitee zur Eliminierung aller Diskriminierungen gegenüber Frauen (CEDAW) die Schweiz bereits 2016 dafür, dass ihre Steuer- und Finanzpolitik «eine potenziell negative Auswirkung auf die Fähigkeit anderer Staaten, insbesondere derjenigen, die bereits über geringe Einnahmen verfügen, die maximal verfügbaren Ressourcen für die Verwirklichung der Rechte der Frauen zu mobilisieren.» Das CEDAW empfahl der Schweiz damals, die Auswirkungen ihrer Steuer- und Finanzpolitik auf die Verwirklichung von Frauenrechten in der ganzen Welt regelmässig zu evaluieren. Bis heute − fünf lange Jahre − blieb die Schweiz diesbezüglich völlig untätig. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen, wie die Schweiz UNO-Empfehlungen zur Erfüllung der Menschenrechte im In- und Ausland ignoriert.

Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud: «Wir verlangen deshalb vom Bundesrat, dass er seine Wahlversprechen für den Sicherheitsrat nach der Wahl erfüllt und auch in Wirtschafts- Finanz und Steuerfragen eine aktive Menschenrechtspolitik betreibt. Die überfällige Erfüllung der CEDAW und anderer Empfehlungen von UNO-Gremien wäre ein erster Schritt.»

Artikel teilen

Artikel, Global

21.06.2022, Internationale Zusammenarbeit

Der brutale Angriffskrieg auf die Ukraine habe das Ende der Globalisierung eingeläutet, wird von verschiedenen Seiten kolportiert. Was ist dran an dieser These? Versuch einer Auslegeordnung.

Die Schwierigkeit, über die Globalisierung zu reden, besteht darin, dass der Begriff ganz unterschiedlich verwendet wird. Der deutsche «Globalhistoriker» Jürgen Osterhammel schreibt: «Jeder redet von ‹der Globalisierung› und setzt stillschweigend voraus, es sei klar, was darunter zu verstehen ist. Eine unrealistische Annahme.» Er schlägt deshalb vor, besser von «Globalisierungen » zu sprechen. So steht dann die Globalisierung nicht mehr für den «einen umfassenden Weltprozess, der die gesamte Menschheit einschliesst», sondern für eine Vielzahl verschiedener Prozesse in der Welt zu gleichen oder unterschiedlichen Zeiten, die irgendwie miteinander zusammenhängen könn(t)en – oder auch nicht.

Ganz grob gibt es beim Reden über die Globalisierung zwei Sichtweisen, die selten klar genug getrennt werden und erklären, warum man bei diesem Thema so gut aneinander vorbeireden kann. Auf der einen Seite meint Globalisierung wirtschaftspolitische Rezepte, die auf einer ökonomischen Theorie, oder besser Ideologie, beruhen. So verstanden die «GlobalisierungskritikerInnen » der Nullerjahre den Begriff. Garniert wurden diese Ideologie und die (oft ungeniessbaren) Rezepte mit Erzählungen über die Verheissungen der Globalisierung. Auf der anderen Seite werden unter dem Label «Globalisierung» reale Prozesse beschrieben, z. B. das Wachstum des internationalen Handels, die Zunahme grenzüberschreitender Kapitalflüsse oder des Gewichts multinationaler Konzerne – die Liste lässt sich lange fortsetzen.

Dabei wird oft unterstellt, dass die ideologisch unterfütterten Rezepte linear zu den messbaren realen Prozessen führen, also etwa der Abbau von Handelsbarrieren und Kapitalverkehrskontrollen den raschen Anstieg des globalen Handels bewirkte. So einfach ist es aber nicht, denn ein beträchtlicher Anteil des Welthandelswachstums geht direkt oder indirekt auf die Tatsache zurück, dass China zur «Werkbank der Welt» geworden ist. China hat aber Handelsbarrieren sehr selektiv abgebaut, den Kapitalverkehr gar nie liberalisiert und blieb auch in anderen Bereichen bei einer staatlichen Steuerung (siehe Interview).

Vielmehr gibt es eine Gemengelage aus Ideologie, Rezepten und realen Entwicklungen, die sich in wenigen Sätzen etwa so zusammenfassen lässt: Der Umbau des globalen Kapitalismus wurde seit den 1970er Jahren von einer ökonomischen Ideologie getrieben, die von multinationalen Konzernen und westlichen Regierungen begierig aufgenommen wurde. Die daraus abgeleiteten und von den Regierungen angewendeten wirtschaftspolitischen Rezepte begünstigten die Entstehung von globalen Konzernen und entfesselten vier zentrale globale Prozesse: die rasche Zunahme des internationalen Handels, die Verlagerung der industriellen Produktion in weniger «entwickelte» Länder (China inbegriffen), die Zunahme der Süd-Nord-Migration (stärker in den USA, in Europa auch von Ost nach West) und – ganz zentral – das seit den 1970er Jahren extreme Wachstum des Finanzsektors und seiner Bedeutung für die Wirtschaft und die Finanzpolitik innerhalb der Länder und über die Grenzen hinweg.

Die ökonomische Ideologie wird gemeinhin als Neoliberalismus bezeichnet, nur mit «dem Neoliberalismus» verhält es sich genau gleich wie mit «der Globalisierung»: Zwei Leute in einem Raum verstehen drei verschiedene Sachen darunter. Zu Hilfe kommt der US-amerikanische Historiker Quinn Slobodian. Im Buch «Globalists – The End of Empire and the Birth of Neoliberalism» (2018) unterscheidet er zwei neoliberale Konzepte, das bekanntere aus Chicago, das andere aus Genf. Das erste steht für mehr Laisser faire und immer weniger staatliche (Landes-)Grenzen; d. h. für selbstregulierende Märkte, die geschrumpfte Staatswesen als strukturierende Kräfte einer Gesellschaft zunehmend ersetzen. Oder um es frei nach der Schweizer FDP der 1970er zu sagen: mehr Markt, weniger Staat. Neoliberale ÖkonomInnen der «Chicago School» um US-Ökonom Milton Friedman träumten von einem einzigen, alles integrierenden Weltmarkt. Die Politik sollte nur noch dort eine Rolle spielen, wo dieser Markt nicht funktionierte. Nach den Vorstellungen von Friedman und seinen AdeptInnen sollte das ausser in Sicherheitsfragen (Armee und Polizei) eigentlich nirgends der Fall sein.

Dieser Vorstellung einer neoliberalen Globalisierung als weltumspannender Prozess, in dem die Kräfte des freien Marktes durch sich selbst zur vollen Entfaltung kommen, stellt Slobodian die Genfer Gruppe von neoliberalen VordenkerInnen entgegen. Diese fanden sich in den 1930er Jahren an der dortigen Universität zusammen – just dort, wo auch die UNO ihr zweites Zuhause hat. Die Gruppe um die Wirtschaftswissenschaftler Wilhelm Röpke, Ludwig von Mises oder Michael Heilperin wollte als «Geneva School» im Gegensatz zur «Chicago School» «den Markt» nicht «vom Staat» befreien, sondern den Staat in den Dienst des Marktes stellen, mit dem obersten Ziel, das Recht auf Privateigentum nicht nur in einem bestimmten Nationalstaat, sondern weltumspannend zu sichern. Slobodian schreibt, dass es den «Geneva Boys» darum ging, dem Markt vom Staat einen globalen Rahmen des (Privat-)Rechts zu geben und damit die Mechanismen, die zur Vermehrung des privaten Besitzes dienen, auf die supranationale Ebene zu heben − ohne die lästigen beschränkenden Regeln eines umverteilenden Sozialstaates auch mitnehmen zu müssen.

Die auf der wirtschaftspolitischen Ideologie der Neoliberalen unterschiedlicher Couleur beruhenden Rezepte erhielten 1989 den Stempel «Washington Consensus», weil sie von den dort beheimateten Institutionen Internationaler Währungsfonds und Weltbank sowie dem US-Finanzministerium vertreten wurden. Eigentlich wäre «Konsens von Washington, Genf (WTO – Handel), Paris (OECD – Steuerpolitik) und Brüssel (EU)» treffender. Ursprünglich als Reaktion auf die lateinamerikanische Schuldenkrise entwickelt, bestand der harte Kern dieses Programms aus Wettbewerb (v. a. Abbau des Sozialstaats), Deregulierung (Handel und Kapitalverkehr) und Privatisierung. Im Gegenzug für neue Darlehen wurde dieser «Konsens» in den 80er Jahren den verschuldeten lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern durch sogenannte Strukturanpassungsprogramme aufgezwungen – eine Zeit, die später oft als «lost decade» bezeichnet wurde, da die Armut in vielen Ländern massiv anstieg. Treibende Kraft und Profiteure dieser Agenda waren die multinationalen Konzerne und ganz besonders die Banken und andere Finanzakteure. ABB-Chef Percy Barnevik brachte das Konzernprogramm im Jahr 2000 auf den Punkt: «Ich definiere Globalisierung als die Freiheit unserer Firmengruppe zu investieren, wo und wann sie will, zu produzieren, was sie will, zu kaufen und zu verkaufen, wo sie will, und alle Einschränkungen durch Arbeitsgesetze oder andere gesellschaftliche Regulierungen so gering wie möglich zu halten.»

Eine entscheidende Zeitenwende war der Kollaps der Sowjetunion im Dezember 1991. Mit dem Ende des «Ostblocks » blieb nur noch eine Supermacht übrig, und jetzt konnten die Rezepte global angewendet werden. Prominente Opfer dieser Rezepte wurden nach dem Globalen Süden auch die Länder der ehemaligen Sowjetunion: US-amerikanische Wirtschaftsberater überzeugten deren Regierungen davon, den «Washington Consensus» als Schocktherapie anzuwenden. Mit dem Ergebnis, dass die einheimische Industrie fast vollständig verschwand und sich einige wenige am Volksvermögen und den Rohstoffen bedienen konnten, die als dominierender Sektor der Wirtschaft noch übrigblieben. Ohne Konsens von Washington keine Oligarchen.

Die Globalisierungsideologien und ihre Rezepte gingen einher mit einer Reihe von Narrativen und Versprechungen, welche teilweise auch heute noch gerne – trotz gegensätzlicher Evidenz – hochgehalten werden. Wie etwa: Die Weltwirtschaft wird allen Ländern, die wirklich und konsequent auf freien Handel und freien Kapitalverkehr setzen, immerwährende Prosperität bescheren. Wirtschaftliche Entwicklung dank Globalisierung führt zu einer Verbreitung westlicher Werte und letztlich einer Welt von friedlich kooperierenden demokratischen Staaten. Oder: «Global Governance» wird die Macht der Regierungen eine Stufe höher heben und die gemeinsamen Probleme der Welt lösen.

Es wird nun immer offensichtlicher, dass sich keine dieser Versprechungen erfüllt hat: Während die Armut zwar in einigen, grösstenteils asiatischen Ländern (welche den «Washington Consenus » just nicht oder nur teilweise unterstützten) gesunken ist, nimmt gleichzeitig die globale Ungleichheit zu. Der Ökonom Thomas Piketty zeigt auf, dass zwischen 1980 und 2014 die Einkommen der unteren 50 % der Weltbevölkerung um 21 % angestiegen sind, während die Einkommen der obersten 0,1 % der Weltbevölkerung in der gleichen Zeitspanne um 617 % zugenommen haben. Und während die Liberalisierung des Handels und das Entstehen von globalen Wertschöpfungsketten die Marktmacht einzelner Unternehmen massiv gestärkt haben, wurden weltweit Gewerkschaften geschwächt, Sozialleistungen gekürzt und vielerorts ein race to the bottom bei den Löhnen eingeleitet.

Anstatt mit Freiheit, Demokratie und Menschenrechten, wie es ihnen versprochen wurde, sehen sich in der Realität heute immer mehr Menschen mit Repression und Unterdrückung konfrontiert. So konstatiert die NGO Freedom House, dass die Demokratie heute überall auf der Welt von populistischen Führern und Gruppen angegriffen wird, was oft mit Repression gegen Minderheiten oder künstlich konstruierte «Feinde» einhergeht. Gleichzeitig haben autokratische Regierungen in den letzten zwei Jahrzehnten ihren Einfluss immer mehr über die eigenen Landesgrenzen hinaus ausgedehnt und versucht, KritikerInnen zum Schweigen zu bringen, demokratische Regierungen zu stürzen und internationale Normen und Institutionen im Sinne ihrer eigenen Interessen umzugestalten. Das macht auch die Zusammenarbeit in globalen Gremien wie der UNO immer schwieriger.

Auch wenn sich keine der Globalisierungs-Versprechungen erfüllt hat, markiert der Krieg in der Ukraine wohl kaum das «Ende der Globalisierung» als Ideologie mit den dazugehörenden politischen Rezepten. Einerseits vertrat schon vor dem Krieg keine der Institutionen des Konsenses von Washington, Genf, Paris und Brüssel noch undifferenziert dieselben Rezepte wie vor der Finanzkrise von 2007. Andererseits verbreiten die nach wie vor westlich dominierten internationalen Finanzinstitutionen aber trotzdem munter Teile dieser Ideologie weiter, auch wenn die immer akuter werdende Klimakrise, wiederkehrende Wirtschafts- und Ernährungskrisen sowie sich zuspitzende Schuldenkrisen eigentlich schon lange die Untauglichkeit dieser Rezepte aufzeigen.

Leider ist nicht anzunehmen, dass der Krieg dies ändern wird. Bringt der Krieg gegen die Ukraine die reale weltwirtschaftliche Integration zum Stehen oder kehrt sie gar um? Auch dies ist höchst unwahrscheinlich, wenngleich sich einige Wertschöpfungsketten verändern oder verkürzen werden. Dass sich das sanktionierte Russland mit China und einigen Vasallenstaaten zu einem abgeschotteten eurasischen Wirtschaftsraum zusammenschliessen wird, kann ausgeschlossen werden. Der Westen (Japan eingeschlossen) ist für China wirtschaftlich viel zu wichtig.

Die Globalisierungsideologie gerät also immer stärker unter Rechtfertigungsdruck. Die multiplen Krisen zeigen klar, dass das gegenwärtige Modell der globalen Wirtschaft keines ist, mit dem Frieden, Freiheit, Gesundheit und Wohlstand für alle erreicht werden kann. Dass es dabei ist, den Planeten zu zerstören, ist sowieso offenkundig. Wie soll es also weitergehen? Zuerst einmal brauchen wir eine neue Ideologie, die, statt auf «ewiges» Wirtschaftswachstum, Profitmaximierung und kurzfristige Eigeninteressen zu setzen, den Fokus auf unsere gegenseitigen Abhängigkeiten, unsere Einbettung in die natürliche Umwelt und unsere gemeinschaftlichen, langfristigen Interessen legt. Und dann brauchen wir eine Wirtschafts-und Entwicklungspolitik, die sich die Verwirklichung der universellen Menschenrechte für alle Menschen auf der Erde zum Ziel setzt und deren globale Verwirklichung befördert statt behindert. Zweitens muss diese neue Entwicklungspolitik zeigen können, wie sie letzteres im Einklang mit den natürlichen Grenzen des Planeten erreichen kann. Die UNO-Nachhaltigkeitsziele im Rahmen der Agenda 2030 sollen dabei als Orientierungsrahmen dienen.

Für die notwendige grosse Transformation gibt es keinen Masterplan und keine Landkarte, es braucht unzählige Experimente, Suchprozesse, Projekte und politische Auseinandersetzungen, von den Graswurzeln bis hin zu internationalen Foren der «Global Governance». Wie schon die globalisierungskritische Bewegung in den Nullerjahren dem «There is no alternative» der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher entgegnete: «There are thousands of alternatives».

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.