Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

24.03.2021, Internationale Zusammenarbeit

Unsere Demokratie lebt davon, dass verschiedene Akteure ihre Expertise, Meinungen und Anliegen in die politische Debatte einbringen. Trotzdem wollen bürgerliche PolitikerInnen den Handlungsspielraum der Nichtregierungsorganisationen einschränken.

Neben verschiedenen Wirtschaftsakteuren und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen (wie etwa Gewerkschaften oder Bildungsakteure) leisten auch die am Gemeinwohl ausgerichteten NGOs einen Beitrag zur demokratischen Debatte in unserem Land. Im Gegensatz zu VertreterInnen der Wirtschaft, die in der Regel für ihre Eigeninteressen lobbyieren, setzen sich diese NGOs gemäss ihrem Mandat für gemeinnützige Umwelt- oder soziale Anliegen ein. Finanziert wird der politische Einsatz aus Mitgliederbeiträgen sowie aus für spezifische politische Zwecke gespendeten Geldern.

Während verschiedene bürgerliche PolitikerInnen in den Verwaltungsräten der Privatwirtschaft sitzen, sich immer wieder auf Lobbyveranstaltungen der Wirtschaftsverbände zeigen und sich häufig vehement gegen grössere Transparenz bei den Parteispenden wehren (da dann wohl gewisse Verbindungen noch offensichtlicher würden), sollen nun bei den NGOs in der Entwicklungszusammenarbeit eventuelle politische Verbindungen und Interessensvertretungen genau durchleuchtet werden. Gleichzeitig scheinen sich dieselben PolitikerInnen, die diesen NGOs einen politischen Maulkorb verpassen wollen, nicht daran zu stören, dass andere Akteure und Verbände, die von staatlichen Subventionen und weiteren öffentlichen Beiträgen profitieren, ebenfalls Informationskampagnen lancieren und sich in Abstimmungskämpfe einmischen.

Ein generelles «Politikverbot» für NGOs, welche Bundesgelder erhalten, würde wohl effektiv viele kritische Stimmen zum Verstummen bringen und die Übermacht der Wirtschaftslobbyisten festigen. Auch wenn einige bürgerliche PolitikerInnen sich dies wünschen mögen, wäre es für ein Land, das gerne seine Demokratie, Weltoffenheit und humanitäre Tradition betont, eine Bankrotterklärung. Gleichzeitig müsste man bei einem Politikverbot für NGOs konsequenterweise auch alle anderen staatlichen Beiträge und Subventionen dahingehend untersuchen, ob deren EmpfängerInnen politisch aktiv sind, und auch diese staatlichen Beiträge gegebenenfalls streichen. Das wäre wohl kaum im Interesse der betreffenden PolitikerInnen.

Im Anschluss an die KVI-Abstimmung wurde aber nicht nur die politische Arbeit der NGOs stark kritisiert, sondern auch die Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit im Inland geriet ins Kreuzfeuer. So verkündete die DEZA (vermutlich auf Druck des Departementsvorstehers) im Dezember äusserst kurzfristig, dass sie per sofort die Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit der NGOs im Inland nicht mehr mitfinanzieren könne. Dieser Entscheid kam umso überraschender, als die DEZA erst ein Jahr zuvor neue Richtlinien zur Zusammenarbeit mit den NGOs verabschiedet hatte, die unter anderem festhalten, dass eine wichtige Aufgabe der Schweizer NGOs darin besteht, «die Schweizer Öffentlichkeit, dabei insbesondere junge Menschen, über globale Herausforderungen aufzuklären und für die enge Verknüpfung von Frieden, Sicherheit, nachhaltiger Entwicklung und Wohlstand zu sensibilisieren».

Sensibilisierung und Bildung zu Themen der nachhaltigen Entwicklung (inklusive der Entwicklungszusammenarbeit) ist zudem eine zentrale Komponente der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die auch die Schweiz unterzeichnet hat. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen (Sustainable Development Goals, SDGs) richtet sich an alle Länder, nicht nur an die Entwicklungsländer. Sie beinhaltet einen Paradigmenwechsel in der internationalen Zusammenarbeit, indem sie alle Länder dazu auffordert, sämtliche Politikbereiche nachhaltig zu gestalten und dabei auch die globalen Verflechtungen zu berücksichtigen. Die Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit ist unerlässlich für die Erreichung der SDGs: SDG 4 verlangt beispielsweise von allen Ländern bis 2030, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben. Dies beinhaltet die Bildung in Bezug auf Menschenrechte, nachhaltige Lebensweisen, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt sowie den Beitrag der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung. Auch in der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 (SNE) der Schweiz, deren Vernehmlassung kürzlich abgeschlossen worden ist, spielt Bildung für Nachhaltige Entwicklung eine wichtige Rolle.

Auch wenn die NGOs nach wie vor Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit im Inland betreiben dürfen (insofern sie dazu anderweitig Geld mobilisieren können), kommt der offizielle Ausschluss von Bildung und Sensibilisierung aus den DEZA-Programmverträgen mit den NGOs einem massiven Rückschritt im Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit gleich. Die NGOs sollen sich zukünftig – wie auch Nationalrätin Schneider-Schneiter dies wünscht – wieder auf die «Hilfe» im Ausland fokussieren und es unterlassen, auf globale Zusammenhänge hinzuweisen. So dürfen die NGOs beispielsweise in der Elfenbeinküste Kampagnen gegen Kinderarbeit durchführen, sollen aber unerwähnt lassen, dass auch Schweizer Konzerne massiv von der Kinderarbeit profitieren; sie dürfen in Tansania Brunnen bauen, sollen aber nicht darüber berichten, dass es der verantwortungslose Minenbau multinationaler Konzerne ist, welcher massiv zum Wassermangel beiträgt; sie dürfen sich in Bangladesch um Opfer der Klimakrise kümmern, aber ohne dabei den Bogen zu schlagen, dass auch unser Lebensstil, unser Finanzplatz und unsere Industrie massiv zur Klimaerwärmung beitragen.

Der OECD Entwicklungshilfeausschuss (OECD-DAC) hat die Schweizerische Entwicklungszusammenarbeit 2019 in einem sogenannten Peer Review-Verfahren beurteilt und verschiedene Verbesserungsvorschläge gemacht . An erster Stelle bemängelt die OECD die fehlende Analyse und vor allem die fehlende Debatte zu den Auswirkungen der Schweizer Innenpolitik (etwa der Finanz-, Landwirtschafts- oder Handelspolitik) auf die Entwicklungsländer. Sie fordert die Schweiz auf, entsprechende «Analysen zu verbreiten und zu diskutieren, sowohl in der Regierung als auch in der breiteren Schweizer Gesellschaft». Gleichzeitig stellt die OECD fest, dass die Schweiz weiterhin schlecht dasteht in Bezug auf die Kommunikation und Sensibilisierung der Bevölkerung zu Themen der Entwicklungszusammenarbeit. Sie fordert daher das Aussendepartement (EDA) dazu auf, Kommunikations- und Sensibilisierungsstrategien für ihr Entwicklungsprogramm zu finanzieren und umzusetzen. Es soll der DEZA ermöglichen, proaktiv zu kommunizieren, um die politische und öffentliche Unterstützung für die Entwicklungszusammenarbeit zu stärken.

Mit dem kürzlich gefällten Entscheid bewegt sich das EDA allerdings in die entgegengesetzte Richtung, wie auch Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey in einem Meinungsbeitrag der «Weltwoche» moniert. Die DEZA wird in Kommunikationsfragen weiterhin bevormundet, und die NGOs sollen möglichst nicht über Fragen der Politikkohärenz kommunizieren. Bleibt zu hoffen, im Parlament möge sich die Einsicht durchsetzen, dass die Schweizer Demokratie von einer aufgeklärten, gut informierten und politisch aktiven Bevölkerung und einer starken Zivilgesellschaft nur profitieren kann.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

23.03.2021, Internationale Zusammenarbeit

Die Konzernverantwortungsinitiative ist im November knapp am Ständemehr gescheitert, die konservativen Wirtschaftsverbände konnten aufatmen. Trotzdem kam die Retourkutsche: Chronik eines politischen Angriffs auf die Nichtregierungsorganisationen.

Noch selten hat eine Volksinitiative für so viel Furore gesorgt wie die Konzernverantwortungsinitiative (KVI). Schon Monate, gar Jahre vor der Abstimmung stand sie immer wieder in den Schlagzeilen und war auch dank der orangen Fahnen und der vielfältigen Aktivitäten zahlreicher Lokalkomitees bei der Bevölkerung sehr präsent. Zum ersten Mal in der Schweizer Politgeschichte zog eine breit abgestützte Koalition aus 130 NGOs, zahlreichen KirchenvertreterInnen, WirtschaftsvertreterInnen, ParlamentarierInnen aus allen politischen Parteien sowie Tausenden von Freiwilligen am gleichen Strick. Auch wenn die Initiative schlussendlich am Ständemehr scheiterte, zeigte sie doch, was die Zivilgesellschaft und allen voran die NGOs erreichen können, wenn sie ihre Kräfte bündeln. Was eigentlich als positives Zeichen einer lebendigen Demokratie und einer interessierten Bevölkerung gedeutet werden könnte, scheint jedoch nicht allen zu passen.

Schon bevor es zur Abstimmung kam, reichte Ruedi Noser (FDP-Ständerat und KVI-Gegner der ersten Stunde) eine Motion ein, mit der er den Bund beauftragte zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung bei gemeinnützig tätigen Organisationen (sprich NGOs), die sich politisch engagieren, noch gegeben seien oder ob die Steuerbefreiung andernfalls aufzuheben sei. Der Bundesrat beantragt allerdings in seiner rechtlich fundierten Antwort die Ablehnung dieser Motion. Er hält fest, welche Tätigkeiten als das Gemeinwohl fördernd gelten, namentlich «die soziale Fürsorge, die Kunst und Wissenschaft, der Unterricht, die Förderung der Menschenrechte, der Heimat-, Natur- und Tierschutz sowie die Entwicklungshilfe». Gleichzeitig zeigt er auf, dass sich bei «steuerbefreiten Organisationen auch Schnittstellen zu politischen Themen ergeben (so z. B. bei Umweltorganisationen, Behindertenorganisationen, Gesundheitsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen etc.)». Der Bundesrat hält zudem fest, dass «die materielle oder ideelle Unterstützung von Initiativen oder Referenden einer Steuerbefreiung grundsätzlich nicht entgegenstehen». Die Motion wird nun zuerst in der ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) diskutiert, bevor sie im Ständerat wieder aufgenommen wird.

Nach der KVI-Abstimmung ging ein Sturm im Parlament los, und es hagelte eine Reihe von Fragen, Interpellationen, Postulaten und Motionen, die allesamt die politische Rolle der NGOs in Frage stellen. So verlangt etwa Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) in einem Postulat vom Bundesrat einen Bericht zur Frage, welche NGO-Tätigkeiten mit welchen Mitteln auf Basis welcher gesetzlichen Grundlage finanziert werden und welche politischen VertreterInnen in den Steuerungsorganen Einsitz nehmen. Begründet wird ihr Vorstoss damit, dass sich «Entwicklungshilfeorganisationen immer mehr mit entwicklungspolitischen Forderungen im Inland, statt mit konkreter Entwicklungshilfe im Ausland beschäftigen». Eine Motion von Nationalrat Hans-Peter Portmann (FDP) verlangt vom Bundesrat die Überprüfung der staatlichen Unterstützungen an Projekte der internationalen Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich an politischen Kampagnen beteiligt haben, und diese Unterstützung bei Bedarf einzustellen.

Eine kritische Diskussion über die politische Rolle von wirtschaftsnahen Verbänden und Think Tanks, die als nicht-staatliche Akteure eigentlich ebenfalls zu den NGOs gehören, soll mit diesen Vorstössen anscheinend vermieden werden. Es ist darum ausdrücklich nur von NGOs im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit die Rede. Nur: Die politische Arbeit der NGOs mit Geldern der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) war schon immer vertraglich ausgeschlossen. Es macht Sinn, dass der Bund keine Steuergelder in politische Kampagnen stecken will – ein generelles Politikverbot für NGOs, die Bundesgelder erhalten, wäre aber ebenso absurd wie höchst problematisch.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel

01.10.2020, Internationale Zusammenarbeit

Alliance Sud hat mit ihren Träger- und Partnerorganisationen ein Manifest für eine verantwortungsvolle Kommunikation der internationalen Zusammenarbeit erarbeitet. Hier erfahren Sie mehr darüber.

Der britische Songwriter Ed Sheeran in Liberia: Immer wieder stellen sich Prominente für gute Zwecke (und Bilder) zur Verfügung, auch in der Schweiz. Dadurch wird ein paternalistisches Entwicklungsverständnis zementiert.

© Foto: Comic Relief.

Nebst Medien und Politik prägen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit und ihrem Fundraising die öffentliche Wahrnehmung des globalen Südens. Dabei werden in der Kommunikation immer wieder auch Stereotype reproduziert: Paternalistische Entwicklungsbilder vermitteln, dass die entwickelten Länder den «unterentwickelten» Ländern zeigen, wie man es richtig macht. Menschen des globalen Südens werden als Objekte und EmpfängerInnen von Hilfe oder Unterstützung dargestellt, Entwicklungsorganisationen und ihre MitarbeiterInnen dagegen als handelnde Subjekte und ExpertInnen.

Bei verschiedenen Kommunikationsaktivitäten wird der Kontext, in welchem Entwicklungszusammenarbeit stattfindet, selten thematisiert, insbesondere die strukturellen Ursachen von Armut und Ausgrenzung. Auch die systemischen Zusammenhänge, d. h. die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen, kommen oft zu kurz. Als Resultat bestehen in der Öffentlichkeit wenig konkrete Vorstellungen darüber, wie Entwicklungszusammenarbeit funktioniert und wirkt. Zwischen entwicklungspolitischer Kampagnenarbeit und Spendenwerbung entstehen zudem vielfach Widersprüche und Inkonsistenzen; sie drohen das Vertrauen in die NGOs zu erodieren.

Das vorliegende Manifest bietet eine Orientierungshilfe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NGOs der internationalen Zusammenarbeit. Den Kern bilden brancheninterne Leitlinien für verantwortungsvolle Kommunikation in der internationalen Zusammenarbeit, die als Selbstverpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit dienen. Ziel ist nicht die Perfektion, sondern eine selbstkritische und transparente Reflexion über die eigene Kommunikationsarbeit.

Auch weitere Organisationen, die in der internationalen Zusammenarbeit tätig sind, können das Manifest unterzeichnen und als Leitfaden für die eigene Kommunikation nutzen. Dafür melden Sie sich direkt beim Kommunikationsverantwortlichen von Alliance Sud (marco.faehndrich@alliancesud.ch).

Artikel teilen

Meinung

29.09.2022, Internationale Zusammenarbeit

Die UNO stellt für 2020 oder 2021 eine Verschlechterung des «Index der menschlichen Entwicklung» in 90 Prozent aller Länder fest. Die Welt steht in Flammen oder ist unter Wasser und die Schweiz diskutiert über Neutralität statt über Solidarität.

© Parlamentsdienste, 3003 Bern

Cassis, Pfister, Blocher: Alle drei Herren versuchen mit einem Adjektiv vor dem N-Wort zu trumpfen. Bevor wir zu den Adjektiven kommen das Substantiv. Die Neutralität der Schweiz war lebenswichtig, solange Nachbarstaaten Krieg führten. Das war im Deutsch-Französischen Krieg von 1871 so und erst recht im Ersten Weltkrieg, als unterschiedliche Sympathien für die Kriegspartien das Land spalteten.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Neutralität bekanntermassen flankiert von einem weiteren Element: Der Geschäftemacherei mit Kriegsparteien. Schweizer Firmen lieferten bis 1944 grosse Mengen an Rüstungsgütern an Nazi-Deutschland. Im Krieg konnte man dazu noch von einer Notlage sprechen, aber danach blieb die Geschäftemacherei, während die Neutralität zu deren wohlfeilem Mäntelchen mutierte. «Neutralität», verstanden als «wir machen mit allen Geschäften und scheren uns nicht um Sanktionen», war einer der drei Gründe (neben Finanzplatz und Steuergesetzen), warum die Schweiz zur global dominierenden Drehscheibe des Rohstoffhandels aufstieg.

Als Nicht-Uno-Mitglied hielt sich die Schweiz nicht an Uno-Sanktionen, etwa gegen Rhodesien (heute Simbabwe) oder Apartheid-Südafrika. Marc Rich, der Pate des Schweizer Rohstoffhandels, dessen Firma zu Glencore wurde und dessen «Rich-Boys» Firmen wie Trafigura gründeten, bezeichnete seine Öl-Geschäfte mit dem Unrechtsregime im südlichen Afrika als sein «wichtigstes und profitabelstes Geschäft». Die Getreidehändler an den Gestaden des Genfersees profitierten aber auch vom Getreideembargo der USA gegen die Sowjetunion und sprangen dort in die Lücke, obwohl die Schweiz im Kalten Krieg ideologisch und praktisch (siehe Crypto-Affäre) ganz und gar nicht neutral war.

Nun zu den Adjektiven: Die «kooperative Neutralität» von Ignazio Cassis hätte die Geschäftemacherei relativiert, indem sie den neuen Status quo seit der russischen Invasion (EU-Sanktionen werden übernommen) festgeschrieben hätte. Doch der Bundesrat erteilte dem Adjektiv des Bundespräsidenten eine Abfuhr.

Weniger klar ist die «dezisionistische (Auffassung von) Neutralität» von Mitte-Präsident Gerhard Pfister. Liest man sein Interview in der Zeitung Le Temps, beschränken «Menschenrechte, Demokratie und freie Meinungsäusserung» die Geschäftemacherei. Gemäss Interview mit den Tamedia-Zeitungen geht es eher um die Werte des «westlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells», also «Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit des Privateigentums und soziale Wohlfahrt».

Die «integrale Neutralität» von alt Bundesrat Christoph Blocher will zurück zur absoluten Geschäftemacherei. Diese verteidigte er einst bereits gegen die Apartheid-KritikerInnen. Die von ihm gegründete und präsidierte «Arbeitsgruppe südliches Afrika» (ASA) wetterte gegen Sanktionen und gab südafrikanischen Rechtspolitikern und Militärs eine Plattform für ihre menschenverachtenden Botschaften. Die ASA organisierte auch Propagandareisen: «Auf den Spuren der Buren».

Auch ich hätte noch Adjektive anzubringen, denn was der Schweiz am besten anstünde, wäre eine «mitfühlende (Flüchtlinge) und weltverträgliche (Menschenrechte vor Geschäftemacherei) Neutralität».

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

03.10.2022, Internationale Zusammenarbeit

Die ehemalige Nationalrätin Regula Rytz setzt ihr Engagement auf der internationalen Ebene fort – als neue Präsidentin von Helvetas. Die aktuellen multiplen Krisen betrachtet sie auch als Chance für die globale Zusammenarbeit.

Interview von Kristina Lanz, Andreas Missbach und Marco Fähndrich

Bis im Frühling waren Sie noch im Nationalrat, seit Juni sind Sie die neue Präsidentin von Helvetas. Was reizt Sie am meisten an Ihrer neuen Funktion?

Regula Rytz: Die Welt wird von Krisen durchgeschüttelt. Ich mache mir grosse Sorgen über die sozialen Folgen; hier in der Schweiz und vor allem dort, wo die Menschen seit langem kämpfen müssen, um zu überleben oder um ein Dach über dem Kopf zu haben. Helvetas bringt konkrete Verbesserungen. Das ist mir wichtiger denn je.

Werden Sie aus dem politischen Alltag im Bundeshaus etwas vermissen?

Die Arbeit in den Kommissionen, also dort, wo man mit KollegInnen aus anderen Parteien nach Lösungen sucht. Die zunehmende Polarisierung dagegen werde ich nicht vermissen. Ich freue mich, in einem Bereich tätig zu sein, wo man kooperativ zusammenarbeitet.

Gibt es Länder im Globalen Süden, zu denen Sie einen persönlichen Bezug haben?

Mein Mann war als Kind mit seinen Eltern in Nepal, wo sie für die Vorgänger-Organisation der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) gearbeitet haben. Auch Helvetas war damals schon dort. Ich selber konnte Nepal dreimal besuchen und habe gesehen, wie sich die Entwicklungszusammenarbeit im Laufe der Jahre verändert hat. Früher hat man vor allem in Infrastrukturprojekte wie Strassen investiert; heute wird viel stärker auch die lokale Wirtschaft gefördert, zum Beispiel durch die Berufsbildung.

Wird sich Helvetas in Zukunft noch stärker politisch im Inland engagieren?

Dafür gibt es Alliance Sud und die macht eine hervorragende Arbeit. Unser Schwerpunkt bleibt die Arbeit vor Ort: Wir arbeiten mit der DEZA und lokalen Behörden zusammen, aber auch mit lokalen NGO und dem Privatsektor. Seit jeher gehört es zudem zu unserem Selbstverständnis, die Schweizer Bevölkerung für globale Zusammenhänge zu sensibilisieren und mehr Politikkohärenz einzufordern.

Sie sind auch im Stiftungsrat der Fondation «Gobat pour la Paix». Was kann uns Albert Gobat, vergessener Friedensnobelpreisträger und ehemaliger Berner Regierungsrat, in Zeiten des Krieges heute noch lehren?

Albert Gobat hat vor dem ersten Weltkrieg die interparlamentarische Union ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen aus allen Ländern und Parteien zusammenzubringen und eine Eskalation zu verhindern. Das zeigt t uns, dass es immer Menschen gibt, die einen Weg suchen, um Konflikte friedlich und konstruktiv zu lösen. Das brauchen wir heute mehr denn je. Gobat kam übrigens aus der liberalen Partei und kann auch für die heutige FDP ein Vorbild sein.

Sie meinen für den heutigen Aussenminister und Bundespräsidenten Ignazio Cassis? Wenn man ihm zuhört, hat man ja das Gefühl, dass die Schweiz Weltklasse sei…

Das hängt davon ab, von welcher Schweiz wir reden. Ich finde es bemerkenswert, wie gross die Solidarität in der Bevölkerung ist, bei den Spenden oder in den Gastfamilien der ukrainischen Kriegsvertriebenen. Auch die Politik hat gehandelt: So hat sich der Bund den Sanktionen angeschlossen und bisher über 100 Millionen Franken für die humanitäre Hilfe bereitgestellt. Natürlich könnte und müsste man aber mehr tun, insbesondere bei der Umsetzung der Sanktionen. Auch die Lugano-Konferenz für den Wiederaufbau der Ukraine war ein positives Signal. Aber nun sollte sich die Schweiz aktiv an der europäischen Wiederaufbau-Plattform beteiligen.

Die internationale Konferenz gegen die Hungerkrise, die im Juni in Berlin stattfand, hat Aussenminister Cassis geschwänzt: Gibt es ein Risiko, dass andere Krisen wie die Hunger- oder die Klimakrise vergessen gehen?

Es stimmt zwar, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich auf den Krieg in der Ukraine konzentriert, weil er eine globale Dimension hat und eine Atommacht betrifft. Aber die Hunger- und Klimakrise sind in ihrer Dramatik nicht zu übersehen. Es ist den Menschen hier immer mehr bewusst, dass alles zusammenhängt. Laut einer Studie der ETH ist deshalb eine Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, dass die internationale Zusammenarbeit ausgebaut werden sollte. Sie bringt Stabilität und Zukunftsperspektiven.

Die Menschen sind solidarisch, nicht aber das Parlament, welches die Ausgaben für die Armee deutlich erhöhen will. In den nächsten Jahren könnte es wegen der Schuldenbremse dadurch zu Sparpassnahmen bei der internationalen Zusammenarbeit kommen. Was kann die Zivilgesellschaft dagegen tun?

Die finanziellen Herausforderungen sind gross, da sich die Krisen überlagern. Unsere Aufgabe besteht darin aufzuzeigen, dass die Entwicklungszusammenarbeit in dieser Situation gestärkt und nicht geschwächt werden soll. Wenn wir nicht genug gegen globale Armut und Hunger tun, dann werden die Folgekosten enorm sein. Vergessen wir nicht: Die Schweiz hat das 0,7%-Ziel immer noch nicht erreicht.

Im nächsten Jahr finden eidgenössische Wahlen statt. Können globale Themen da eine Rolle spielen?

Ich hoffe und erwarte, dass die Parteien die globalen Risiken thematisieren, weil sie uns alle betreffen. Alles, was heute in der Welt passiert, hat auch etwas mit uns zu tun. Das hat die Corona-Pandemie klar vor Augen geführt. Wir leben heute in einer stark vernetzten Welt, in der es ohne eine Stärkung der globalen Chancengleichheit nicht mehr geht.

Wo sehen Sie derzeit die grössten Herausforderungen der internationalen Zusammenarbeit?

Durch die Häufung von gewalttätigen Konflikten und extremen Klimaereignissen – man denke nur an Pakistan – ist die humanitäre Hilfe stark gefordert. Sie rettet Leben und sichert kurzfristig die Grundbedürfnisse der Menschen. Gleichzeitig dürfen die langfristige Entwicklungszusammenarbeit und die Friedensförderung nicht auf der Strecke bleiben. Denn nur sie ermöglichen nachhaltige Perspektiven und faire Chancen für alle, so dass sich die Menschen aus der Armut befreien können. Helvetas verknüpft diese Ebenen. Wir sorgen zum Beispiel in Flüchtlingslagern nicht nur für Nothilfe, sondern auch für Bildungsmöglichkeiten.

Immer wieder wird kritisiert, dass die Entwicklungszusammenarbeit der sogenannten «white saviours» (weisse Retter) postkoloniale Muster weiterführt. Trifft das auch auf die Schweiz zu?

Die Kritik betrifft weniger die Schweizer als vielmehr die grossen internationalen Organisationen. Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit dagegen ist vor Ort verankert. Auch Helvetas arbeitet seit jeher eng mit lokalen Partnern und der Bevölkerung zusammen.

Könnte man aber die wichtige Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen nicht besser kommunizieren?

Durchaus. Aber wir zeigen schon heute transparent auf, was unsere Arbeit bewirkt und welche zentrale Rolle die lokale Bevölkerung dabei spielt.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor ein? Ist sie eher eine Chance oder ein Risiko?

Das war immer schon ein Schwerpunkt der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Auch wir haben in zahlreichen Ländern sehr gute Erfahrungen gemacht beim Fördern von kleinen und mittleren Unternehmen und von lokalen Wertschöpfungsketten. Was entscheidend ist, sind die Spielregeln: Wenn alle Unternehmen Arbeits- und Umweltrechte respektieren, dann reduzieren sich auch die Ungerechtigkeiten. Gerade die internationalen Konzerne haben hier eine enorme Hebelwirkung.

Und welche Rolle spielt die Politik dabei?

Es ist für die Schweizer Bevölkerung selbstverständlich, dass sich Schweizer Unternehmen auch im Ausland an Umweltstandards und Menschenrechte halten sollen. Das hat die Diskussion über die Konzernverantwortungsinitiative gezeigt. Wenn der Bundesrat seine Versprechen ernst nimmt, dann muss die Schweiz im Bereich Aufsicht und Haftung endlich nachziehen.

Wenig Wirkung zeitigte bisher die Agenda 2030 mit ihren nachhaltigen Entwicklungszielen: In der Schweiz ist sie kaum bekannt und immer häufiger wird sie von den Unternehmen zum «Greenwashing» instrumentalisiert. Sollten wir uns vielleicht eher auf die Umsetzung einzelner Ziele konzentrieren?

Die Menschen fühlen sich in der Regel durch konkrete Themen angesprochen. Deshalb macht es sicher Sinn, die einzelnen Ziele sichtbar zu machen. Wenn andere Länder wegen der Klimakrise zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, genügend Nahrungsmittel bereitzustellen, ist das auch für uns in der Schweiz ein Problem. Die Lösung liegt in der Verbindung von globaler und nationaler Ernährungspolitik.

Und wie bringen wir die Schweiz dazu, in der Klimaaussenpolitik mehr Verantwortung zu übernehmen?

Wir müssen aufzeigen, wie gross unser Fussabdruck und wie gross der Einfluss des Schweizer Finanz- und Rohstoffhandelsplatzes sind. Leider können viele negativen Folgen nicht mehr abgewendet werden. Die Schweiz steht hier in der Verantwortung: Sie muss die ärmsten Länder bei Schutz- und Anpassungs-Massnahmen besser unterstützen. Das geht nicht ohne zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten.

Sind die heutigen Krisen eine Chance für unsere Arbeit?

Paradoxerweise schon: Die zunehmende Sichtbarkeit der Probleme kann dazu führen, dass die Handlungsbereitschaft wächst. Wenn plötzlich die Lieferketten stocken, wenn Lebensmittel fehlen und es zu Energieengpässen kommt, dann gibt es nur einen einzigen Ausweg: mehr Kooperation, Gerechtigkeit und faire Chancen. Aufzeigen und klarmachen, was die Entwicklungszusammenarbeit bewirken kann, das ist das Gebot der Stunde.

Die meisten Menschen in der Schweiz machen sich aber eher Sorgen um die eigene Altersvorsorge oder um die steigenden Gesundheitskosten als um die Situation beispielsweise in Ostafrika…

Unsere Lebensqualität hängt auch davon ab, wie es den Menschen in den ärmsten Ländern geht. Eine Welt, in der viele Menschen VerliererInnen sind, ist eine ungemütliche Welt. Eine Welt, in der viele Menschen nichts mehr zu verlieren haben, ist eine gefährliche Welt. Als Historikerin weiss ich, dass es gerade in Krisenzeiten oft zu Gewaltausbrüchen kommt. Umso wichtiger ist die internationale Solidarität. Sie ist die Voraussetzung für Frieden und Stabilität.

Und was sagen Sie den Jugendlichen, die jegliche Hoffnung verloren haben?

Ich bin ein Kind des Kalten Krieges: Als ich 20 Jahre alt war, habe ich jeden Tag mit einem Atomkrieg gerechnet; das hat mich angespornt, mich politisch zu engagieren. Aus Erfahrung weiss ich: Hartnäckiges Engagement lohnt sich und es gibt viele positive Entwicklungen und Lösungen.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

05.12.2022, Internationale Zusammenarbeit

Machtungleichheit ist in der Entwicklungszusammenarbeit immer noch ein grosses Problem. Ein Wandel findet dort statt, wo auch ernsthaft über die Dekolonisierung reflektiert wird.

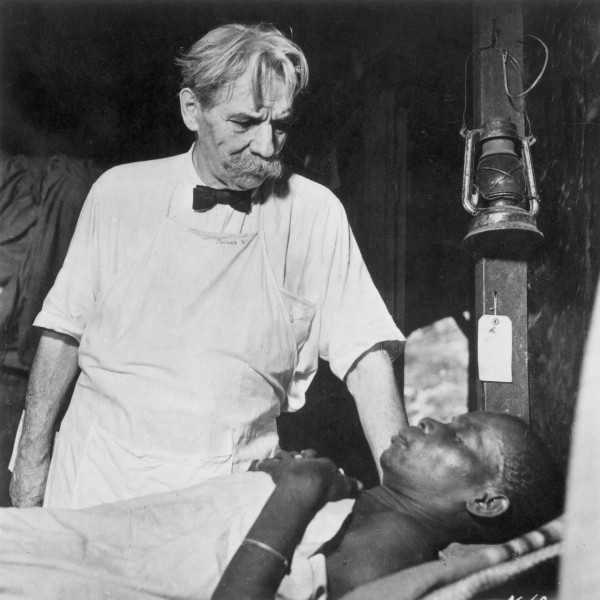

Die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) hat sich in den letzten 30 Jahren stark gewandelt. Trotz verschiedener Fortschritte besteht in den Köpfen vieler Menschen nach wie vor ein stark kolonial geprägtes Verständnis von EZA: auf der einen Seite die meist dunkelhäutigen, von Armut betroffenen Menschen, die es anscheinend nicht schaffen, sich aus eigener Initiative aus der Armut zu befreien; auf der anderen Seite die überwiegend weissen, altruistischen HelferInnen, die ihr Wissen und Know-how so gut es geht nutzen, um den Armen zu helfen.

Dieses (Selbst-)verständnis zu korrigieren sowie die Definitions- und Entscheidungsmacht über Entwicklung vom Norden in den Süden zu verschieben, steht im Zentrum der Debatte rund um die Dekolonisierung der Entwicklungszusammenarbeit (decolonizing aid), welche in den letzten Jahren stark an Fahrt aufgenommen hat. Lanciert von humanitären Organisationen im globalen Süden, wird sie mittlerweile auch in der Wissenschaft breit geführt und hat längst Einzug gehalten in die Arbeit vieler internationaler Nichtregierungsorganisationen (NGOs).

In diesem Artikel stehen drei Aspekte im Vordergrund, die zentral sind für ein neues, de-koloniales Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit: Die geschichtliche und politische Einbettung der EZA, die Überarbeitung des Bilds, das von der EZA vermittelt wird, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Zusammenarbeit.

1949 sprach der US-amerikanische Präsident Truman das erste Mal in einer Ansprache an die Nation davon, dass die reichen, «entwickelten» Nationen ihren Fortschritt nutzen müssten, um den ärmeren «unterentwickelten» Ländern bei ihrer Entwicklung beizustehen. Es sei nun an den ärmeren Ländern, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und sich mit Hilfe der reicheren Nationen deren Lebensstandard anzunähern. Während es Truman dabei vor allem darum ging, dem aufkommenden Kommunismus in den ärmeren Ländern Einhalt zu gebieten, wurde das Konzept auch von den europäischen Kolonialmächten übernommen. So konnte der europäische Einfluss auch in den inzwischen unabhängigen Staaten bewahrt und gleichzeitig ein Deckmantel der altruistischen Hilfe über die Gräuel der Kolonialzeit gelegt werden.

Auch die vom Westen propagierten entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen waren von Anfang an darauf angelegt, politischen Einfluss zu wahren und westlichen Firmen und Regierungen den Zugang zu den unentbehrlichen Rohstoffen und Ressourcen der ärmeren Länder offenzuhalten. Oft war die sogenannte Entwicklungshilfe auch an Bedingungen geknüpft, die den westlichen Firmen einen Absatzmarkt in den ärmeren Ländern garantierten; für diese gebundene Hilfe hat sich der Begriff tied aid etabliert.

Im Bereich der globalen Wirtschaftspolitik spielten ab den 60er Jahren auch die vom Westen dominierten globalen Finanzinstitutionen (Weltbank und IWF) eine zentrale Rolle. Nachdem sich viele der neu unabhängigen Regierungen in den 60er und 70er Jahren für den Bau von grossen (oftmals exportorientierten) Infrastrukturprojekten massiv bei der Weltbank und dem IWF verschuldet hatten, wurden neue Kredite in den 80er Jahren an strikte Konditionen zur Marktöffnung und Handelsliberalisierung geknüpft. Während diese sogenannten Strukturanpassungsprogramme (SAPs) die globale Wirtschaftsliberalisierung vorantrieben, stiegen Armut und Hunger in den meisten «strukturangepassten» Ländern in dieser Zeitspanne massiv an. Gleichzeitig entstanden viele NGOs, die neu Aufgaben der durch die SAPs geschwächten Staaten übernahmen, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Gesundheit oder Wasserversorgung.

Erst in den 90er Jahren kam es aufgrund massiver zivilgesellschaftlicher Proteste an der Politik von Weltbank und IWF sowie vermehrter interner und externer Kritik an der top-down-Agenda der sogenannten Entwicklungshilfe und der verfehlten Armutsreduktion zu einer ersten Phase der Selbstreflektion. Themen wie Menschenrechten, Gouvernanz und politischer Kontextanalyse wurden fortan mehr Platz eingeräumt und messbare Armutsreduktion stand nun explizit im Zentrum. Aber auch die Koordination unter den Geberländern und die Zusammenarbeit mit verschiedenen AkteurInnen im globalen Süden (von Regierungen bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen) gewannen an Relevanz. So wurde nun zumindest offiziell auch nicht mehr von Entwicklungshilfe gesprochen, sondern neu von Entwicklungszusammenarbeit.

Auch wenn in der heutigen EZA das Prinzip der tied aid verpönt ist, wenn bei der Zusammenarbeit mit Staaten vielmehr auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit geachtet wird, und das Prinzip der «Zusammenarbeit» an Gewicht gewonnen hat, bleibt das kolonialistisch geprägte Bild der «white saviours» (weisse RetterInnen) bestehen; die Überzeugung, dass Entwicklung etwas Lineares ist und dass wir in den westlichen Industrieländern mit Hilfe von Fleiss, Intelligenz und Innovation den Idealzustand von Entwicklung erreicht haben. Vergessen sind Sklaverei, Imperialismus und Kolonialismus sowie bis heute anhaltende, ungerechte globale Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, ohne die es den westlichen Wohlstand in der heutigen Form nicht gäbe.

Bewusst oder unbewusst zementiert auch die heutige EZA durch ihre Kommunikations- und Fundraising-Aktivitäten oftmals ein veraltetes Entwicklungsbild – geprägt von Armutsstereotypen, weissen RetterInnen und fehlender Kontextualisierung. In einem kürzlich veröffentlichten offenen Brief sprechen 93 ukrainische Organisationen und über 100 Individuen Klartext und fordern internationale Organisationen und NGOs auf: «Hört auf, in unserem Namen zu sprechen, und hört auf, Erzählungen so zu steuern, dass sie eure eigenen institutionellen Interessen fördern!» Auch die in der EZA genutzte Sprache kann diese Bilder verstärken – so impliziert das oft genutzte capacity building fehlendes Wissen und Kapazität lokaler Menschen und Organisationen. Die unter dem Mantel von Alliance Sud vereinten NGOs haben dieses Problem erkannt und gemeinsam ein Manifest für eine verantwortungsvolle Kommunikation der internationalen Zusammenarbeit lanciert.

Neben der dringend nötigen Überarbeitung der Bilder und Narrative, die die EZA vermittelt, werden in der aktuellen Dekolonisierungsdebatte auch die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen den westlichen Gebern und den lokalen Empfängern kritisiert. Gerade zivilgesellschaftliche Organisationen im Süden, welche in vielen Bereichen – vom Schutz der Menschenrechte über Korruptionsbekämpfung, Umweltschutz und Armutsbekämpfung – wichtige Arbeit leisten, fühlen sich in der aktuellen EZA marginalisiert. Sie bemängeln, dass Entscheide grösstenteils im Westen gefällt werden und sie oft als blosse Implementierungspartner der im Westen definierten Projekte agieren, dass ihnen kein Vertrauen entgegengebracht und ihr lokales Wissen kaum wertgeschätzt wird.

Tatsächlich wird der internationale Entwicklungssektor nach wie vor von westlichen «ExpertInnen» dominiert und es bestehen grosse Disparitäten nicht nur in den Gehältern von Expats und lokalen Mitarbeitenden, sondern auch in deren Entscheidungs- und Handlungskompetenzen. Eine 2019 veröffentlichte OECD-Studie zeigt zudem, dass nur etwa 1% der gesamten bilateralen Entwicklungsgelder direkt an lokale Organisationen in den Entwicklungsländern floss. Die Studie zeigt auch, dass zivilgesellschaftliche Organisationen präferentiell als Umsetzungspartnerinnen für Projekte und Prioritäten der Geberländer eingesetzt und nur selten als eigenständige EntwicklungsakteurInnen angesehen werden. Komplizierte bürokratische Prozeduren und Vorgaben erschweren den Zugang zu Finanzierung gerade für kleinere, lokale Organisationen massiv.

Die decolonizing aid-Debatte ist wichtig, zeigt sie doch auf, dass auch die EZA nicht frei ist von überholten kolonialen Denk- und Verhaltensmustern. Allerdings ist es auch in dieser Debatte wichtig, nicht zu pauschalisieren. Die Geschichte der Weltbank und des IWF ist eine andere als die Geschichte der UNO, der bilateralen EZA oder der NGOs. Und auch wenn die EZA als Ganzes noch weit entfernt ist von einer komplett dekolonisierten Zusammenarbeit auf Augenhöhe, hat sich doch in den letzten Jahren Vieles zum Positiven verändert. Menschenrechte und Demokratisierung sind wichtiger geworden, die Lokalisierung und auch die Dekolonisierung der EZA werden heute auf verschiedenen Ebenen ernsthaft diskutiert und vorangetrieben. So stellen verschiedene NGOs in ihren Auslandbüros hauptsächlich lokale MitarbeiterInnen ein oder arbeiten ausschliesslich mit lokalen Organisationen zusammen, nach dem Prinzip locally led and globally connected. Zudem ist die Arbeit verschiedener internationaler Organisationen und NGOs politischer geworden: Gemeinsam mit NGOs im Süden werden globale Ungerechtigkeiten angeprangert und bekämpft.

Es ist auch wichtig, die EZA immer in einen Gesamtzusammenhang zu stellen: Während verschiedene Politikbereiche nach wie vor effektiv dazu beitragen, Ressourcen und Wertschöpfung vom globalen Süden in den globalen Norden zu transferieren und ungewollte Abfallprodukte wieder zurück in den Süden zu exportieren, stellt die EZA einen der wenigen Politikbereiche dar, in denen Gelder (je nach Land und Institution mehr oder weniger) frei von Eigeninteresse vom Norden in den Süden fliessen und globale Probleme gemeinsam angegangen werden.

Für die Zukunft der EZA ist es nun wichtig, den Worten wirklich Taten folgen zu lassen, bestehende Muster der Finanzierung, Wissensgenerierung und Zusammenarbeit aufzubrechen, Entscheidungsmacht zu teilen und Platz für nicht-westliche Denk- und Handlungsmuster zu machen: Nur so wird eine wahre Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglicht. Ausserdem muss ein klares neues Narrativ aufgebaut werden – weg von «Hilfe» hin zu Verantwortung und Wiedergutmachung, weg von «entwickelten» und «zu entwickelnden» Ländern, von «HelferInnen» und «Begünstigten» hin zu gemeinsamen globalen Lern- und Entwicklungsprozessen in Richtung globaler Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit.

Viele der heutigen Probleme der ärmeren Länder haben ihren Ursprung im globalen Norden: Nicht nachhaltiger und menschenrechtsverletzender Rohstoffaubbau, Steuerhinterziehung, illegitime und illegale Finanzflüsse oder die sich zuspitzende Klimakatastrophe sind da nur einige Beispiele. Um diese Probleme an der Wurzel anzugehen, braucht es die grenzüberschreitende Vernetzung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe mehr denn je.

Lesen Sie auch Wenn die Forschung koloniale Züge annimmt

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

20.03.2023, Internationale Zusammenarbeit

Das dritte hochrangige Treffen (HLM3) der Globalen Partnerschaft für wirksame Entwicklungszusammenarbeit (GPEDC) ging mit einer gemischten Bilanz zu Ende, sagt Vitalice Meja, geschäftsführender Direktor von Reality of Aid Africa.

Am Gipfeltreffen, das im Dezember 2022 in Genf stattfand, nahmen mehrere Hundert Regierungsvertreter:innen und Entwicklungsakteur:innen teil. Ziel des Treffens war es, entscheidende Schritte für eine Wirkungssteigerung der Entwicklungszusammenarbeit einzuleiten und die Agenda 2030 zugunsten der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen voranzutreiben. Der Gipfel fand zu einer Zeit statt, in der einerseits die COVID-19-Pandemie weltweit den Verlust hart erkämpfter Entwicklungserfolge nach sich gezogen hatte und anderseits die Frage nach der Relevanz des Wirksamkeitsprinzips im aktuellen Krisenkontext vermehrt aufgeworfen worden war. Es wurde diskutiert, wie die Grundsätze der Entwicklungswirksamkeit die Resilienz der Entwicklungswirkung in Bezug auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) stärken und das Vertrauen in die GPEDC-Agenda gefördert werden könnten. Alle Akteur:innen sollten auf politischer Ebene dazu verpflichtet werden, die Prinzipien der Wirksamkeit stärker in den Mittelpunkt der Ergebnisse und der Rechenschaftspflicht auf Länderebene zu stellen.

Der Genfer Gipfel bestätigte, dass sowohl das Mandat wie auch die GPEDC-Grundsätze nichts von ihrer Relevanz eingebüsst haben. Auf der Basis dieses Konsenses wurde ein neuer Monitoring-Rahmen inklusive Umsetzungsmodell (delivery model) einstimmig verabschiedet. Im Vorfeld des Treffens hatten über 36 Entwicklungsländer ihre Absicht bekundet, an der nächsten Monitoring-Runde teilzunehmen. Die auf dem Treffen beschlossenen Länderdialoge, Partnerländer-Ausschüsse und thematischen Schwerpunkte bieten eine ideale Ausgangslage für die Einführung des neuen Umsetzungsmodells auf nationaler Ebene. Es zeigte sich, dass das Interesse an der Rechenschaftsablage und an Fortschritten bei den GPEDC-Verpflichtungen nach wie vor gross ist.

Wenn die Plattform im Kontext der Agenda 2030 gestärkt werden soll, gilt es nun aber, entschlossen und nicht selektiv voranzugehen. Nachhaltige Anstrengungen sind nötig, damit die GPEDC auf nationaler Ebene operativer und ergebnisorientierter wird und die Inklusivität durch den gesamtgesellschaftlichen Ansatz einen Schub erhält. Die GPEDC-Leitung sollte die Chancen nutzen, die sich aus dem mutigen politischen Abschlussdokument ergeben, um Fortschritte und Massnahmen auf Länderebene zu forcieren. Dazu müssen angemessene finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Trotz alledem ist die Tatsache nicht zu verleugnen, dass die GPEDC nach wie vor als gebergesteuert wahrgenommen wird; was von den Gebern finanziert wird, stösst auf Beachtung und mobilisiert Investitionen. Diese Wahrnehmung trägt nicht dazu bei, die Eigenverantwortung der Regierungen der Partnerländer zu stärken. Eine globale Partnerschaft, die sich gemeinsam für die Umsetzung der Wirksamkeitsprinzipien einsetzt, erfordert politische Entschlossenheit in allen Bereichen; die Entwicklungspartner müssen gewillt sein, sich an der politischen Debatte zu beteiligen.

Die Finanzierungs- und Kapazitätsengpässe der GPEDC haben sich in den zehn Jahren ihres Bestehens nicht verändert. Neue Anforderungen kommen hinzu, die von allen Akteur:innen eine Prüfung der eigenen Kapazitäten zur Erbringung der geforderten Leistungen verlangen. Um die Umsetzung der GPEDC-Ziele auf Länderebene zu verbessern, müssen die Zuständigkeiten klar definiert und die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt werden; nur so kann diese Aufgabe erfolgreich bewältigt werden.

Eine inklusive und nachhaltige GPEDC wird auch davon abhängen, ob ein gemeinsames Verständnis darüber entsteht, wie auf neue Risiken, Zielkonflikte und Spannungen in einer Partnerschaft auf Länderebene reagiert werden kann. Dies erfordert einen kontinuierlichen Dialog zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen, so dass alle Akteur:innen für die vereinbarten Massnahmen mobilisiert werden können, die sich an der Agenda 2030 und den nationalen Entwicklungsprioritäten orientieren. Es bedarf aufeinander abgestimmter Investitionen aller Akteur:innen, damit die bestehenden und neuen Herausforderungen in Bezug auf die Wirksamkeit bewältigt werden können und sichergestellt wird, dass der Schwerpunkt auf den vereinbarten Entwicklungsprioritäten liegt sowie diejenigen unterstützt werden, die es am nötigsten haben. Gestützt durch kollektive Ansätze zur Rechenschaftspflicht kann dies einen dringend benötigten Anstoss dazu geben, die Stärken von Regierungen, Bürgerinnen und Bürgern und anderen Partnern zu nutzen, um eine grössere Wirkung zu erzielen und auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung schneller voranzukommen.

Siehe auch: Effektive Entwicklungszusammenarbeit im Fokus

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Meinung

13.06.2023, Internationale Zusammenarbeit

Wenn Bergbauunternehmen in Südafrika in bewohnte Gebiete vordringen und dort mit dem Abbau beginnen, sind nicht nur Minenarbeiter von den negativen Konsequenzen betroffen. Von Asanda-Jonas Benya, University of Cape Town

Frauen schieben Schubkarren auf die Halde einer Kohlemine im Kohlekraftwerk Duvha, östlich von Johannesburg.

© Denis Farrell / AP Photo / Keystone

2022 gab mir Fastenaktion eine Studie über die geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Bergbaus auf die Arbeiter.innen und die Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden in Auftrag. Durch eine geschlechtsspezifische Linse betrachtet und mit dem Fokus auf die südafrikanische Stadt Mtubatuba zeichnet der Bericht ein differenziertes Bild darüber, welchen Einfluss die Minentätigkeit auf die Menschen in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal hat.

In Somkhele befindet sich Thendele, eine der grössten Minen Südafrikas, in der Anthrazit im Tagebau gewonnen wird. Das Leben der Menschen ist hier geprägt von Enteignung, Vertreibung vom Land der Vorfahren, der gewaltsamen Zerstörung von Häusern, der Aushebung von Ahnengräbern und rücksichtslosen Neubestattungen, wobei unter Missachtung der Würde der Verstorbenen Rituale und Kultur ignoriert werden. Ackerbau und Viehzucht fallen der Wasser-, Boden- und Luftverschmutzung zum Opfer. Weideflächen verschwinden, weil die Mine expandiert und gemeinschaftlich verwaltetes Land als Privateigentum beansprucht. Die verheerende Umweltzerstörung wird nach jeder Sprengung im Kohletagebau augenfällig: Das ganze Dorf hüllt sich in Kohlesmog, wodurch das soziale Leben in Somkhele empfindlich gestört wird. Die Menschen werden ihrer Lebensgrundlagen und ihres Identitätsgefühls beraubt.

Die Umweltzerstörung erstreckt sich über alle Dörfer in der Region und manifestiert sich in verseuchten und zerstörten Wasserquellen, Vegetation und Böden, was grosse Ernährungsunsicherheit und Armut nach sich zieht. Darüber hinaus führt giftiger Staub zu schweren Gesundheitsproblemen wie Atemwegs-, Augen- und Hautkrankheiten, von denen sowohl junge als auch alte Menschen betroffen sind. Eltern berichteten, dass ihre Kinder unter entzündeten und tränenden Augen, Schmerzen in Brust und Hals, laufender Nase, Kopfschmerzen und Nasennebenhöhlenentzündungen leiden. Traditionelle Heiler, die erste Anlaufstelle für kranke Dorfbewohner:innen, finden die Kräuter nicht mehr, die sie seit Generationen zur Heilung von Kranken verwenden. Wertvolle einheimische Kräuter und Bäume wurden beseitigt, um Platz für die Mine zu schaffen, und jene, die noch wachsen, sind durch den Kohlestaub unbrauchbar geworden.

Es sind vor allem männliche Bergleute, die in den Minen arbeiten. Sie berichten von unwürdigen Arbeitsbedingungen. In der Thendele-Mine werden die meisten Arbeitenden über Subunternehmer und nicht direkt durch das Bergbauunternehmen eingestellt. Durch die Vergabe von Unteraufträgen profitiert das Unternehmen finanziell erheblich; es kann einen Teil der Verantwortung an Dritte abgeben, die oft die gesetzlichen, arbeits-, gesundheits- und sicherheitsrelevanten Anforderungen ignorieren oder unterlaufen. Das Leben der Arbeiter ist geprägt von niedrigen Löhnen, einer schwachen oder gar keiner gewerkschaftlichen Vertretung sowie Gesundheits- und Sicherheitsrisiken. Oft werden die Arbeiter:innen dazu angehalten, die Produktionsziele auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit und Sicherheit zu erreichen. Sie sehen sich mit willkürlichen Entlassungen konfrontiert und ohne Mitspracherecht werden ihre Vereinigungsfreiheit und ihr Recht auf Tarifverhandlungen sowie ihre Bürgerrechte am Arbeitsplatz missachtet.

Die Folgen dieser miserablen Arbeitsbedingungen und der Zerstörung der Lebensgrundlagen wirken sich in stark unterschiedlicher Art auf die Geschlechter aus. In den Dörfern und im Haushalt sind es die Frauen, welche die Last übermässig stark auffangen, da sie – gesellschaftlich und kulturell bedingt – mit Betreuungsarbeit und anderen häuslichen Aufgaben wie der Versorgung der Familie und der Sicherstellung eines optimal funktionierenden Haushalts betraut sind. Am Arbeitsplatz haben Männer aufgrund ihrer zahlenmässigen Dominanz die Hauptlast zu tragen; sie befinden sich sozusagen im Zentrum des Ausbeutungssystems. Männer, die an der Lunge erkranken, können aufgrund der prekären Arbeitsverträge von den Minenunternehmen problemlos entlassen werden. Nachdem sie die besten Jahre ihres Lebens für die Mine geopfert haben, kümmert sich das Unternehmen nicht mehr um sie, weder um ihre physische noch um ihre psychische Gesundheit, welche aus dem Gefühl der Nutzlosigkeit heraus ebenfalls Schaden nimmt, weil sie nicht mehr in der Lage sind, für ihre Familien zu sorgen. Diese «unsichtbaren», psychischen Probleme äussern sich häufig in Form von Gewalt; aber auch das wird ignoriert, da Gewalt und schwarze Männlichkeitstypologie schon lange synonym verwendet werden.

Die kranken Männer, die oft auch Träger von übertragbaren Krankheiten sind, werden nach Hause geschickt und von ihren Ehefrauen gepflegt. Um den finanziellen Aufwand dafür zu decken, sind die Familien gezwungen, ihr Vieh zu verkaufen und Ersparnisse aufzubrauchen. Die Ehefrauen setzen alles daran, das Leiden zu lindern, das durch gesundheitliche Probleme, daraus resultierenden Selbsthass der ausgemusterten Bergleute und das «Unvermögen», auf dem enteigneten Land der Vorfahren für Essen zu sorgen, verursacht wird. Ehefrauen und Mädchen kümmern sich um die kranken Männer und während sie bestrebt sind, deren Würde und Selbstwertgefühl zu retten, sind auch sie den Krankheiten ausgesetzt, welche die Männer von der Kohlefront mitbringen und manchmal sogar ihren Tod verursachen.

In den Interviews und Fokusgruppendiskussionen, die im Rahmen der Studie geführt wurden, zeigte sich, dass die Mine die Armut von Familien, die früher auf eigenen Füssen standen, verschärft hat. Nur eine Handvoll politischer Eliten, das lokale Kleinbürgertum – jene, die Aufträge vom Bergbauunternehmen erhalten, LKW- und Taxibesitzer –, also nur eine Minderheit profitiert. Selbst die Lebensumstände dieser Menschen bleiben prekär, und der Preis, den sie mit ihrer Gesundheit, ihrem Land und den Gräbern ihrer Vorfahren zahlen, ist weit höher als das, was sie durch die Aufträge erwirtschaften können. Immer wieder war zu hören: «Sie nahmen unser Land und gaben uns R420’000 [entspricht ca. 19'000 CHF], Krankheiten, Armut und einen Putzjob». Und das, nachdem die Menschen ihr angestammtes Land aufgegeben hatten oder gewaltsam von dort vertrieben worden waren. Sie fragten: «Wie kann die Mine uns alles nehmen, was uns ernährt hat, und nur einer Person einen Arbeitsvertrag geben?» In der Gemeinschaft herrscht Unmut, der sich in Protesten gegen die Mine äussert. Diese Proteste, sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Gemeinschaft, sind geprägt von Gewalt, der Einschüchterung lokaler Aktivist:innen und der Ermordung von Gegner:innen des Bergbaus.

Zwar spielte der Bergbau in Südafrika eine zentrale Rolle bei der Schaffung des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Gefüges Südafrikas, insgesamt hat die Bevölkerung jedoch das Nachsehen. Das vermeintliche Wohlwollen der Bergbauunternehmen und ihrer PR-Maschinerie, deren beschönigende Darstellungen und ihre Versprechen vom Segen des Wirtschaftswachstums haben die Rechte der Menschen auf Leben, Sicherheit, Nahrung, Wasser, Wohnraum, Kultur und auf eine sichere Umwelt mit Füssen getreten. Um die Unternehmen dafür zur Rechenschaft zu ziehen, braucht es die dringende und aufrichtige Aufmerksamkeit der Regierung. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die globale Solidarität von gleichgesinnten Organisationen und Aktivist:nnen, die auch für viele andere Gemeinschaften im Globalen Süden, die auf gleiche Weise betroffen sind, ein Zeichen setzen können.

© Asanda-Jonas Benya

Asanda-Jonas Benya ist Soziologin an der Universität Kapstadt, Südafrika, und derzeit Gastdozentin am Graduate Institute in Genf.

Artikel teilen

Artikel

14.06.2023, Internationale Zusammenarbeit

Seit dem Krieg in der Ukraine haben die europäischen Staaten vor allem die Armee statt die Solidarität aufgerüstet. Feministische Stimmen plädieren für eine umfassendere Friedenspolitik – auch in der Schweiz.

Philippinische Bürger:innen demonstrieren für ihre Menschenrechte am 25. Februar 2023 vor dem People Power Monument in Quezon City, Manila.

© Francis R. Malasig / Epa / Keystone

Es fühlte sich an wie eine Premiere, als die deutsche Bundesregierung im Jahr 2021 medienwirksam eine «feministische Aussenpolitik» ankündigte. Nur wenige wussten damals, dass sich Schweden bereits im Jahr 2014 als erstes Land weltweit eine feministische Aussenpolitik auf die Fahne geschrieben hatte (und diese in der Zwischenzeit wieder gekippt hat). Im Globalen Süden war Mexiko das erste Land, das strukturelle Ungleichheiten sowie die Kluft zwischen den Geschlechtern reduzieren wollte, um eine gerechtere und wohlhabendere Gesellschaft aufzubauen. Inzwischen haben weltweit rund 30 Länder eine feministische Aussenpolitik lanciert.

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat die Diskussion eine neue Dynamik entfaltet und vor allem auch friedenspolitische und sicherheitsrelevante Aspekte (wieder) in den Fokus gerückt. Diese waren bereits im Jahr 2000 in der von Frauen aus dem Globalen Süden angestossenen und vom UN-Sicherheitsrat einstimmig verabschiedeten Resolution 1325 «Frauen, Frieden und Sicherheit» verankert. Die Resolution und ihre Folgeresolutionen verlangten unter anderem den Schutz vor und die Verfolgung von sexueller Kriegsgewalt gegen Frauen und Mädchen sowie den wirkungsvollen Einbezug von Frauen in Konfliktprävention, Friedensprozesse und den Wiederaufbau nach Konflikten und Krieg. Tatsächlich zeigt auch die empirische Forschung, dass Frauen einen zentralen Beitrag für den Frieden leisten, wenn sie sich aktiv in die Prozesse einbringen können.

Die Umsetzung einer feministischen Aussen- und insbesondere Friedenspolitik erweist sich in der Praxis der internationalen Zusammenarbeit bis heute aber als sehr schwierig, obschon «Gender-Mainstreaming» zum Modewort geworden ist und zum Teil sogar als «Pinkwashing»-Methode instrumentalisiert wird. Im Jahr 2020 flossen nur rund 5% der sektoral aufteilbaren bilateralen Entwicklungsfinanzierung in Projekte und Programme, die Geschlechtergerechtigkeit als Hauptziel verfolgten, kritisiert etwa Theo Sowa, ehemalige Direktorin des Women’s Development Fund. Bestehende Machtstrukturen stellen ein Problem dar, bekräftigt Uta Ruppert, Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt: «Asymmetrische Weltverhältnisse, die durch Welthandel und Finanzpolitik, durch Ressourcenextraktion und Rohstoffpolitik, durch Investitions- und (Agro-)Industriepolitik permanent neu produziert und verfestigt werden, lassen sich nicht mit Gleichstellungspolitiken bearbeiten».

Aus diesem Grund ist insbesondere die Brille entscheidend, durch die die relevanten Fragestellungen betrachtet werden. So haben in den letzten Jahren, auch bei den Mitgliedsorganisationen von Alliance Sud, die Analysen zugenommen, mit deren Hilfe die mehrfachen Diskriminierungen («Intersektionalität») von Frauen und Mädchen in all ihrer Diversität und im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Machtstrukturen sichtbar werden (siehe dazu die Süd-Perspektive von Asanda-Jonas Benya). Dadurch erweitert sich auch der Blick auf andere marginalisierte Gruppen (zum Beispiel LGBT) und auf sicherheitsrelevante Fragen. «Denn Ziel von feministischer Aussen- und Entwicklungspolitik muss es sein», schreibt VENRO, der Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären Nichtregierungsorganisationen in Deutschland, «Diskriminierung, Konflikte, Kriege und Gewalt innerhalb und zwischen Gesellschaften zu überwinden und in den Frieden zu investieren».

In der Schweiz haben sich bisher nur vereinzelte Stimmen und Parteien für eine feministische Aussenpolitik starkgemacht. Dies obwohl es bei der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans (NAP) der Resolution 1325 noch viel zu tun gibt, wie Annemarie Sancar, Programmverantwortliche bei der NGO PeaceWomen Across the Globe (FriedensFrauen Weltweit), gegenüber «global» betont: «Die Schweiz muss departementsübergreifend handeln und genügend Ressourcen bereitstellen, um längerfristig mit lokalen und transnationalen Frauenrechtsorganisationen und Expert:innen zusammenzuarbeiten.»

Durch die Verabschiedung einer Gender-Strategie 2003 für die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und die gezielte Frauenförderung im diplomatischen Corps der ehemaligen Aussenministerin Micheline Calmy-Rey hat die Schweizer Aussenpolitik eine höhere Sensibilität für Genderfragen entwickelt. Sie versucht, diese auch auf dem internationalen Parkett voranzutreiben: So ist die «gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Friedensprozessen und UNO-Friedensmissionen, welche die Probleme in betroffenen Ländern anpacken können», ein Schwerpunkt der Schweiz im Sicherheitsrat der UNO.

Bei der feministischen Friedenspolitik und der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an Friedensprozessen gehe es aber um viel mehr als um Frauen, die am Tisch sitzen, sagt Sancar. «Feministische Friedensförderung heisst, sich für einen transformativen, strukturellen Wandel einzusetzen. Dies setzt das Engagement von mehr Männern voraus, die ihre Rolle überdenken und strukturellen Veränderungen zugunsten von mehr Gendergerechtigkeit nicht im Wege stehen.» Wie eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, verschärfen das Patriarchat und seine sozialen Normen viele Konflikte und dürfen nicht ausser Acht gelassen werden.

Die Schweizer Zivilgesellschaft, welche die Umsetzung des Schweizer NAP begleitet, plädiert dafür, dass der NAP 1325 vermehrt auch als innenpolitisches Instrument zur Anwendung kommt und sich mit der umfassenden Sicherheit von Frauen in der Schweiz befasst. «Diesbezüglich braucht es eine Neuorientierung und Neudefinition von Sicherheit», fordert Sancar. «Feministische Aussenpolitik ist auch feministische Innenpolitik und bedeutet insofern eine umfassende Sicherheitspolitik! Geschlechtsspezifische Gewalt, un- und unterbezahlte Care-Arbeit sowie prekäre Arbeitsverhältnisse im Inland müssen ebenso thematisiert werden wie die Anwendung geschlechtsspezifischer Gewalt als Waffe in kriegerischen Auseinandersetzungen».

Durch diese selbstkritische Betrachtungsweise könnte auch vermieden werden, dass eine feministische Aussenpolitik der Schweiz nur aufs Ausland und den Globalen Süden fokussieren und dadurch ein koloniales Bild verfestigen würde. «Feministische Friedenspolitik», betont Sancar, «setzt immer auf kontextspezifische Ansätze, bei denen die Bedürfnisse, Ideen und Lösungsansätze der lokalen Bevölkerung im Zentrum stehen.» In diesem Sinn bietet der Schweizer Frauenstreik am 14. Juni eine gute Gelegenheit, um die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Feminismen und ihren Beitrag für den Frieden besser zu verstehen und stärker zu unterstützen.

Artikel teilen

Artikel

15.06.2023, Internationale Zusammenarbeit

Die Friedensbewegung ist im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg kaum präsent. Weil niemand weiss, was «Frieden schaffen» in diesem Fall bedeuten würde? Interview mit Thomas Greminger, Leiter des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik.

Botschafter Thomas Greminger während einer Veranstaltung in Genf im Oktober 2021.

© Martial Trezzini / KEYSTONE

In der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) trug Thomas Greminger 2014 im Nachgang der russischen Annexion der Krim massgeblich zur Krisenbewältigung bei. Zuvor war er unter anderem Leiter der Abteilung Menschliche Sicherheit des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und Leiter der Südzusammenarbeit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Von 2017 bis 2020 war Thomas Greminger Generalsekretär der OSZE. Im internationalen Genf ist er ein ausgewiesener Experte zum Thema Frieden in der Ukraine.

global: Sie setzten sich im Rahmen der OSZE stark für Mediation und Friedensförderung ein, insbesondere in der Ukraine, nachdem Russland die Krim annektiert hatte. Ist die russische Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 nicht Beweis dafür, dass diese Bemühungen gescheitert sind?

Thomas Greminger: In den Jahren 2014 und 2015 gelang es uns, eine Eskalation der Krise in der Ukraine zu verhindern; der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die diesem zugrunde liegenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen konnten jedoch nie beseitigt werden. Der Westen betonte stets, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis sei, das kein Interesse an einem Angriff habe, und dass sich ihr viele Länder deshalb anschliessen wollten, weil sie Moskau fürchteten. Doch hat der Westen nicht erkannt, dass Russland legitime Sicherheitsbedenken und ein uraltes Bedrohungsempfinden gegenüber dem Westen hegte, das seine Wurzeln in der Zeit Napoleons und Hitlerdeutschlands hat. Putin nutzte all dies zwar aus, um eine revanchistische Agenda zu verfolgen, doch Russlands Sicherheitsempfinden ist als legitim anzuerkennen. Letztlich muss man eingestehen, dass keine internationale Organisation in der Lage ist, eine Grossmacht vom Krieg abzuhalten – weder die UNO noch die OSZE.

Ist unter den gegenwärtigen Umständen ein Friedensschluss denkbar? Und wenn ja, hiesse das, 20% des ukrainischen Territoriums würden an Russland abgetreten?

Es machen sich jetzt Stimmen bemerkbar, die einen Plan B fordern. Plan A besteht darin, die Ukraine auf dem Schlachtfeld zu unterstützen, solange sie über Kampfeswillen verfügt. Gegenwärtig herrscht die Meinung vor, dass das Ergebnis der Frühjahrsoffensive auf beiden Seiten abgewartet werden sollte und danach eine Rückkehr an den Verhandlungstisch möglich sein könnte, um einen Waffenstillstand und vielleicht sogar ein Friedensabkommen auszuhandeln. Aufgrund einer Reihe von Problemen, angefangen bei den territorialen Fragen, bei denen keine der beiden Seiten zu Kompromissen bereit ist, wäre dies eine echte Herausforderung. Höchstwahrscheinlich würde sich keine der beiden Positionen durchsetzen, weder jene der Ukraine, die alle seit 2014 besetzten Gebiete befreien will, noch jene Russlands, das all seine annektierten Gebiete konsolidieren will. Wir haben kein Interesse daran, Putin durch die Billigung seiner militärischen Grenzveränderungen zu belohnen, aber wir wollen auch keinen ewigen Krieg. Die Übergangslösung wäre eine vorübergehende Gebietsabtretung, wie sie zwischen Ost- und Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg oder zwischen den beiden Koreas stattfand. Es geht also nicht um die Abtretung eines Territoriums im engen Sinne des Völkerrechts, sondern um die Vereinbarung einer vorübergehenden Abtretung, die unter einer späteren russischen Regierung neu ausgehandelt werden könnte.

Was würde als Nächstes passieren?

Der zweite Fragenkomplex lautet: Welche Sicherheitsgarantien erhält die Ukraine, damit zukünftige Angriffe durch Russland verhindert werden können? Wird sie NATO-Mitglied oder erklärt sie sich zum neutralen Staat? Die ukrainische Regierung möchte die NATO-Mitgliedschaft, um sich die Garantien gemäss Artikel 5 des Washingtoner Vertrags zu sichern. Politisch scheint dies aber aufgrund des Widerstands gewisser NATO-Mitglieder schwierig zu sein und für Russland wäre ein NATO-Beitritt der Ukraine inakzeptabel. Dann stellt sich die Frage der Wiedergutmachung im Zusammenhang mit der Anpassung der Sanktionen und jene der Kriegsverbrechen. Es gibt vier Themenblöcke, die im Rahmen eines Friedensabkommens behandelt werden müssen.

Im Moment wollen beide Staatschefs den Konflikt auf dem Schlachtfeld austragen. Sie haben keinerlei Interesse, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, weil beide an einen militärischen Erfolg glauben. Sollte die eine oder andere Seite zu einer anderen Auffassung gelangen, könnte sich diese Haltung ändern.

Die berühmten guten Dienste der Schweiz scheinen im vorliegenden Fall inexistent. Sind sie dies tatsächlich, und wenn ja, müssen sie neu erfunden werden?

Die Kriegsparteien bekunden kein Interesse an klassischer Vermittlung und Mediation. Das Vermittlungsangebot der Türkei beruht auf Machtinteressen; das Land nimmt seine Rolle als Regionalmacht wahr und Präsident Erdogan wird Zugang zu den beiden Staatschefs gewährt. Das ist nicht die Art von Vermittlung, wie sie die Schweiz oder Norwegen anbieten könnten, und selbst wenn die Schweiz keine Sanktionen verhängt hätte, wären ihre Dienste nicht beansprucht worden.

Laut Russland haben uns die Sanktionen einen Platz auf der Liste der «unfreundlichen» Staaten eingebracht; der Verfassungsausschuss für Syrien kann nun nicht mehr in Genf tagen. Aber die internationalen Gespräche über Georgien werden in Genf weitergeführt, und Russland beteiligt sich daran. Die Russen sind sehr pragmatisch, sie kommen nach Genf, wenn sie das Gefühl haben, für sie liege etwas drin. Das gilt auch für eine ganze Reihe von informellen Dialogplattformen, die wir vom Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP) anbieten.

Die Neutralität der Schweiz wird vom Westen immer weniger verstanden. Ist sie überhaupt noch zeitgemäss?

Es stimmt, dass die Neutralität unter Beschuss geraten ist, insbesondere vonseiten der westlichen Länder. Aber aus der Sicht des internationalen Genf wird Neutralität von allen anderen Ländern, einschliesslich der Länder des Globalen Südens, sehr geschätzt, und die westlichen Staaten begrüssen den von uns angebotenen Rahmen für Gespräche über kontroverse Themen wie die Arktis, Syrien oder Atomwaffen. Selbst der Westen hat in einer stark polarisierten Welt ein Interesse an neutralen Staaten, die einen Raum für Dialog und Verhandlungen bieten können. Die Neutralität hat ihre Daseinsberechtigung keineswegs verloren, auch wenn sie unter Druck steht.

Auf der anderen Seite hat sich die Schweiz in aller Deutlichkeit zu den westlichen Werten der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie bekannt. In diesem Sinne unterstreicht sie die Haltung, dass Neutralität keine Frage von Werten ist. Gleichzeitig ist es begrüssenswert, dass sich die Schweiz nicht dem Lager angeschlossen hat, das die Ukraine militärisch unterstützt, was das Gefühl der Unparteilichkeit eines Landes untergraben würde, das so viele internationale Organisationen beherbergt.

Laut dem Ukraine Support Tracker unternimmt die Schweiz im internationalen Vergleich nicht viel, um der Ukraine zu helfen. Sollte sie ihr Engagement verstärken und wenn ja, wie?

Mit Blick auf die Gesamtsumme der Unterstützung für die Ukraine scheint die Schweiz in diesem Ranking nicht besonders gut abzuschneiden, da es auch militärische Hilfe (Waffen, Munition) beinhaltet, die äusserst kostspielig ist. Es überrascht daher nicht, dass die Schweiz nur auf Platz 28 landet. Die Situation sieht allerdings viel besser aus, wenn man die Flüchtlingsausgaben (Platz 17) mit einbezieht. Das verdeutlicht, dass die Schweiz kurz- und mittelfristig unter Druck stehen wird, die mangelnde militärische Unterstützung andernorts auszugleichen. Im Sinne einer Lastenteilung könnten wir uns gezwungen sehen, in anderen Bereichen, wie der humanitären Hilfe und dem Wiederaufbau der Ukraine, einen bedeutenden Beitrag zu leisten. Der Druck auf die Schweiz wird sich erhöhen, noch mehr zu tun, als es heute der Fall ist. Auch wird der Druck zunehmen, andernorts zu sparen; allerdings leiden viele Länder im Süden unter dem Krieg, und es wäre unklug, die Entwicklungszusammenarbeit in anderen Teilen der Welt zurückzufahren. Über den humanitären Bereich hinaus würde dies autoritären Ländern wie Russland und China ermöglichen, ihren Einfluss in den Ländern des Südens auszuweiten.

Soll die Schweiz die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial genehmigen?

Wir täten gut daran, uns auf das zu konzentrieren, was wir richtig machen, so wie oben beschrieben! Die Wiederausfuhr von Waffen wird den Krieg in der Ukraine niemals entscheidend beeinflussen. Als Rechtsstaat sind wir gehalten, geltendes Recht anzuwenden. Wenn das Kriegsmaterialexportgesetz dies verbietet, dürfen wir keinen Re-Export zulassen – es sei denn, das Gesetz wird geändert. Wenn der Wille dafür vorhanden ist, können wir das tun, aber das braucht Zeit. Im Moment ist das geltende Recht anzuwenden.

Alliance Sud fordert eine globale Sicherheitspolitik zur Vermeidung zukünftiger Kriege. Was halten Sie davon?

In meiner Laufbahn habe ich mich für Entwicklung, Frieden und Sicherheit eingesetzt und dabei stets die Zusammenhänge zwischen diesen Bereichen betont. Die Schweiz ist als ein Land mit einer stark international ausgerichteten Wirtschaft auf stabile zwischenstaatliche Beziehungen angewiesen. Dies schliesst fragile Staaten mit ein. Die Staaten, die am stärksten unter den Folgen von Kriegen, Ernährungs- und Energieunsicherheit, politischen Unruhen, Inflation etc. leiden, sind fragile Staaten. Unterdurchschnittlich entwickelte Volkswirtschaften sind anfälliger für ethnische, soziale und zwischenstaatliche Konflikte. Investitionen in die Entwicklungszusammenarbeit stärken die Widerstandsfähigkeit fragiler Staaten, können Staatsversagen und Konfliktpotenzial verringern, wodurch weniger Menschen gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Entwicklungspolitik ist Konfliktpräventionspolitik.

Eine unabhängige Stiftung mit Bundesgeldern

Das Geneva Centre for Security Policy (GCSP) ist eine unabhängige Stiftung, der 53 Länder und der Kanton Genf angehören. Die Stiftung wurde von der Schweizerischen Eidgenossenschaft gegründet, die 70% des Budgets trägt. Geleitet wird es von Schweizer Karrierediplomaten (wie jetzt Thomas Greminger), denen der Bundesrat für diese Funktion den Botschaftertitel verleiht. Es hat also sowohl eine internationale als auch schweizerische Prägung, ist aber auf die politische und finanzielle Unterstützung der Schweiz angewiesen, «obwohl wir eine grosse Unabhängigkeit geniessen, die von Bern respektiert wird», betont Greminger. «Wir folgen den drei Grundsätzen Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Inklusion – letzteres in Bezug auf Geschlecht, Geografie und politisches Denken, denn wir bringen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammen.»

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat das GCSP sein unparteiisches und integratives Ausbildungsprogramm für Führungskräfte im Geiste und in der Praxis beibehalten. Es werden weiterhin Kurse mit russischen und ukrainischen Teilnehmenden durchgeführt. Das GCSP bietet Raum für informellen Dialog und befasst sich mit Fragen, die unmittelbar mit dem Krieg zusammenhängen sowie indirekt mit Themen, die auf Regierungsebene nicht mehr diskutiert werden, wie die Nuklearwaffen-Dialoge zwischen den USA und Russland.

Artikel teilen