Artikel teilen

Artikel

Nachhaltige Finanzen: eine Generationenaufgabe

06.12.2023, Klimagerechtigkeit, Finanzen und Steuern

2015 hat sich die Staatengemeinschaft verpflichtet, die Finanzflüsse mit den Klimazielen des Pariser Abkommens in Einklang zu bringen: Wie steht es mit der Umsetzung? Was macht die Schweiz? Eine Bestandesaufnahme.

Das Engagement der Finanzbranche für den Klimaschutz ist sehr widersprüchlich.

© Adeel Halim / Land Rover Our Panet

Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2015 hat sich die Staatengemeinschaft nicht nur dazu verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen massiv zu senken und die armen Länder bei ihren Anstrengungen zur Reduktion und Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zu unterstützen, sondern auch dazu, die öffentlichen und privaten Finanzflüsse auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft und eine klimaresistente Entwicklung auszurichten. Darum geht es in Artikel 2.1.c des Pariser Abkommens. Im Fachjargon wird deshalb vom «Paris Alignment», der Ausrichtung auf Paris gesprochen.

Am 3. und 4. Oktober nahmen Regierungs-, Privatsektor- und NGO-Vertreter:innen in Genf anlässlich der dritten Ausgabe des Building Bridges Summit an einem zweitägigen Workshop teil, an dem es um diese Ausrichtung und die Komplementarität mit Artikel 9 des Pariser Abkommens ging. Dies im Hinblick auf eine erste «globale Bestandesaufnahme», die an der COP28 auf der Tagesordnung steht. Artikel 9 regelt die Verpflichtung der Industrieländer zur finanziellen Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Minderung (mitigation) und Anpassung (adaptation) an den Klimawandel. Mehrere Delegierte und NGOs äusserten in Genf ihre Besorgnis darüber, dass die Industrieländer das «Alignment» der (privaten) Finanzierung in den Vordergrund stellen und ihre Verpflichtungen zur finanziellen Unterstützung der Entwicklungsländer vernachlässigen.

Nach wie vor sind die Finanzflüsse für wirtschaftliche Aktivitäten, die auf fossilen Brennstoffen basieren, weit umfangreicher als diejenigen für Mitigations- und Adaptationsmassnahmen. Laut dem letzten IPCC-Synthesebericht wäre weltweit genügend Kapital zur Schliessung der Lücken bei den weltweiten Klimainvestitionen vorhanden; das Problem ist also nicht der Mangel an Kapital, sondern die anhaltende Fehlallokation von Geldern. Dies trifft sowohl auf die öffentlichen als auch auf die privaten Kapitalströme zu. Die Neuausrichtung der Finanzierungen und Investitionen auf Klimaschutzmassnahmen – insbesondere in den ärmsten und vulnerabelsten Ländern – ist jedoch nicht die Patentlösung. Die Herausforderungen mit Blick auf eine «gerechte Transition» gehen darüber hinaus und die Entwicklungsländer erwarten auch dafür finanzielle Unterstützung von den Ländern des Nordens.

Staaten in der Verantwortung

Unternehmen, also auch diejenigen des Finanzsektors, sind nicht an das Pariser Abkommen gebunden. Folglich stehen die Staaten in der Pflicht, die eingegangenen Klimaschutzverpflichtungen in innerstaatlichen Gesetzen zu regeln. Vereinfacht gesagt, verpflichtet das «Paris Alignment» die Staaten dazu sicherzustellen, dass alle Finanzflüsse zu den Klimazielen des Pariser Abkommens beitragen. Die zur Umsetzung von Artikel 2.1.c erforderlichen Instrumente sind vielfältig und es ist in erster Linie Sache der einzelnen Staaten zu bestimmen, welche regulatorischen Rahmenbedingungen, Massnahmen, Hebel und Anreize für die Neuausrichtung der Finanzströme nötig sind. Was es braucht sind dabei konkrete Massnahmen, welche bei den einzelnen Unternehmen und Finanzinstituten zu greif- und messbaren Ergebnissen führen.

Was macht die Schweiz?

Auch die Schweiz hat sich durch die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens dazu verpflichtet, ihre Finanzflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen. Zudem strebt der Bundesrat im Einverständnis mit der Branche eine führende Rolle für den Finanzplatz an. Dabei setzt er bislang jedoch in erster Linie auf freiwillige Massnahmen und Selbstregulierung.

Im Juni 2023 hat das Volk mit dem Klimagesetz beschlossen, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral wird. Zu diesem Zweck wurden Zwischenziele für die Reduktion der Treibhausgasemissionen sowie genaue Richtwerte für bestimmte Sektoren (Gebäude, Verkehr und Industrie) festgelegt. Generell müssen alle Unternehmen ihre Emissionen bis spätestens 2050 auf Netto-Null gesenkt haben. Zum spezifischen Ziel, die Finanzflüsse mit den Klimazielen vereinbar zu machen, besagt das Klimagesetz (Artikel 9): «Der Bund sorgt dafür, dass der Schweizer Finanzplatz einen effektiven Beitrag zur emissionsarmen und gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähigen Entwicklung leistet. Es sollen insbesondere Massnahmen zur Verminderung der Klimawirkung von nationalen und internationalen Finanzmittelflüssen getroffen werden. Der Bundesrat kann mit den Finanzbranchen Vereinbarungen zur klimaverträglichen Ausrichtung der Finanzflüsse abschliessen.»

Rolle und Verantwortung des Schweizer Finanzplatzes

Die Faktenlage ist klar: Der Schweizer Finanzplatz ist der wichtigste «Klimahebel» der Schweiz. Die CO2-Emissionen in Zusammenhang mit den Finanzflüssen aus der Schweiz (Investitionen in Form von Aktien, Obligationen und Darlehen) sind 14- bis 18-mal höher als die in der Schweiz verursachten Emissionen! Es wäre also nur folgerichtig, wenn der Bundesrat diesen Finanzflüssen Priorität einräumen würde. Angesichts seiner Bedeutung – mit rund 7'800 Milliarden an verwalteten Vermögenswerten – könnte er einen zentralen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Dazu braucht es aber auch hierzulande wirksame Massnahmen, die eine Neuausrichtung der Finanzflüsse auf die Klimaziele bewirken. Dazu gehört auch eine glaubwürdige und längst fällige CO2-Bepreisung auf nationaler und internationaler Ebene.

Massnahmenkatalog für Schweizer Unternehmen und Finanzmarktakteure

Ab Januar 2024 müssen grosse Unternehmen – einschliesslich Banken und Versicherungen – einen Bericht über Klimabelange veröffentlichen. Dieser umfasst nicht nur das finanzielle Risiko für ein Unternehmen aufgrund seiner klimarelevanten Tätigkeiten, sondern auch die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf das Klima («doppelte Wesentlichkeit»). Darüber hinaus muss der Bericht Übergangspläne der Unternehmen und «wenn möglich und angebracht» CO2-Reduktionsziele enthalten, die mit den Klimazielen der Schweiz vergleichbar sind. Die Europäische Union hat ähnliche Verpflichtungen eingeführt, ebenso wie das Vereinigte Königreich und einige andere Länder. Für einmal hinkt die Schweiz also nicht hinterher.

PACTA-Klimatest

Seit 2017 empfiehlt der Bundesrat allen Finanzmarktakteuren (Banken, Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen und Vermögensverwaltern), freiwillig und kostenlos alle zwei Jahre am «PACTA-Klimatest» teilzunehmen. Dieser hat zum Ziel zu überprüfen, wie weit sich deren Anlagen an dem im Pariser Abkommen festgelegten Temperaturziel ausrichten. Dem Test unterzogen werden die von Finanzakteuren gehaltenen Aktien- und Anleihenportfolios börsenkotierter Unternehmen sowie Hypothekenportfolios. Der PACTA sollte aufzeigen, welches Gewicht die in den acht kohlenstoffintensivsten Sektoren tätigen Unternehmen im Portfolio haben, die zusammen für mehr als 75% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind (Öl, Gas, Strom, Autos, Zement, Luftfahrt und Stahl).

Die Teilnahme am PACTA-Test bleibt jedoch freiwillig und die Teilnehmer entscheiden selbst, welche Portfolios sie zur Überprüfung einreichen wollen. Darüber hinaus ist die Veröffentlichung der einzelnen Testergebnisse auch für Finanzinstitute, die sich ein Netto-Null-Ziel für 2050 gesetzt haben, nicht verpflichtend. Der Bundesrat sperrt sich und empfiehlt die Ablehnung einer Motion, die Verbesserungen in diesen Punkten fordert, mit der Begründung, dass die bestehenden Beschlüsse ausreichend seien.

Selbstgesetzte Netto-Null-Ziele

Unter der Ägide der Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) haben sich zahlreiche Schweizer Finanzinstitute freiwillig Klimaneutralitätsziele gesetzt. Diesen Ansatz trägt der Bundesrat mit. In Bezug auf Transparenz und Glaubwürdigkeit wirft ein solches Vorgehen aber zentrale Fragen auf: Wie hoch ist der prozentuale Anteil der Finanzinstitute, die Net Zero-Ziele eingegangen sind? Wie hoch ist der Anteil der Geschäftsaktivitäten und Vermögenswerte, die bis 2050 tatsächlich das Ziel der Klimaneutralität erreichen sollen? Wie steht es um die Vergleichbarkeit der Informationen (Gesamt- und Zwischenziele, Massnahmen und Fortschritte der Finanzinstitute)? Zur Erhöhung der Transparenz und Rechenschaftspflicht der Finanzmarktakteure hatte der Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen, Branchenvereinbarungen abzuschliessen, was von den Finanzlobbies abgelehnt wurde. Das Klimagesetz sieht nun aber den Abschluss solcher Vereinbarungen vor und das Eidgenössische Finanzdepartement sollte bis Ende Jahr diesbezüglich einen Bericht vorlegen.

Swiss Climate Scores

In Anlehnung an die GFANZ lancierte der Bundesrat im Juni 2022 die von Behörden und Industrie entwickelten «Swiss Climate Scores» (SCS). Die Grundidee besteht darin, Transparenz bei der klimaverträglichen Ausrichtung von Finanzanlagen zu schaffen, um Anlageentscheidungen zu fördern, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen. Auch hier bleibt der Ansatz für die Finanzdienstleister freiwillig.

Die Direktorin des Vermögensverwalters BlackRock Schweiz bedauerte an der Building-Bridges-Konferenz die geringe Akzeptanz der SCS in ihrer Branche. Damit bestätigte sie die von Alliance Sud nach deren Einführung geäusserten Zweifel. Auch die NZZ stellte unlängst deren geringe Akzeptanz und Unstimmigkeiten bei der Umsetzung durch die Finanzinstitute fest und bezeichnete die SCS im Vergleich zum hochkomplexen EU-Regulierungsrahmen als «Kühlschrank-Label für Finanzprodukte».

Ein Paradigmenwechsel

Die Umsetzung von Artikel 2.1 c) des Pariser Klimaabkommens wird auch für die Schweiz eine Herkulesaufgabe darstellen. Das Spektrum der bisherigen, vorwiegend freiwilligen Massnahmen wird den in Paris eingegangenen Verpflichtungen in keiner Weise gerecht. Ein Paradigmenwechsel ist daher dringend angezeigt.

Der Bundesrat hat sich kürzlich für die Annahme einer Motion ausgesprochen, welche einen «Ko-Regulierungsmechanismus» und eine Verpflichtung zur Verbindlichkeit fordert, «falls bis 2028 weniger als 80 Prozent der Finanzflüsse von Schweizer Finanzmarktinstituten auf einem Pfad hin zu einer Treibhausgasreduktion gemäss Übereinkommen von Paris sind». Es ist nun also am Parlament, endlich die ersten Massnahmen zur Bewältigung dieser Generationenaufgabe zu ergreifen.

Reportage

Rooms with a view

06.12.2023, Finanzen und Steuern

In New York hat im November eine grosse Mehrheit der UNO-Staaten einer UNO-Rahmenkonvention für Steuern zugestimmt. Unser Experte war im Vorfeld vor Ort – eine Reportage.

Intensive kanadische Waldbrände hüllen die George-Washington-Brücke in einen Dunst, der den Himmel gelblich-grau färbt.

© Seth Wenig / AP Photo / Keystone

Am Flughafen Zürich hatte ich mir noch Gummistiefel gekauft. Einen Tag bevor ich in New York landete, stand die Stadt nämlich unter Wasser. Ein starker Herbstregen hatte weite Teile der US-Metropole am Hudson überschwemmt. Ein Flughafen musste geschlossen werden, Subway-Tunnel waren vollgelaufen. Rund um die Welt waren in den News Bilder von Menschen zu sehen, die auf Verkehrsampeln sassen und in reissende Wasserströme unter ihnen starrten, in denen Restaurantmobiliar tanzte und Autos trieben. Aus der Ferne hätte man meinen können, New York sei von der Sintflut erfasst worden.

Der Globale Süden in der Metropole des Nordens

Einen Tag später sass ich mit meinen Kolleg:innen der «Global Alliance for Tax Justice» auf der Terrasse eines mexikanischen Restaurants in Midtown Manhattan, unweit des Hauptsitzes der Vereinten Nationen. Im T-Shirt – für anfangs Oktober war es beängstigend mild. Morgen würden wir dort gemeinsam den Verhandlungen des zweiten Komitees der UNO-Generalversammlung beiwohnen, wo die Vertreter:innen von 193 Nationen gerade über eine neue Steuerkonvention berieten. Nicht einmal mehr Pfützen waren in diesem Teil der Stadt zu sehen. Unsere indische Kollegin hatte zuvor das lokale Wetterereignis mit globaler Ausstrahlung in einer E-Mail eingeordnet: «In my part of the world we would call it a ‘light monsoon shower’.» Offenbar sieht die durch das Netz vermittelte Welt manchmal noch immer schlechter aus, als sie tatsächlich ist – jedenfalls, wenn es um das Wetter geht.

Aber tatsächlich sind die Abwassersysteme in New York teilweise so schlecht, dass sie schon relativ geringe Mengen ausserordentlichen Regens nicht mehr fassen können. Das ist vor allem jenseits Manhattans der Fall, der bestentwickelten und reichsten Zone der Stadt. Sie sei in Midtown den ganzen Tag von Treffen zu Treffen geeilt, völlig unbehelligt vom Wasser, erzählte meine indische Kollegin. So geben Wassersäulen in New York auch den Stand der Ungleichheit zwischen seinen Stadtteilen wieder.

Vor allem auf lange Sicht und relativ unbemerkt von der globalen Newskarawane, ist das Wasser für New York ein grosses Problem. Wegen des Klimawandels ist der Meeresspiegel an der New Yorker Küste seit 1900 um 30 Zentimeter angestiegen. Bis Ende des Jahrhunderts, so die Prognosen, werden weitere 1,5 Meter dazukommen. Starkregen werden wegen den steigenden Temperaturen über dem Atlantik zunehmen. In der «New York Times» stand kürzlich, dass wegen des ansteigenden Meeresspiegels bis Ende des Jahrhunderts 600'000 Einwohner:nnen der Stadt ihren Wohnort räumen müssen. Stellen wir uns vor, ganz Zürich und Genf würden im Meer verschwinden.

Im Kampf gegen das Wasser fehlt das Geld

In den ersten Tagen in New York stand ich dank meines Jetlags schon um sechs Uhr früh auf der Strasse und wanderte für ein paar Stunden kreuz und quer durch die Stadt, bevor unsere Treffen mit den UNO-Vertretungen der verschiedenen Länder begannen. Ich lief durch die alten Stationen der Subways und spazierte an den halbverlassenen Docs in Brooklyn entlang Durch ihre Nähe zum Meer sind die Viertel im Süden der Stadt dem Hochwasser am stärksten ausgesetzt. In Far Rockaway etwa, einem Quartier im Stadtteil Queens, in dem vor allem Arbeiter:innen und die untere Mittelklasse leben, berichtete die «New York Times» von Bewohner:innen, die schon heute dem Wasser weichen und wegziehen. Die brüchige Infrastruktur ist jenseits der glatten und glänzenden Oberfläche in Midtown oder dem Financial District omnipräsent. Es rostet und bröckelt im öffentlichen Raum New Yorks. Man kann sich kaum vorstellen, dass hier die nötigen Anpassungen an die sich stark verändernden klimatischen Bedingungen rechtzeitig fertig werden, obwohl die Stadt über einen Adaptions-Plan («AdaptNYC») und einen Nachhaltigkeits-Plan (PlaNYC 2030 - A Greener Greater New York) verfügt.

Gerade hat der ehemalige Polizeibeamte und heutige demokratische Bürgermeister Eric Adams in Washington Geld angefordert, um den Migrant:innen aus Mittel- und Südamerika zu helfen, die zurzeit in viel grösserer Zahl nach New York kommen als in den vergangenen Jahren. Nur schon um diesen Menschen genügend würdige Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, fehlen der Stadt die finanziellen Mittel. Adaption in der Klimakrise und Ausgaben für Migration sind also auch in New York zwei der grössten Aufgaben in den nächsten Jahrzehnten. Wobei die «Migrationskrise» auch verantwortungslosen republikanischen Gouverneur:innen in den südlichen US-Staaten geschuldet ist. Sie schicken Neuankommende aus Mexiko teilweise direkt nach New York. Texas verteilte an 42'000 Immigrierende Bustickets nach New York, 15'300 von ihnen sollen mittlerweile angekommen sein. Insgesamt fehlen der Stadt bis ins Jahr 8,3 Milliarden Dollar, nur um ihre laufenden Ausgaben zu decken. Eigentlich absurd, ist sie doch die reichste Stadt der Welt: 340'000 Millionäre, 724 Menschen, die mehr als 100 Millionen besitzen, und 58 Milliardäre leben hier. Gleichzeitig ist auch die Armut gross: 2021 lebten fast ein Fünftel der New Yorker:nnen in Armut und ein Drittel hatte Mühe, existentielle Ausgaben fürs Wohnen, Essen, die Ausbildung der Kinder oder die Krankenversicherung zu decken.

Als ich an einem Morgen mit der Seilbahn von Roosevelt Island zurück nach Midtown fuhr, kam ich mit einem jungen Wall-Street-Informatiker ins Gespräch. Jeden Morgen schwebt er mit seiner Frau und der kleinen Tochter mit der Seilbahn über den East River nach Manhattan zur Arbeit und in den Kindergarten. Er hatte wohl an diese sozialen Verhältnisse gedacht, als er mir erzählte, dass sie – aus bescheidenen Verhältnissen in Queens kommend – mittlerweile ein Apartment auf der ruhigen, aufgeräumten Insel bewohnten. Ein privilegiertes Leben. «Aber von denen da drüben» – und er zeigte auf die Spitzen der Wolkenkratzer Midtowns, die in der Morgensonne glitzerten – «bin ich immer noch sehr weit entfernt.»

Extreme soziale Ungleichheit, hohe Klimarisiken, aber zu wenig Geld für Klimaadaption und angemessene Infrastruktur für Zuwandernde: Im Grunde ist diese Stadt eine Gesellschaft, wie wir sie auch aus Schwellenländern kennen. Der Globale Süden zeigt sich auch in der schillerndsten Metropole des Nordens. Um Ungleichheit und Not unter Armen zu lindern, Klima-Adaptation und -Mitigation voranzutreiben, bräuchte die Stadt dringend mehr Steuereinnahmen. Eine höhere Besteuerung von grossen Vermögen, Unternehmens- und Kapitalgewinnen könnte einiges bringen: 2022 wurden an der Wall Street 28 Billionen Dollar gehandelt. Doch in der Stadtregierung dominieren die Sparfüchse vom «Office of Management and Budget», wie der Politico berichtete.

Die Orchideen der EU

Meine Kolleg:innen der «Global Alliance for Tax Justice» und ich sind nach New York gekommen, um hier anzusetzen und einer UN-Rahmenkonvention für Steuerpolitik zum Durchbruch zu verhelfen, mit der die OECD als dominierende multilaterale Organisation für die internationale Steuerpolitik abgelöst werden kann (siehe global #90). In einem zehnjährigen Reformzyklus hat es der Club der reichen Länder des Westens trotz einer formellen Einbindung einiger Länder des Südens nicht geschafft, Konzernsteuereinnahmen gerechter zu verteilen. Die UNO könnte hier eine ganz andere Dynamik entfachen. So wanderte ich mit meinen dänischen und neuseeländischen Kolleg:innen eine Woche lang von Ländermission zu Ländermission. Die meisten von ihnen haben sich in einem Halbkreis um den UNO-Hauptsitz am East River niedergelassen. Wir wollen möglichst viele OECD-Mitgliedsländer davon überzeugen, die Forderungen der afrikanischen Staaten für eine Ausarbeitung einer Rahmenkonvention zu unterstützen. Mit letzteren sind unsere Kolleg:innen aus Äthiopien und Indien im Austausch.

In der EU-Mission, von deren Büroräumen aus der Blick aus den Fenstern hinaus und über Topforchideen auf den Simsen hinweg weit die Third Avenue bis zum «One World Trace Center» hinuntergeht, war allerdings nicht viel zu machen. «I’m afraid, you won’t like what I am going to say now, but…” Einer ihrer französischen Vertreter:innen argumentiert mit «Doppelspurigkeiten» zu den OECD-Steuerprozessen und mangelndem Wissen und Ressourcen in der Steuerpolitik bei der UNO. Das hörten wir tatsächlich nicht gerne, denn erstens wäre eine UNO-Steuerkonvention vor allem aus der Sicht von Produktionsländern multinationaler Konzerne im Globalen Süden etwas völlig anderes als das «Inclusive Framework» bei der OECD. Dort dürfen sie zwar mittlerweile mit am Tisch sitzen, es dominieren aber immer noch die reichen Staaten des Nordens. In der UNO aber sind die Machtverhältnisse zwischen Nord und Süd viel ausgeglichener. Was die Ressourcen anbelangt, läge es am politischen Willen der reichen Länder, die UNO entsprechend auszustatten. Solche «Argumente» sind also reine Diskurskulissen. Trotzdem argumentieren die meisten OECD-Staaten so. Sie verschleiern so ihre materiellen Interessen. Denn in einem neuen UNO-Steuersystem, mit dem die Steuereinnahmen aus den Gewinnen multinationaler Konzerne weltweit gerecht verteilt würden, verlören die alten Konzernzentralen des Nordens notgedrungen.

Auch globale Transparenz im Offshoresystem für private Vermögen würde das Geschäft für die traditionellen Finanzplätze des Nordens erschweren. Das gilt ganz besonders für die Schweiz, der man in New York nachsagt, den ganzen UNO-Prozess am liebsten im East River ertränken zu wollen. Doch es gibt auch unter den OECD-Ländern Ausnahmen: Für Hochsteuerländer wie Dänemark oder Norwegen könnten mit der UNO im Rücken auch Mehreinnahmen drin liegen. So war denn auch das Gespräch mit dem dänischen Repräsentanten im formidablen Sushi-Restaurant ziemlich «hygge» – das dänische Konzept für Gemütlichkeit und Geborgenheit.

Mehr «Hygge» für die Welt

Am letzten Tag meiner Reise durch die UNO sass ich auf einem breiten, weichen Sessel in einem unterkühlten Foyer im Hauptquartier und schrieb UNO-Postkarten aus den 1980ern. Katar hatte hier eingerichtet: Schaukästen mit goldenen Oasenmodellen drin säumten die Wände. Eine raumhohe Fensterfront öffnete den Blick auf den East River und die noch immer stetig wachsenden Hochhäuser an einem Brooklyner Ufer. Der verschnörkelte Spannteppich verschluckte jedes Geräusch, neben mir dösten Verhandler:innen in den Sesseln. «Die Welt steht mitten in Katastrophen und Kriegen, aber hier bei der UNO könnte immerhin die internationale Steuerpolitik bald etwas gerechter werden», schrieb ich auf eine Postkarte. Vielleicht erkennen die Mächtigen des Nordens ja doch noch die Zeichen der Zeit, überwinden ihre Liebe zum Status quo und beginnen, Macht und Steuereinnahmen gerechter zu teilen. Etwas mehr «Hygge» könnte die Welt gut gebrauchen.

Artikel teilen

Artikel

Lichtet sich bald der Nebel um das Greenwashing?

30.09.2022, Finanzen und Steuern

Ende Mai durchsuchten Frankfurter Staatsanwälte die Büros der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS. Es ging dabei um mutmassliche Greenwashing-Aktivitäten. Zeit, dass auch in der Schweiz mit mehr Klarheit gerechnet werden kann.

Windräder in der Nähe des stillgelegten AKW Grohnde, Niedersachsen. Die EU möchte Investitionen in Atomenergie als «grün» labeln, Umweltorganisationen kritisieren das scharf.

© Foto: KEYSTONE / DPA / Julian Stratenschulte

Die Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS kursieren schon seit Monaten. Konkret geht es um den Vorwurf, Vermögensverwalter hätten bezüglich der Nachhaltigkeit der DWS-Produkte in Sachen Umweltschutz und Klimawandel übertrieben. Laut Staatsanwaltschaft seien «ausreichend Anhaltspunkte» dafür gefunden worden, dass die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) nur bei einem «Bruchteil der Investments» eingehalten würden.

Im vergangenen Jahr hatten die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) getrennte Untersuchungen zu den Aussagen eines Whistleblowers eingeleitet, wonach die DWS ihre Fonds als ökologischer verkaufe, als sie es tatsächlich seien. Die Greenwashing-Vorwürfe, die im August ans Licht kamen, führten zu einem Kurssturz der DWS-Aktien um mehr als 20% und zum Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Asoka Wöhrmann.

Und wie sieht es in der Schweiz aus?

Dieser Vorfall wurde als Schuss vor den Bug des gesamten Finanzmarktsektors gewertet, der regelmässig im Verdacht steht, Greenwashing zu betreiben. Auch hierzulande ist das Interesse der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) für die Kommunikation rund um Finanzprodukte geweckt: Sie führt nun vermehrt Inspektionen durch, mit dem Ziel, irreführende Werbung mit «grünen» Versprechen zu bekämpfen.

Die Nachfrage von Kunden und Anlegern nach nachhaltigen Finanzprodukten und -dienstleistungen ist in den letzten Jahren markant gestiegen − und mit ihr die Gefahr, dass KundInnen und InvestorInnen über deren angeblich nachhaltigen Eigenschaften getäuscht werden (Finanzprodukte mit dem Etikett «sustainable», «green» oder «ESG»). Von Grünfärberei oder Greenwashing ist die Rede, wenn KundInnen von Finanzinstituten bewusst oder unbewusst getäuscht oder über die nachhaltigen Eigenschaften von Finanzprodukten irreführend informiert werden.

Zu den Aufgaben der FINMA gehört es, FinanzmarktkundInnen sowie auch InvestorInnen vor unlauterem Geschäftsgebaren, insbesondere Betrug, zu schützen. Nun sind die Untersuchungen der FINMA zum deutlichen Ergebnis gekommen, dass beim Verkauf von Finanzprodukten und -dienstleistungen Greenwashing-Praktiken zu beobachten sind und dass die Anbieter oftmals «vage bis irreführende Versprechungen» zu ihren Produkten machen.

Um dem Risiko zu begegnen, müsste die Transparenz im Bereich der Nachhaltigkeit dringend erhöht werden, indem einheitliche Anforderungen und Indikatoren, Klassifizierungen (Taxonomie) und Methoden zur Messung der positiven und negativen Auswirkungen von Investitionen auf das Klima und die nachhaltige Entwicklung eingeführt würden. Die Schweiz ist im Rahmen des Pariser Klimaabkommens Verpflichtungen eingegangen, die auch für ihren Finanzplatz gelten.

Keine spezifischen gesetzlichen Grundlagen

Derzeit gibt es keine spezifischen Vorschriften bezüglich der Transparenz von Produkten und Dienstleistungen, die als «nachhaltig» bezeichnet werden. Es gelten lediglich allgemeine Regeln, unter anderem das Verbot der Täuschung im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen (Investmentfonds). Anleger sollten in der Lage sein, auch im Fall von als «nachhaltig» deklarierten Produkten fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. In einer im November 2021 veröffentlichten Richtlinie hat die FINMA in Bezug auf Schweizer Fonds konkretisiert, welche Informationen in den Dokumenten enthalten sein müssen, falls die Fonds als nachhaltig deklariert werden. Im Fall von Genehmigungsgesuchen werden solche Fonds verpflichtet, zusätzliche Informationen zu den verfolgten Nachhaltigkeitszielen, deren Umsetzung und die erwartete Wirkung zu liefern. So kann die FINMA besser beurteilen, ob eine Täuschung vorliegt, und entsprechend eingreifen.

Als Praktiken, die unter den Begriff Greenwashing fallen, nennt die FINMA insbesondere kollektive Anlagen, die sich auf Nachhaltigkeit beziehen, ohne dass tatsächlich eine nachhaltige Anlagepolitik/Strategie verfolgt wird, oder kollektive Kapitalanlagen, die mit Begriffen wie «impact» oder «kohlenstoffneutral» Nachhaltigkeit suggerieren, ohne dass die erzielten Auswirkungen oder Einsparungen messbar oder nachweisbar sind.

Allerdings ist der Handlungsspielraum der FINMA für eine wirksame Prävention und Bekämpfung von Greenwashing begrenzt. Es fehlen spezifische nachhaltigkeitsbezogene Transparenzpflichten und wirksame Kontrollgrundlagen, um Massnahmen zu ergreifen. Nur zusätzliche Regulierungsmassnahmen würden der FINMA die notwendigen Instrumente an die Hand geben, um die Bekämpfung des Greenwashing umfassender und wirksamer zu gewährleisten.

Es sei daran erinnert, dass der Bundesrat Ende 2021 seine Absicht bekannt gab, die Schweiz zu einer Marktführerin im Bereich der nachhaltigen Finanzen zu machen. Damals forderte er die Finanzmarktakteure auf, sich mit der Einführung vergleichbarer und aussagekräftiger Klimaverträglichkeitsindikatoren um mehr Transparenz zu bemühen, wodurch die AnlegerInnen Investitionen nach ihren Klimaauswirkungen einteilen und auswählen könnten. Ende Juni lancierte er die diesbezüglichen «Swiss Climate Scores», deren Anwendung den Finanzmarktakteuren jedoch auf rein freiwilliger Basis empfohlen wird.

Bis Ende 2022 sollen das eidgenössische Finanz- und das Umweltdepartement (EFD und UVEK) einen Bericht über die Umsetzung dieser Empfehlungen durch den Finanzsektor vorlegen und − in Zusammenarbeit mit der FINMA − konkrete Vorschläge dazu unterbreiten, was an der Finanzmarktregulierung geändert werden muss, damit Greenwashing verhindert werden kann.

Angesichts der Bedeutung des Schweizer Finanzplatzes wäre der Bundesrat gut beraten, einen anspruchsvollen und zukunftsweisenden Regulierungsrahmen vorzuschlagen, der mindestens die einschlägigen EU-Regelungen einbezieht. So könnten Greenwashing-Praktiken unterbunden werden mit dem Ziel, die Finanzströme aus der Schweiz glaubwürdig und messbar umzulenken − zugunsten des Klimas und der nachhaltigen Entwicklung.

Artikel teilen

Artikel

Die UNO schreibt Geschichte

22.11.2023, Finanzen und Steuern

In New York hat eine grosse Mehrheit der UNO-Staaten einer UNO-Rahmenkonvention für Steuern zugestimmt. Das ist ein grosser Erfolg für den Globalen Süden und bietet der Weltgemeinschaft nun die Chance, zum ersten Mal in der Geschichte der internationalen Steuerpolitik wirklich global geltende Regeln zu schaffen.

© Dominik Gross

In New York befürworteten heute 125 UNO-Mitgliedsstaaten die Einführung einer UNO-Rahmenkonvention für Steuern. Die Staaten des Globalen Südens stimmten praktisch geschlossen dafür. Einzelne OECD-Mitglieder enthielten sich überraschenderweise der Stimme: Norwegen, Island, die Türkei, Mexiko, Costa Rica und der Beitrittskandidat Peru. Kolumbien und Chile stimmten gar für die Resolution. Die Schweiz lehnte mit allen anderen OECD-Ländern, darunter die USA, das Vereinigte Königreich und die geschlossene EU, ab. Der Entscheid ist historisch: Eine solche Konvention stand bereits 2015 an der 3. Konferenz für Entwicklungsfinanzierung in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zur Debatte, schaffte es letztlich aber nicht in die damals verabschiedete «Addis Abeba Action Agenda» (AAAA). Zum ersten Mal in der 100-jährigen Geschichte der multilateralen Steuerpolitik wird bei der UNO nun ein wirklich globales Forum mit rechtlich bindenden Entscheidungen geschaffen, in dem alle Länder gleichberechtigt die zukünftigen Regeln in der internationalen Steuerpolitik aushandeln und bestimmen können. Im kommenden Jahr wird es darum gehen, die Prinzipien und Elemente der Konvention festzulegen: etwa Steuertransparenz, die Besteuerung multinationaler Konzerne oder von Offshore-Vermögen.

Das Versagen der OECD

Gründe, wieso heute möglich geworden ist, was vor zehn Jahren noch eine Utopie der globalen Steuergerechtigkeitsbewegung war, gibt es einige. Der erste und wichtigste ist wohl das Versagen der OECD – der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung –, in den letzten fünfzehn Jahren Steuerreformen auf den Weg zu bringen, die auch den Ländern des Globalen Südens substantiell mehr Steuereinnahmen gebracht hätten. Zwar hat die OECD jüngst versucht, ihr Image eines exklusiven Klubs der reichsten Länder loszuwerden (sie hat nur 38 Mitglieder). Ebenso bekämpfte sie den verbreiteten Eindruck, es gehe ihr nur darum, ihren Mitgliedern (Steuer-)Privilegien zu sichern. So durften seit 2016 auch Nicht-Mitglieder am Verhandlungstisch Platz nehmen. Doch die Einführung der Mindeststeuer für globale Konzerne bringt den Ländern des Südens, die bei der UNO als sogenannte G77 auftreten (die Gruppe umfasst heute 134 Mitglieder), praktisch nichts. Länder wie die USA, Irland oder die Schweiz haben etwa die jüngste Konzernsteuerreform zu einem Belohnungsprogramm für Tiefsteuerländer umfunktioniert.

Deshalb setzen die G77-Länder nun auf die UNO. Der OECD wiederum droht in der internationalen Steuerpolitik ein massiver Bedeutungsverlust: Wichtige Länder wie die USA, Kanada, China und weitere Staaten in Asien haben ihre nationalen Umsetzungen der neusten OECD-Reform in den letzten Monaten infrage gestellt. In der Schweiz haben sich jüngst auch Economiesuisse und einzelne Wirtschaftsvertreter:innen im Parlament in diese Richtung geäussert und für eine Verschiebung der Schweizer Umsetzung der Mindeststeuer plädiert. All das ist Wasser auf die steuerpolitischen Mühlen der UNO. Blockieren die Staaten des Nordens dort, droht zum Beispiel im globalen Steuersystem für Konzerne ein unilateraler Flickenteppich, der weder im Interesse der Unternehmen noch der Staaten sein kann. Genau das sollte die OECD in ihrer letzten Reformperiode notabene verhindern, scheitert damit aber gerade an den Umsetzungen in den Nationalstaaten und an deren Willen, die OECD-Reformen weiter voranzutreiben. Die Säule 1 der Reform, eine Umverteilung eines Teils der Konzerngewinne von Residenz- zu Marktstaaten, verschwindet wohl in den Pariser Schubladen.

Die USA, die EU und die Schweiz müssen sich bewegen

In den letzten Tagen haben prominente Ökonom:innen und ehemalige Politiker:innen wie Joseph Stiglitz, Jayati Gosh,Thomas Piketty oder Thabo Mbeki für die Schaffung einer UNO-Steuerkonvention geworben. Die Global Alliance for Tax Justice, zu der auch Alliance Sud gehört, arbeitet seit Jahrzehnten auf diese hin. Von der Schweiz fordern wir eine konstruktive Beteiligung an den kommenden Verhandlungen zur Umsetzung der Konvention. Bisher hat sie sich vor allem durch Geringschätzung des Projekts ausgezeichnet. Im Zusammenhang mit ihrem gegenwärtigen Sicherheitsratsmandat bietet sich der im Ausland (zurecht) noch immer als vorgestriges Steuerparadies gesehenen Schweiz nämlich eigentlich die grosse Chance, für einmal auch im wirtschaftspolitischen Bereich als UNO-Brückenbauerin und ausgleichende Kraft zwischen den Blöcken aufzutreten. Das wäre eine kohärente Position im Kontext ihrer Sicherheitsratskampagne „a plus for peace“. Schliesslich ist eine globale Steuerpolitik, die allen Ländern zu mehr Einnahmen verhilft, auch Sicherheitspolitik, weil genügend Steuereinnahmen die Basis für ein starkes Gemeinwesen mit guter Bildung, öffentlicher Infrastruktur und einem leistungsfähigen Sozial- und Gesundheitswesen darstellen. Das sind wichtige Elemente der Armutsbekämpfung und so auch Demokratieförderung, Migrations- und Terrorprävention. Und nicht zuletzt ist mehr globale Steuergerechtigkeit eine notwendige Bedingung für die Finanzierung einer umfassenden nachhaltigen Entwicklung der Welt, wie sie die Staatengemeinschaft mit den UNO-Nachhaltigkeitszielen bis 2030 anstrebt. Dass die OECD diesbezüglich nicht liefern kann, haben die letzten zehn Jahre bewiesen. Wie für die Schweiz gilt deshalb auch für alle anderen «Blocker» des Nordens: Sie sollten sich bewegen und nun an der Ausarbeitung der Konvention konstruktiv mitarbeiten.

Mehr wirtschaftspolitische Zusammenarbeit in einer zerstrittenen Welt

Die aktuellen steuerpolitischen Entwicklungen bei der UNO haben auch eine geopolitische Komponente: Die erste Resolution zur steuerpolitischen Stärkung der UNO wurde von der Generalversammlung vor einem Jahr einstimmig angenommen. Die Staaten des Nordens trauten sich damals angesichts der geopolitischen Weltlage nicht, die G77-Staaten nach deren Ärger über die globale Pandemiebekämpfung (Impfungleichheit), den wenig gelinderten Folgen des Ukraine-Krieges für den Globalen Süden (Nahrungsmittelkrise) und der Klima- und Schuldenpolitik des Nordens (wenig Verständnis für die Lage des Südens) einmal mehr vor den Kopf zu stossen. Sie wollten verhindern, sie so weiter in die Arme Russlands und Chinas zu treiben. Eine Abkehr von dieser letztjährigen Demonstration des Willens zur steuer- und damit auch wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit würde für den Westen erhebliche Risiken bergen. Eine konstruktive Haltung eröffnet dagegen die Chance, einer Welt, in der gerade extrem starke zentrifugale Kräfte wirken, zumindest in der Steuerpolitik wieder universalistische Perspektiven zu schenken.

Artikel teilen

Medienmitteilung

Globale Steuerrevolution? Ein Sturm im Wasserglas

08.10.2021, Finanzen und Steuern

Jetzt wurde die OECD endlich konkret: Heute trafen sich die VertreterInnen der 140 an den Verhandlungen beteiligten Länder, um zu entscheiden, wie sie die neue Mindeststeuer für Konzerne konkret umsetzen wollen und wie ein kleiner Teil der exorbitanten Gewinne von Digitalkonzernen fairer verteilt werden soll. Die Resultate sind aus entwicklungspolitischer Sicht enttäuschend, das Steuerparadies Schweiz kommt hingegen glimpflich davon.

© Harry Hautumm / pixelio.de

In dieser Reform («BEPS 2.0 / Base Erosion and Profit Shifting») geht es einerseits um die Umverteilung von Konzerngewinnen von den Sitzstaaten in die Marktländer der Konzerne (Säule 1) und andererseits um die Einführung einer transnationalen effektiven Mindeststeuer für grosse multinationale Unternehmen (Säule 2). Trotz dieser vielversprechenden Ansätze bleibt die vielbeschworene «Steuerrevolution» aus.

«BEPS 2.0 ist hauptsächlich aus zwei Gründen mangelhaft», sagt Dominik Gross, Experte für internationale Steuerpolitik bei Alliance Sud. «Erstens sind die gesamte Rohstoffindustrie und der Finanzsektor aus der 1. Säule ausgenommen und es wird nur ein sehr kleiner Teil der Gewinne überhaupt umverteilt. Zweitens ist der vorgesehene Mindeststeuersatz von 15% in der Säule 2 viel zu tief angesetzt.» Länder mit vielen Konzernhauptsitzen wie die Schweiz können selbst entscheiden, ob sie die neue Mindeststeuer einführen wollen, umgekehrt bleibt der globale Süden einmal mehr auf der Strecke. Afrikanische, lateinamerikanische und andere Entwicklungsländer haben in der Regel Steuersätze von 25% oder 30%. Vor allem für Rohstoffkonzerne lohnt es sich deshalb weiterhin, ihre Gewinne in die Schweizer Konzernzentralen zu verschieben.

Ländern mit tiefen und mittleren Einkommen im unteren Bereich entgehen gemäss einer Berechnung der Ökonomen Petr Janský und Miroslav Palanský (2019) durch Gewinnverschiebungen multinationaler Konzerne jährlich Steuereinnahmen in der Höhe von 30 Milliarden Dollar. Umgekehrt generiert die Schweiz gemäss einer Gruppe von ÖkonomInnen um den Steuerexperten Gabriel Zucman 38% ihrer gesamten Gewinnsteuereinnahmen mit Gewinnverschiebungen aus anderen Ländern – diese summieren sich auf über 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Davon wird die Schweiz kaum etwas abgeben müssen.

Dominik Gross: «Wer sich in der Schweiz für eine weltweit gerechtere Steuerpolitik und einen Paradigmenwechsel im hiesigen Tiefsteuergebiet einsetzen will, kann sich nicht darauf verlassen, dass die OECD die Probleme von aussen her löst. Gefragt sind jetzt die fortschrittlichen Kräfte in der Schweizer Politik.» Sie können sich für die Einführung eines öffentlichen Country-by-Country-Reportings (CbCR) einsetzen, das die Steuertransparenz für multinationale Konzerne in der Schweiz verbessert. Ausserdem sollten sie vom Bundesrat verlangen, dass er sich auf dem internationalen Parkett für eine stärkere Rolle der UNO einsetzt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Länder des Südens ihre Interessen bei der zukünftigen Gestaltung eines faireren internationalen Steuersystems gleichberechtigt einbringen können.

Für weitere Informationen:

Dominik Gross, Experte für internationale Steuerpolitik bei Alliance Sud, Tel. +4178 838 40 79, dominik.gross@alliancesud.ch.

Artikel teilen

Artikel

Die GipfeltouristInnen von Rom

03.11.2021, Finanzen und Steuern

Ohne Steuer- keine Klimagerechtigkeit: Die neue «globale» Mindeststeuer der OECD und der G20 verteilt Reichtum ganz in der Tradition der (post-)kolonialen Welt zu Gunsten des globalen Nordens und verschärft damit die globale Ungleichheit.

Das Brunnenwasser der Fontana di Trevi mit seinen zahlreichen Münzen.

© Wolfgang Dirscherl / pixelio.de

Am Ende warfen die Regierungschefs der G20-Länder ein paar Münzen in den Trevi-Brunnen in Rom; so wie es fast alle TouristInnen tun, wenn sie die Ewige Stadt besuchen. Und angesichts der klima-, steuer- und pandemiepolitischen Ergebnisse, die dieser Gipfel zeitigte, lag in diesem Augenblick der Eindruck nahe, dass auch die Mächtigsten der Welt im Grund nichts anderes sind als TouristInnen: Menschen ohne grossen Willen zur aktiven Mitgestaltung der Welt, aber sehr wohl mit dem Anspruch, dass diese Welt es mit einem gut meine, während man sich an ihr zu bereichern versucht. Also Münze in den Brunnen!

«Why don’t you come on back to the war, don’t be a tourist», heisst es in einem Song von Leonard Cohen. Der «Krieg» wäre im Fall des G20-Gipfels in Rom − von der Pandemie einmal abgesehen − der Kampf gegen die Klimakrise und das ungerechte globale Steuersystem für multinationale Konzerne gewesen. Unmittelbar vor der diese Woche angelaufenen Klimakonferenz in Glasgow (COP26) wäre der Gipfel eine ausgezeichnete Gelegenheit gewesen, dass auch die höchste politische Ebene beginnt, diese drei grossen weltpolitischen Herausforderungen der Gegenwart zusammen zu denken – weit gefehlt.

Nutzlose Konzernsteuerreform der OECD und der G20

Exemplarisch zeigt sich das bei der Konzernsteuerreform, die etwas über 120 Länder im Rahmen der OECD unter Ausschluss vieler afrikanischer Länder verhandelt haben und in Rom nun in den wesentlichsten Punkten auch von den G20-Ländern abgesegnet wurde: Was von US-Präsident Biden oder dem designierten deutschen Bundeskanzler Scholz als «historisches Abkommen» gefeiert wird und von vielen Medien auch in der Schweiz völlig unkritisch als «globale Steuerrevolution» weitertransportiert wird, ist bei Lichte besehen auch nicht mehr als ein von einer Münze ausgelöster Wellenschlag.

Darin geht es einerseits um die Umverteilung von Konzerngewinnen von den Sitzstaaten in die Marktländer der Konzerne (Säule 1) und andererseits um die Einführung einer effektiven Mindeststeuer für grosse multinationale Konzerne (Säule 2). «BEPS 2.0» (Base Erosion and Profit Shifting) ist aus entwicklungspolitischer Sicht hauptsächlich aus zwei Gründen mangelhaft. Erstens sind die gesamte Rohstoffindustrie und der Finanzsektor aus technischen Gründen von der ersten Säule ausgenommen. Länder im globalen Süden, die stark vom Rohstoffabbau abhängig sind, werden also keine zusätzlichen Rechte zur Besteuerung von Gewinnen der Rohstoffindustrie erhalten. Ausserdem wird mit der Säule 1 nur ein sehr kleiner Teil der Gewinne überhaupt umverteilt. Und das nur in Konzernen, die einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Dollar und eine Gewinnquote von über 10 Prozent ausweisen. Global sind davon nur etwa 100 Konzerne betroffen, in der Schweiz mutmasslich nur die Giganten Novartis, Roche, Nestlé und Schindler. Von dieser Umverteilung profitieren werden hauptsächlich reiche Länder mit grossen Binnenmärkten wie die USA oder Deutschland. Zweitens ist der vorgesehene Mindeststeuersatz von 15 Prozent in der Säule 2 viel zu tief angesetzt und kann nur vom Land angewendet werden, in dem der jeweilige Konzern seinen Hauptsitz hat; und auch dort nur, wenn dieser Konzern einen Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro ausweist.

Die Entwicklungsländer gehen leer aus

Ländern mit tiefen und mittleren Einkommen im unteren Bereich («lower middle income countries») entgehen gemäss einer Berechnung der Ökonomen Petr Janský und Miroslav Palanský (2019) durch Gewinnverschiebungen multinationaler Konzerne des globalen Nordens jährlich Steuereinnahmen in der Höhe von 30 Milliarden Dollar – ausnahmslos alle diese Länder befinden sich auf der Südhalbkugel. Diese für arme Länder exorbitante Summe ist auch klimapolitisch höchst relevant: Sie entspricht dem Sechsfachen dessen, was die internationale Staatengemeinschaft im Rahmen des «Green Climate Fund» (GCF) an finanziellen Ressourcen für die Anpassung an den Klimawandel in den Entwicklungsländern in den Jahren 2020-2023 versprochen hat (tatsächlich fliessen wird noch weniger). Dabei ist im GCF die Finanzierung von «Loss&Damage», also die Kompensation von dem, was die Klimakrise etwa durch Unwetter bereits in der Gegenwart an Schäden und Verlusten (zum Beispiel Land, Infrastruktur oder Biodiversität) verursacht, noch nicht einmal eingerechnet. Auch um diese Finanzierungslücke zu schliessen, ist die bessere Mobilisierung steuerlicher Einnahmen im Inland («domestic revenue mobilization») für Entwicklungsländer unentbehrlich.

Das internationale Steuersystem für multinationale Konzerne läuft diesem Ziel heute völlig entgegen. Daran wird sich auch mit der jüngsten Steuerreform nichts ändern. Das zeigen auch erst kürzlich wieder bekanntgewordene Steuervermeidungsfälle von Konzernen wie Socfin (Palmöl- und Kautschukhandel), Glencore (Öl, Kupfer, Kohle und andere Rohstoffe) und Nestlé (Nahrungsmittel), wobei das Tiefsteuergebiet Schweiz jeweils eine zentrale Rolle spielt. Während die im Oktober veröffentlichte Studie von Brot für alle, dem deutschen Netzwerk Steuergerechtigkeit und Alliance Sud zeigt, dass Socfin den grössten Teil seiner Gewinne im Schweizerischen Freiburg versteuert, obwohl die meiste Arbeit in diesem Konzern auf den Plantagen in Sierra Leone, Liberia oder Kambodscha verrichtet und damit dort auch die Wertschöpfung erzielt wird, zeigt das Beispiel Nestlé in Marokko, wie unverzichtbar eine starke nationale Steuerverwaltung ist: Auf Grund von unsauberen Verrechnungspreisberechnungen drohen dem Schweizer Traditionshaus Steuernachzahlungen in der rekordverdächtigen Höhe von 110 Millionen Dollar. Ohne Steuerbehörden, die dem Konzern ganz genau auf die Finger geschaut haben, wäre dies nicht möglich geworden – es sind aber genau diese Ressourcen, die vielen Entwicklungsländern fehlen.

Für die nächsten zwei Wochen bleibt zu hoffen, dass sich die zentralen AkteurInnen an der UNO-Klimakonferenz in Glasgow von den prominenten TouristInnen in Rom nicht allzu sehr beeinflussen lassen und handeln, statt «Sightseeing» zu betreiben. Die zentralen Forderungen aus einer globalpolitischen Perspektive liegen auf dem Verhandlungstisch: Die reichen Länder müssen wie schon vor zehn Jahren versprochen jährlich 100 Milliarden Dollar für den Kampf gegen die Klimakrise einsetzen und die armen Länder für die erlittenen Schäden («Loss&Damage») entschädigen.

Artikel teilen

Artikel

Nur die Reichen jubeln

07.12.2021, Finanzen und Steuern

Im Oktober haben OECD und G20 die neue internationale Mindeststeuer für multinationale Konzerne abgesegnet. Der in Europa und in Nordamerika als historischer Erfolg gefeierte Beschluss wird in Afrika, Asien und Lateinamerika als ungerecht taxiert.

Pecunia non olet («Geld stinkt nicht»): Am G20-Gipfel in Rom trafen sich Ende Oktober die Staats- und Regierungschefs vor der Fontana di Trevi, um eine eigens für sie geprägte Euro-Münze in den Brunnen zu werfen.

© Roberto Monaldo/Keystone/APA/laPresse

Mitte Oktober haben die über 120 Mitgliedsländer des «Inclusive Framework on BEPS» der OECD und schliesslich auch die G20-Staaten die Einführung einer neuen internationalen Mindeststeuer beschlossen. «Historische Einigung!», «Globale Steuerrevolution!», «Paradigmenwechsel!» erschallte es in der europäischen oder nordamerikanischen Öffentlichkeit. Auf anderen Kontinenten war man weniger begeistert: So kritisierten Steuergerechtigkeits-NGOs aus Afrika und Asien die OECD-Einigung als «Tax Deal of the Rich» und die G24-Länder – eine Allianz von afrikanischen und lateinamerikanischen Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenländern – kritisierte den Verlust an nationaler Steuerautonomie, die die neuen Regeln mit sich bringen würden. So werden Länder, die an ihren unilateralen Digitalsteuern festhalten oder solche neu einführen wollen, unter Sanktionsdruck der OECD geraten. Als Reaktion auf den aus Sicht des Südens ungenügenden Deal, dessen Inhalt wesentlich durch einen Kompromiss zwischen den USA, Deutschland, Frankreich und den wichtigsten Konzernsteueroasen wie Irland, Holland, Luxemburg und der Schweiz ausgehandelt wurde, reichten die G77-Länder (die Entwicklungsländer-Gruppe bei der UNO) eine Resolution für ein intergouvernementales Organ unter dem Dach der UNO ein, das die politische Führung in der internationalen Steuerpolitik von der OECD übernehmen soll und entsprechend eine viel bessere Repräsentation der ehemaligen Kolonialstaaten des globalen Südens erreichen würde.

Entwicklungspolitisch wirkungslose OECD-Mindeststeuer

Die Reform ist aus der Perspektive des globalen Südens vor allem aus zwei Gründen mangelhaft. Erstens sind die gesamte Rohstoffindustrie und der Finanzsektor von der Umverteilung von Steuersubstrat ausgenommen. Länder im globalen Süden, die stark vom Rohstoffabbau abhängig sind, werden also keine zusätzlichen Rechte zur Besteuerung von Gewinnen der Rohstoffindustrie erhalten. Ausserdem gilt die Säule 1 (Umverteilung von Konzerngewinnen von den Sitzstaaten in die Marktländer) nur für Konzerne, die einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Dollar und eine Gewinnquote von über 10% ausweisen. Global sind davon nur etwa 100 Konzerne betroffen, in der Schweiz mutmasslich nur die Giganten Novartis, Roche, Nestlé und Schindler. Von dieser Umverteilung profitieren werden hauptsächlich reiche Länder mit grossen Binnenmärkten wie die USA oder Deutschland.

Zweitens ist der vorgesehene Mindeststeuersatz in der Säule 2 von 15% viel zu tief angesetzt und kann nur von Ländern angewendet werden, in denen der jeweilige Konzern seinen Hauptsitz hat. Und auch dort nur, wenn dieser Konzern einen Jahresumsatz von über 750 Millionen ausweist. Für den globalen Süden ist die aus seiner Sicht gescheiterte OECD-Reform verheerend: Denn Entwicklungsländer leiden stark unter den Gewinnverschiebungen der Konzerne, die das aktuelle Steuersystem ermöglicht. Gemäss einer Berechnung der Ökonomen Petr Janský und Miroslav Palanský (2019) verlieren sie durch Gewinnverschiebungen in die Konzernzentren des Nordens jährlich Steuereinnahmen in der Höhe von 30 Milliarden Dollar. Eine bessere Mobilisierung einheimischer Steuermittel («domestic revenue mobilization») – wie sie auch von der Schweiz als eines der Ziele ihrer technischen Entwicklungszusammenarbeit definiert wird – kann aber nur gelingen, wenn die Abflüsse von Steuersubstrat in Tiefsteuergebiete unterbunden werden. Seit vierzig Jahren haben multinationale Konzerne mit wohlwollender Hilfe ihrer Sitzstaaten im globalen Norden diese Steuervermeidungspraktiken stetig ausgebaut. Daran werden die von der OECD und den G20-Staaten nun verabschiedeten Reformsäulen nichts ändern.

Nestlé, Glencore, Socfin: Neue Steuervermeidungsfälle in der Schweiz

Dass die neuen OECD-Regeln nicht ausreichen, zeigen auch jüngst bekanntgewordene Steuervermeidungsfälle von Konzernen wie Socfin (Palmöl- und Kautschukhandel), Glencore (Öl, Kupfer, Kohle und andere Rohstoffe) und Nestlé (Nahrungsmittel), in denen das Tiefsteuergebiet Schweiz jeweils eine zentrale Rolle spielt. Während die kürzlich veröffentlichte Studie «Cultivating Fiscal Inequality» von Brot für alle, dem deutschen Netzwerk Steuergerechtigkeit und Alliance Sud zeigt, dass Socfin den grössten Teil seiner Gewinne im Schweizerischen Freiburg versteuert, obwohl die meiste Arbeit des Konzerns auf den Plantagen in Sierra Leone, Liberia oder Kambodscha verrichtet und damit dort auch die Wertschöpfung erzielt wird, zeigt das Beispiel Nestlé in Marokko, wie unverzichtbar eine starke nationale Steuerverwaltung ist: Auf Grund von unsauberen Verrechnungspreisberechnungen drohen dem Schweizer Traditionshaus Steuernachzahlungen in der rekordverdächtigen Höhe von 110 Millionen Dollar. Ohne Steuerbehörden, die dem Konzern auf die Finger geschaut haben, wäre dies nicht möglich geworden. Es sind aber genau diese Ressourcen, die vielen Entwicklungsländern fehlen. Ein weiterer Bericht, der Ende Oktober von der Recherche-NGO CICTAR (Centre for International Corporate Tax Accountability and Research) publiziert wurde, zeigt Gewinnverschiebungen des Rohstoffkonzerns Glencore aus Australien in den Kanton Zug im Zusammenhang mit dessen Kohlegeschäft auf. Auch wenn es hier nicht direkt um entwicklungspolitische Zusammenhänge geht, zeigt die Studie, wie Glencores Sitzkanton Zug von einem der klimatologisch schädlichsten Geschäfte überhaupt direkt steuerlich profitiert. Nicht nur volkswirtschaftlich stellt sich die Schweiz mit ihrem Tiefsteuersystem für multinationale Konzerne einer gerechten ökologischen Transformation der Weltgesellschaft entgegen. Sie tut das auch direkt politisch.

Die Schweiz als Anwältin der Konzerne bei der OECD

In einer Allianz mit anderen Tiefsteuergebieten wie Irland, Luxemburg, Holland oder Ungarn setzt sich die Schweiz in steuerpolitischen Verhandlungen bei der OECD jeweils für möglichst lasche Reformen ein. Sie hat das auch im jüngsten Reformprozess wieder getan. Das zeigt ein veröffentlichter Brief, den SVP-Finanzminister Ueli Maurer im August an den neuen OECD-Generalsekretär Mathias Cormann schickte. Darin verlangt Maurer Abzüge bei der Mindeststeuer für Konzerngesellschaften, die Forschung&Entwicklung betreiben (im Interesse der Basler Pharmariesen) und schlägt eine zusätzliche Regel vor, wonach multinationale Konzerne entrichtete CO2-Steuern von ihren Gewinnsteuern abziehen könnten. Ein absurder Vorschlag: Multinationale Konzerne torpedieren mit ihren Steuervermeidungspraktiken globale Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise und sollen gleichzeitig für ihre Lenkungsabgaben entschädigt werden, die ja gerade klimaschädliches Wirtschaften verteuern sollten, um die Firmen zu Investitionen in grüne Technologie zu bewegen.

In seiner Antwort entlarvt Corman Maurers Vorschlag denn auch als Schnapsidee: «CO2-Steuern sind Steuern auf Inputs [besteuert wird der CO2-Ausstoss in der Produktion, Anm. DG] und nicht auf Einkommen [ergo Konzerngewinne, Anm. DG] und passen daher nicht in den konzeptionellen Rahmen und das Design der beiden Säulen [Übersetzung aus dem Englischen DG]». Umso bemerkenswerter ist es, dass Maurer mit seinem ersten Anliegen, neue Abzüge von der Mindeststeuer für die Pharmakonzerne zu etablieren, offenbar mehr Erfolg hatte. In der «Handelszeitung» vermeldete das Finanzdepartement nach der OECD-Einigung nämlich stolz folgendes als einen Schweizer Erfolg in Paris: Indem die Konzerne Personal- und Infrastrukturkosten als Abzüge geltend machen können, reduziert sich ihr steuerbares Einkommen in den ersten fünf Jahren nach Einführung der Mindeststeuer um 10 bzw. 8 Prozent (danach je um 5). Die Kosten dieser Abzüge gehen auf Kosten des Schweizer Fiskus. Das beim EFD zuständige Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) vertritt bei der OECD also nicht nur nicht die Interessen eines globalen Gemeinwesens, sondern nicht einmal die nationalen Interessen des Schweizer Gemeinwesens, sondern ganz einfach nur jene der hier angesiedelten multinationalen Konzerne. Das zeigt: Wer sich in der Schweiz für eine weltweit gerechtere Steuerpolitik und einen Paradigmenwechsel im hiesigen Tiefsteuergebiet einsetzen will, kann sich weder auf die OECD noch auf den Bundesrat verlassen. Fortschrittliche politische Kräfte und die Zivilgesellschaft sind hier gefragt.

Wie die Schweiz die OECD-Reform verbessern könnte

Die ermutigende Nachricht dabei: Die von der OECD ausgearbeitete Mindeststeuer liesse sich mit relativ wenigen technischen Veränderungen so verbessern, dass auch arme Produktionsländer von ihr profitieren würden. Und zwar mit der METR («Minimum Effective Tax Rate for Multinationals»). Diese wurde von zivilgesellschaftlichen Kräften in internationaler Zusammenarbeit mit ÖkonomInnen und SteuerrechtlerInnen entwickelt. Sie setzt grundsätzlich auf die gleichen technischen Konzepte wie die OECD. Sie baut deren Mindeststeuer aber erstens so um, dass die METR von einzelnen Ländern bzw. von Ländergruppen gemeinsam umgesetzt werden kann, ohne dass – im Gegensatz zur Umsetzung der Säule 2 der OECD – ein neues multilaterales Abkommen oder Änderungen bei den bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen nötig wären, was eine weitere Schwäche des OECD-Konzepts ist. Zweitens ist die METR für Sitz-, Absatz- und Produktionsländer von Konzernen gleichermassen anwendbar. Dabei werden in einem ersten Schritt die gesamten unterbesteuerten Gewinne innerhalb eines Konzerns berechnet. Was unterbesteuerte Gewinne sind, wird wie im OECD-Vorschlag über einen Mindeststeuersatz definiert. Was unter diesem liegt, gilt als unterbesteuert. Während die Säule 2 der OECD einen Mindeststeuersatz von 15% vorschreibt, würde die METR einen solchen von 25% voraussetzen und sich so am aktuellen globalen Durchschnitt orientieren, der knapp darunter liegt.

In einem zweiten Schritt sollen diese unterbesteuerten Gewinne so jenen Ländern zugeordnet werden, in denen die Wertschöpfung eines Konzerns tatsächlich stattfindet. Dies stellt eine Formel sicher («formulary apportionment»), die a) Kapital (physische Werte), b) Personal und c) Umsatzerlöse eines Konzerns in einem bestimmten Land berücksichtigt.

In einem dritten Schritt können die einzelnen Staaten diese bei ihnen lokalisierten Gewinne autonom nach ihrem nationalen Steuerrecht besteuern. Dadurch kann zumindest teilweise sichergestellt werden, dass die Gewinne eines multinationalen Konzerns auch tatsächlich dort versteuert werden, wo ein bestimmter Wert, aus dem die Gewinne resultieren, hergestellt (in den Produktionsländern) bzw. abgesetzt (in den Marktländern) wird. Es stellt sich allerdings die Frage, ob Länder, die die neuen OECD-Regeln umsetzen, gleichzeitig einen Mindeststeuersatz einführen können, der über dem Satz der OECD von 15% liegt. Dies wäre aber eine Voraussetzung dafür, dass auch Entwicklungsländer mit aktuellen Gewinnsteuersätzen von meistens über 25% von der METR profitieren könnten. Grundsätzlich steht es den Mitgliedsländern des «Inclusive Frameworks» der OECD aber frei zu entscheiden, ob sie die OECD-Mindeststeuer einführen wollen oder nicht.

Unter der Voraussetzung, dass die Schweiz politisch bereit wäre, ihr grundsätzliches Geschäftsmodell im Umgang mit multinationalen Konzernen zu überdenken, wäre sie prädestiniert für die Einführung der METR. Sie verfügt als wichtiger Sitzstaat multinationaler Konzerne über die nötigen Informationen zu deren Geschäftspraktiken, die es ihr auch steuerpolitisch ermöglichen, eine Implementierung der METR voranzutreiben. Zudem wären ihre Chancen hoch, Partnerländer für dieses System zu finden, da die Schweizer Konzernbesteuerung die fiskalische Lage zahlreicher Staaten, die über die entsprechenden multinationalen Konzerne mit der Schweiz verbunden sind, wesentlich beeinflusst. Würde sie diese Partner zum Beispiel unter den Ländern im globalen Süden suchen, in denen Schweizer Konzerne Rohstoffe abbauen, oder unter jenen Schwellenländern, die als Absatzmärkte für Konsumgüterkonzerne aus der Schweiz – wie Nestlé oder Procter&Gamble –, gelten, wäre eine Schweizer Einführung der METR ein substantieller Beitrag zu einer wirkmächtigen Schweizer Entwicklungspolitik.

Artikel teilen

Artikel

Der Schweizer Finanzplatz schützt Putins Freunde

03.03.2022, Finanzen und Steuern

In den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine sind der offiziellen Schweiz die Widersprüche zwischen den Prinzipien ihrer Aussenpolitik und ihrer Interessen in der Aussenwirtschaftspolitik um die Ohren geflogen. Zeit, sie endlich zu überwinden.

Friedensdemo in Bern am 26. Februar 2022: Die Zivilgesellschaft macht Druck auf den Bundesrat, damit er die Sanktionen gegen Russland verschärft.

Der russische Einmarsch in der Ukraine legte auch zentrale Schwächen der Schweizer Aussenpolitik offen. Wie schon in den Monaten zuvor, als die Spannungen zwischen Russland, der Ukraine und der NATO stetig zunahmen, spielte der Bundesrat in der ersten Kriegswoche jene aussenpolitische Rolle, die dem politischen Selbstverständnis der offiziellen Schweiz in der Welt entspricht. Dazu gehören die Prinzipien der Neutralität, der diplomatischen Vermittlung zwischen Konfliktparteien (“gute Dienste”) und das Insistieren auf die Einhaltung von Völker- und Menschenrecht(en). So bot Aussenminister und Bundespräsident Ignazio Cassis den Kriegsparteien ein Treffen in Genf an, um Friedensverhandlungen aufzunehmen. Die ukrainische Regierung wendete sich derweil lieber an Israel. Mittlerweile reden die Kriegsparteien in Belarus nahe der ukrainischen Grenze miteinander. Die Schweiz spielt dort keine Rolle. Man kann sich ob dieser Entwicklungen des Eindruckes nicht ganz verwehren, dass man sich für die guten Dienste der Schweiz gegenwärtig vor allem in der Schweiz interessiert.

In der Bredouille zwischen Finanzplatz-Lobby und EU/USA

Während die Schweizer Diplomatie in den letzten Wochen und Monaten also für die Galerie arbeitete, brauchte der Bundesrat vier lange chaotische Tage, um sich vollumfänglich den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland anzuschliessen. Vier Tage, in denen es für Regime nahe russische Vermögende möglich war, ihre transnationalen Firmen-, Anlage- und Kontenkonstrukte, in denen Schweizer Banken und andere Finanzdienstleister eine Rolle spiel(t)en, so umzustrukturieren, dass sie von den Sanktionen gar nicht mehr berührt werden können. Die NZZ meldet aus dem Innern der Finanzplatz-Maschinerie jedenfalls, dass die Hektik im Russland-Geschäft sehr gross sei. Wie einzelne Banken auf die Sanktionen reagieren, scheint eine strategische Frage zu sein: Die einen setzen auf eine möglichst strenge Umsetzung der Sanktionen, um damit die beträchtlichen juristischen Risiken in diesem Zusammenhang zu minimieren, die anderen auf möglichst viel Intransparenz, was sie für russische Kunden, die diese suchen, noch attraktiver machen dürfte. Die Vermutung, dass der politische Druck aus der EU und den USA auf den Bundesrat für die Ergreifung von Sanktionen zuerst jenen der politischen Finanzplatz-VertreterInnen zu Hause gegen diese übersteigen musste, bis sich unsere Regierung mit rechter Mehrheit zu diesem Schritt durchringen konnte, liegt nahe.

Es ist allerdings nicht garantiert, dass die Finanz-Sanktionen gegen vermögende RussInnen wirklich mehr sind als Symbolpolitik. Die Offshore-Strukturen, mit denen Vermögende aus aller Welt heute ihr Geld verwalten, sind transnational und so verschachtelt, dass es für die Behörden oft kaum möglich ist, bestimmte Vermögenswerte eindeutig bestimmten Personen zuzuordnen. So berichtete die New York Times, dass der von den USA und der Schweiz sanktionierte Vladimir Putin mutmasslich der reichste Russe überhaupt sei, wo sein Geld genau liegt, wisse aber niemand. Auch Bundespräsident Cassis musste vor ein paar Tagen einräumen, dass es nicht bekannt sei, ob Putin über Konten in der Schweiz verfüge. Der Umsetzung der Sanktionen kommt hier das traditionelle Geschäftsmodell des Schweizer Finanzplatzes in die Quere, das auf Dunkelkammern setzt, statt auf Transparenz. Nach wie vor bieten Banken und FinanzberaterInnen in der Schweiz Dienstleistungen an, die Steuerflucht, Geldwäscherei, Korruption und kriminelle Geschäfte begünstigen. Dies zeigten zuletzt - wie zahlreiche andere Leaks zuvor - die sogenannten “SuisseSecrets”; eine sehr umfangreiche Datensammlung aus der globalen Vermögensverwaltung der Credit Suisse (CS), die von einem Whistleblower an die Süddeutsche Zeitung übergeben wurde. Auf die Frage, wie hoch die Summen russischer Vermögen sind, die von Banken in der Schweiz verwaltet werden, weiss niemand eine genaue Antwort. Die NZZ schrieb von 50-150 Milliarden Franken. Alleine diese riesige Bandbreite ist ein Hinweis auf die Intransparenz des hiesigen Finanzplatzes. Bei diesen Schätzungen sowieso nicht berücksichtigt sind die Vermögen von RussInnen, die in der Schweiz einen Wohnsitz haben. Die Vermögenssummen von diesen Inländern dürfte ähnliche Grössenordnungen haben wie jene der Ausländer. Ein Wohnsitz in der Schweiz ist nämlich für Reiche auch vermögensverwalterisch sehr attraktiv, geniesst man doch den immer noch sehr strengen Schutz des inländischen Bankgeheimnisses. Davon, dass reiche RussInnen gerne zumindest teilweise in der Schweiz leben, zeugen die Zürcher Goldküste, Alpenressorts wie Gstaad oder St. Moritz und die Gestaden des Zuger- und Genfersees.

Skandalbank mit weiterem Skandal

Die CS wiederum machte in den letzten Wochen nicht nur mit den “Suisse Secrets” schlechte Schlagzeilen. Die Financial Times machte gestern publik, dass die Schweizer Grossbank Hedge Funds und andere InvestorInnen unter dem Eindruck der Sanktionen in den letzten Tagen dazu aufgefordert hat, Dokumente von sanktionierten russischen CS-Kunden zu vernichten. Diesen hatte die Bank Kredite vergeben, für die Yachten, Immobilien und anderes Spielzeug als Sicherheiten dienten. Ende 2021 hatte die Bank einen Teil dieser Kreditrisiken an die betreffenden Hedgefunds "weitergereicht”. Es wird vermutet, dass die CS mit dieser Aufforderung russischen Kunden helfen wollte, den Sanktionen zu entkommen. Angesichts der Skandale, die eine der wichtigsten Schweizer Banken in den letzten Monaten annähernd im Wochentakt produzierte, wirkt das Grundprinzip der Schweizer Compliance-Philosophie, nämlich die Selbstkontrolle der Banken über die Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten, wie ein Hohn.

Die extrem zögerliche Reaktion des Bundesrates auf den Kriegsausbruch in der Ukraine und das gleichzeitige sehr unlautere Geschäftsgebaren einer der beiden Schweizer Grossbanken, das mit dem Krieg in einem Zusammenhang steht, schaden der Reputation der Schweiz und bedrohen so auch die Glaubwürdigkeit ihrer Aussenpolitik. Aussenminister Cassis begründete den anfänglichen Verzicht des Bundesrates auf den Nachvollzug der EU- und US-Sanktionen letzte Woche noch damit, sich den Weg des Dialoges zu Putin offen halten zu wollen. Solche Ausreden sind nichts neues, sondern machen entgegen ihres Mythos die reale Funktion der Schweizer Neutralität aus: Sie stellt vor allem im Konfliktfall viel eher eine Möglichkeit dar, mit allen Seiten (weiter) Geschäfte machen zu können, als dass sie die Diplomatie zur tatsächlichen Vermittlung zwischen den Konfliktparteien befähigen würde. Mit der Behauptung von letzterem war und ist ersteres politisch immer einfacher zu rechtfertigen. So geschehen etwa im 2. Weltkrieg beim Verhalten gegenüber Nazi-Deutschland oder in den 1980er Jahren bei der Umgehung der Wirtschaftssanktionen im Handel mit Apartheid-Südafrika. Angesichts der neuen dramatischen Grosskonflikte in der Welt scheint sich die Schweiz eine solch janusköpfige aussenpolitische Strategie nun aber bis auf weiteres nicht mehr leisten zu können. Die Tatsache, dass die Schweiz nach anfänglicher Absage die US- und EU-Sanktionen dann doch noch übernahm (bzw. übernehmen musste), deutet jedenfalls darauf hin.

Eine aussenpolitische Schubumkehr ist nötig

Bundesrat und Parlament täten deshalb gut daran, die aktuellen Krisen zum Anlass zu nehmen, im Verhältnis zwischen der Schweizer Aussen- und der Aussenwirtschaftspolitik eine Schubumkehr einzuleiten: Die Grundwerte der Schweizer Aussenpolitik sollten nicht mehr als moralisches Feigenblatt für die harten aussenwirtschaftlichen Interessen dienen. Stattdessen sollte sich die Praxis von letzterer an den Prinzipien von ersterer orientieren. Zu einer solchen politischen Kohärenz hat sich die Schweiz denn eigentlich auch bekannt, als sie 2015 zusammen mit allen UNO-Mitgliedsstaaten die Umsetzung der UNO-Nachhaltigkeitsziele versprach, die damals in der sogenannten Agenda 2030 verankert wurden. Diese baut auf dem Prinzip der Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung auf. Im Grundsatz besagt dieses Prinzip, dass kein Politikbereich den Zielen eines anderen widersprechen sollte.

Als erster mittelfristig wirksamer Schritt in Richtung einer völker- und menschenrechtlich kohärenten Schweizer Steuer- und Finanzpolitik könnte Bundesbern die Transparenz von Offshore-Konstrukten erhöhen. Dafür ist ein öffentliches Register nötig, in dem die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten eines Bankkontos oder einer Briefkastenfirma ausgewiesen werden. Kurzfristig muss der Bundesrat eine Task-Force mit allen relevanten Institutionen des Bundes (Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD), Finanzmarktaufsicht (FINMA), Bundesanwaltschaft (BA), Geldwäscherei-Meldestelle (MROS)) zusammenstellen. Diese könnte die effektive Umsetzung der Sanktionen ermöglichen, in dem sie die tatsächlichen Vermögenstrukturen sanktionierter Personen untersucht und so Namen und Vermögen miteinander verknüpft. Andere Länder haben bereits beschlossen, eine solche Task-Force aufzustellen – darunter Deutschland und die USA.

Gerechtere, ökologischere und demokratischere Gesellschaften sind die beste Versicherung gegen brutale Despoten wie Vladimir Putin. Eine Handels- und Wirtschaftspolitik, die den politischen Ausgleich fördert, in dem sie Wohlstand gerecht verteilt, ist wiederum eine notwendige Voraussetzung für deren Aufbau. Die Schweiz als bedeutendes Finanz- und Handelszentrum hat hierbei weltweit wirksame Hebel in der Hand, mit denen sie solche Entwicklungen mitanstossen kann.

Artikel teilen

Medienmitteilung

Auf der Seite der Kriegstreiber

17.05.2022, Finanzen und Steuern

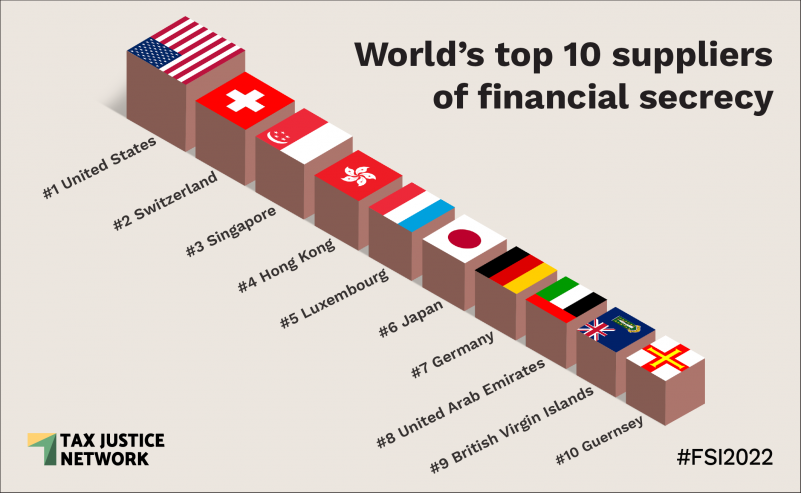

Die Schweiz ist hinter den USA der undurchsichtigste Finanzplatz der Welt: Das zeigt der neue Schattenfinanzindex des Tax Justice Network (TJN). Im Kampf gegen internationale Steuerflucht, Geldwäscherei und Korruption stagniert unser Land – aktuell wird ihm das bei der Suche nach sanktionierten Geldern russischer Oligarchen zum Verhängnis. Es braucht dringend mehr Transparenz.

© Tax Justice Network

Gemäss den heute publizierten Berechnungen des TJN beherbergt die Schweiz einen der attraktivsten Finanzplätze für Steuerhinterzieherinnen, Geldwäscher, Terrorismusfinanziererinnen oder korrupte Politiker. Denn die Banken in der Schweiz verwalten nicht nur so viele ausländische Vermögen wie nirgends sonst in der Welt – gemäss der Schweizer Bankiervereinigung sind das aktuell über 3'600 Milliarden Franken –; der Schweizer Finanzplatz gehört trotz aller Reformen der letzten zehn Jahre immer noch zu den undurchsichtigsten weltweit.

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist dies aus zwei Gründen problematisch, sagt Dominik Gross, Finanzexperte bei Alliance Sud, dem Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik: «Erstens fehlen in der Schweiz die Gesetze, die den Behörden eine aktive Suche nach einem grossen Teil der sanktionierten Vermögen russischer Oligarchen ermöglichen würden. Das zeigen die Analysen des TJN deutlich.» Gemäss Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) sind aktuell nur 6,3 Milliarden Franken russischer Vermögen in der Schweiz gesperrt, seit April haben die Banken über eine Milliarde schon wieder freigegeben. Obwohl gemäss Bankiervereinigung insgesamt 150-200 Milliarden russischer Vermögen in der Schweiz liegen.

Dazu kommt: Da die Schweiz mit vielen Entwicklungsländern immer noch keinen automatischen Informationsaustausch (AIA) über Bankkundendaten unterhält, haben Steuerhinterzieher aus Nicht-AIA-Ländern auf Schweizer Banken nach wie vor kaum etwas zu befürchten. Gross: «Sie verstecken hier Geld vor dem Fiskus ihrer Heimatstaaten, die dieses dringend im Kampf gegen die Nahrungsmittelkrise bräuchten, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hat.»

Parlament muss handeln

Trotz grossem Handlungsbedarf bleibt der Bundesrat untätig. National- und Ständerat könnten aber bald korrigieren:

• Eine überparteiliche Motion im Nationalrat verlangt vom Bundesrat eine Gesetzesvorlage für mehr Transparenz, damit die wahren Besitzer von Briefkastenfirmen und Profiteure von Offshore-Konstrukten zumindest den Behörden bekannt werden.

• Mit weiteren Vorstössen wollen Nationalrät- und StänderätInnen vom Bundesrat wissen, wie er sanktionierte Vermögen in Zukunft aufspüren und konfiszieren will, und verlangen die Schaffung einer Schweizer Task-Force bzw. den Beitritt der Schweiz zur internationalen Task-Force, die aktiv nach russischen Vermögen sucht.

• Ein Postulat der aussenpolitischen Kommission des Nationalrates verlangt vom Bundesrat einen Bericht, worin er darlegt, wie er in Zukunft die Transparenz von Finanzflüssen erhöhen will, die in und durch die Schweiz fliessen.

Für weitere Informationen:

Dominik Gross, Experte für Finanzpolitik Alliance Sud: +4178 838 40 79; dominik.gross@alliancesud.ch

Artikel teilen

Medienmitteilung

OECD-Mindeststeuer: Die Schweiz muss nachbessern

23.06.2022, Finanzen und Steuern

Der Bundesrat hat heute seinen Umsetzungsvorschlag der jüngsten OECD-Reform vorgestellt. Jenen Ländern, die von Schweizer Konzernen schon bisher um Steuereinnahmen geprellt wurden, hilft sie nicht.

Die Steuergerechtigkeit bleibt mit dem Vorschlag des Bundesrates auf der Strecke

© Thorben Wengert / pixelio.de

Der Bundesrat hat heute seinen Umsetzungsvorschlag der jüngsten OECD-Reform vorgestellt. Jenen Ländern, die von Schweizer Konzernen schon bisher um Steuereinnahmen geprellt wurden, hilft sie nicht. Alliance Sud verlangt eine Rückverteilung der Zusatzeinnahmen in Länder mit niedrigen Einkommen, in denen Schweizer Konzerne produzieren. Das Schweizer Kompetenzzentrum für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik wird dabei von ATAF, dem Forum der afrikanischen Steuerbehörden, unterstützt.

Noch im Frühling 2021 versprachen viele Staaten, dass das internationale Konzernsteuersystem mit der Einführung einer Mindeststeuer fairer werde. Die Botschaft des Bundesrates zeigt nun aber: Die Schweizer Regierung will von diesem Ziel nichts wissen. Im Gegenteil: Was eigentlich die Besteuerung von multinationalen Konzernen in Staaten hätte verbessern sollen, die bisher von massiver Steuervermeidung dieser globalen Unternehmen betroffen waren, würde gemäss dem Vorschlag des Bundesrates nun zu Mehreinnahmen ausgerechnet in jenen Staaten führen, die diese Steuervermeidung bisher erst ermöglichten. Dazu gehört an vorderster Front auch die Schweiz.

Dominik Gross, Experte für Steuerpolitik bei Alliance Sud: «Die Mehreinnahmen aus der Mindeststeuer von 15% gehen nicht in jene Länder, die in den letzten Jahrzehnten wegen des sogenannten «Race to the bottom» Milliarden Steuereinnahmen verloren, sondern erneut in Steuerfluchthäfen wie die Schweiz.» Seit der Jahrtausendwende konkurrenzierte sie mit Irland, Luxemburg oder Holland mit immer tieferen Gewinnsteuersätzen um die Gunst multinationaler Konzerne. Diese versteuern ihre Gewinne dank zahlreichen Lücken im internationalen Steuersystem nicht dort, wo sie sie erwirtschaften, sondern dort, wo sie dafür mit den tiefsten Steuersätzen belegt werden.

Steuergerechtigkeit bleibt auf der Strecke

Im vergangenen Jahr lobbyierten diese Tiefsteuerländer in den OECD-Verhandlungen für technische Änderungen bei der Mindeststeuer – mit Erfolg zu ihren Gunsten: So sagte der Schweizer Finanzminister Ueli Maurer kürzlich in der NZZ: «Dass der Mindeststeuersatz bei der globalen Unternehmenssteuerreform heute bei 15 Prozent ist, und zwar ohne das Wort «mindestens», ist dem geschlossenen Auftreten der kleinen, innovativen und investitionsstarken Volkswirtschaften zu verdanken.» Mit anderen Worten: den Steuerfluchthäfen für Konzerne. Auf der Strecke bleiben erneut ökonomisch benachteiligte Abbauländer von Schweizer Rohstoffkonzernen in Afrika, Asien und Lateinamerika, wo die eigentliche Wertschöpfung stattfindet.

Wie das Parlament korrigieren muss

Dominik Gross: «Das Parlament muss nun korrigieren, damit die Mindeststeuer in der Schweiz doch noch einen Beitrag für mehr globale Steuergerechtigkeit und für eine nachhaltige Entwicklung der Welt leistet.» Alliance Sud schlägt drei Verbesserungen vor:

1) Der Bund muss einen Grossteil der Mehreinnahmen einziehen, nicht die Kantone.

2) Die Schweiz sollte bei Konzernen, die in Ländern produzieren, die gemäss Weltbank als arme Länder («lower middle income bzw. low income countries») gelten, auf die Anwendung der nationale Ergänzungssteuer («Top-Up Tax») verzichten, so dass diesen ermöglicht werden kann, die Konzerngewinne entsprechend selbst zu besteuern. Diese Forderung von Alliance Sud wird vom Forum der afrikanischen Steuerbehörden (ATAF) unterstützt. Anthony Munanda, Senior International Tax Advisor von ATAF sagt: «Es gibt einige Schweizer Konzerne, die in afrikanischen Ländern tätig sind und die in der Schweiz mit der Mindeststeuer belegt werden können. Wenn die Schweiz bei diesen Firmen auf die Anwendung der nationalen Ergänzungssteuer verzichtet, kann ein Teil des gesamten Steuersubstrats dieser Firmen in den betreffenden afrikanischen und anderen Entwicklungsländern versteuert werden (lesen Sie hier den gesamten Kommentar von ATAF zu unserem Vorschlag).

3) Mindestens ein Drittel der Mehreinnahmen des Bundes sollen als Ausgleich für den Schaden, den Schweizer Konzerne in ökonomisch benachteiligten Ländern im Globalen Süden anrichten, in die internationale Klimafinanzierung der UNO fliessen.

Mehr Informationen:

Dominik Gross, Experte Steuerpolitik Alliance Sud, dominik.gross@alliancesud.ch, +4178 838 40 79

Artikel teilen