Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Schweiz - Ukraine

12.11.2025, Internationale Zusammenarbeit, Entwicklungsfinanzierung

Unlängst hat der Bundesrat sein Abkommen mit der ukrainischen Regierung in die Vernehmlassung gegeben. Es soll eine gesetzliche Grundlage zur Subventionierung von Schweizer Unternehmen schaffen. Unter dem Deckmantel der «Zusammenarbeit» kehrt damit die längst überwunden geglaubte gebundene Hilfe zurück.

Eigennützige Hilfe aus der Schweiz: Sie will mit aus der Armutsbekämpfung abgezweigten Mitteln die eigene Privatwirtschaft subventionieren, statt ukrainische Firmen zu stärken. Bauarbeiter im zerbombten Charkiw.

© AP Photo/Vadim Ghirda

Liest man den Titel der Vorlage (Abkommen über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine), könnte man meinen, es gehe um das gesamte Länderprogramm Ukraine 2025-2028, das die Schweiz mit 1,5 Milliarden Franken aus dem Budget der internationalen Zusammenarbeit finanziert.

Setzt man die Lektüre bei der Präambel fort, so kommt dort der Wille der Parteien zum Ausdruck, die «Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Wirtschaft» zu stärken und die «Integration der Ukraine in den europäischen Markt» voranzutreiben. Ebenfalls wird die wichtige Rolle des Privatsektors für einen «effizienten und nachhaltigen Wiederaufbau» hervorgehoben. Man könnte nun vermuten, dass das Abkommen eine breite Palette von Massnahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit seitens der Schweiz umfasst, von denen vor allem die ukrainische Wirtschaft und die ukrainischen Unternehmen profitieren würden.

Dem ist jedoch nicht so. Der Kern des Abkommens besteht darin, die Modalitäten für eine nicht rückzahlbare finanzielle und technische Hilfe zum «Kauf von Waren und Dienstleistungen von Schweizer Unternehmen» für Wiederaufbauprojekte in der Ukraine zu definieren, insbesondere in den Bereichen Energie, Verkehr und Mobilität, Bauwesen und Wasser. Diese «Hilfe» wird vollständig aus dem Verpflichtungskredit des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) finanziert und unterliegt der Genehmigung durch das Parlament im Rahmen der Budgetdebatten. Gemäss Bundesrat soll dafür ein Drittel des Budgets von 1,5 Milliarden Franken für den Wiederaufbau der Ukraine im Zeitraum 2025-2028 zur Verfügung stehen, also 500 Millionen Franken.

Im August dieses Jahres wurden die ersten zwölf Projekte des Schweizer Privatsektors vorgestellt, die mit Mitteln aus dem Budget der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit gefördert werden. Gesamtbudget: 112 Millionen Franken, davon werden 93 Millionen von der Schweiz finanziert, der Rest von ukrainischen Unternehmen und Partnern. Die Projekte betreffen die Bereiche Infrastruktur (Energie, Wohnungsbau), öffentlicher Verkehr, Gesundheit und humanitäre Minenräumung. Zu den geförderten Unternehmen gehören Hitachi und Roche. Derzeit können nur Schweizer Unternehmen, die bereits in der Ukraine tätig sind, solche Finanzhilfen des SECO erhalten.

Die aufmerksame Leserschaft wird nun zu Recht fragen, auf welcher gesetzlichen Grundlage diese «technische und finanzielle Hilfe» beruht. Der erläuternde Bericht des Bundesrats ist in dieser Hinsicht klar. Diese finanziellen Massnahmen fallen nicht unter das Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (BG IZA), da sie den aussenwirtschaftspolitischen Interessen der Schweiz dienen. Der Bericht lässt keine Zweifel offen: Der Schweizer Privatsektor liegt ausserhalb des Geltungsbereichs des BG IZA. Könnten die Mechanismen zur Unterstützung der Schweizer Exporte, zu denen das Gesetz über die Exportförderung und das Gesetz über die Schweizer Exportrisikoversicherung gehören, allenfalls als Gesetzesgrundlage dienen? Die Antwort lautet: nein. Laut Bundesrat sind sie punkto Zweck und Gegenstand erstens völlig unterschiedlich. Zweitens erlauben diese Gesetze keine Finanzierung von Schweizer Exporten bzw. Subventionen, da dies gegen die einschlägigen Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) verstossen würde. Wir befinden uns also hier in einer rechtlichen Grauzone.

Mit einem juristischen Kunstgriff wurde das Abkommen jedoch so ausgestaltet, dass Käufe bei Schweizer Unternehmen – obwohl sie auf keiner ausdrücklichen schweizerischen Gesetzesgrundlage beruhen – dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) unterliegen. Dabei wird die Notwendigkeit unterstrichen, die «Rechtssicherheit» dieser Transaktionen zu gewährleisten. Dieser Ansatz hinkt allerdings.

Denn gemäss BöB ist die Schweiz verpflichtet, Unternehmen aus Ländern, die der Schweiz Reziprozität gewähren (insbesondere aus der Europäischen Union und der Ukraine), für Ausschreibungen zuzulassen. Diese Verpflichtung setzt das Abkommen kurzerhand ausser Kraft; ausländische Bieter werden hier von den Ausschreibungen ausgeschlossen, um sie Schweizer Unternehmen vorzubehalten. Damit riskiert der Bundesrat, dass die anderen Länder, insbesondere die EU-Mitgliedstaaten, Schweizer Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen in Zusammenhang mit ihren Kooperationsprojekten mit der Ukraine die Reziprozität entziehen. Darüber jedoch schweigt sich der erläuternde Bericht aus.

Abgesehen von den rechtlichen Feinheiten ist aus entwicklungspolitischer Sicht problematisch, dass der Bundesrat unter dem Deckmantel eines «Kooperationsabkommens» der gebundenen Hilfe (tied aid) zu einem Comeback verhilft. Die Rede ist von einer Praxis, die vom Entwicklungshilfeausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD-DAC) heftig kritisiert und aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf die Partnerländer aus der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz fast vollständig verbannt wurde. Somit stellt dieses Abkommen einen besorgniserregenden Präzedenzfall dar, da es diesen überholten und verpönten Mechanismus reaktiviert.

Es handelt sich hier um eine schleichende Umverteilung von Mitteln zur Armutsbekämpfung zugunsten von Akteuren des Privatsektors.

Im Bericht zur letzten Länderüberprüfung vom Juni 2025 durch den OECD-Entwicklungsausschuss (OECD/DAC Peer Review Switzerland 2025) wurde die Schweiz aufgefordert, diese Art der gebundenen Hilfe zu beenden. Denn dadurch, so die OECD, «kann das Empfängerland Güter und Dienstleistungen aus nahezu jedem Land beziehen, wodurch unnötige Kosten vermieden werden».

Aus budgettechnischer Sicht gibt es zudem keinen ersichtlichen Grund, weshalb diese «Finanzhilfen in spezifischen Sektoren» – oder, treffender formuliert, diese Exportsubventionen von Schweizer Waren und Dienstleistungen – vollständig aus dem Budget der internationalen Zusammenarbeit finanziert werden sollen. Da sie ausschliesslich für Schweizer Unternehmen bestimmt sind und nicht auf dem Gesetz über die internationale Zusammenarbeit beruhen, können sie nicht als Instrument der internationalen Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz betrachtet werden. Es handelt sich hier um eine schleichende Umverteilung von Mitteln zur Armutsbekämpfung zugunsten von Akteuren des Privatsektors und ist Teil eines negativen Trends, der die Ziele und den Zweck der internationalen Zusammenarbeit in Frage stellt.

Alliance Sud fordert daher, dass diese Finanzhilfen künftig nicht mehr aus dem Budget für internationale Zusammenarbeit bestritten werden. Wenn der Bundesrat diese Art der Unterstützung für Schweizer Unternehmen im Rahmen des Wiederaufbaus der Ukraine beibehalten möchte, sollte er dafür neue, separate Finanzierungsquellen erschliessen. Die Mittel der IZA müssen vorrangig für die Armutsbekämpfung und die Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen eingesetzt werden.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

UNO-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung

26.09.2025, Entwicklungsfinanzierung

An der vierten UNO-Konferenz Financing for Development (FfD4) in Sevilla war allen Teilnehmenden klar, dass mehr Geld dort geholt werden muss, wo es verfügbar ist: bei Unternehmen und sehr reichen Einzelpersonen. Über das «Wie» gingen die Meinungen aber weit auseinander.

Lautstark gegen Schuldenlast und «shrinking space»: zivilgesellschaftlicher Protest im FfD4-Konferenzgebäude in Sevilla. © Jochen Wolf / Alliance Sud

Die FfD4-Konferenz von Anfang Juli fand in einer der seit Jahrzehnten schwierigsten Phasen für die globale Entwicklung statt. Die öffentliche Entwicklungsfinanzierung wird voraussichtlich allein im Jahr 2025 um 17% zurückgehen. Und noch während der Konferenz wurde das Schicksal von USAID – einst die weltweit grösste Geldgeberin – endgültig besiegelt. Weniger als fünf Jahre vor Ablauf der Frist fehlen jährlich mehr als 4 Billionen US-Dollar, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO (Sustainable Development Goals, SDGs) zu erreichen.

Nicht dass das Geld grundsätzlich fehlen würde: Seit der letzten FfD-Konferenz in Addis Abeba im Jahr 2015 hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung sein Vermögen um mehr als 33,9 Billionen Dollar vermehrt – 22 Mal so viel wie jährlich zur Beseitigung der absoluten Armut gebraucht würde. Allein Afrika könnte laut der UN-Organisation für Handel und Entwicklung (UNCTAD) durch die Eindämmung unlauterer Finanzflüsse jährlich fast 89 Milliarden Dollar einnehmen. Die Hälfte davon entfällt auf Steuervermeidung von Konzernen und der Rohstoffsektor ist bei weitem die wichtigste Quelle solcher Finanzflüsse. Das müsste die Schweiz eigentlich interessieren.

Das nicht bindende Abschlussdokument der Konferenz, der «Compromiso de Sevilla», war bereits am 17. Juni in New York nahezu einstimmig angenommen worden. Daher fanden in Sevilla gar keine Verhandlungen mehr statt. Die USA waren massgeblich für die Abschwächung des Textes verantwortlich, etwa beim Thema Klima. Trotzdem zogen sie sich zwei Wochen vor der Konferenz aus dem Prozess zurück, waren damit das einzige Land, das das Abschlussdokument nicht unterstützte, und blieben Sevilla fern.

Dennoch verzeichnete die Konferenz über 15'000 Teilnehmende, darunter 60 Staats- und Regierungschef:innen, 80 Minister:innen, UNO-Generalsekretär António Guterres, hochrangige Vertretungen von UNO-Agenturen und anderen internationalen Organisationen. Die Schweiz allerdings verzichtete darauf, eine hochrangige Delegation zu schicken. Der fehlende Ministerrang führte dazu, dass sich die Schweiz im offiziellen Teil der Konferenz erst ganz zum Schluss äussern durfte. Und weil sich kein Bundesrat und keine Bundesrätin bequemt hatte, verpasste die Schweiz den Austausch mit den anwesenden 60 Staats- und Regierungschef:innen. Der Weg nach Sevilla ist halt länger als nach Davos und zudem war es dort viel zu heiss.

Da es im Financing-for-Development-Prozess um viel mehr als «Entwicklungsfinanzierung» im Sinne der internationalen Zusammenarbeit geht, wären durchaus verschiedene Bundesrätinnen und Bundesräte für die Teilnahme in Frage gekommen. Massnahmen gegen Steuervermeidung und unlautere Finanzflüsse standen ebenso prominent auf der Agenda, wie die Themen Schulden und Entschuldung, Handel und Entwicklung oder systemische Fragen der internationalen Finanzarchitektur.

Ein Thema dominierte die Agenda: «Mobilizing Private Resources», die Frage also, mit welchen Anreizen man profitorientierte Unternehmen und Investor:innen dazu bringt, die Lücke zu füllen, die die fehlenden staatlichen Mittel hinterlassen. Es fielen Worthülsen wie «Accelerating the Shift and Private Climate Investment at Scale», «Catalytic Pathways to Scale Private Investment», «Unlocking Ecosystems for Inclusive Private Sector Growth», «Impact Investing, from Pioneering Innovations to Scalable Solutions» etc., etc.

Man könnte meinen, dass dies daran lag, dass «Business Representatives» 40% der Teilnehmenden stellten und es ein eigenes «Business Forum» gab. Doch das Thema war im offiziellen Teil, bei Regierungen (v. a. des Nordens) und bei internationalen Organisationen ebenso dominant. So auch für die Schweiz. Die Mehrheit der von ihr organisierten Events drehte sich darum (z. B. «Accelerating SDG Impact through Outcomes-Based Financing»).

Privatsektor gestärkt, Mission erfüllt? Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez mit UNO-Generalsekretär António Guterres und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. © Bianca Otero / ZUMA Press Wire

Zum Glück organisierte auch die Zivilgesellschaft viele Side-Events; dort konnte man dann auch hören, dass in Sevilla viel saurer Wein in alte Schläuche gepumpt wurde. So etwa von Daniela Gabor, Ökonomin und Mitglied der UNO-Expert:innengruppe zu Financing for Development. Sie erinnerte daran, dass die Weltbank schon 2015 «from billions to trillons» (von Milliarden zu Billionen) versprochen hatte, um die Umsetzung der Addis Abeba Action Agenda (das Ergebnis der 3. Entwicklungsfinanzierungs-Konferenz) zu finanzieren. Damals schon waren Public Private Partnerships und De-Risking zentrale Pfeiler der Agenda. Es ging (und geht) darum, steuerfinanzierte Gelder aus den Budgets der internationalen Zusammenarbeit (IZA) des Globalen Nordens zu verwenden, um für grosse Investor:innen wie Blackrock oder Pensionsfonds «investable projects» zu schaffen. Also konkret, Risiken zu übernehmen, damit diese attraktive «risk-adjusted returns» für ihre Investitionen in Wasser-, Strassen- oder Energieprojekte erhalten.

Das hat definitiv nicht funktioniert und – so Gabor – nicht deshalb, weil es für De-Risking zu wenig Geld von den multilateralen Entwicklungsbanken, der EU oder der Biden-Regierung gegeben hätte. Es klappte nicht, weil auch mit steuerfinanzierter Risikoübernahme die Grossprojekte für die Länder des Globalen Südens immer noch viel zu teuer waren.

Inzwischen gibt es die «small is beautiful»-Version von De-Risking, bei der Investitionen mit «Impact» zur Umsetzung einzelner SDGs gefördert werden sollen, nicht nur Grossprojekte im Bereich der Infrastruktur. Diese sollen direkt «beneficiaries» im Globalen Süden erreichen. Allerdings müssen die Begünstigten z. B. für erneuerbare Energien auch bezahlen, denn irgendwoher müssen die Renditen ja kommen. Die «beneficiaries» sind trotz der IZA-Terminologie also in Wahrheit einfach Kund:innen und Kreditnehmende. Es ist diese Version der De-Risking-Agenda, die auch von der Schweiz vorangetrieben wird.

Nicht nur von der Zivilgesellschaft, auch von Regierungsvertreter:innen des Globalen Südens kam Einspruch. Der Planungsminister von Südafrika, Maropene Ramokgopa, etwa mahnte zu Realismus und erinnerte daran, dass der Privatsektor nur dort eine Rolle spielt, wo ein Profit gemacht werden kann und dass «Blending» deshalb konzessionäre Gelder gerade in der aktuellen Verschuldungssituation nicht ersetzen kann. Und an einer Veranstaltung der Small Island Developing States war von ganz anderen Risiken zu hören, die im Zentrum stehen sollten. Nicht diejenigen für Investor:innen, sondern die Risiken für Menschen angesichts steigender Meeresspiegel. Hier brauche es ein De-Risking.

Dass der «Privatsektor» und Superreiche sehr viele Mittel haben, die für die Erreichung der SDGs und die Umsetzung des «Compromiso» eingesetzt werden könnten, ist unbestritten. Doch statt darauf zu hoffen, sie mit knappen IZA-Mitteln anlocken zu können oder auf ihre Philanthropie zu setzen, gibt es andere Mittel. Zum Glück konnte man auch das in Sevilla hören. Wenn man wollte. Die Schweiz wollte nicht.

Ein zentraler Pfeiler des «Compromiso de Sevilla» ist nämlich auch «Domestic Resource Mobilization» (DRM). Mit mehr Steuereinnahmen können die Länder des Globalen Südens ihre Abhängigkeit von Entwicklungsgeldern reduzieren und ihre Wirtschaft und Gesellschaft von innen heraus entwickeln.

Dies hätte man von Aminata Touré, Ex-Premierministerin von Senegal, hören können: «Bei den Steuern zeigt sich ein Kontinuum der Ungerechtigkeit, unter der Afrika seit Jahrhunderten leidet. (…) Wir haben Schulden wegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, (…) weil europäische Multis unsere Rohstoffe ausbeuten und keine Steuern zahlen. (…) Deswegen hat sich die Afrikanische Union so stark für eine verbindliche UNO-Steuerkonvention eingesetzt. Wir wollen eine faire Verteilung des Rechts zur Besteuerung. Steuern sollen dort bezahlt werden, wo der Reichtum entsteht. Das ist deshalb schwer zu erklären, weil es so einfach ist. Jedes Schulkind versteht das: Je reicher, desto mehr Steuern.»

Erstaunlicherweise klang ein Vertreter des deutschen Finanzministeriums ähnlich: «Wenn Entwicklungshilfe-Gelder immer spärlicher fliessen, braucht es umso mehr entschlossene Massnahmen gegen unlautere Finanzflüsse, dafür setzt sich die deutsche Regierung schon lange ein: Konzerne und Superreiche müssen ihren fairen Anteil an den globalen Steuerkuchen leisten.»

Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz betonte einen anderen wichtigen Aspekt der Steueragenda: «Die USA zahlen gerade den Preis für Ungleichheit, deshalb erleben wir die Vereinnahmung durch die Tech-Oligarchie. Trump will seine Steuersenkungen für diese Oligarchie globalisieren. (…) Aber die Welt kann nicht als Geisel genommen werden, eine Koalition der Willigen ist möglich. (…) Um herauszufinden, warum man die Superreichen besteuern muss, braucht man keinen Nobelpreis. Wir haben die Steueroasen geschaffen. Wir hätten sie regulieren können, doch wir haben ihre Existenz zugelassen. Sie existieren, weil sie für die Superreichen interessant sind. Wir brauchen globale Normen, wir brauchen globale Regeln.»

In Sevilla waren solche Koalitionen bereits erkennbar. Spanien und Brasilien kündigten eine gemeinsame Initiative für eine globale Besteuerung der Superreichen an. Neun Länder – Brasilien, Frankreich, Kenia, Barbados, Spanien, Somalia, Benin, Sierra Leone und Antigua and Barbuda – wollen sich für die Einführung einer Solidaritätsabgabe auf Business- und First-Class-Flugtickets sowie Privatjets einsetzen.

Diese und 130 weitere freiwillige Initiativen finden sich auf der «Sevilla Platform for Action», mit der die «Verpflichtung» von Sevilla umgesetzt werden soll. Es gibt zwar einen leichten Widerspruch zwischen Verpflichtung und Freiwilligkeit, aber angesichts des Zustands des Multilateralismus ist schon eine Liste, die einige gute Vorschläge enthält, ein Fortschritt.

Auch wenn der «Compromiso de Sevilla» unverbindlich, die «Plattform» freiwillig ist und wichtige Themen fehlen, hat die Konferenz gezeigt, dass es verschiedene Koalitionen aus europäischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern gibt, die Lösungen vorantreiben. Als pragmatisches Minimalprogramm sollte sich die Schweiz folgende To-do-Liste schreiben:

Wer es gerne weniger pragmatisch hat, findet umfassende Vorschläge zur Problemlösung in der letzten Ausgabe von «global» (#98/Sommer 2025, «Der neue Deal»).

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel

05.07.2025, Entwicklungsfinanzierung, Klimagerechtigkeit

An der UNO-Konferenz in Sevilla steht auch die zukünftige Ausrichtung der internationalen Finanzinstitutionen im Zentrum der Diskussionen. Die Entwicklung der Weltbank bleibt allerdings weit entfernt von der dringend benötigten Revolution.

Die Idee, in grossem Stil privates Kapital anzuziehen, um Strassen, Krankenhäuser und andere dringend benötigte Infrastrukturprojekte in den ärmsten Ländern zu finanzieren, erwies sich auch bei der Weltbank als Illusion. © Shutterstock

Im Jahr 2015 stellte die Weltbank ihre neue Strategie und Vision vor: den «Forward Look – A Vision for the World Bank Group in 2030». In diesem Zusammenhang entstand auch der «Maximize Finance for Development»-Ansatz. Ziel war es, die Mobilisierung privater Finanzmittel für Entwicklungszwecke deutlich zu steigern – unter anderem durch sektorale und politische Reformen, den verstärkten Einsatz von Garantien sowie Instrumente zur Risikominderung. In den kommenden Jahren fand dieser Ansatz unter dem Schlagwort «Von Milliarden zu Billionen» (from billions to trillions) Einzug in die breitere entwicklungspolitische Debatte. Im Jahr 2023 initiierte die Weltbank mit der sogenannten «Evolution Roadmap» einen neuen strategischen Reformprozess. Dieser zielt darauf ab, die Institution mehr auf die Bewältigung verschiedener globaler Herausforderungen – insbesondere den Klimawandel – auszurichten und somit auch ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Zwar bringt die «Evolution Roadmap» eine Erweiterung des Mandats der Weltbank mit sich, doch stellt sie im Wesentlichen eine Weiterentwicklung und Vertiefung des bestehenden «Maximize Finance for Development»-Ansatzes dar (dies obwohl der vielbemühte Slogan «Von Milliarden zu Billionen» heute selbst unter führenden Ökonominnen und Ökonomen der Weltbank als überholt oder gar irreführend bezeichnet wird).

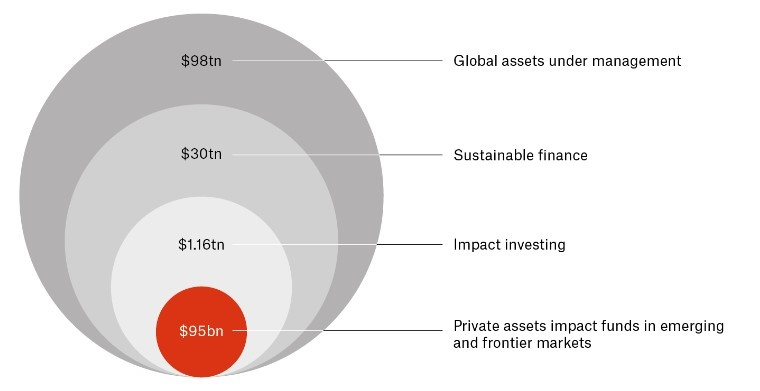

Zehn Jahre nach der Einführung des Slogans «Von Milliarden zu Billionen» – Philippe Valahu, Geschäftsführer der Private Infrastructure Development Group (PIDG), bezeichnete diesen kürzlich in der Financial Times als «gut gemeint, aber unsinnig» – fällt die Bilanz ernüchternd aus. Der erhoffte Durchbruch bei der Mobilisierung privater Finanzmittel zur Schliessung der wachsenden Finanzierungslücke (allein 4’000 Milliarden USD jährlich für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, SDGs, ohne die zusätzlichen Anforderungen der Klimafinanzierung) ist weitgehend ausgeblieben.

Die zentrale Idee, mit öffentlichen Geldern in grossem Stil privates Kapital anzuziehen – insbesondere von institutionellen Investoren – hat sich nicht erfüllt. Die (über-)optimistische Erwartung, dass Pensionsfonds und Versicherungen aus Industrieländern bereitwillig in Strassen, Krankenhäuser und andere dringend benötigte Infrastrukturprojekte in den ärmsten Ländern investieren würden, erwies sich als Illusion.

Zum Zeitpunkt der Einführung des Slogans ging man davon aus, dass jeder öffentlich eingesetzte Dollar zwei oder mehr Dollar an privatem Kapital mobilisieren könnte – eine Hebelwirkung (leverage ratio), die in der Praxis kaum je erreicht wird. Eine aktuelle Studie des ODI zeigt, dass im Jahr 2021 im Rahmen von konzessionären Mischfinanzierungen (blended finance) – also dem Einsatz von überwiegend durch multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) bereitgestellten öffentlichen Mitteln zu vergünstigten Konditionen – in Subsahara-Afrika pro Dollar lediglich etwa 59 Cent an privatem Kapital mobilisiert werden konnten; in anderen Regionen lag dieser Wert bei rund 70 Cent.

Multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (DFIs) stehen weiterhin im Zentrum dieser Mobilisierungsbemühungen. Bis 2023 gelang es ihnen gemeinsam, rund 88 Milliarden USD an privaten Finanzmitteln für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LICs und MICs) zu mobilisieren; davon entfielen 51 Milliarden USD auf die Weltbankgruppe (einschliesslich der beiden auf Privatsektorförderung ausgerichteten Institutionen IFC und MIGA), was etwa 60% des Gesamtbetrags ausmacht. Für Subsahara-Afrika wurden jedoch lediglich 20 Milliarden USD mobilisiert – und davon erreichte nur die Hälfte die ärmsten Länder (LICs). Zum Vergleich: Im selben Jahr erhielt die Region 62 Milliarden USD an öffentlichen Entwicklungsgeldern. Mehr als die Hälfte der bislang mobilisierten privaten Mittel floss zudem in nur zwei Sektoren: Banken- und Unternehmensdienstleistungen sowie Energie. Demgegenüber erhielten die Bereiche Bildung, Gesundheit und Bevölkerungsentwicklung zusammen weniger als ein Prozent der Gesamtsumme.

Trotz dieser ernüchternden Bilanz hält sich die Vorstellung, dass multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) signifikante Mengen privaten Kapitals für Entwicklungsprojekte «anlocken» könnten, hartnäckig. Für viele Geberländer und andere Akteure ist sie zur regelrechten idée fixe geworden. Und so lebt der Traum weiter: Im Rahmen der «Evolution Roadmap» wurde das Anspruchsniveau sogar noch deutlich angehoben.

Zwar räumte Ajay Banga, der aktuelle US-amerikanische Präsident der Weltbank, ein, dass die «Von Milliarden zu Billionen»-Formel unrealistisch sei, und Chefökonom Indermit Gill bezeichnete sie offen als «Fantasie». Dennoch experimentiert die Bank inzwischen mit neuen, zunehmend komplexen Finanzierungsmodellen – etwa der Bündelung von Krediten zu handelbaren Finanzprodukten, die anschliessend an private Investoren verkauft werden (ein Verfahren, das unter dem Begriff Verbriefung – securitization – bekannt ist). Ziel ist es, durch diese Strukturierung Kapital freizusetzen, um zusätzliche Kredite vergeben zu können.

Laufend werden neue Instrumente entwickelt und für ihr Potenzial, privates Kapital zu mobilisieren, gelobt. Der verstärkte Einsatz von Risikoteilungsmechanismen, etwa Garantien, innovativen Investitionsvehikeln oder Versicherungslösungen, soll Investitionen des Privatsektors anregen. Eines der jüngsten Produkte der Weltbank sind sogenannte «Outcome Bonds»: Diese sollen privates Kapital für Projekte in Entwicklungsländern mobilisieren, indem das Risiko für den Projekterfolg auf Investor:innen übertragen wird, welche wiederum belohnt werden, wenn die angestrebten Wirkungen tatsächlich eintreten.

Im Rahmen der «Evolution Roadmap» hat die Weltbank ihre Zielsetzung erweitert: Zu den bisherigen Zielen – der Beseitigung extremer Armut und der Förderung gemeinsamen Wohlstands – kam das Versprechen hinzu, dies «auf einem lebenswerten Planeten» zu erreichen. In Übereinstimmung mit diesem neuen Selbstverständnis positioniert sich die Bank zunehmend als zentrale Akteurin bei der Umsetzung der internationalen Klimafinanzierung. In einer Stellungnahme im Vorfeld der COP29-Konferenz in Baku erklärte die Weltbank sich zum «mit Abstand grössten Anbieter von Klimafinanzierung für Entwicklungsländer». Im Jahr 2024 hat sie nach eigenen Angaben 42,6 Milliarden USD für Klimafinanzierung bereitgestellt; das entspricht 44% ihres gesamten Kreditvolumens. Trotz gravierender Probleme bei der Berechnung und Transparenz dieser Klimafinanzierung konzentriert sich dieser Text vor allem auf die Klimafinanzierung im Kontext der umfassenderen Privatisierungsstrategie der Weltbank.

Mit den wachsenden globalen Erwartungen an multilaterale Entwicklungsbanken, als zentrale Akteure der internationalen Klimafinanzierung zu agieren, rückt die dringend benötigte öffentliche Klimafinanzierung zunehmend in den Hintergrund. Eine aktuelle Analyse des Bretton Woods Project zeigt, dass die Klimafinanzierung der Weltbank eng mit ihrer allgemeinen Privatisierungsagenda verknüpft ist. Besonders deutlich wird dies im Rahmen des sogenannten Development Policy Financing (DPF) – einer Form flexibler Budgethilfe, die an konkrete politische Reformmassnahmen (sogenannte «Prior Actions») gekoppelt ist. Im Jahr 2023 entfielen 22% der Klimafinanzierung der auf ärmere Länder ausgerichteten Weltbank-Unterorganisationen IDA und IBRD auf solche DPF-Instrumente. Die überwiegende Mehrheit der geforderten Massnahmen zielte auf marktbasierte Reformen ab – darunter Mechanismen zur Risikoreduzierung für private Investor:innen oder die Abschaffung von verbraucherbasierten Subventionen auf fossile Energieträger, was insbesondere die ärmsten Bevölkerungsschichten hart trifft.

Hinzu kommt: Der Grossteil der Klimafinanzierung durch multilaterale Entwicklungsbanken erfolgt in Form von Krediten, nicht als Zuschüsse. Damit wächst die Verschuldung ohnehin schon stark verschuldeter Länder weiter. Im Jahr 2023 machten Kredite 89,9% der Klimafinanzierung von IDA und IBRD aus – also jener beiden Institutionen, die den Löwenanteil an der Klimafinanzierung der Weltbank stemmen. Dass diese Kredite, die selbstverständlich verzinst zurückgezahlt werden müssen, dennoch als Beitrag der Geberländer zur internationalen Klimafinanzierung gewertet werden, steht in krassem Widerspruch zum «Verursacherprinzip».

Die sogenannte «Evolution Roadmap» der Weltbank stellt daher keine radikale Neuausrichtung dar, sondern vielmehr eine Fortschreibung der bestehenden Privatisierungslogik – diesmal ergänzt um Klimafinanzierung. Doch selbst diese Mandatserweiterung steht nun unter Druck: Die neue US-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie eine Rückbesinnung auf das Kerngeschäft der Weltbank wünscht. Während sie zwar ihre grundsätzliche Unterstützung für Weltbank und IWF erneuerte, forderte US-Finanzminister Scott Bessent gleichzeitig eine Reform «ausufernder Programme». Die Bank solle sich wieder stärker auf «privatwirtschaftlich getriebenes, arbeitsplatzintensives Wachstum» konzentrieren und sich aus dem Sozial- und Klimabereich zurückziehen. Bessent betonte zudem, die Weltbank müsse «technologieneutral» agieren und vor allem auf die Bezahlbarkeit von Energieinvestitionen achten, was in der Praxis meist auf Investitionen in Gas und andere fossile Energieträger hinauslaufe.

Um die US-Administration nicht zu verärgern, ist die Weltbank inzwischen deutlich stiller in Bezug auf ihr Klimaengagement geworden. Auf Wunsch der USA hat sie kürzlich sogar ihr Moratorium für die Förderung von Kernenergie aufgehoben, und eine Abstimmung über die Wiedereinführung der Finanzierung der Förderung und Extraktion von Erdgas steht offenbar kurz bevor.

Ob es den USA gelingt, die Erweiterung des Weltbank-Mandats rückgängig zu machen und somit die «Paris-Kompatibilität» der Bank zu unterlaufen, oder ob die europäischen Direktoren diesen Kurs stoppen können, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sollte sich die Schweiz als Leiterin einer Stimmrechtsgruppe den progressiven Kräften innerhalb der Weltbank anschliessen.

Während sich die internationale Entwicklungsgemeinschaft in Sevilla zur Debatte über die Zukunft der Entwicklungsfinanzierung versammelt, zeichnen sich erste Knackpunkte ab. Der bereits verabschiedete «Compromiso de Sevilla» weist erneut auf die gewaltige Finanzierungslücke von 4 Billionen USD jährlich hin, die es brauchen würde, um die SDGs bis 2030 zu erreichen. Zwar wird anerkannt, dass «private Investitionen die Erwartungen bisher nicht erfüllt haben und die Auswirkungen auf nachhaltige Entwicklung unzureichend waren», dennoch setzt das Dokument weiterhin auf eine verstärkte Mobilisierung privater Mittel über öffentliche Quellen – etwa durch die Ausweitung von Risikoteilungsmechanismen und «blended finance»-Instrumenten. Die multilateralen Entwicklungsbanken sollen dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Während die Suche nach immer neuen Finanzierungsinstrumenten und Lösungen weitergeht, um Projekte «bankable», also investorenfreundlich zu gestalten, beschleunigt sich parallel die Schuldenkrise, und die Rolle des öffentlichen Sektors als Hauptträger von Entwicklungs- und Klimafinanzierung wird weiter geschwächt.

Weltbank-Chefökonom Indermit Gill brachte es kürzlich auf den Punkt: «Seit 2022 haben private Gläubiger weltweit rund 141 Milliarden USD mehr an Schuldendienst von öffentlichen Kreditnehmern in Entwicklungsländern erhalten, als sie an neuen Finanzierungen ausgezahlt haben.» In mehreren afrikanischen Ländern fliesst heute mehr als die Hälfte der staatlichen Mittel in die Schuldentilgung. Gill räumt sogar ein, dass manche Länder Kredite der Weltbank – mit längerer Laufzeit – lediglich nutzen, um private Gläubiger zurückzuzahlen. Damit werden knappe Mittel von essenziellen Bereichen wie Gesundheit und Bildung abgezogen.

Zweifellos können und sollen private Investitionen eine Rolle bei der Finanzierung nachhaltiger Entwicklung und des Klimaschutzes spielen. Doch es ist höchste Zeit, sich von simplen Lösungsansätzen zu verabschieden und die tiefen strukturellen Ursachen der multiplen Krisen anzugehen. Dazu gehören neben einer weitreichenden Gouvernanzreform der Weltbank, welche die Entscheidungsmacht des Globalen Südens stärkt, auch umfassende Entschuldungsinitiativen, Investitionen in die heimische Einnahmengenerierung (domestic resource mobilisation) sowie eine gerechtere globale Steuerpolitik zur Bekämpfung wachsender Ungleichheiten weltweit. Sevilla wird wohl kaum der Ort sein, an dem die dringend notwendige Revolution beginnt – doch der Kampf geht weiter.

Artikel teilen

4. Internationale UNO-Entwicklungsfinanzierungskonferenz

04.07.2025, Entwicklungsfinanzierung

Vom 30. Juni bis 3. Juli fand in Sevilla die vierte internationale UNO-Entwicklungsfinanzierungskonferenz (FfD4) statt. Schon im Vorfeld hatten sich die Staaten auf eine ungenügende Schlusserklärung geeinigt. Antworten auf die unzähligen Krisen blieben aus: Der Norden kürzt seine Entwicklungsgelder und entzieht den Ländern des Globalen Südens weiterhin enorme Mittel, während letztere unter der Schuldenlast ächzen. Eine entschlossene Zivilgesellschaft forderte vor Ort Schritte gegen die wachsende Ungleichheit ein. Alliance Sud war mit dabei und gab laufend Einblick in die Debatten und Kämpfe in Sevilla.

Protestierende tragen ihre Forderungen am Abend vor Konferenzbeginn auf die brütend heissen Strassen Sevillas. © Marisol Ruiz / Society for International Development (SID)

Die Antworten auf die dramatische Schuldensituation in vielen Ländern fallen im «Compromiso de Sevilla» fast so bitter aus wie eine andalusische Orangenkonfitüre. Am Side Event «Inclusive Multilateralism and International Debt Architecture» machte das die indische Ökonomin Jayati Ghosh – die übrigens die Sonderausgabe «Der neue Deal» des Alliance-Sud-Magazins «global» mit einem Vorwort unterstützte – schnell klar. 2025 sei einmal als Jahr des Schuldenerlasses geplant gewesen. Erfüllt hat sich das nicht. Praktisch sämtliche Anliegen der überschuldeten Länder des Südens fielen auf dem Weg zur Schlusserklärung der Konferenz unter den Tisch. Zuallererst jene Forderungen nach dem Aufbau einer UNO-Schuldenkonvention, die einen Rahmen für staatliche Entschuldung schaffen soll. Innerhalb dieses Rahmens sollten die Interessen der Schuldnerländer und jene der Gläubiger aus dem Norden (Staaten sowie private Kreditoren, Banken und Rohstoffhändler) gleichberechtigt vertreten sein. Diese Hauptforderung des Globalen Südens und der internationalen Zivilgesellschaft hat es vor allem dank der Zivilgesellschaft zwar bis nach Sevilla, aber nicht in die Schlusserklärung der Konferenz geschafft. So präsentieren sich dann einzelne an der Konferenz lancierte Projekte zur Schuldenfrage wie Zimmer ohne Haus: an sich gut bewohnbar, aber schwer zugänglich, nicht gut miteinander verbunden und ohne Dach. Und das trotz einer extrem dramatischen Lage: Nach Angaben der UNCTAD, der UNO-Agentur für Handel und Entwicklung, haben 68 Entwicklungsländer ernsthafte Schuldenprobleme. 61 Prozent der Schulden aller Entwicklungsländer bestehen gegenüber privaten Gläubigern. Die Zinssätze, die Entwicklungsländer bezahlen müssen, sind viel höher als in den USA und der EU. In 48 Ländern des Globalen Südens, in denen 3,3 Mia. Menschen leben, sind die Zinszahlungen höher als die Ausgaben für Bildung oder Gesundheit. Der Schuldenreport 2025 der deutschen NGO erlassjahr.de, deren politische Referentin Malina Stutz neben Ghosh auf dem Podium sass, enthält dazu dramatische Zahlen: Libanon gibt 88% seiner Staatseinnahmen für die Bedienung seiner Schulden aus, Angola 56% oder der Senegal 32%.

Jayati Gosh redet dem Westen in der Schuldenfrage ins Gewissen. © Alliance Sud

Ghosh formulierte fünf Punkte, die für eine gute Schuldenpolitik zentral wären:

Penelope Hawkins, Ökonomin der UNCTAD, unterstützte die sehr tiefgreifenden Reformvorschläge Ghoshs zwar nicht explizit, stellte aber ein Projekt im Rahmen der «Sevilla Plattform for Action» (SPA) vor, das einen sogenannten «Borrowers Club» ins Leben rufen will. Denn ein festes Gremium, in dem die Schuldner-Länder versammelt sind und sich auf ein gemeinsames Handeln im Rahmen des multilateralen Schuldenmanagements des «Common Frameworks» des IWF verständigen können, fehlt bis heute. Der «Borrowers Club» wäre die Spiegelung des «Paris Club», in dem die Gläubiger-Länder versammelt sind, und würde die Interessensvertretung der Schuldner beim IWF stärken. «Bisher finden solche Schuldner-Treffen nur in Notsituationen statt. Die Frage ist, wie wir solche Foren verstetigen können», so Hawkins. Das bleibt nach Sevilla in der Tat unklar. So wurde Hawkins drastisch: «Wir erklären hier den entwicklungspolitischen Bankrott: Im Unterschied zur Addis Abeba Action Agenda von 2015 werden die ärmsten Länder in der Schlusserklärung mit keinem Wort erwähnt. Wir haben keinen eigentlichen Umschuldungs-Mechanismus, aber trotzdem erhalten alle Gläubiger ihr Geld zurück.» Die Folgen seien extrem. «Wir können uns nur näherkommen, wenn wir den «Borrowers-Club» ins Leben rufen.»

Dass die Bemühungen des Globalen Südens und der internationalen Zivilgesellschaft, endlich Auswege aus der Schuldenfalle zu definieren, auch nach FfD4 auf massive Gegenwehr stossen werden, machten Aussagen von Robert Plachta, Leiter des Referats «Schuldenumstrukturierung und Pariser Club» im deutschen Finanzministerium, deutlich. Immerhin haben sich in diesem Jahr Gläubiger mit Sambia und mit Ghana auf eine Umstrukturierung der Schulden dieser beiden Länder geeinigt. Diese Einigungen bräuchten tatsächlich sehr viel – in den Augen von Jayati Ghosh zu viel – Zeit. Das liegt vor allem auch an privaten Gläubigern – in der Schweiz zum Beispiel prominent die Grossbank UBS oder der Rohstoffhändler Glencore. Plachta schloss vorerst mit einer Aussage, die man auch als Drohung verstehen konnte: «Wir Gläubiger müssen unser Geld zurückkriegen. Tun wir das nicht, hat das Konsequenzen. Es wird dann ganz einfach weniger geliehen.»

Das wiederum rief erneut Ghosh auf den Plan: Recherchen von erlassjahr.de-Referentin Malina Stutz würden zeigen, dass der Gewinn von privaten Gläubigern aus ihren Kreditgeschäften viel höher sei als das, was sie tatsächlich investierten. Unter dem Strich würden private Gläubiger von der finanziellen Not überschuldeter Länder profitieren. Was sie von Deutschland erwarte, sagte Ghosh und richtete sich direkt an Robert Plachta, sei, dass die heute grösste Volkswirtschaft der Welt anderen Ländern das zugestehe, was 1954 Deutschland ermöglicht wurde: dank einem umfassenden Schuldenerlass und aus einer extrem misslichen Situation heraus zu wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prosperität zurückzufinden. Plachta war ob dieses historischen Vergleiches ganz offensichtlich not amused.

Dann wurde der ghanaische Gewerkschafts-Ökonom Hod Anyigba von der «International Trade Union Confederation Africa» (ITUC-Africa) grundsätzlich: «Waren sie schon einmal dabei, wenn eine Mutter zu einer Bank geht, um ihr Dach reparieren zu können? Das Machtungleichgewicht ist extrem. Es ist an der Zeit, dass die Arbeiter:innen die Verantwortung für diese Dinge übernehmen. Was ist aus der Idee des Entwicklungsstaates geworden? Würde, Rechte, gutes Leben, wo sind diese Ideen hin? Was ich höre, wenn ich mit Gläubigern spreche, ist nur Profit, Profit, Profit. Bruder Robert [Plachta] muss zurück ans Zeichenbrett!» Jedes Haus habe eine Architektur, etwas völlig Selbstverständliches. Weshalb habe das Finanzsystem keine, fragte Anyigba und rief zu mehr Fantasie in der internationalen Finanzpolitik auf: «Weshalb dominieren immer noch die neoliberalen Dogmen? Denkt mal über heterodoxe Vorschläge nach!»

Diese Architektur des internationalen Finanzsystems könnte unter anderem im Rahmen einer UNO-Schuldenkonvention entwickelt werden. Das machte Malina Stutz von erlassjahr.de nochmals deutlich: «Das Thema der Inklusion ist wirklich zentral: Was wir mit Inklusivität meinen, ist, dass die Schuldner-Länder nicht einfach zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen werden sollen, wo sie ein bisschen mitreden dürfen. Was wir wollen, ist ein Entscheidungsgremium, in dem sie gleichberechtigt sind.» Das wäre wohl die Voraussetzung dafür, dass – wie Malina Stutz betont – auch im Bereich der Staatsverschuldung das normal würde, was in gewöhnlichen Kreditverhältnissen schon immer normal war: Schuldenerlasse sind Teil jeder Kreditbeziehung.

Zum Schluss konterte Ghosh die Drohung Plachtas noch mit einer Warnung an «den Westen»: «Ich glaube nicht, dass die G7-Staaten begreifen, wie viel Glaubwürdigkeit sie in den letzten Jahren verloren haben: Pandemie, Impfstoffpatente, Rohstoffförderung: In all diesen Bereichen kam der Westen dem Süden nicht entgegen. Aber die EU braucht auch Freunde», und spielte damit auf die durch Trump stark gestörten transatlantischen Beziehungen an. «Wir haben es mit einer echten mangelnden Erkenntnis über die eigenen Interessen zu tun. Wenn sich der Westen nicht bewegt, wird die Welt Ihnen Dinge aufbürden, die Sie nicht mögen werden, aber ich werde das dann ausnahmsweise mal bejubeln.»

Die Schweiz hat gerade ein Staatsoberhaupt, das auch die Finanzministerin ist. Auch Spaniens Vizepräsidentin María Jesús Montero ist die Finanzministerin. Damit hören die Ähnlichkeiten dann aber ganz schnell auf. So eröffnet Montero ein hochkarätig besetztes Panel zur Besteuerung der Superreichen mit dem Grundsätzlichen: Gerechte und progressive Steuersysteme sind die Basis für Demokratie, den Sozialstaat und Chancengleichheit. Egalitärere Staaten sind nicht nur demokratischer, sondern selbst die psychische Gesundheit der Menschen ist dort besser.

Spanien hat gemeinsam mit Brasilien, das damals den Vorsitz der G20 innehatte, im November 2024 in Rio de Janeiro die Besteuerung der Superreichen auf die Agenda gesetzt. Die Veranstaltung in Sevilla findet im Rahmen der Sevilla Platform for Action (mit der etwas verwirrenden Abkürzung «SPA») statt. Mit diesen, jeweils von einer Gruppe von Staaten unterstützten Initiativen, soll die Umsetzung der Schlusserklärung von Sevilla vorangetrieben werden.

Ökonom Joseph Stiglitz, Senegals Ex-Premierministerin Aminata Touré und Susana Ruiz (Oxfam International) (v.l.n.r.), finden am FfD4 klare Worte für Steuervermeider und von ihnen angerichtete Schäden. © Alliance Sud

Joseph Stiglitz, Wirtschaftsnobelpreisträger, Harvard Professor und Doyen der intelligenten Globalisierungskritik beginnt mit der Aktualität: «Die USA zahlen gerade den Preis für Ungleichheit, deshalb erleben wir die Vereinnahmung durch die Tech-Oligarchie. Trump will seine Steuersenkungen für diese Oligarchie globalisieren. Es ist herzzerreissend, dass die G7 bei der Anwendung der OECD-Mindeststeuer auf US-Konzerne nachgegeben hat. In einer Stunde wurde das Ergebnis von 14 Jahren Verhandlungen zerstört.» In Richtung Spanien erinnert er daran, dass die Mehrheit der europäischen Länder in der G7 nicht mit am Tisch sitzt. Innerhalb der EU könnte also noch Druck ausgeübt werden.

Ebenfalls eingeknickt ist Kanada, das seine Steuer auf digitale Dienstleistungen fallen gelassen hat. «Das ist der erste Schritt auf dem Weg, der 51. Staat der USA zu werden», scherzt Stiglitz. «Digitale Unternehmen haben ihr Geld durch Steuerhinterziehung verdient, indem sie ihre Werbeeinnahmen in Irland verbuchen. Weil die dortigen Tochtergesellschaften aus dem Silicon Valley kontrolliert werden, bezahlen sie so gut wie keine Steuern», erklärt Stiglitz. «Die Instrumente zur Zerstörung von Demokratie und Multilateralismus sind Drohung und Angst. Aber die Welt kann nicht als Geisel genommen werden, eine Koalition der Willigen ist möglich. Die UNO-Steuerkonvention ist der Beweis, dass es auch Fortschritte im Steuerbereich gibt.»

Aminata Touré, Ex-Premierministerin von Senegal, holt aus: «Bei den Steuern zeigt sich ein Kontinuum der Ungerechtigkeit, unter der Afrika seit Jahrhunderten leidet. Wir würden gerne alles das besteuern, was unseren Ländern genommen wurde. Wir haben Schulden wegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Schulden, die viermal so teuer sind, wie diejenigen der Europäischen Länder. Warum? Weil wir in den Augen der Investoren ein hohes Länderrisiko haben. Und warum ist das Risiko hoch? Weil europäische Multis unsere Rohstoffe ausbeuten und keine Steuern zahlen. So fehlt das Geld, um die hohen Zinsen auf den Auslandsschulden zu bezahlen. Wir haben keine andere Wahl, als resilient zu sein und uns zu wehren. Deswegen hat sich die Afrikanische Union so stark für eine verbindliche UNO-Steuerkonvention eingesetzt. Wir wollen eine faire Verteilung des Rechts zur Besteuerung. Steuern sollen dort bezahlt werden, wo der Reichtum entsteht. Das ist deshalb schwer zu erklären, weil es so einfach ist. Jedes Schulkind versteht das: Je reicher, desto mehr Steuern.» Touré kritisiert die Absurdität der «Tax Holidays», die Rohstoffkonzernen gewährt werden und meint damit die jahrelangen Steuerbefreiungen der Konzerne. «Das kann dazu führen, dass Bergbaufirmen dann anfangen müssten zu zahlen, wenn die Mine erschöpft ist.»

Vítor Gaspar, der Direktor des Fiscal Affairs Department des Internationalen Währungsfonds (IWF) ergänzt, dass die Vereinfachung der Steuersysteme ebenfalls nötig ist, denn: «Komplexität ist der beste Freund der Steuerhinterzieher und Steuervermeider.» Oftmals, sei die Komplexität bewusst genau dafür geschaffen worden.

Joseph Stiglitz bilanziert: «Um herauszufinden, warum man die Superreichen besteuern muss, braucht man keinen Nobelpreis. Wir haben die Steueroasen geschaffen. Wir hätten sie regulieren können, doch wir haben ihre Existenz zugelassen. Sie existieren, weil sie für die Superreichen interessant sind. Wir brauchen globale Normen, wir brauchen globale Regeln. Die Aktionsplattform enthält die Schritte, die nötig sind, um Steuerhinterziehung zu erschweren.» Und Aminata Touré ergänzt: «Die UNO-Steuerkonvention ist ein perfektes Beispiel für Multilateralismus: Es geht um eine Win-Win-Situation für beide Seiten, nicht darum, dass ich superreich bin und du arm bleibst.»

Ein zentraler Pfeiler des «Compromiso de Sevilla» ist Domestic Resource Mobilization (DRM) mit dem Ziel, dass vor allem Länder des Globalen Südens mehr Steuereinnahmen generieren, um ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von ausländischen Direktinvestitionen von multinationalen Konzernen und Entwicklungsgelder der Staaten des Nordens zu reduzieren und ihre Wirtschaft und Gesellschaft von innen heraus zu entwickeln. Darüber waren sich die Panelist:innen am Side Event «Illicit Financial Flows, Fiscal Space and Fair Taxation: Advancing Africa-Europe Cooperation for a Unified Measurement and Reform Agenda Illicit Financial Flows» einig. Ein paar Haken gibt es allerdings auch bei DRM. Das zeigten im «Palacio de Congresso» verschiedene «Side-Events».

Vertreter:innen aus Lateinamerika an einer zivilgesellschaftlichen Protestaktion im FfD4 Konferenzgebäude.

© Alliance Sud

Dass der Kampf gegen die Steuerhinterziehung von Superreichen mit den OECD-Reformen der letzten 15 Jahre noch lange nicht gewonnen ist, betonte auch Giulia Mascagni, die Direktorin des «International Centre for Tax and Development»: «Vom automatischen Informationsaustausch von Bankkundendaten (AIA) zwischen den Ländern profitierte vor allem der Globale Norden.» Als Lösung dieses globalen Ungleichgewichts bei der Steuertransparenz plädierte Mascagni für mehr «Capacity Building», also für mehr Unterstützung der Steuerbehörden im Globalen Süden beim Aufbau entsprechender Infrastruktur und Expertise. Allerdings betonen Steuerexpert:innen aus diesen Ländern mittlerweile mantra mässig, dass man sich nicht aus global unfairen Steuerregeln herausrüsten kann. Für wen ein System zu den eigenen Ungunsten ausfällt, wird es sich nicht dadurch verändern, dass man es bis ins letzte Detail durchschaut. Insofern stimmte zuversichtlich, was der Vertreter des deutschen Finanzministeriums betonte: «Wenn Entwicklungshilfegelder immer spärlicher fliessen, braucht es umso mehr entschlossene Massnahmen gegen unlautere Finanzflüsse, dafür setzte sich die deutsche Regierung schon lange ein: Konzerne und Superreiche müssen ihren fairen Anteil an den globalen Steuerkuchen leisten.» Allerdings – und das ist der letzte Haken in dieser Geschichte – versprechen deutsche Regierungsvertreter im Ausland gerne Dinge, die sie zu Hause nicht halten können, daran muss auch der Wechsel vom rechtslibertären Ex-Finanzminister Lindner zum Rechtssozialdemokraten Klingbeil nicht unbedingt etwas ändern. Auch deshalb betonte wohl der Vertreter der Afrikanischen Union zum Schluss nochmals: «Wir brauchen unbedingt eine UNO-Steuerkonvention». Denn dort haben im Gegensatz zur OECD die Südländer eine Mehrheit. So spielt es nicht gross eine Rolle, ob die Deutschen dort ihr andalusisches oder ihr Berliner Gesicht zeigen.

«Accelerating the Shift and Private Climate Investment at Scale – Catalytic Pathways to Scale Private Investment – Financing the Missing Middle – Unlocking Ecosystems for Inclusive Private Sector Growth – Impact Investing, from Pioneering Innovations to Scalable Solutions – The Timbuktoo Initiative: Building the Future of Engagement with the Private Sector – Unlocking Blended Finance – Global Partnerships for Unlocking Private Capital – Originate to Share Models to Crowd in Private Capital».

Auch an der FfD4 ist De-Risking überall, diese Liste der Keywords der De-Risking-Agenda ist lediglich eine Auswahl und stammt nur vom Vormittag des 2. Juli. Und es handelt sich um offizielle Side-Events, nicht etwa um Veranstaltungen am Business-Forum. Doch es gibt auch eine Veranstaltung der Zivilgesellschaft mit Daniela Gabor, Ökonomin und Mitglied der UNO-Expertengruppe zu Financing for Development, die sich kritisch mit dieser Agenda auseinandersetzt.

Die Ökonomin Daniela Gabor (rechts) spricht in Sevilla über uneingelöste Versprechungen des Privatsektors.

© Alliance Sud

Gabor erinnert zu Beginn daran, dass Public Private Partnerships und De-Risking schon zentrale Pfeiler der «billions to trillons»-Agenda waren. Die Weltbank lancierte diese 2015, um die Addis Abeba Action Agenda (das Ergebnis der 3. UN Financing for Development-Konferenz) umzusetzen und die Erreichung der SDGs zu finanzieren. Wie eigentlich hätten aus den Billions die Trillions werden sollen? Obwohl es ein Weltbank-Slogan war, ging es nicht nur um die multilateralen Entwicklungsbanken, sondern auch um ein Projekt, den De-Risking State im Globalen Süden zu schaffen. Und es ging und geht darum, steuerfinanzierte IZA-Gelder aus dem Globalen Norden zu verwenden, um für grosse Investoren wie Blackrock oder Pensionsfonds «investable projects» zu schaffen. Also konkret, Risiken zu übernehmen, damit diese attraktive «risk-adjusted returns» für ihre Investitionen in Wasser, Strassen oder Energieprojekte erhalten.

Das hat definitiv nicht funktioniert, die Trillions sind ausgeblieben. Dennoch sind dieselben Konzepte in Sevilla mehr als dominant und auch die DEZA singt die De-Risking-Hymnen immer lauter – das SECO sowieso. Es hat, so Gabor, nicht deshalb nicht funktioniert, weil es zu wenig Geld von den multilateralen Entwicklungsbanken, dem «Global Gateway Project» der EU oder der Biden-Regierung für De-Risking gegeben hätte. Es klappte nicht, weil auch mit steuerfinanzierten Subventionen aus dem Globalen Norden die so finanzierten Grossprojekte für die Länder des Globalen Südens immer noch viel zu teuer waren.

Gabor gibt ein konkretes Beispiel, das Lake Turkana Wind Farm Project in Kenia, das die Biden-Administration begeistert vorangetrieben hatte. Der Leiter des National Economic Council, Brian Deese, war von BlackRock zur Regierung gewechselt, wo er 2018 eine neue Klimafinanzierungspartnerschaft zwischen BlackRock, den Regierungen von Frankreich und Deutschland, der Hewlett Foundation und dem Grantham Environmental Trust beaufsichtigte. Der CFP Fund war ein «Blended Finance»-Vehikel, für das Regierungen und Philanthrop:innen BlackRock 100 Mio. USD zur Verfügung stellten, um Klimainvestitionen im Globalen Süden zu mobilisieren, insbesondere die Mehrheitsbeteiligung am Lake-Turkana-Projekt. Doch die Abnahmeverträge mit garantierten Preisen überforderten den kenianischen Staat. Dessen Grosszügigkeit gegenüber der Wall Street war schliesslich so umstritten, dass sich die Regierung gezwungen sah, ein Moratorium für Stromabnahmevereinbarungen zu verhängen. Selbst lokale Industrieverbände beschwerten sich, dass die hohen Energiekosten die Bemühungen für eine grüne Industrialisierung untergraben.

(Klammerbemerkung: Inzwischen gibt es die «small is beautiful»-Version von De-Risking, bei der Investitionen mit «Impact» zur Umsetzung einzelner SDGs gefördert werden sollen, nicht nur Grossprojekte im Bereich der Infrastruktur. Diese sollen direkt «beneficiaries» (Begünstigte) im Globalen Süden erreichen. Allerdings müssen die Begünstigten z.B. für erneuerbare Energien auch bezahlen, denn irgendwoher müssen die Renditen ja kommen. Die «beneficiaries» sind trotz der IZA-Terminologie also in Wahrheit einfach Kund:innen und Kreditnehmende. Es ist diese Version der De-Risking-Agenda, die auch von der Schweiz vorangetrieben wird.)

Daniela Gabor betont, dass der anhaltende De-Risking Hype auch deswegen sehr gefährlich ist, weil er die wichtigste Erkenntnis seit 2008 nicht zur Kenntnis nimmt. Diejenige nämlich, dass das staatlich gelenkte chinesische Modell der Entwicklung spektakulär erfolgreich war, während die Rezepte des ultraliberalen Washington Consensus kolossal gescheitert sind. Zum Erfolgsrezept eines Entwicklungsstaates, der auch für Afrika entscheidend ist, gehört, dass das private Kapital diszipliniert werden muss, d.h. es muss sich an die staatlichen Pläne und Prioritäten halten. Es braucht dazu Überzeugungskraft und staatliche Ressourcen und Personal, also Bürokrat:innen und Technokrat:innen. Diszipliniert werden, kann das ausländische ferne und übermächtige Kapital aber kaum und der De-Risking Staat ist ein geschwächter Staat, kein Entwicklungsstaat.

Daniela Gabor schliesst etwas resigniert. Sie kann nicht verstehen, warum die De-Risking-Agenda in Sevilla noch mehr Getöse verursacht als in Addis Abeba. Und dies nicht nur im Business Forum, sondern überall. Und dies zunehmend auch bei Uno-Organisationen wie Unctad. Die Anhänger:innen der De-Risking-Agenda «scheitern aufwärts», mit vielfältigeren Begriffen (siehe oben), diskursiv angepassten Rezepten und neuen Versprechen wird die gescheiterte Agenda immer weiter vorangetrieben. «Why do they always win?» bleibt im Raum schweben.

Also, dann halt over to the winners, zum Side Event von Morgan Stanley und der Boston Consulting Group; der Titel klingt ja vielversprechend: «Changes to the development financing landscape: facts and perspectives in a reordered world». Doch – huch – «Invitation Only», klar doch, wer die Welt neu ordnet, macht das lieber hinter verschlossenen Türen.

Im allgemeinen Wahnsinn einer Konferenz mit Hunderten von Plenaries, Multi-Stakeholder Roundtables, Initiative Announcements, Special Events, Side Events und einem International Business Forum gibt es manchmal auch Perlen zu finden. Zum Beispiel einen Side Event zum Thema «Entwicklungsfinanzierung neu denken» mit Teilnehmenden aus der Gruppe der Small Island Developing States (SIDS) aus dem Pazifikraum und der Karibik.

Einsetzen von Mangrovensetzlingen an Kiribatis Küste. Auf Pazifikinseln sichern sie erodierende Lebensräume.

© Keystone/LAIF/Barbara Dombrowski

Sie diskutieren die Development Bank for Resilient Prosperity (DBRP) oder schöner die «Nature Bank», eine Initiative der Inselstaaten, die 2023 lanciert wurde. Im Vergleich zum polierten Diskurs rund um «Mobilizing Private Resources», «Blending» und «De-Risking» gibt es hier Unerhörtes zu hören.

Hyginus Leon, der Executive Director der DBRP wird grundsätzlich: «Wir wiederholen an dieser Konferenz immer wieder die Rezepte, die uns in die Vielfachkrise gebracht haben. Das ist ein Zeichen von Wahnsinn. Wir sind von der Idee ausgegangen, dass die Welt über unendliche Ressourcen verfügt. Aber die Natur ist endlich. Man kann Probleme nicht lösen, ohne darüber nachzudenken, woher sie kommen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel.»

Weiter sagt Leon: «Folglich geht es nicht nur um eine Bank, vielmehr geht es hier um eine Bewegung zur Rettung der Zivilisation.» Zentral sei der Übergang von grauen produzierten Vermögenswerten zu naturbasierten Lösungen, was nicht nur dem Planeten zugutekomme, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sei. «Mangroven haben denselben Wert wie Strassen und Wälder denselben Wert wie Holz. Betrachten wir die Natur als Vermögenswert, so können wir mehr Erträge und mehr Geld für kleine Inselstaaten und am wenigsten entwickelte Länder erreichen», sagt Leon.

Aber was sollen denn nun die naturbasierten Erträge sein? Einige Beispiele, die in karibischen und pazifischen Ländern auch dank geschützten Meeresgebieten bereits existieren: Die Ernte und Verarbeitung von Seegras, Ökotourismus, nachhaltige Fischerei, die Gewinnung von Nahrungsmitteln und pharmazeutische Produkte.

Es gibt auf der Welt über 500 Entwicklungsbanken, zum grössten Teil nationale oder subnationale Banken. Warum braucht es also noch eine neue Bank? Adama Marinko von Finance in Common sagt dazu: «Wir brauchen eine Bank, die ganz neu konzipiert ist und sich nicht nur aus dem Bestehenden entwickelt. Natürlich wäre auch hier die Schaffung von Arbeitsplätzen zentral, aber es geht auch um eine neue globale Solidarität durch die Schaffung von Resilienz.»

Die Unterschiede zwischen der Nature Bank, der Weltbank und den multilateralen Entwicklungsbanken seien gross, denn deren Sichtweise «basiert immer auf Risiken, niemals auf Chancen. Deshalb verliert der globale Süden und ganz besonders SIDS und die Least Developed Countries (LDCs), weil ihre Risiken so hoch eingeschätzt werden», sagt Ritu Bharadwaj vom International Institute for Environment and Development.

Die Development Bank for Resilient Prosperity hat ein ganz anderes Konzept von Risiken. Es geht nicht um die Risiken für Investoren, sondern um die Risiken für Menschen. Hier braucht es ein «De-Risking». «Unser Mass für Risiken ist Resilienz. Es geht um Wohlstand und Wohlergehen für Menschen und Volkswirtschaften, um Gemeinschaften und den Planeten», betont auch Leon von der DPRB. «Wir müssen Resilienz, Wiederherstellung und Gerechtigkeit finanzieren – die Welt ist bereit für etwas Neues», ergänzt Sergio Fernandes de Cordova von der Public Foundation.

Der Side Event endet mit der Zuversicht, dass die Nature Bank von einer Idee zu einem Umsetzungsinstrument des Compromiso de Sevilla wird. Das wäre auf jeden Fall ein grosser Erfolg für kleine Inselstaaten.

Die Eröffnungsworte von Felipe VI. von Spanien haben wir leider verpasst. Um seiner Majestät eine angenehme Ankunft zu ermöglichen und um seine maximale Sicherheit zu garantieren, brachten die Behörden den Verkehr in der Innenstadt Sevillas zum Erliegen. Unzählige Konferenzteilnehmende steckten in zähen Staus fest, wir organisierten unterdessen unsere Badges. Vor dem König sprach die spanische Aussenministerin Arancha González. Während sie ihre Willkommensgrüsse in die noch sehr erlauchte Runde des Auditoriums des Kongresszentrums Fibes schickte, kurvten wir noch im öffentlichen Bus herum, auf der Suche nach einem offenen Weg dorthin. “Sevilla welcomes the world with open arms”, hörten wir González im UN-Web-TV sagen. Nun ja. Geschlossen sind hier nicht nur viele Strassen, sondern bereits auch der Abschlusstext der Konferenz. Aus der Perspektive der Zivilgesellschaft in Nord und Süd stellt dieser keinen Fortschritt in Richtung einer ausreichenden Finanzierung nachhaltiger Entwicklung dar – mehr dazu hier in unserem Medienhintergrund-Papier. Verhandelt wird hier nichts mehr. Das macht es vielleicht etwas verkraftbarer, dass die Zivilgesellschaft aus jenen Veranstaltungen, wo Regierungen direkt miteinander sprechen, mehrheitlich ausgeschlossen wurden. Trotzdem bleibt das ein extrem verheerendes Zeichen der UNO in einer Zeit, wo der politische Spielraum für NGOs auf der ganzen Welt eingeschränkt wird: zum Teil mit den Mitteln nationaler Finanzpolitik (wie etwa durch die Kürzungen in der internationalen Zusammenarbeit in der Schweiz), aber leider auch durch direkte politische Repression. Staaten, die einen autoritären Weg eingeschlagen haben, fühlen sich durch diese mangelnde Verpflichtung der UNO zu inklusiven und demokratischen Verfahren wohl ermutigt. So geht es für die globale Zivilgesellschaft in Sevilla nicht nur darum, ihre trotz aller Widerstände immer noch vorhandene Stärke zu demonstrieren, sondern in den hunderten Side-Events der Konferenz auf die verpassten Chancen von FfD4 zu insistieren und die nächsten Schritte Richtung Entschuldung, eines gerechten globalen Steuer- und Finanzsystems und strenger Konditionen für den Privatsektor, der von öffentlichen Entwicklungsgeldern profitieren will, anzugehen – stay tuned.

Artikel teilen

Medienmitteilung

30.06.2025, Entwicklungsfinanzierung

In Sevilla beginnt heute die vierte internationale UNO-Entwicklungsfinanzierungskonferenz (FfD4). Am Sonntagabend demonstrierten zivilgesellschaftliche Organisationen aus der ganzen Welt für eine gerechtere Wirtschaftsordnung. Die Schlusserklärung steht bereits fest und enthält keine entscheidenden Fortschritte gegen die globale Vielfachkrise. Immerhin formuliert sie wichtige Absichtserklärungen zur Steuer- und Entschuldungspolitik, die auch die Schweiz zum Handeln veranlassen sollten.

Die wichtige UNO-Konferenz wird von einer rekordhohen Staatsverschuldung im Globalen Süden, vom Abseitsstehen der USA und der für den 1. Juli angekündigten vollständigen Auflösung der Entwicklungsagentur USAID überschattet. In Sevilla geht es aber bis Donnerstag um viel mehr als «Entwicklungsfinanzierung» im Sinne der Internationalen Zusammenarbeit (official development assistance, ODA). Die Frage, wie die ärmeren Länder mehr eigene Mittel aufbringen können, steht im Zentrum. Damit figurieren auch Massnahmen gegen Steuervermeidung und unlautere Finanzflüsse prominent auf der Agenda. Ebenso spielen die Themen Schulden und Entschuldung, Handel und Entwicklung, systemische Fragen der internationalen Finanzarchitektur und die Rolle von Unternehmen und entsprechende staatliche Förderungen eine zentrale Rolle; alles Themen, die insbesondere reiche Länder wie die Schweiz in die Pflicht nehmen.

«Die offizielle Schweiz hat bisher nicht geglänzt, wenn es darum ging, dem Multilateralismus, der Entwicklungszusammenarbeit und der Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung den Rücken zu stärken», sagt Dominik Gross, Finanz- und Steuerexperte von Alliance Sud. «Wir erwarten von der Schweiz, dass sie die UNO-Diskussionen und -Prozesse ernst nimmt und konstruktiv mitarbeitet, anstatt aus Eigeninteresse zu blockieren oder zu verschlafen», sagt Dominik Gross.

In unserem Medienhintergrundpapier erfahren Sie, in welchen Bereichen die Schweiz dringend mehr Verantwortung übernehmen sollte.

«Der neue Deal»: Das Sonderheft des Magazins «global» skizziert, wie eine neue Schweiz für eine gerechtere Welt aussehen könnte.

Für weitere Informationen:

Vor Ort in Sevilla: Dominik Gross, Finanz- und Steuerexperte Alliance Sud,

Tel. +41 78 838 40 79, dominik.gross@alliancesud.ch

Für allgemeine Anfragen:

Marco Fähndrich, Medienverantwortlicher Alliance Sud,

Tel. 079 374 59 73, marco.faehndrich@alliancesud.ch

Artikel teilen

Impact Investing

21.03.2025, Entwicklungsfinanzierung

Impact Investing wird von seinen Verfechtern als Königsweg zur Mitfinanzierung der nachhaltigen Entwicklungsziele und des Klimaschutzes angepriesen. In der jüngsten Studie von Alliance Sud werden die bislang noch sehr überschaubaren Auswirkungen dieser Strategie auf den Prüfstand gestellt.

Nur wenig Investitionen fliessen in die ärmsten Länder, sie gelten als zu risikoreich. Ein Bauer betreibt in Guerou, Mauretanien, die Bewässerung seiner Weiden mit Solarpanels. © Tim Dirven / Panos Pictures

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Schweiz im Bereich der nachhaltigen Finanzen eine führende Rolle anstrebt. Kernstück des sogenannt nachhaltigen Finanzwesens ist das Impact Investing, das «marktbasierte» Finanzrenditen bei gleichzeitiger Bewältigung globaler gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen verspricht. Der Ansatz geht auf eine Veröffentlichung der Rockefeller-Stiftung im Jahr 2007 zurück und hat sowohl unter öffentlichen als auch privaten Finanzmarktakteuren an Popularität gewonnen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, auf diesem Weg privates Kapital zu «mobilisieren», um die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen. Einige Anhänger des Ansatzes sehen darin sogar eine Möglichkeit, die Kürzungen in der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) auszugleichen. Die Finanzierungslücke, die es zur Erreichung dieser Ziele zu schliessen gilt, ist jedoch enorm. Laut der in Genf ansässigen UNO-Handels- und Entwicklungsorganisation (UNCTAD) sehen sich die Entwicklungsländer mit einem jährlichen Finanzierungsdefizit von über 4'000 Milliarden US-Dollar konfrontiert. Davon werden etwa 2’200 Milliarden US-Dollar allein zur Finanzierung der Energiewende benötigt.

Um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken: Die Schweizer Banken – führend in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung – hielten per Ende 2023 rund 8’392 Milliarden Franken an in- und ausländischen Vermögen. Es drängt sich also die Frage auf, wie viel von diesem Vermögen wohl in den Entwicklungsländern zur Finanzierung der SDGs investiert wird.

Tatsächlich kündigt der Bundesrat in seinem Bericht «Sustainable-Finance Schweiz» an, den Zugang zu Impact Investments für privates Kapital über private Stiftungen und die Verwaltung privater Grossvermögen (Family Offices) hinaus «in grossem Umfang» auszuweiten. So könnte privates Kapital den Weg zu Projekten finden, die einen «messbaren und glaubwürdigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen» leisten. Gleichzeitig sollen der Schweizer Vermögensverwaltungsbranche neue Ertragsmöglichkeiten eröffnet werden. Mit anderen Worten: Es geht darum, das Impact Investing aus seiner Nische herauszuholen und es für institutionelle Anleger, die eine marktgängige finanzielle Rendite anstreben bzw. sicherstellen müssen (dazu gehören auch Pensionskassen), zugänglich und attraktiv zu machen.

Parallel dazu sollen Mittel aus dem Budget für die internationale Zusammenarbeit (IZA) – das davon abgesehen im vergangenen Dezember vom Parlament bereits gekürzt wurde – dazu dienen, im Rahmen von Mischfinanzierungen (Blended Finance) die Anlagerisiken zu reduzieren. Diese Risikominimierung soll einen «Demonstrationseffekt» erzielen und die genannten institutionellen Anleger im grossen Stil anlocken.

Um die Erwartungen einem Plausibilitätscheck zu unterziehen, hat Alliance Sud in einer kürzlich veröffentlichten Studie den Schweizer Markt für Impact Investing beleuchtet. Dieser Markt besteht aus den in der Schweiz ansässigen Asset Managern, die entsprechendes Kapital in Entwicklungsländern einsetzen, und umfasst rund 18 Akteure mit einem verwalteten Kapital von fast 15 Milliarden USD. Etwa 11 Milliarden USD davon sind so genannte private Vermögenswerte, also Investitionen in Aktien und Anleihen, die von privaten Unternehmen im Globalen Süden ausgegeben werden. Der Rest entfällt auf börsenkotierte Unternehmen, bei denen öffentlich gehandelt werden kann.

Um diese Zahl in Relation zu setzen: Der Betrag entspricht weniger als 0,6% des gesamten «nachhaltigkeitsbezogenen Anlagevolumens» (gemäss den vom Verband Swiss Sustainable Finance angewandten Definitionen) oder 0,116% des Gesamtvolumens der verwalteten Vermögen (AuM) der Banken in der Schweiz per Ende 2023 (die oben erwähnten rund 8,4 Billionen Schweizer Franken).

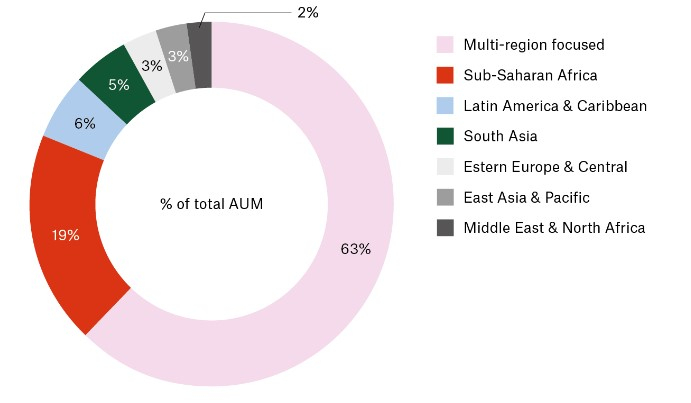

Der Schweizer Markt für Impact Investing ist stark konzentriert, wobei die drei Hauptakteure – ResponsAbility, BlueOrchard und Symbiotics –, die sich inzwischen alle in ausländischem Besitz befinden, 80% des Marktes kontrollieren. Regional gesehen beschränken sich diese Investitionen vor allem auf Lateinamerika und die Karibik (24%) sowie auf Osteuropa und Zentralasien (20%), was auf die relative politische und wirtschaftliche Stabilität und ein günstiges Investitionsumfeld zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu entfallen auf Subsahara-Afrika nur 13% und auf den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) gerade einmal 2% der Gesamtinvestitionen, was die weniger attraktiven Investitionsbedingungen und die als höher empfundenen Risiken in diesen Regionen widerspiegelt.

An risikoarmen, renditereichen Projekten wie am Solarkraftwerk Cerro Dominador im Schwellenland Chile sind unzählige europäische Banken beteiligt. © Fernando Moleres / Panos Pictures

Die Hälfte des Impact Investment konzentriert sich auf zehn Länder. Indien steht mit 15% des investierten Volumens an der Spitze, gefolgt von Kambodscha, Georgien, Ecuador und Vietnam. Insgesamt entfallen auf 35 Länder 85% der Investitionen (wobei nur Länder mit einem Engagement von mindestens 1% berücksichtigt wurden). Von diesen 35 Ländern sind ab 2025 nur noch 14 Schwerpunktländer der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Gemessen am Einkommen sind die Hälfte davon Länder mit höherem mittlerem Einkommen. Nur vier sind den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs gemäss UNO-Kategorisierung) zuzurechnen: Kambodscha (6%), Bangladesch (2%) – ein Land, aus dem sich die DEZA nach eigenen Angaben aufgrund von Budgetkürzungen ab 2025 zurückziehen wird –, Tansania (1%) und Myanmar (1%).

Der Schweizer Markt für Impact Investing ist auch sektoral stark konzentriert. Mit etwa der Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens dominiert der Mikrofinanzsektor. Auf die beiden Sektoren Mikrofinanz und KMU-Entwicklung entfallen über 80% der Investitionen, was auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zurückzuführen ist. Die Sektoren Ernährung und Landwirtschaft sowie Klima und Biodiversität erhalten trotz ihres hohen Finanzbedarfs deutlich weniger Investitionen, nämlich 10% bzw. 4%. Die sozialen Sektoren, zu denen Wohnungsbau, Wasser, Gesundheit und Bildung gehören, ziehen zusammen weniger als 2% des Kapitals an. Dies liegt vor allem daran, dass diese Sektoren in der Regel keine attraktiven finanziellen Renditen bieten und häufig von den Regierungen als öffentliches Eigentum verwaltet werden.

Der Schweizer Markt für Impact Investing tendiert daher dazu, auf Regionen und Sektoren zu fokussieren, die geringere Risiken aufweisen und höhere finanzielle Renditen versprechen. Dies widerspiegelt einen breiteren Trend hin zu «sicheren» Investitionen, die nicht unbedingt auf die dringendsten Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung reagieren. In ihren Schlussfolgerungen hebt die Studie von Alliance Sud hervor, dass Impact Investing allein keinesfalls in der Lage ist, die Finanzierungslücke zur Erreichung der SDGs zu schliessen. Daher ist es entscheidend, der Mobilisierung inländischer Ressourcen, der Bekämpfung illegaler Finanzströme und der Aufrechterhaltung einer substanziellen öffentlichen Entwicklungshilfe für die ärmsten Länder Vorrang einzuräumen.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Klimafinanzierung

05.12.2024, Entwicklungsfinanzierung, Klimagerechtigkeit

Um die Länder im Globalen Süden im Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen, setzen viele Akteure des Nordens auf die Mobilisierung privater Mittel. Doch diese ist nicht annähernd so erfolgreich wie erhofft. Eine Bestandesaufnahme von Laurent Matile

Korrektur überhöhter Erwartungen: Eine von Barbados' Premierministerin Mia Mottley lancierte Initiative zur Förderung von Klimafinanzierung für Entwicklungsländer hat ihre Forderungen an den Privatsektor heruntergeschraubt. © Keystone / AFP / Brendan Smialowski

«Die Zahlen, die bezüglich des Mobilisierungspotenzials von grünem Kapital kolportiert werden, sind realitätsfremd. Über die Mobilisierung von Privatkapital wird viel Unsinn erzählt.» Mit diesen Worten beendete Lawrence H. Summers, ehemaliger US-Finanzminister und emeritierter Professor und Präsident der Harvard-Universität, im Oktober letzten Jahres eine Podiumsdiskussion in Washington D. C.1

An der COP29 in Baku, die am 24. November endete, wurde in letzter Minute ein neues Ziel für die Klimafinanzierung vereinbart: Die Industrieländer verpflichteten sich, das bisherige Finanzierungsziel von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr auf 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr bis 2035 zu verdreifachen. Ein Betrag, der angesichts des Bedarfs der Entwicklungsländer, der global auf 2,4 Billionen pro Jahr geschätzt wird, bei weitem nicht ausreicht. In einer nebulösen Formulierung wurde ausserdem vereinbart, «die Anstrengungen aller Akteure zu sichern», um die Beiträge an die Entwicklungsländer aus öffentlichen und privaten Quellen bis 2035 auf 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr zu erhöhen.

Obwohl die Mobilisierung privater Klimafinanzierung nicht zuoberst auf der Agenda der COP29 stand, bleibt sie für viele öffentliche und private Akteure das Patentrezept schlechthin. Tatsächlich haben seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 zahlreiche öffentliche und private Akteure – diejenigen, die Lawrence Summers anspricht – grosse Anstrengungen unternommen, um die Entwicklung «innovativer Finanzinstrumente» voranzutreiben. Dabei handelt es sich um staatlich subventionierte Instrumente, deren Ziel immer dasselbe ist: die Risiken reduzieren (de-risking), um private Investitionen zu fördern – sei es für das Klima oder für nachhaltige Entwicklung. Dieses Schema ist tief verwurzelt. Viele Delegationen, darunter auch jene der Schweiz, rechnen damit, dass es, unabhängig von den letztendlich geschuldeten Beträgen der Industrieländer, möglich sein wird, einen wesentlichen Teil davon durch die «Mobilisierung von Privatkapital» sicherzustellen.

Woher die Klimafinanzierung bisher kam und wohin sie geflossen ist, lässt sich aus den neuesten Zahlen der OECD2 ermitteln:

Die OECD weist (immer wieder) darauf hin, dass «das Potenzial zur Mobilisierung privater Finanzmittel» im Kampf gegen den Klimawandel in den Entwicklungsländern durch eine Reihe von Herausforderungen gemindert wird. Sie verweist auf die mehr oder weniger günstigen Rahmenbedingungen für Investitionen in den Partnerländern, auf die zu geringe Rentabilität vieler Klimaprojekte, die es erschweren, private Investitionen im grossen Massstab anzuziehen, oder darauf, dass einzelne Projekte oft zu klein sind, um eine nennenswerte kommerzielle Finanzierung zu erhalten.

Kaum eine Idee scheint so abgedroschen wie die Hoffnung, ein paar Milliarden Dollar an öffentlichen Geldern könnten dazu führen, Tausende Milliarden (Billionen!) an privaten Investitionen für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz zu mobilisieren. Diese These wird denn auch zunehmend in Frage gestellt – nicht nur von Nichtregierungsorganisationen.

Ein Beispiel dafür ist die Bridgetown-Initiative 3.0, die ihre Erwartungen an die Mobilisierung des Privatsektors revidiert hat. Die Initiative, 2022 von Mia Mottley, der charismatischen Premierministerin von Barbados, ins Leben gerufen, wurde Ende September in ihrer dritten Version veröffentlicht. Sie zielt darauf ab, das globale Finanzsystem zu überdenken mit dem Zweck, die Schulden zu reduzieren und den Zugang zu Klimafinanzierung für Entwicklungsländer zu verbessern. Während Bridgetown 2.0 dazu aufrief, jährlich 1,5 Billionen US-Dollar aus dem Privatsektor für einen grünen und fairen Wandel zu mobilisieren, wurde die Forderung in der Version 3.0 auf «mindestens 500 Milliarden US-Dollar» heruntergeschraubt.

Mit Blick auf den Umfang und die Merkmale der bislang mobilisierten privaten Finanzierungen lassen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen ziehen:

Alliance Sud fordert erstens, dass der Grossteil des «fairen Beitrags» der Schweiz zur internationalen Klimafinanzierung durch öffentliche Gelder geleistet wird. Dabei ist ein Gleichgewicht zwischen den Mitteln für die Emissionsreduktion und die Anpassungsmassnahmen anzustreben. Zweitens sollen private Finanzierungen, die durch öffentliche Instrumente mobilisiert werden, nur dann als Klimafinanzierung der Schweiz angerechnet werden, wenn ihre positive Wirkung für die Menschen im Globalen Süden zuverlässig nachgewiesen werden kann.

1 CGD Annual Meetings Events: Bretton Woods at 80: Priorities for the Next Decade, Washington D.C., October 2024.

2 Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2022, OECD 2024.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Medienmitteilung

10.12.2024, Entwicklungsfinanzierung

In Genf hat am Montag die Konferenz «Building Bridges» begonnen. Deren erklärtes Ziel ist es, «den Übergang zu einem globalen Wirtschaftsmodell zu beschleunigen, das sich an den Bedürfnissen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausrichtet». Eine neue Analyse von Alliance Sud hebt den Nischencharakter von Impact Investing hervor und beklagt, dass nur wenig in die ärmsten Länder investiert wird.

Die geografische Fokussierung von Impact Investing. Quelle: Tameo 2023.

Die Schweiz strebt eine führende Rolle im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft an. Im Zentrum des sogenannten nachhaltigen Finanzwesens steht das Impact Investing, das zwei Ziele verfolgt: finanzielle Renditen zu erzielen und gleichzeitig die grossen sozialen und ökologischen Herausforderungen anzugehen. Dieser Ansatz, der im internationalen Finanzsystem populär geworden ist, zielt darauf ab, privates Kapital zu mobilisieren, um die SDGs zu erreichen. Das zu deren Umsetzung erforderliche «Finanzierungsloch» ist jedoch abgrundtief: Laut der in Genf ansässigen UNO-Organisation für Handel und Entwicklung (UNCTAD) stehen die Entwicklungsländer einer jährlichen Finanzierungslücke von über 4 Billionen USD gegenüber.

In einer heute veröffentlichten Analyse untersuchte Alliance Sud den Beitrag von Impact Investing zur nachhaltigen Entwicklung. Trotz des Wachstums dieses Sektors wird deutlich, dass dieser Ansatz allein nicht in der Lage sein wird, die Finanzierungslücke zu schliessen und die systemischen und strukturellen Hindernisse für eine nachhaltige Entwicklung zu beseitigen. Die Priorität muss weiterhin auf der Mobilisierung von Steuermitteln in den ärmsten Ländern, der Bekämpfung illegaler Finanzströme und der Aufrechterhaltung einer substanziellen öffentlichen Entwicklungsfinanzierung für die ärmsten Länder liegen.

Darüber hinaus können wirkungsorientierte Investitionen nicht die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Umgestaltung der globalen Finanzmärkte ersetzen. Deren Ausrichtung an Nachhaltigkeits- und Klimazielen erfordert glaubwürdige Regulierungen, die Bepreisung von Kohlenstoff und die Offenlegung von klimabezogenen Finanzinformationen.

Regionale und sektorielle Fokussierung