Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Meinung

29.09.2022, Internationale Zusammenarbeit

Die UNO stellt für 2020 oder 2021 eine Verschlechterung des «Index der menschlichen Entwicklung» in 90 Prozent aller Länder fest. Die Welt steht in Flammen oder ist unter Wasser und die Schweiz diskutiert über Neutralität statt über Solidarität.

© Parlamentsdienste, 3003 Bern

Cassis, Pfister, Blocher: Alle drei Herren versuchen mit einem Adjektiv vor dem N-Wort zu trumpfen. Bevor wir zu den Adjektiven kommen das Substantiv. Die Neutralität der Schweiz war lebenswichtig, solange Nachbarstaaten Krieg führten. Das war im Deutsch-Französischen Krieg von 1871 so und erst recht im Ersten Weltkrieg, als unterschiedliche Sympathien für die Kriegspartien das Land spalteten.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Neutralität bekanntermassen flankiert von einem weiteren Element: Der Geschäftemacherei mit Kriegsparteien. Schweizer Firmen lieferten bis 1944 grosse Mengen an Rüstungsgütern an Nazi-Deutschland. Im Krieg konnte man dazu noch von einer Notlage sprechen, aber danach blieb die Geschäftemacherei, während die Neutralität zu deren wohlfeilem Mäntelchen mutierte. «Neutralität», verstanden als «wir machen mit allen Geschäften und scheren uns nicht um Sanktionen», war einer der drei Gründe (neben Finanzplatz und Steuergesetzen), warum die Schweiz zur global dominierenden Drehscheibe des Rohstoffhandels aufstieg.

Als Nicht-Uno-Mitglied hielt sich die Schweiz nicht an Uno-Sanktionen, etwa gegen Rhodesien (heute Simbabwe) oder Apartheid-Südafrika. Marc Rich, der Pate des Schweizer Rohstoffhandels, dessen Firma zu Glencore wurde und dessen «Rich-Boys» Firmen wie Trafigura gründeten, bezeichnete seine Öl-Geschäfte mit dem Unrechtsregime im südlichen Afrika als sein «wichtigstes und profitabelstes Geschäft». Die Getreidehändler an den Gestaden des Genfersees profitierten aber auch vom Getreideembargo der USA gegen die Sowjetunion und sprangen dort in die Lücke, obwohl die Schweiz im Kalten Krieg ideologisch und praktisch (siehe Crypto-Affäre) ganz und gar nicht neutral war.

Nun zu den Adjektiven: Die «kooperative Neutralität» von Ignazio Cassis hätte die Geschäftemacherei relativiert, indem sie den neuen Status quo seit der russischen Invasion (EU-Sanktionen werden übernommen) festgeschrieben hätte. Doch der Bundesrat erteilte dem Adjektiv des Bundespräsidenten eine Abfuhr.

Weniger klar ist die «dezisionistische (Auffassung von) Neutralität» von Mitte-Präsident Gerhard Pfister. Liest man sein Interview in der Zeitung Le Temps, beschränken «Menschenrechte, Demokratie und freie Meinungsäusserung» die Geschäftemacherei. Gemäss Interview mit den Tamedia-Zeitungen geht es eher um die Werte des «westlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells», also «Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit des Privateigentums und soziale Wohlfahrt».

Die «integrale Neutralität» von alt Bundesrat Christoph Blocher will zurück zur absoluten Geschäftemacherei. Diese verteidigte er einst bereits gegen die Apartheid-KritikerInnen. Die von ihm gegründete und präsidierte «Arbeitsgruppe südliches Afrika» (ASA) wetterte gegen Sanktionen und gab südafrikanischen Rechtspolitikern und Militärs eine Plattform für ihre menschenverachtenden Botschaften. Die ASA organisierte auch Propagandareisen: «Auf den Spuren der Buren».

Auch ich hätte noch Adjektive anzubringen, denn was der Schweiz am besten anstünde, wäre eine «mitfühlende (Flüchtlinge) und weltverträgliche (Menschenrechte vor Geschäftemacherei) Neutralität».

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

03.10.2022, Internationale Zusammenarbeit

Die ehemalige Nationalrätin Regula Rytz setzt ihr Engagement auf der internationalen Ebene fort – als neue Präsidentin von Helvetas. Die aktuellen multiplen Krisen betrachtet sie auch als Chance für die globale Zusammenarbeit.

Interview von Kristina Lanz, Andreas Missbach und Marco Fähndrich

Bis im Frühling waren Sie noch im Nationalrat, seit Juni sind Sie die neue Präsidentin von Helvetas. Was reizt Sie am meisten an Ihrer neuen Funktion?

Regula Rytz: Die Welt wird von Krisen durchgeschüttelt. Ich mache mir grosse Sorgen über die sozialen Folgen; hier in der Schweiz und vor allem dort, wo die Menschen seit langem kämpfen müssen, um zu überleben oder um ein Dach über dem Kopf zu haben. Helvetas bringt konkrete Verbesserungen. Das ist mir wichtiger denn je.

Werden Sie aus dem politischen Alltag im Bundeshaus etwas vermissen?

Die Arbeit in den Kommissionen, also dort, wo man mit KollegInnen aus anderen Parteien nach Lösungen sucht. Die zunehmende Polarisierung dagegen werde ich nicht vermissen. Ich freue mich, in einem Bereich tätig zu sein, wo man kooperativ zusammenarbeitet.

Gibt es Länder im Globalen Süden, zu denen Sie einen persönlichen Bezug haben?

Mein Mann war als Kind mit seinen Eltern in Nepal, wo sie für die Vorgänger-Organisation der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) gearbeitet haben. Auch Helvetas war damals schon dort. Ich selber konnte Nepal dreimal besuchen und habe gesehen, wie sich die Entwicklungszusammenarbeit im Laufe der Jahre verändert hat. Früher hat man vor allem in Infrastrukturprojekte wie Strassen investiert; heute wird viel stärker auch die lokale Wirtschaft gefördert, zum Beispiel durch die Berufsbildung.

Wird sich Helvetas in Zukunft noch stärker politisch im Inland engagieren?

Dafür gibt es Alliance Sud und die macht eine hervorragende Arbeit. Unser Schwerpunkt bleibt die Arbeit vor Ort: Wir arbeiten mit der DEZA und lokalen Behörden zusammen, aber auch mit lokalen NGO und dem Privatsektor. Seit jeher gehört es zudem zu unserem Selbstverständnis, die Schweizer Bevölkerung für globale Zusammenhänge zu sensibilisieren und mehr Politikkohärenz einzufordern.

Sie sind auch im Stiftungsrat der Fondation «Gobat pour la Paix». Was kann uns Albert Gobat, vergessener Friedensnobelpreisträger und ehemaliger Berner Regierungsrat, in Zeiten des Krieges heute noch lehren?

Albert Gobat hat vor dem ersten Weltkrieg die interparlamentarische Union ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen aus allen Ländern und Parteien zusammenzubringen und eine Eskalation zu verhindern. Das zeigt t uns, dass es immer Menschen gibt, die einen Weg suchen, um Konflikte friedlich und konstruktiv zu lösen. Das brauchen wir heute mehr denn je. Gobat kam übrigens aus der liberalen Partei und kann auch für die heutige FDP ein Vorbild sein.

Sie meinen für den heutigen Aussenminister und Bundespräsidenten Ignazio Cassis? Wenn man ihm zuhört, hat man ja das Gefühl, dass die Schweiz Weltklasse sei…

Das hängt davon ab, von welcher Schweiz wir reden. Ich finde es bemerkenswert, wie gross die Solidarität in der Bevölkerung ist, bei den Spenden oder in den Gastfamilien der ukrainischen Kriegsvertriebenen. Auch die Politik hat gehandelt: So hat sich der Bund den Sanktionen angeschlossen und bisher über 100 Millionen Franken für die humanitäre Hilfe bereitgestellt. Natürlich könnte und müsste man aber mehr tun, insbesondere bei der Umsetzung der Sanktionen. Auch die Lugano-Konferenz für den Wiederaufbau der Ukraine war ein positives Signal. Aber nun sollte sich die Schweiz aktiv an der europäischen Wiederaufbau-Plattform beteiligen.

Die internationale Konferenz gegen die Hungerkrise, die im Juni in Berlin stattfand, hat Aussenminister Cassis geschwänzt: Gibt es ein Risiko, dass andere Krisen wie die Hunger- oder die Klimakrise vergessen gehen?

Es stimmt zwar, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich auf den Krieg in der Ukraine konzentriert, weil er eine globale Dimension hat und eine Atommacht betrifft. Aber die Hunger- und Klimakrise sind in ihrer Dramatik nicht zu übersehen. Es ist den Menschen hier immer mehr bewusst, dass alles zusammenhängt. Laut einer Studie der ETH ist deshalb eine Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, dass die internationale Zusammenarbeit ausgebaut werden sollte. Sie bringt Stabilität und Zukunftsperspektiven.

Die Menschen sind solidarisch, nicht aber das Parlament, welches die Ausgaben für die Armee deutlich erhöhen will. In den nächsten Jahren könnte es wegen der Schuldenbremse dadurch zu Sparpassnahmen bei der internationalen Zusammenarbeit kommen. Was kann die Zivilgesellschaft dagegen tun?

Die finanziellen Herausforderungen sind gross, da sich die Krisen überlagern. Unsere Aufgabe besteht darin aufzuzeigen, dass die Entwicklungszusammenarbeit in dieser Situation gestärkt und nicht geschwächt werden soll. Wenn wir nicht genug gegen globale Armut und Hunger tun, dann werden die Folgekosten enorm sein. Vergessen wir nicht: Die Schweiz hat das 0,7%-Ziel immer noch nicht erreicht.

Im nächsten Jahr finden eidgenössische Wahlen statt. Können globale Themen da eine Rolle spielen?

Ich hoffe und erwarte, dass die Parteien die globalen Risiken thematisieren, weil sie uns alle betreffen. Alles, was heute in der Welt passiert, hat auch etwas mit uns zu tun. Das hat die Corona-Pandemie klar vor Augen geführt. Wir leben heute in einer stark vernetzten Welt, in der es ohne eine Stärkung der globalen Chancengleichheit nicht mehr geht.

Wo sehen Sie derzeit die grössten Herausforderungen der internationalen Zusammenarbeit?

Durch die Häufung von gewalttätigen Konflikten und extremen Klimaereignissen – man denke nur an Pakistan – ist die humanitäre Hilfe stark gefordert. Sie rettet Leben und sichert kurzfristig die Grundbedürfnisse der Menschen. Gleichzeitig dürfen die langfristige Entwicklungszusammenarbeit und die Friedensförderung nicht auf der Strecke bleiben. Denn nur sie ermöglichen nachhaltige Perspektiven und faire Chancen für alle, so dass sich die Menschen aus der Armut befreien können. Helvetas verknüpft diese Ebenen. Wir sorgen zum Beispiel in Flüchtlingslagern nicht nur für Nothilfe, sondern auch für Bildungsmöglichkeiten.

Immer wieder wird kritisiert, dass die Entwicklungszusammenarbeit der sogenannten «white saviours» (weisse Retter) postkoloniale Muster weiterführt. Trifft das auch auf die Schweiz zu?

Die Kritik betrifft weniger die Schweizer als vielmehr die grossen internationalen Organisationen. Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit dagegen ist vor Ort verankert. Auch Helvetas arbeitet seit jeher eng mit lokalen Partnern und der Bevölkerung zusammen.

Könnte man aber die wichtige Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen nicht besser kommunizieren?

Durchaus. Aber wir zeigen schon heute transparent auf, was unsere Arbeit bewirkt und welche zentrale Rolle die lokale Bevölkerung dabei spielt.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor ein? Ist sie eher eine Chance oder ein Risiko?

Das war immer schon ein Schwerpunkt der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Auch wir haben in zahlreichen Ländern sehr gute Erfahrungen gemacht beim Fördern von kleinen und mittleren Unternehmen und von lokalen Wertschöpfungsketten. Was entscheidend ist, sind die Spielregeln: Wenn alle Unternehmen Arbeits- und Umweltrechte respektieren, dann reduzieren sich auch die Ungerechtigkeiten. Gerade die internationalen Konzerne haben hier eine enorme Hebelwirkung.

Und welche Rolle spielt die Politik dabei?

Es ist für die Schweizer Bevölkerung selbstverständlich, dass sich Schweizer Unternehmen auch im Ausland an Umweltstandards und Menschenrechte halten sollen. Das hat die Diskussion über die Konzernverantwortungsinitiative gezeigt. Wenn der Bundesrat seine Versprechen ernst nimmt, dann muss die Schweiz im Bereich Aufsicht und Haftung endlich nachziehen.

Wenig Wirkung zeitigte bisher die Agenda 2030 mit ihren nachhaltigen Entwicklungszielen: In der Schweiz ist sie kaum bekannt und immer häufiger wird sie von den Unternehmen zum «Greenwashing» instrumentalisiert. Sollten wir uns vielleicht eher auf die Umsetzung einzelner Ziele konzentrieren?

Die Menschen fühlen sich in der Regel durch konkrete Themen angesprochen. Deshalb macht es sicher Sinn, die einzelnen Ziele sichtbar zu machen. Wenn andere Länder wegen der Klimakrise zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, genügend Nahrungsmittel bereitzustellen, ist das auch für uns in der Schweiz ein Problem. Die Lösung liegt in der Verbindung von globaler und nationaler Ernährungspolitik.

Und wie bringen wir die Schweiz dazu, in der Klimaaussenpolitik mehr Verantwortung zu übernehmen?

Wir müssen aufzeigen, wie gross unser Fussabdruck und wie gross der Einfluss des Schweizer Finanz- und Rohstoffhandelsplatzes sind. Leider können viele negativen Folgen nicht mehr abgewendet werden. Die Schweiz steht hier in der Verantwortung: Sie muss die ärmsten Länder bei Schutz- und Anpassungs-Massnahmen besser unterstützen. Das geht nicht ohne zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten.

Sind die heutigen Krisen eine Chance für unsere Arbeit?

Paradoxerweise schon: Die zunehmende Sichtbarkeit der Probleme kann dazu führen, dass die Handlungsbereitschaft wächst. Wenn plötzlich die Lieferketten stocken, wenn Lebensmittel fehlen und es zu Energieengpässen kommt, dann gibt es nur einen einzigen Ausweg: mehr Kooperation, Gerechtigkeit und faire Chancen. Aufzeigen und klarmachen, was die Entwicklungszusammenarbeit bewirken kann, das ist das Gebot der Stunde.

Die meisten Menschen in der Schweiz machen sich aber eher Sorgen um die eigene Altersvorsorge oder um die steigenden Gesundheitskosten als um die Situation beispielsweise in Ostafrika…

Unsere Lebensqualität hängt auch davon ab, wie es den Menschen in den ärmsten Ländern geht. Eine Welt, in der viele Menschen VerliererInnen sind, ist eine ungemütliche Welt. Eine Welt, in der viele Menschen nichts mehr zu verlieren haben, ist eine gefährliche Welt. Als Historikerin weiss ich, dass es gerade in Krisenzeiten oft zu Gewaltausbrüchen kommt. Umso wichtiger ist die internationale Solidarität. Sie ist die Voraussetzung für Frieden und Stabilität.

Und was sagen Sie den Jugendlichen, die jegliche Hoffnung verloren haben?

Ich bin ein Kind des Kalten Krieges: Als ich 20 Jahre alt war, habe ich jeden Tag mit einem Atomkrieg gerechnet; das hat mich angespornt, mich politisch zu engagieren. Aus Erfahrung weiss ich: Hartnäckiges Engagement lohnt sich und es gibt viele positive Entwicklungen und Lösungen.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

05.12.2022, Internationale Zusammenarbeit

Machtungleichheit ist in der Entwicklungszusammenarbeit immer noch ein grosses Problem. Ein Wandel findet dort statt, wo auch ernsthaft über die Dekolonisierung reflektiert wird.

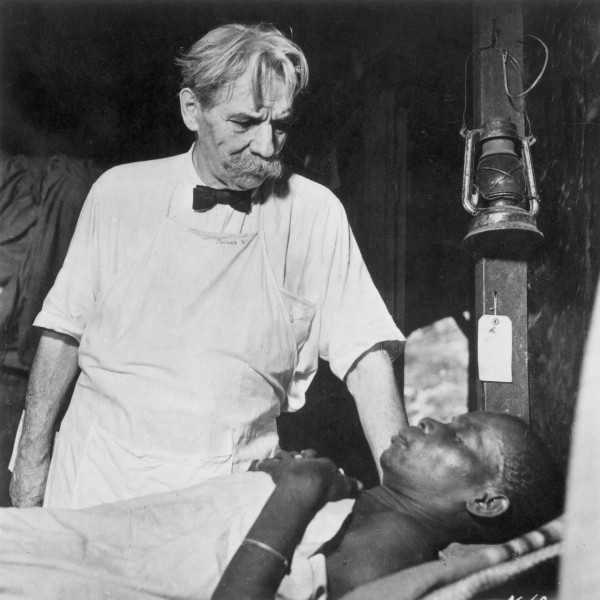

Die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) hat sich in den letzten 30 Jahren stark gewandelt. Trotz verschiedener Fortschritte besteht in den Köpfen vieler Menschen nach wie vor ein stark kolonial geprägtes Verständnis von EZA: auf der einen Seite die meist dunkelhäutigen, von Armut betroffenen Menschen, die es anscheinend nicht schaffen, sich aus eigener Initiative aus der Armut zu befreien; auf der anderen Seite die überwiegend weissen, altruistischen HelferInnen, die ihr Wissen und Know-how so gut es geht nutzen, um den Armen zu helfen.

Dieses (Selbst-)verständnis zu korrigieren sowie die Definitions- und Entscheidungsmacht über Entwicklung vom Norden in den Süden zu verschieben, steht im Zentrum der Debatte rund um die Dekolonisierung der Entwicklungszusammenarbeit (decolonizing aid), welche in den letzten Jahren stark an Fahrt aufgenommen hat. Lanciert von humanitären Organisationen im globalen Süden, wird sie mittlerweile auch in der Wissenschaft breit geführt und hat längst Einzug gehalten in die Arbeit vieler internationaler Nichtregierungsorganisationen (NGOs).

In diesem Artikel stehen drei Aspekte im Vordergrund, die zentral sind für ein neues, de-koloniales Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit: Die geschichtliche und politische Einbettung der EZA, die Überarbeitung des Bilds, das von der EZA vermittelt wird, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Zusammenarbeit.

1949 sprach der US-amerikanische Präsident Truman das erste Mal in einer Ansprache an die Nation davon, dass die reichen, «entwickelten» Nationen ihren Fortschritt nutzen müssten, um den ärmeren «unterentwickelten» Ländern bei ihrer Entwicklung beizustehen. Es sei nun an den ärmeren Ländern, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und sich mit Hilfe der reicheren Nationen deren Lebensstandard anzunähern. Während es Truman dabei vor allem darum ging, dem aufkommenden Kommunismus in den ärmeren Ländern Einhalt zu gebieten, wurde das Konzept auch von den europäischen Kolonialmächten übernommen. So konnte der europäische Einfluss auch in den inzwischen unabhängigen Staaten bewahrt und gleichzeitig ein Deckmantel der altruistischen Hilfe über die Gräuel der Kolonialzeit gelegt werden.

Auch die vom Westen propagierten entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen waren von Anfang an darauf angelegt, politischen Einfluss zu wahren und westlichen Firmen und Regierungen den Zugang zu den unentbehrlichen Rohstoffen und Ressourcen der ärmeren Länder offenzuhalten. Oft war die sogenannte Entwicklungshilfe auch an Bedingungen geknüpft, die den westlichen Firmen einen Absatzmarkt in den ärmeren Ländern garantierten; für diese gebundene Hilfe hat sich der Begriff tied aid etabliert.

Im Bereich der globalen Wirtschaftspolitik spielten ab den 60er Jahren auch die vom Westen dominierten globalen Finanzinstitutionen (Weltbank und IWF) eine zentrale Rolle. Nachdem sich viele der neu unabhängigen Regierungen in den 60er und 70er Jahren für den Bau von grossen (oftmals exportorientierten) Infrastrukturprojekten massiv bei der Weltbank und dem IWF verschuldet hatten, wurden neue Kredite in den 80er Jahren an strikte Konditionen zur Marktöffnung und Handelsliberalisierung geknüpft. Während diese sogenannten Strukturanpassungsprogramme (SAPs) die globale Wirtschaftsliberalisierung vorantrieben, stiegen Armut und Hunger in den meisten «strukturangepassten» Ländern in dieser Zeitspanne massiv an. Gleichzeitig entstanden viele NGOs, die neu Aufgaben der durch die SAPs geschwächten Staaten übernahmen, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Gesundheit oder Wasserversorgung.

Erst in den 90er Jahren kam es aufgrund massiver zivilgesellschaftlicher Proteste an der Politik von Weltbank und IWF sowie vermehrter interner und externer Kritik an der top-down-Agenda der sogenannten Entwicklungshilfe und der verfehlten Armutsreduktion zu einer ersten Phase der Selbstreflektion. Themen wie Menschenrechten, Gouvernanz und politischer Kontextanalyse wurden fortan mehr Platz eingeräumt und messbare Armutsreduktion stand nun explizit im Zentrum. Aber auch die Koordination unter den Geberländern und die Zusammenarbeit mit verschiedenen AkteurInnen im globalen Süden (von Regierungen bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen) gewannen an Relevanz. So wurde nun zumindest offiziell auch nicht mehr von Entwicklungshilfe gesprochen, sondern neu von Entwicklungszusammenarbeit.

Auch wenn in der heutigen EZA das Prinzip der tied aid verpönt ist, wenn bei der Zusammenarbeit mit Staaten vielmehr auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit geachtet wird, und das Prinzip der «Zusammenarbeit» an Gewicht gewonnen hat, bleibt das kolonialistisch geprägte Bild der «white saviours» (weisse RetterInnen) bestehen; die Überzeugung, dass Entwicklung etwas Lineares ist und dass wir in den westlichen Industrieländern mit Hilfe von Fleiss, Intelligenz und Innovation den Idealzustand von Entwicklung erreicht haben. Vergessen sind Sklaverei, Imperialismus und Kolonialismus sowie bis heute anhaltende, ungerechte globale Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, ohne die es den westlichen Wohlstand in der heutigen Form nicht gäbe.

Bewusst oder unbewusst zementiert auch die heutige EZA durch ihre Kommunikations- und Fundraising-Aktivitäten oftmals ein veraltetes Entwicklungsbild – geprägt von Armutsstereotypen, weissen RetterInnen und fehlender Kontextualisierung. In einem kürzlich veröffentlichten offenen Brief sprechen 93 ukrainische Organisationen und über 100 Individuen Klartext und fordern internationale Organisationen und NGOs auf: «Hört auf, in unserem Namen zu sprechen, und hört auf, Erzählungen so zu steuern, dass sie eure eigenen institutionellen Interessen fördern!» Auch die in der EZA genutzte Sprache kann diese Bilder verstärken – so impliziert das oft genutzte capacity building fehlendes Wissen und Kapazität lokaler Menschen und Organisationen. Die unter dem Mantel von Alliance Sud vereinten NGOs haben dieses Problem erkannt und gemeinsam ein Manifest für eine verantwortungsvolle Kommunikation der internationalen Zusammenarbeit lanciert.

Neben der dringend nötigen Überarbeitung der Bilder und Narrative, die die EZA vermittelt, werden in der aktuellen Dekolonisierungsdebatte auch die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen den westlichen Gebern und den lokalen Empfängern kritisiert. Gerade zivilgesellschaftliche Organisationen im Süden, welche in vielen Bereichen – vom Schutz der Menschenrechte über Korruptionsbekämpfung, Umweltschutz und Armutsbekämpfung – wichtige Arbeit leisten, fühlen sich in der aktuellen EZA marginalisiert. Sie bemängeln, dass Entscheide grösstenteils im Westen gefällt werden und sie oft als blosse Implementierungspartner der im Westen definierten Projekte agieren, dass ihnen kein Vertrauen entgegengebracht und ihr lokales Wissen kaum wertgeschätzt wird.

Tatsächlich wird der internationale Entwicklungssektor nach wie vor von westlichen «ExpertInnen» dominiert und es bestehen grosse Disparitäten nicht nur in den Gehältern von Expats und lokalen Mitarbeitenden, sondern auch in deren Entscheidungs- und Handlungskompetenzen. Eine 2019 veröffentlichte OECD-Studie zeigt zudem, dass nur etwa 1% der gesamten bilateralen Entwicklungsgelder direkt an lokale Organisationen in den Entwicklungsländern floss. Die Studie zeigt auch, dass zivilgesellschaftliche Organisationen präferentiell als Umsetzungspartnerinnen für Projekte und Prioritäten der Geberländer eingesetzt und nur selten als eigenständige EntwicklungsakteurInnen angesehen werden. Komplizierte bürokratische Prozeduren und Vorgaben erschweren den Zugang zu Finanzierung gerade für kleinere, lokale Organisationen massiv.

Die decolonizing aid-Debatte ist wichtig, zeigt sie doch auf, dass auch die EZA nicht frei ist von überholten kolonialen Denk- und Verhaltensmustern. Allerdings ist es auch in dieser Debatte wichtig, nicht zu pauschalisieren. Die Geschichte der Weltbank und des IWF ist eine andere als die Geschichte der UNO, der bilateralen EZA oder der NGOs. Und auch wenn die EZA als Ganzes noch weit entfernt ist von einer komplett dekolonisierten Zusammenarbeit auf Augenhöhe, hat sich doch in den letzten Jahren Vieles zum Positiven verändert. Menschenrechte und Demokratisierung sind wichtiger geworden, die Lokalisierung und auch die Dekolonisierung der EZA werden heute auf verschiedenen Ebenen ernsthaft diskutiert und vorangetrieben. So stellen verschiedene NGOs in ihren Auslandbüros hauptsächlich lokale MitarbeiterInnen ein oder arbeiten ausschliesslich mit lokalen Organisationen zusammen, nach dem Prinzip locally led and globally connected. Zudem ist die Arbeit verschiedener internationaler Organisationen und NGOs politischer geworden: Gemeinsam mit NGOs im Süden werden globale Ungerechtigkeiten angeprangert und bekämpft.

Es ist auch wichtig, die EZA immer in einen Gesamtzusammenhang zu stellen: Während verschiedene Politikbereiche nach wie vor effektiv dazu beitragen, Ressourcen und Wertschöpfung vom globalen Süden in den globalen Norden zu transferieren und ungewollte Abfallprodukte wieder zurück in den Süden zu exportieren, stellt die EZA einen der wenigen Politikbereiche dar, in denen Gelder (je nach Land und Institution mehr oder weniger) frei von Eigeninteresse vom Norden in den Süden fliessen und globale Probleme gemeinsam angegangen werden.

Für die Zukunft der EZA ist es nun wichtig, den Worten wirklich Taten folgen zu lassen, bestehende Muster der Finanzierung, Wissensgenerierung und Zusammenarbeit aufzubrechen, Entscheidungsmacht zu teilen und Platz für nicht-westliche Denk- und Handlungsmuster zu machen: Nur so wird eine wahre Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglicht. Ausserdem muss ein klares neues Narrativ aufgebaut werden – weg von «Hilfe» hin zu Verantwortung und Wiedergutmachung, weg von «entwickelten» und «zu entwickelnden» Ländern, von «HelferInnen» und «Begünstigten» hin zu gemeinsamen globalen Lern- und Entwicklungsprozessen in Richtung globaler Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit.

Viele der heutigen Probleme der ärmeren Länder haben ihren Ursprung im globalen Norden: Nicht nachhaltiger und menschenrechtsverletzender Rohstoffaubbau, Steuerhinterziehung, illegitime und illegale Finanzflüsse oder die sich zuspitzende Klimakatastrophe sind da nur einige Beispiele. Um diese Probleme an der Wurzel anzugehen, braucht es die grenzüberschreitende Vernetzung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe mehr denn je.

Lesen Sie auch Wenn die Forschung koloniale Züge annimmt

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

20.03.2023, Internationale Zusammenarbeit

Das dritte hochrangige Treffen (HLM3) der Globalen Partnerschaft für wirksame Entwicklungszusammenarbeit (GPEDC) ging mit einer gemischten Bilanz zu Ende, sagt Vitalice Meja, geschäftsführender Direktor von Reality of Aid Africa.

Am Gipfeltreffen, das im Dezember 2022 in Genf stattfand, nahmen mehrere Hundert Regierungsvertreter:innen und Entwicklungsakteur:innen teil. Ziel des Treffens war es, entscheidende Schritte für eine Wirkungssteigerung der Entwicklungszusammenarbeit einzuleiten und die Agenda 2030 zugunsten der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen voranzutreiben. Der Gipfel fand zu einer Zeit statt, in der einerseits die COVID-19-Pandemie weltweit den Verlust hart erkämpfter Entwicklungserfolge nach sich gezogen hatte und anderseits die Frage nach der Relevanz des Wirksamkeitsprinzips im aktuellen Krisenkontext vermehrt aufgeworfen worden war. Es wurde diskutiert, wie die Grundsätze der Entwicklungswirksamkeit die Resilienz der Entwicklungswirkung in Bezug auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) stärken und das Vertrauen in die GPEDC-Agenda gefördert werden könnten. Alle Akteur:innen sollten auf politischer Ebene dazu verpflichtet werden, die Prinzipien der Wirksamkeit stärker in den Mittelpunkt der Ergebnisse und der Rechenschaftspflicht auf Länderebene zu stellen.

Der Genfer Gipfel bestätigte, dass sowohl das Mandat wie auch die GPEDC-Grundsätze nichts von ihrer Relevanz eingebüsst haben. Auf der Basis dieses Konsenses wurde ein neuer Monitoring-Rahmen inklusive Umsetzungsmodell (delivery model) einstimmig verabschiedet. Im Vorfeld des Treffens hatten über 36 Entwicklungsländer ihre Absicht bekundet, an der nächsten Monitoring-Runde teilzunehmen. Die auf dem Treffen beschlossenen Länderdialoge, Partnerländer-Ausschüsse und thematischen Schwerpunkte bieten eine ideale Ausgangslage für die Einführung des neuen Umsetzungsmodells auf nationaler Ebene. Es zeigte sich, dass das Interesse an der Rechenschaftsablage und an Fortschritten bei den GPEDC-Verpflichtungen nach wie vor gross ist.

Wenn die Plattform im Kontext der Agenda 2030 gestärkt werden soll, gilt es nun aber, entschlossen und nicht selektiv voranzugehen. Nachhaltige Anstrengungen sind nötig, damit die GPEDC auf nationaler Ebene operativer und ergebnisorientierter wird und die Inklusivität durch den gesamtgesellschaftlichen Ansatz einen Schub erhält. Die GPEDC-Leitung sollte die Chancen nutzen, die sich aus dem mutigen politischen Abschlussdokument ergeben, um Fortschritte und Massnahmen auf Länderebene zu forcieren. Dazu müssen angemessene finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Trotz alledem ist die Tatsache nicht zu verleugnen, dass die GPEDC nach wie vor als gebergesteuert wahrgenommen wird; was von den Gebern finanziert wird, stösst auf Beachtung und mobilisiert Investitionen. Diese Wahrnehmung trägt nicht dazu bei, die Eigenverantwortung der Regierungen der Partnerländer zu stärken. Eine globale Partnerschaft, die sich gemeinsam für die Umsetzung der Wirksamkeitsprinzipien einsetzt, erfordert politische Entschlossenheit in allen Bereichen; die Entwicklungspartner müssen gewillt sein, sich an der politischen Debatte zu beteiligen.

Die Finanzierungs- und Kapazitätsengpässe der GPEDC haben sich in den zehn Jahren ihres Bestehens nicht verändert. Neue Anforderungen kommen hinzu, die von allen Akteur:innen eine Prüfung der eigenen Kapazitäten zur Erbringung der geforderten Leistungen verlangen. Um die Umsetzung der GPEDC-Ziele auf Länderebene zu verbessern, müssen die Zuständigkeiten klar definiert und die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt werden; nur so kann diese Aufgabe erfolgreich bewältigt werden.

Eine inklusive und nachhaltige GPEDC wird auch davon abhängen, ob ein gemeinsames Verständnis darüber entsteht, wie auf neue Risiken, Zielkonflikte und Spannungen in einer Partnerschaft auf Länderebene reagiert werden kann. Dies erfordert einen kontinuierlichen Dialog zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen, so dass alle Akteur:innen für die vereinbarten Massnahmen mobilisiert werden können, die sich an der Agenda 2030 und den nationalen Entwicklungsprioritäten orientieren. Es bedarf aufeinander abgestimmter Investitionen aller Akteur:innen, damit die bestehenden und neuen Herausforderungen in Bezug auf die Wirksamkeit bewältigt werden können und sichergestellt wird, dass der Schwerpunkt auf den vereinbarten Entwicklungsprioritäten liegt sowie diejenigen unterstützt werden, die es am nötigsten haben. Gestützt durch kollektive Ansätze zur Rechenschaftspflicht kann dies einen dringend benötigten Anstoss dazu geben, die Stärken von Regierungen, Bürgerinnen und Bürgern und anderen Partnern zu nutzen, um eine grössere Wirkung zu erzielen und auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung schneller voranzukommen.

Siehe auch: Effektive Entwicklungszusammenarbeit im Fokus

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel

15.06.2023, Internationale Zusammenarbeit

Die Friedensbewegung ist im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg kaum präsent. Weil niemand weiss, was «Frieden schaffen» in diesem Fall bedeuten würde? Interview mit Thomas Greminger, Leiter des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik.

Botschafter Thomas Greminger während einer Veranstaltung in Genf im Oktober 2021.

© Martial Trezzini / KEYSTONE

In der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) trug Thomas Greminger 2014 im Nachgang der russischen Annexion der Krim massgeblich zur Krisenbewältigung bei. Zuvor war er unter anderem Leiter der Abteilung Menschliche Sicherheit des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und Leiter der Südzusammenarbeit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Von 2017 bis 2020 war Thomas Greminger Generalsekretär der OSZE. Im internationalen Genf ist er ein ausgewiesener Experte zum Thema Frieden in der Ukraine.

global: Sie setzten sich im Rahmen der OSZE stark für Mediation und Friedensförderung ein, insbesondere in der Ukraine, nachdem Russland die Krim annektiert hatte. Ist die russische Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 nicht Beweis dafür, dass diese Bemühungen gescheitert sind?

Thomas Greminger: In den Jahren 2014 und 2015 gelang es uns, eine Eskalation der Krise in der Ukraine zu verhindern; der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die diesem zugrunde liegenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen konnten jedoch nie beseitigt werden. Der Westen betonte stets, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis sei, das kein Interesse an einem Angriff habe, und dass sich ihr viele Länder deshalb anschliessen wollten, weil sie Moskau fürchteten. Doch hat der Westen nicht erkannt, dass Russland legitime Sicherheitsbedenken und ein uraltes Bedrohungsempfinden gegenüber dem Westen hegte, das seine Wurzeln in der Zeit Napoleons und Hitlerdeutschlands hat. Putin nutzte all dies zwar aus, um eine revanchistische Agenda zu verfolgen, doch Russlands Sicherheitsempfinden ist als legitim anzuerkennen. Letztlich muss man eingestehen, dass keine internationale Organisation in der Lage ist, eine Grossmacht vom Krieg abzuhalten – weder die UNO noch die OSZE.

Ist unter den gegenwärtigen Umständen ein Friedensschluss denkbar? Und wenn ja, hiesse das, 20% des ukrainischen Territoriums würden an Russland abgetreten?

Es machen sich jetzt Stimmen bemerkbar, die einen Plan B fordern. Plan A besteht darin, die Ukraine auf dem Schlachtfeld zu unterstützen, solange sie über Kampfeswillen verfügt. Gegenwärtig herrscht die Meinung vor, dass das Ergebnis der Frühjahrsoffensive auf beiden Seiten abgewartet werden sollte und danach eine Rückkehr an den Verhandlungstisch möglich sein könnte, um einen Waffenstillstand und vielleicht sogar ein Friedensabkommen auszuhandeln. Aufgrund einer Reihe von Problemen, angefangen bei den territorialen Fragen, bei denen keine der beiden Seiten zu Kompromissen bereit ist, wäre dies eine echte Herausforderung. Höchstwahrscheinlich würde sich keine der beiden Positionen durchsetzen, weder jene der Ukraine, die alle seit 2014 besetzten Gebiete befreien will, noch jene Russlands, das all seine annektierten Gebiete konsolidieren will. Wir haben kein Interesse daran, Putin durch die Billigung seiner militärischen Grenzveränderungen zu belohnen, aber wir wollen auch keinen ewigen Krieg. Die Übergangslösung wäre eine vorübergehende Gebietsabtretung, wie sie zwischen Ost- und Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg oder zwischen den beiden Koreas stattfand. Es geht also nicht um die Abtretung eines Territoriums im engen Sinne des Völkerrechts, sondern um die Vereinbarung einer vorübergehenden Abtretung, die unter einer späteren russischen Regierung neu ausgehandelt werden könnte.

Was würde als Nächstes passieren?

Der zweite Fragenkomplex lautet: Welche Sicherheitsgarantien erhält die Ukraine, damit zukünftige Angriffe durch Russland verhindert werden können? Wird sie NATO-Mitglied oder erklärt sie sich zum neutralen Staat? Die ukrainische Regierung möchte die NATO-Mitgliedschaft, um sich die Garantien gemäss Artikel 5 des Washingtoner Vertrags zu sichern. Politisch scheint dies aber aufgrund des Widerstands gewisser NATO-Mitglieder schwierig zu sein und für Russland wäre ein NATO-Beitritt der Ukraine inakzeptabel. Dann stellt sich die Frage der Wiedergutmachung im Zusammenhang mit der Anpassung der Sanktionen und jene der Kriegsverbrechen. Es gibt vier Themenblöcke, die im Rahmen eines Friedensabkommens behandelt werden müssen.

Im Moment wollen beide Staatschefs den Konflikt auf dem Schlachtfeld austragen. Sie haben keinerlei Interesse, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, weil beide an einen militärischen Erfolg glauben. Sollte die eine oder andere Seite zu einer anderen Auffassung gelangen, könnte sich diese Haltung ändern.

Die berühmten guten Dienste der Schweiz scheinen im vorliegenden Fall inexistent. Sind sie dies tatsächlich, und wenn ja, müssen sie neu erfunden werden?

Die Kriegsparteien bekunden kein Interesse an klassischer Vermittlung und Mediation. Das Vermittlungsangebot der Türkei beruht auf Machtinteressen; das Land nimmt seine Rolle als Regionalmacht wahr und Präsident Erdogan wird Zugang zu den beiden Staatschefs gewährt. Das ist nicht die Art von Vermittlung, wie sie die Schweiz oder Norwegen anbieten könnten, und selbst wenn die Schweiz keine Sanktionen verhängt hätte, wären ihre Dienste nicht beansprucht worden.

Laut Russland haben uns die Sanktionen einen Platz auf der Liste der «unfreundlichen» Staaten eingebracht; der Verfassungsausschuss für Syrien kann nun nicht mehr in Genf tagen. Aber die internationalen Gespräche über Georgien werden in Genf weitergeführt, und Russland beteiligt sich daran. Die Russen sind sehr pragmatisch, sie kommen nach Genf, wenn sie das Gefühl haben, für sie liege etwas drin. Das gilt auch für eine ganze Reihe von informellen Dialogplattformen, die wir vom Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP) anbieten.

Die Neutralität der Schweiz wird vom Westen immer weniger verstanden. Ist sie überhaupt noch zeitgemäss?

Es stimmt, dass die Neutralität unter Beschuss geraten ist, insbesondere vonseiten der westlichen Länder. Aber aus der Sicht des internationalen Genf wird Neutralität von allen anderen Ländern, einschliesslich der Länder des Globalen Südens, sehr geschätzt, und die westlichen Staaten begrüssen den von uns angebotenen Rahmen für Gespräche über kontroverse Themen wie die Arktis, Syrien oder Atomwaffen. Selbst der Westen hat in einer stark polarisierten Welt ein Interesse an neutralen Staaten, die einen Raum für Dialog und Verhandlungen bieten können. Die Neutralität hat ihre Daseinsberechtigung keineswegs verloren, auch wenn sie unter Druck steht.

Auf der anderen Seite hat sich die Schweiz in aller Deutlichkeit zu den westlichen Werten der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie bekannt. In diesem Sinne unterstreicht sie die Haltung, dass Neutralität keine Frage von Werten ist. Gleichzeitig ist es begrüssenswert, dass sich die Schweiz nicht dem Lager angeschlossen hat, das die Ukraine militärisch unterstützt, was das Gefühl der Unparteilichkeit eines Landes untergraben würde, das so viele internationale Organisationen beherbergt.

Laut dem Ukraine Support Tracker unternimmt die Schweiz im internationalen Vergleich nicht viel, um der Ukraine zu helfen. Sollte sie ihr Engagement verstärken und wenn ja, wie?

Mit Blick auf die Gesamtsumme der Unterstützung für die Ukraine scheint die Schweiz in diesem Ranking nicht besonders gut abzuschneiden, da es auch militärische Hilfe (Waffen, Munition) beinhaltet, die äusserst kostspielig ist. Es überrascht daher nicht, dass die Schweiz nur auf Platz 28 landet. Die Situation sieht allerdings viel besser aus, wenn man die Flüchtlingsausgaben (Platz 17) mit einbezieht. Das verdeutlicht, dass die Schweiz kurz- und mittelfristig unter Druck stehen wird, die mangelnde militärische Unterstützung andernorts auszugleichen. Im Sinne einer Lastenteilung könnten wir uns gezwungen sehen, in anderen Bereichen, wie der humanitären Hilfe und dem Wiederaufbau der Ukraine, einen bedeutenden Beitrag zu leisten. Der Druck auf die Schweiz wird sich erhöhen, noch mehr zu tun, als es heute der Fall ist. Auch wird der Druck zunehmen, andernorts zu sparen; allerdings leiden viele Länder im Süden unter dem Krieg, und es wäre unklug, die Entwicklungszusammenarbeit in anderen Teilen der Welt zurückzufahren. Über den humanitären Bereich hinaus würde dies autoritären Ländern wie Russland und China ermöglichen, ihren Einfluss in den Ländern des Südens auszuweiten.

Soll die Schweiz die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial genehmigen?

Wir täten gut daran, uns auf das zu konzentrieren, was wir richtig machen, so wie oben beschrieben! Die Wiederausfuhr von Waffen wird den Krieg in der Ukraine niemals entscheidend beeinflussen. Als Rechtsstaat sind wir gehalten, geltendes Recht anzuwenden. Wenn das Kriegsmaterialexportgesetz dies verbietet, dürfen wir keinen Re-Export zulassen – es sei denn, das Gesetz wird geändert. Wenn der Wille dafür vorhanden ist, können wir das tun, aber das braucht Zeit. Im Moment ist das geltende Recht anzuwenden.

Alliance Sud fordert eine globale Sicherheitspolitik zur Vermeidung zukünftiger Kriege. Was halten Sie davon?

In meiner Laufbahn habe ich mich für Entwicklung, Frieden und Sicherheit eingesetzt und dabei stets die Zusammenhänge zwischen diesen Bereichen betont. Die Schweiz ist als ein Land mit einer stark international ausgerichteten Wirtschaft auf stabile zwischenstaatliche Beziehungen angewiesen. Dies schliesst fragile Staaten mit ein. Die Staaten, die am stärksten unter den Folgen von Kriegen, Ernährungs- und Energieunsicherheit, politischen Unruhen, Inflation etc. leiden, sind fragile Staaten. Unterdurchschnittlich entwickelte Volkswirtschaften sind anfälliger für ethnische, soziale und zwischenstaatliche Konflikte. Investitionen in die Entwicklungszusammenarbeit stärken die Widerstandsfähigkeit fragiler Staaten, können Staatsversagen und Konfliktpotenzial verringern, wodurch weniger Menschen gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Entwicklungspolitik ist Konfliktpräventionspolitik.

Eine unabhängige Stiftung mit Bundesgeldern

Das Geneva Centre for Security Policy (GCSP) ist eine unabhängige Stiftung, der 53 Länder und der Kanton Genf angehören. Die Stiftung wurde von der Schweizerischen Eidgenossenschaft gegründet, die 70% des Budgets trägt. Geleitet wird es von Schweizer Karrierediplomaten (wie jetzt Thomas Greminger), denen der Bundesrat für diese Funktion den Botschaftertitel verleiht. Es hat also sowohl eine internationale als auch schweizerische Prägung, ist aber auf die politische und finanzielle Unterstützung der Schweiz angewiesen, «obwohl wir eine grosse Unabhängigkeit geniessen, die von Bern respektiert wird», betont Greminger. «Wir folgen den drei Grundsätzen Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Inklusion – letzteres in Bezug auf Geschlecht, Geografie und politisches Denken, denn wir bringen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammen.»

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat das GCSP sein unparteiisches und integratives Ausbildungsprogramm für Führungskräfte im Geiste und in der Praxis beibehalten. Es werden weiterhin Kurse mit russischen und ukrainischen Teilnehmenden durchgeführt. Das GCSP bietet Raum für informellen Dialog und befasst sich mit Fragen, die unmittelbar mit dem Krieg zusammenhängen sowie indirekt mit Themen, die auf Regierungsebene nicht mehr diskutiert werden, wie die Nuklearwaffen-Dialoge zwischen den USA und Russland.

Artikel teilen

Artikel

13.01.2015, Internationale Zusammenarbeit

Alliance-Sud-Geschäftsleiter Peter Niggli im Interview mit der Basler Zeitung über Fremdenfeindlichkeit, Migration, Entwicklung und Solidarität.

© Daniel Rihs/Alliance Sud

BaZ: Peter Niggli, in der Schweiz sorgten 2014 die Masseneinwanderungs- und die Ecopop-Initiative für Schlagzeilen. Beide haben die Zuwanderung respektive deren Beschränkung zum Inhalt. Sind wir fremdenfeindlich?

Peter Niggli: Seit etwa 30 Jahren ist eine Strömung von 20 bis 25 Prozent der Schweizer Bevölkerung feststellbar, die relativ oder stark fremdenfeindlich ist. Mit diesem maximal einen Viertel der Bevölkerung lässt sich die Mehrheit für die Masseneinwanderungs-Initiative nicht erklären. Deren Annahme hängt vielmehr mit Problemen der Einwanderung zusammen, wie sie heute alle europäischen Länder kennen. Alle sehen sich mit Defiziten bei der Integration der schon Eingewanderten konfrontiert.

Wie sieht gute Integrationspolitik aus?

Wir sind in der Schweiz eine Einwanderergesellschaft, folglich ist Integration eine Daueraufgabe. Dabei stellen sich viele Fragen. Wie bekommen Kinder von Eingewanderten die gleichen Chancen wie Kinder von Schweizern? Das setzt im Bildungssystem mehr voraus, als wir heute bieten. Auch die Integration ins Berufsleben birgt Probleme, wegen schulischer Defizite, aber auch wegen der Diskriminierung aufgrund der Endung des Namens. Verpasst haben wir zum Beispiel auch, dass Vertreter grosser Einwanderungsgruppen in den Polizeikorps angemessen vertreten sind. Es gäbe noch viel aufzuzählen, mir ist aber gleichzeitig wichtig festzuhalten, dass in der Schweizer Integrationspolitik vieles gar nicht so schlecht lief.

Trotzdem will ganz offensichtlich eine Mehrheit der Schweizer nicht noch mehr Einwanderung. Sie beschwert sich über überfüllte Trams und Züge, über Wohnungsnot und fürchtet eine Zubetonierung der Landschaft. Wie viel Zuwanderung erträgt die Schweiz?

Wir sind deshalb ein Einwanderungsland, weil wir viel reicher sind als die Umgebung. Unsere Unternehmen sind erfolgreich und haben einen Durst nach Arbeitskräften, der vom Inland nicht gesättigt wird. Es gab übrigens auch grosse Einbrüche bei der Zuwanderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Der erste war in den 1970er Jahren, als wir 300'000 Menschen als Folge einer Kaskade kleinerer Wirtschaftskrisen über die Grenze schickten. Der zweite Einbruch erfolgte in den 90er Jahren, als die Schweiz Jahre des Nullwachstums auswies. Die Maschinenindustrie baute Arbeitsplätze in grossem Stil ab, die Leute wurden in die Invalidenversicherung umgelagert. Seit 2005/06 erleben wir einen relativ starken Wirtschaftsaufschwung, der auch von der internationalen Finanzkrise 2008 nicht gebremst wurde. Ich glaube aber, dass sich der Aufschwung nicht mehr lange fortsetzen wird. Weil die Wirtschaft in den kommenden Jahren nicht mehr so stark expandieren wird, wird die Einwanderung von alleine zurückgehen.

Wenn es der Schweiz gut geht, kommen Einwanderer, wenn es ihr nicht gut geht, kommen sie nicht, sagen Sie. Ist das nicht eine etwas sehr positive Sicht? Immerhin zieht die Schweiz auch Einwanderer an, die nicht erwünscht sind, da und dort ist die Rede von Sozialtouristen.

Diese Einwanderung in die Sozialsysteme ist ein Slogan der Rechten in ganz Europa. Sie findet in der Schweiz nicht statt. Sie ist auch nicht rechtens. Niemand kann in die Schweiz kommen und sich bei der Arbeitslosenkasse anmelden, die Behörden können solche Leute ausweisen. Hier ist das Feld gross für Übertreibungen und Angstmache. Wir wollen nur Fachkräfte, heisst es. Ja schon, sage ich, aber die Schweizer Landwirtschaft, treue SVP-Wähler, will möglichst billige Erntearbeiter. Gleiches gilt für das Gastgewerbe und den Tourismus, die «niederen Arbeiten» in diesen Branchen werden alle von Nicht-Fachkräften ausgeübt. Die Schweizer Haltung ist da sehr widersprüchlich.

Auch Klagen über den Anstieg der Asylzahlen werden lauter. Gemeinden wehren sich gegen Unterkünfte und beschweren sich über massiv steigende Ausgaben für die Betreuung der Asylanten, die lange gar nicht arbeiten dürfen und danach oft nur schwer in den Arbeitsprozess integriert werden können.

Wir wissen, warum die Asylzahlen 2014 stiegen. Was in Syrien und im Irak abläuft, produziert Millionen Flüchtlinge. Was in einzelnen afrikanischen Staaten geschehen ist, produziert Flüchtlinge. Von diesen Abermillionen Flüchtlingen kommt eine Schaumkrone nach Europa. Diese Menschen haben ein Recht auf Schutz.

Es fliehen aber vergleichsweise wenig Iraker oder Somalier in die Schweiz, stattdessen kommen Eritreer, in deren Heimat aktuell kein Krieg ist.

In Eritrea herrscht ein Unterdrückerregime. Das Asylrecht, so wie es nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, dient dem Schutz vor unterdrückerischen, repressiven, totalitären Regimes. Krieg kommt ausserdem als Asylgrund dazu. Anrecht auf Einwanderung in die Schweiz haben eigentlich nur Bürger aus der EU, für Menschen aus Afrika und den meisten asiatischen Staaten ist eine legale Einwanderung praktisch ausgeschlossen. Also müssen diese Menschen illegal einwandern und Asyl beantragen. Eine Einwanderungsmöglichkeit, die allerdings überschätzt wird, da die wenigsten Asylbewerber in der Schweiz auch Asyl erhalten. Trotzdem debattiert die Schweizer Politik wochenlang solche Themen, statt dass wir uns fragen, ob wir nicht dringendere Probleme hätten.

Sie sind Geschäftsleiter von Alliance Sud, dem Zusammenschluss der grössten Schweizer Hilfswerke. Kann Entwicklungshilfe zur Entschärfung der Migrationsbewegungen beitragen?

Wäre die Einkommensverteilung auf der Welt und die Verteilung von wirtschaftlichen Chancen viel gleicher, als sie das heute ist, gäbe es weniger Migrationsprobleme. Von diesem Zustand sind wir aber ziemlich weit entfernt. Die acht Millionen Menschen in der Schweiz zum Beispiel erarbeiten wirtschaftlich 20 Prozent mehr als die 850 Millionen Menschen, die in der Gruppe der ärmsten Länder leben. So lange es solch krasse Unterschiede gibt, wird die Migrationsdynamik anhalten. Entwicklungszusammenarbeit trägt dazu bei, dass sich diese Unterschiede einebnen, aber sicher nicht von heute auf morgen, die Unterschiede werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren sehr gross bleiben.

Was hat die Entwicklungszusammenarbeit der vergangenen Jahrzehnte gebracht?

Die westlichen Staaten machen zuallererst Machtpolitik. Sie stützten Regierungen, die ihnen genehm waren und stürzten ihnen ungenehme. Wir schürten Konflikte, manchmal versuchten wir auch Frieden zu stiften. Die westlichen Staaten verfechten unsere wirtschaftlichen Interessen, haben Länder in Lateinamerika und Afrika zur Marktöffnung gezwungen, was dort bestehende schwache Industrien ganz weggefegt hat. Und neben all dem geben wir noch ein bisschen Hilfe. Trotzdem sind sichtbare Erfolge vorzuweisen: Menschen, die dank Entwicklungszusammenarbeit überlebt haben, eine Krankheit überwinden oder eine Ausbildung machen konnten oder die einen Rechtsanspruch auf von ihnen bearbeitetes Land bekommen haben. Das sind nur einige Beispiele aus Bereichen, in denen die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit sich besonders engagiert.

Ist Entwicklungshilfe mehr als ein Gebot der Solidarität?

Der Grund, warum wir Entwicklungszusammenarbeit leisten, sollte Solidarität sein. Dass es mir gut geht oder Ihnen, hängt ja nicht damit zusammen, dass wir wahnsinnig viel geleistet hätten. Das wichtigste war, dass wir in der Schweiz, zu dieser Zeit, geboren wurden. Wäre ich auf der Müllhalde in Kairo zur Welt gekommen oder in einer Hütte irgendwo in Zentralafrika, hätte das meine Lebenschancen von der ersten Sekunde an entscheidend verkleinert. Weil wir alle wissen, dass Fortuna die Startchancen enorm ungleich verteilt, ist Solidarität ein sinnvolles Gefühl. Daneben aber wollen wir wie gesagt auch etwas von diesen Ländern: Freihandelsverträge, Doppelbesteuerungsabkommen zugunsten unserer Konzerne, Investitionsschutzabkommen usw.

Wagen Sie zum Schluss noch den Blick in die Migrations-Kristallkugel: Wie sieht die Schweizer Bevölkerung in 50 Jahren aus?

Dann wäre ich 114...

Ich werde Sie bestimmt nicht belangen.

Also dann: In 50 Jahren wird sich die grosse Diskussion um das Schrumpfen der Bevölkerung drehen, in der Schweiz wie in Europa. Denn bis dahin wird die Bevölkerungsentwicklung auch in Weltregionen, in denen das Wachstum heute gross ist, stagnieren und schliesslich schrumpfen. In einem Wirtschaftssystem, das auf dem Wachstum des eingesetzten Kapitals basiert, werden wir uns dann fragen, wie man bei schrumpfender Bevölkerung weiter wächst. Vielleicht werden sich europäische Staaten dann um Einwanderer streiten.

Ein originelles Schlussvotum.

Halt, ich sehe noch eine zweite Herausforderung, auch für uns Schweizer: das gewandelte Klima. Es wird dann um die zwei Grad wärmer sein als 1990, wir müssen also mit schwerwiegenden klimatischen Veränderungen rechnen. Wichtige Reisanbaugebiete in Vietnam und Indien zum Beispiel werden mit einschneidenden Wasserproblemen und in der Folge mit Nahrungsmittelknappheit kämpfen. Auch das beeinflusst die Wanderungsbewegungen, es wird Gegenden geben, in denen man schlicht nicht mehr so dicht leben kann wie heute. Das Gute für Sie bei der Basler Zeitung ist, dass Sie sich darüber keine Gedanken zu machen brauchen, weil Sie den Klimawandel für ein Märchen halten.

Das Interview wurde von Dominique Burckhardt geführt, es ist in der Basler Zeitung vom 2. Januar 2015 erschienen.

Artikel teilen

Artikel

13.03.2015, Internationale Zusammenarbeit

Der Bundesrat will wie bisher den Kohäsionsbeitrag an die neuen EU-Länder und die Entwicklungshilfe im Balkan und in Zentralasien im gleichen Gesetz regeln. Alliance Sud will dies sauber trennen.

© CFalk/pixelio.de

von Eva Schmassmann, ehemalige Fachverantwortliche «Politik der Entwicklungszusammenarbeit»

Das Bundesgesetz Ost (BG Ost) wird 2017 auslaufen. Ursprünglich diente es als Rechtsgrundlage für Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion. 2005 beschloss der Bundesrat, das BG Ost auch als Rechtsgrundlage für den Kohäsionsbeitrag zu nutzen. Alliance Sud kritisierte schon damals diesen Entscheid. Denn: Der Kohäsionsbeitrag hat mit Entwicklungshilfe nichts zu tun, sondern war und ist der Eintrittspreis für den Zutritt der Schweiz zum EU-Binnenmarkt. Zusätzlich ist im aktuellen innenpolitischen Kontext davon auszugehen, dass gegen die Weiterführung des BG Ost das Referendum ergriffen wird, wenn dieses auch die Rechtsgrundlage für den Kohäsionsbeitrag enthält.

25 Jahre nach dem Fall der Mauer sieht Alliance Sud keine Notwendigkeit mehr für eine Trennung der Entwicklungshilfe in eine Ost- und eine Südhilfe. Das BG über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe bietet eine hinreichende Rechtsgrundlage für die Osthilfe. In ihrer Vernehmlassungsantwort schlägt Alliance Sud vor, das BG Ost auslaufen zu lassen, die Osthilfe unter das Bundesgesetz über internationale Zusammenarbeit zu überführen und für den Kohäsionsbeitrag eine eigene Rechtsgrundlage im Rahmen der Verhandlungen mit der EU zu schaffen.

Artikel teilen

Artikel

09.08.2015, Internationale Zusammenarbeit

Wenige kennen sich in der Entwicklungspolitik so gut aus wie Peter Niggli, schreibt die NZZ. Der langjährige Alliance-Sud-Chef u.a. über drohende Instrumentalisierung der Entwicklungshilfe.

© Daniel Rihs/Alliance Sud

Herr Niggli, Sie beobachten die internationale Entwicklungspolitik seit Jahrzehnten. Was fällt Ihnen auf?

Die Entwicklungspolitik hat sich stark gewandelt. Als ich in den achtziger Jahren in Afrika war, stand sie im Zeichen des Kalten Kriegs. Die Geberländer sandten ihre Mittel vorzugsweise an verbündete Regierungen und nicht dorthin, wo am meisten Wirkung zu erzielen war. In den neunziger Jahren propagierte die Weltbank den schlanken Staat: Viele Länder Afrikas öffneten ihre Agrarmärkte, so dass sie bis heute Nahrungsmittel importieren statt exportieren. In den nuller Jahren schliesslich erkannten die Geberländer, dass sie sich besser koordinieren und die bestehenden Institutionen der Zielländer benutzen sollten, statt Parallelstrukturen aufzubauen. Das gipfelte in der Pariser Erklärung von 2005 – doch unterdessen haben die Geber oft schon wieder vergessen, was sie damals unterschrieben haben.

Hinzu kommen die acht Millenniumsziele der Uno, die Ende Jahr auslaufen. Diese gelten als Erfolg.

Ja, darum gehe ich jetzt auch in Pension.

Sicher wohlverdient. Besonders hat sich der Anteil der Ärmsten an der Weltbevölkerung halbiert – aber ist das wirklich eine Leistung der Entwicklungspolitik? Das Ziel wurde doch nur erreicht, weil sich China rasant industrialisiert hat.

Das ist richtig. Als die Uno die Millenniumsziele festlegte, rechnete sie schon damit. Wichtig aber ist: Auch das subsaharische Afrika erzielte Fortschritte auf dem Weg zu den Zielen, ohne alle zu erreichen.

Welche Ziele hat man verfehlt?

Schwierigkeiten bereiteten Ziele, die komplexe Prozesse erforderlich machen. Wenn etwa die Kinder- und Müttersterblichkeit sinken soll, braucht es dazu flächendeckende, taugliche Gesundheitssysteme. Das lässt sich nicht einfach hervorzaubern. Erfolgreich war man dagegen bei Zielen, wo einfache technische Lösungen vorhanden waren, etwa imprägnierte Moskitonetze gegen Malaria.

Im September wird die Uno das Nachfolgeprogramm beschliessen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Diese bestehen aus 17 Zielen und 169 Unterzielen. Wird man sich nicht verzetteln?

Der Unterschied wird nicht so gross sein. Oft war zu hören, die acht Millenniumsziele seien einprägsam und hätten deshalb eine grosse öffentliche Wirkung. Aber aufzählen konnte sie dann doch niemand. Die Zahl der Ziele für nachhaltige Entwicklung entspricht der Komplexität heutiger Regierungsarbeit.

Welche Noten geben Sie der Schweizer Entwicklungspolitik?

Die Schweiz ist nicht schlecht unterwegs. Unsere Stärke ist die Basisnähe. Die Verantwortlichen wissen in der Regel gut, was vor Ort läuft. Andere Geber sitzen oft nur in den Hauptstädten der Zielländer und haben wenig Ahnung von den Vorgängen in der Provinz.

Was zeichnet uns noch aus?

Die Schweiz ist einer der wenigen Staaten, die überhaupt ein einschlägiges Gesetz kennen. In allen Geberländern ist das Budget der Entwicklungshilfe eine diskretionäre Masse. Die Regierungen können damit machen, was sie wollen. Im schlimmsten Fall fördern sie geopolitische oder wirtschaftliche Eigeninteressen, wie etwa die USA, Japan oder Frankreich. Die Schweiz gehört dagegen zu den kleinen europäischen Staaten, welche die Mittel vor allem zur Förderung der armen Länder einsetzen. Dieser Vorzug schwächt sich aber ab. Auch hierzulande werden vermehrt Gelder zweckentfremdet.

Wieso?

Die Eidgenossenschaft hat ein Problem: Sie besitzt kein operatives Budget für die Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik. Natürlich verfügt sie über Geld, um die Botschaftsgebäude, Diplomaten, Limousinen und allen Schnickschnack zu zahlen. Aber zusätzlich wird von der reichen Schweiz erwartet, dass sie in die Tasche greift, wenn sie von armen Ländern etwas will – sei es ein Freihandelsabkommen, sei es einen Sitz im Uno-Sicherheitsrat. Die Gefahr besteht, dass die Regierung sich dann aus der Entwicklungshilfekasse bedient, zumal diese voller ist als einst und die aussenpolitischen Ambitionen grösser sind.

Wie beurteilen Sie die heutige Stellung der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, der Deza? Bundesrat Didier Burkhalter hat diese weitgehend in die Strukturen des übrigen Aussendepartements eingeflochten.

Die Deza wurde geschwächt. Man hört kaum mehr etwas von ihr, sie hat nicht einmal mehr eine eigene Kommunikationsabteilung. Der letzte Deza-Chef von der Statur eines Bundesamts-Chefs war der 2008 abgetretene Walter Fust. Seither hat man Personen mit tieferem Profil bevorzugt. Diplomaten, die dem Rotationsprinzip unterworfen sind, eignen sich schlecht als Vorsteher der Deza. Sie schielen naturgemäss immer bereits auf den nächsten Posten und versuchen deshalb, gegen oben nicht übermässig aufzufallen.

Leidet die Arbeit ob der neuen Struktur?

Vor Ort läuft vorderhand vieles normal weiter. Aber ich höre vereinzelte Klagen. Die Auftragnehmer brauchen kompetente Ansprechpersonen vor Ort. Wenn in den Zielländern statt eines Deza-Verantwortlichen plötzlich ein Botschafter entscheidet, der keine Kenntnisse von Entwicklungszusammenarbeit hat, ist das schon hinderlich.

Private Hilfswerke tragen einen bedeutenden Teil der staatlich finanzierten Entwicklungszusammenarbeit. Wie ist das Verhältnis zu den Behörden?

In der Schweiz werden die Hilfswerke vergleichsweise weniger durch das staatliche Entwicklungsbudget mitfinanziert als etwa in Österreich, den Niederlanden oder den nordischen Staaten. Es besteht aber eine gute Vertrauensbasis mit dem Behördenapparat, nicht zuletzt wegen der gemeinsamen Auffassungen, wie Entwicklungsprogramme umgesetzt werden müssen. Anderswo, etwa in Italien, ist das Verhältnis zwischen den Hilfswerken und dem Staat deutlich angespannter.

Kaum ein Budgetposten des Bundes ist jüngst so stark gewachsen wie die Entwicklungshilfe. Die Aufstockung ist auch auf Ihre Lobbyarbeit zurückzuführen. Wie haben Sie das geschafft?

Die Schweiz stand 2005 unter Zugzwang, weil die EU-Finanzminister entschieden hatten, ihre Etats auf 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung zu heben – von diesem Ziel sind sie heute natürlich weit entfernt. Wir setzten uns für die Marke von 0,5 Prozent ein und konnten argumentieren, dass dieser Anstieg etwa dem des Bildungsbudgets entsprechen würde. Davon liess sich neben SP und Grünen eine ausreichende Zahl von CVP- und FDP-Vertretern überzeugen. Konsequent gegen die Entwicklungszusammenarbeit ist ja eigentlich nur die SVP, obschon sie weiss, dass auch sie ohne Entwicklungshilfe keine Aussenpolitik betreiben könnte, falls sie die Regierungsgewalt innehätte.

Die Entwicklungshilfe ist auf den Goodwill der Bürgerlichen angewiesen. Wieso unterstützt dann Alliance Sud betont linke Volksinitiativen wie die Spekulationsstopp-Initiative der Juso?

Die meisten unserer Mitglieder sind sehr aktiv in Programmen der ländlichen Entwicklung und der Bekämpfung des Hungers. Alle beobachteten über Jahre, wie nach der Deregulierung Ende der 1990er Jahre immer mehr Finanzakteure auf die Derivatemärkte für Nahrungsmittel und Rohstoffe vordrangen, derweil die Preise stiegen. Die zusätzlichen, für das klassische Absicherungsgeschäft unnötigen Akteure gilt es zurückzubinden. Generell aber halte ich den Gegensatz von Links und Rechts in der Entwicklungspolitik für unerheblich. Wir richten uns nach den internationalen Debatten. Da kommt man mit den innenpolitischen Verortungen nicht weit.

Sie kennen das Horn von Afrika gut. Haben Sie eine Lösung für das eritreische Flüchtlingsproblem?

Nein. Die Lösung wird erst kommen, wenn die Eritreer das Regime selber verändern. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Flüchtlinge aus Eritrea hier sind und hier bleiben werden. Als ich in Afrika war, galten die eritreischen Guerilleros als technisch erfinderisch und hochdiszipliniert. Eritreer zeichneten sich in allen Ländern des Horns als Mechaniker, Ingenieure und Geschäftsleute aus. Ihr Nationalcharakter ist «schweizerischer», als wir denken. Wir sollten die Eritreer bei uns arbeiten lassen, sie integrieren und ihnen eine Chance geben.

Das Gespräch ist in der NZZ vom 8. August 2015 erschienen.

Artikel teilen

Buch

25.08.2015, Internationale Zusammenarbeit

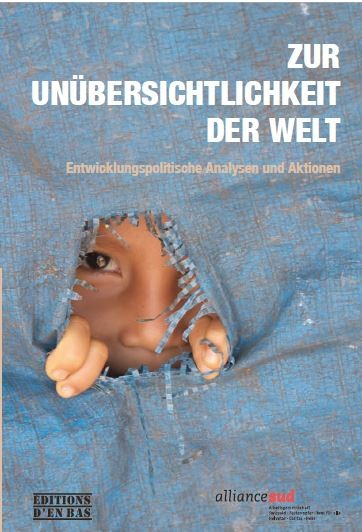

Die entwicklungspolitischen Analysen und Handlungsanleitungen von Alliance Sud in Buchform. Die Diskussionsgrundlage zur kommenden Bundesrats-Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2017-2020.

Die Weltwirtschaft ist seit der Finanzkrise von 2008 aus dem Tritt geraten. In reichen und armen Ländern wächst die soziale Ungleichheit. Die Hälfte der Weltbevölkerung begnügt sich mit acht Prozent des Weltwirtschaftsprodukts, während das reichste Prozent drei Fünftel einheimst. Der Klimawandel droht ohne rasche Gegenmassnahmen ausser Kontrolle zu geraten und bedroht die Nahrungsgrundlage Asiens und Afrikas. Ganze Regionen sind durch

bewaffnete Konflikte destabilisiert. Diese Probleme müssten alle Länder gemeinsam anpacken. Aber die internationale Zusammenarbeit ist blockiert.

Das Buch analysiert die Ursachen der Blockaden. Es zeigt die nötigen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen auf und bringt Aufklärung in eine scheinbar unübersichtliche Welt. Das Buch ist das Resultat einer Diskussion unter den Entwicklungsorganisationen von Alliance Sud und skizziert die politischen Zielsetzungen und Strategien von Alliance Sud für die kommenden Jahre.

hrsg. von Alliance Sud, Editions d’en bas, Lausanne, 122 Seiten, ISBN 978-2-8290-0525-1, erhältlich im Buchhandel oder direkt bei Alliance Sud (18 CHF zzgl. Porto und Verpackung)

Artikel teilen

Meinung

02.12.2015, Internationale Zusammenarbeit

Seit der Entwicklungsökonom Angus Deaton den Nobelpreis gewonnen hat, dient er Kritikern der Entwicklungszusammenarbeit als Kronzeuge. Ein fundamentaler Irrtum.

von Daniel Hitzig, ehemaliger Medienverantwortlicher Alliance Sud

«Entwicklungshilfe verstärkt die Armut» - mit solchen und ähnlichen Schlagzeilen haben Schweizer Medien die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Forschung von Angus Deaton kommentiert. Und dabei in der Regel ausgeblendet, was Deaton wirklich über die Zusammenhänge von Entwicklungshilfe, «Gesundheit, Reichtum und die Ursprünge der Ungleichheit» (Buchtitel) herausgefunden hat.

Falsch konzipierte Entwicklungshilfe, wie sie heute von einigen reichen Staaten etwa im subsaharischen Afrika geleistet wird, schneidet in Deatons Analyse denkbar schlecht ab. In dieser Form, schreibt der «findige Vermesser»1 , würde man sie besser abschaffen, denn sie unterstütze Regierungen, die viel zu grosse Teile ihres Staatshaushalts mit Hilfszahlungen bestritten, die Geberstaaten gegeneinander ausspielten und sich vor allem für das Wohlergehen der eigenen Klientel interessierten. Diese Hilfe behindere eine Entwicklung aus eigenem Antrieb, wie es ihn in jeder Gesellschaft, in jedem Land gebe. Vor allem aber helfe die meiste Hilfe den Gebern mehr als den Hilfsempfängern und werde kaum versteckt als diplomatisches Schmiermittel für eigene wirtschaftliche und/oder geostrategische Interessen eingesetzt. So weit, so zutreffend. Vor allem aber: Wirklich überraschend ist dieser Befund nicht, er deckt sich über weite Strecken mit der Kritik von Alliance Sud an zweckentfremdeter «Hilfe», wie sie heute vielerorts praktiziert wird. Sinnvolle Entwicklungszusammenarbeit funktioniert anders: Sie stärkt die Zivilgesellschaft der Entwicklungsländer und ermächtigt sie, ihre Rechte zu beanspruchen und die eigene Regierung in die Verantwortung zu nehmen.

Stossend ist, dass manchenorts nur jener Teil von Deatons Analyse rezipiert wird, die ins ideologische Weltbild passt, wonach Entwicklungshilfe Verschleuderung von Steuergeldern sei. Denn wiederholt unterstreicht Deaton, es gebe angesichts der herrschenden Ungleichheit eine moralische Verpflichtung, etwas wirklich Wirksames gegen Armut und Unterentwicklung zu unternehmen. Und im Kapitel «Was wir tun sollten» sagt Deaton auch, was er darunter versteht: Über die Welthandelsorganisation (WTO), die Weltbank, den internationalen Währungsfonds und zahlreiche internationale Verträge seien arme und reiche Länder ökonomisch und politisch aufs Engste miteinander verbunden. Wenn Interessen der Reichen tangiert seien, etwa in Fragen des Patentschutzes, dann zögerten diese nicht, ihre Privilegien mit hartem Lobbying zu verteidigen. Ein weiteres Problem sieht der Nobelpreisträger im Mangel an technischer Expertise in den Ländern des Südens, was nicht selten dazu führe, dass diese in internationalen Gremien und Verhandlungen übervorteilt würden. Deaton kritisiert auch, dass zweifelhafte Regime nicht nur Hilfe erhalten, sondern dass ihnen gleichzeitig Waffen verkauft werden. Dieses Geld fehlt andernorts und erhöht die Chancen, dass Konflikte bewaffnet ausgetragen werden – mit fatalen Folgen für die Entwicklung.

Den Nobelpreis erhält der in Princeton (USA) lehrende Schotte Angus Deaton für seine empirischen Forschungen, wie sich Wohlstand verlässlich messen lässt, wie Einkommen und Lebensstandard zusammenhängen. In seinem auch für Laien verständlichen jüngsten Buch kommt Deaton zum Schluss, dass sich zwar global die meisten Eckwerte des Wohlstands in den letzten Jahrzehnten massiv verbessert haben. Doch er richtet sein Augenmerk auch auf jene, die bis jetzt noch nicht davon profitiert haben. Und nennt Gründe dafür.

Angus Deaton: The Great Escape – Health, Wealth and the Origins of Inequality, Princeton University Press, 2013, 360 Seiten.

1 Nobelpreis für einen findigen Vermesser, Dina Pomeranz, NZZ vom 17. Oktober 2015.

Artikel teilen