Artikel teilen

Medienmitteilung

Internationale Zusammenarbeit wieder Spielball der Finanzpolitik

08.12.2025, Entwicklungsfinanzierung

Der Nationalrat hat heute umfassende Mittelkürzungen bei multilateralen Organisationen und der Entwicklungszusammenarbeit beschlossen, die die Ärmsten dieser Welt hart treffen werden. Damit priorisiert der Nationalrat kurzfristige finanzpolitische Überlegungen gegenüber dem verfassungsmässigen Auftrag zur Linderung von Armut und Not auf der Welt.

Das Bundeshaus im diffusen Nebel während der Wintersession der Eidgenössischen Räte. © Keystone / Peter Schneider

Pünktlich zum Beginn der Budgetdebatte im Nationalrat hat die Gates Foundation einen Forschungsbericht veröffentlicht, der für das Jahr 2025 und die folgenden Jahre einen Anstieg der Kindersterblichkeit prognostiziert. Diese Trendumkehr ist eine direkte Folge des Rückzugs zahlreicher Geberländer aus der internationalen Zusammenarbeit (IZA) – insbesondere im Gesundheitssektor.

Ausgerechnet hier setzt auch der Nationalrat an: Gemäss dem heutigen Budgetentscheid sollen 2026 bei der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der DEZA 30,5 Millionen Franken gestrichen werden, bei multilateralen Organisationen 28,2 Millionen. Dies zusätzlich zu den 431 Millionen Franken, die das Parlament bereits im letzten Jahr für 2025 – 2028 gekürzt hat.

Mit diesem Entscheid trägt die Schweiz zusätzlich zur Schwächung von multilateralen Organisationen und des internationalen Genfs bei. Sie reiht sich damit in den Kreis derjenigen Geberländer ein, welche die militärische Aufrüstung auf Kosten der internationalen Zusammenarbeit finanzieren. Besonders stossend ist, dass in der Debatte keinerlei inhaltliche Argumente erörtert wurden – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Schweizer IZA zunehmend zum Spielball kurzfristiger finanzpolitischer Überlegungen wird.

«Die Schweiz muss sich für die weltweite Bekämpfung von Armut und Not sowie einen starken Multilateralismus einsetzen. Deshalb darf nicht weiter bei der internationalen Zusammenarbeit gekürzt werden», sagt Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud, dem Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik.

Nun muss der Ständerat an seiner Budgetversion festhalten, um den Abbau bei der internationalen Zusammenarbeit zu stoppen.

Für weitere Informationen:

Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, Tel. 031 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch

Medienmitteilung

Der Sudan braucht Unterstützung – und zwar jetzt

26.11.2025, Entwicklungsfinanzierung

Heute gab die Finanzdelegation der eidg. Räte die Hälfte des vom Bundesrat beantragten Nachtragskredits im Umfang von 50 Millionen Franken für die Hilfe im Sudan frei. Während die Bevölkerung im Sudan dringend auf Unterstützung angewiesen ist, droht die zweite Beitragshälfte in den Schuldenabbau des Bundes zu fliessen.

Im Sudan harren Millionen intern Vertriebene aus – inmitten von Hunger, Krankheiten und anhaltenden Kämpfen. Eine Frau geht mit zwei Kindern in der sudanesischen Stadt Omdurman eine mit Trümmern übersäte Strasse im Stadtteil Shuhada (Goldmarkt) entlang. © Simon Townsley/Panos Pictures

Nachdem der Bundesrat letzte Woche beschlossen hat, 50 Millionen Franken für die vom Krieg gebeutelte Bevölkerung im Sudan freizugeben, hat die Finanzdelegation der Bundesversammlung den Betrag, der sofort freigegeben werden darf, heute auf 25 Millionen gekürzt. Die restlichen 25 Millionen müssen demnach zuerst von den beiden Finanzkommissionen und den Räten bewilligt werden; tun sie dies nicht, fliessen die Gelder automatisch in den Schuldenabbau.

Im Sudan spielt sich aktuell eine der grössten humanitären Katastrophen der jüngeren Geschichte ab. Den Menschen vor Ort mangelt es an allem – Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Grundversorgung. Die Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit, allen voran bei USAID, welche in der Vergangenheit über 40% der humanitären Hilfe für den Sudan bereitstellte, haben die Lage für die Menschen im Land zusätzlich massiv verschlimmert.

Auch die Nachbarstaaten, in denen über 4 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen Zuflucht gefunden haben, sind überfordert. Allein Ägypten beherbergt über 1,5 Millionen sudanesische Flüchtlinge, viele von ihnen ausgehungert, verletzt und tief traumatisiert. «Die Lage der sudanesischen Flüchtlinge in Ägypten ist katastrophal», sagt Kristina Lanz, die das Land erst kürzlich im Rahmen einer Reise der Beratenden Kommission für Internationale Zusammenarbeit besucht hat. «Viele Menschen überleben mit nur einer Mahlzeit am Tag, die meisten Kinder sind stark unterernährt. Das UNHCR musste auf-grund der Kürzungen 2 von 3 Registrierungszentren für Flüchtlinge im Land schliessen und überlebenswichtige Cash Assistance Programme streichen. Aktuell hat die Organisation noch 4 Dollar pro Monat und Flüchtling zur Verfügung.»

Während die Bevölkerung leidet, boomt der sudanesische Goldhandel und trägt zur Finanzierung beider Kriegsparteien bei. Sudanesisches Gold landet sowohl in Ägypten wie auch in den Arabischen Emiraten; aus beiden Ländern importiert die Schweiz Gold. Die Goldimporte aus Ägypten haben sich seit Kriegsbeginn gar mehr als verdoppelt. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sudanesisches Gold auch in der Schweiz landet. Derweil vermeldet der Bund Mehreinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe – dem Genfer Rohstoffhandel sei Dank. Ein Grund mehr, um Mittel zugunsten der sudanesischen Bevölkerung rasch freizugeben.

Für weitere Informationen:

Kristina Lanz, Expertin für internationale Zusammenarbeit bei Alliance Sud, Tel. 076 295 47 46, kristina.lanz@alliancesud.ch

Artikel teilen

Aufrüstung statt Entwicklung

Politik der starken Männer auf Kosten der Schwächsten

30.09.2025, Entwicklungsfinanzierung

Statt langfristiger Planung und Investitionen in Nachhaltigkeit wird aufgerüstet – und zwar massiv. Was bedeutet das für die Armutsbekämpfung, die Klimafinanzierung und die nachhaltige Entwicklung ganz allgemein? Eine Auslegeordnung.

Mit Waffen Frieden schaffen? An der Rüstungsmesse Eurosatory enthüllt Rheinmetall-Sprecher Philipp Freiherr von Brandenstein einen neuen Panzer. © Keystone/laif/Meinrad Schade

Der Krieg in der Ukraine hat das Sicherheitsempfinden in Europa und auch in der Schweiz massiv beeinträchtigt – eine Invasion Russlands in Europa scheint möglich. Während die NATO bis vor kurzem auf die grosse Schutzmacht Amerika zählen konnte, bröckelt diese Sicherheit seit dem Amtsantritt von Donald Trump im Weissen Haus immer mehr. Im Jahr 2014, nach Russlands Einmarsch in die Krim, beschlossen die NATO-Staaten, ihre Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandprodukts (BIP) zu erhöhen. 2024 hatten 23 der 32 NATO-Mitgliedsstaaten dieses Ziel erreicht (die gesamten NATO-Militärausgaben beliefen sich auf 1,47 Billionen Dollar, wovon fast zwei Drittel auf die USA entfielen). Nun kündigte die NATO im Juni dieses Jahres an, ihre Militärausgaben bis 2035 auf 5% des BIP zu erhöhen, was mehr als einer Verdoppelung entspricht. Doch woher soll dieses Geld kommen, und kann die globale Aufrüstung wirklich Frieden garantieren?

Rüstungswettkampf auf Kosten der Ärmsten

Sollte das 5%-Ziel tatsächlich bis 2035 erreicht werden, stellt sich die Frage, wie diese massiven Mehrausgaben finanziert werden sollen. Die meisten NATO-Mitglieder haben aktuell eine relativ hohe Staatsverschuldung: Während die Vereinigten Staaten eine Schuldenquote von etwa 120% ihres BIP aufweisen, liegt die durchschnittliche Schuldenquote in der EU bei 81,5% des BIP. Mehrere Länder (unter anderem die USA, Frankreich und Italien) sahen sich in den letzten Jahren diesbezüglich bereits mit einer Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit durch einzelne Ratingagenturen konfrontiert.

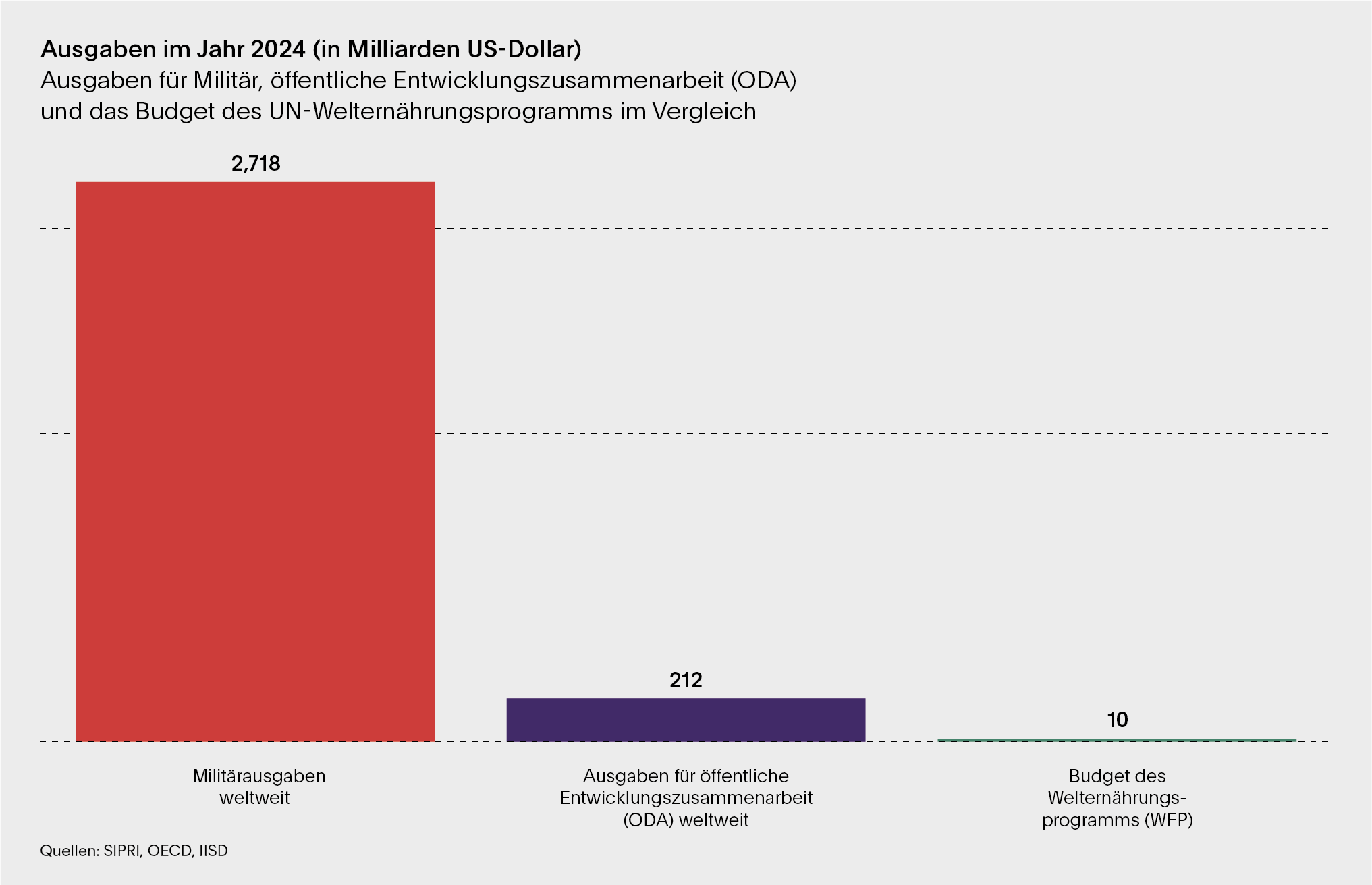

Während die Militärausgaben aufgestockt werden, zeichnen sich in mehreren Ländern Kürzungen in anderen Bereichen, unter anderem bei der sozialen Sicherheit, beim Klimaschutz und der internationalen Zusammenarbeit, ab. Im Zeitraum 2022-2023 haben 15 Mitglieder des OECD Entwicklungsausschusses (OECD-DAC) bei den Entwicklungsgeldern gekürzt, grösstenteils bei gleichzeitiger Aufstockung des Militärbudgets. Von 2024 bis Mitte 2025 haben zusätzlich acht DAC-Mitgliedsländer beschlossen, ihre Entwicklungsausgaben zu reduzieren, teilweise mit der Begründung, so die steigenden Militärausgaben finanzieren zu wollen. Erste Schätzungen der OECD gehen davon aus, dass die öffentlichen Entwicklungsausgaben 2025 um bis zu 17% einbrechen könnten und dass sich dieser Trend auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Das international vereinbarte Ziel, 0.7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, rückt somit in immer weitere Ferne (2024 sank der OECD-Durchschnitt auf 0,33%, ohne die Anrechnung von Asylkosten im Inland auf schlappe 0,29% des BNE).

Gleichzeitig zerstört die Klimakrise weltweit Lebensgrundlagen, und auch Europa und die USA werden immer öfter von Extremwetterereignissen heimgesucht. Für die Bekämpfung und die Anpassung an den Klimawandel werden Milliarden benötigt. Zudem sind weltweit etwa 123,2 Millionen Menschen auf der Flucht, 673 Millionen Menschen hungern und etwa 305 Millionen Menschen sind dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen – die Bedürfnisse wachsen, während die zur Verfügung stehenden Gelder schrumpfen. Auch im Westen können sich immer mehr Menschen ihren Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren und haben ihr Vertrauen in die Politik verloren, was zu einem Aufstieg extremistischer, populistischer und illiberaler Politiker:innen führt.

Während der politische Wille für die Aufrüstung klar gegeben ist, sinken die Skrupel, die Aufstockung der Armee zumindest zum Teil auf Kosten der sozialen Sicherheit, der Armutsbekämpfung oder des Klimaschutzes zu stemmen.

Und was macht die Schweiz?

Auch in der Schweiz geht der Trend in eine ähnliche Richtung. Ende 2024 beschloss das Parlament, die Militärausgaben von 2025 bis 2028 um 4 Milliarden Franken zu erhöhen, um so bis 2032 die Ausgaben auf 1% des BIP zu steigern (von aktuell 0,7%). Gleichzeitig wurden Kürzungen bei der internationalen Zusammenarbeit im Umfang von 110 Millionen Franken für das Jahr 2025 und 321 Millionen Franken für den Zeitraum 2026-28 beschlossen. Und die Spardebatte ist noch nicht beendet: Weitere Sparmassnahmen in verschiedenen sozialen Bereichen und beim Klimaschutz werden diesen Herbst im Rahmen des sogenannten Entlastungspakets 2027 diskutiert.

Während sich in der Schweiz auch die Frage der Sinnhaftigkeit einer rapiden Aufrüstung diskutieren lässt (zumal sie von NATO-Staaten umgeben ist und im aktuellen Kontext ein Cyberangriff um einiges wahrscheinlicher ist als ein Luftangriff), hat sie im Vergleich zu vielen europäischen Nachbarn kein Schuldenproblem. Ihre aktuelle Schuldenquote von 17,2% ist im internationalen Vergleich geradezu lächerlich tief, Sparmassnahmen in dem Sinne absolut unnötig. Sogar Deutschland mit einer deutlich höheren Schuldenquote von 62,5% hat kürzlich beschlossen, seine weit weniger rigorose Schuldenbremse zu lockern, um die steigenden Militärausgaben ausserordentlich zu verbuchen und gleichzeitig ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz zu schaffen. Die Schweiz hätte also einen grossen Spielraum, um sowohl in die Aufrüstung wie auch in eine starke internationale Zusammenarbeit, soziale Sicherheit und Klimaschutz zu investieren. Was fehlt, ist der politische Wille.

Globale Aufrüstung – und dann?

Die Welt rüstet also auf – und zwar massiv. Das schwedische Forschungsinstitut SIPRI sieht darin eine klare Trendwende – weg von einem seit dem Ende des Kalten Krieges dominierenden Sicherheitsverständnis, das auf Rüstungskontrolle, vertrauensbildenden Massnahmen und Transparenz beruhte, hin zu einem Sicherheitsverständnis, das auf militärischer Stärke und Abschreckung basiert. Gemäss SIPRI mag die massive Aufrüstung zwar abschreckend auf potenzielle Aggressoren wirken, birgt jedoch das Risiko, ein Wettrüsten zu beschleunigen sowie Bemühungen um Dialog, vertrauensbildende Massnahmen und mögliche neue Rüstungskontrollabkommen1 zu untergraben. Verschiedene Stimmen warnen zudem vor hohen Risiken für Beschaffungsineffizienzen, überhöhten Preisen, Missbrauch sowie dem Umgehen von Kontrollmechanismen. Wie sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, hat die Schweiz damit ja bereits grosse Erfahrung.

Die Aufrüstung Europas und der Schweiz mag angesichts der aktuellen Bedrohungslage sinnvoll erscheinen, doch was passiert mittel- bis langfristig mit all den Waffen, die nun neu produziert werden (ganz abgesehen davon, dass die Waffenindustrie stark abhängig ist von der fossilen Industrie, welche nun wieder erstarkt)? Wie wird unsere Welt in zehn Jahren aussehen, wenn Klimaschutz, soziale Sicherheit und internationale Zusammenarbeit rapide abgebaut werden, um die Militarisierung voranzutreiben?

Hin zu einem umfassenden Sicherheitsverständnis

Noch scheint es nicht zu spät, in ein umfassendes, ganzheitliches Sicherheitsverständnis zu investieren, indem die militärische Sicherheit nicht gegen die soziale Sicherheit, die internationale Zusammenarbeit oder die internationale Klimafinanzierung ausgespielt, sondern als gleichwertiger Eckpfeiler einer umfassenden, langfristigen Sicherheitspolitik angesehen wird.

Verschiedene Sicherheits-Expert:innen hinterfragen die Logik einer raschen Aufrüstung und argumentieren, dass es vielmehr eine bessere inter-europäische Koordination und Zusammenarbeit braucht. Dies bekräftigte auch Spaniens Ministerpräsident Sanchez, welcher das 5%-Ziel der NATO explizit abgelehnt hat, mit der Begründung, dass dies unvernünftig und kontraproduktiv sei. Er machte klar, dass Spanien nicht bereit sei, bei der Wohlfahrt, der internationalen Zusammenarbeit oder der Energietransition zu sparen, um überhastet Fertigausrüstung aus dem Ausland zu beziehen und so die Probleme der Abhängigkeit von den USA und der Interoperabilität der europäischen Ausrüstungsbasis noch zu verschärfen.

Gleichzeitig sollte innenpolitisch alles daran gesetzt werden, das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederherzustellen. Investitionen in die Altersvorsorge, die soziale Absicherung, die Krankenversorgung gehören hier ebenso dazu wie Investitionen in die Energiewende und den Umweltschutz. Aussenpolitisch sollte das Engagement für Multilateralismus, Diplomatie, Klimafinanzierung und internationale Zusammenarbeit ausgebaut werden, denn nur durch Zusammenarbeit, Dialog und die Einhaltung internationaler Verpflichtungen zum Gemeinwohl kann Sicherheit langfristig garantiert werden. Spanien zeigt, dass es möglich ist Sicherheitspolitik breiter zu denken und nicht gegeneinander auszuspielen. Die Schweiz als reiches und kaum verschuldetes Land könnte es sich leisten, hier mitzuziehen und eine Vorreiterrolle einzunehmen.

1 START – das letzte verbleibende Rüstungskontrollabkommen zur Begrenzung strategischer Nuklearstreitkräfte zwischen Russland und den USA – läuft 2026 aus; aktuell scheinen weder Russland noch die USA an einer Verlängerung des Abkommens interessiert zu sein. Zudem haben 2024 nahezu alle neun Atomwaffenstaaten ihre intensiven Programme zur nuklearen Modernisierung fortgesetzt.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

UNO-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung

Sevilla: Friede, Freude, Tortilla?

26.09.2025, Entwicklungsfinanzierung

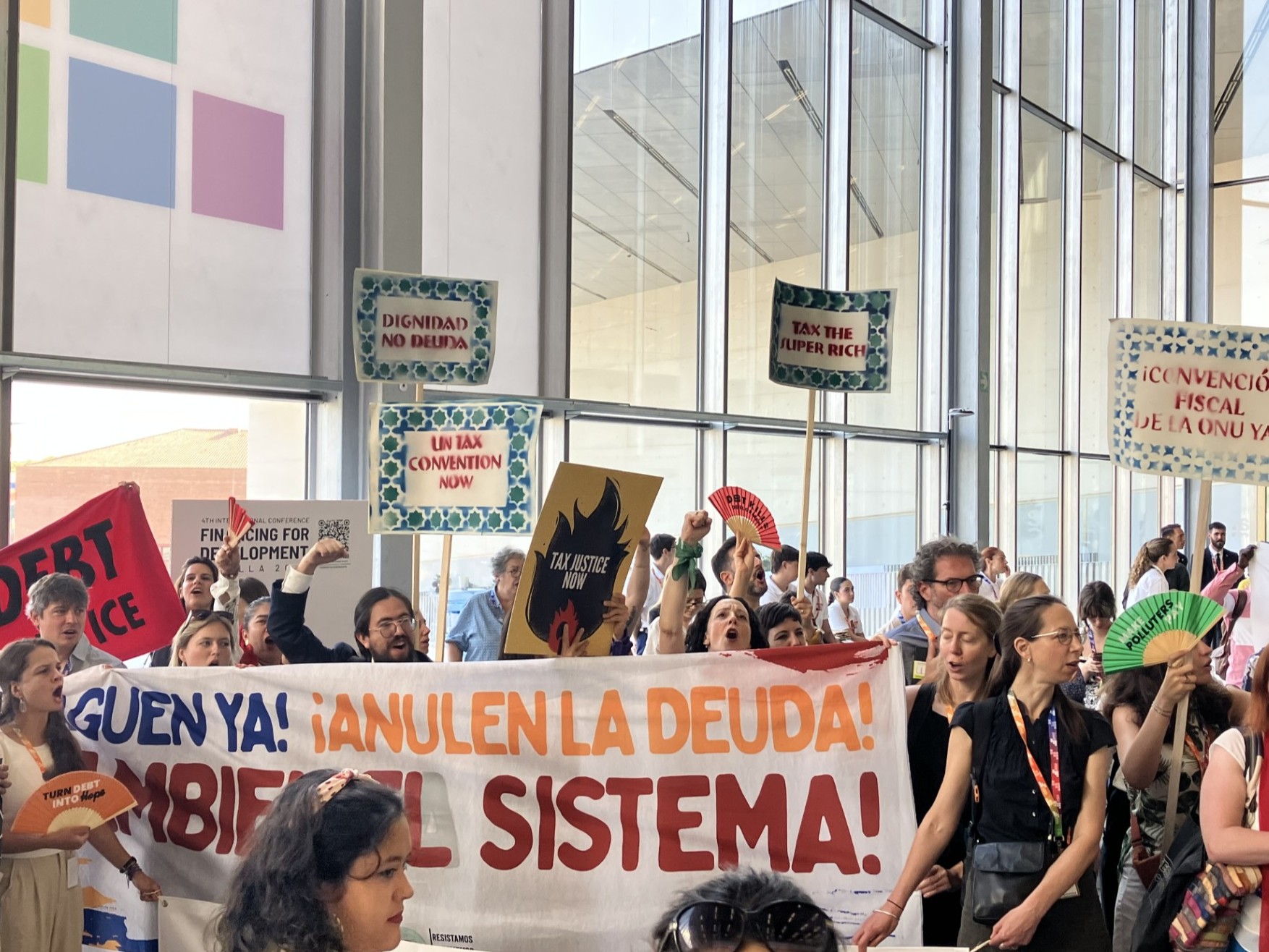

An der vierten UNO-Konferenz Financing for Development (FfD4) in Sevilla war allen Teilnehmenden klar, dass mehr Geld dort geholt werden muss, wo es verfügbar ist: bei Unternehmen und sehr reichen Einzelpersonen. Über das «Wie» gingen die Meinungen aber weit auseinander.

Lautstark gegen Schuldenlast und «shrinking space»: zivilgesellschaftlicher Protest im FfD4-Konferenzgebäude in Sevilla. © Jochen Wolf / Alliance Sud

Die FfD4-Konferenz von Anfang Juli fand in einer der seit Jahrzehnten schwierigsten Phasen für die globale Entwicklung statt. Die öffentliche Entwicklungsfinanzierung wird voraussichtlich allein im Jahr 2025 um 17% zurückgehen. Und noch während der Konferenz wurde das Schicksal von USAID – einst die weltweit grösste Geldgeberin – endgültig besiegelt. Weniger als fünf Jahre vor Ablauf der Frist fehlen jährlich mehr als 4 Billionen US-Dollar, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO (Sustainable Development Goals, SDGs) zu erreichen.

Nicht dass das Geld grundsätzlich fehlen würde: Seit der letzten FfD-Konferenz in Addis Abeba im Jahr 2015 hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung sein Vermögen um mehr als 33,9 Billionen Dollar vermehrt – 22 Mal so viel wie jährlich zur Beseitigung der absoluten Armut gebraucht würde. Allein Afrika könnte laut der UN-Organisation für Handel und Entwicklung (UNCTAD) durch die Eindämmung unlauterer Finanzflüsse jährlich fast 89 Milliarden Dollar einnehmen. Die Hälfte davon entfällt auf Steuervermeidung von Konzernen und der Rohstoffsektor ist bei weitem die wichtigste Quelle solcher Finanzflüsse. Das müsste die Schweiz eigentlich interessieren.

Prominente (und weniger prominente) Abwesende

Das nicht bindende Abschlussdokument der Konferenz, der «Compromiso de Sevilla», war bereits am 17. Juni in New York nahezu einstimmig angenommen worden. Daher fanden in Sevilla gar keine Verhandlungen mehr statt. Die USA waren massgeblich für die Abschwächung des Textes verantwortlich, etwa beim Thema Klima. Trotzdem zogen sie sich zwei Wochen vor der Konferenz aus dem Prozess zurück, waren damit das einzige Land, das das Abschlussdokument nicht unterstützte, und blieben Sevilla fern.

Dennoch verzeichnete die Konferenz über 15'000 Teilnehmende, darunter 60 Staats- und Regierungschef:innen, 80 Minister:innen, UNO-Generalsekretär António Guterres, hochrangige Vertretungen von UNO-Agenturen und anderen internationalen Organisationen. Die Schweiz allerdings verzichtete darauf, eine hochrangige Delegation zu schicken. Der fehlende Ministerrang führte dazu, dass sich die Schweiz im offiziellen Teil der Konferenz erst ganz zum Schluss äussern durfte. Und weil sich kein Bundesrat und keine Bundesrätin bequemt hatte, verpasste die Schweiz den Austausch mit den anwesenden 60 Staats- und Regierungschef:innen. Der Weg nach Sevilla ist halt länger als nach Davos und zudem war es dort viel zu heiss.

Da es im Financing-for-Development-Prozess um viel mehr als «Entwicklungsfinanzierung» im Sinne der internationalen Zusammenarbeit geht, wären durchaus verschiedene Bundesrätinnen und Bundesräte für die Teilnahme in Frage gekommen. Massnahmen gegen Steuervermeidung und unlautere Finanzflüsse standen ebenso prominent auf der Agenda, wie die Themen Schulden und Entschuldung, Handel und Entwicklung oder systemische Fragen der internationalen Finanzarchitektur.

Programm mit Schlagseite

Ein Thema dominierte die Agenda: «Mobilizing Private Resources», die Frage also, mit welchen Anreizen man profitorientierte Unternehmen und Investor:innen dazu bringt, die Lücke zu füllen, die die fehlenden staatlichen Mittel hinterlassen. Es fielen Worthülsen wie «Accelerating the Shift and Private Climate Investment at Scale», «Catalytic Pathways to Scale Private Investment», «Unlocking Ecosystems for Inclusive Private Sector Growth», «Impact Investing, from Pioneering Innovations to Scalable Solutions» etc., etc.

Man könnte meinen, dass dies daran lag, dass «Business Representatives» 40% der Teilnehmenden stellten und es ein eigenes «Business Forum» gab. Doch das Thema war im offiziellen Teil, bei Regierungen (v. a. des Nordens) und bei internationalen Organisationen ebenso dominant. So auch für die Schweiz. Die Mehrheit der von ihr organisierten Events drehte sich darum (z. B. «Accelerating SDG Impact through Outcomes-Based Financing»).

Privatsektor gestärkt, Mission erfüllt? Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez mit UNO-Generalsekretär António Guterres und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. © Bianca Otero / ZUMA Press Wire

Zivilgesellschaft widerspricht

Zum Glück organisierte auch die Zivilgesellschaft viele Side-Events; dort konnte man dann auch hören, dass in Sevilla viel saurer Wein in alte Schläuche gepumpt wurde. So etwa von Daniela Gabor, Ökonomin und Mitglied der UNO-Expert:innengruppe zu Financing for Development. Sie erinnerte daran, dass die Weltbank schon 2015 «from billions to trillons» (von Milliarden zu Billionen) versprochen hatte, um die Umsetzung der Addis Abeba Action Agenda (das Ergebnis der 3. Entwicklungsfinanzierungs-Konferenz) zu finanzieren. Damals schon waren Public Private Partnerships und De-Risking zentrale Pfeiler der Agenda. Es ging (und geht) darum, steuerfinanzierte Gelder aus den Budgets der internationalen Zusammenarbeit (IZA) des Globalen Nordens zu verwenden, um für grosse Investor:innen wie Blackrock oder Pensionsfonds «investable projects» zu schaffen. Also konkret, Risiken zu übernehmen, damit diese attraktive «risk-adjusted returns» für ihre Investitionen in Wasser-, Strassen- oder Energieprojekte erhalten.

Das hat definitiv nicht funktioniert und – so Gabor – nicht deshalb, weil es für De-Risking zu wenig Geld von den multilateralen Entwicklungsbanken, der EU oder der Biden-Regierung gegeben hätte. Es klappte nicht, weil auch mit steuerfinanzierter Risikoübernahme die Grossprojekte für die Länder des Globalen Südens immer noch viel zu teuer waren.

Inzwischen gibt es die «small is beautiful»-Version von De-Risking, bei der Investitionen mit «Impact» zur Umsetzung einzelner SDGs gefördert werden sollen, nicht nur Grossprojekte im Bereich der Infrastruktur. Diese sollen direkt «beneficiaries» im Globalen Süden erreichen. Allerdings müssen die Begünstigten z. B. für erneuerbare Energien auch bezahlen, denn irgendwoher müssen die Renditen ja kommen. Die «beneficiaries» sind trotz der IZA-Terminologie also in Wahrheit einfach Kund:innen und Kreditnehmende. Es ist diese Version der De-Risking-Agenda, die auch von der Schweiz vorangetrieben wird.

Nicht nur von der Zivilgesellschaft, auch von Regierungsvertreter:innen des Globalen Südens kam Einspruch. Der Planungsminister von Südafrika, Maropene Ramokgopa, etwa mahnte zu Realismus und erinnerte daran, dass der Privatsektor nur dort eine Rolle spielt, wo ein Profit gemacht werden kann und dass «Blending» deshalb konzessionäre Gelder gerade in der aktuellen Verschuldungssituation nicht ersetzen kann. Und an einer Veranstaltung der Small Island Developing States war von ganz anderen Risiken zu hören, die im Zentrum stehen sollten. Nicht diejenigen für Investor:innen, sondern die Risiken für Menschen angesichts steigender Meeresspiegel. Hier brauche es ein De-Risking.

«It’s taxes, stupid!»

Dass der «Privatsektor» und Superreiche sehr viele Mittel haben, die für die Erreichung der SDGs und die Umsetzung des «Compromiso» eingesetzt werden könnten, ist unbestritten. Doch statt darauf zu hoffen, sie mit knappen IZA-Mitteln anlocken zu können oder auf ihre Philanthropie zu setzen, gibt es andere Mittel. Zum Glück konnte man auch das in Sevilla hören. Wenn man wollte. Die Schweiz wollte nicht.

Ein zentraler Pfeiler des «Compromiso de Sevilla» ist nämlich auch «Domestic Resource Mobilization» (DRM). Mit mehr Steuereinnahmen können die Länder des Globalen Südens ihre Abhängigkeit von Entwicklungsgeldern reduzieren und ihre Wirtschaft und Gesellschaft von innen heraus entwickeln.

Dies hätte man von Aminata Touré, Ex-Premierministerin von Senegal, hören können: «Bei den Steuern zeigt sich ein Kontinuum der Ungerechtigkeit, unter der Afrika seit Jahrhunderten leidet. (…) Wir haben Schulden wegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, (…) weil europäische Multis unsere Rohstoffe ausbeuten und keine Steuern zahlen. (…) Deswegen hat sich die Afrikanische Union so stark für eine verbindliche UNO-Steuerkonvention eingesetzt. Wir wollen eine faire Verteilung des Rechts zur Besteuerung. Steuern sollen dort bezahlt werden, wo der Reichtum entsteht. Das ist deshalb schwer zu erklären, weil es so einfach ist. Jedes Schulkind versteht das: Je reicher, desto mehr Steuern.»

Erstaunlicherweise klang ein Vertreter des deutschen Finanzministeriums ähnlich: «Wenn Entwicklungshilfe-Gelder immer spärlicher fliessen, braucht es umso mehr entschlossene Massnahmen gegen unlautere Finanzflüsse, dafür setzt sich die deutsche Regierung schon lange ein: Konzerne und Superreiche müssen ihren fairen Anteil an den globalen Steuerkuchen leisten.»

Koalitionen der Willigen

Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz betonte einen anderen wichtigen Aspekt der Steueragenda: «Die USA zahlen gerade den Preis für Ungleichheit, deshalb erleben wir die Vereinnahmung durch die Tech-Oligarchie. Trump will seine Steuersenkungen für diese Oligarchie globalisieren. (…) Aber die Welt kann nicht als Geisel genommen werden, eine Koalition der Willigen ist möglich. (…) Um herauszufinden, warum man die Superreichen besteuern muss, braucht man keinen Nobelpreis. Wir haben die Steueroasen geschaffen. Wir hätten sie regulieren können, doch wir haben ihre Existenz zugelassen. Sie existieren, weil sie für die Superreichen interessant sind. Wir brauchen globale Normen, wir brauchen globale Regeln.»

In Sevilla waren solche Koalitionen bereits erkennbar. Spanien und Brasilien kündigten eine gemeinsame Initiative für eine globale Besteuerung der Superreichen an. Neun Länder – Brasilien, Frankreich, Kenia, Barbados, Spanien, Somalia, Benin, Sierra Leone und Antigua and Barbuda – wollen sich für die Einführung einer Solidaritätsabgabe auf Business- und First-Class-Flugtickets sowie Privatjets einsetzen.

Diese und 130 weitere freiwillige Initiativen finden sich auf der «Sevilla Platform for Action», mit der die «Verpflichtung» von Sevilla umgesetzt werden soll. Es gibt zwar einen leichten Widerspruch zwischen Verpflichtung und Freiwilligkeit, aber angesichts des Zustands des Multilateralismus ist schon eine Liste, die einige gute Vorschläge enthält, ein Fortschritt.

Schweiz: Vom SPA in den Gym

Auch wenn der «Compromiso de Sevilla» unverbindlich, die «Plattform» freiwillig ist und wichtige Themen fehlen, hat die Konferenz gezeigt, dass es verschiedene Koalitionen aus europäischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern gibt, die Lösungen vorantreiben. Als pragmatisches Minimalprogramm sollte sich die Schweiz folgende To-do-Liste schreiben:

- Einen Multi-Stakeholder-Roundtable unter Teilnahme von privaten Gläubigern von überschuldeten Ländern des Globalen Südens ins Leben rufen.

- Die Verhandlungen zur UNO-Steuerkonvention nicht weiter behindern, sondern konstruktiv mit Ländern des Globalen Südens zusammenarbeiten.

- Sich Spanien zum Vorbild nehmen, das sich in Sevilla verpflichtete, bis 2030 das UNO-Ziel von 0,7% des Bruttonationaleinkommens für die IZA-Finanzierung zu erreichen.

Wer es gerne weniger pragmatisch hat, findet umfassende Vorschläge zur Problemlösung in der letzten Ausgabe von «global» (#98/Sommer 2025, «Der neue Deal»).

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Nord-Süd-Disput an FFD4-Konferenz

Ein Streit unter Freunden

30.09.2025, Entwicklungsfinanzierung

An der UNO-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung im vergangenen Juli eskalierte ein Streit unter Freunden, von dem ausserhalb des Raumes kaum jemand etwas mitbekommen hat. Die verbale Schlacht zwischen Gustavo und Emmanuel wäre auch nicht weiter der Rede wert, hiessen sie mit Nachnamen nicht Petro und Macron.

Klartext in Sevilla: Nachdem Kolumbiens Präsident Gustavo Petro (links) ungeschönt von historischer Schuld und fortwährender Ausbeutung spricht, ist Frankreichs Emmanuel Macron (rechts) entzürnt. Dazwischen Kenyas Präsident William Ruto. © Reuters / Jon Nazca

Der kolumbianische Präsident holte weit aus (bis 20'000 Jahre vor Christus) und er teilte aus: «Die weissen, arischen Gesellschaften in den USA und Europa wollen nicht wirklich anerkennen, dass die Existenz und das Leben auf diesem Planeten die Transformation einer auf Tod und Profit gegründeten fossilen Wirtschaft voraussetzt.»

Petro beklagte, dass die Migration für den Globalen Norden zu einem wichtigeren Problem geworden sei als die Klimakrise: «Stimmen gewinnt man heute mit einer antimigrantischen Haltung im Norden. (…) Warum ist die Migration das Thema? Weil die Wählerschaft in jenen Ländern, die zur G20 und zum Globalen Norden gehören und viel CO2 ausstossen, zum grössten Teil 'arisch' ist.»

Emmanuel was not pleased (er sprach Englisch) und entgegnete mit erhobenem Zeigefinger: «Es ist etwas seltsam, von jemandem aus dem Süden belehrt zu werden, nur weil er aus dem Süden kommt. Und ich verlange Respekt. (…) Ich sehe keine Sekunde lang, wie man auf der Basis Deines Narrativs und Deines Paradigmas zu einer gemeinsamen Agenda kommen soll. (…) Es gibt in Europa Politiker, die sehr viel gegen die Rechtsextremen kämpfen.»

Es bleibt zu hoffen, dass sich die beiden Freunde wieder versöhnten und vor allem, dass diese Episode nicht für Grösseres steht. Das wäre eine geopolitische Katastrophe. Angesichts von Kimxipu(tin), die sich erst noch als die wahren Fürsprecher des Globalen Südens aufspielen, und den USA, die bestenfalls eine illiberale Demokratie bleiben, braucht es den Schulterschluss von Europa mit den Demokratien des Globalen Südens. Nur in dieser Konstellation ist noch ein Multilateralismus denkbar, der Demokratie, Menschenrechte und das friedliche Zusammenleben der Völker miteinschliesst. Und solche Demokratien gibt es vor allem in Lateinamerika.

Dafür muss Europa, die Schweiz eingeschlossen, aber auf diese Länder zugehen. Beispielsweise bei Steuerfragen oder bei einem Thema, das die Regierung von Gustavo Petro auf die internationale Agenda gesetzt hat: eine UNO-Konvention zu Rohstoffen, die es für die Energietransition braucht. Kolumbien will der UN-Umweltversammlung im Dezember einen Beschluss vorlegen, damit Verhandlungen über ein verbindliches Abkommen aufgenommen werden können.

Wie Alliance Sud in ihrem Sonderheft «Der neue Deal» gezeigt hat und im aktuellen «global» auch Emmanuel Mbolela betont, ist es für die Just Transition absolut zentral, dass sich bei den Transitionsmineralien nicht der Rohstofffluch wiederholt. Darüber darf man auch laut streiten, aber man muss sich einigen.

Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud, war an der UNO-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung in Sevilla Mitglied der offiziellen Delegation der Schweiz.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Medienmitteilung

Und wieder muss die globale Armutsbekämpfung Federn lassen

21.08.2025, Entwicklungsfinanzierung

Das Finanzdepartement hat heute den Voranschlag 2026 und den Finanzplan für die Folgejahre präsentiert. Selbst gegenüber dem Abbaupaket 2027 – 2028 wetzt der Bund schon wieder das Messer bei der internationalen Zusammenarbeit (IZA). Leidtragende sind einmal mehr die Ärmsten dieser Welt, denen lebensnotwendige Mittel entzogen werden. Besonders stossend ist, dass stattdessen Schweizer Unternehmen von den knappen IZA-Mitteln profitieren werden.

Eine Frau in Burkina Faso arbeitet am Webstuhl im Rahmen eines Projekts der Schweiz.

© KEYSTONE/Alexandra Wey

Erst im Januar hat der Bundesrat sein umfassendes Abbaupaket für die Jahre 2027 und 2028 in die Vernehmlassung gegeben (schöngeredet als «Entlastungspaket»). In der Botschaft dazu war von Kürzungen bei der IZA von 274 Millionen Franken für diese zwei Jahre die Rede. Jetzt werden noch einmal 48 Millionen gestrichen und im Budget 2026 werden die Kürzungen ebenfalls um 31,5 Millionen verschärft, total also noch einmal 80 Millionen weniger.

Am schmerzhaftesten sind die Einschnitte bei der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit, vor allem in Subsahara-Afrika. 27 Millionen werden aus dieser Budgetlinie zum Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verschoben. Dies nicht etwa, um dort die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken, die Bestandteil der internationalen Zusammenarbeit ist, sondern um die Produktion und Exporte von Schweizer Unternehmen in die Ukraine zu finanzieren. «Angesichts des weltweiten Notstands durch das Wegbrechen von USAID, des ehemals grössten Geldgebers in der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit, erscheint diese Form der Wirtschaftsförderung blanker Hohn», sagt Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud.

Schliesslich findet im IZA-Budget auch eine schleichende Verschiebung statt – so werden ab nächstem Jahr jährlich 7.2 Millionen Franken von der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in einen Topf zur Investitionsförderung verschoben. Dies entspricht fast einer Verdreifachung der Mittel, welche explizit für das «de-risking» von Privatinvestitionen vorgesehen ist. «Der Trend zur Privatisierung der IZA setzt sich somit fort, obwohl sich nun bereits seit mehr als zehn Jahren zeigt, dass sich Profitorientierung und Armutsreduktion kaum vereinbaren lassen», sagt Missbach: «Private, gewinnorientierte Investor:innen und Unternehmen sind schlichtweg nicht bereit oder nicht in der Lage, das Leben der Ärmsten zu verbessern».

Für weitere Informationen:

Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, +41 31 390 93 30

Veranstaltungshinweis:

Am nächsten Dienstag 26. August, findet ab 12.15 Uhr am Club Suisse de la Presse eine Podiums-diskussion über die Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit statt.

Mit: Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, Frédéric Baldini, Helvetas, Mark Kessler, Caritas Schweiz, und Daniel Suda-Lang, Handicap International Schweiz.

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Sprachen: Französisch und Englisch.

Artikel teilen

Sviluppo sostenibile

Una nuova Svizzera per un mondo più giusto

Entwicklungsfinanzierung

Le principali crisi globali richiedono più mezzi, più multilateralismo e una maggiore coerenza della Confederazione laddove ha un impatto negativo sui Paesi più poveri. In una pubblicazione intitolata «Il nuovo Deal», il team di Alliance Sud delinea le soluzioni multilaterali necessarie per risolvere i problemi più urgenti e mostra come la Svizzera debba cambiare per promuovere uno sviluppo sostenibile in modo credibile.

Gli abitanti di Tchabula, in Congo, rovistano tra i rifiuti delle miniere alla ricerca di rame e cobalto. © Pascal Maitre/Panos Pictures

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel

Weltbank-Reform: Zurück in die Zukunft?

05.07.2025, Entwicklungsfinanzierung, Klimagerechtigkeit

An der UNO-Konferenz in Sevilla steht auch die zukünftige Ausrichtung der internationalen Finanzinstitutionen im Zentrum der Diskussionen. Die Entwicklung der Weltbank bleibt allerdings weit entfernt von der dringend benötigten Revolution.

Die Idee, in grossem Stil privates Kapital anzuziehen, um Strassen, Krankenhäuser und andere dringend benötigte Infrastrukturprojekte in den ärmsten Ländern zu finanzieren, erwies sich auch bei der Weltbank als Illusion. © Shutterstock

Im Jahr 2015 stellte die Weltbank ihre neue Strategie und Vision vor: den «Forward Look – A Vision for the World Bank Group in 2030». In diesem Zusammenhang entstand auch der «Maximize Finance for Development»-Ansatz. Ziel war es, die Mobilisierung privater Finanzmittel für Entwicklungszwecke deutlich zu steigern – unter anderem durch sektorale und politische Reformen, den verstärkten Einsatz von Garantien sowie Instrumente zur Risikominderung. In den kommenden Jahren fand dieser Ansatz unter dem Schlagwort «Von Milliarden zu Billionen» (from billions to trillions) Einzug in die breitere entwicklungspolitische Debatte. Im Jahr 2023 initiierte die Weltbank mit der sogenannten «Evolution Roadmap» einen neuen strategischen Reformprozess. Dieser zielt darauf ab, die Institution mehr auf die Bewältigung verschiedener globaler Herausforderungen – insbesondere den Klimawandel – auszurichten und somit auch ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Zwar bringt die «Evolution Roadmap» eine Erweiterung des Mandats der Weltbank mit sich, doch stellt sie im Wesentlichen eine Weiterentwicklung und Vertiefung des bestehenden «Maximize Finance for Development»-Ansatzes dar (dies obwohl der vielbemühte Slogan «Von Milliarden zu Billionen» heute selbst unter führenden Ökonominnen und Ökonomen der Weltbank als überholt oder gar irreführend bezeichnet wird).

Der (unsinnige) Traum lebt weiter

Zehn Jahre nach der Einführung des Slogans «Von Milliarden zu Billionen» – Philippe Valahu, Geschäftsführer der Private Infrastructure Development Group (PIDG), bezeichnete diesen kürzlich in der Financial Times als «gut gemeint, aber unsinnig» – fällt die Bilanz ernüchternd aus. Der erhoffte Durchbruch bei der Mobilisierung privater Finanzmittel zur Schliessung der wachsenden Finanzierungslücke (allein 4’000 Milliarden USD jährlich für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, SDGs, ohne die zusätzlichen Anforderungen der Klimafinanzierung) ist weitgehend ausgeblieben.

Die zentrale Idee, mit öffentlichen Geldern in grossem Stil privates Kapital anzuziehen – insbesondere von institutionellen Investoren – hat sich nicht erfüllt. Die (über-)optimistische Erwartung, dass Pensionsfonds und Versicherungen aus Industrieländern bereitwillig in Strassen, Krankenhäuser und andere dringend benötigte Infrastrukturprojekte in den ärmsten Ländern investieren würden, erwies sich als Illusion.

Zum Zeitpunkt der Einführung des Slogans ging man davon aus, dass jeder öffentlich eingesetzte Dollar zwei oder mehr Dollar an privatem Kapital mobilisieren könnte – eine Hebelwirkung (leverage ratio), die in der Praxis kaum je erreicht wird. Eine aktuelle Studie des ODI zeigt, dass im Jahr 2021 im Rahmen von konzessionären Mischfinanzierungen (blended finance) – also dem Einsatz von überwiegend durch multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) bereitgestellten öffentlichen Mitteln zu vergünstigten Konditionen – in Subsahara-Afrika pro Dollar lediglich etwa 59 Cent an privatem Kapital mobilisiert werden konnten; in anderen Regionen lag dieser Wert bei rund 70 Cent.

Multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (DFIs) stehen weiterhin im Zentrum dieser Mobilisierungsbemühungen. Bis 2023 gelang es ihnen gemeinsam, rund 88 Milliarden USD an privaten Finanzmitteln für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LICs und MICs) zu mobilisieren; davon entfielen 51 Milliarden USD auf die Weltbankgruppe (einschliesslich der beiden auf Privatsektorförderung ausgerichteten Institutionen IFC und MIGA), was etwa 60% des Gesamtbetrags ausmacht. Für Subsahara-Afrika wurden jedoch lediglich 20 Milliarden USD mobilisiert – und davon erreichte nur die Hälfte die ärmsten Länder (LICs). Zum Vergleich: Im selben Jahr erhielt die Region 62 Milliarden USD an öffentlichen Entwicklungsgeldern. Mehr als die Hälfte der bislang mobilisierten privaten Mittel floss zudem in nur zwei Sektoren: Banken- und Unternehmensdienstleistungen sowie Energie. Demgegenüber erhielten die Bereiche Bildung, Gesundheit und Bevölkerungsentwicklung zusammen weniger als ein Prozent der Gesamtsumme.

Trotz dieser ernüchternden Bilanz hält sich die Vorstellung, dass multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) signifikante Mengen privaten Kapitals für Entwicklungsprojekte «anlocken» könnten, hartnäckig. Für viele Geberländer und andere Akteure ist sie zur regelrechten idée fixe geworden. Und so lebt der Traum weiter: Im Rahmen der «Evolution Roadmap» wurde das Anspruchsniveau sogar noch deutlich angehoben.

Zwar räumte Ajay Banga, der aktuelle US-amerikanische Präsident der Weltbank, ein, dass die «Von Milliarden zu Billionen»-Formel unrealistisch sei, und Chefökonom Indermit Gill bezeichnete sie offen als «Fantasie». Dennoch experimentiert die Bank inzwischen mit neuen, zunehmend komplexen Finanzierungsmodellen – etwa der Bündelung von Krediten zu handelbaren Finanzprodukten, die anschliessend an private Investoren verkauft werden (ein Verfahren, das unter dem Begriff Verbriefung – securitization – bekannt ist). Ziel ist es, durch diese Strukturierung Kapital freizusetzen, um zusätzliche Kredite vergeben zu können.

Laufend werden neue Instrumente entwickelt und für ihr Potenzial, privates Kapital zu mobilisieren, gelobt. Der verstärkte Einsatz von Risikoteilungsmechanismen, etwa Garantien, innovativen Investitionsvehikeln oder Versicherungslösungen, soll Investitionen des Privatsektors anregen. Eines der jüngsten Produkte der Weltbank sind sogenannte «Outcome Bonds»: Diese sollen privates Kapital für Projekte in Entwicklungsländern mobilisieren, indem das Risiko für den Projekterfolg auf Investor:innen übertragen wird, welche wiederum belohnt werden, wenn die angestrebten Wirkungen tatsächlich eintreten.

Wird Klimafinanzierung privatisiert?

Im Rahmen der «Evolution Roadmap» hat die Weltbank ihre Zielsetzung erweitert: Zu den bisherigen Zielen – der Beseitigung extremer Armut und der Förderung gemeinsamen Wohlstands – kam das Versprechen hinzu, dies «auf einem lebenswerten Planeten» zu erreichen. In Übereinstimmung mit diesem neuen Selbstverständnis positioniert sich die Bank zunehmend als zentrale Akteurin bei der Umsetzung der internationalen Klimafinanzierung. In einer Stellungnahme im Vorfeld der COP29-Konferenz in Baku erklärte die Weltbank sich zum «mit Abstand grössten Anbieter von Klimafinanzierung für Entwicklungsländer». Im Jahr 2024 hat sie nach eigenen Angaben 42,6 Milliarden USD für Klimafinanzierung bereitgestellt; das entspricht 44% ihres gesamten Kreditvolumens. Trotz gravierender Probleme bei der Berechnung und Transparenz dieser Klimafinanzierung konzentriert sich dieser Text vor allem auf die Klimafinanzierung im Kontext der umfassenderen Privatisierungsstrategie der Weltbank.

Mit den wachsenden globalen Erwartungen an multilaterale Entwicklungsbanken, als zentrale Akteure der internationalen Klimafinanzierung zu agieren, rückt die dringend benötigte öffentliche Klimafinanzierung zunehmend in den Hintergrund. Eine aktuelle Analyse des Bretton Woods Project zeigt, dass die Klimafinanzierung der Weltbank eng mit ihrer allgemeinen Privatisierungsagenda verknüpft ist. Besonders deutlich wird dies im Rahmen des sogenannten Development Policy Financing (DPF) – einer Form flexibler Budgethilfe, die an konkrete politische Reformmassnahmen (sogenannte «Prior Actions») gekoppelt ist. Im Jahr 2023 entfielen 22% der Klimafinanzierung der auf ärmere Länder ausgerichteten Weltbank-Unterorganisationen IDA und IBRD auf solche DPF-Instrumente. Die überwiegende Mehrheit der geforderten Massnahmen zielte auf marktbasierte Reformen ab – darunter Mechanismen zur Risikoreduzierung für private Investor:innen oder die Abschaffung von verbraucherbasierten Subventionen auf fossile Energieträger, was insbesondere die ärmsten Bevölkerungsschichten hart trifft.

Hinzu kommt: Der Grossteil der Klimafinanzierung durch multilaterale Entwicklungsbanken erfolgt in Form von Krediten, nicht als Zuschüsse. Damit wächst die Verschuldung ohnehin schon stark verschuldeter Länder weiter. Im Jahr 2023 machten Kredite 89,9% der Klimafinanzierung von IDA und IBRD aus – also jener beiden Institutionen, die den Löwenanteil an der Klimafinanzierung der Weltbank stemmen. Dass diese Kredite, die selbstverständlich verzinst zurückgezahlt werden müssen, dennoch als Beitrag der Geberländer zur internationalen Klimafinanzierung gewertet werden, steht in krassem Widerspruch zum «Verursacherprinzip».

Evolution rückwärts

Die sogenannte «Evolution Roadmap» der Weltbank stellt daher keine radikale Neuausrichtung dar, sondern vielmehr eine Fortschreibung der bestehenden Privatisierungslogik – diesmal ergänzt um Klimafinanzierung. Doch selbst diese Mandatserweiterung steht nun unter Druck: Die neue US-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie eine Rückbesinnung auf das Kerngeschäft der Weltbank wünscht. Während sie zwar ihre grundsätzliche Unterstützung für Weltbank und IWF erneuerte, forderte US-Finanzminister Scott Bessent gleichzeitig eine Reform «ausufernder Programme». Die Bank solle sich wieder stärker auf «privatwirtschaftlich getriebenes, arbeitsplatzintensives Wachstum» konzentrieren und sich aus dem Sozial- und Klimabereich zurückziehen. Bessent betonte zudem, die Weltbank müsse «technologieneutral» agieren und vor allem auf die Bezahlbarkeit von Energieinvestitionen achten, was in der Praxis meist auf Investitionen in Gas und andere fossile Energieträger hinauslaufe.

Um die US-Administration nicht zu verärgern, ist die Weltbank inzwischen deutlich stiller in Bezug auf ihr Klimaengagement geworden. Auf Wunsch der USA hat sie kürzlich sogar ihr Moratorium für die Förderung von Kernenergie aufgehoben, und eine Abstimmung über die Wiedereinführung der Finanzierung der Förderung und Extraktion von Erdgas steht offenbar kurz bevor.

Ob es den USA gelingt, die Erweiterung des Weltbank-Mandats rückgängig zu machen und somit die «Paris-Kompatibilität» der Bank zu unterlaufen, oder ob die europäischen Direktoren diesen Kurs stoppen können, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sollte sich die Schweiz als Leiterin einer Stimmrechtsgruppe den progressiven Kräften innerhalb der Weltbank anschliessen.

Revolution vertagt

Während sich die internationale Entwicklungsgemeinschaft in Sevilla zur Debatte über die Zukunft der Entwicklungsfinanzierung versammelt, zeichnen sich erste Knackpunkte ab. Der bereits verabschiedete «Compromiso de Sevilla» weist erneut auf die gewaltige Finanzierungslücke von 4 Billionen USD jährlich hin, die es brauchen würde, um die SDGs bis 2030 zu erreichen. Zwar wird anerkannt, dass «private Investitionen die Erwartungen bisher nicht erfüllt haben und die Auswirkungen auf nachhaltige Entwicklung unzureichend waren», dennoch setzt das Dokument weiterhin auf eine verstärkte Mobilisierung privater Mittel über öffentliche Quellen – etwa durch die Ausweitung von Risikoteilungsmechanismen und «blended finance»-Instrumenten. Die multilateralen Entwicklungsbanken sollen dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Während die Suche nach immer neuen Finanzierungsinstrumenten und Lösungen weitergeht, um Projekte «bankable», also investorenfreundlich zu gestalten, beschleunigt sich parallel die Schuldenkrise, und die Rolle des öffentlichen Sektors als Hauptträger von Entwicklungs- und Klimafinanzierung wird weiter geschwächt.

Weltbank-Chefökonom Indermit Gill brachte es kürzlich auf den Punkt: «Seit 2022 haben private Gläubiger weltweit rund 141 Milliarden USD mehr an Schuldendienst von öffentlichen Kreditnehmern in Entwicklungsländern erhalten, als sie an neuen Finanzierungen ausgezahlt haben.» In mehreren afrikanischen Ländern fliesst heute mehr als die Hälfte der staatlichen Mittel in die Schuldentilgung. Gill räumt sogar ein, dass manche Länder Kredite der Weltbank – mit längerer Laufzeit – lediglich nutzen, um private Gläubiger zurückzuzahlen. Damit werden knappe Mittel von essenziellen Bereichen wie Gesundheit und Bildung abgezogen.

Zweifellos können und sollen private Investitionen eine Rolle bei der Finanzierung nachhaltiger Entwicklung und des Klimaschutzes spielen. Doch es ist höchste Zeit, sich von simplen Lösungsansätzen zu verabschieden und die tiefen strukturellen Ursachen der multiplen Krisen anzugehen. Dazu gehören neben einer weitreichenden Gouvernanzreform der Weltbank, welche die Entscheidungsmacht des Globalen Südens stärkt, auch umfassende Entschuldungsinitiativen, Investitionen in die heimische Einnahmengenerierung (domestic resource mobilisation) sowie eine gerechtere globale Steuerpolitik zur Bekämpfung wachsender Ungleichheiten weltweit. Sevilla wird wohl kaum der Ort sein, an dem die dringend notwendige Revolution beginnt – doch der Kampf geht weiter.

Artikel teilen

4. Internationale UNO-Entwicklungsfinanzierungskonferenz

FfD4-Konferenz in Sevilla: Ein Schritt zu einer gerechteren Welt?

04.07.2025, Entwicklungsfinanzierung

Vom 30. Juni bis 3. Juli fand in Sevilla die vierte internationale UNO-Entwicklungsfinanzierungskonferenz (FfD4) statt. Schon im Vorfeld hatten sich die Staaten auf eine ungenügende Schlusserklärung geeinigt. Antworten auf die unzähligen Krisen blieben aus: Der Norden kürzt seine Entwicklungsgelder und entzieht den Ländern des Globalen Südens weiterhin enorme Mittel, während letztere unter der Schuldenlast ächzen. Eine entschlossene Zivilgesellschaft forderte vor Ort Schritte gegen die wachsende Ungleichheit ein. Alliance Sud war mit dabei und gab laufend Einblick in die Debatten und Kämpfe in Sevilla.

Protestierende tragen ihre Forderungen am Abend vor Konferenzbeginn auf die brütend heissen Strassen Sevillas. © Marisol Ruiz / Society for International Development (SID)

Letzter Konferenztag:

«Wir erklären hier den entwicklungspolitischen Bankrott»

Die Antworten auf die dramatische Schuldensituation in vielen Ländern fallen im «Compromiso de Sevilla» fast so bitter aus wie eine andalusische Orangenkonfitüre. Am Side Event «Inclusive Multilateralism and International Debt Architecture» machte das die indische Ökonomin Jayati Ghosh – die übrigens die Sonderausgabe «Der neue Deal» des Alliance-Sud-Magazins «global» mit einem Vorwort unterstützte – schnell klar. 2025 sei einmal als Jahr des Schuldenerlasses geplant gewesen. Erfüllt hat sich das nicht. Praktisch sämtliche Anliegen der überschuldeten Länder des Südens fielen auf dem Weg zur Schlusserklärung der Konferenz unter den Tisch. Zuallererst jene Forderungen nach dem Aufbau einer UNO-Schuldenkonvention, die einen Rahmen für staatliche Entschuldung schaffen soll. Innerhalb dieses Rahmens sollten die Interessen der Schuldnerländer und jene der Gläubiger aus dem Norden (Staaten sowie private Kreditoren, Banken und Rohstoffhändler) gleichberechtigt vertreten sein. Diese Hauptforderung des Globalen Südens und der internationalen Zivilgesellschaft hat es vor allem dank der Zivilgesellschaft zwar bis nach Sevilla, aber nicht in die Schlusserklärung der Konferenz geschafft. So präsentieren sich dann einzelne an der Konferenz lancierte Projekte zur Schuldenfrage wie Zimmer ohne Haus: an sich gut bewohnbar, aber schwer zugänglich, nicht gut miteinander verbunden und ohne Dach. Und das trotz einer extrem dramatischen Lage: Nach Angaben der UNCTAD, der UNO-Agentur für Handel und Entwicklung, haben 68 Entwicklungsländer ernsthafte Schuldenprobleme. 61 Prozent der Schulden aller Entwicklungsländer bestehen gegenüber privaten Gläubigern. Die Zinssätze, die Entwicklungsländer bezahlen müssen, sind viel höher als in den USA und der EU. In 48 Ländern des Globalen Südens, in denen 3,3 Mia. Menschen leben, sind die Zinszahlungen höher als die Ausgaben für Bildung oder Gesundheit. Der Schuldenreport 2025 der deutschen NGO erlassjahr.de, deren politische Referentin Malina Stutz neben Ghosh auf dem Podium sass, enthält dazu dramatische Zahlen: Libanon gibt 88% seiner Staatseinnahmen für die Bedienung seiner Schulden aus, Angola 56% oder der Senegal 32%.

Jayati Gosh redet dem Westen in der Schuldenfrage ins Gewissen. © Alliance Sud

Ghosh formulierte fünf Punkte, die für eine gute Schuldenpolitik zentral wären:

- Verhandlungen über Schuldenerleichterungen bzw. -erlasse sollten zeitlich klar begrenzt sein und zwar auf drei bis sechs Monate und auf der Gleichbehandlung beider Seiten basieren.

- Während dieser Zeit braucht es ein Zahlungsmoratorium, das heisst der Schuldner zahlt dem Gläubiger weder Zinsen noch Schuldenanteile zurück.

- Schuldenerlasse dürfen nicht mehr für den Bailout privater Gläubiger eingesetzt werden. Das passiert, wenn staatliche Gläubiger die privaten auszahlen.

- Staaten sollten in Entschuldungsverfahren nicht mehr zu massiven Sparmassnahmen gezwungen werden, wie das heute unter den Regimen des Internationalen Währungsfonds (IWF) der Fall ist. Entschuldung sollte im Gegenteil mit starken wirtschaftlichen Wachstumsprogrammen verbunden werden.

- Überschuldeten Ländern muss der Zugang zum Kapitalmarkt erhalten werden. Dass ausgerechnet jene Länder, die sowieso schon massive Liquiditätsprobleme haben, ganz vom Markt ausgeschlossen werden, verschärft die extremen Ungleichheiten am Kapitalmarkt zusätzlich.

Penelope Hawkins, Ökonomin der UNCTAD, unterstützte die sehr tiefgreifenden Reformvorschläge Ghoshs zwar nicht explizit, stellte aber ein Projekt im Rahmen der «Sevilla Plattform for Action» (SPA) vor, das einen sogenannten «Borrowers Club» ins Leben rufen will. Denn ein festes Gremium, in dem die Schuldner-Länder versammelt sind und sich auf ein gemeinsames Handeln im Rahmen des multilateralen Schuldenmanagements des «Common Frameworks» des IWF verständigen können, fehlt bis heute. Der «Borrowers Club» wäre die Spiegelung des «Paris Club», in dem die Gläubiger-Länder versammelt sind, und würde die Interessensvertretung der Schuldner beim IWF stärken. «Bisher finden solche Schuldner-Treffen nur in Notsituationen statt. Die Frage ist, wie wir solche Foren verstetigen können», so Hawkins. Das bleibt nach Sevilla in der Tat unklar. So wurde Hawkins drastisch: «Wir erklären hier den entwicklungspolitischen Bankrott: Im Unterschied zur Addis Abeba Action Agenda von 2015 werden die ärmsten Länder in der Schlusserklärung mit keinem Wort erwähnt. Wir haben keinen eigentlichen Umschuldungs-Mechanismus, aber trotzdem erhalten alle Gläubiger ihr Geld zurück.» Die Folgen seien extrem. «Wir können uns nur näherkommen, wenn wir den «Borrowers-Club» ins Leben rufen.»

Dass die Bemühungen des Globalen Südens und der internationalen Zivilgesellschaft, endlich Auswege aus der Schuldenfalle zu definieren, auch nach FfD4 auf massive Gegenwehr stossen werden, machten Aussagen von Robert Plachta, Leiter des Referats «Schuldenumstrukturierung und Pariser Club» im deutschen Finanzministerium, deutlich. Immerhin haben sich in diesem Jahr Gläubiger mit Sambia und mit Ghana auf eine Umstrukturierung der Schulden dieser beiden Länder geeinigt. Diese Einigungen bräuchten tatsächlich sehr viel – in den Augen von Jayati Ghosh zu viel – Zeit. Das liegt vor allem auch an privaten Gläubigern – in der Schweiz zum Beispiel prominent die Grossbank UBS oder der Rohstoffhändler Glencore. Plachta schloss vorerst mit einer Aussage, die man auch als Drohung verstehen konnte: «Wir Gläubiger müssen unser Geld zurückkriegen. Tun wir das nicht, hat das Konsequenzen. Es wird dann ganz einfach weniger geliehen.»

Das wiederum rief erneut Ghosh auf den Plan: Recherchen von erlassjahr.de-Referentin Malina Stutz würden zeigen, dass der Gewinn von privaten Gläubigern aus ihren Kreditgeschäften viel höher sei als das, was sie tatsächlich investierten. Unter dem Strich würden private Gläubiger von der finanziellen Not überschuldeter Länder profitieren. Was sie von Deutschland erwarte, sagte Ghosh und richtete sich direkt an Robert Plachta, sei, dass die heute grösste Volkswirtschaft der Welt anderen Ländern das zugestehe, was 1954 Deutschland ermöglicht wurde: dank einem umfassenden Schuldenerlass und aus einer extrem misslichen Situation heraus zu wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prosperität zurückzufinden. Plachta war ob dieses historischen Vergleiches ganz offensichtlich not amused.

Dann wurde der ghanaische Gewerkschafts-Ökonom Hod Anyigba von der «International Trade Union Confederation Africa» (ITUC-Africa) grundsätzlich: «Waren sie schon einmal dabei, wenn eine Mutter zu einer Bank geht, um ihr Dach reparieren zu können? Das Machtungleichgewicht ist extrem. Es ist an der Zeit, dass die Arbeiter:innen die Verantwortung für diese Dinge übernehmen. Was ist aus der Idee des Entwicklungsstaates geworden? Würde, Rechte, gutes Leben, wo sind diese Ideen hin? Was ich höre, wenn ich mit Gläubigern spreche, ist nur Profit, Profit, Profit. Bruder Robert [Plachta] muss zurück ans Zeichenbrett!» Jedes Haus habe eine Architektur, etwas völlig Selbstverständliches. Weshalb habe das Finanzsystem keine, fragte Anyigba und rief zu mehr Fantasie in der internationalen Finanzpolitik auf: «Weshalb dominieren immer noch die neoliberalen Dogmen? Denkt mal über heterodoxe Vorschläge nach!»

Diese Architektur des internationalen Finanzsystems könnte unter anderem im Rahmen einer UNO-Schuldenkonvention entwickelt werden. Das machte Malina Stutz von erlassjahr.de nochmals deutlich: «Das Thema der Inklusion ist wirklich zentral: Was wir mit Inklusivität meinen, ist, dass die Schuldner-Länder nicht einfach zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen werden sollen, wo sie ein bisschen mitreden dürfen. Was wir wollen, ist ein Entscheidungsgremium, in dem sie gleichberechtigt sind.» Das wäre wohl die Voraussetzung dafür, dass – wie Malina Stutz betont – auch im Bereich der Staatsverschuldung das normal würde, was in gewöhnlichen Kreditverhältnissen schon immer normal war: Schuldenerlasse sind Teil jeder Kreditbeziehung.

Zum Schluss konterte Ghosh die Drohung Plachtas noch mit einer Warnung an «den Westen»: «Ich glaube nicht, dass die G7-Staaten begreifen, wie viel Glaubwürdigkeit sie in den letzten Jahren verloren haben: Pandemie, Impfstoffpatente, Rohstoffförderung: In all diesen Bereichen kam der Westen dem Süden nicht entgegen. Aber die EU braucht auch Freunde», und spielte damit auf die durch Trump stark gestörten transatlantischen Beziehungen an. «Wir haben es mit einer echten mangelnden Erkenntnis über die eigenen Interessen zu tun. Wenn sich der Westen nicht bewegt, wird die Welt Ihnen Dinge aufbürden, die Sie nicht mögen werden, aber ich werde das dann ausnahmsweise mal bejubeln.»

Donnerstag, 3. Juli

Nicht im SPA, sondern drauf: Steuern für Superreiche

Die Schweiz hat gerade ein Staatsoberhaupt, das auch die Finanzministerin ist. Auch Spaniens Vizepräsidentin María Jesús Montero ist die Finanzministerin. Damit hören die Ähnlichkeiten dann aber ganz schnell auf. So eröffnet Montero ein hochkarätig besetztes Panel zur Besteuerung der Superreichen mit dem Grundsätzlichen: Gerechte und progressive Steuersysteme sind die Basis für Demokratie, den Sozialstaat und Chancengleichheit. Egalitärere Staaten sind nicht nur demokratischer, sondern selbst die psychische Gesundheit der Menschen ist dort besser.

Spanien hat gemeinsam mit Brasilien, das damals den Vorsitz der G20 innehatte, im November 2024 in Rio de Janeiro die Besteuerung der Superreichen auf die Agenda gesetzt. Die Veranstaltung in Sevilla findet im Rahmen der Sevilla Platform for Action (mit der etwas verwirrenden Abkürzung «SPA») statt. Mit diesen, jeweils von einer Gruppe von Staaten unterstützten Initiativen, soll die Umsetzung der Schlusserklärung von Sevilla vorangetrieben werden.

Ökonom Joseph Stiglitz, Senegals Ex-Premierministerin Aminata Touré und Susana Ruiz (Oxfam International) (v.l.n.r.), finden am FfD4 klare Worte für Steuervermeider und von ihnen angerichtete Schäden. © Alliance Sud

Joseph Stiglitz, Wirtschaftsnobelpreisträger, Harvard Professor und Doyen der intelligenten Globalisierungskritik beginnt mit der Aktualität: «Die USA zahlen gerade den Preis für Ungleichheit, deshalb erleben wir die Vereinnahmung durch die Tech-Oligarchie. Trump will seine Steuersenkungen für diese Oligarchie globalisieren. Es ist herzzerreissend, dass die G7 bei der Anwendung der OECD-Mindeststeuer auf US-Konzerne nachgegeben hat. In einer Stunde wurde das Ergebnis von 14 Jahren Verhandlungen zerstört.» In Richtung Spanien erinnert er daran, dass die Mehrheit der europäischen Länder in der G7 nicht mit am Tisch sitzt. Innerhalb der EU könnte also noch Druck ausgeübt werden.

Ebenfalls eingeknickt ist Kanada, das seine Steuer auf digitale Dienstleistungen fallen gelassen hat. «Das ist der erste Schritt auf dem Weg, der 51. Staat der USA zu werden», scherzt Stiglitz. «Digitale Unternehmen haben ihr Geld durch Steuerhinterziehung verdient, indem sie ihre Werbeeinnahmen in Irland verbuchen. Weil die dortigen Tochtergesellschaften aus dem Silicon Valley kontrolliert werden, bezahlen sie so gut wie keine Steuern», erklärt Stiglitz. «Die Instrumente zur Zerstörung von Demokratie und Multilateralismus sind Drohung und Angst. Aber die Welt kann nicht als Geisel genommen werden, eine Koalition der Willigen ist möglich. Die UNO-Steuerkonvention ist der Beweis, dass es auch Fortschritte im Steuerbereich gibt.»

Aminata Touré, Ex-Premierministerin von Senegal, holt aus: «Bei den Steuern zeigt sich ein Kontinuum der Ungerechtigkeit, unter der Afrika seit Jahrhunderten leidet. Wir würden gerne alles das besteuern, was unseren Ländern genommen wurde. Wir haben Schulden wegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Schulden, die viermal so teuer sind, wie diejenigen der Europäischen Länder. Warum? Weil wir in den Augen der Investoren ein hohes Länderrisiko haben. Und warum ist das Risiko hoch? Weil europäische Multis unsere Rohstoffe ausbeuten und keine Steuern zahlen. So fehlt das Geld, um die hohen Zinsen auf den Auslandsschulden zu bezahlen. Wir haben keine andere Wahl, als resilient zu sein und uns zu wehren. Deswegen hat sich die Afrikanische Union so stark für eine verbindliche UNO-Steuerkonvention eingesetzt. Wir wollen eine faire Verteilung des Rechts zur Besteuerung. Steuern sollen dort bezahlt werden, wo der Reichtum entsteht. Das ist deshalb schwer zu erklären, weil es so einfach ist. Jedes Schulkind versteht das: Je reicher, desto mehr Steuern.» Touré kritisiert die Absurdität der «Tax Holidays», die Rohstoffkonzernen gewährt werden und meint damit die jahrelangen Steuerbefreiungen der Konzerne. «Das kann dazu führen, dass Bergbaufirmen dann anfangen müssten zu zahlen, wenn die Mine erschöpft ist.»

Vítor Gaspar, der Direktor des Fiscal Affairs Department des Internationalen Währungsfonds (IWF) ergänzt, dass die Vereinfachung der Steuersysteme ebenfalls nötig ist, denn: «Komplexität ist der beste Freund der Steuerhinterzieher und Steuervermeider.» Oftmals, sei die Komplexität bewusst genau dafür geschaffen worden.

Joseph Stiglitz bilanziert: «Um herauszufinden, warum man die Superreichen besteuern muss, braucht man keinen Nobelpreis. Wir haben die Steueroasen geschaffen. Wir hätten sie regulieren können, doch wir haben ihre Existenz zugelassen. Sie existieren, weil sie für die Superreichen interessant sind. Wir brauchen globale Normen, wir brauchen globale Regeln. Die Aktionsplattform enthält die Schritte, die nötig sind, um Steuerhinterziehung zu erschweren.» Und Aminata Touré ergänzt: «Die UNO-Steuerkonvention ist ein perfektes Beispiel für Multilateralismus: Es geht um eine Win-Win-Situation für beide Seiten, nicht darum, dass ich superreich bin und du arm bleibst.»

Mittwoch, 2. Juli

Wer bezahlt für die Domestic Resource Mobilization?

Ein zentraler Pfeiler des «Compromiso de Sevilla» ist Domestic Resource Mobilization (DRM) mit dem Ziel, dass vor allem Länder des Globalen Südens mehr Steuereinnahmen generieren, um ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von ausländischen Direktinvestitionen von multinationalen Konzernen und Entwicklungsgelder der Staaten des Nordens zu reduzieren und ihre Wirtschaft und Gesellschaft von innen heraus zu entwickeln. Darüber waren sich die Panelist:innen am Side Event «Illicit Financial Flows, Fiscal Space and Fair Taxation: Advancing Africa-Europe Cooperation for a Unified Measurement and Reform Agenda Illicit Financial Flows» einig. Ein paar Haken gibt es allerdings auch bei DRM. Das zeigten im «Palacio de Congresso» verschiedene «Side-Events».

Vertreter:innen aus Lateinamerika an einer zivilgesellschaftlichen Protestaktion im FfD4 Konferenzgebäude.

© Alliance Sud

- Chennai Mukumba, die Direktorin des Tax Justice Network Africa (TJNA) betonte, dass es zuerst darum gehen müsse, die Abflüsse von Konzerngewinnen und privaten Vermögen aus Ländern des Südens zu stoppen, bevor neue Steuern in diesen Ländern selbst eingeführt werden: «Wir sollten die Steuern einziehen, die es eigentlich schon gibt, bevor wir neue erschaffen.» Bei diesem Vorhaben setzt das TJNA ganz auf die UNO-Steuerkonvention. Die Verhandlungen über deren Ausgestaltung gehen im August im UNO-Hauptquartier in New York in eine neue Runde.

- Steuern sind nicht per se sozial. Es geht nicht nur darum, wie viel Staaten damit einnehmen, sondern auch darum, wer sie bezahlt: Mit der Einführung einer Mehrwertsteuer beispielsweise – die der internationale Währungsfonds, die OECD oder die Weltbank armen Ländern gerne empfehlen – zahlen die Mittelschicht und Arme im Verhältnis viel mehr Steuern als Reiche, weil sie auch konsumieren müssen. Gleichzeitig ist sie auch für schlecht ausgestatte Steuerbehörden verhältnismässig einfach durchzusetzen. Bei der Vermögenssteuer verhält es sich umgekehrt: Hier zahlen die Reichen, ihre Umsetzung ist aber sehr kompliziert, da Vermögen im heutigen Finanzsystem praktisch schrankenlos um die Welt geschickt werden können, so dass sie nur dort sichtbar werden, wo die Vermögenden dafür keine oder möglichst wenig Steuern bezahlen müssen. Wenig überraschend wurde in diesem Kontext denn auch die Schweiz als schlechtes Beispiel erwähnt. In New York bietet sich ihr die (auf Grund der steuerpolitischen Ausrichtung der Schweiz leider nur theoretische) Chance, mit einer Unterstützung von global verbindlichen Regeln für Steuertransparenz und gegen -hinterziehung.

Dass der Kampf gegen die Steuerhinterziehung von Superreichen mit den OECD-Reformen der letzten 15 Jahre noch lange nicht gewonnen ist, betonte auch Giulia Mascagni, die Direktorin des «International Centre for Tax and Development»: «Vom automatischen Informationsaustausch von Bankkundendaten (AIA) zwischen den Ländern profitierte vor allem der Globale Norden.» Als Lösung dieses globalen Ungleichgewichts bei der Steuertransparenz plädierte Mascagni für mehr «Capacity Building», also für mehr Unterstützung der Steuerbehörden im Globalen Süden beim Aufbau entsprechender Infrastruktur und Expertise. Allerdings betonen Steuerexpert:innen aus diesen Ländern mittlerweile mantra mässig, dass man sich nicht aus global unfairen Steuerregeln herausrüsten kann. Für wen ein System zu den eigenen Ungunsten ausfällt, wird es sich nicht dadurch verändern, dass man es bis ins letzte Detail durchschaut. Insofern stimmte zuversichtlich, was der Vertreter des deutschen Finanzministeriums betonte: «Wenn Entwicklungshilfegelder immer spärlicher fliessen, braucht es umso mehr entschlossene Massnahmen gegen unlautere Finanzflüsse, dafür setzte sich die deutsche Regierung schon lange ein: Konzerne und Superreiche müssen ihren fairen Anteil an den globalen Steuerkuchen leisten.» Allerdings – und das ist der letzte Haken in dieser Geschichte – versprechen deutsche Regierungsvertreter im Ausland gerne Dinge, die sie zu Hause nicht halten können, daran muss auch der Wechsel vom rechtslibertären Ex-Finanzminister Lindner zum Rechtssozialdemokraten Klingbeil nicht unbedingt etwas ändern. Auch deshalb betonte wohl der Vertreter der Afrikanischen Union zum Schluss nochmals: «Wir brauchen unbedingt eine UNO-Steuerkonvention». Denn dort haben im Gegensatz zur OECD die Südländer eine Mehrheit. So spielt es nicht gross eine Rolle, ob die Deutschen dort ihr andalusisches oder ihr Berliner Gesicht zeigen.

Mittwoch, 2. Juli: Das ewige «Mehr desselben»

«Accelerating the Shift and Private Climate Investment at Scale – Catalytic Pathways to Scale Private Investment – Financing the Missing Middle – Unlocking Ecosystems for Inclusive Private Sector Growth – Impact Investing, from Pioneering Innovations to Scalable Solutions – The Timbuktoo Initiative: Building the Future of Engagement with the Private Sector – Unlocking Blended Finance – Global Partnerships for Unlocking Private Capital – Originate to Share Models to Crowd in Private Capital».

Auch an der FfD4 ist De-Risking überall, diese Liste der Keywords der De-Risking-Agenda ist lediglich eine Auswahl und stammt nur vom Vormittag des 2. Juli. Und es handelt sich um offizielle Side-Events, nicht etwa um Veranstaltungen am Business-Forum. Doch es gibt auch eine Veranstaltung der Zivilgesellschaft mit Daniela Gabor, Ökonomin und Mitglied der UNO-Expertengruppe zu Financing for Development, die sich kritisch mit dieser Agenda auseinandersetzt.

Die Ökonomin Daniela Gabor (rechts) spricht in Sevilla über uneingelöste Versprechungen des Privatsektors.

© Alliance Sud

Gabor erinnert zu Beginn daran, dass Public Private Partnerships und De-Risking schon zentrale Pfeiler der «billions to trillons»-Agenda waren. Die Weltbank lancierte diese 2015, um die Addis Abeba Action Agenda (das Ergebnis der 3. UN Financing for Development-Konferenz) umzusetzen und die Erreichung der SDGs zu finanzieren. Wie eigentlich hätten aus den Billions die Trillions werden sollen? Obwohl es ein Weltbank-Slogan war, ging es nicht nur um die multilateralen Entwicklungsbanken, sondern auch um ein Projekt, den De-Risking State im Globalen Süden zu schaffen. Und es ging und geht darum, steuerfinanzierte IZA-Gelder aus dem Globalen Norden zu verwenden, um für grosse Investoren wie Blackrock oder Pensionsfonds «investable projects» zu schaffen. Also konkret, Risiken zu übernehmen, damit diese attraktive «risk-adjusted returns» für ihre Investitionen in Wasser, Strassen oder Energieprojekte erhalten.

Das hat definitiv nicht funktioniert, die Trillions sind ausgeblieben. Dennoch sind dieselben Konzepte in Sevilla mehr als dominant und auch die DEZA singt die De-Risking-Hymnen immer lauter – das SECO sowieso. Es hat, so Gabor, nicht deshalb nicht funktioniert, weil es zu wenig Geld von den multilateralen Entwicklungsbanken, dem «Global Gateway Project» der EU oder der Biden-Regierung für De-Risking gegeben hätte. Es klappte nicht, weil auch mit steuerfinanzierten Subventionen aus dem Globalen Norden die so finanzierten Grossprojekte für die Länder des Globalen Südens immer noch viel zu teuer waren.

Gabor gibt ein konkretes Beispiel, das Lake Turkana Wind Farm Project in Kenia, das die Biden-Administration begeistert vorangetrieben hatte. Der Leiter des National Economic Council, Brian Deese, war von BlackRock zur Regierung gewechselt, wo er 2018 eine neue Klimafinanzierungspartnerschaft zwischen BlackRock, den Regierungen von Frankreich und Deutschland, der Hewlett Foundation und dem Grantham Environmental Trust beaufsichtigte. Der CFP Fund war ein «Blended Finance»-Vehikel, für das Regierungen und Philanthrop:innen BlackRock 100 Mio. USD zur Verfügung stellten, um Klimainvestitionen im Globalen Süden zu mobilisieren, insbesondere die Mehrheitsbeteiligung am Lake-Turkana-Projekt. Doch die Abnahmeverträge mit garantierten Preisen überforderten den kenianischen Staat. Dessen Grosszügigkeit gegenüber der Wall Street war schliesslich so umstritten, dass sich die Regierung gezwungen sah, ein Moratorium für Stromabnahmevereinbarungen zu verhängen. Selbst lokale Industrieverbände beschwerten sich, dass die hohen Energiekosten die Bemühungen für eine grüne Industrialisierung untergraben.

(Klammerbemerkung: Inzwischen gibt es die «small is beautiful»-Version von De-Risking, bei der Investitionen mit «Impact» zur Umsetzung einzelner SDGs gefördert werden sollen, nicht nur Grossprojekte im Bereich der Infrastruktur. Diese sollen direkt «beneficiaries» (Begünstigte) im Globalen Süden erreichen. Allerdings müssen die Begünstigten z.B. für erneuerbare Energien auch bezahlen, denn irgendwoher müssen die Renditen ja kommen. Die «beneficiaries» sind trotz der IZA-Terminologie also in Wahrheit einfach Kund:innen und Kreditnehmende. Es ist diese Version der De-Risking-Agenda, die auch von der Schweiz vorangetrieben wird.)

Daniela Gabor betont, dass der anhaltende De-Risking Hype auch deswegen sehr gefährlich ist, weil er die wichtigste Erkenntnis seit 2008 nicht zur Kenntnis nimmt. Diejenige nämlich, dass das staatlich gelenkte chinesische Modell der Entwicklung spektakulär erfolgreich war, während die Rezepte des ultraliberalen Washington Consensus kolossal gescheitert sind. Zum Erfolgsrezept eines Entwicklungsstaates, der auch für Afrika entscheidend ist, gehört, dass das private Kapital diszipliniert werden muss, d.h. es muss sich an die staatlichen Pläne und Prioritäten halten. Es braucht dazu Überzeugungskraft und staatliche Ressourcen und Personal, also Bürokrat:innen und Technokrat:innen. Diszipliniert werden, kann das ausländische ferne und übermächtige Kapital aber kaum und der De-Risking Staat ist ein geschwächter Staat, kein Entwicklungsstaat.

Daniela Gabor schliesst etwas resigniert. Sie kann nicht verstehen, warum die De-Risking-Agenda in Sevilla noch mehr Getöse verursacht als in Addis Abeba. Und dies nicht nur im Business Forum, sondern überall. Und dies zunehmend auch bei Uno-Organisationen wie Unctad. Die Anhänger:innen der De-Risking-Agenda «scheitern aufwärts», mit vielfältigeren Begriffen (siehe oben), diskursiv angepassten Rezepten und neuen Versprechen wird die gescheiterte Agenda immer weiter vorangetrieben. «Why do they always win?» bleibt im Raum schweben.

Also, dann halt over to the winners, zum Side Event von Morgan Stanley und der Boston Consulting Group; der Titel klingt ja vielversprechend: «Changes to the development financing landscape: facts and perspectives in a reordered world». Doch – huch – «Invitation Only», klar doch, wer die Welt neu ordnet, macht das lieber hinter verschlossenen Türen.

Dienstag, 1. Juli: Perlen aus dem Pazifik

Im allgemeinen Wahnsinn einer Konferenz mit Hunderten von Plenaries, Multi-Stakeholder Roundtables, Initiative Announcements, Special Events, Side Events und einem International Business Forum gibt es manchmal auch Perlen zu finden. Zum Beispiel einen Side Event zum Thema «Entwicklungsfinanzierung neu denken» mit Teilnehmenden aus der Gruppe der Small Island Developing States (SIDS) aus dem Pazifikraum und der Karibik.

Einsetzen von Mangrovensetzlingen an Kiribatis Küste. Auf Pazifikinseln sichern sie erodierende Lebensräume.

© Keystone/LAIF/Barbara Dombrowski

Sie diskutieren die Development Bank for Resilient Prosperity (DBRP) oder schöner die «Nature Bank», eine Initiative der Inselstaaten, die 2023 lanciert wurde. Im Vergleich zum polierten Diskurs rund um «Mobilizing Private Resources», «Blending» und «De-Risking» gibt es hier Unerhörtes zu hören.

Hyginus Leon, der Executive Director der DBRP wird grundsätzlich: «Wir wiederholen an dieser Konferenz immer wieder die Rezepte, die uns in die Vielfachkrise gebracht haben. Das ist ein Zeichen von Wahnsinn. Wir sind von der Idee ausgegangen, dass die Welt über unendliche Ressourcen verfügt. Aber die Natur ist endlich. Man kann Probleme nicht lösen, ohne darüber nachzudenken, woher sie kommen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel.»

Weiter sagt Leon: «Folglich geht es nicht nur um eine Bank, vielmehr geht es hier um eine Bewegung zur Rettung der Zivilisation.» Zentral sei der Übergang von grauen produzierten Vermögenswerten zu naturbasierten Lösungen, was nicht nur dem Planeten zugutekomme, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sei. «Mangroven haben denselben Wert wie Strassen und Wälder denselben Wert wie Holz. Betrachten wir die Natur als Vermögenswert, so können wir mehr Erträge und mehr Geld für kleine Inselstaaten und am wenigsten entwickelte Länder erreichen», sagt Leon.

Aber was sollen denn nun die naturbasierten Erträge sein? Einige Beispiele, die in karibischen und pazifischen Ländern auch dank geschützten Meeresgebieten bereits existieren: Die Ernte und Verarbeitung von Seegras, Ökotourismus, nachhaltige Fischerei, die Gewinnung von Nahrungsmitteln und pharmazeutische Produkte.

Es gibt auf der Welt über 500 Entwicklungsbanken, zum grössten Teil nationale oder subnationale Banken. Warum braucht es also noch eine neue Bank? Adama Marinko von Finance in Common sagt dazu: «Wir brauchen eine Bank, die ganz neu konzipiert ist und sich nicht nur aus dem Bestehenden entwickelt. Natürlich wäre auch hier die Schaffung von Arbeitsplätzen zentral, aber es geht auch um eine neue globale Solidarität durch die Schaffung von Resilienz.»

Die Unterschiede zwischen der Nature Bank, der Weltbank und den multilateralen Entwicklungsbanken seien gross, denn deren Sichtweise «basiert immer auf Risiken, niemals auf Chancen. Deshalb verliert der globale Süden und ganz besonders SIDS und die Least Developed Countries (LDCs), weil ihre Risiken so hoch eingeschätzt werden», sagt Ritu Bharadwaj vom International Institute for Environment and Development.

Die Development Bank for Resilient Prosperity hat ein ganz anderes Konzept von Risiken. Es geht nicht um die Risiken für Investoren, sondern um die Risiken für Menschen. Hier braucht es ein «De-Risking». «Unser Mass für Risiken ist Resilienz. Es geht um Wohlstand und Wohlergehen für Menschen und Volkswirtschaften, um Gemeinschaften und den Planeten», betont auch Leon von der DPRB. «Wir müssen Resilienz, Wiederherstellung und Gerechtigkeit finanzieren – die Welt ist bereit für etwas Neues», ergänzt Sergio Fernandes de Cordova von der Public Foundation.

Der Side Event endet mit der Zuversicht, dass die Nature Bank von einer Idee zu einem Umsetzungsinstrument des Compromiso de Sevilla wird. Das wäre auf jeden Fall ein grosser Erfolg für kleine Inselstaaten.

Montag, 1. Juli: Konferenzbeginn