Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Interview

03.10.2023, Internationale Zusammenarbeit

Fragile Staatlichkeit ist eines der grössten Hindernisse für eine wirkungsvolle und nachhaltige Armutsbekämpfung. Ein Interview über Chancen und Grenzen der internationalen Zusammenarbeit (IZA) in fragilen Kontexten mit Professor Christoph Zürcher.

Christoph Zürcher ist Professor an der Graduate School of Public and International Affairs an der Universität Ottawa, Kanada. Der Politikwissenschaftler forscht und unterrichtet zu Friedensförderung, internationalen Beziehungen sowie internationale Zusammenarbeit mit regionalem Schwerpunkt auf die ehemalige Sowjetunion, insbesondere auf Russland, dem Kaukasus und Zentralasien. In seiner jüngsten Arbeit hat er sich hauptsächlich mit der Wirkungsmessung der internationalen Zusammenarbeit in fragilen Kontexten beschäftigt.

© Daniel Rihs

Herr Zürcher, was bedeutet es, in einem fragilen Kontext zu leben?

Als ich 2017 für meine Forschungsarbeit in Afghanistan war, stand mein Leben als Aussenseiter im krassen Kontrast zur Lebensrealität der Bevölkerung. Ich wurde in einem panzergeschützten SUV herumgefahren, hatte fast keinen Zugang zur lokalen Bevölkerung und stand im besten Fall im Austausch mit der Politik. Der Alltag der Menschen vor Ort ist von Armut, Gewalt, der Angst vor Willkür und Korruption geprägt. Deshalb sind auch der Zeithorizont und damit die Planungsmöglichkeiten der Menschen sehr kurz. Die Frage, was in der nächsten Saison auf dem Acker angebaut werden soll oder ob die Kinder zur Schule gehen sollen, kann in fragilen Kontexten wegen der allgemeinen Unsicherheit kaum beantwortet werden.

Sie haben vor einigen Monaten eine Studie zur Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit in fragilen Staaten durchgeführt. Was hat sie am meisten überrascht?

Die zentrale Erkenntnis, dass es die internationale Zusammenarbeit nicht geschafft hat, fragile Länder zu transformieren, hat mich nicht überrascht. Sie deckt sich mit den Ergebnissen von zahlreichen weiteren Studien. Hingegen überrascht mich die Rezeption der Studienresultate – ich habe diese inzwischen oft präsentiert − immer wieder. Jedes Mal, wenn ich die Studie vorstelle, gibt es Personen im Raum, die deren Evidenz bestreiten und auf einzelne Projekte verweisen, die durchaus erfolgreich waren. Das ist nachvollziehbar, denn unsere Resultate rütteln stark an der Wirkungsvorstellung ihrer jahrelangen Arbeit. Aber die Immunität gegenüber Evidenz ist doch erstaunlich gross.

Sie kritisieren, dass es die internationale Zusammenarbeit nicht geschafft hat, fragile Länder zu transformieren. Liegt dieses «Scheitern» nicht einfach an der zu ambitionierten Zielsetzung?

Die Idee, dass wir ein Land wie Afghanistan mit Instrumenten der internationalen Zusammenarbeit in ein Dänemark verwandeln können, ist naiv. Das Hauptproblem liegt darin, dass wir das nach 20 Jahren Tätigkeit in Afghanistan wussten und dennoch weitermachten wie bisher. Ich wünsche mir eine ehrliche Diskussion darüber, was die IZA in welchen Kontexten bewirken kann und was nicht. Wir dürfen Fehler machen, aber wir müssen auch die notwendigen Schlussfolgerungen daraus ziehen.

Und was sagt die Wissenschaft dazu?

Unsere Studie hat gezeigt, dass Investitionen in Bildung, Gesundheit und ländliche Entwicklung, beispielsweise die Unterstützung landwirtschaftlicher Strukturen, durchaus erfolgreich sind und bei der lokalen Bevölkerung ankommen. Jedoch hat sich auch gezeigt, dass die erzielten Fortschritte aufgrund der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage innerhalb kurzer Zeit wieder zunichte gemacht werden können. Was aber nicht bedeutet, dass keine Unterstützung geleistet werden soll.

Sie rufen dazu auf, eine ehrliche Diskussion über neue Strategien in fragilen Kontexten zu führen, die mit der Erkenntnis beginnt, dass IZA kein wirksames Instrument ist, um einen fragilen Staat zu stabilisieren. Was sind wirksamere Instrumente?

Es geht im Kern darum zu verstehen, welche Instrumente in welchem Kontext funktionieren und welche nicht. Ich finde es moralisch vertretbar zu sagen, dass wir in fragilen Kontexten keine Projekte zu Demokratisierung und guter Regierungsführung machen und stattdessen die Ressourcen in humanitäre Hilfe und Resilienzförderung investieren. Projekte, die sich an den Menschen orientieren und nicht die grosse Transformation des Landes anstreben, wirken.

Konnten Sie in ihrer Studie Unterschiede bei den verschiedenen Geberländern identifizieren?

Dies war nicht Gegenstand unserer Studie. Aber ich habe die Vermutung, dass kleinere, neutrale Geber weniger politische Interessen mit ihrer IZA verfolgen und zudem bescheidener sind. Die DEZA beispielweise strebt in fragilen Kontexten die Linderung von Not und menschlichem Leid, die Stärkung der Resilienz, den Schutz der Menschenrechte und Friedensförderung an. Das finde ich einen realistischen Anspruch an das, was mit der internationalen Zusammenarbeit erreicht werden kann. Denn die Stabilisierung eines Landes ist ein politischer Prozess und kann nicht allein durch klassische IZA herbeigeführt werden.

Welche Bedeutung hat die direkte Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft für die IZA in fragilen Staaten?

Die direkte Zusammenarbeit mit der Regierung ist in fragilen Staaten oftmals nicht angebracht oder nicht zweckmässig. Deshalb kann die Zusammenarbeit mit lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen und vor allem lokalen Gemeinschaften besonders wichtig sein. Auch wenn solche Programme selten zu mehr Sicherheit oder mehr Legitimität der Regierung führen, so tragen sie oft auch in diesen schwierigen Kontexten zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen bei.

Immer wieder hören wir die Kritik, dass Entwicklungsgelder in autoritären Staaten die Regime stützen und länger an der Macht halten. Was ist der wissenschaftliche Befund hierzu?

Bei dieser Kritik muss unbedingt differenziert werden, welche IZA geleistet wird. Klar, im Fall von direkter Budgethilfe ist diese Kritik durchaus berechtigt. Jedoch sehen viele Geberländer von Budgethilfe in autoritären und fragilen Ländern ab. In anderen Bereichen ist der Zusammenhang nicht ersichtlich. Ich sehe keine Evidenz dafür, dass autoritäre Regimes durch humanitäre Hilfe und Resilienz-Projekte gestützt werden. Es gibt keinen erwiesenen Zusammenhang zwischen Regimestabilität und der Anzahl Menschen, die verhungern. Und selbst wenn es den Zusammenhang gäbe, wäre der moralische Imperativ, den Menschen zu helfen.

In Ländern wie Afghanistan, wo die humanitäre Lage derzeit katastrophal ist, ziehen sich immer mehr Organisationen zurück. Angenommen Sie könnten dort das Länderprogramm einer Entwicklungsagentur gestalten: Wie würden Sie das Geld investieren, um möglichst viel Wirkung zu erzielen?

Prinzipiell würde ich mit viel Bescheidenheit an die Sache herangehen, mich an den Menschen im Land orientieren und lokal abgestützte Programme planen. Ich würde prioritär in kleinere Infrastrukturprojekte, den Aufbau von Resilienz, in humanitäre Hilfe, Gesundheits- und Bildungsprojekte sowie Informations- und Medienförderung investieren. Ich würde früh ankündigen, dass ich langfristig vor Ort bin, und würde die Projekte partizipativ umsetzen. Langfristig, hartnäckig, klein, an den Menschen orientiert, ohne transformativen Anspruch. Zudem muss immer wieder evaluiert werden, ob die Projekte und Programme noch zu den Rahmenbedingungen passen oder ob beispielsweise doch mehr mit der Regierung zusammengearbeitet werden kann als zuvor. Langfristige Partnerschaften und Flexibilität in der Umsetzung sollen im Zentrum stehen.

Wird die Wirkung internationaler Zusammenarbeit nicht bereits genügend gemessen?

In der Regel werden die Projekte der internationalen Zusammenarbeit regelmässig evaluiert. Aber das Potenzial der Wirkungsmessung – also die Aussage darüber, was die Projekte und Programme auch ausserhalb der eigenen Ziele bewirkt haben – ist noch lange nicht ausgeschöpft. In diesem Zusammenhang soll insbesondere die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ausgebaut werden.

Was schlagen Sie konkret vor?

Die Wirkungsmessung sollte länderübergreifend geplant und umgesetzt werden. Wie zum Beispiel in der Meta-Studie, welche ich im Development Co-operation Report 2023 der OECD publizieren konnte. Unser Ziel wäre es, 15 Partnerländer mit unterschiedlichen Herausforderungen zu vergleichen. Dies bietet eine solide Datengrundlage für die Analyse, welche Instrumente in welchen Kontexten unter welchen Bedingungen funktionieren und unter welchen nicht. Das sollte alle zwei Jahre wiederholt werden und wäre finanziell überschaubar.

Gibt es Bereiche der internationalen Zusammenarbeit, in denen die Wirkung schlecht messbar ist?

Ja, die gibt es. Dazu gehören beispielsweise Projekte in der Medienförderung und im capacity building. Hier wird viel Geld investiert, aber die Wirkung ist schwierig zu messen. Es ist kein Zufall, dass sich bei Gesundheits- und Ernährungsprojekten klare Resultate ergeben, denn diese sind einfach zu messen. Hingegen ist beispielsweise schwierig zu erfassen, was die Wirkung einer zweijährigen Weiterbildung von afghanischen Beamten im Finanzministerium ist, was aber nicht heisst, dass sie nicht wirken kann.

Gibt es Grenzen, ab wann der Fokus auf Wirkungsmessung nicht mehr zweckmässig ist?

Nein, ich denke nicht. Es ist in jedem Kontext und in jedem Projekt sinnvoll zu wissen, was funktioniert und was nicht.

Wie Sie bereits erwähnt haben, kann beispielsweise die Wirkung bei Investitionen in capacity building oder Medienförderung nur schlecht gemessen werden. Besteht bei einer zu einseitigen Fokussierung auf Wirkungsmessung nicht die Gefahr, dass diese wichtigen Bereiche in den Programmen untergehen?

Ja, dem würde ich so zustimmen. Da hilft die Methode der Plausibilisierung. Konkret am Beispiel der Medienförderung würde so rasch klar, dass Zugang zu Informationen und Meinungsbildung eine offene Gesellschaft und damit eine positive Entwicklung anstösst. Eine weitere Möglichkeit wäre, wertebasiert zu argumentieren und zu planen, wobei hier die Verhältnisse zu berücksichtigen sind. Ich halte das kanadische Vorgehen, 90% der Ausgaben für Vorhaben im Bereich «Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls» auszugeben, für unangemessen angesichts der Tatsache, dass die empirische Evidenz deutlich zeigt, dass solche Vorhaben in fragilen Staaten keine Wirkung haben.

Wie würde eine IZA aussehen, die nur auf Wirksamkeitsstudien und wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht?

Das allein reicht nicht. Zusätzlich zu Wirksamkeitsstudien und wissenschaftlichen Erkenntnissen soll in die Projekt- und Programmplanung auch die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg oder Misserfolg einbezogen werden. Insgesamt würde so die internationale Zusammenarbeit kleiner, bescheidener, partizipativer und langfristiger. Wobei mit finanziell kleinen Projekten auch viele Menschen erreicht werden können.

Die von Christoph Zürcher durchgeführte systematische Überprüfung von 315 Einzelevaluierungen der internationalen Zusammenarbeit für Afghanistan, Mali und Südsudan von 2008 bis 2021 hat eine klare Botschaft: Die internationale Zusammenarbeit hat mehrere Ziele nicht erreicht, sei es bezüglich Stabilisierung (z. B. durch die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen oder den Aufbau von Mediations- und Konfliktlösungskapazitäten), Aufbau staatlicher Kapazitäten, guter Regierungsführung oder der Stärkung der Rolle der Frau. Die wichtigste Erkenntnis: Internationale Zusammenarbeit ist kein geeignetes Instrument, um die Kernprobleme in fragilen Kontexten anzugehen. Jedoch gibt es durchaus positive Resultate aus Projekten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und ländlicher Entwicklung. Christoph Zürcher fordert mit diesen Resultaten die internationale Gemeinschaft dazu auf, eine ehrliche Debatte über die Ziele und die Wirksamkeit internationaler Zusammenarbeit in fragilen Kontexten zu führen.

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Medienmitteilung

30.11.2023, Internationale Zusammenarbeit

Der Bundesrat will den Wiederaufbau der Ukraine auf Kosten der ärmsten Länder unterstützen, obwohl zahlreiche Expert:innen, Kantone und Parteien eine zusätzliche Finanzierung verlangen. Eine breite zivilgesellschaftliche Kampagne, die heute lanciert wird, fordert eine Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit.

Eine Analyse der Vernehmlassungsantworten zur Strategie der internationalen Zusammenarbeit (IZA) 2025-2028 zeigt, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene Mittelzuweisung von 1,5 Milliarden Franken für die Ukraine aus dem IZA-Budget keine Unterstützung findet. 93% derjenigen, die sich zur Ukraine-Finanzierung geäussert haben, schreiben explizit, dass die Ukraine-Hilfe aus zusätzlichen Mitteln und ausserhalb der IZA finanziert werden muss. Darunter sind 5 von 7 Parteien und 9 von 11 Kantonen. Ebenso sprach sich die beratende Kommission für internationale Zusammenarbeit des Bundesrats dafür aus. Ein Festhalten an den 1,5 Milliarden aus dem IZA-Budget käme somit einer völligen Missachtung der Vernehmlassung gleich.

Zu diesem Schluss kam auch die Finanzkommission des Nationalrats. Sie empfiehlt ihrem Rat die Schaffung eines Fonds für den Wiederaufbau der Ukraine. Der zur Verfügung gestellte Betrag soll ausserordentlich und nicht zu Lasten des ordentlichen Budgets der internationalen Zusammenarbeit verbucht werden. Die Finanzkommission hat die Zeichen der Zeit korrekt gelesen und greift zu den notwendigen Instrumenten. Es ist unumstritten, dass der Wiederaufbau der Ukraine umfassende Mittel benötigen wird und dafür die Solidarität der internationalen Staatengemeinschaft gefragt ist. Auch die Schweiz muss einen substanziellen finanziellen Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine leisten, dies darf aber nicht auf Kosten der ärmsten Länder gehen.

«Covid – Klima – Krieg: Und der Bundesrat presst die Zitrone aus. In der Polykrise darf nicht bei den Ärmsten gespart werden. Die Ukraine muss zusätzlich zur Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden», sagt Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud. Deshalb lanciert eine breite Allianz zivilgesellschaftlicher Organisationen und Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft eine Kampagne für eine starke Entwicklungszusammenarbeit.

Die Bevölkerung ist dabei aufgerufen, mit einer persönlichen Botschaft auf den Sozialen Medien Farbe zu bekennen. Es braucht jetzt mehr Solidarität mit den vielen Menschen, die in extremer Armut leben und Gefahr laufen, in Vergessenheit zu geraten. Die Schweiz muss endlich das von ihr mitgetragene UNO-Ziel erfüllen und 0.7% des Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. Nach den Plänen des Bundesrates sinkt diese Quote auf beschämende 0.36% Prozent.

Weitere Informationen:

Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, Tel. 031 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch

Artikel teilen

Interview

21.11.2023, Internationale Zusammenarbeit

Professor Jacques Forster hat mit drei Büchern die Doppelmoral staatlicher Entwicklungspolitik beleuchtet. Er plädiert für mehr Solidarität und Multilateralismus – und kann nicht verstehen, weshalb der Bund die Bildungsarbeit der NGOs nicht mehr unterstützt.

Jacques Forster hat viele Jahre am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf (IHEID) unterrichtet. Davor hat er zehn Jahre für die DEZA gearbeitet, unter anderem als Verantwortlicher für Lateinamerika. Zwischen 1999 und 2007 war er Vizepräsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.

© Alliance Sud

In Ihrem neuen Werk «Coopération Nord-Sud: la solidarité à l’épreuve» (Zusammenarbeit Nord-Süd: Solidarität auf dem Prüfstand) bringen Sie 100 Jahre internationaler Zusammenarbeit auf den Punkt. Macht es heute überhaupt noch Sinn, von «Süden» und «Norden» zu sprechen?

Die Vorstellung einer nachholenden Entwicklung ärmerer Länder ist tatsächlich überholt. Die reichen Länder selbst haben grosse Entwicklungsprobleme! Was aber weiterhin besteht, sind die enormen Ungleichheiten auf der Welt. Insofern soll das Konzept «Nord-Süd» an diese Kluft erinnern und uns dazu bewegen, die Armutsbekämpfung stärker in den Fokus zu nehmen.

Internationale Organisationen werden von nationalen Eigeninteressen überschattet. Was müsste ein solidarischer Staat heute tun?

Es ist leider offensichtlich, dass die Staaten für die internationale Zusammenarbeit immer weniger Interesse zeigen. Ein Ausweg liegt auf der Hand: Die zweckgebundenen (earmarked) Beiträge für multilaterale Organisationen sollten frei zur Verfügung gestellt werden, was keinen zusätzlichen Franken kosten und den Handlungsspielraum der UNO erhöhen würde.

Müsste ein reiches Land wie die Schweiz nicht auch mehr Mittel bereitstellen?

Für ein Land, das sich so stolz zeigt auf sein internationales Genf und seine humanitäre Tradition, macht die Schweiz eindeutig zu wenig: Ihre multilateralen Beiträge liegen unter dem Durchschnitt der OECD/DAC-Mitglieder.

Sollte man nicht auch die Definition der öffentlichen Entwicklungshilfe selbst überdenken?

Sicher, denn um das Volumen der öffentlichen Hilfe zu erhöhen, hat der DAC die Liste dessen, was als Entwicklungshilfe angerechnet werden kann, verlängert: z. B. um die Kosten für die Verwaltung der Hilfe in den Geberländern selbst oder bestimmte Kosten, die mit der Aufnahme von Asylsuchenden in diesen Ländern verbunden sind. Diese Neudefinition sollte im Rahmen der Vereinten Nationen erfolgen, denn es ist heute nicht vorstellbar, dass nur die Geberländer, die Mitglieder des DAC sind, diese Definition überarbeiten. Die Länder des Südens, die öffentliche Entwicklungshilfe leisten (z. B. China, Brasilien, die arabischen Öl- und Gasexporteure), sowie Vertreter der Empfängerländer und NGOs sollten ebenfalls an dieser Aufgabe beteiligt werden.

Mit der neuen IZA-Botschaft erreicht die Schweiz einen neuen historischen Tiefpunkt der letzten Dekade: 0,36% statt 0,7% des Bruttonationaleinkommens wie im Rahmen der UNO beschlossen. Wie beurteilen Sie die neue Strategie?

Welche neue Strategie? Ich bin entsetzt über die Tatsache, dass in dieser ausserordentlichen Krisenzeit so stark auf Kontinuität gesetzt wird. Der Fokus auf Armutsbekämpfung, wie er gesetzlich verankert ist, wird nicht berücksichtigt. Beispielsweise erreichte die Hilfe der Schweiz für die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) im Jahr 2021 nicht das von den Vereinten Nationen empfohlene Mindestniveau von 0,2% des Bruttonationaleinkommens!

Ist es ein politischer Entscheid des Aussenministeriums oder en kollektives Versagen, das die wahre «Unsolidarität» der Schweiz aufdeckt?

Ich hatte mal die öffentliche Entwicklungshilfe der kleinen Länder untersucht. Die meisten Staaten haben gleichzeitig damit begonnen, aber ihre Ausgaben sehr unterschiedlich erhöht. Wissen Sie warum?

Weil an der Spitze unterschiedliche Parteien standen?

Eher spielte eine Rolle, dass gewisse Länder, vor allem in Skandinavien, die nationale Solidarität mit der internationalen Solidarität verknüpft haben. Trotz zunehmenden Interdependenzen hat die Schweiz dies immer noch nicht verstanden.

Haben Sie eine Vermutung, weshalb dem so ist?

Die Schweiz profitiert von der wirtschaftlichen Globalisierung, engagiert sich aber weniger bei der internationalen Bewältigung anderer globaler Herausforderungen.

Trotzdem beruft sich die Schweizer Aussenpolitik immer wieder auf ihre humanitäre Tradition. Warum hält sich dieser Mythos immer noch so hartnäckig?

Einerseits wegen des Gründers des Roten Kreuzes, Henry Dunant, der die humanitäre Bewegung stark geprägt hat; andererseits wegen der Neutralität, die für das humanitäre Engagement immer zentral war. Man ist also an das Bild der Schweiz gebunden, das die humanitäre Hilfe projiziert. Sogar die SVP, die gegenüber der Entwicklungszusammenarbeit sehr kritisch ist, befürwortet die humanitäre Hilfe, weil sie gut für die Reputation ist. Was die Neutralität angeht, wäre es Zeit, sie in einer sich verändernden Welt zu überdenken.

Am Schluss Ihrer Trilogie betonen Sie die wichtige Rolle der NGOs. Inwiefern können diese einen Unterschied machen in einer Welt, die immer stärker von wirtschaftlichen Akteur:innen und Interessen dominiert wird?

NGOs spielen eine zentrale Rolle, nicht nur in der Projektarbeit, sondern auch politisch. Sie teilen in der Regel die gleichen Werte über kulturelle Grenzen hinweg und bringen international Themen wie die Menschenrechte voran. Deshalb kann ich nicht verstehen, wenn die Schweizer Behörden ihnen Steine in den Weg legen und die DEZA es nicht mehr erlaubt, dass mit den Programmbeiträgen auch Aktivitäten zur Bildung und Sensibilisierung in der Schweiz unterstützt werden. Diese wären gerade für ein besseres Verständnis der Bevölkerung für den Globalen Süden zentral. Und davon würde auch die DEZA profitieren.

Haben Sie trotzdem noch Grund zur Hoffnung?

Ganz bestimmt. Ich bin beeindruckt und ermutigt vom Engagement der jungen Generation, die am besten verstanden hat, wie dringend es ist, auf eine nachhaltigere und damit gerechtere Weltgesellschaft hinzuarbeiten. Sie muss von den heutigen Entscheidungsträger:innen gehört werden.

Die drei Bücher von Jacques Forster sind bei Editions Livreo-Alphil, Neuchâtel, auf Französisch erschienen. Ein viertes Buch ist in Planung zum Thema «Fragile Staaten und gefährdete Gemeinschaften».

Artikel teilen

Offener Brief

17.11.2023, Internationale Zusammenarbeit, Entwicklungsfinanzierung

In einem Offenen Brief fordern Schweizer NGOs, darunter Alliance Sud, den Bundesrat auf, Transparenz darüber zu schaffen, auf welcher Grundlage die Finanzierung von elf langjährigen EDA-Partnerorganisationen in Israel/Palästina suspendiert wurde.

Artikel teilen

Meinung

02.10.2023,

Der Krieg in Darfur hat seine Heimatstadt Nyala zerstört. Aber nicht den Ruf nach Gerechtigkeit und Frieden, schreibt der sudanesische Journalist und Menschenrechtsbeobachter Ahmed Gouja.

Im Jahr 2021 begannen viele der Binnenvertriebenen in Nyala, in benachbarte Dörfer umzusiedeln. Doch der blutige Konflikt der letzten Monate im Sudan zwang diese Frauen, erneut zu fliehen.

© Ala Kheir

Wochenlang hatten Explosionen und Schüsse unser Viertel erschüttert; wir schlossen uns in unseren Häusern ein und die Kinder versteckten sich unter den Betten. Dann geschah das Unvermeidliche: Eine Granate durchschlug das dünne Blechdach unseres Hauses. Mein achtjähriger Neffe Muhanad sass auf dem Schoss seiner Mutter, als die Granate fast geräuschlos in unserem Wohnzimmer einschlug. Sie traf ihn am Kopf und verwundete ihn so schwer, dass er beinahe gestorben wäre. Geschichten wie diese sind in meiner Heimatstadt Nyala, der grössten Stadt der sudanesischen Region Darfur, an der Tagesordnung. Wie ein grosser Teil von Darfur wurde sie durch den im April ausgebrochenen Krieg zwischen der Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces zerstört.

Als Journalist und Menschenrechtsaktivist habe ich jahrelang den Konflikt in Darfur dokumentiert. Aber nichts konnte mich darauf vorbereiten, wie es sich anfühlt zu sehen, wie meine Stadt geplündert wird, wie meine Verwandten und Freunde getötet werden, wie meine Nachbarn ihre Arbeit verlieren und allmählich verhungern. Ich habe gelernt, dass Krieg nicht nur Tod und Zerstörung bedeutet. Krieg wirkt sich auch auf unser Handlungsbewusstsein aus: Er gibt uns das Gefühl, machtlos zu sein, nichts tun zu können, um die Dinge zu verbessern.

Als mein Neffe von der Granate getroffen wurde, brachten wir ihn in ein örtliches Krankenhaus und mussten feststellen, dass alle Ärzte geflohen waren und es nicht einmal ein Bett für ihn gab. Stundenlang sassen wir mit Verbandszeug da und versuchten, die Blutung zu stoppen. Wir fühlten uns völlig hilflos. Später an jenem Tag begaben wir uns zu einem der wenigen privaten Krankenhäuser, die noch geöffnet waren. Die Operation kostete Tausende von Dollar. Wir konnten das Geld aufbringen; andere Familien, die mit sterbenden Angehörigen kamen, konnten dies nicht.

Ich wurde 1985 geboren, nur wenige Jahre bevor unser ehemaliger, autokratischer Präsident Omar al-Bashir durch einen Militärputsch an die Macht kam. Er hielt sich drei Jahrzehnte lang an der Macht und terrorisierte die Darfuris in seiner Amtszeit. 2003, als der Krieg in Darfur ausbrach, besuchte ich die Sekundarschule. Rebellen mit überwiegend nicht-arabischem Hintergrund protestierten gegen ihre Ausgrenzung und lehnten sich gegen die Regierung von al-Bashir auf. Dieser reagierte mit der Bewaffnung der als Janjaweed bekannten arabischen Miliz von Darfur, welche Millionen von nicht-arabischen Menschen aus Darfur vertrieb und sich dann deren Land aneignete. Später wurde sie in die Rapid Support Forces (RSF) umgewandelt ̶ jene paramilitärische Gruppierung, die heute gegen die Armeeeliten kämpft, die sie selbst hervorgebracht hat.

Der derzeitige Krieg brach in Khartum aus, breitete sich aber schnell auf Darfur aus. In einigen Gebieten verüben die RSF und verbündete arabische Milizen Angriffe auf die nicht-arabische Bevölkerung und setzen damit das fort, was vor 20 Jahren begann. In Städten wie Nyala hingegen kämpfen sie hauptsächlich gegen die Armee. Die ersten Wochen des Konflikts in Nyala waren die schwierigsten. Verwandte zu beerdigen, wurde für die Menschen zu einer traurigen Alltagsbeschäftigung. Das Artilleriefeuer der Armee war omnipräsent. Dann kam die Nachricht, dass ein Bekannter in Stücke geschnitten worden war.

In diesen ersten Wochen erlebte ich oft, dass Erwachsene aus dem Nichts zusammenbrachen und weinten. Bei uns zu Hause herrschte die Gewissheit, dass wir sterben würden, dass wir keine Überlebenschancen hatten. Und als ob die Angst, von einer Granate getroffen zu werden oder ins Kreuzfeuer zu geraten, nicht schon gereicht hätte, kam bald noch ein weiterer Schrecken hinzu: Eine mit der RSF verbündete arabische Miliz in Zivil, welche die Stadt auf Motorrädern unsicher macht und ausplündert. Diese Miliz weckt Erinnerungen an den Darfur-Konflikt von 2003. Damals überfielen berittene Janjaweed-Kämpfer Dörfer und plünderten Vieh und Hausrat. Der Unterschied zu heute besteht darin, dass die Miliz Grossstädte ins Visier nimmt.

In Nyala zeigt sich ein Bild der Zerstörung: Die Miliz und die RSF-Kämpfer haben Ministerien geplündert, Krankenhäuser, Märkte, Geschäfte und Häuser der Bevölkerung sowie die Büros internationaler Hilfsorganisationen leergeräumt.

Die Schlafsäle einer Schule für Waisenkinder in Nyala wurden ebenso zerstört wie ein Berufsausbildungszentrum, das einer neuen Generation von Jugendlichen in der Region handwerkliche Fähigkeiten vermittelt. Auch ein grosses Medikamentenlager, in dem Vorräte für die Menschen in ganz Darfur gelagert wurden, fiel den Raubzügen zum Opfer. Eine Druckmaschine zur Herstellung von Büchern für Primar- und Sekundarschüler in der gesamten Region wurde aus dem Gebäude des Bildungsministeriums entwendet.

Einige Zivilpersonen begannen, sich zu bewaffnen, um sich vor den Plünderungen zu schützen, andere wiederum beteiligten sich traurigerweise selbst daran. Nachdem die Milizen die besten Stücke mitgenommen hatten, zerpflückten Zivilist:innen den Rest: Möbel, Tische, Bücher und sogar die Dächer der Gebäude. Schon bald tauchte das Diebesgut – zusammen mit Waffen und Drogen – in den von der RSF kontrollierten Gebieten auf illegalen Märkten auf.

Durch die Präsenz der Milizen sahen sich die Händlerinnen und Händler gezwungen, ihre Waren aus den Geschäften und Märkten abzuziehen und in ihren mit Vorhängeschlössern versehenen Häusern zu lagern. Infolgedessen ist es immer schwieriger geworden, in der Stadt Lebensmittel zu finden; die Preise dafür sind in die Höhe geschossen. Die Lebensmittelversorgung aus Khartum – unserer Hauptversorgungsquelle – ist versiegt, da sich die Kämpfe dort verschärft haben. Händler:innen bringen Waren aus den Nachbarländern Südsudan und Libyen, aber die schlechten Strassen und die unsichere Lage machen dies zu einem schwierigen Unterfangen. In meiner Familie wird oft nur eine einzige Mahlzeit pro Tag eingenommen – meist ist es das Mittagessen. Wir sind auf die Grosszügigkeit meiner Brüder angewiesen, die uns aus Saudi-Arabien Geld schicken.

Noch schlimmer ist die humanitäre Lage derjenigen, die in den riesigen Vertriebenenlagern am Rande von Nyala leben. In diesen Lagern leben die Opfer des Konflikts von Anfang 2000. Sie sind das unsichtbare Gesicht der aktuellen humanitären Krise. Viele der Vertriebenen sind von internationaler humanitärer Hilfe abhängig – die in Darfur ausgesetzt wurde – und von der täglichen Arbeit in Nyala, entweder auf dem Markt oder in den Häusern und Geschäften der Stadtbevölkerung. Frauen und Mädchen sind vom Konflikt besonders betroffen. Meinen Quellen zufolge werden einige von ihnen in Lagerhäusern und Hotels von RSF- und Milizangehörigen festgehalten und sexuell missbraucht.

Als Journalist, der in einer solchen Situation unzählige Informationen über WhatsApp erhält, ist das Konstruktivste, was ich tun kann, auf den sozialen Medien auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Andere haben ihre Bemühungen darauf konzentriert, den Bedürftigen zu helfen. In meiner Gegend verteilt eine Gruppe Suppe, während eine andere in der Nachbarschaft zivile Kontrollpunkte eingerichtet hat, um die Bewegung der Motorradbanden einzuschränken.

Die Gemeindeleitung in einem der Anfang der 2000er Jahre eingerichteten Lager hat inzwischen eine lokale Initiative ins Leben gerufen, um geplünderte Medikamente aufzuspüren und sie an eines der grössten Krankenhäuser in Nyala zurückzugeben.

Es ist bewegend zu sehen, wie Menschen, die in grosser Not sind, anderen helfen. Zu Beginn des Konflikts wurde auch ein Waffenstillstandskomitee eingerichtet, das die Bemühungen von Gemeindevorständen und Behörden koordinieren soll. Sie versuchen gemeinsam, zwischen den örtlichen Armee- und RSF-Einheiten zu vermitteln und fordern die Beendigung des Krieges. Ähnliche Komitees wurden auch in anderen Teilen Darfurs gegründet, was die Entschlossenheit der Bevölkerung unterstreicht, sich einem Konflikt zwischen zwei Parteien zu widersetzen, die nur von wenigen Zivilist:innen unterstützt werden. Zunächst verzeichnete das Waffenstillstandskomitee in Nyala einen Erfolg: Es konnte eine Unterbrechung des Konflikts um das Eid al-Fitr am Ende des Ramadans verhandeln. Doch nach dem Eid ging der Krieg weiter.

Im Moment fällt es schwer, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die RSF hat fast ganz Nyala und einen Grossteil des übrigen Darfur unter ihre Kontrolle gebracht, obwohl sich die Armee noch immer in einigen Stützpunkten verschanzt hat und es häufig zu Zusammenstössen kommt. Einige scheinen zu glauben, dass der Anführer der RSF, Mohamed Hamdan Dagalo «Hemedti», Darfur wieder aufbauen und weiterentwickeln wird. Ich sage ihnen, dass eine Miliz, die Bibliotheken, Schulen und Krankenhäuser zerstört, keine Demokratie bringen wird.

Was wir im Moment am dringendsten brauchen, ist humanitäre Hilfe. Internationale Hilfsorganisationen beurteilen die Lage in Darfur jedoch als zu unsicher, um dort tätig zu sein. Allerdings habe ich Kriege in anderen Ländern wie der Ukraine beobachtet, wo sie unter noch schwierigeren Bedingungen arbeiten. Warum also ist das hier nicht auch möglich? Die internationalen Akteure müssen ausserdem erkennen, dass Frieden Gerechtigkeit voraussetzt. Diese Krise wird nicht dadurch beendet, dass die Militärs verhandeln und Papiere unterschreiben. Ein Ende des Kugelhagels wird uns unsere Angehörigen nicht zurückbringen. Wir brauchen Wiedergutmachung und ein Ende der Straflosigkeit. Und schliesslich müssen wir als Darfuri weiterhin unsere Stimme erheben. Die Männer an den Waffen sprechen im Moment lauter als wir, aber auch wir können und müssen unsere Stimme erheben und die Welt wissen lassen, was wirklich geschieht.

Editiert von Philip Kleinfeld, gekürzt und übersetzt von Alliance Sud.

Dieser Bericht wurde aus dem H2H-Fonds des H2H-Netzwerks finanziert, der von der britischen Entwicklungsagentur unterstützt wird. Die vollständige Version wurde im August von «The New Humanitarian» veröffentlicht. «The New Humanitarian» stellt unabhängigen Qualitätsjournalismus in den Dienst der Millionen von Menschen, die weltweit von humanitären Krisen betroffen sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.thenewhumanitarian.org. «The New Humanitarian» ist nicht für die Korrektheit der Übersetzung verantwortlich.

Artikel teilen

Analysepapier

03.11.2023, Internationale Zusammenarbeit

Zahlreiche Studien und Evaluationen zeigen, dass die internationale Zusammenarbeit grosse Erfolge vorzuweisen hat und eine breite Unterstützung in der Schweizer Bevölkerung geniesst. Dennoch verschaffen sich einzelne Stimmen, die gegen die IZA poltern, in der Öffentlichkeit immer wieder Gehör. Alliance Sud hat die gängigen Mythen rund um die IZA untersucht und diskutiert diese differenziert in einem neuen Analysepapier.

Artikel teilen

Meinung

03.10.2023, Internationale Zusammenarbeit

Hilft in fragilen Kontexten nur eine starke Armee? Solide Forschung zeigt, dass die Entwicklungszusammenarbeit auch in einem ausserordentlich schwierigen Umfeld eine wichtige Rolle spielen kann, schreibt Geschäftsleiter Andreas Missbach.

© Ala Kheir

Die DEZA-Direktion lädt zur Pressenkonferenz an einen symbolkräftigen Ort. Hier legt sie minutiös dar, warum die Schweiz angesichts von Vielfachkrise und wachsender Armut dringend mehr für die internationale Zusammenarbeit ausgeben muss. Sie tut dies, obwohl der Bundesrat bereits einen Abbau für 2024 und darauffolgend real ein Nullwachstum für die IZA beschlossen hat.

Undenkbar in der Schweiz? Nein, denn genau das ist mit anderem Personal und in anderen Dimensionen im August geschehen. Armeechef Thomas Süssli hat eine Erhöhung des Militärbudgets auf 1% der Staatsausgaben bis 2030 gefordert. Dies obwohl der Bundesrat mit der Finanzplanung bereits beschlossen hatte, den vom Parlament gewünschten Zielwert erst 2035 erreichen zu wollen. «Befehlsverweigerung» nannte dies die NZZ, doch würde man sich so viel Chuzpe und Kampfgeist auch von der DEZA-Direktion wünschen.

Apropos Armeen, mit dem Putsch im Niger überschlugen sich die Kommentarspalten mit Texten, die «Afrika» als Kontinent der Umstürze und der gescheiterten Demokratien darstellten. Der senegalesische Entwicklungsökonom Ndongo Samba Sylla rückte dazu die Fakten auf dem X -beliebigen Kurznachrichtendienst etwas zurecht: Der Höhepunkt erfolgreicher Umstürze auf dem Kontinent lag zwischen 1970 und 1979 sowie zwischen 1990 und 1999 mit je 36 Putschen pro Dekade. Seither sind sie stark zurückgegangen. Die Mehrheit der Länder Afrikas hat seit 1990 nie einen gewaltsamen Umsturz erlebt, ein Drittel nie seit der Unabhängigkeit.

Für die kürzliche Häufung von Militärcoups in Ländern des Sahels (und nicht in ganz Afrika) lassen sich mit einer Ausnahme (Sudan) zwei gemeinsame Faktoren für erfolgreiche Staatstreiche ausmachen. Sie geschehen erstens in ehemaligen französischen Kolonien, die zweitens aus geopolitischen Gründen von ausländischer Militärpräsenz gezeichnet sind (im Fall von Gabun könnte man noch anfügen «oder von europäischen Ölkonzernen ausgebeutet werden»). Ndongo Samba Sylla spricht deshalb statt von Krise der Demokratie von einer «Krise des französischen Imperialismus».

Natürlich lassen Ereignisse wie in Niger auch die Diskussion über den Sinn der Entwicklungszusammenarbeit in fragilen Ländern aufblühen. Der Nutzen der IZA wird grundsätzlich in Frage gestellt, und zwar vor einem Putsch («die IZA hat den Ländern keine stabile Demokratie gebracht») als auch danach («was habt ihr dort noch verloren?»). Schwierige Fragen zweifellos, die Alliance Sud auch in der parlamentarischen Diskussion über die Botschaft für internationale Zusammenarbeit beschäftigen werden.

Aber auch hier gilt, Fakten bitte. Die hat Professor Christoph Zürcher von der Graduate School of Public and International Affairs der Universität Ottawa. Er hat eine systematische Überprüfung von 315 Einzelevaluierungen der internationalen Zusammenarbeit für Afghanistan, Mali und Südsudan von 2008 bis 2021 durchgeführt. Sie legt nahe, dass die internationale Zusammenarbeit im Kontext von militärischen Konflikten und geopolitischen Interessen Staaten nicht stabilisieren oder befrieden kann. Die Studie zeigt aber auch, dass Investitionen in Bildung, Gesundheit und ländliche Entwicklung, beispielsweise die Unterstützung landwirtschaftlicher Strukturen, erfolgreich sind und bei der lokalen Bevölkerung ankommen. Sein Fazit: «Projekte, die sich an den Menschen orientieren und nicht die grosse Transformation des Landes anstreben, wirken ».

Lesen Sie das grosse «global»-Interview mit Christoph Zürcher.

Artikel teilen

Medienmitteilung

12.09.2023, Internationale Zusammenarbeit

Alliance Sud kritisiert in ihrer Vernehmlassungsantwort die Pläne des Bundesrats zur Neuausrichtung der internationalen Zusammenarbeit (IZA) 2025-2028. Insbesondere der Finanzrahmen hat katastrophale Folgen für den Globalen Süden.

© Nelly Georgina Quijano Duarte / Climate Visuals

Sich überlappende Krisen und die Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine haben zu gravierenden Rückschritten bei der Armutsbekämpfung und einer Zunahme der globalen Ungleichheit geführt. Die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 rücken immer weiter in die Ferne. Deshalb ist die Absicht des Bundesrats ganz und gar unverständlich, die für den Wiederaufbau der Ukraine dringend benötigten Gelder aus dem Finanzrahmen der IZA zu nehmen und damit einen Rückgang der verfügbaren Gelder für den krisengeplagten Globalen Süden herbeizuführen.

«Eine wirksame und ausreichend finanzierte internationale Zusammenarbeit ist dringlicher denn je. Eine ausserordentliche Situation wie der Krieg in der Ukraine braucht ausserordentliche Mittel; die Menschen im Globalen Süden dürfen nicht die Rechnung dafür zahlen», sagt Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud, dem Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik.

Gravierend ist auch der prognostizierte Einbruch der öffentlichen Entwicklungsfinanzierung auf 0.36% des Bruttonationaleinkommens. «Eine solch tiefe Quote – die Hälfte des international vereinbarten Ziels und der tiefste Stand seit zehn Jahren – ist absolut inakzeptabel und einem reichen Land wie der Schweiz unwürdig», führt Missbach weiter aus.

Inhaltlich setzt die Strategie auf Kontinuität, verpasst es aber, die internationalen Debatten national zu verankern. So gibt es zum Beispiel keinerlei Hinweise auf die Berücksichtigung der international anerkannten Wirksamkeitsprinzipien für Entwicklungszusammenarbeit und keine konkreten Hinweise auf die im OECD-Entwicklungsausschuss (DAC) prominent diskutierte Lokalisierung der Zusammenarbeit.

«Dies wäre zentral, denn in zahlreichen Ländern sieht sich zivilgesellschaftliches Engagement durch den Abbau demokratischer Strukturen mit zunehmender Repression konfrontiert», sagt Laura Ebneter, Expertin für internationale Zusammenarbeit. Zur Förderung partizipativer, demokratischer Prozesse und Institutionen, der Menschenrechte und des Friedens sowie der Bekämpfung von Ungerechtigkeit und Korruption ist die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zentral und muss gestärkt werden.

Für weitere Informationen:

Laura Ebneter, Expertin für internationale Zusammenarbeit, Alliance Sud, Tel. +41 31 390 93 32, laura.ebneter@alliancesud.ch

Zahlreiche Studien und Evaluationen zeigen, dass die internationale Zusammenarbeit grosse Erfolge vorzuweisen hat und eine breite Unterstützung in der Schweizer Bevölkerung geniesst. Dennoch verschaffen sich einzelne Stimmen, die gegen die IZA poltern, in der Öffentlichkeit immer wieder Gehör. Alliance Sud hat die gängigen Mythen rund um die IZA untersucht und diskutiert diese differenziert in einem neuen Analysepapier.

Artikel teilen

Medienmitteilung

27.09.2023, Internationale Zusammenarbeit

Natürlich muss die Schweiz die Ukraine stärker unterstützen, aber dies darf nicht auf Kosten des Globalen Südens geschehen. Der Nationalrat spielt in dieser dringenden Frage auf Zeit, statt für eine Klärung zu sorgen.

© RainerSturm / pixelio.de

Symbolbild

Der Bundesrat will aus den Rahmenkrediten für die internationale Zusammenarbeit (IZA) 2025 – 2028 mindestens 1,5 Milliarden Franken für die Ukraine verwenden. Die Vernehmlassungsantworten zur IZA-Strategie 2025 – 2028 haben gezeigt, dass eine solidarische Unterstützung der Ukraine bis weit in die Mitte gefordert wird. Der Nationalrat hat heute die Chance verpasst, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen. Er diskutierte drei gleichlautende Motionen der Mitte, der GLP und der SP, die den Bundesrat auffordern, «dem Parlament über eine ausserordentliche Ausgabe einen Beitrag für die humanitäre Hilfe an die Ukraine zu beantragen».

Die Motionen wurden durch die Überweisung an die zuständige Kommission lediglich auf die lange Bank geschoben. Damit macht die Parlamentsmehrheit mit der humanitären Hilfe genau das gleiche wie der Bundesrat mit dem Wiederaufbau, wo ein Finanzierungskonzept ebenfalls seit langem auf sich warten lässt.

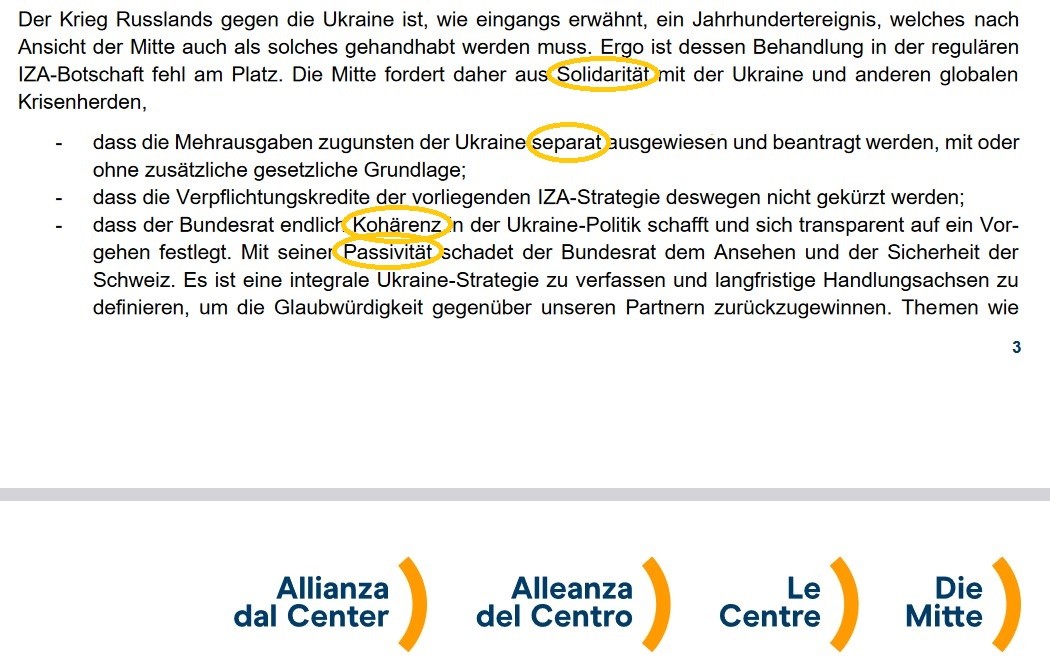

Die Position der Mitte in dieser Frage ist geradezu schizophren. So verlangt sie doch in ihrer Vernehmlassungsantwort zur IZA-Botschaft (siehe auch screenshot weiter unten) dasselbe wie die Motionen, nämlich: «(D)ass die Mehrausgaben zugunsten der Ukraine separat ausgewiesen und beantragt werden», und sie betont, «dass die Verpflichtungskredite der vorliegenden IZA-Strategie deswegen nicht gekürzt werden».

«Offensichtlich wollte sich die Mehrheit der Mitte vor den Wahlen nicht in die Karten blicken lassen, ob sie zu ihren Worten steht. Bei der Behandlung der Motionen in der Kommission und bei der Behandlung der IZA-Botschaft nächstes Jahr muss die Mitte sicherstellen, dass die Ukraine-Hilfe nicht auf Kosten des Globalen Südens geht», sagt Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud, dem Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik. «(D)ies steht im Widerspruch zur humanitären Tradition der Schweiz und kann aus Sicht der Mitte nicht im langfristigen Interesse des Landes sein», wie sie selbst in ihrer Vernehmlassungsantwort schreibt.

Weitere Informationen:

Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, Tel. +41 31 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch

© Screenshot Alliance Sud, eigene Markierung

Die Mitte predigt in ihrer Vernehmlassungsantwort Solidarität und Kohärenz, setzt aber im Parlament auf Passivität wie der Bundesrat.

Artikel teilen

Artikel

19.03.2021, Internationale Zusammenarbeit

Der tansanische Präsident John Magufuli ist am 17. März gestorben, offiziell aufgrund von «Herzproblemen». Tansania wird nun zum ersten Mal in seiner Geschichte von einer Frau regiert.

«Die Stadt Arusha heisst Sie im Genf Afrikas willkommen», steht auf einem Schild am winzigen Flughafen von Tansanias zweitgrösster Stadt. Während TouristInnen hierher strömen, um in den Nationalparks auf Safari zu gehen oder die Hänge des Kilimandscharo, des höchsten Berges Afrikas, zu besteigen, sind es der Sitz des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda (der von 1994 bis 2015 aktiv war) und der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte und Rechte der Völker, die der Stadt ihren helvetischen Spitznamen eingebracht haben. Ein Gericht, das übrigens niemand zu kennen scheint. Dabei ist Tansania mit 40% der Urteile das am häufigsten von dieser Gerichtsbarkeit verurteilte Land. Die EinwohnerInnen von Arusha kennen das Gericht wahrscheinlich noch weniger, seit Tansania im Dezember 2019 das Recht für Einzelpersonen und NGOs aufgehoben hat, gegen die Regierung zu klagen.

Diese Entscheidung hatte der seit 2015 amtierende Präsident John Magufuli getroffen, der am 17. März offiziell aufgrund von "Herzproblemen" gestorben ist. Eine Erklärung der Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan, die viele nicht überzeugen wird: Magufuli war weltweit bekannt geworden, weil er zumindest bis zum 21. Februar die Existenz von Covid-19 in seinem Land geleugnet hatte und seine Landsleute aufrief, das Virus mit Gebeten und Heilpflanzen zu bekämpfen. Diese Rezepte haben das Land vielleicht vor der ersten Welle gerettet, aber nicht vor der Massenankunft von TouristInnen seit den Feierlichkeiten zum Jahresende.

Amnesty International und Human Rights Watch haben wiederholt ihre Besorgnis über das autoritäre Abdriften des Regimes von John Magufuli und die zunehmende Unterdrückung von MenschenrechtsverteidigerInnen, NGOs, JournalistInnen und Oppositionellen geäussert. In den letzten Monaten hatte die Bevölkerung vor allem Angst, über Covid-19 zu sprechen, eine Krankheit, die es offiziell gar nicht gibt.

In den letzten Tagen wurden mindestens drei Bürger verhaftet, weil sie in sozialen Netzwerken behauptet hatten, John Magufuli sei tot. Die Nachricht wurde gestern Abend von der Vizepräsidentin, Samia Suluhu Hassan, bestätigt, die damit die erste weibliche Präsidentin des Landes und von Ostafrika wird. Sie wird die schwierige Aufgabe haben, den von ihrem Vorgänger begonnenen Kampf gegen die Korruption fortzusetzen und gleichzeitig die Meinungs- und Versammlungsfreiheit wieder zu garantieren. Auch wird sich zeigen, ob die neue Präsidentin den Umgang mit der Pandemie ändern und die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ernst nehmen wird.

Artikel teilen